门德尔松《无词歌》的音乐特征和创作风格

2017-12-14刘洁

刘 洁

(合肥师范学院 音乐学院, 合肥 230061)

门德尔松《无词歌》的音乐特征和创作风格

刘 洁

(合肥师范学院 音乐学院, 合肥 230061)

门德尔松首创小型钢琴曲《无词歌》,将浪漫主义的音乐情趣巧妙地融入古典主义的曲式结构之中。本文从音乐特征和创作风格两个方面对《无词歌》展开分析,探索其旋律独具的音乐特色和极富感染力的音乐魅力,从而提高对《无词歌》的认识和理解。

门德尔松;《无词歌》;音乐特征;创作风格

一、引言

费利克斯·门德尔松(Felix Mendelssohn)出生于德国汉堡的犹太人家庭,他是作曲家、钢琴家、风琴演奏家、乐队指挥家,也是德国近代最重要的浪漫派音乐家之一。[1]门德尔松12岁开始创作,17岁即完成《仲夏夜之梦序曲》,21岁起研究和整理巴赫的作品,27岁在莱比锡任指挥,1843年创办德国第一所音乐学院,38岁时即病故。他在短暂的一生中创作了大量各种体裁的音乐作品,其作品风格温柔舒适、优美恬静、完整严谨,极少矛盾冲突,富于诗意幻想,反映出他生活上的安定富足。他的交响曲《苏格兰》《意大利》,序曲《仲夏夜之梦》《芬格尔山洞》《e小调小提琴协奏曲》等都非常著名。门德尔松在音乐史上有两项伟大的功绩,其一,1829年他指挥演出巴赫的作品《马太受难曲》,使这首被人们遗忘了一百多年的作品重放光芒,有力推动了巴赫音乐的复兴,这是音乐史上最重大的事件之一。可以说,巴赫被尊为“西方近代音乐之父”,门德尔松功不可没。其二,他积极筹建莱比锡音乐学院(1843年成立,德国第一所音乐学院),并一直在此任教,为19世纪中叶德国古典音乐的发展做出了重要贡献。

门德尔松首创小型钢琴曲“无词歌”这一体裁。“无词歌”也叫“无言歌”,指没有歌词的乐曲,是一种小型器乐曲,是用歌曲的体裁和形式创作的钢琴小品。门德尔松的《无词歌》旋律犹如抒情歌曲,和声伴奏丰富多彩,格调清新浪漫,每6首为一集,共8集,加上一首遗作,一共49首。第一集创作于1830至1832年,作品Op.19。在1835至1845年间门德尔松创作了第二至六集(Op.30、Op.38、Op.53、Op.62、Op.67)。第7集Op.83、第8集Op.102以及最后一首Op.109则是门德尔松过世后才出版的。

门德尔松的音乐思想在《无词歌》里毫无保留地展现出来。他的这些钢琴作品把“古典主义的严谨和浪漫主义的情趣结合在一起”[3],其形象非常生动,具有鲜明的旋律性,形式简单朴素,音域比单纯的声乐作品更为宽广。每首作品都十分集中精练,抒发了门德尔松的喜怒哀乐,显示了作曲家用音乐捕捉自然界景物和表达个人情感的能力,颇具诗情画意。《无词歌》体裁丰富多样,音乐精致浪漫,每一首都像一幅音乐素描作品,有表现人文景观的《威尼斯船歌》( Op.30,No.6)),有表现自然景色的《春之歌》(Op.62,No.6),有表现人们日常生活的《猎歌》(Op.19,No.3)、《纺织歌》(Op.67,No.4)等。门德尔松的《无词歌》虽然不像歌曲一样有歌词,但是所表达的思想内容却比歌曲还要丰富多彩,颇有无词胜有词的效果。

二、《无词歌》的音乐特征

(一)主要特征

1.贴近日常生活

门德尔松善于用音乐描绘日常生活中常见的情景,其音乐形象具体生动,思想感情温婉细腻。如《无词歌》第6首《猎歌》(Op.19,No.3)生动地展现了一幅丰富多彩的画面,猎人们兴致勃勃地去狩猎,只听见马蹄声声、猎狗雀跃;第12首《威尼斯船歌》(Op.30,No.6)描写了水波荡漾、甜美宁静的景象,让人觉得仿佛在威尼斯平静的水面上泛舟,最后小船越划越远,消失在远方;第27首《葬礼进行曲》(Op.62,No.3),前奏由强奏和弦切入,悲恸沉痛,然后进入庄重严肃的合唱,尾声处送葬的人群越行越远,逐渐消失,音乐结束在哀伤的弱奏当中;第34首《纺织歌》(Op.67,No.4)描绘了纺织机在织布时,梭子上下左右跳动的声音。

2.富于歌唱性

《无词歌》的旋律优美抒情,曲调典雅清新,极易哼唱,朗朗上口。例如第23首(Op.53,No.5)《民歌》,就是根据当时社会上流行的歌曲写作而成,宗教圣咏式的合唱以四部和声的方式呈现,描写了欢歌笑语的欢庆景象,作品中旋律滚动出现交织着合唱式的伴奏。有的旋律是有伴奏的独唱曲,如第20首(Op.53,No.2),旋律在高声部优美歌唱,低声部为和弦织体伴奏。有的像二重唱,如第18首(Op.38,No.6),高声部和中声部如同女高音声部和男高音声部,用一问一答的对唱形式,仿佛两个人在静谧的夜晚轻声交谈。有的则像四声部的合唱,如第4首(Op.19,No.4),四个声部的线条走向既清晰又互相呼应。

3.写作手法朴素

门德尔松的《无词歌》气质高雅,体裁精致,旋律优美,风格浪漫。他的创作技巧既不华丽又不复杂,也没有采用当时所流行的单纯炫耀技巧而无音乐深度的写作手法。他善于运用朴素自然的写作手法,以简单的形式来描绘生动鲜明的音乐形象,表达真挚的情感。这种作曲家内心深处情感的真实流露,所体现的高度艺术性是其他人难以企及的。

(二)器乐声乐化倾向

美国音乐史学家保罗·亨利·朗格曾指出,浪漫主义的艺术倾向性偏向于声乐,器乐直接或者间接地吸取了许多声乐所特有的风格因素。[4]《无词歌》就是没有歌词的歌曲,门德尔松让钢琴这一独奏乐器“唱”出了声乐的歌曲,正体现了浪漫主义作曲家所追求的“器乐声乐化”的表现倾向,让器乐和声乐结合在一起,互为补充,别具匠心地让声乐为器乐服务,让两者更加完美地融合。他采用严谨的古典主义创作方法,又带有抒情幻想的浪漫主义色彩,处处透露出一种清新的明朗。音乐形象鲜明、生动,具有很强的标题性,大部分作品通过描写风景抒发个人情感,充满了浪漫主义情怀,充分表达了门德尔松对生活和大自然的热爱和赞美。他运用了许多新的写作手法,用钢琴这一独奏形式去表现声乐体裁的歌曲,让钢琴具有“歌唱”的旋律感和表现力。门德尔松音乐风格清新隽永,与当时社会流行的炫耀技巧的钢琴风格迥然不同。虽然抒情性钢琴小品不是门德尔松首创的,但却是在其手上得到创新和发展。因此,门德尔松的成就超越了前辈,把钢琴抒情小品发展到一个新高度。

三、《无词歌》的创作风格

(一)曲式

《无词歌》的曲式呈现多样化的趋势,门德尔松以音乐进行的需要为出发点使其不断发展,极大地提高了音乐表现力,使音乐听起来更加丰富多彩。

1.再现组合原则曲式结构

在《无词歌》中,再现组合原则曲式结构的创作较为常见。音乐发展有多种方式,其中最重要的手段就是再现。再现部在曲式结构中保持相对独立,最常见的是再现单二部曲式和再现单三部曲式。[5]以第12首《威尼斯船歌》(Op.30,No.6)最为典型,这是一首加入前奏和尾声的二部曲式,f小调。一般来说,对比中部的长度是相等的,它加上再现部后长度与第一部分的长度相同。这是传统的再现二部曲式的典型结构。但是在这首作品中,由于音乐发展的要求,门德尔松改变了这种结构。其中,不等长的对比中部8小节和再现的长度7小节相加之和依然等于第一部分15小节的长度。插部第33至36小节添加在再现部之前,首次出现Ⅳ和声及其装饰的减七和弦,这种创作方法在之前的传统单二部曲式中从没运用过,是门德尔松的创举。

2.并列组合原则曲式结构

在《无词歌》中,出现了并列组合原则曲式结构的创作。以第6首《威尼斯船歌》(Op.19,No.6)为例,并列单三部曲式,简单图示可写成A+B+C,但其中并不是完全没有再现的部分,结尾始于第35小节,呼应第一段的调性和主题。一部分引子的材料再次出现在第40小节和乐曲的开头部分,形成了首尾呼应,体现了集中对称原则:引子+A+B+C+A+结尾,使作品的结构紧密联系在一起,成为一个整体,结尾的总结凝练了整首作品。从音乐美学的角度来看,这首作品对乐曲创作有着深远意义。

3.奏鸣组合原则

第5、10、39首《无词歌》在曲式上是奏鸣曲式,但与古典的小奏鸣曲不同的是,这几首作品进行了发展和扩张。为提高音乐的表现力,门德尔松根据需要,以音乐内容为依托,运用了复杂的转调关系。他在调性上采用同名大小调转换,同主音大小调交替,近关系、远关系转调相结合,使音色的变化更为丰富。虽然结构上采用了简单再现三部曲式应有的规模和形态,但是整个作品发展的逻辑却遵循奏鸣曲式的原则。

4.循环组合原则

三部—五部曲式和双三部曲式这两种曲式是《无词歌》循环组合原则曲式的集中体现,前者又可分为以再现二部曲式和再现三部曲式为基础。虽然循环的原则是相同的,但是这两种曲式却表现出截然不同的形式:再现二部曲式可写成A+B+B的结构,材料在乐曲内部的陈述结构中循环反复出现;再现三部曲式则是在曲式的结构部分反复出现。虽然再现三部曲式的循环反复部分并没有显著的独立性,但是仍然推动了音乐的发展。

(二)旋律

音乐艺术的魅力在于表现情感,而情感的表现主要通过旋律完成。脍炙人口的旋律让人过耳不忘,记忆深刻。人们记住一首作品首先记住的就是它的旋律。优美的旋律是钢琴作品中重要的表现手段,具有强烈的表现力,反过来,旋律的感染力可以让演奏者在演奏中产生一种强烈的艺术冲动和表现欲望。

《无词歌》的主要特征就是抒情的歌唱性,其大部分旋律抒情优美,极具感染力,塑造出鲜明的音乐形象。门德尔松非常擅长将优美动听的旋律和伴奏织体融于一体,旋律线条的音域适合人声的歌唱。他的写作手法简单朴素,那些经常运用于器乐演奏中的复杂的旋律进行和炫耀式的演奏技巧,在《无词歌》中则很少见到。这49首《无词歌》其中有23首具有独唱曲的特点,它们的共同特征是高声部旋律优美,中声部伴奏织体流动,低声部进行平稳,例如第1首(Op.19,No.1)。另外有8首为二重唱,重唱的两个声部位于高声部的位置,也有的是重唱部分由高声部和中声部,或者高声部和低声部构成,例如第18首《二重唱》(Op.38,No.6)。有11首像四声部的合唱曲,四个声部联系紧密,音乐极具立体感,如第16首(Op.38,No.4),剩下的7首虽然突出展现了器乐的演奏技巧,但是仍具有较强的歌唱风格,如第3首《猎歌》(Op.19,No.3)。

(三)和声

从总体上看,门德尔松运用的仍然是大小调体系成熟时期的功能性和声。他的和弦运用表现得并不十分复杂,除自然大小调体系中的正三和弦、副三和弦、七和弦、九和弦之外,还常用半音体系中的副属七和弦和副减七和弦等。在调式运用上,和其他浪漫派作曲家一样,门德尔松一般使用同主音大小调交替进行,三个升降号以内的近关系转调也运用较多。对于过三个升降号以外的远关系转调,要么先转同主音大小调交替,再转向平行大小调;要么先转向平行大小调,再转到同主音大小调,如《无词歌》第1、7、19、31首。结束部分大都在正格终止上,很少出现变格终止。[6]这些和声特点的运用,充分反映出门德尔松既严格遵从古典的作曲写作技巧,又在和声的编配使用上进行了创新。他的大部分《无词歌》,结构并不庞大,但和声语言丰富,如运用装饰性的和弦外音,复合功能和声,有时也运用那不勒斯和弦及少数变和弦等,使音乐的色彩变化更加丰富,给人耳目一新的感受,充满了浪漫主义情趣,体现了门德尔松独特的个人和声风格。

(四)织体

织体是一首作品最为重要的表现形式,与主题构成统一的整体,体现了作品的性格,不能简单地将其理解为无足轻重的伴奏。我们通过织体可以直观而确切地感受到音乐的主题和内容,以及各种栩栩如生、活灵活现的音乐形象。

1.背景性音型织体

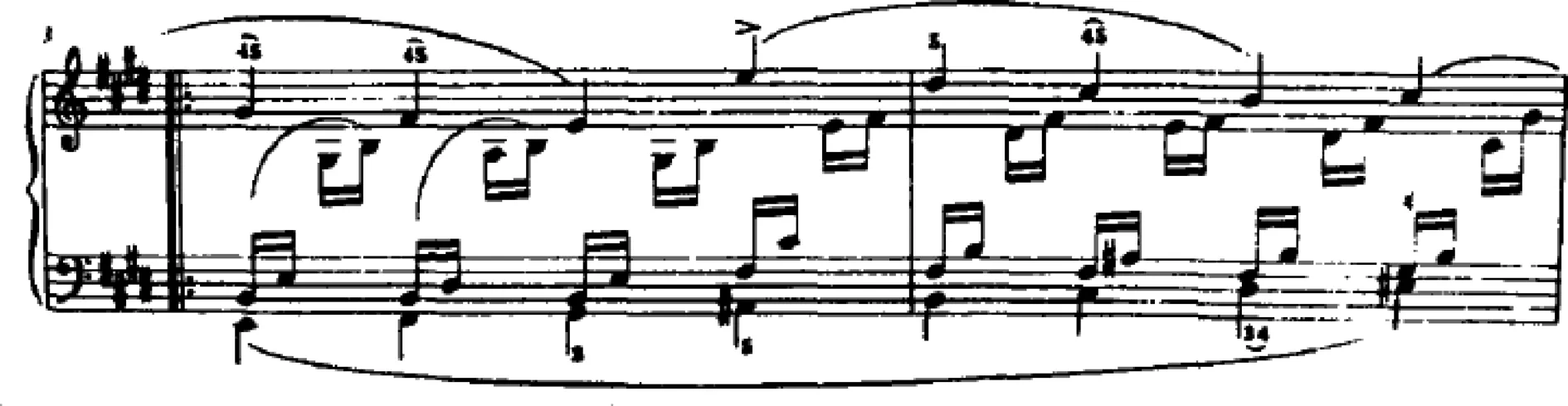

第一种为流动音型伴奏,第1、7、13、19首(Op.19,No.1,见图1),这几首的织体在《无词歌》的创作中最为常见,主题在高声部的位置,伴奏音型极具流动感,这种织体愈发凸显出旋律的歌唱感。

图1 谱例1:Op.19,No.1

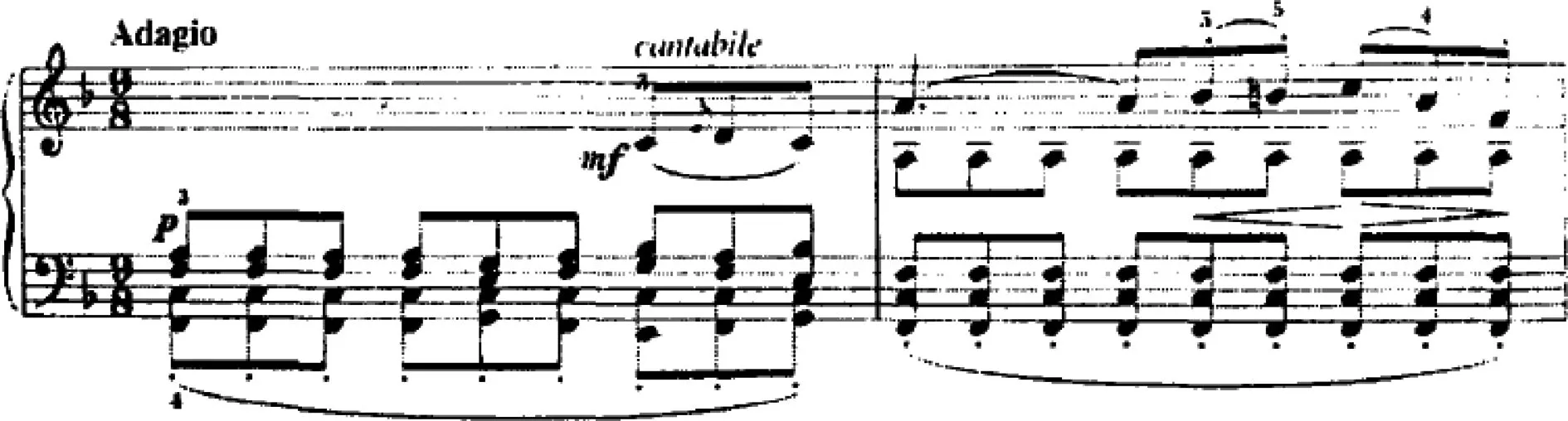

第二种为柱式和弦织体,第22首(Op.53,No.4,见图2)的和声织体采用柱式和弦的密集排列。这种和弦运动的规律性,让音乐听起来更加流动,层次感也更为丰富。

图2 谱例2:Op.53,No.4

第三种是固定音型伴奏,节奏感强烈,音乐饱满具有感染力。如第15首(Op.38,No3)的伴奏织体是由三连音构成的流动型节奏贯穿全曲,而第17首(Op.38,No.5)中的连续切分节奏,和低声部8分音符节奏形成节拍上的交错。

2.合唱性音型织体

合唱性音型织体是《无词歌》非常重要的一种织体类型,体现对位化的和声结合,一般运用于表现音响效果丰满,块状发展的声音合唱体裁。在写作上,乐曲不完全按照合唱队的四个声部来排列,而是用交响乐作品慢板乐章的编配方法,声部数量根据音乐发展的需要来进行调整。以第27首《葬礼交响曲》(Op.62,No.3)为例,刚开始有一至两个声部,慢慢增加到七个声部,力度越来越强。展开中部,低音持续八度,右手往高音区发展,动机以模进形式继续推动音乐的发展,导致旋律由低到高逐渐加强,横跨达到12度,把音乐推向高潮。这种发展气势更具器乐化的表现手法,具有管弦乐队那种雄壮而浑厚的演出效果。[7]

3.特殊织体

这种织体的运用是为了在音乐上追求一种特殊的听觉效果。例如第24首(Op.53,No.6)和弦外音采用半音的形式,不停地变化,与和弦交织在一起,这首无词歌被称为《飞翔》,中声部的16分音符由右手双音和左手单音快速交替演奏,带有幻想般的急促畅游之感。又如第8首(Op.30,No.2,见图3),节拍为6/16,乐曲的风格谐谑风趣,左右手交替出现16分音符和跳音的形式,具有固定的节奏感,让音乐更加活泼。

四、结语

门德尔松被誉为继莫扎特之后最完美的曲式大师,他将浪漫主义的音乐情趣巧妙地融入古典主义的曲式结构之中,使浪漫主义与古典主义在其作品中完美地结合在一起,为作品赋予了一种新的优雅的诗意。他对风景的描绘,对自然的热爱,对生活的热情,在其代表作《无词歌》中淋漓尽致地展现出来。《无词歌》的形式明快简单,手法自然朴素,没有华丽的炫技型的写作,每一首都是门德尔松个人情感的真实体现,具有美妙的诗情画意。我们只有充分认识门德尔松的音乐特征和创作风格,才能更加准确地分析、深刻地理解其作品,从而更好表现其作品。因此,学习《无词歌》可以帮助我们提高钢琴演奏水平,增强音乐审美能力。

[1]门德尔松.门德尔松无词歌(钢琴)[M].北京:人民音乐出版社,2013.

[2]于润洋.中国艺术教育大系·音乐卷:西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2003.

[3]朱雅芬.浪漫主义和浪漫主义作曲家(下一)[J].钢琴艺术,2003(4):44-45.

[4]徐锦艳.门德尔松《无词歌》的器乐声乐化倾向[J].贵州大学学报(艺术版),2006(1):46-49.

[5]侯宝才,杨丽君,孙晓丹.门德尔松《无词歌》曲式结构研究及在理论教学中的运用[J].大舞台,2010(11):192-193.

[6]马晓鹃.门德尔松《无词歌》的创作特点及演奏要旨[J].齐鲁艺苑,2010(1):80-82.

[7]孙兵.门德尔松《无词歌》的钢琴织体[J].商情(教育经济研究),2008(5):111.

[责任编辑亦 筱]

2017-03-31

刘洁(1981 — ),女,安徽芜湖人,助教,研究方向:钢琴艺术及教学。

J657

A

1008-6390(2017)06-0064-04