应用型本科院校有机化学课程教学改革探讨

2017-12-14张文娟何昱岑

王 跃, 瞿 霖, 张文娟, 何昱岑, 聂 芩, 王 霞

(重庆第二师范学院 生物与化学工程学院; 绿色合成与分析检测重点实验室, 重庆 400067)

应用型本科院校有机化学课程教学改革探讨

王 跃, 瞿 霖, 张文娟, 何昱岑, 聂 芩, 王 霞

(重庆第二师范学院 生物与化学工程学院; 绿色合成与分析检测重点实验室, 重庆 400067)

有机化学是材料科学、环境科学、现代医学等学科中的一门基础课程,也是化学学科中重要的专业基础课程。近年来,随着有机化学的迅速发展,高校有机化学课程的教学内容日益丰富,因此也不免出现一些课时紧缺的问题。本文针对应用型本科院校培养符合社会需要的高素质专业人才这一目标,基于有机化学课程的特点,从理论课和实验课两个方面对有机化学的教学改革提出建议。

应用型本科院校;有机化学课程;教学改革

当前,有机化学是材料科学、环境科学、现代医学、食品化学等学科中的一门基础课程,也是化学学科中重要的专业基础课程,既强调理论性,又重视实践性。随着社会的发展,愈来愈多生活中和工业上所需要的合成材料来源于有机化学工业。据相关文献记载,在发展国民经济和现代科学技术的过程中,有机化学和有机化学工业都具有极其重要的地位;且在对自然界的进一步认识方面,甚至于对我们认识复杂的生命现象、控制顽症以及造福人类等方面也都有至关重要的作用[1]13-14。

因此,对于应用型本科院校的学生而言,学好有机化学课程,不仅能为学习后续的相关专业课程奠定理论基础,而且能锻炼动手能力,有利于提升社会竞争力。然而,由于课时和实验条件等众多因素的限制,目前有机化学课程还有一些不尽如人意的地方,需要教育工作者及时调整现有教学方案,并积极探索新的教学理念和教学方法,从而进一步提高教学质量,实现培养高素质应用型人才的目标。

一、有机化学课程存在的问题

(一)理论课存在的问题

首先,多数应用型本科院校仍然采用传统的教学方式授课。对于没有课前预习或是专业知识薄弱的学生而言,尽管教师在课堂上讲得有声有色,但学生接收知识的效果不佳。其次,随着有机化学的发展,有机化学课程的内容日益丰富,且较为抽象繁琐,课时量也有限,这直接导致教师只能择其要点教学,无法面面俱到,故学生学起来就更加困难[2]。最后,高校学生人数急剧增加,其知识水平及能力良莠不齐,教学内容的选择也成了一大难题[3]。

(二)实验课存在的问题

传统实验课的授课方式一般为三段式结构[4]:实验课前学生自行分组,预习实验;实验课时,教师介绍实验原理、实验步骤及注意事项,随后学生自行操作;实验课后,学生完成实验报告并上交。这种授课方式的不足之处在于:1.对于课前没有认真预习的学生,在教师讲解原理和演示操作时无法很好地理解并掌握,故在实验过程中容易出现错误;2.自行分组的后果是大多数学生都会找室友作为搭档,基于和睦相处的理念,勤奋的学生会包揽所有的关键操作,而喜欢偷懒的学生,则往往会放弃动手操作的机会,只选择取药品配溶液等打下手的工作,达不到培养学生动手能力的目标;3.由于缺乏监管以及对实验室安全不太重视,学生在实验过程中会出现未按流程操作致使仪器损坏,以及随手乱扔某些有毒有害药品等现象,从而带来安全隐患等相关问题;4.为完成实验报告,部分学生甚至谎报数据,投机取巧,违背了提高实践能力的初衷等。

二、有机化学课程教学改革的措施

(一)改进理论课教学的措施

1.采用多种方式教学,丰富课堂

传统的单纯板书教学方式,虽然可以清晰地展现讲解思路,但对于很多微观抽象的知识都难以形象生动地体现。随着计算机网络信息技术的迅猛发展,教师可以借助多媒体技术,如通过运用Flash、3DSMAX、Photoshop、Swish等软件制作成丰富多彩的课件,将传统教学中难以描述的内容和现象非常形象化地展现出来[7]。对于有机化学课程而言,教师更应善用3DSMAX这项制作分子模型的软件,因为有机化学中的每一个化学式都比较复杂,有了分子模型动态图就能让学生们形象客观地记住这些内容。

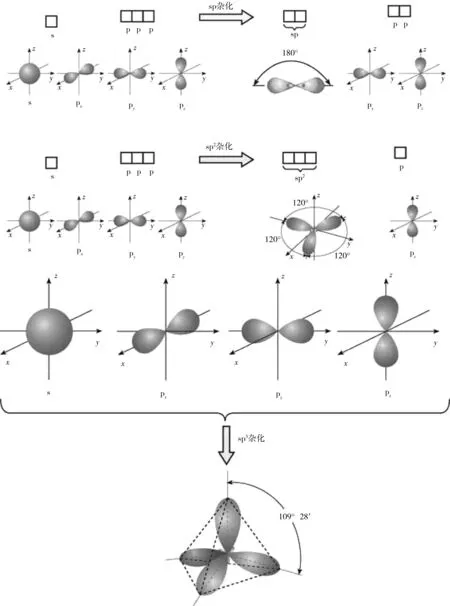

例如,碳原子的杂化轨道有三种,分别是sp杂化、sp2杂化和sp3杂化。sp杂化是指1个s和1个p杂化成2个轨道,在一条直线上,剩下两个p轨道自行成键;sp2杂化是指1个s和2个p杂化成3个轨道,方向向着正三角形的三个顶点,剩下一个p轨道自行成键;sp3杂化则是1个s和3个p杂化成4个轨道,方向向着正四面体的四个顶点。教学时,教师若只进行文字描述,学生们则不易理解,其脑中不能立刻浮现出三维立体效果。而教师若借助于分子或者原子模型(如图1所示)直接展示给学生,则非常有利于学生对知识点的理解和掌握。

显然,多媒体教学不仅可以节约手写板书的时间,提高课堂效率,更重要的是这种形象直观的教学方式,既能吸引学生的注意力,让其对知识了解得更透彻,又能改善课堂的学习气氛,提高教学效果。

除了多媒体教学,教师还可以适当地采用角色互换等教学方法。针对应用型本科院校规定的教学内容,让学生选择自己感兴趣的部分进行模拟教学。人的潜能在特定环境下是能够被充分发掘的,当学生成为教师的那一刻,其心态就会由“要我学”转变成“我要学”。为此,他们会提前认真预习该教学部分的内容,主动去图书馆或借助网络查阅相关资料,仔细思考与该内容有关的问题并对其进行分析,寻找解决办法。而其他学生在面临同为“学生”的“教师”时,会自觉提高关注度,兴趣也会更浓厚,课堂整体氛围也会有所改变。最后,教师在课堂结束的前几分钟再进行总结性发言。如此,既可以激发学生的学习兴趣,提高学生自主学习的动力,又可以提高学生分析和解决问题的能力。而教师也可以在学生的讲解中发现不足,给其指出并示意其他学生不要犯类似的错误。更重要的一点,当退居到学生的身份时,教师也可以发现学生站在讲堂上那些值得学习的地方,就可以更准确地寻找学生在课堂中关注的点,探索学生喜欢的教学方式,从而提高教学效率。

此外,现代有机化学飞速发展,知识库不断更新,教师可以第一时间了解最新的科研动态,收集科技前沿信息,及时向学生传达,让学生参与科研,真正做到教学与科研相结合。这种将最新的科学思想与创见在教学中体现出来,让低年级的学生感受科研的氛围,让高年级的学生直接参与科研活动的做法,不仅能培养学生分析数据与解决问题的创造力,撰写论文报告以及实验动手能力,更能让学生的思维更加开阔,创造力得以充分发挥。再者,让学生参与科研活动,无疑会增加学生对该门课程的学习兴趣,从而进一步增强学习效果。

2. 以学生为中心,因材施教

以学生为中心的教学方式,首先需要教师能主动为了适应不同类型的学生进行教学改革,并对教学方法不断进行反思并加以改进。其次,教师对学生必须敞开心扉,基于学生的角度进行备课。要充分意识到学生在课堂上的中心地位,了解学生的认知能力、情感因素和心理状态,根据学生的个体差异因材施教,让他们的能力得到最大限度的发挥。例如,教师应在教学内容的选择上以学生为中心,把握适切性原则。如果教学内容偏难,对于专业基础较差的学生而言接受知识就会相当吃力,学习态度就会日渐消极;而如果教学内容过于简单,对于专业基础较好的学生而言,就会觉得教学内容没有任何吸引力,无法提起兴趣,其学习能力也会止步不前。因此,教师要在教学大纲规定的框架内,综合学生的基础知识水平,慎重地选择教学内容,同时加强与学生的交流,通过学生的及时反馈,适时调整讲课的深度,以确保大多数学生能够较好掌握所授内容。

3.创新考核方式

传统的成绩评定方法通常都是以期末考试为主,学生平时表现所占的比例很低。该考核不够全面,因为单次的考试存在较大偶然性。因此,合理的考核方式应该是除了期末成绩,还要包括课堂表现、作业成绩等各方面的内容,这样才能客观公正合理地对学习进行评价,具体可以从以下几个方面展开。

其一,平时成绩(50%)。包括常规的课堂表现(15%)、课后作业(15%)、单元测试(15%)以及综合性讨论(5%),不同层次的院校可根据实际情况进行相应的比例调整。(1)课堂表现:根据学生上课的出勤率,以及在课堂上回答问题的情况酌情给分。(2)课后作业:每周课程结束后布置一次大作业,然后对其进行检查,起到巩固学习内容的效果;在每一个单元的课程内容结束之后写一份小结,归纳总结本单元的重点难点,特别强调尚未理解透彻的内容,如此一来,既有助于学生温故知新,又可以让教师实时了解学生掌握教学内容的程度,从而有利于教师在讲解新课之前能针对性地进行强调复习。(3)单元检测:每学期举行2~3次,一般学完3个单元左右就可以进行一次检测,考查近段时间学生对教学内容的掌握程度。(4)综合性讨论:经过约半学期学习后,教师可以给出几个论述性的问题,让学生选择,并分组讨论,最后以小组报告的形式来考核大家的情况。这一做法可以引导学生把注意力集中到平时知识的掌握与积累,并且重视自学能力的培养,能有效提升了学生的综合素质。

图1 碳原子的三种杂化轨道示意图

其二,期末成绩(50%)。除了常规的知识点考查,在教学内容允许的情况下,可以适当在考试内容里加上一些名人反应。因为在有机化学课程中,有许多化学反应都是以名人命名的,比如贝克曼重排反应、狄尔斯-阿尔德反应、霍夫曼降解反应等。这些名人反应,尤其像曾获得过诺贝尔奖的狄尔斯-阿尔德这类人物,通常更能引起学生的兴趣,学生也愿意花更多的时间去研究与之相关的内容,这在无形中拓宽了学生的知识面。

(二)改进实验课教学的措施

1. 合理安排分组,注重强弱结合

首先通过简单的高中化学实验技能测试来检验每位学生的实践操作能力,然后采取实践操作能力较好与较差的学生进行组合。这种组合的好处在于,实践操作能力较好的学生可以给较差的学生进行示范和指导,能够有效带动能力较差的学生进行动手实验,从而确保每位学生都有动手的机会;另一方面,操作能力较好的学生在完成该项实验时,既巩固了专业知识,又帮助了他人,还发挥了团队合作精神,故实验小组的整体效率和实验成功率都会有所提高。

此外,有条件的应用型本科院校还可以将实验室定期对学生开放,让学生在课余也有机会锻炼自己的操作能力,从而扩宽学生提高实践能力的渠道。

2.加强安全教育,培养学生绿色实验的意识

在实验教学过程中,教师可以有意识地向学生灌输绿色实验的理念,比如对“三废”的处理、有毒催化剂的处理、正确使用实验室的仪器物品等。

其一,有机化学实验中经常会产生大量的废液,这类废液不能随便遗弃,可以对其进行分类回收。如果可能的话,应尽量做到循环利用,尽可能做到“三废”对环境的零排放,最好的做法就是将上一次实验的产物或废液运用到下一次实验中。在这些回收利用和循环使用的实验中,强化学生的绿色化学思想和环境保护意识。

其二,对有毒催化剂的正确使用是很容易被忽略的问题,同时也是一个相当严重的问题。完成一个有机化学实验通常需要使几个化学物质进行相互作用,此时就需要有一定的反应条件——加入催化剂。然而,并不是所有的催化剂都是安全的,有的催化剂中含有许多有害物质。比如在库切洛夫反应中使用的催化剂——硫酸汞,尽管该反应的乙醛产率高达95%,但是硫酸汞催化剂有剧毒, 对工人操作危害性较大,且反应过程中损失的汞较多,故变相增加了乙醛的生产成本。因此,寻找高效低毒的新型催化剂就很有必要。在经过人们的不断试验后得出,以氟化亚铜和氟化铵为主催化剂,再添入还原性物质和谷氨酸的盐酸盐能得到产率为80%的良好效果。从结果上看,虽然产率不及原来的95%,但对实验本身而言,新催化剂对环境和人体的危害小得多,其社会效应可见一斑。

其三,针对在实验过程中操作不规范的学生,可以要求他们拟写《实验室操作规范手册》,从对实验室仪器的使用方法、爱护程度以及清洗方法,药品的适当取量,保持实验室清洁程度等方面规范学生,让其树立“实验操作要规范、实验安全无小事”的正确态度,进而养成良好的实验行为习惯。

其四,针对有机实验中试剂用量大、成本较高且有毒有害的情况,建议尽量做微型实验。微型实验就是让学生从操作常量试验变成操作微量实验。这种做法的好处在于既节约实验经费,又减少了对环境的污染,充分体现了环保理念;而且,微型实验增加了学生的操作难度系数,能更好地锻炼学生的实验动手能力。

其五,教师可以组织一些激起学生对该课程兴趣的比赛,如趣味化学实验技能大赛。一学期内举行一到两次相同或类似的比赛,由专业教师担任裁判,赛前加大宣传力度,赛后加大对获奖者的奖励力度,鼓励学生积极参加。此类活动不仅能激发学生对本门课程的兴趣,促进教师与学生、学生与学生之间的关系,而且能培养学生的团队合作意识,让学生在趣味化学实验大赛中学到知识。

3.完善评价方式

考评是检验教学成果的主要手段,基于现有的考评方式,我们提倡更合理、更科学和更人性化的考评方式。针对当今社会越来越多企业需要专业技能优秀且动手能力较强的综合技术型人才的这一需求,作为独立课程的有机化学实验,其考核内容可分为三个部分:实验技能测试(60%)、实验笔试(20%)以及平时成绩(20%)。

实验技能测试(60%):教师可以有针对性地选择测试内容,根据学生平时做实验时的表现,选择学生在众多实验中掌握最差的实验项目作为考核内容,并且在第一堂实验课的时候就把这种考核方式告之学生。如此一来,既能让学生高度重视每次实验,又能促使其在每次实验完成之后进行总结与反思。

实验笔试(20%):将该学期所学的所有实验都归纳总结在一张试卷上,主要考核的知识点包括反应原理、反应条件、实验的操作步骤、实验中的注意事项等,甚至可以要求学生做一些开放性的试题,比如让学生选一个最感兴趣的实验写一份心得体会。

平时成绩(20%):主要根据学生的出勤情况和课堂表现,包括组员之间的合理分工、操作手法、实验结果以及实验报告的完成情况等方面来打分,其中课堂实验表现应占较大权重。

三、结语

综上所述,传统的教学模式和方法已经不能适应目前应用型本科院校培养人才的需要。因此,教师在有机化学课程教学中,应改善和丰富教学手段,充分发挥学生的主观能动性,激发其学习兴趣,以提高课堂效率。同时,教师要以学生为中心,因材施教,积极探索更加科学合理的教学模式和方法,以求更好地为应用型本科院校所承担的责任服务,从而真正培养出理论知识扎实且动手能力强的应用型技术人才。

[1]徐昌寿.有机化学[M].第2版.北京:高等教育出版社,2011.

[2]袁力丽.有机化学教学改革的探索与实践[J].合肥师范学院学报,2010,28(6):86-88.

[3]孙亚栋.浅谈生物专业有机化学教学改革[J].广东化工,2016,43(1):146.

[4]张锋.药学专业有机化学实验教学改革[J].山西医科大学学报(基础医学教育版),2008,10(2):453-454.

[5]陈红艳,廖蓉苏,胡伟武.“有机化学”课程的教学改革探究[J].中国地质教育,2010,19(4):109-111.

[责任编辑石 悦]

2017-06-20

重庆第二师范学院教改项目“应用型本科院校基础化学课程群的构建与实践”(JG201715);重庆第二师范学院大学生科研项目“g-C3N4的掺杂与光催化性质研究”(XK20170210)

王跃(1982 — ),男,浙江义乌人,理学博士,副教授,研究方向:基础化学教学、无机功能材料。

G642

A

1008-6390(2017)06-0112-04