桥梁加固设计方案的经济评价方法研究

——基于寿命周期成本的视角

2017-11-23田建辉

田建辉

(陕西交通职业技术学院,西安 710018)

桥梁加固设计方案的经济评价方法研究

——基于寿命周期成本的视角

田建辉

(陕西交通职业技术学院,西安 710018)

基于工程经济学中资金时间价值理念的指导,对成本年值动态分析方法加以运用,分析桥梁加固设计在寿命周期内所需支付的各项成本费用,并构建桥梁改造经济分析比选模型。由此,寿命周期成本视角下桥梁加固设计方案的经济评价方法得以提出,通过工程案例分析比选过程可知桥梁维修与加固方案。

桥梁;寿命周期成本;加固设计;比选模型

一、研究背景与理论基础

(一)研究背景

在桥梁的整个寿命周期中,对其进行及时维护与加固是十分必要之事。以往桥梁加工设计方案的选择多以技术标准为入手点,要求方案对技术的先进性与可行性予以满足。然而,在经济标准上,却只将加固设计方案的初始投资费用视为重点,忽略了对桥梁在运营期支出的分析与评价。实际上,桥梁在运营期的维修会增加其运营成本,若只考虑桥梁在最初建设期的投资费用而未对其整个寿命周期的费用进行计算便做出决策,是存在很大的片面性的。桥梁工程项目总成本的最小化,应以其整个寿命周期为视角进行造价与成本问题的把握。

(二)理论基础——桥梁寿命周期成本构成

以学者对桥梁寿命周期成本框架体系的研究为依据,本文认为,桥梁寿命周期的成本应是其在整个寿命周期内所消耗的全部资源支出费用的总称,包括寿命期内用于桥梁规划、研究、设计、实验、施工、养护、监测、维修、管理以及拆除等等全部环节作业所支出的费用,通常,可划分其为建设期与运营期的支出费用。桥梁加固设计的经济性评价主要从其建设期费用与运营期费用两方面进行把握,基于工程经济学原理中的资金时间价值理念,将桥梁在两阶段发生的费用折现为同一时点的价值,通过向可加性函数的转变,提供不同方案的比较。对成本年值动态经济分析方法加以采用,进行备选方案经济模型的构建,对不同方案的平均年费用予以量化,然后做出综合性判断,最终确定优选方案,即平均年费用最小的方案,以此实现桥梁整个寿命周期成本支出的经济优化。

二、基于寿命周期成本法的桥梁加固设计项目费用分析

(一)建设期费用分析

根据损益人的不同,桥梁建设期的成本费用支出应划分为投资方费用与用户费用两部分内容。

1.投资方费用。在桥梁建设期,投资方的费用支出主要有对旧桥原有的技术状态进行检测与分析的评定费用、旧桥加固设计方案所支出的设计费用以及桥梁加固方案实施初期所支出的投资费用,上述各项费用分别用表示。其中,桥梁加固方案实施初期所支出的投资费用主要包括建筑安装费、设备与工具购置费以及用于桥梁工程建设的其他费用,这些费用可依据概算定额与国家制定的相关取费标准予以确定。

2.用户费用。在桥梁建设期,用户的费用支出主要包括五方面内容:(1)桥梁加固施工对客货运输费用的提高额,其计算可以由桥梁施工之前的运输成本同加固施工阶段所支付的运输成本的差额得出;(2)使附近公路交通拥挤或堵塞造成的损失,在施工阶段,会有一部分原本能够从桥梁处通行的车辆选择分流至附近其他公路上,这会增加附近公路的交通量,进而降低行车的平均速度,致使单位运输成本升高;(3)货物在途时间过长造成的损失,这部分费用是由货物运输速度的减缓致使资金周转时间延长而引起的,可根据在途物资所需资金利息的增加进行计算;(4)旅客在途时间过长造成的损失,应根据旅客在延长的时间内原本能够创造的价值所带来的国民收入的增加进行计算;(5)交通或货损事故增加造成的损失,交通事故增加的费用根据事故率差与事故平均损失费用计算,货损事故增加的费用根据货损率差与年度在途货物平均价格计算。上述各项费用分别用 ECU1、ECU2、ECU3、ECU4、ECU5表示。

由此可推知,桥梁加固设计在建设期的成本费用支出为:

(二)运营期费用分析

为了向桥梁的正常运营提供切实的保障,使桥梁的使用寿命最大限度地延长,应在建设完成后对其进行及时且必要的维修与加固,在加固运营期,桥梁的成本费用支出应划分为保养与维修工程支出净现值、环保支出净现值两部分内容。

1.保养与维修工程支出净现值。在桥梁运营期,对保养与维修工程的费用支出净现值进行细分,还可包括三种类型:(1)保养与小修工程费用的净现值。指为了使桥梁以一种完好的状态通畅运行而对其进行的预防性保养,或者对轻微损坏部分进行修补所支出的成本费用,需要接受保养与小修的部分通常不会对桥梁的通行能力产生太大的影响。此环节所要做的工作大致有清理桥面杂物、对桥梁泄水孔进行疏通、局部修理桥面的铺装层以及监测桥梁在运营期的健康状况等。(2)中修工程费用的净现值。指定期维修桥梁的普通磨损以及局部磨损,必要的情况下需要对交通进行短时间的限制。该阶段的历时状况需要以桥梁的具体磨损或损坏状况为依据加以明确,通常情况下其费用计算需均摊至各年,以期对计算予以简化。(3)大修工程费用的净现值。指为了使桥梁能够正常运行,保证足够的通行能力而周期性地治理桥梁较大范围与程度的损坏。此阶段对限制与中断交通的要求比较高,通常包括重新铺装桥面,对桥梁支座进行更换等,计算过程中,需要将各次支出作为终值进行折现。

2.环保支出净现值。在桥梁运营期内,治理环境污染、实施环境保护所支出的成本费用净现值的计算可按照以下思路进行:采取专家咨询或实地调查的方式估算年环境保护费用,做出寿命周期内该项目费用以等额年值支出的假设。

综上,桥梁加固设计在运营期的成本费用支出净现值为:

(三)建立方案比选模型

经由上述分析,桥梁加固设计方案在整个寿命周期内的总成本可通过公式ET=EC+ER进行表示,以此为基础,需要对年值法予以采用,对寿命周期内的全部费用现值根据标准折现率进行等额年值的折算,由此得出平均年费用,然后根据平均年费用做出评价与比较。

标准折现率是由国家统一制定的决策参数,它向国家在宏观经济层面开展的对投资活动的激励或抑制工作提供有力支持。如果标准折现率过高,一些经济效益好的项目可能会被否定,进而造成资金积压的问题;而若标准折现率过低,又可能出现很多经济效益差的项目被肯定的现象,使得投资规模被不合理地扩大,进而引发资金短缺的问题。合理的标准折现率应能够发挥出平衡投资资金的功能,最大化经济效益,向社会资源的最优配置提供可靠的保证。桥梁加固设计工程属于公共事业项目,盈利并非其本质目的所在,故而,桥梁建设行业的标准折现率应同其他行业的标准折现率不同。其具体制定可以部门或行业的相关统计资料为依据,以对行业投资效果的最低可接受收益率水平的反映为目标。

针对设计寿命各不相同的备选方案,采用年值法进行分析能够使各个方案具有时间上的可比性,据此得出平均年费用作为一项经济分析指标是具有真实性与可靠性的,与桥梁建筑工程项目的实际情况相符,因此在比较与选择之时可以对下述模型予以采用:

式中,ETm为第m个加固设计方案在桥梁整个寿命周期内的总成本现值;AC为加固设计方案在寿命周期内的年值成本最小值;n为桥梁的寿命周期。

借助以上比选模型,可以对桥梁整个寿命周期内成本最佳的加固设计方案予以确定。

三、工程案例

(一)工程概况

L市XH大桥始建于20世纪70年代初期,并于70年代中期建成通车,桥梁的上部结构为装配式钢筋混凝土简支T梁,主跨150m,原有设计的荷载为汽车-18级,验算荷载为拖-80级。在四十多年的超载运营过程中,桥梁结构已出现了严重的老化与破损现象,当前的承载能力已明显降低,对当地道路的畅通造成了不便,严重影响着L市的对外交通秩序与城市形象,急需采取有效与合理的方案进行加固改造。

(二)桥梁加固设计方案

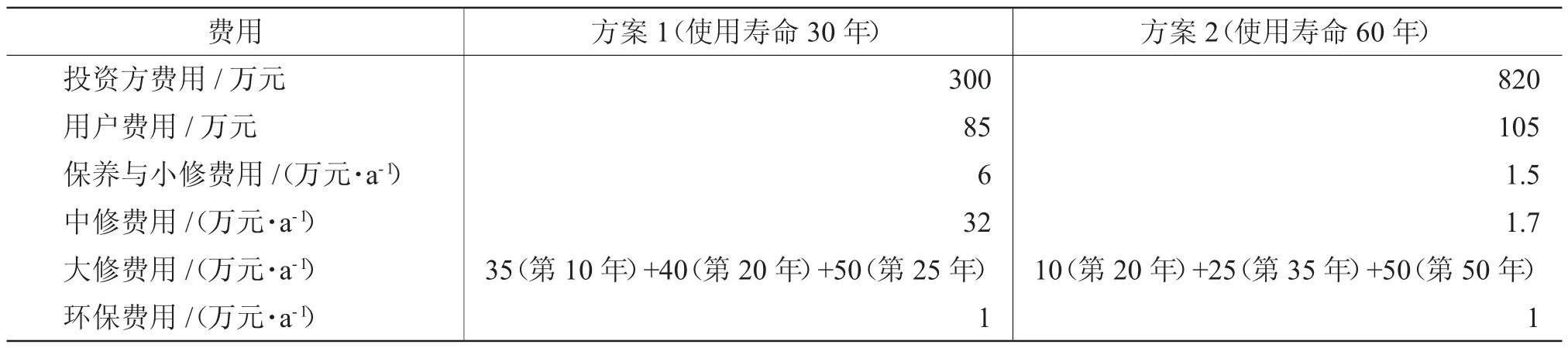

现有两种设计方案以供选择,在技术层面进行论证,两种设计方案均有利于桥梁承载能力的提高,有其自身的可行性存在。基于此,应借助经济分析,对两种设计方案在桥梁整个寿命周期内的全部成本费用支出进行计算与比较,由此做出最佳方案的选择。基于桥梁建设行业标准折现率应与其他行业不同的考虑,本文将该桥梁加固改造工程的标准折现率拟定为6%,下表所示为两种方案在桥梁整个寿命周期内的成本费用构成。

L市XH大桥加固设计方案寿命周期成本费用构成(万元)

1.方案1的成本费用支出

(1)计算寿命周期成本费用现值

(2)计算年值成本

2.方案2的成本费用支出

(1)计算寿命周期成本费用现值40×(1+6%)-20+50×(1+6%)-25=961.34(万元)

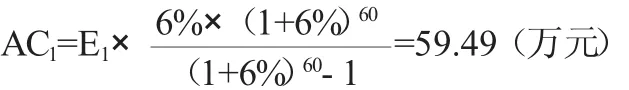

(2)计算年值成本

3.借助方案比选模型对最佳方案予以确定

经过以上算例分析得知,只分析初始投资的话,方案1是比方案2的可实施性强的,但如果对桥梁整个寿命周期内的所有成本费用以及寿命周期的长短加以考虑的话,方案2的成本年值是低于方案1的,因此方案2为最优方案。

[1]郝巍旭.基于全寿命周期成本的桥梁技术改造决策研究[D].西安:长安大学,2008.

[2]胡江碧,刘妍.桥梁全寿命周期成本分析在工程中的应用[J].北京工业大学学报,2010,(4):500-505.

F407.9

A

1673-291X(2017)34-0102-03

2017-04-10

田建辉(1981-),男,陕西西安人,讲师,硕士,从事桥梁设计、维护、加固等研究。

[责任编辑 陈丽敏]