鸮与早期神面及三代“饕餮”关联新论

——鸮文化鉴赏之十二

2017-11-17顾万发

□顾万发

鸮与早期神面及三代“饕餮”关联新论

——鸮文化鉴赏之十二

□顾万发

注:

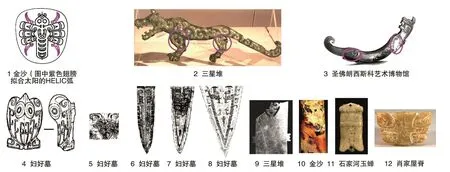

1.由于鸟的同一个翅膀上的初级飞羽、覆羽与其他飞羽、覆羽等方向不一致,同时为了与太阳大气光象之海内克弧(Helic Arch)拟合,所以古人有时会把一侧翅膀视为剪刀形。金沙遗址出土的蝉形纹饰(图七:1。王仁湘先生在2017年9月成都“玉汇金沙”国际学术讨论会上论证其为蝉形)也蕴含有这一文化现象。该特殊蝉形纹饰有三对小翅膀及造型为“X”形的羽翅组合(其为羽翅形,显然不应是蝉之腿足,虽然与俯视蝉时视觉蝉足中的四只明显者有时类似),显然不符合蝉的特征。但是按照古人的观念,其有翅膀就可以视为鸟,有的神鸟又可以和太阳大气光象关联,所以其上下两对翅膀组成的“X”形实际是拟形太阳大气光象中的海内克弧的(海内克弧组合为螺旋“X”形,与金沙该玉蝉形昆虫中的“X”形高度类似),这种情况也即表明该蝉(从生物学看,自然界中还有众多与一般而言的蝉、知鸟等类似的昆虫,像其他同翅目昆虫等。常说的“蝉”或其他称谓的类“蝉”昆虫,古人应认为其多是类似神性,只不过古人更熟悉和更认知“知鸟”之蝉罢了。)可以视为是与太阳关联的神鸟。又加上蝉的再生异能,这样该类蝉就更神奇了。我们知道神鸟在商周时期常见有“蝉形纹”形,实际“鸟背、鸟胸常见羽翼纹”造型也多见这一形状者(与生物自然造型拟合),延伸至神虎重要节点处的纹路也有用这一造型的。神人之胸或饕餮之胸出现此类造型者及饕餮、神龙融入这类“蝉形纹”的现象(图七:5~8),也是神物神鸟化或示意其具有神鸟能力的标识。三星堆文化玉璋上出现这类“蝉形纹”(图七:9、10),从其上出现过运输太阳神鸟的情况看,显然是表示太阳神鸟的标识符或由其衍生的同类意象符号,其中的“蝉形符”显然可能是常说的太阳鸟的羽翼纹造型,以之来代表太阳鸟。不过从所述金沙蝉形刻画纹与太阳大气光象相契合的情况看,在三星堆文化中蝉也可以视为太阳鸟,所以牙璋上“蝉形纹”也可能是代表太阳蝉的。蝉与太阳的关联在后石家河文化中表现明显,突出表现是诸多玉蝉首部轮廓为龙山文化中常见的“介”字形(图七:11)。神虎重要节点的虎纹采用这一“蝉形”造型,大概是拟形,更重要的是标识虎纹、虎毛发关联神鸟羽翼,具有神力(图七:2、3)。虎首常见的拟形“介”字形也有助于说明这一点(图七:12)。具体可参阅我们在诸多文章中对勾云形玉器及良渚文化坛台符号中拟合太阳大气光象神鸟的解读。

2.我在早一些的有关文章中曾论及勾云形玉器即鸮与三代饕餮的确切关联。早年也有学者从不同角度提出饕餮即鸮或玄鸟的看法(李慧萍、贺惠陆:《殷商青铜器纹饰研究二题》,《殷都学刊》1997年第2期;赵李娜:《饕餮与鸱鸮:误读的图像与误解之历史——兼论“禹铸九鼎”传说之虚妄》,《中华文化论坛》2013年第2期)。不过他们认为所谓饕餮造型主要是鸮的两个侧面拼合而成的观点与我们的解读明显不一样(本人在2015年“兰轩谈古”新浪博客、拙著《论高庙文化中獠牙兽的动物属性、神格及相关问题——并论中国早期艺术史中的“太阳大气光象”母题》(《华夏文明》2016年第1期)及其他论文中均谈及这一问题(另请参阅图一至图五)。这一有切实论据的关联表明所谓饕餮的内涵与勾云形玉器内涵确实有联系。

3.我们已论证红山文化的两类所谓玦形“玉猪龙”与鸮、熊、蛇或鸟、猪、蛇有关,即其像宋代罗愿的《尔雅翼》中的训诂之龙一样,是复合型神物。

4.良渚文化玉器中的龙首有鸮类面盘、鸮目等特征,这与红山文化两类所谓“玉猪龙”中的一类(其中占绝大多数的一类实际没有猪的成份,依常规统称为“玉猪龙”)较为一致(良渚文化玉器龙首吻上还常常有菱形,这是鸮喙根露出部分及鼻赘的视觉造型,在龙首鸮之面盘的上方也有一菱形,这是鸮尤其是短耳鸮额头常见的羽毛纹路围合特征)。崧泽文化晚期或良渚文化早期龙首纹上嘴唇不明显,从稍晚龙首纹、神人兽面纹看,龙首纹及神人兽面纹之鼻子、嘴巴界线明晰,为典型的倒“T”形鼻和方形嘴。倒“T”形下端左右部分主要是表现鼻头左右的鼻翼的,这一表示方法在龙山文化及其以后的各类神面、饕餮中被广泛采用。崧泽文化晚期龙首纹及良渚文化龙首纹、神人兽面纹鼻子嘴巴形状显然属于动物的特征。红山文化常见的“玉猪龙”(不包括赵宝沟文化小山陶尊猪龙图像以及三星他拉、东拐棒子沟出土的具有明显猪鼻子的“玉猪龙”)之嘴巴鼻子的动物属性我们曾经讨论过,即鼻子具有熊类动物特征,嘴巴具有龙蛇类的特征。崧泽文化晚期至于良渚文化时期龙首纹的鼻子、嘴巴特征,从其产生、造型与红山文化具有一定关联的情况看,按理应和红山文化中常见的“玉猪龙”一样,具有熊和龙蛇的特征。从良渚文化中期以来,玉璜、玉环上的龙首纹与崧泽文化、良渚文化早期“C”形龙进行比较,一般鼻子较为明显,嘴巴也已较为完整地予以显示,牙齿多有表现但是没有獠牙。这些龙首纹与神人兽面纹中的神兽面比较,有的神兽面鼻子上也有菱形,倒“T”形鼻头也多较为明显,这是两者相同的地方;不过神兽为鸮足,龙首纹则无足,神兽为卵圆形目(睛为圆形,周边为羽翼纹表现的光气。多数为卵圆形,少量为“臣”字形。其中设计为卵圆形者可能是受到当时红山文化中常见的“玉猪龙”鸮目造型的影响,把眼睛附近的一些部分也设计进去了。另外,神兽纹的卵圆形目,虽然与龙首纹的圆形目设计不同,但是良渚文化中神兽的这两种目与“臣”字形目均是鸮目的性质),龙首纹为圆形目,龙首纹早期省略牙齿,中期有的明显表现牙齿,但是几乎没有兽面纹常见的獠牙(安徽出土的良渚文化风格的龙首纹却与兽面纹类似,有4颗獠牙,应视作是龙首纹与兽面纹的融合现象,请参阅图六),这应是两者的不同之处。综合地看,崧泽文化晚期及良渚文化中的龙首纹像红山文化一般的“玉猪龙”一样,所代表的应该主要是龙蛇类的嘴(龙蛇类有牙齿,但是有的有毒獠牙有的无,并且不是特别夸张或一般不明显露出)和熊类动物的鼻子,良渚文化中的神人兽面纹之兽面,其鼻子和嘴巴应与虎类有关,少数有两个獠牙者,单就獠牙的文化来源而言,也可能与猪有关。玉琮转角处的兽面纹、玉锥形器、玉圆柱形器上的兽面纹,多数没有明显表现的獠牙,不过依据一些神人兽面纹、单纯的兽面纹特别是少量玉琮转角处的一些带獠牙的兽面纹看,这些兽面纹没有獠牙的原因应是简化所致,这与龙首纹的一般无獠牙特征不是一回事。

图六

图七

5.良渚文化神兽纹,马承源、李学勤、倪玉湛等先生认为其与红山文化玦形“玉猪龙”很是相似,不过大家未关注两者造型相似的地方,即两者都具有鸮的一些特征。倪玉湛虽然认为红山文化“带齿兽面纹器物”为鸮的变体(不少人认为是鸮的观点应是正确的,但是认为有牙齿则是明显错误的),但是又认为其中的圆形眼睛及表示鸮之面盘纹路的旋符像单目的“勾云形玉器”一样,为龙,显然也是不正确的(马承源:《从刚卯到玉琮的探索——兼论红山文化玉器对良渚文化玉器的影响》,《辽海文物集刊》1989年第1期;李学勤:《神秘的古玉》,《走出疑古时代》,长春出版社,2007年1月;倪玉湛:《红山文化“勾云形”类玉器文化意义再探讨》,《艺术百家》2009年第6期)。

6.红山文化表示鸮之面盘纹路及目的特殊“单旋符”造型传承久远,山东龙山及石家河文化时玉器中的神像多有此类目。良渚文化中的獠牙(多数是虎,也有少量为两个獠牙或极少为四个獠牙的猪)特征在龙山时代神像中表现明显,与具有特殊的鸮之“单旋符”的特征似乎不在同一器物上出现。实际上两者还是有联系的:台湾故宫藏一件玉圭,一面为獠牙神像,一面为典型的鸮像。之所以较少,可能与神像之目越来越“臣”字形或人形化有关。

7.勾云形玉器中的双眼睛者是鸮的特殊姿态飞翔造型或特殊站立展翅造型,单目者应视为是前者侧首之造型;无论哪一类,其中的四羽翅显然是翅膀,传承到了商代饕餮纹中,虽然有所变化,但是依然基本对称。并且从图示中可知,他们基本仍然是作为饕餮首龙身神物之羽翅的,即使是没有表现或隐含龙身的饕餮纹也是这样。当然有的饕餮冠顶有羽翅,那应该不是该饕餮龙身神物的翅膀。

8.红山文化勾云形玉器“中心为神面四周对称表示羽翅”的风格在商代这么明显地出现,实在是一件令人惊奇的事。具体原因无论是商人老家与东北红山文化有关,还是与“生商玄鸟即是鸮论”有关,可能都与中国古代鸮文化崇拜盛行有关。其实所谓东夷、三苗、夏人等对鸮文化均信仰之。

9.夏商饕餮纹中的无两颚的嘴实际是鸮的喙(包括少量的嘴的造型)的一种画法,但是在二里头文化时期,有的已经开始兽类化,像二里头M57:4铜牌饰中具有鸮特征的神兽上颚有牙齿,侧面逐渐变得更加类似商周饕餮的嘴的造型,同时这类鸮面有的还增加了虎类或其他动物的鼻头、嘴的造型成份等;这时鸮面之目变为“臣”字形的现象增多,这样处理一方面是由于鸮目本来就可以视作是“臣”字形,另一方面也可能是希望同其他物类更加拟合使然;二里头文化、夏家店下层文化铜牌饰、彩绘牌饰或一般彩绘神兽面,有的是较为典型的鸮面,多数增加了其他动物的特征,或整体同时拟合其他动物,像沙可乐第一件藏品可能就融合了三角形蛇头的造型(参阅图一、二)。

10.从红山文化、良渚文化、龙山文化以来,有一些鸮面特征的神器像所谓的“玉猪龙”,其首有鸮的一些特征,身为蛇;勾云形玉器本身是鸮的造型,虽然未表现完整,但是无论如何其整体依然是鸟形身。

11.新砦遗址出土的“新砦期”残器盖上的图像(图一:1),对于研究神面、饕餮发展过程非常重要。我们认为新砦陶器盖残存图像面含鸮元素,鼻头、鼻子等的造型为其他物类,更像是虎、熊等。该神面呈“T”形(或近似“Y”形),在大甸子墓地鸮形、神兽形组合彩绘面中也有体现。总之,把多个重要的可以相关的神物之特征集于一身了。这类综合多种特殊物类特征以神圣化和增加信仰对象神力的美术表达手法,在中国及世界古代文明中都是常见的。

12.二里头81YLVM4:5铜牌饰具有非常明显的鸮面特征,不少学者曾经有过探索性讨论、提及或论证过[王青先生《镶嵌铜牌饰的初步研究》(《文物》2004年第5期)、《镶嵌铜牌饰所见中国早期文明化进程问题》(《东方考古第1集》,科学出版社,2004年)认为这件牌饰应该是鸟面,“与海岱地区的文化传统、即东夷人的鸟崇拜有关”且“很可能已被夏人融合,纳入了自己的始祖崇拜系统而视其为始祖神”。叶舒宪《二里头铜牌饰与夏代神话研究——再论“第四重证据”》(《民族艺术》2008年第6期)认为是鸮,他说:“一是面部特征,近似圆形的面部和内外八圈绿松石拼接构成的巨大眼圈,以及羽状眼圈中突出的两只大圆眼睛,都凸显猫头鹰的面相特征,而不大像是尖脸的狐狸或所谓‘虬龙’的特征。二是身体造型特征,该铜牌饰与另外两件二里头出土铜牌饰的明显区别是在身体上刻画出了卷曲的羽翼形,这也和面部的羽状眼圈形构成和谐对应整体风格。”王爱民《二里头81YLVM4:5镶嵌铜牌饰为鸱鸮说》(《华夏考古》2017年第1期)认为:“鸱鸮做站立状,大致可以分为头、身体两部分。头部阔大,面盘圆形,两眼圆而有神。头顶上部羽冠突起。脑后羽毛上部形成向内弯曲的耳状毛角,分布于羽冠两侧。鸟体的下部主要突出了翅膀及鸟爪。翅膀由体侧羽毛下延而成,勾云状向腹部翻卷。腿爪自腹部羽下伸出,两腿向上,双爪朝向内侧,脚爪内勾,似攀附树枝状。”]王青先生认为是鸟,在一片兽面论中提出新论;叶舒宪先生确认为鸮,不过未识别出其圆形目与面盘纹路的组合——“单旋符”,王爱民先生则把牌饰看反了。这些学者整体上不认为别的二里头文化、夏家店下层文化、三星堆文化、齐家文化铜牌饰、彩绘牌饰(有的不是彩绘牌饰,只是彩绘神面)神面蕴含有鸮特征,包括不认为一脉相承的商周饕餮不少造型中蕴含有鸮元素。