鹤壁刘庄先商墓地文化因素分析及其相关问题

2017-11-17郑恒胜

□郑恒胜

鹤壁刘庄先商墓地文化因素分析及其相关问题

□郑恒胜

关于豫北地区先商文化的发掘与研究工作很早就已经展开,虽然相关遗址发现较多,但这些遗址规模较小,且内涵单纯,均为居住址,缺少大型墓地,这与同时期的二里头文化相比有着较大差距。鹤壁刘庄先商墓地的发掘,则填补了因先商文化墓地发现较少而造成的相关研究工作的空白,同以往发现的居址类遗址结合起来,较为全面地展示了豫北地区先商文化的面貌。

目前,关于鹤壁刘庄先商墓地的研究性文章较少,且多集中于葬俗葬制、体质人类学等方面[1]。在河南省文物局编写的 《鹤壁刘庄——下七垣文化墓地发掘报告》(下称 《报告》)一书中对墓地情况、墓葬及出土器物进行了详尽的描述,并对出土人骨、葬俗葬制、墓地年代等问题进行了讨论[2]。由于墓地鲜有打破关系,缺乏层位方面的支持,因此《报告》并未对墓地出土器物进行详细的分期,亦未对其进行文化因素分析。本文拟在现有研究的基础上,依据类型学、文化因素分析等方法,对鹤壁刘庄先商墓地出土器物进行文化因素分析,进而探讨先商文化与周邻地区考古学文化的交流与互动等问题。不当之处,敬请指正。

一、墓地概况

鹤壁市位于河南省北部,北接安阳市,南邻新乡市,东望华北平原,西依太行山脉,西高东低,低山、丘陵、盆地、平原构成了该地区地貌骨架。淇河发源于山西省陵川县,自西北向东南贯穿鹤壁全境,在淇县淇门镇西小河口注入卫河。考古发现证明,淇河中下游地区自古以来便是人类活动较为密集的区域,淇县花窝、石河岸,浚县辛村、鹿台,淇滨大赉店等重要遗址均分布于淇河两岸。刘庄遗址位于鹤壁市淇滨区大赉店镇刘庄村南,淇河北岸的第二、三阶地之上,遗址地貌北高南低,海拔高度在100~108米。

2005—2006年,河南省文物考古研究所联合鹤壁市文物工作队,邀请郑州大学、山东大学组成考古队,对刘庄遗址先后进行了三次大规模考古勘探与发掘,发掘面积共计11150平方米,共发掘出338座先商时期的墓葬。不同朝向的墓葬在墓地内交错分布,平面大致呈U形,以东向和北向墓为主,还有少量南向墓,不见西向墓。其中东向墓有115座,北向墓186座,南向墓28座,还有9座因墓主头向不明,具体朝向无法确定。《报告》从空间上将墓地分为东、南、西三大块,又依据墓葬主流朝向为标准,将其划分为东、西两大区。东区墓葬以头向东为主流。从墓地平面图观察东西向墓葬大致分为7排。西区墓葬以头向北为主流,南北向墓葬大致分为11排;结合空间分布又可划分为西Ⅰ区、西Ⅱ区,西Ⅰ区在墓地南部,西Ⅱ区在墓地西部。墓葬形制方面,除M3平面形状呈椭圆形外,其余皆呈长方形,均为竖穴土坑墓。其中有210座能辨明葬式,仰身直肢葬153座,仰身屈肢葬1座,俯身直肢葬56座。大多数随葬有器物,以陶器为主,还有5座墓葬随葬有玉石器。

二、文化因素分析

(一)出土器物概况

刘庄先商墓地出土遗物较为丰富,有212座墓葬有随葬品,其中随葬陶器的墓葬有211座,共出土陶器379件,绝大部分保存较好,经修复复原有357件。出土陶器以灰陶为主,有一定数量的褐陶。素面陶占一定比例;纹饰以绳纹为大宗,另有少量的弦纹、卷云纹等。器物造型以三足器和平底器较多,也有一定数量的圈足器,不见圜底器。主要器型有鬲、豆、罐、盆、圈足盘等,还有少量的鼎、簋、鬶、甗、尊、瓮、器盖、爵、角、斝、瓿等。各类陶色陶质所占比例详见表一。

器物组合方面,随葬器物的墓葬一般随葬1~6件陶器。其中随葬单件陶器的墓葬123座,随葬两件陶器的墓葬41座,随葬三件陶器的墓葬25座,随葬四件陶器的墓葬13座,随葬五件陶器的墓葬7座,随葬六件陶器的墓葬2座。随葬陶器组合存在一定的差异,仅组合就有40余种,常见的器物组合有以下6种。

1.单件陶鬲:77座,占随葬陶器墓葬总数的36.49%。

2.单件陶罐:29座,占随葬陶器墓葬总数的13.7%。

3.鬲、豆:14座,占随葬陶器墓葬总数的6.6%。

4.鬲、盆:14座,占随葬陶器墓葬总数的6.6%。

5.鬲、豆、盆:8座,占随葬陶器墓葬总数的3.79%。

6.鬲、豆、圈足盘:4座,占随葬陶器墓葬总数的1.4%。

(二)文化因素构成

文化因素分析,它的前提和基础即是考古学文化的复杂性。文化因素分析方法,即是对考古学文化构成因素的分析。而考古学角度所论述的文化因素,如同考古学文化的定义一样,不仅仅只是单个器物或者单个遗迹的表象,而是“一群”或者“一组”文化现象的集合。因此,根据出土器物形制划分不同的群组,是我们正确认识考古学文化内涵的首要步骤。

分析器物形制,结合现有材料,可将鹤壁刘庄先商墓地出土器物大致分为A、B、C、D、E群。

A群:鼓腹鬲、深腹罐、陶盆、圈足盘、侧扁三角形足盆形鼎、尊、瓮等器物,共215件。该群器物数量最多,是刘庄先商墓地主体文化因素。

表一 遗址出土器物陶质陶色统计表 单位:件

鼓腹鬲:129件。均为夹砂陶。侈口、卷沿、圆唇或方唇,束颈,领部有高有低,鼓腹,分档。颈部以上多素面或抹光,器表多饰绳纹,少量为素面。

陶盆:47件。多为泥质陶,还有少量的夹砂陶。口部有侈口和敞口两种,卷沿或卷折沿,以弧腹为主,少量斜直腹,平底。器表多饰绳纹,卷云纹次之,还有少量为素面。

圈足盘:20件。均为泥质陶。敞口或微敛、折沿外翻、圆唇或尖圆唇,腹壁斜直,平底,喇叭状圈足。器身和圈足多饰凹弦纹,少量圈足饰“工”字形镂孔。

盆形鼎:9件。均为泥质陶。侈口、卷沿、圆唇或尖圆唇,束颈,折腹,平底,侧扁三角形足。多素面,部分饰绳纹。

深腹罐:8件。有夹砂陶和泥质陶两种。侈口、卷沿、多为圆唇,束颈,领部较矮,圆肩,深弧腹,平底或凹圜底。颈部抹光,器身及底部饰绳纹。

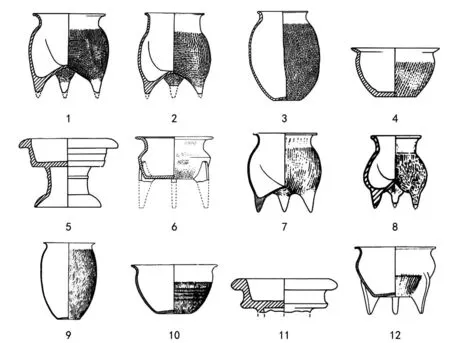

图一 A群器物与先商文化同类器物比较

通过对比发现A群器物与先商文化同类器物较为相近。先商文化的陶器以灰陶为主,有一定数量的褐陶;素面陶所占比例较大,纹饰以绳纹为大宗,另有弦纹、附加堆纹、压印纹、卷云纹等;器型以平底器和三足器最为流行;主要器型有鬲、甗、橄榄形罐、鼎、蛋形瓮、浅盘豆等[3]。二者陶系较为相近。器物形制方面,先商文化陶鬲多为侈口、卷沿、圆唇或方唇,领部由早及晚逐渐变矮或消失(图一:7、8);A群器物中的鼓腹鬲形制和其较为相似,且A群鼓腹鬲中领部有高有低,这与先商文化陶鬲早晚形制变化相对应(图一:1、2)。先商文化的深腹罐多侈口、卷沿、束颈、深弧腹、小平底;领部以上多素面,器身饰绳纹(图一:9)。A群深腹罐虽所占比重不大,但形制与之大体一样(图一:3)。先商文化陶盆与A群陶盆形制基本相同,侈口、卷沿、圆唇或尖圆唇,弧腹,平底(图一:4、10)。先商文化的圈足盘受后岗二期文化的影响而形成,多为敞口,折沿外翻,圆唇或尖圆唇,斜壁,平底,喇叭状圈足(图一:11)。A群中少量圈足盘与其大体相同 (图一:5)。先商文化的鼎多为罐形鼎,侈口、卷沿,腹部由早及晚逐渐变浅,晚期多折腹,平底,足跟由底部上移至下腹部,侧三角形足(图一:12)。从形制来看,A群中的三足鼎与先商文化晚期的陶鼎形制较为相近 (图一:6)。

B群:折沿豆、折肩罐、圆腹罐、单耳罐、陶鬶、爵、角等器物,共75件。

折沿豆:21件。均为泥质陶。敞口、折沿外翻、尖圆唇或圆唇,浅盘,细柄,喇叭状圈足。柄部多饰有凹弦纹。

圆腹罐:21件。均为夹砂陶。侈口,口部较大,卷沿、圆唇,深鼓腹,平底。器身饰绳纹,部分口部饰有花边装饰,少量口部有指捺窝纹。

折肩罐:15件。均为泥质陶。侈口、卷沿、圆唇或方唇,矮领,折肩,弧收腹,平底或底部微凹。器身饰绳纹,少量兼饰卷云纹和线纹。

单耳罐:13件。均为夹砂陶。侈口、卷沿、圆唇或尖圆唇,束颈,鼓腹,平底;口部与上腹部之间有一竖向扁状桥形耳。器身饰绳纹。

陶鬶:3件。均为夹砂陶。敞口、圆唇或尖圆唇、斜流,束腰,袋足瘦削,实足根细高;腰部有一竖向扁状桥形耳。器身饰数周凹弦纹,袋足饰细绳纹。

爵:1件。泥质灰陶,足尖褐色。椭圆形口,长流,短尾,高束腰,圜底,锥状足;腰部有一竖向扁状桥形耳。器耳两侧压印花边。

角:1件。器身为泥质灰陶,耳部为夹砂灰陶。椭圆形口、长流、短尾,高束腰,圜底,锥状足;腰部一侧有一管状长斜流,另一侧有一扁状桥形耳。器耳两侧压印花边。

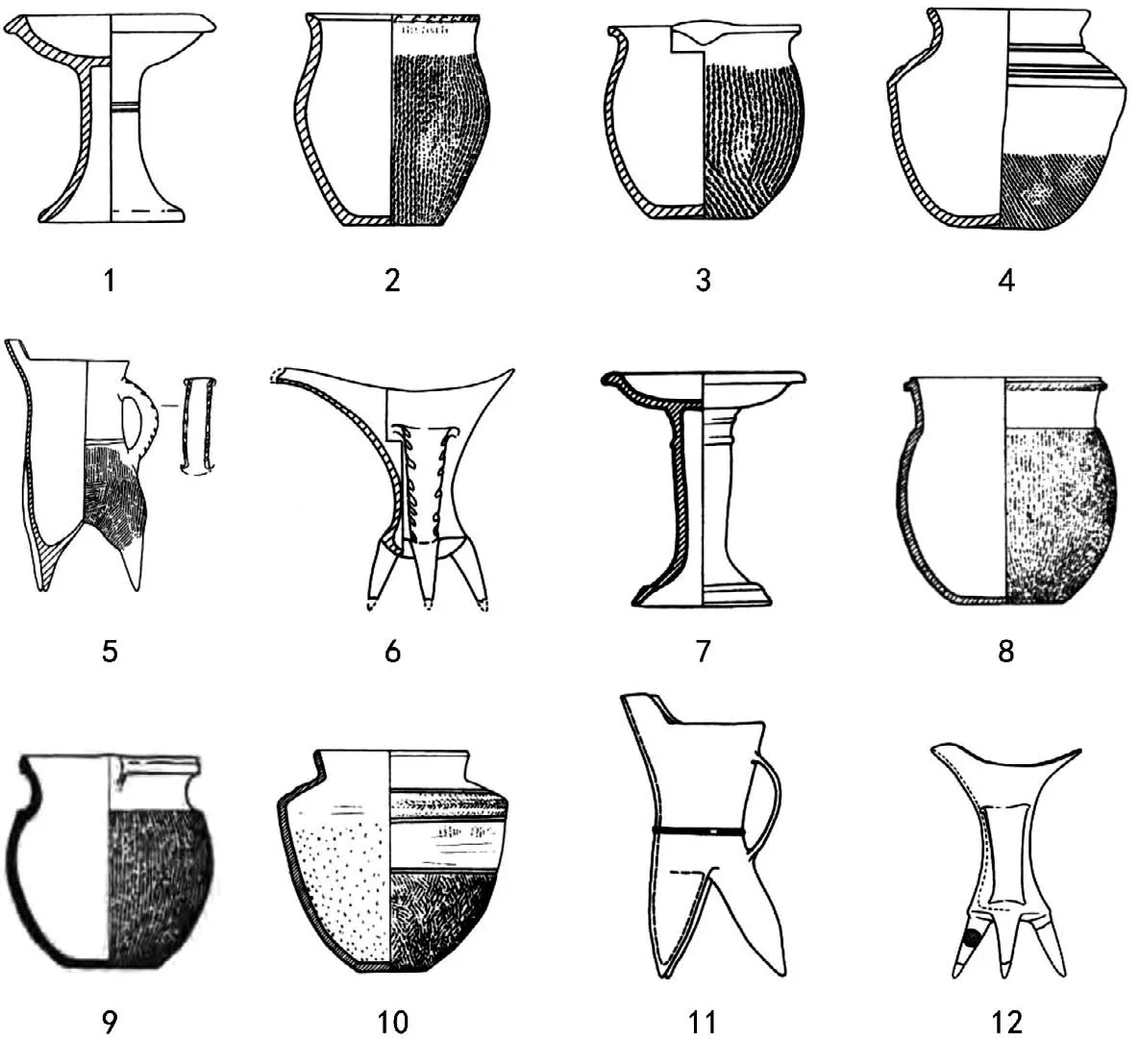

图二 B群器物与二里头文化同类器物比较

B群器物从陶系和形制来看受到同时期二里头文化的影响,应是二里头文化因素。二里头文化陶器陶色以灰陶为主,还有一定数量的褐陶;器表多饰有纹饰,素面磨光陶也占相当大的比例;纹饰有篮纹、绳纹、方格纹、花边装饰等;典型器物有深腹罐、圆腹罐、鼎、盆、刻槽盆、大口尊、折沿豆等[4]。二里头文化的豆分浅盘和深盘两种,其中浅盘豆与B群中的折沿豆形制大体相似,同样为敞口、折沿外翻、浅盘,细柄,喇叭状圈足(图二:1、7)。 圆腹罐作为典型器物之一,在二里头文化中有着清晰的发展演变规律;其口部较大,腹部由微鼓较深到圆鼓较浅,颈部从高到矮;部分口沿有指捺窝纹,早期口部常饰有花边装饰,中晚期口部多素面(图二:8、9)。B群中的圆腹罐形制与二里头文化同类器物基本相同,且形制的变化也符合二里头文化圆腹罐的演变规律(图二:2、3)。B群折肩罐与二里头文化早期的大口尊较为相近,大口尊早期口径虽较大,但略小于肩径,短颈,折肩,弧收腹(图二:4、10)。B群中的单耳罐与二里头文化东下冯类型中的单把罐形制相似,只是命名有所差异,二者均是口部与上腹之间有一竖向桥形耳。此外,B群中少量的鬶、爵、角也与二里头文化同类器物形制相近(图二:5、6、11、12)。

C群:浅盘豆、甗共42件。

浅盘豆:41件。均为泥质陶。敞口、浅盘、圆唇,浅盘,盘心微凹,细柄,喇叭状圈足。器表多饰数周凹弦纹,少量素面。

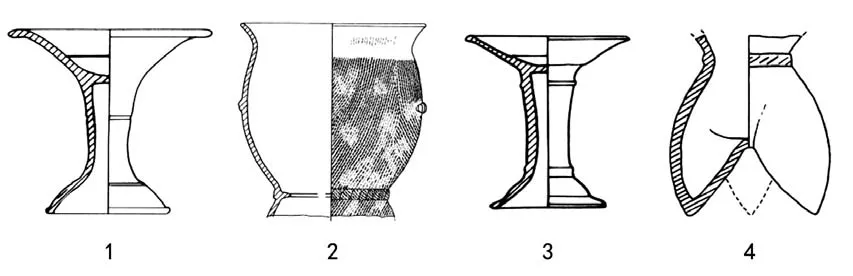

C群浅盘豆与岳石文化同类器物较为相近,二者均为敞口、浅盘,盘心微凹,细柄,喇叭状圈足;器身饰数周凹弦纹,盘内多有一道凸棱(图三:1、3)。除来自岳石文化的典型因素外,先商文化中,还有部分器物是两种文化风格融合而形成(图三:2、4)。此外,夹砂褐陶作为岳石文化陶系的典型特征[5],在鹤壁刘庄先商遗存中占有一定的比例,据统计出土器物中共有29件器物的陶质是夹砂褐陶或夹砂褐胎陶。

图三 C群器物与岳石文化同类器物比较

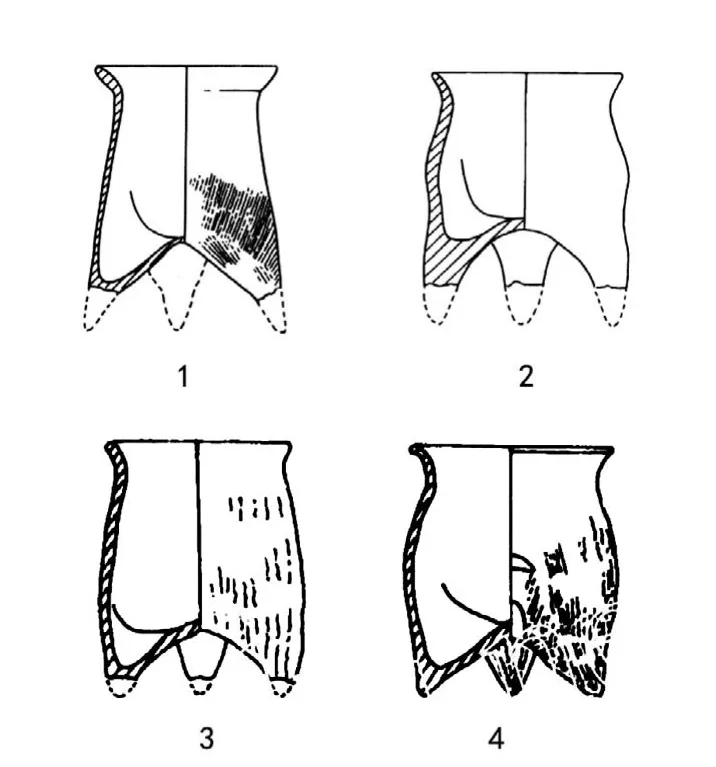

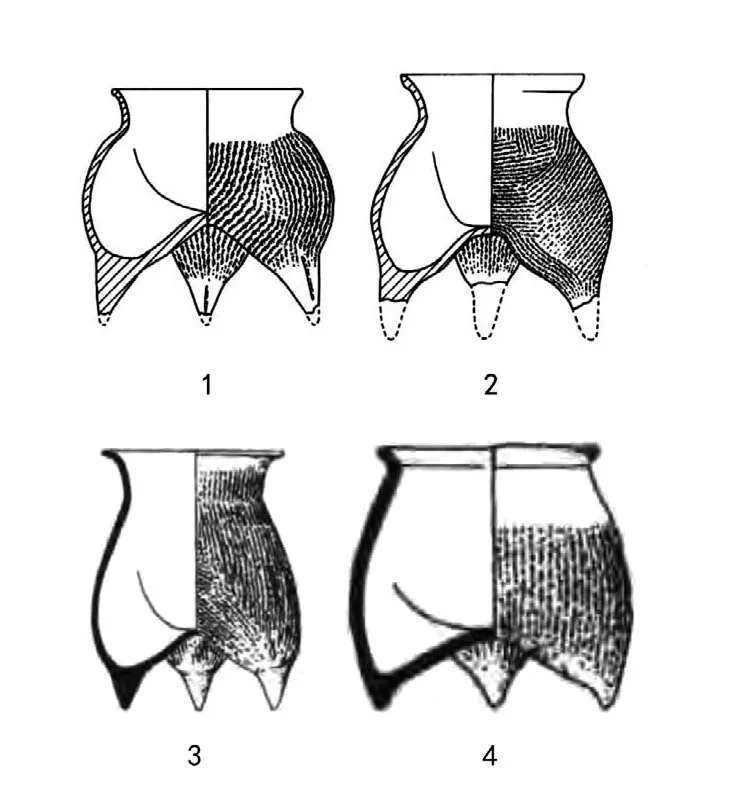

D群:筒腹鬲,7件。均为夹砂陶。侈口、卷沿、圆唇,束颈,筒腹微鼓,袋足瘦削。器身多饰绳纹,少量素面。该型陶鬲与夏家店下层文化中典型的筒腹鬲有相似之处,或可说是受其影响。 (图四:1~4)[6]

E群:乳袋足鬲,2件。E群乳袋足鬲同晋中地区的光社文化同类器物形制较为相近,两者均是侈口,领部较高,腹部下垂,袋足肥硕(图五:1~4)。同时刘庄先商遗存中还有少量的高领鬲,应是受到光社文化影响所致[7]。

图四 D群器物与夏家店下层文化同类器物比较

图五 E群器物与光社文化同类器物比较

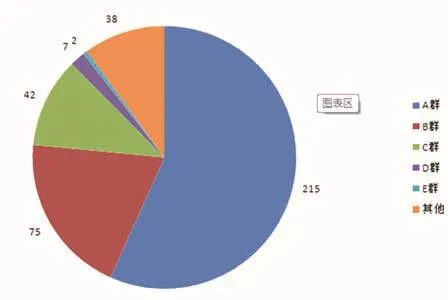

将各群器物数量进行统计,A群器物共215件,占出土器物总数的57%;B群器物共75件,占出土器物总数的19%;C群器物共42件,占出土器物总数的11%;D群器物共7件,占出土器物总数的2%;E群器物共两件,占出土器物总数的0.5%;其余未分群器物38件,占出土器物总数的10.5%。(表二)

表二 鹤壁刘庄先商墓地出土陶器统计表

从上表不难看出鹤壁刘庄先商墓地出土器物以 A群器物为主,B、C群次之,D、E群较少。因此,刘庄先商墓地的主体文化因素应是A群所代表的先商文化,并与二里头文化和岳石文化有着较为密切的交流,同时还受晋中地区的光社文化以及北方地区夏家店下层文化的影响。

此外,通过分析可以发现A群包含有漳河型和辉卫型两种类型的先商文化遗存,这与其分布区域处于二者分布区域交接地带有关。先商文化漳河型相比较辉卫型而言,二者虽均以灰陶为主,但是漳河型褐陶较多,辉卫型黑陶多于褐陶。器物组合方面,卷沿鼓腹鬲、深腹罐、鼓腹盆等是二者所共有的器物,而漳河型特有的折腹罐型鼎,圈足盘不见辉卫型文化;捏口罐、花边口沿罐是辉卫型文化所独有的器物[8]。据此,A群器物以灰陶为主,褐陶次之。器型方面除共有因素卷沿鬲、深腹罐之外,还有漳河型常见的折腹罐形鼎、圈足盘,而捏口罐、花边口沿罐比较少见。因此鹤壁刘庄先商文化遗存主体因素应是漳河型。

除了在陶器方面表现出文化因素的多样性之外,在葬俗等方面,鹤壁刘庄先商遗存同样受到外来文化因素的影响,墓地发现有葬具的墓葬共27座,仅占墓葬总数的7.98%,其中石棺葬及其简化形式11座。据现有资料来看,石棺葬在中原地区较为少见,北方地区分布于老哈河及大小凌河流域的夏家店下层文化和山西省光社文化[9]。因此,鹤壁刘庄发现的石棺葬和简易石棺葬俗可能是受北方地区同时期考古学文化的影响。

三、余论

鹤壁刘庄先商墓地的发现与发掘,同以往的研究发现一起,为研究该地区先商文化乃至豫西北地区的先商文化的分期以及与周邻文化的交流提供了更多的材料。从纵向上来看,关于先商文化的来源问题,虽然学术界具体的结论略有差异,但大都认为后岗二期文化和晋中地区龙山文化是其主要来源,同时还吸收了二里头文化、岳石文化等因素[10]。而作为以先商文化因素为主体的遗存,刘庄先商墓葬出土的典型先商器物有鼓腹鬲、深腹罐、圈足盘、深腹盆、浅腹盆等,通过对A群器物进行分析,能对研究先商文化的渊源等问题提供一定的参考依据。

一般认为先商文化典型器物中的深腹罐、卷沿有腰甗、卷沿深腹盆、绳纹浅腹盆、圈足盘等是受后岗二期文化的影响。这组文化因素在先商文化中占据主要地位,且后岗二期文化与先商文化分布区域大致相同,年代上有早晚关系。从文化面貌来看,二者均以灰陶为主;纹饰常见有绳纹、附加堆纹等;后岗二期鬲较少见,同时先商文化中同样陶甗是主要炊器之一,深腹罐也较为常见,并且从早到晚有着完整的发展序列。因此,种种现象表明先商文化与后岗二期文化有着明显的继承关系,此类文化因素是先商文化的主要来源。

陶鬲在中原地区龙山时期的考古学文化中较为少见,目前学术界主要观点认为先商文化中的鼓腹鬲多是受晋中地区考古学文化的影响。虽然陶鬲是先商文化的典型器物,而且陶鬲作为先商文化的典型器物,是与以罐为主体的夏文化区分的主要特征之一,但由于在先商文化早期陶鬲并未大量使用,到中后期才大量使用并形成先商文化自身的风格。因此只能将其视为受外来因素影响而形成的主要文化因素之一。

除了上述两个主要来源外,先商文化还受到当时正盛的夏文化的影响,先商文化中出现的中口罐、圆腹罐、花边口沿罐、折沿豆、爵等多是受其影响,如在刘庄遗址中出土有典型的二里头文化风格的花边口沿罐、折肩罐、捏口罐、折沿豆等。

综上所述,先商文化主要来源于后岗二期和晋中地区龙山文化,是二者相互碰撞、融合的结果,并吸收了周邻地区如二里头文化等文化的因素。后岗二期作为其主要源头,与先商文化有着传承关系,先商文化中典型的器物鼓腹鬲来源于晋中地区龙山文化,并且在后期逐渐形成自身独特的风格。

从横向上来看,通过上文中的分析可以发现刘庄先商墓地遗存中外来文化因素不仅种类较多,同时还占据较大的比例,其中以二里头文化和岳石文化为主。这一地区其他先商文化遗址,如淇县宋窑[11]、修武李固[12]、新乡潞王坟[13]等也同样存在这种情况;从地域分布上来看,先商文化东邻岳石文化,西部和南部则与二里头文化相接,在夏末商初这一时期,先商文化、岳石文化和二里头文化作为黄河中下游地区主要的三支考古学文化,他们之间相互影响,文化交流较为频繁。

二里头文化因素的注入极大地丰富了先商文化的内涵,推动了先商文化的进一步发展。关于岳石文化与先商文化的交流,就现有资料来看,先商文化中包含的岳石文化因素大多都见于其晚期阶段,尤以南关外类型最为常见。而岳石文化四期偏早阶段同样也存在着大量来自于先商文化的因素,这从侧面反映出先商文化与岳石文化随着时间的推移,交流不断增多,关系更为紧密。

[1]赵新平:《鹤壁刘庄下七垣文化墓地的葬俗葬制》,《华夏考古》2010年第3期;魏东、张林虎、赵新平:《鹤壁刘庄遗址下七垣文化墓地出土人骨标本鉴定报告》,《华夏考古》2009年第2期。

[2]河南省文物局:《鹤壁刘庄——下七垣文化墓地发掘报告》,科学出版社,2012年。

[3]靳松安:《河洛与海岱地区考古学文化的交流与融合》,科学出版社,2005年;中国社会科学院考古研究所:《中国考古学·夏商卷》,中国社会科学出版社,2003年。

[4]中国社会科学院考古研究所:《中国考古学·夏商卷》,中国社会科学出版社,2003年。

[5]靳松安:《河洛与海岱地区考古学文化的交流与融合》,科学出版社,2005年。

[6]张翠莲:《先商文化、岳石文化与夏家店下层文化关系考辨》,《文物季刊》1997年第2期。

[7]张立东:《论辉卫型文化》,《考古学集刊》,地质出版社,1996年;许伟、杨建华:《山西太谷白燕遗址第一地点发掘简报》,《文物》1989年第3期。

[8]张立东:《论辉卫型文化》,《考古学集刊》,地质出版社,1996年。

[9]杨荣昌:《辽东地区青铜时代石棺墓葬及相关问题研究》,《北方文物》2007年第1期;高礼双:《太原市南郊许坦村发现石棺墓葬群》,《考古》1962年第9期。

[10]邹衡:《试论夏文化》,《夏商周考古学论文集》,文物出版社,1980年;李伯谦:《先商文化探索》,《庆祝苏秉琦考古五十五年论文集》,文物出版社,1989年;王立新、朱永刚:《下七垣文化探源》,《华夏考古》1995年第 4期;韩建业:《先商文化探源》,《中原文物》1998年第2期。

[11]北京大学考古系商周组:《河南淇县宋窑遗址发掘报告》,《考古学集刊》,地质出版社,1996年。

[12]北京大学考古系商周组等:《晋豫鄂三省考古调查简报》,《文物》1982 年第 7 期。

[13]河南省文物局文物工作队:《河南新乡潞王坟商代遗址发掘报告》,《考古学报》1960年第1期。

(作者单位 郑州大学历史学院)

[责任编辑 赵建春]