美国社区学院治理结构的演变与启示

2017-11-15买琳燕

摘 要:推进高职院校治理体系和治理能力现代化是当前院校改革的着力点。基于对美国社区学院治理结构的形成与发展过程的梳理,发现由于功能转变带来的治理结构及利益主体间的关系变迁既是外部环境变化的客观呈现,更是学院内各利益相关主体运用权力及相互博弈后所呈现出的动态平衡格局。其治理结构要素包括决策系统、执行系统和监督系统三部分,呈现出治理主体的多元化、主体利益的均衡化和治理方式的扁平化的特征,因此在“治理主体是谁”和“治理主体间是什么关系”的问题上均能为我国高职院校治理结构改革提供借鉴和启示。

关键词:社区学院;治理结构;院校治理

作者简介:买琳燕(1978-),女,河南焦作人,广州番禺职业技术学院高等职业教育研究所副研究员,博士,研究方向为国际与比较职业教育。

基金项目:2016年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“高职院校治理结构研究”(编号:16YJA880002),主持人:查吉德;2015年度教育部人文社会科学研究规划青年基金项目“我国高职教育国际化发展路径研究”(编号:15YJC880052),主持人:買琳燕;2016年番禺职业技术学院“青山湖青年学者”项目“高职教育国际化发展政策研究”(编号:2016Q002),主持人:买琳燕。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2017)25-0079-06

推进高职院校治理体系和治理能力现代化是当前院校改革的着力点。美国社区学院在院校治理尤其是内部治理方面有其独特且可借鉴之处。基于此,本文梳理了美国社区学院治理结构的形成与发展过程,力求探究其背后的权力结构和治理逻辑,以期为我国高职院校治理体系与治理能力现代化提供些许参考和借鉴。

一、美国社区学院的治理框架

从外部的治理体制来看,美国社区学院分为大学管理的社区学院与州管理的社区学院。前者在组织结构上将社区学院纳入大学体系,社区学院在行政上由大学副校长或其他行政人员对其进行直接领导,因此社区学院校长对大学的领导层而不是董事会负责[1];后者实行的是通常意义上的董事会领导下的校长负责制,本文所针对的正是这类社区学院。

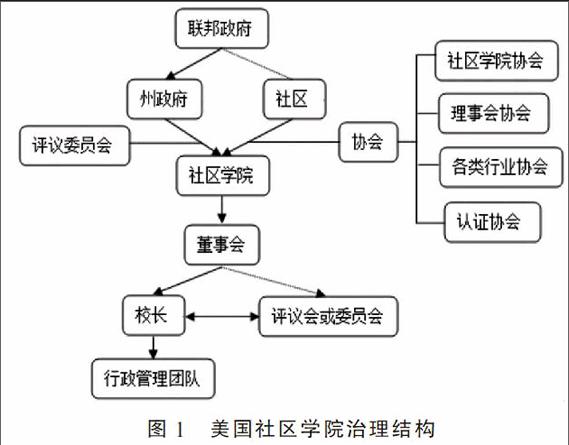

美国社区学院的治理结构分为外部治理结构和内部治理结构。外部治理主要是指美国联邦政府、州政府和社区之间的分立与制衡态势及关系。联邦政府通过立法的形式为社区学院提供引导与帮助,参与社区学院的治理;州政府主要是通过州教育委员会的组织机构即评议委员会(Board of Regent)实现对社区学院的直接管理。因此,联邦政府对社区学院没有直接的管辖权,州政府则拥有绝对的管辖权。此外,还有一些社会组织也是社区学院外部治理结构中的一部分,如社区学院协会(Association of Community College)主要是对社区学院进行理论研究、专业资料收集和发布等;理事会协会(Governing Board of University and College)负责提供大学或学院理事会的发展政策、评价标准及相关培训工作;行业协会、认证协会则承担具体的咨询及评估、监督任务等。社区学院的内部治理则主要是对内部利益相关者的权力与关系进行规划、协调、制衡、管理的一种制度安排,主要是董事会、校长与各委员会机构间的权力分立与制衡态势及关系。董事会具有统筹、协调权,校长具有行政事务权,各委员会机构则具有对事务的意见建议权(美国社区学院治理结构框架如图1)。

二、美国社区学院治理结构的演变

(一)20世纪初的初级学院:遵从政府建立等级制管理制度

19世纪末,迫于高中毕业生数量的增长所带来的升学压力,在芝加哥大学校长哈珀(Harper)的建议下,一些弱小的学院降级为“初级学院”,主要功能是为全州学生提供从高中到大学的入学准备。1901年第一所社区学院乔利埃特初级学院(Joliet Junior College)创建,提供博雅人文课程,为学生进入大学做准备,事实上就是提供大学前两年的课程。从这个意义上讲,初级学院更是作为划分本科学习前两年与后两年的一种工具。由于适应和满足了地区社会的需求,初级学院发展迅速,到1940年,美国已经有456所初级学院,学生人数已达到149548人[2]。

治理结构上,初级学院遵从的是州立大学建立起来的等级制州立系统。之所以选择遵从,除了作为完全是地方创新计划的产物而无所可借鉴外,其本身规模、范围和资源的局限,也在客观上促成了初级学院不需要太复杂治理结构的事实,有的规模小的初级学院在内部结构上甚至只设立院长和教育主任两种岗位,不同的教育主任“独当一面”分别管理不同的教育。

这一时期初级学院的办学职能主要是为大学本科提供转学教育,办学经费主要由州政府提供资助。这样的办学职能决定了初级学院在四年制大学领导下的从属地位,办学经费的来源则决定了初级学院对政府的依赖和迎合,政府的行政权力对初级学院的主导作用十分突出,因此组织管理上呈现出“预期从属或依附”[3]的特征。初级学院被纳入州立大学建立起来的等级制州立系统,其治理结构单一,呈现出以行政权力且主要是以州政府占主导的行政管理模式,具有明显的科层管理和官僚管理体制特征,表现出明显的世俗化趋势。

(二)从初级学院到社区学院过渡:仿效大学建立董事会领导下的校长负责制

20世纪30、40年代,初级学院开始大量设置职业领域课程,具有了双重的教育功能:既为学生接受大学教育做准备,也为学生就业做准备。进入20世纪50年代,公立初级学院日益增多。1950年,公立初级学院新生入学人数168043人,1960年达到393553人,1960-1970年间,初级学院入学人数增长了5倍多,达到约210万人,1960年以后的十年间,平均每周都要开办一所新的公立初级学院[4]。在此期间,加州初级学院的增长速度尤为迅速,加州率先将“初级学院”改为“社区学院”,作为提供学士学位前两年课程的中转学校使命也随之悄然发生了改变。期间,由于《退役军人权利法案》(the Servicements Readjustment Act, 1944)的颁布实施,二战退伍军人入校人数大批量增加,迫于大学不能及时吸纳所有的申请者,初级学院开始重新扮演中转者的角色。与此同时,学生的骤增使得师资力量短缺,初级学院开始从社区的工商业或其他行业聘请教师,由此掀开了社区学院与企业合作的序幕。然而随着办学目标的多样和服务的广泛,初级学院的办学目标逐渐发生转变,1960年以后,初级学院转学学生占州立大学总入学人数的百分比已呈明显的下降趋势,大多数公立学院将转学角色与大范围的课程或项目结合起来,由此以社区为中心的“社区学院”逐渐取代“初级学院”。endprint

教育规模的扩大必然要求院校管理的科学化。20世纪中叶,受美国大学治理影响,社区学院开始建立评议会,教师在院校中的决策地位讨论被提上日程。20世纪60年代,美国民权运动、和平运动风起云涌,机会均等观念盛行。学院和大学内部的民主化要求空前高涨,掀起了要求进一步扩大民主参与权利的呼声,学生通过校园运动要求提高自身在院校的地位,教师则通过成立委员会等形式要求进一步巩固其在学校的决策权,学者米力特(Millett,J.D.)称此时段为“院校治理的革新时期”[5]。1967年,由美国大学和学院董事会协会(American of Governing Board of Universities and Colleges)、美国大学教授协会(American Association of University Professors)和美国教育理事会(American Council on Education)共同完成的《大学和学院治理声明》(Statement on Government of Colleges and Universities)发表,提出“共同治理”理念,指出让利益相关者参与院校事务决策,尤其是教师应参与院校管理。由于美国的教育制度和社区学院一直以来对大学治理的效仿,这时期社区学院也基本形成了由董事会、校长、评议会“分立”的“共同”治理结构。

从“初级学院”到“社区学院”,其“学院”性质进一步确立,功能由转学角色向职业教育角色过渡,虽然对四年制大学的依附性在逐渐减弱,但在管理体制和治理结构上仍效仿大学,学术权力在院校中作为一种独立的力量被确立,形成了基本的治理结构框架。

(三)社区学院的形成与发展:从共同治理到多中心协调合作治理结构的探索

进入20世纪70年代,美国由“精英教育”向“大众教育”转型,第三次科技革命更改变了产业结构和生产方式,这种变化直接加速了社区学院功能的调整;加上美国政府颁布《职业教育法》(the Vocation Education Act, 1963)并不断增加投入,社区学院从传统的高等教育学术等级中逐渐退出,开始重新定位。在此时期,社区学院完成了两个重要转型:办学定位上从学术型院校转为职业培训型院校,课程设置上则相应的从人文性课程转为职业性课程。由于办学定位的明确,社区学院更讲求实效,与企业联系更为紧密,更注重市场和社区的需求,特色更加凸显。

20世纪90年代,美国院校的共同治理进入一个新的历史时期。1998年,大学董事会协会发布《治理宣言》(Statement on Governance),对《大学和学院治理声明》的弊端进行改革:关于决策的责任分配更加细化,教师在其他非学术性事务中的决策权被弱化,利益相关者的范围被进一步扩大,社区领导、顾客、资金提供者等均被纳入。因此,除了办学定位上的要求,受《治理宣言》影响,企业在社区学院治理中的作用被进一步强化和突出,企业人员在社区学院中的行政管理系统和监督系统都占有了重要的位置,逐渐形成了包含企业、行政管理人员、专职教师、兼职教师、学生等多方利益主体参与的共同治理模式。

21世纪后,社区学院学生总人数达到400万人,占美国高校新生人数的一半多,从发展趋势看对社区学院的需求也将依然快速增长,院校治理也正逐步走向多中心治理的时代。由于理念和实践上的转变,如在财政来源上从依赖州政府到更依赖于州政府和各种慈善捐款,在生源上从集中在当地到开始招收大量的国际生,在职能上从转学教育、普通教育转变为更重视职业教育和培训教育等,社区学院的管理和制度运行也相应有了变化,最为核心的就是开始从利益相关者角度考虑院校治理,即除了在治理地位上给予相关利益者形式上的重视,更对治理结构提出了要求。社区学院与政府、社区尤其是企业建立起了新的联盟关系、合作伙伴关系甚至是合资关系,不仅教师与学生的参与力量逐渐凸显,政府与社区、投资者的决策权也更为明显。社区学院的功能定位促使其成员为了共同的利益而进行更为复杂的内外部合作,因此“通过共同治理保持相互制衡的传统概念将不得不被更为微妙的合作概念所取代”“各利益主体间的利益冲突更多表现为协调性或协作性博弈”。[6]

这一时期的社区学院在功能上更专注于社区服务,除转学、职业教育、技术服务功能外,又新增了继续教育功能,从单一的职能定位开始向更综合、更多元的方面拓展,治理结构上形成了行政权力、学术权力和市场权力相对较均衡的模式,多元性与协作性特征比较明显。

三、美国社区学院治理结构要素与特征

(一)治理结构要素

1.决策系统。董事会是社区学院最高的权力机构和决策机构。权力任命上,董事会由州政府任命或由社区选举产生,享有最高的行政权,但一般不设办公室,不拿工资,不与学校有经济利益关系。组成上,由校外多方主体构成,成员身份广泛,有商界人士、律师、医生、教师等,多是从本社区竞选产生,数量通常为5-10人左右,代表不同的利益群体,任期5-6年;另外也设有学生董事,通常任期1年。形式上,通过定期或临时性的董事会会议来决议重要事项。职责上,对外主要是处理与政府、社区、企业、校友间的联系,并负责向外寻求经费支持;对内则主要是对诸如人事任免、学校发展规划、经费筹措与拨付、绩效评价等重大或全局性事项拥有决策权。此外,企业在社区学院也占据主导地位,不仅有话语权,且有决策权,全程参与相关管理活动。

2.执行系统。校长在学院内部拥有最高的行政权。董事会可面向全美甚至全球招聘遴选校长,因此校长受董事会领导,对董事会负责,是在董事会赋予的权力下依法在聘任副校长、组建管理团队、争取校外支持、服务社区等方面自主经营管理院校,管理事务在形式上主要通过校长会议来决议。随着学生人数的增多,校级管理机构也在不断扩大,有些院校还成立了许多办公机构来处理各方面的复杂事务及执行联邦和州的各种规定。如德克萨斯州的休斯顿社区学院(Houston Community College)拥有23个校区、6个学院、7万多名学生,校长及其执行团隊创建了所谓“纵向垂直、横向无界”的管理模式,对各学院实行市场化拨款机制,按社会效益最大化原则配置资源进行管理运作[7]。endprint

3.监督系统。社区学院的权力运行公开透明,董事会议事开放进行,允许任何人旁听;从校长到普通员工,职责、权利、义务均有明文规定;各委员会既是教职员工和管理层之间的桥梁纽带,也是教职员工参与院校治理的平台,职责是就相关事务提出意见和建议,监督作用明显;对于教学质量的监控,除了内部由行业、企业、科技、教育等人士组成的委员会的监督,他方认证评价制度也在客观上起到了制衡的监控作用。因此整体上,社区学院形成了政府依法管理、院校依法自主办学、社会各界依法广泛参与和监督的治理格局。

(二)治理结构特征

作为美国高等教育的重要组成部分,社区学院的治理结构也具有通常意义上的权力分立与制衡特征;除此之外,随着美国高等教育社会功能的演变,社区学院治理结构的发展也呈现出了一定的规律性,主要表现为治理主体的多元化、主体利益的均衡化和治理方式的扁平化。

1.治理主体的多元化。“现代高等教育治理,从整体意义上讲是一种多源流的治理框架,即高等教育政治(政府)源流、市场(社会)源流、学术源流等治理主体多元化或多中心的治理模式”[8]。显然,社区学院由于其办学定位和功能作用,是一种由多元主体构成的相对比较平衡的市场(社会)化源流的治理框架。在外部,联邦政府、州政府为社区学院构筑了一个虽多元却相对自主自治的环境;在内部,多主体共建、共管,决策的互动性、参与性、民主性及科学性充分展现。

2.主体利益的均衡化。由于治理主体的多元,利益诉求各不相同,必然会对权力和制衡机制间的平衡提出更高的要求。利益均衡正是处理各方冲突和矛盾的价值基础。除了美国职业教育法律的调整,社区学院内部形成的决策、执行和监督相互制约的治理结构以及严格的规章制度监管也为其提供了实践依托,对利益的先后顺序、上下位关系予以安排,使相关各方利益在共存和相容的基础上达到合理的优化状态。各主体利益在这种制衡结构下得到充分保护和均衡,院校活力得以激发,运行效率自然大为提高。

3.治理方式的扁平化。虽然从组织结构形式来看,社区学院无论是共同治理现状还是协调治理趋势,均是一种分权化的治理模式,但从治理路径的本质来看,则依然是州政府或行业企业等外部力量主导的垂直性管理。从纵向的权力任命角度看,董事会由州政府任命,校长由董事会任命,委员会由董事会下设,遵循的仍旧是自上而下的垂直性等级管理,上下级关系十分明显。所不同的,它是一种更扁平化也更科学的组织模式。如安妮阿伦德尔社区学院(Anne Arundel Community College)的学生工作主要由学生事务管理中心承担,这一机构受主管学生工作的副校长领导,而具体的学生事务管理机构则分配在教学单位层面,且在内部保持相对的独立性,责任明确,功能高度分化,因此整个学生管理体系呈线状却扁平化的模式运行[9]。

四、借鉴与启示

通过回顾和梳理社区学院从19世纪末到21世纪治理结构形成发展的历史,可以清晰地看到社区学院由于功能转变带来的治理结构及利益主体间的关系变迁,它既是外部环境变化的客观呈现,更是学院内各利益相关主体运用权力及相互博弈后所呈现出的动态平衡格局,是一个在政府、社区、市场、学术甚至大学等多种力量间相互制衡、让步及协调中逐步形成的历史过程,其当下所呈现出的结构上的稳定性,既源于其自身定位的明晰,更是多种力量交互博弈的结果。治理结构解决的是“治理主体是谁”和“治理主体间是什么关系”两大问题。总体而言,对照我国高职院校的治理现状,构建现代治理体系及科层制为主的治理方式等一些方向性问题与美国相差不大,而在具体的操作环节如多元的治理主体如何从形式到实质的内容和功能转化,选择科层制的治理方式如何从过度垂直到扁平化变革以激活院校活力,则是我国高职院校治理需要花力气面对和解决的问题。

(一)在“治理主体是谁”的问题上,治理结构随着职能的转变而变化,因此组织主体变革要与院校功能定位相适应

从“初级学院”到“社区学院”,从转学教育到职业教育、培训教育、继续教育,再到各种功能比例的调适,从对四年制本科大学的学术依赖、地区政府的经费依附到自主办学定位的明晰、经费筹措渠道的多元,从效仿美国大学董事会领导下的校长负责制,到建立了包含多元主体在内的具有特色化的协作治理体系,美国社区学院的办学目标、办学定位、组织结构在遵循自身组织逻辑的基础上,与外部环境形成了相一致的稳定发展态势。由此可以发现,社区学院治理结构的选择是基于对自我定位和功能划分认识的价值认同基础上的,即一旦功能发生变化,其治理结构也随之发生迁移。

现代产业发展的不同阶段直接影响着高职教育的功能定位和治理结构发展。按照伯顿·克拉克对高等教育的治理观点,高等教育系统的协调模式有三种:国家协调、学术协调和市场协调[10],美国社区学院和我国高职院校均应属于典型的市场协调模式。在《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中,无论是“建立学校、行业、企业、社区等共同参与的学校理事会或董事会,制定校长任职资格标准,完善体现职业院校办学和管理特点的绩效考核内部分配机制”,还是“鼓励多元主体组建职业教育集团,开展多元投资主体依法共建职业教育集团的改革试点”均在倡导现代治理方式,以使院校的办学、服务能力更符合和适应市场的需求,但整体而言我国高职院校的治理现状与此还有出入,或者说还未进入实质层面。因此,高职院校应在对自身功能定位认同的基础上,接受并主动选择政府尤其是行业企业介入的治理结构,搭建与外部力量如区域政府、行业企业的交流渠道,形成包括地方政府、社区、行业企业、社会组织、师生代表等组成的治理主体,并在内部建立与多元主体相一致的动态运行机制。当前,我国的社会大环境正从“以行政级别为标准的等级秩序向以市场竞争为特征的多元秩序转变,从共同体秩序向社会秩序转变,从单向的静态秩序向相互的动态秩序转变”[11],其深刻的影响正在于高职教育對市场的反应敏感度及行动转变上,而这种敏感及转变正来源于高职院校是否建立了与外部市场环境相一致的治理主体及运行机制。endprint

(二)在“治理主体间是什么关系”的问题上,利益相关者的关系随着所营造的环境转变而变化,因此扁平化的组织结构应和刚性的规章制度相结合

社区学院的职能随着社会历史环境尤其是社会经济发展的变迁而变化,学院内各权力间的关系也随之发生变化,有着不同的配置关系。社区学院从最初对州立大学科层管理体制的依附,到效仿大学初建均衡的共同治理结构,再到建立符合自身的多主体协调治理模式,治理结构不断调整。但所有的活动均是在法律规章和政策监管下开展。法规和政策来源既有联邦政府、州政府颁布的法律,也有学院出台的政策和规章、各委员会颁布的规章等。各项活动均要遵守基本的规章,并受到严格的法律法规约束和监管。这种将所有活动限制在严格的法律法规和规章制度约束下的机制,既是对社区学院事务活动的规范,也是对利益相关者基本权利的保护。

根据MBA智库百科的解释,利益平衡原则是“通过法律的权威协调各方面的冲突因素,使相关各方的利益在共存和相容的基礎上达到合理的优化状态”。社区学院在处理治理主体间关系的问题上,即是通过法律、规章等对利益相关者的自主性和制约性予以明确,以使其达到较合理的配置状态,这样既能降低信息在上下传递中的失真,也给予了实践管理者更多的自主权。对我国高职院校来说,其一,一些院校由于定位模糊,在形式上长期追求的是分权化的治理路径,在内容上又倾向于色彩浓厚的行政化、上传下达、条块分割的治理方式,其结果是治理错位,组织形式僵化,在很大程度上制约了发展;其二,普遍存在着各权力主体职权不清、边界不明、运行无序、制约不足、监督不够等问题,主要就是由于对行政权力、政治权利等关注度较高,对纵向权力配置关注不够;其三,很多院校对制度管理的观念停留在纸上,尚不谈缺少太多的管理细节制定,单对已有的管理制度,也仅是“有”,对于“有了之后怎么样”则少有跟踪和监督,客观上形成了权力过度集中但却缺失权力约束的现状。因此,我国高职院校一是应趋向于构建扁平化的组织结构,减少层级,增强组织间相互的交流沟通,确立整体观念和系统思维;二是应完善制度,确立刚性、细致的规章制度,厘清各自的职责定位、权限边界,保障院校各项事务活动的规范,这既是对人员行为的约束,也是对个人权益的保护,有利于治理主体间在实质意义上形成和谐关系。

参考文献:

[1]Arthur M. Cohen, Florence B. Brawer. The American Community College[M]. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2008:126.

[2]Brint and Karabel, “Organizing a National Educational Movement,1900-1945”[M].in Diverted Dream,pp.23-66.

[3](美)沃尔特·W·鲍威尔,保罗·J·迪马济奥.组织分析的制度主义[M].姚伟,译.上海人民出版社,2008:369.

[4](美)约翰·塞林.美国高等教育史(第二版)[M].孙益,林伟,刘冬青,译.北京大学出版社,2014:277.

[5]Millett, J.D. New Structures of Campus Power[M].San Francisco: Jossey-Bass,1978:6.

[6]彭国华,雷涯邻.美国大学共同治理规则研究述评[J].高教探索,2011(1):64-68.

[7]刘丛.美国社区大学多元治理结构的运行与启示[J].中国高等教育,2011(2):61-62.

[8]张宏宝.高等教育分层治理:类型与模式[J].教育发展研究,2015(21):26-30.

[9]金炳雄.美国社区学院对我国高职院校学生事务管理的启示[J].中国高教研究,2015(9):94-97.

[10](美)伯顿·克拉克.高等教育新论——多学科的研究[M].王承绪,等译.杭州:浙江教育出版社,2002:131.

[11]赵宏强.高等教育转型的困惑与秩序重构[J].河北师范大学学报(教育科学版),2011(10):74-75.

责任编辑 韩云鹏endprint