财政分权、制度质量与城市蔓延

——来自长江经济带的例证

2017-10-12左静娴

李 强,左静娴

(安徽财经大学城市与县域经济研究中心,安徽 蚌埠 233030)

财政分权、制度质量与城市蔓延

——来自长江经济带的例证

李 强,左静娴

(安徽财经大学城市与县域经济研究中心,安徽 蚌埠 233030)

文章基于长江经济带2001—2013年104个城市面板数据,在控制城镇化、工业发展、服务业发展等因素影响的基础上,实证研究了财政分权和制度质量对中国城市蔓延的影响,研究发现:①制度质量是促进城市蔓延的重要因素,制度质量更优越的地区在吸引外资、集聚人口上的优势导致了城市规模的扩张速度明显快于城市人口的扩张速度;②财政分权抑制了城市的快速蔓延,意味着财政分权对人口城镇化的影响效应大于土地城镇化,即财政分权对人口的集聚效应大于其对土地的扩张效应;③城镇化、工业发展和服务发展推动了城市的快速蔓延。在此基础上,提出控制城市的快速扩张是未来一段时间城镇化和经济发展进程中需要关注的重要问题。

城市蔓延;财政分权;制度质量;城镇化

Abstract:Based on the 104 cities of the Yangtze River Economic Belt with 2001—2013 panel data and the influence of urbanization,industrial development,service industry development and other factors,the influence of fiscal decentralization and institutional quality on urban sprawl in China is studied.The major findings of the study are summarized as follows.Firstly,the institutional quality is an important factor to promote the spread of China’s cities.Superior system environment has more advantages in attracting foreign investment and agglomeration of population,which leads to the expansion of urban size faster than the speed of urban population expansion.Secondly,Fiscal decentralization curbs the rapid spread of the city,meaning that fiscal decentralization effect is greater than the land in the urbanization of population urbanization,namely the fiscal decentralization of population agglomeration effect is greater than its expansion effect on land.Thirdly,urbanization,industrial development and service development are the driving forces for the rapid spread of cities in China.On the basis of this,the paper puts forward to control the rapid expansion of the city is an important realistic problem that needs to be paid attention to in the process of urbanization and economic development of China in the future.

Keywords:Urban sprawl;Fiscal decentralization;Institutional quality;Urbanization

1 引言

中国正处在从乡村社会向城市社会转型的关键时期,城市规模不断扩大,城镇化率不断提高,城镇体系不断完善。1978年以来,中国城镇化进程快速推进,城镇化率从1978年的17.92%增加到2014年的54.77%,年均增长3.15%,但土地城镇化快于人口城镇化是中国城镇化进程中的又一显著特征。土地城镇化快于人口城镇化的重要表现是城市空间快速且低密度的扩张(城市蔓延),城市蔓延业已成为中国当前城镇化进程中值得关注的现象,也是困扰中国城市可持续发展的重大现实问题,如何破解城市蔓延困境业已成为学界研究的热点问题。习近平总书记在2015年在中央财经领导小组第十一次会议指出,要认识、尊重、顺应城市发展规律,加快提高户籍人口城镇化率,引导调控城市规模,优化城市空间布局,因此,快速城镇化背景下探讨中国城市蔓延的成因及其治理对策具有重要的理论与现实意义。有鉴于此,本文从改革开放以来中国城镇化发展实践出发,从财政分权和制度环境维度探讨了中国城市蔓延的成因,深入分析财政分权和制度质量影响城市蔓延内在机制的基础上,基于长江经济带城市面板数据实证考察财政分权和制度质量的城市蔓延效应,并提出相应的政策建议。

2 文献回顾

中国城镇化进程中存在土地城镇化快于人口城镇化、常住人口城镇化快于户籍人口城镇化等问题,其中,城市空间快速且低密度的扩张是城市蔓延的典型特征,城市蔓延也是城镇化进程中值得关注的现象和问题,探究中国城市蔓延的特征及其成因也是国内外学者研究的重要课题。综合而言,现有文献对城市蔓延的研究主要从以下几个方面展开。

城市蔓延测度是城市蔓延研究的基础,也是近年来国内外文献研究的一个热点问题。城市人口或就业的平均密度是衡量城市蔓延的常用方法,早期的实证研究文献主要采用单指标方法对城市蔓延进行测度[1-2],刘洪银等[3]学者采用市辖区建成区面积的增长率与市区人口增长率的比值表示城市蔓延,该方法也是目前城市蔓延研究中应用较为广泛的方法之一,但单指标方法的局限性在于只能从一个侧面反映城市的蔓延情况,因此,近年来国外学者的经验研究更多采取综合指标方法来测度城市蔓延,如Galster等人[4]通过居住密度、城市建设用地集中度等8项指标来衡量城市蔓延,Hasse等人[5]通过人口密度等5项指标来衡量城市蔓延。无论单指标还是综合指标方法衡量城市蔓延,都无法体现城市内部人口的空间分布情况,也无法衡量城市人口或城市面积出现负增长的城市。为了克服城市人口或就业平均密度指标衡量城市蔓延的不足,Fallah等[6]构建了新的城市蔓延指数,即SPRAWLit=β0+β1INSit+β2FDit+β2CONTRALit+εit,其中L%为城市人口密度低于全国平均人口密度的街区人口占城市人口的比重,H%为城市高于全国平均人口密度的街区人口占比,该指数在城市蔓延测度研究中应用广泛。鉴于国内城市内部细分尺度人口数据的缺失,国内学者秦蒙等[7]利用城市夜间灯光数据来测算城市蔓延,用城市内部灯光亮度低于(或高于)全国平均水平的栅格面积占比来反映城市低(或高)密度空间比重。综上,无论是单指标还是综合指标评价方法,城市人口或经济密度是当前城市蔓延测度中的常用指数。

与本文直接相关的另一支文献是城市蔓延的成因研究。城市的低密度开发以及城市空间大规模无序向外扩张是城市蔓延的主要表现,探寻城市蔓延背后的原因是国内外学者研究的重点问题。国内外学者从不同角度探讨了城市蔓延的内在机理,其中,城乡二元结构是导致城市蔓延的原因之一。城市空间扩展的社会价值、拥挤的社会成本等市场失灵因素促进了城市蔓延[8]。国内学者陈建华[9]的研究表明,二元经济增长模式是促进中国城市蔓延的重要原因,此外,公共财政、户籍、社会保障等也是促进城市蔓延的重要因素。张帆[10]的研究结果表明,城市化是导致中国城市蔓延的重要动因,并有城市化率和交通通达性显著促进了城市蔓延,而城市规模与城市蔓延之间呈现倒 U 型的关系。经济快速增长也是促进城市蔓延的重要原因,如王家庭等从自然地理环境、经济发展、人口增长等方面阐释了中国城市蔓延的内在机理。也有学者的研究结果显示,经济发展与城市蔓延之间存在 Logistic 曲线关系[11]。政府政策对城市蔓延的影响也是现有文献研究的一个重要分支,如Carruthers等人[12]的研究表明,政府政策和居民生活方式促进了城市蔓延,土地规划更是放大上述政策的效应。同时,也有学者从市场、政策、交通和社会文化等方面探讨了城市蔓延的形成机理[13-16]。

综上所述,国内外学者从不同维度对城市蔓延测度及其成因做了深入研究,这为本文的进一步研究提供了有益借鉴。但是,城市蔓延动力机制研究方面,现有文献的研究基本沿袭了国外学者的研究,主要从经济发展、城市规模、交通基础设施等方面探讨了中国城市蔓延的成因,缺乏基于中国特殊国情对城市蔓延的动因进行分析。与西方国家不同的是,中国城市蔓延的成因及其外在表现与西方国家均有所不同,有其自身的特殊性,城市蔓延的动力机制也有其特殊性。从中国改革开放经济发展实践来看,财政分权和制度质量是促进中国经济快速增长的重要原因,在促进中国经济快速增长的同时,也带来了环境污染、土地利用效率低下等问题,其中城市空间快速且低密度的扩张(城市蔓延)是重要表现,那么,财政分权和制度质量对中国城市蔓延的影响如何,其中内在的影响机理是什么?因此,探究财政分权和制度质量对中国城市蔓延的影响具有重要的理论与现实意义。

3 研究假说、模型与数据

3.1 研究假说

改革开放以来,中国城镇化进程快速推进,2014年常住人口城镇化率为54.77%,但常住人口城镇化率要高于户籍人口城镇化率,其中2014年中国户籍人口城镇化率仅为37%,比常住人口城镇化率低18%,而户籍人口城镇化率直接反映城镇化率的健康程度,因此,十八届五中全会明确提出要提高中国户籍人口城镇化率,到2020年户籍人口城镇化率要达到45%。为什么中国土地城镇化会快于人口城镇化?中国城市蔓延的内在动因何在?这是中国城镇化进程中需要探索的重要现实问题,探究中国城市蔓延背后的成因成为理论与实践界关注的热点问题。一直以来,城市规模的快速扩张是城镇化的外在表面,人们易于把城镇化理解为城市规模的快速扩张,城市规模扩张也成为地方政府在城镇化方面的着力点。与此相对应的是,人的城镇化被人们所忽视,导致中国人口城镇化要滞后于土地城镇化,城市空间快速且低密度的扩张是土地城镇化明显快于人口城镇化的外在表现。中国新型城镇化建设的核心是以人为本,土地城镇化快于人口城镇化曲解了中国城镇化建设的本质,“空城”“睡城”“鬼城”并非个别现象,土地城镇化已经给经济社会发展造成了巨大的负面影响,今后中国城镇化的发展方向应该集中在“人的城镇化”,如何从“土地城镇化”转向“人的城镇化”、提高城镇化质量业已成为学界研究的热点问题。本文认为,制度质量是促进中国城市蔓延、土地城镇化快于人口城镇化的重要原因。长期以来,“城里人”和“乡下人”的观念在老百姓心中根深蒂固,以前的农民进不了城,即使进了城,也无法享有和城市居民相对等的福利、公共服务和社会保障,因此,城乡二元户籍制度是导致土地城镇化快于人口城镇化的重要原因。近年来的情况发生了反转,现在的农民不愿意进城,一个直观的表现是户籍人口城镇化要低于常住人口城镇化。不愿放弃土地是农民不愿意“被动城镇化”[17]的直接原因,但深层面的动因在于:农民进城后的公共服务、社会保障等制度性问题没有得到妥善解决。综合起来看,无论是以前的“农民进不了城”还是现在的“农民不愿意进城”,制度性因素是重要原因。基于以上理论分析和初步的经验观察,我们提出本文研究的假说1:制度因素催生了中国土地城镇化快于人口城镇化,进而促进了中国城市蔓延。

另外,财政分权也是影响中国城镇化发展、城市蔓延的重要因素。财政分权与中国经济增长之间的关系是学界研究的热点问题,大量文献研究表明,财政分权是促进中国经济快速增长的重要原因[18-19]。1994年分税制改革以来,地方政府面临增长目标考核和财政收支的双重压力,财政分权激发了地方政府之间的竞争,也促进了中国经济的快速增长。一个最直观的表现为:在招商引资上,地方政府为了吸引外资,竞相降低地价,经常出现“零地价政策”,这也是欠发达地区在招商引资上的最大资本,进而也导致了城市规模的快速扩张。因此,财政分权制度促进了中国地方政府间的竞争,财政分权和晋升激励条件下地方政府将更多土地用于发展经济,从而导致城市的空间快速扩张,城市规模不断扩大,基于以上分析可知,财政分权促进了城市规模的扩张,土地城镇化快速推进。同时,财政分权背景下中国城市人口也不断增加,改革开放以来中国城市化率每年提高近一个百分点,财政分权促进了城市人口的快速增长,加速了人口城镇化的发展。而城市蔓延反映了土地扩张和人口扩张的相对程度,土地扩张速度快于人口扩张速度是城市蔓延的外在表现,土地扩张快于人口扩张的程度越高,意味着城市蔓延越快。因此,财政分权对城市蔓延的影响效应就取决于财政分权对人口城镇化与土地城镇化影响效果的大小,如果财政分权对土地城镇化的促进效应大于财政分权对人口城镇化的促进效应,意味着财政分权对城市蔓延具有正面促进作用。反之亦然。综上所述,财政分权对城市蔓延的影响效应具有不确定性。

假说2:城镇化进程中财政分权促进中国城市规模的快速扩张,也促进了城市人口的快速增长,但对快速蔓延的影响效应不确定。

3.2 模型设定

长江经济带横跨中国东、中、西部地区,历来就是中国经济发展最为活跃的地区。特别是,随着中国改革开放的深入,依托黄金水岸,长江流域经济发展迅速,成为中国经济发展的重心所在,也是学界研究的一个热点。与经济发展相伴生的是长江经济带的城市蔓延问题,城市规模的无序扩张现象较为普遍。为此,本文以中国长江经济带城市样本为例,实证检验财政分权和制度质量对中国城市蔓延的影响效应。基于现有文献的经验研究和本文的机理分析,本文建立如下回归模型:

SPRAWLit=β0+β1INSit+β2FDit+β3CONTRALit+

εit

(1)

式(1)中,被解释变量SPRAWL为城市蔓延,核心解释变量是制度质量(INS,Institution)和财政分支(FD,Fiscal Decentralization)。CONTROL为影响城市蔓延的其他控制变量。ε为模型中的随机扰动项,下标i表征市级截面单元,t为时间因素,β0、β1、β2、β3为模型待估参数。

被解释变量。综合而言,城市人口密度是城市蔓延的常用度量指标,衡量方法主要有两种:一是单指标法评价方法;二是综合指标评价方法。本文的实证研究数据来源于长江经济带11个省(市)的104个市级面板数据,由于《中国城市统计年鉴》中大量城市数据的缺失,采用综合指标评价方法将损失很多截面单元,因此,考虑到数据的可得性,本文选用单指标方法对中国城市蔓延进行分析,单指标评价方法也足以反映城市蔓延的基本概况[20]。参考刘洪银等[3]、李强等[21]学者的做法,用城市建成区面积与城市建成区人口之比来表示城市蔓延,用SPRAWL表示。

解释变量。现有城市蔓延影响因素研究中,较少文献将制度因素引入模型中。樊纲等学者公布的市场化指数是度量制度变迁的常用指标[17],但缺少市级层面的数据。参考王丽英和刘后平(2010)的做法,用外商直接投资额与GDP之比表征制度质量,用INS表示。财政分权制改革是促进中国经济快速发展的重要原因,与此同时也导致中国城市的快速扩张。参考杨友才等[22]学者对财政分权的衡量方法,用地方财政预算内收入占GDP的比重表征财政分权,用FD表示。

控制变量。城镇化进程的快速推进是中国近年来经济社会发展值得关注的现象,特别是,人口城镇化滞后于土地城镇化是中国城镇化进程中的显著特征,即人口向城市的集聚速度滞后于城市规模的扩张速度,土地城镇化快于人口城镇化是外在表现。因此,文中将城镇化变量引入模型中,用各市(区)非农业人口占市辖区人口的比重表征,用URBAN表示。不同产业发展在建设用地的需求和人口的集聚能力上存在较大差异,不同的产业结构也是影响城市蔓延的重要因素。二产占比和三产占比是产业结构的常用指标,本文将这两个指标引入模型中,分别用INDUS2和INDUS3表示。不可否认的是,经济的快速发展也是促进中国城市快速扩张的重要原因,典型的例证便是中国沿海东部地区的城市蔓延程度要高于中西部地区[2]。基于此,本文将经济增长变量引入模型中,用各市的地区生产总值表示,单位为万亿元,采用消费物价指数(CPI)进行平减。

3.3 数据说明

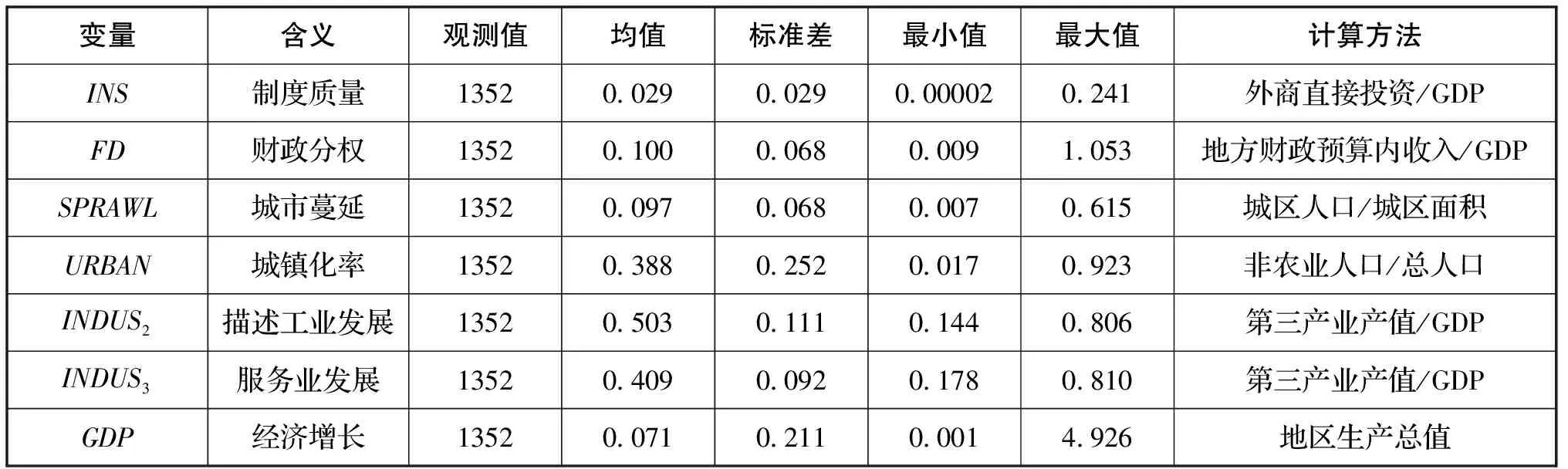

本文实证研究数量来源于长江经济带2001—2013年104个城市数据,因此,本文的面板数据包括104个截面单元13年的时间序列数据,共计1352个样本观测值。样本期间内部分城市出现了行政区划的调整,也有一些城市缺失大量数据,这些城市被排除在样本之外,如安徽的巢湖、贵州的铜仁和安顺等地。各变量数据来源于《中国城市统计年鉴》《中国统计年鉴》,一些地区个别年份数据缺失采用移动平均法予以补齐。文中所用数据的处理在STATA 11软件中实现,对各变量的描述性统计见表1所示。

表1 变量的基本统计量和计算方法(2001—2013)

4 计量检验

4.1 结果分析

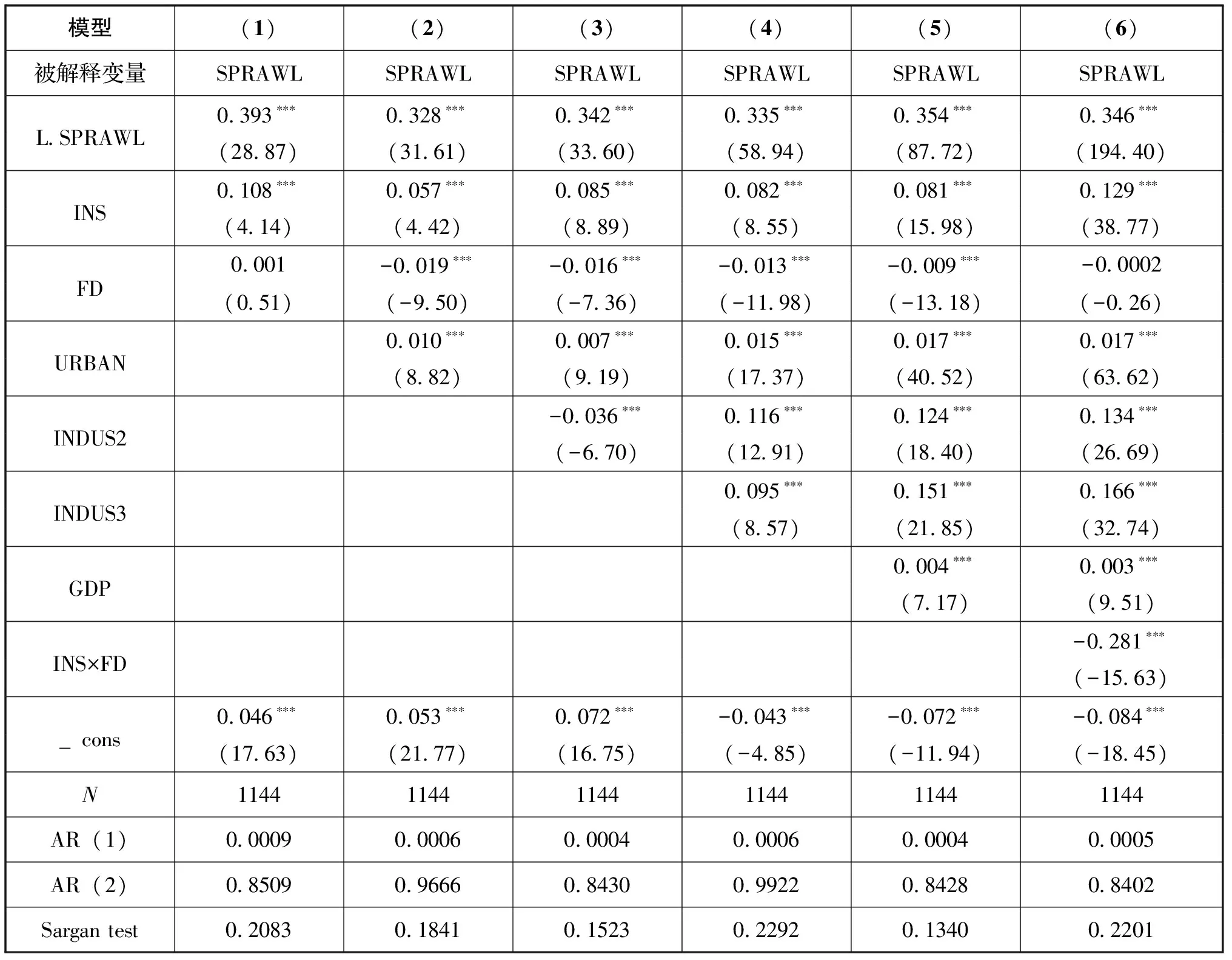

本部分首先采用静态面板模型进行估计,表2报告了制度质量和财政分权影响城市蔓延的初步回归结果。静态面板模型选取上,采用Hausman检验予以判断究竟应该采用随机效应模型还是固定效应模型进行检验。Hausman检验的原假设为随机影响模型中个体影响与解释变量不相关,应该采用随机效应模型估计。表2中五个模型Hausman检验结果均为拒绝原假设,因此采用固定效应模型进行估计。模型(1)回归结果显示,制度质量变量系数显著为正,并在1%的显著性水平上显著,表明制度环境促进了城市规模的扩张,意味着制度更优越的地区城市扩张更快。值得注意的是,财政分权变量为负,但不显著,表明财政分权对城市蔓延的影响效应不明显。表2中模型(2)~(5)为依次引入城镇化、服务业发展、工业发展和经济增长变量的回归结果。综合模型(2)~(5)回归结果可知,制度质量变量系数为正,在1%或5%显著性水平上显著,表明城市蔓延长江经济带城市的快速扩张,验证了假说2。导致这一研究结论的可能原因在于,制度质量更优越的地区在吸引外资、集聚人口上的能力明显更强,与经济、人口集聚相伴生的是城市建设、工业用地需求的快速扩张,这些地区在用地指标的争取上明显具有更大优势,有些省份绝大部分的用地指标都集中在大城市(或省会),这种现象在中西部地区尤为明显,进而导致城市建成区面积的扩张速度快于城市建成区人口的扩张速度,即城市蔓延。值得注意的是,模型(2)~(5)中回归结果显示,财政分权变量系数均为负,均通过了显著性检验,财政分权对中国城市蔓延的影响为负,表明财政分权对人口扩张的影响效应要大于其对城市规模的影响效应,财政分权抑制了城市蔓延。因此,财政分权在促进中国经济快速发展的同时,并没有带来城市蔓延问题。

控制变量方面,城镇化变量系数显著为正,表明城镇化是促进长江流域城市蔓延的重要因素,意味着,随着中国城镇化率的不断提高,要避免城市规模的无序扩张,以人为本的城镇化是中国城镇化发展的趋势,这也是新型城镇化的核心内涵。产业发展方面,工业发展和服务业发展均显著促进了城市的快速扩张,表明非农产业占比越高,城市蔓延越快。伴随着中国经济的快速发展,2015年中国第三产业占比首次超过50%,服务业进入快速发展阶段。本文的实证研究结论表明,非农产业发展是促进中国城市蔓延的重要因素,因此,控制城市建设的低密度快速扩张是中国产业发展中需要关注的现实问题。此外,经济增长变量系数为正,但不显著,表明经济的快速增长对中国城市蔓延的影响不明显。

表2 检验结果

注:括号里数字为每个解释变量系数估计的t(z)值,***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平上显著,下同。

4.2 稳健性检验

内生性是宏观经济研究中常见且较为棘手的问题,存在内生性的情况下模型估计结果将发生偏误。特别是,本研究中城市蔓延和经济增长、产业发展、城镇化、财政分权等解释变量具有较高的相关性,而这些是导致模型内生性问题的重要原因。为此,为了验证模型2的回归结果,考虑到系统GMM模型具有更高的适用条件,本文采用差分GMM方法对模型(2)进行再检验。工具变量的选取上,选用各解释变量的一阶滞后项选作为各变量的工具变量。工具变量有效性和随机干扰项的自相关性检验是广义矩估计有效性的前提。表3报告了二阶自相关和Sargan检验结果,结果显示,AR(2)和Sargan值大于0.1,意味着工具变量的选用是有效的,随机干扰项无二阶自相关问题,采用差分广义矩估计方法是合理的。综合而言,表3估计结果与表2大体相似,表明本文实证研究结果具有较强的稳健性。具体来看,制度质量变量系数显著为正,进一步证实了制度质量促进城市蔓延的命题。财政分权对城市蔓延的影响为负,意味着中国1994年以来的分税制改革并不是促进中国城市快速扩张的根本原因,财政分权对人口的集聚效应要大于其对城市规模的带动作用,财政分权反而抑制了中国城市蔓延。控制变量的影响方面与模型2相同,即城镇化进程、非农产业发展、经济增长都是促进中国城市快速且低密度扩张的重要因素,这里不再赘述。

表3 检验结果

5 结论及政策启示

5.1 主要结论

(1)制度质量对长江经济带城市蔓延具有显著的正向影响,表明制度质量对城市规模的影响效应要大于其对城市人口的影响,意味着城镇化进程中制度环境加剧了城市蔓延。

(2)财政分权对长江经济带城市蔓延具有显著的负面影响,表明财政分权反而抑制了中国城市的快速蔓延,意味着财政分权并不是导致中国城市快速扩张的关键因素。

(3)影响城市蔓延的其他因素方面,城镇化、工业发展和服务发展促进了长江经济带城市的快速蔓延的,意味着中国产业发展和城镇化进程中要合理控制避城市规模的快速扩张,也表明以人为本才是新型城镇化建设的关键所在。

5.2 政策启示

第一,城镇化率不断提高是中国当前经济发展进程中的显著特征之一,控制城市规模的快速扩张是中国城镇化进程中需要关注的重要现实问题。城镇化是一项复杂的系统工程,中国城镇化进程中存在土地城镇化快于人口城镇化、常住人口城镇化快于户籍人口城镇化等问题,土地城镇化已经给经济社会发展带来了巨大的负面影响,今后中国城镇化的发展方向应该集中在“人的城镇化”,如何从“土地城镇化”转向“人的城镇化”、提高城镇化质量、控制城市规模的快速扩张是中国未来一段时间亟需解决的关键问题。

第二,改革开放以来,中国经济发展迅速,被世人誉为“世界奇迹”。然而,与经济快速发展相伴生的是土地利用效率低下问题,“空城”“睡城”“鬼城”现象普遍存在。本文的实证研究表明,对外开放、城镇化、产业发展等因素都是促进中国城市蔓延的重要因素,可以预见的是,随着中国经济的深入发展,城市空间的快速扩张不可避免,因此,控制城市的快速低密度扩张、提高土地利用效率是中国经济发展进程中需要关注的重要问题。

第三,长江经济带横跨中国东、中、西部地区,其经济发展具有一定代表性。依托长江黄金水道,长江经济带已发展成为中国最大、功能最全、集聚辐射力最强、综合价值最高的区域之一,也是中国经济发展最为活跃的区域。本文的实证研究表明,长江流域城市蔓延现象较为普遍,因此,应着力从优化制度质量、走新型城镇化道路等方面控制长江经济带城市规模的快速扩张,借鉴西方提出的“区域主义”、“新城市主义”、“精明增长”等理论是解决长江经济带城市蔓延的理想选择。

[1]LOPEZ R,HYNESH P.Sprawl in the 1990s:Measurement,distribution and trends[J].Urban affairs review,2003,38:325-355.

[2]KAHN M.Does sprawl reduce the black/white housing consumption gap[J].Housing policy debate,2001,12(1):77-86.

[3]刘洪银,王向.城市蔓延与服务业发展——基于城市面板数据的实证研究[J].财贸研究,2015(3):1-11.

[4]GALSTER G,HANSON R,Wolman H,et al.Sprawl to the ground:defining and measuring an elusive concept[J].Housing policy debate,2001,12(4):681-717.

[5]HASSE J E,LATHROP R G.Land resource impact indicators of urban sprawl[J].Applied geography,2003,23:159-175.

[6]FALLAH BN,PARTRIDGE MD,ROSE OM.Urban sprawl and productivity:evidence from US metropolitan areas[J].Papers in regional science,2011,90(3):451-472.

[7]秦蒙,刘修岩.城市蔓延是否带来了我国城市生产效率的损失?——基于夜间灯光数据的实证研究[J].财经研究,2015(7):28-40.

[8]BRUECKNER J K.Urban sprawl:diagnosis and remedies[J].International regional science review,2000,23:160-171.

[9]陈建华.我国城市蔓延问题成因分析[J].现代经济探讨,2009(4):76-79.

[10]张帆.中国城市蔓延的影响因素分析——基于35个大中城市面板数据的实证研究[J].湖北社会科学,2012(5):69-72.

[11]李效顺,曲福田,陈友偲,牟守国.经济发展与城市蔓延的Logistic曲线假说及其验证——基于华东地区典型城市的考察[J].自然资源学报,2012(5):713-722.

[12]CARRUTHERS J I,ULFARSSON G F.Fragmentation and sprawl:evidence from interregional analysis[J].Growth and change,2002,33:312-340.

[13]BURCHFIELD M,OVERMAN H G,PUGA D,et al.Causes of sprawl:a portrait from space[J].Quarterly journal of economics,2002,121(2):587-633.

[14]HENDERSON,et al.Measuring economic growth from outer space[J].American economic review,2012,102(2):994-1028.

[15]刘修岩,李松林,秦蒙.开发时滞、市场不确定性与城市蔓延[J].经济研究,2016(8):159-171.

[16]秦蒙,刘修岩,李松林.中国的“城市蔓延之谜”——来自政府行为视角的空间面板数据分析[J].经济学动态,2016(7):21-33.

[17]李强,魏巍.制度变迁与区域进出口贸易的关联:强制性抑或诱致性[J].改革,2013(2):11-18.

[18]丁菊红,邓可斌.政府偏好、公共品供给与转型中的财政分权[J].经济研究,2008(7):78-89.

[19]范子英,张军.财政分权、转移支付与国内市场整合[J].经济研究,2010(3):53-64.

[20]洪世健,张京祥.城市蔓延机理与治理——基于经济与制度的分析[M].南京:东南大学出版社,2012.

[21]李强,高楠.城市蔓延的生态环境效应研究——基于34个大中城市面板数据的分析[J].中国人口科学,2016(6):58-67.

[22]杨友才.包含产权制度溢出性的经济增长空间面板模型的实证研究[J].经济科学,2010(4):27-37.

(责任编辑 刘传忠)

FiscalDecentralization,InstitutionalQualityandUrbanSprawl——ExamplesfromtheYangtzeRiverEconomicBelt

Li Qiang,ZuoJingxian

(Center for Urban and Regional Economic Research,Anhui Finance and Economics University,Bengbu 233030,China)

F062.1;F061.2

A

安徽省自然科学基金(1708085MG172),全国统计科学研究重点项目(2015LZ31),安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKY2016D38),安徽省教育厅人文社科重点项目(SK2015A224,SK2016A208)。

2016-12-19

李强(1981-),男,江西人,安徽财经大学城市与县域经济研究中心副教授,博士,硕士生导师;研究方向:资源与环境经济学。