输变电设施电磁环境影响机理研究

2017-09-28王冠蒋忠湧翟国庆

王冠,蒋忠湧,翟国庆

(1.环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082;2.北京交通大学,北京 100044;3.浙江大学,浙江杭州 310012)

输变电设施电磁环境影响机理研究

王冠1,蒋忠湧2,翟国庆3

(1.环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082;2.北京交通大学,北京 100044;3.浙江大学,浙江杭州 310012)

从物理概念论述了产生电磁辐射的必要条件是系统必须存在位移电流,且在空间形成开放结构,由此形成辐射场。电磁场理论研究证明,时变场源在其表面邻近空间形成感应场。以上述分析结论与输配电设施的线路架设方式、工作频率和线路电长度等实际结构型式对应比较,论证了输变电设施不是以电磁波形式向空间传送能量,而是通过电磁感应对周围环境产生影响。

电磁场;位移电流;辐射场

国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)在《限制时变电场、磁场和电磁场曝露的导则(300 GHz以下)》中指出:在1 Hz~10 MHz频率范围内,为防止对神经系统功能造成影响,基本限值主要是感应电流密度[1]。交流输变电设施的工作频率为50 Hz(简称工频),是极低频的电磁场,其电磁环境影响应是基于准静态场的电磁感应现象[2-3]。本文从电磁场理论分析出发,结合实际监测数据,对输变电设施对电磁环境影响的机理进行研究,说明其对环境的影响是感应场而非辐射场。

1 电磁辐射的必要条件

根据电磁场理论,电磁辐射的必要条件为:具备位移电流和位移电流充分曝露于空间。

1.1具备位移电流

位移电流即是变化着的电场,表达式为ε·∂E/∂t。其中,ε为介电常数,如在低层大气空间中可看作是均匀的理想媒质,则它等于真空的介电常数值ε0=1/36π×10-9F/m。位移电流根据空间中传播的麦克斯韦(Maxwell)电磁方程组导出。Maxwell电磁方程组为:

(1)

式中,E和H分别表示电场和磁场矢量。上述方程等式的左侧表示形成的交变磁场,右侧表示产生的交变磁场的源,因为磁场是电流产生的,所以称公式右侧为位移电流,它在实际空间电磁场中表现为闭合电力线。位移电流所产生的磁场和传导电流(金属导体中电子定向流动形成的电流)产生的磁场作用是相同的。按传导性质而言,媒质和空间是位移电流的“导体”,它在媒质和空间传播的性质与传导电流沿导体传播的性质相似。正是由于电磁辐射中保持了传导电流和位移电流的连续性,实现了电磁能量在空间(媒质)不需导线传播的可能性。

1.2位移电流充分曝露于空间

可从下列两种情况进行电磁辐射分析。图1表示一对导线间距为d、终端开路的平行双导线(d≪r1,d≪r2)。当其始端接入高频电源U后,在导线上流有高频电流I,此时导线间形成位移电流,图1中以某一观察时间t的电力线E表示。由于电路的连续性特性,电力线主要集中在两导线间的空间。对于导线以外空间的辐射场可以通过空间任一观察点A所受辐射强度来分析。如图1所示,在平行双导线上选取1与2对应段,由于d≪r1、d≪r2,则r1与r2近似相等,而流过1与2线段的电流则等值、反相(流向相反),由此分别在A点产生的辐射场也量值相等、相位相反,合成结果互为抵消。所以,理想状态下,平行双导线周围空间不存在辐射场。

图1 平行双导线的电场分布Fig.1 Electric field distribution of two parallel transmission lines

图2是将图1中的平行双导线在距终端L处,导线分别向上、向下弯折90°的情况。此时,L线段的电流流向由原来的反向变成了同向(在图2中示为均向上流动),同时由L线段所形成的电力线(位移电流)已曝露于空间。如此的变化使得1与2线段分别在A点产生的辐射场成为等值同相位,合成的结果是两者的相加。同时,由于位移电流随着高频电源U的时间变化渐入空间,形成了电磁辐射。由此可知,上述过程的完成关键,即是位移电流具有能够充分曝露于空间的开放性结构[4]。

图2 平行导线终端分开后的电场分布Fig.2 Electric field distribution after separating two parallel transmission lines

2 电磁辐射的原理分析

公式(1)给出了电磁辐射中两个重要的理念:引入了位移电流概念和变动的电场可以产生磁场。关于磁场和电场的关系则由电磁方程组的另一公式给出,如式(2)所示:

(2)

式中,μ为介质的导磁系数,在低层大气空间中等于真空的导磁系数值μ0=4π×10-7H/m。公式(2)表示了随时间变化的磁场产生电场,而公式(1)表示了随时间变化的电场产生磁场。综合两者就形成了时变电场产生磁场、时变磁场又产生电场,在时变电磁场里,电场和磁场是不可分割的,只要有任何电或磁的扰动发生,就会产生一连串电与磁的交替变换,如此不断地连续变换。变动的电场产生变动的磁场,此磁场不但存在于变动的电场的原范围内,还存在于邻近的介质内。在原范围内变动的场也在它附近范围内产生新的场,于是能量便被传播到远处,上述过程即是电磁波的辐射。

图3表示了电磁辐射的原理,给出了辐射体右侧空间电场的变化情况。辐射体中心馈以交变电流i(t),如图3下方所示的正弦周期信号。当t=t1时,电流i(t)由零逐渐增大,辐射体上下臂间电场E随之增强也渐传向空间;当t=t2时,电流增大到振幅值(最大值),臂间E值达到最大;当t=t3时,电流值减小,使E由最大值随之变弱、电力线弯向馈电端;当t=t4时,电流值减小至零,电场随之消失,电力线成为脱离辐射体传播的封闭形状;当t=t5时,电流达到反向振幅值,辐射体侧出现了类似于t2时电场分布,但由于电流反相导致电场方向也发生反向;当t=t6时,则反向电流由最大值变化为零,电场完成了由t2至t4时段的类似变化过程,但封闭电力线的转向是逆向的。随着i(t)的周期性变化,其辐射体侧将不断产生变化着的封闭电力线,变化着的电场与变化着的磁场间的交链转换随时间连续传向远方,完成了电磁能量的传播,这就是电磁辐射过程的机理。由于辐射的对称性,图3中辐射体的左侧也发生着相同的辐射过程,辐射的电磁能可达到辐射体周围的全部空间,实现全向辐射。有时为了需要,可采取电气或结构上的改造,达到电磁能集中向某一方向或特定区域辐射,则为定向辐射。

图3 电磁辐射原理图Fig.3 The schematic diagram of electromagnetic radiation

3 影响电磁环境的要素

电磁辐射必定会向辐射体邻近空间辐射电磁能量,致使该区域电磁环境发生变化,其中导致其变化的因素主要有:频率和电磁辐射强度。

3.1频率

由公式(1)与公式(2)可知,时变电磁场中变化的电场、磁场均与时间变化率(∂/∂t)相关,变化速率高有利于转换能量的增强。位移电流(ε·∂E/∂t)也与时间变化率密切相关,如稳定的直流电流,其随时间变化率为零,不能形成位移电流,因而无电磁辐射现象。同样,流有工频(50 Hz)电流的导体,也由于其时间变化率很低而不能有效进行电磁辐射。所谓时间变化率通常即为每秒内周期性信号重复出现的周波数,定义为频率。显然在相同的电磁能量下,射频的电磁辐射效应优于低频,这也就决定了电磁环境影响的差别。

3.2电磁辐射强度

毋庸置疑,电磁辐射强度决定着电磁环境的增量,它与辐射体上的电流分布密切相关。由以上分析可知:终端开路的平行双导线将其终端导线相向分开后,当始端馈以交变电源后,即可在分开的导线间产生电磁辐射现象。

根据传输线理论,由开路导线终端电流为零、导线上各点电流呈驻波分布的情况,可画出不同弯折长度L上的电流分布。电磁辐射强度与电流分布密切相关,当馈入正弦信号电流时:L≪λ/4(λ为波长)时,上下臂上的电流处于正弦信号零值点,量值很小,可将此时的正弦分布近似为直线分布;L<λ/4时,臂上电流呈正弦规律增大;L=λ/4时,馈电电流达到振幅值(最大值),称为电流谐振状态,馈电的输入阻抗为纯电阻性,理论值为73.1 Ω,可以与特性阻抗为75 Ω的同轴电缆直接相接,实现阻抗匹配下最大能量的传输。由于上下臂对称,且2L=λ/2,故称为半波对称振子,其可以单独应用,也可经过变形或组合成振子阵作为电磁辐射天线。L>λ/4时,输入端电流由振幅值减小,输入阻抗呈现感性,因与馈源的阻抗失配引发传输能量的附加损耗;L=λ/2时,馈端电流为零,表示输入阻抗理论值为无穷大,无法实现与馈源间的阻抗匹配连接,馈源传送给振子的电磁能量将绝大部分被反射回馈源,不能形成有效辐射;L>λ/2时,振子臂上出现反向电流,其在空间产生的电磁场将抵消正向电流形成的电磁场,结果是降低了辐射场强度,这是不希望出现的,在辐射场中应绝对避免。从振子臂上电流分布与辐射效能的关系可确定应用半波对称振子的必然性。

4 工作状态的比对

4.1输配电线路的架设形式

通常配电线路采用平行双导线(单相供电)供电方式,则由上述图1的分析可知,场的干涉效应使在其周围空间不产生辐射的电磁场。又如输电线路采用三相制(三相式供电)供电方式时,由于各相间相位差为120°,任意两相辐射场的合成矢量与第三相矢量必为反相,如果负荷均匀、电流相等且不考虑导线表面电晕放电产生的无线电干扰,也可得到理想情况下的零辐射。由此可知,输配电线路的架设方式决定了电能只能束缚于导线之间,不能形成电磁辐射场[5]。

4.2输配电线路的电长度

以图2所示平行导线终端分开后的电场分布构建了振子臂长为L,其上为正弦电流分布的对称振子电磁辐射单元,分析可知,振子臂末端的电流值为零,且随趋向振子臂中心而呈正弦规律增大。为直观表达线路实际长度与工作波长的关系,引入“电长度”的概念,其定义为线路实际长度L(在此即为振子臂长)与工作波长的比值L/λ,当此值为1/4时具有最佳辐射效果。交流输变电工程频率为50 Hz,简称工频,波长为6000 km,显然输配电线路电长度值远小于此值,鉴于振子(线路)上电流分布很小,也就不能形成有效的电磁辐射。

4.3工频(50 Hz)

电磁场方程公式(1)、(2)中引入的位移电流概念,以及时变电磁场中电场和磁场的交互变换特性,奠定了电磁辐射理论的基础,其中形成电磁辐射的因素是电场和磁场随时间的变化率(∂/∂t),即场源的工作频率。频率越高,如射频,则∂/∂t速率就快,形成的交变电场和磁场就越强。若∂/∂t为零,即直流输变电设施,则不可能形成电磁辐射。交流输变电设施的工作频率为50 Hz,在广阔的电磁波频谱中,已接近于零频状态,相较射频而言,已属准静态场。因此,其电磁辐射效应可以忽略[6]。

5 实测数据的比对

本文对1000 kV浙北—福州特高压交流工程和750 kV哈密—安西输变电工程电磁环境进行了监测。监测方法采用《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ 681—2013)和《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》(DL/T 988—2005)。监测路径以线路档距边导线弧垂最大处地面投影点为测试原点,沿垂直于线路方向进行,边导线外20 m以内测点间距为1 m或2 m,边导线外20 m以外测点间距为5 m,探头距地面1.5 m,测至背景值为止。监测仪器和输电线路运行工况符合监测技术规范要求。

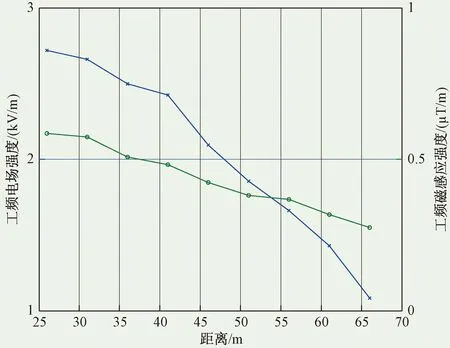

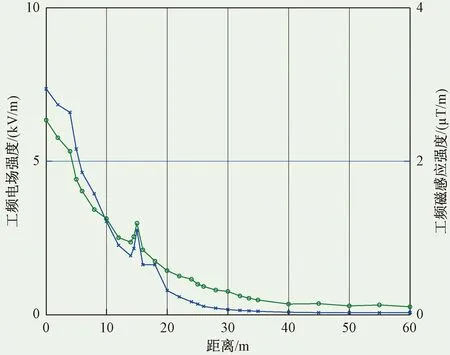

图4、图5为两项工程实测结果。从图4、图5可以看出,输电线路工频电场强度随着与边导线间距的增加呈迅速减小趋势,工频磁感应强度也随着与边导线间距的增加呈迅速减小趋势。

图4 1000 kV浙北—福州特高压交流工程单回线路段断面监测数据Fig.4 Monitoring data of a single circuit section of the 1000 kV UHV power transmission project from Zhebei to Fuzhou

图5 750 kV哈密—安西输变电工程双回线路段断面监测数据Fig.5 Monitoring data of a double circuit section of the 750 kV power transmission project from Hami to Anxi

6 结论

本文首先明确了电磁辐射的工作原理和必要条件,然后从输变电线路的架设方式、电长度及工作频率等方面与之对应比较,从理论和实践上澄清了“输变电设施环境影响电磁辐射机理”的误识。

电磁场理论研究也已经证明,时变场源在其相邻的空间形成的电磁场称为近区场,其场型并非辐射场,而是感应场[7]。

为了正确反映低频电场、磁场与高频电磁波在作用机理与生物效应方面的差异,尽可能地向公众准确传递环境健康相关信息,世界卫生组织及相关国际权威组织相继采用更准确地反映环境影响因子客观特性与生物作用机理的电场、磁场(100 kHz以下频段)或电磁场(100 kHz以上频段)等术语[1, 8]。在我国输变电设施电磁环境影响评价中,对应直流设施的电场和磁场分别为合成电场和直流磁场,对应交流设施的电场和磁场分别为工频电场和工频磁场,以示区别[9-10]。因此,建议今后在学术交流、公众科普宣传等方面须科学分析、正确表述输变电设施的电磁环境影响,推动输变电工程与环境保护和谐发展。

[1] ICNIRP. Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields(up to 300 GHz)[Z]. 1998.

[2] 张友泉, 王飞, 王绍灿, 等. 输变电工程电磁环境影响因素分析与对策[J]. 山东电力技术, 2013(6): 28- 31.

[3] 戎晓鹏. 输变电工程对电磁环境的影响分析[J]. 山东工业技术, 2016(7): 159- 159.

[4] 徐坤生, 蒋忠湧. 天线与电波传播[M]. 北京: 中国铁道出版社, 1987.

[5] 杨佳财, 刘光明. 高压输变电工程对环境产生的影响及防治措施探讨[J]. 环境科学与管理, 2007, 23(9): 169- 172.

[6] 李蓉, 蒋忠涌. 超高压送电线路下方空间电磁环境的研究[J]. 北京交通大学学报, 2000, 24(2): 118- 122.

[7] 闻映红. 天线与电波传播理论[M]. 北京: 北京交通大学出版社, 2005.

[8] ICNIRP. Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric and Magnetic Fields (1 Hz to 100 kHz) [Z]. 2010.

[9] 邬雄, 万保权. 输变电工程的电磁环境[M]. 北京: 中国电力出版社, 2009.

[10] 环境保护部. 环境影响评价技术导则 输变电工程:HJ 24—2014[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2014.

Study on the Mechanism of Electricity Transmission Facilities’ Electromagnetic Environment Impact

WANG Guan1, JIANG Zhong-yong2, DI Guo-qing3

(1.Nuclear and Radiation Safety Center, Ministry of Environmental Protection, Beijing 100082, China; 2.Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China; 3. Zhejiang University, Hangzhou 310012, China)

The necessary conditions to produce electromagnetic radiation from the physics concept are discussed in this paper, i.e. the displacement current must exist in the system and an open structure must be formed in the space, thereby forming the radiation field. The research of electromagnetic field theory can prove that the time-varying field source forms an induction field in the vicinity space. The analysis mentioned above is compared with the way the facilities of electricity transmission and distribution line are constructed, its working frequency and the electrical length of the line. The comparison proves that the transmission facilities do not send energy to the space in the form of electromagnetic waves, but impact the surrounding environment through the electromagnetic induction.

electromagnetic field; displacement current; radiation field

10.14068/j.ceia.2017.05.010

X123

: A

: 2095-6444(2017)05-0043-05

2017-04-06

国家电网公司科技计划项目(SGTYHT/14-JS-188)

王冠(1985—),女,工程师,硕士,研究方向为电磁环境影响评价,E-mail:wg_169@163.com

蒋忠湧(1938—),男,教授,硕士,主要从事电波传播、电磁兼容和电磁环境影响的教学和科研工作,E-mail:jiangzhongyong515@sina.com