基于SWOT分析的京津冀城市群协同发展制度评价

2017-09-28耿海清李天威

耿海清,李天威

(环境保护部环境工程评估中心,北京 100012)

基于SWOT分析的京津冀城市群协同发展制度评价

耿海清,李天威

(环境保护部环境工程评估中心,北京 100012)

由于制度关系到资源配置,因此开展制度评价有利于改进资源配置关系,从根本上防治重大资源环境问题。从世界银行等国际组织的实践来看,制度评价已经成为战略环境评价的重要发展方向。通过辨析城市群协同制度与资源环境之间关系,针对京津冀协同发展这一命题,采用程序化的SWOT分析方法,系统识别了有利因素和不利因素,进而在综合判断基础上提出了促进京津冀协同发展的制度建设方向和建设要求,具体包括突出京津冀协同发展领导小组的作用,建立京津冀环境保护协调管理机构和产业转移对接机制,以及适当调整京津冀行政区划等。

京津冀;协同发展;制度;评价

2014年京津冀协同发展工作座谈会明确提出要实现京津冀协同发展,并将之升级为一项重大的国家发展战略。之后,京津冀协同发展问题日益引起社会关注,有关制度建设不断加强,迄今不仅在国家层面成立了京津冀协同发展领导小组,建立了三地主要党政领导参加的工作交流座谈会机制,签署了大量多层次、多领域的跨地区合作协议,而且在官方和民间还建立起了大量的交流论坛和合作平台。然而,与长三角城市群和珠三角城市群相比,京津冀地区合作机制建立的时间相对较晚,合作的形式也比较单一,并且现有机制主要依赖高层推动,与市场在资源配置中发挥决定性作用的要求还存在较大差距。之所以如此,与京津冀三地政治地位不平等,经济地位不对等,以及相互之间复杂的竞争关系等因素有关[1-2]。因此,要实现京津冀协同发展,必须深入解析三地之间的合作需求和制约因素,并据此建立互利共赢的协同制度,这也是解决区域环境问题的根本所在。

1 城市群协同机制与资源环境的关系辨析

一般来说,经济资源可以经由两种途径配置,一种是政府配置,另一种是市场配置。在城市群地区,不管采取哪种配置方式,最终都会落实到具体的产业和空间上,进而产生不同程度的环境污染、生态破坏和资源耗竭。我国城市群地区普遍存在的产业布局混乱、重复建设、资源利用效率低下、环境污染突出等问题,从根本上讲就是由于资源不合理配置造成的。由于城市群地区存在大量的政府主体,在自身利益的驱使下存在各行其是的冲动,而市场机制又难以协调其中的利益关系,因此协同制度是否完善对于城市群可持续发展至关重要。如果协同机制完善,则能有效发挥政府和市场的优势,使资源在城市群内得到合理配置,使各城市之间形成合理的产业协作关系,同时提高资源的利用效率,减小环境影响。如果协同机制不完善,则有可能导致资源配置不合理,甚至造成严重的生态破坏和环境污染。因此,所有能够影响资源在城市群内配置的协调机制,最终都会借由产业造成资源环境问题,其内在逻辑关系如图1所示。当前京津冀城市群存在的区域性资源环境问题,在很大程度上也是由于协同机制不完善,资源配置不合理而造成的,需要从制度建设的角度予以解决。

图1 城市群协同发展制度与环境问题的逻辑关系Fig.1 The logical relationship between urban agglomeration development institutions and environmental problems

2 京津冀城市群协同发展的SWOT分析

SWOT分析是一种广泛用于战略、规划制定,以及组织、制度建设等领域的分析工具,可在区域、组织和项目等不同层次使用。其中,S(Strengh,优势)是指实现目标具有的资源或能力;W(Weakness,劣势)是指实现目标面临的主要制约、不足或缺陷;O(Opportunity,机遇)是指实现目标面临的有利形势;T(Threat,挑战)是指不利于目标实现的潜在制约因素。在分析中,优势和劣势一般是区域或组织的内生因素,机遇和挑战则是区域或组织的外生因素[3-4]。本文采用程序化的SWOT分析方法来识别京津冀协同发展面临的有利和不利因素,并据此提出制度设计方面的要求。

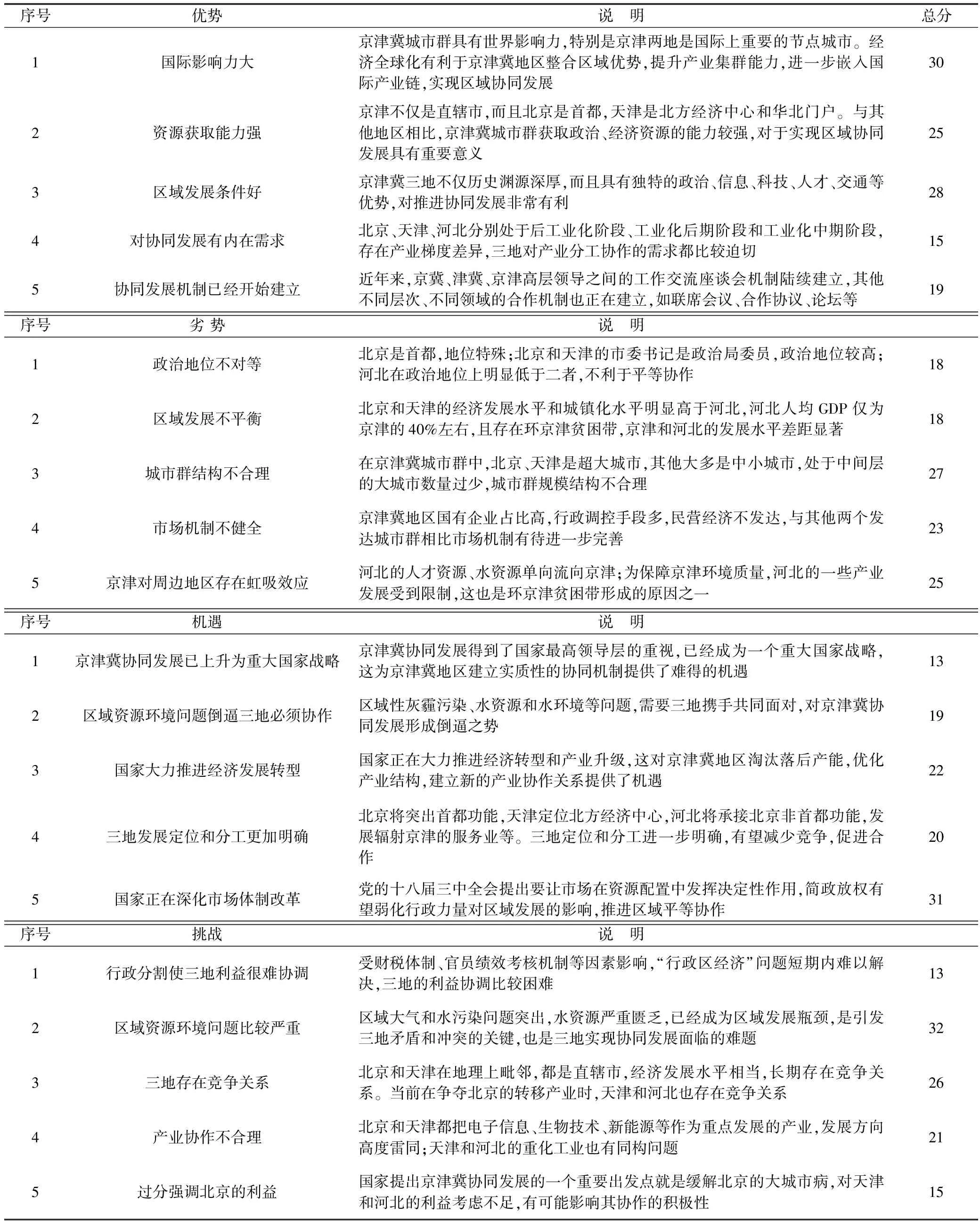

2.1支持和制约因素识别

在文献查阅和调查研究的基础上,首先初步筛选出京津冀城市群协同发展面临的优势、劣势、机遇和挑战各若干条,然后通过课题组内部讨论,保留最核心的20条,即优势、劣势、机遇和挑战各5条,邀请8名专家分别对选项进行重要性排序,最重要的赋值1,次重要的赋值2,其他以此类推,最不重要的赋值5。通过对专家的赋值加总,综合确定各选项的重要性。各选项及得分情况如表1所示。

由于表1是对各个选项进行优先度排序,因此得分越低的选项越重要。从优势、劣势、机遇、挑战4个方面各选两个最重要的选项置于表2中,共8个选项,然后再进行两轮专家判断。第一轮将这8个选项分为三档,即最重要、中等重要和相对不重要,要求每位专家分别给出每个选项所属的档次。例如,“对协同发展有内在需求”这一项共有6位专家将其归入了最重要一档,2位专家将其归入中等重要一档,没有人认为其相对不重要。最重要一档赋值3,中等重要一档赋值2,相对不重要一档赋值1。对于每个选项,将选择各档的专家数与相应档次的赋值相乘,可得到该选项的得分m1。对于优势和机遇,直接将其得分移到得分m2栏。对于劣势和挑战,需要进行第二轮专家投票判断,由每位专家判断该选项能否改变。选择“能改变”的专家数除以专家总数,得到该选项可能改变的概率。然后用该概率值乘以前面的m1,得到新一轮得分值m2。在本次SWOT分析中,m1=166,m2=120。一般认为,如果m2/m1<0.3,则SWOT分析不成功;0.3≤m2/m1≤0.7,则大部分关键因素被识别出;如果0.7 表1 京津冀城市群协同发展的SWOT分析 表2 京津冀城市群协同发展SWOT分析关键因素汇总 2.2制度建设方向判别 根据表2中m2的得分高低,可进一步筛选出京津冀协同发展制度建设需要最优先考虑的因素。在此,“驱动因素”和“制约因素”中各取两个得分最高者,分别是“对协同发展有内在需求”、“区域资源环境问题倒逼三地必须协作”、“区域发展不平衡”和“行政分割使三地利益很难协调”。接下来,需要对这4个选项分别提出需要优先考虑的制度建议。对于“对协同发展有内在需求”这一选项,考虑到京津冀三地政治地位不对等的现状和已经建立的协作机制,认为应该优先考虑在现有机制内克服政治地位不对等问题,而在短期内最有效的方法就是加强高层协调,因此建议要突出京津冀协同发展领导小组的作用。对于“区域资源环境问题倒逼三地必须协作”这一选项,由于区域层面的资源环境保护能够促进产业布局和产业结构优化,而这正是解决三地诸多问题的根本所在,因此认为在京津冀协同发展的机制建设过程中,应该把资源环境协调机制的建设放在首位,在现阶段应首先建立京津冀环境保护协调管理机构。对于“区域发展不平衡”,主要是经济发展不平衡或产业发展不平衡,据此应该借京津冀内部产业转移和调整之际,首先建立起有效的产业转移对接机制,为区域产业再布局提供帮助。对于“行政分割使三地利益很难协调”的问题,在我国当前的政治体制下,进行行政区划调整是最有效的手段,而国外在解决此类问题时一般也是如此。 表3列出了京津冀城市群协同发展的制度建设方向及其可行性。根据程序化的SWOT分析方法,其中“风险”和“影响”的赋值区间为0~5,0表示无风险或无影响,即操作起来没什么难度;5表示操作起来非常困难,但一旦付诸实施成效也非常显著。将“风险”和“影响”的赋值相乘,得到各个制度建设选项的“风险得分”;将“风险得分”与表2中对应的“关键因素”的m2相乘,得到“关键因素风险值”。其中,“建立京津冀产业转移对接机制”的风险值最小,表示最容易实施;“重新调整京津冀行政区划”的风险值最大,表示实施起来难度最大;“进一步突出京津冀协同发展领导小组的作用”和“建立京津冀环境保护协调管理机构”的难度则介于二者之间。将四个选项的“关键因素风险值”加总除以表2中的m1,可判断制度建设方案的总体风险。本次得分为3.46,说明总体来看风险较小(一般认为低于6属于低风险,介于6和11之间为中等风险,高于11则属于高风险项目),可以作为制度建设的重要依据。 表3 京津冀城市群协同发展的制度建设方向及其可行性 2.3制度建设相关建议 2.3.1突出京津冀协同发展领导小组作用 疏解北京市的非首都功能和解决北京市的大城市病是此轮京津冀协同发展的出发点,推动力主要来自于中央高层。同时,《京津冀协同发展规划纲要》也是由京津冀协同发展领导小组组织编制、中央政治局常委会议审议通过的。从目前来看,该纲要已经成为京津冀协同发展的顶层设计和行动纲领。据此,为了更好地实施这一纲要,协调三个行政区之间的利益冲突,应当进一步突出京津冀协同发展领导小组的作用,并努力将其建设成为类似于大伦敦市政府的区域协同发展机构。相反,如果继续依托联席会议机制,通过三地之间的平等协商来促进协同发展,恐怕难以克服三地之间错综复杂的利益冲突。 2.3.2建立京津冀环保协调管理机构 2015年12月初京津冀三地环保厅局签署了《京津冀区域环境保护率先突破合作框架协议》,提出以大气、水、土壤污染防治为重点,率先从十项重点工作实现突破,分别是联合立法、统一规划、统一标准、统一监测、信息共享、协同治污、联动执法、应急联动、环评会商和联合宣传。京津冀三地环保厅局表示今后将加强交流协作,定期召开会议,解决区域环境治理和生态建设的重点难点问题,积极推进京津冀协同发展。然而,由于京津冀区域性环境问题的成因十分复杂,必须统筹治理才能获得好的效果,这种通过召开会议落实环境保护合作协议的方式尚显不足。因此,为提高执行力,建议该协调机构由环境保护部统一领导,成员应包括京津冀三地环保厅局主要领导,便于重大环保事项的决策和协调。 2.3.3建立京津冀产业转移对接机制 产业协同是京津冀协同发展的关键,也是解决区域性环境问题的根本。《京津冀协同发展规划纲要》对三地的产业发展提出了功能互补、错位发展、相辅相成的指导原则和规划要求。如果据此进行生产力再布局,京津冀发展不平衡的局面可望得到根本改观。因此,下阶段的工作重点需要转移到如何贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》提出的产业转移和空间结构调整要求,建立产业转移对接机制应该成为制度建设的重点。对此,三地应成立专门的协调管理机构,建立企业对接服务平台,为三地产业对接做好信息服务、项目审批、硬件支持等工作。从近期来看,应把举办投资洽谈会,组织项目考察交流、组织企业合作论坛等作为机制建设的重点内容。 2.3.4适当调整京津冀行政区划 京津冀地区面临的诸多不协同问题,很大程度上是由行政分割和政府绩效考核机制造成的,属于“行政区经济”问题。要破解这一困局,最有效的方法就是进行行政区划调整。从国外来看,美国也曾使用过行政区划调整的方式来促进区域协同发展。从有利于京津冀协同发展的角度出发,可以有几种区划调整方案,一种是参考美国华盛顿特区模式(面积仅162平方公里,人口50多万),设立“首都特区”,只保留目前北京最核心的几个区,其他都划归河北,这样基本可以消除北京对河北的“虹吸效应”和对天津的竞争压力。另一种是将张家口、承德等长期承担北京水源保护功能而使经济发展受到抑制的地级市划归北京,以利于缓解区内矛盾。当然,最终如何通过调整行政区划来促进区域协同发展,还须由中央来协调各方利益,做出妥善安排。 2014年,环境保护部设立了重大经济政策环境评价试点项目,以期探索适合我国国情的政策环境评价方法,同时为一些重大政策提出优化建议。在京津冀城市群协同发展政策环境评价中,借鉴了世界银行的做法,除了评价政策实施的重大环境影响外,还通过程序化的SWOT分析方法评价了相关制度。由于国内外的制度评价大多采用定性评价方式,缺乏规范的程序化和量化研究,因此SWOT分析可以作为今后制度评价的重要备选方法。此外,鉴于国际上已经开始把制度评价作为战略环境评价的重要内容[5-8],我国也亟须进一步探索适合自身国情的评价方法。同时,随着我国城镇化进程的深化,今后城市群地区集聚产业和人口的能力还将进一步增强,资源环境压力还将进一步凸显。因此,从环境视角开展制度评价也是一个需要进一步加强的领域,需要更多学科和更多部门的参与。 [1] 孙久文, 原倩. 京津冀协同发展战略的比较和演进重点[J]. 经济社会体制比较, 2014(5): 1- 11. [2] 薄文广, 陈飞. 京津冀协同发展:挑战与困境[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2015(1): 110- 118. [3] 赵士影, 叶锦华, 赵连荣, 等. 基于SWOT分析法下的波兰矿业投资环境分析[J]. 中国矿业, 2016, 25(8): 42- 46. [4] 杨柳, 包晓. 基于SWOT分析法的社会环境审计研究[J]. 经济研究参考, 2016, 53: 68- 70. [5] Bram N, Keechi N. Conceptualizing strategic environmental assessment: Principles, approaches and research directions[J]. Environmental Impact Assessment Review, 2017, 62: 165- 173. [6] Chaker A, El-Fadl K, Chamas L, et al. A review of strategic environmental assessment in 12 selected countries[J]. Environmental Impact Assessment Review, 2006, 26: 15- 56. [7] Dennis V, Agamuthu P. Policy trends of strategic environmental assessment in Asia[J]. Environmental Science & Policy, 2014,41: 63- 76. [8] Fernando Loayza. Strategic Environmental Assessment in the World Bank: Learning from Recent Experience and Challenges[J]. Washington,DC: Word Bank, 2012: 8- 21. Study on Coordinated Development of Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration Based on SWOT Analysis GENG Hai-qing, LI Tian-wei (Appraisal Center for Environment & Engineering, Ministry of Environmental Protection, Beijing 100012, China) A way to prevent significant environmental problems is to conduct institutional assessment so as to improve the efficiency of resource allocation. It has become an important approach for SEA, especially for Policy SEA in light of the practices of some international organizations such as the World Bank and OECD. This paper analyzed the relationship between the coordinated development institutions of urban agglomeration and environmental problems, identified the key factors that support or constrain the coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration based on a procedural SWOT analysis, and finally put forward the countermeasures for institution construction as follows: (1) highlight the function of leading group for Beijing-Tianjin-Hebei coordinated development; (2) establish an agency to coordinate the environmental management; (3) establish a mechanism to deal with the transfer of industries among Beijing ,Tianjin and Hebei; and (4) adjust the administrative divisions. Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration; coordinated development; institution; assessment 10.14068/j.ceia.2017.05.005 X828 : A : 2095-6444(2017)05-0021-05 2017-06-19 环境保护部重大经济政策环境评价财政专项(2110203) 耿海清(1974—),男,内蒙古乌兰察布市人,研究员,博士,主要从事战略环境评价研究,E-mail:davisghq@sina.com 李天威(1971—),男,吉林辉南人,研究员,博士,主要从事战略环境评价研究,E-mail:li.tianwei@mep.gov.cn

3 结语