京杭大运河杭州段非物质文化遗产旅游开发适宜性评价

2017-09-08王立君李永乐

王立君,李永乐

(江苏师范大学历史文化与旅游学院,江苏徐州 221116)

【旅游发展研究】

京杭大运河杭州段非物质文化遗产旅游开发适宜性评价

王立君,李永乐

(江苏师范大学历史文化与旅游学院,江苏徐州 221116)

针对我国京杭大运河终点杭州地区非物质文化遗产旅游资源特征,建立由开发潜力、开发条件和开发效益三个方面组成的非物质文化遗产旅游开发适宜性评价体系,采用层次分析法主观定性确定各指标的权重,再运用模糊综合分析法对杭州非物质文化遗产进行评分,最后将杭州地区非物质文化遗产聚类分析,分为高适宜开发类、较适宜开发类和不适宜开发类,并提出相应的开发对策。

京杭大运河杭州段;非物质文化遗产;旅游开发;适宜性评价

京杭大运河是世界上开凿时间最早、流程最长的一条人工运河,伴随着历朝历代的更替而变迁,伴随着中华文明的进步而发展。在二十一世纪的今天,由于经济全球化的进程越来越快,西方文化日益冲击中国本土文化,导致大运河这一宝贵的历史文化遗存屡遭破坏性开发,尤其是与运河息息相关的非物质文化遗产(以下简称“非遗”)更是濒临失传。如何更科学地对京杭大运河“非遗”进行保护性开发成为新时代的任务。

一、文献综述

旅游开发适宜性评价是通过对旅游资源的综合鉴定,阐明旅游资源属性所具备的开发潜力,是对旅游资源的适宜性、限制性及其程度差异的评定。学术界在旅游开发适宜性评价这一研究领域已经取得了较为丰硕的成果,对于旅游开发适宜性评价体系的构建已经趋于成熟,探究的视角也正在逐步扩展。多数学者以某一具体旅游资源为例评价自然资源的旅游开发适宜性,研究几乎涵盖了所有自然资源的类型,如湖泊类[1]、森林类[2-4]、高原类[5]、湿地类[6]、山区类[7]等;有些学者则从经济区域的角度探究旅游开发适宜性评价,如对辽宁省经济带[8]、长江三角洲[9]、长沙市[10]、内蒙古[11]等经济区域研究;也有学者将研究视角聚焦在体现丰富历史价值的区域,如对历史文化街区[12]、农业文化遗产区[13]等区域。这些研究中,对于具有空间特征的评价主体越来越丰富全面,但是对于不具有空间特征的“非遗”旅游资源的适宜性评价研究相对不足。“非遗”是一个民族或者一个区域历史文化的沉淀,它通过口头方式进行传承并且结合时代特征发生变化,没有固定的形态,因此“非遗”的旅游开发与物质文化遗产旅游开发有所不同,故而物质文化遗产旅游资源评价体系并不适用于“非遗”。有的学者对“非遗”的旅游开发问题有所涉及,如有学者研究“非遗”中传统体育类文化遗产开发[14-15],也有学者研究具有地域独特性的西部地区“非遗”开发[16-17]。这些研究都是从不同的视角对“非遗”旅游开发适宜性评价进行探讨。京杭大运河“非遗”是具有中国民族传统特色的文化遗产,是中国传统文化不可或缺的一部分,研究京杭大运河流经区域衍生的“非遗”旅游开发对于中国传统文化的保护、继承和发展都具有极其重要的价值。本文旨在针对京杭大运河杭州段的非物质文化建立一个切实可行的评价体系,并对杭州地区27种“非遗”进行实证研究,希望对未来京杭大运河“非遗”的旅游开发有一定的参考作用。

二、评价模型构建

(一)研究区域

本文的研究区域为杭州,杭州地处杭嘉湖水乡,北接京杭大运河,南通钱塘江,水网密布,河道纵横,桥梁众多,航运畅达,有“东方威尼斯”之称。京杭大运河在杭州境内全长约52公里,由北向南纵穿了余杭、拱墅、下城、江干四区,贯通连接了众多市区河道。运河孕育了杭州城市,水运带动了经济文化,水网灌输了市井街巷,使杭州成为东南名郡[18]。

杭州地区因运河孕育产生的“非遗”种类繁多,有传统音乐、传统戏剧、民间舞蹈、传统技艺、传统民俗等。本文主要针对该区域中典型的传统习俗、制作技艺和表演类“非遗”进行研究。课题组邀请多位拥有旅游管理研究背景的专家、学者和研究人员,对有关杭州“非遗”的各类资料进行分析,最终从每一类“非遗”中选取9种作为研究对象。传统习俗包括农家灶头画、运河元宵灯会、花朝节、吃咸茶、蚕花会、运河船民习俗、传统节日风情、运河水乡婚礼、河神信仰民俗。制作技艺包括杭罗织造技艺、余杭清水丝绵制作技艺、王星记扇制作技艺、杭州伞制作技艺、石桥建造技艺、张小泉剪刀锻制技艺、杭州竹篮与天竺筷制作技艺、方回春堂膏方制作技艺、木船制造技艺。表演类包括杭州评话、杭州滩簧、茶园戏曲、水路班子、杭州评词、小热昏、武林调、三跳(夹板书)、武林活拳。

(二)确定指标体系

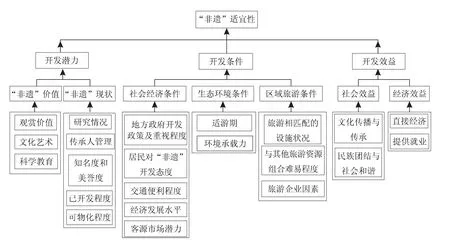

首先是建立阶梯层次结构模型,利用AHP层次分析法建立京杭大运河“非遗”旅游开发适宜性的阶梯层次结构模型,第一步确定目标层为“非遗”开发适宜性,第二步根据强弱的逻辑关系将目标层分为多层次的指标体系,第三步确定了包括目标层、指标层、要素层和因子层的四个层次。通过对以往学者文献的查阅最终确定如下的指标体系(见图1)。

目标层即“非遗”开发适宜性,这是评价的最终目标。

指标层(A)根据旅游系统的构成,并结合“非遗”旅游开发的特点,选取开发潜力(A1)、开发条件(A2)、开发效益(A3)作为旅游开发适宜性评价的准则。

要素层(B)是对指标层进一步细化。“非遗”本身所具有的遗产价值(B1)以及“非遗”现状(B2)对开发的影响是“非遗”项目开发潜力的两大成分。开发条件则要充分考虑社会经济条件(B3)、生态环境条件(B4)以及区域旅游条件(B5)。开发效益由经济效益(B6)、社会效益(B7)组成。因为“非遗”项目的开发对生态效益的影响很小,故本文没有将生态效益列入评价体系当中。

图1 非遗层次结构模型

因子层(C)选取22个具体的评价因子,即观赏游憩价值(C1)、文化艺术价值(C2)、科学教育价值(C3)、研究情况(C4)、传承人的管理与培养(C5)、知名度与美誉度(C6)、已开发程度(C7)、可物化程度(C8)、地方政府对“非遗”开发政策及重视程度(C9)、居民对“非遗”开发态度(C10)、交通便利程度(C11)、区域经济发展水平(C12)、客源市场潜力(C13)、遗产适游期(C14)、旅游环境承载力(C15)、旅游相匹配的设施状况(C16)、与其他旅游资源组合难易程度(C17)、旅游企业因素(C18)、直接效益(C19)、提供就业(C20)、文化传播与传承(C21)、民族团结与社会和谐(C22)。

(三)运用层次分析法确定指标体系权重

层次分析法是一种较为常用的主观赋权法,是对较为复杂、模糊、缺失定量数据而又相互关联、相互制约的众多因素所构成的问题做出决策的简易方法。该方法是由美国运筹学家萨蒂教授于20世纪70年代初提出的多准则决策方法。

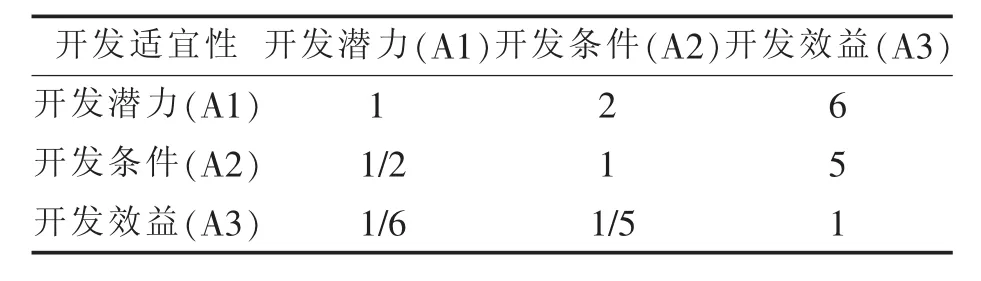

1.构建判断矩阵

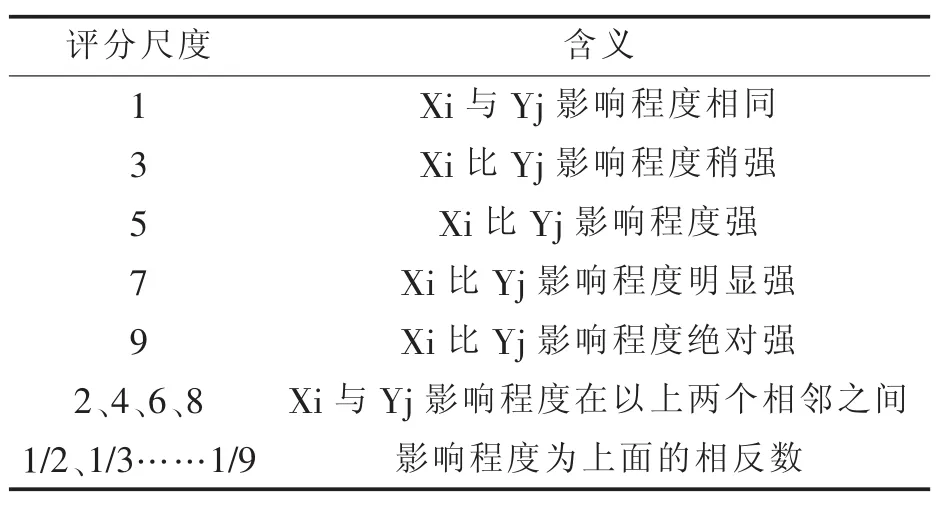

判断矩阵是开展指标比较相对重要性的依据。本研究在查阅有关文献基础上,结合多位旅游方面专家学者的访谈,客观地分析、归纳和总结相关信息,以此来构建本研究中的两两比较准则层的判断矩阵(见表1)。判断矩阵的评分指标如表2所示。其中评分尺度是指纵向评价准则Xi与横向评价准则Yj之间的影响程度。当开发潜力(A1)与开发潜力(A1)相比影响程度相同,则评分尺度为1;当开发潜力(A1)与开发条件(A2)相比影响程度在相同与稍强之间,则评分尺度为2;当开发潜力(A1)与开发效益(A3)相比影响程度在强与明显强之间,则评分尺度为6。同理可以构建要素层以及因子层的两两比较判断矩阵。

表1 准则层指标两两比较矩阵

表2 评分尺度指标对比的含义

2.权重及一致性检验

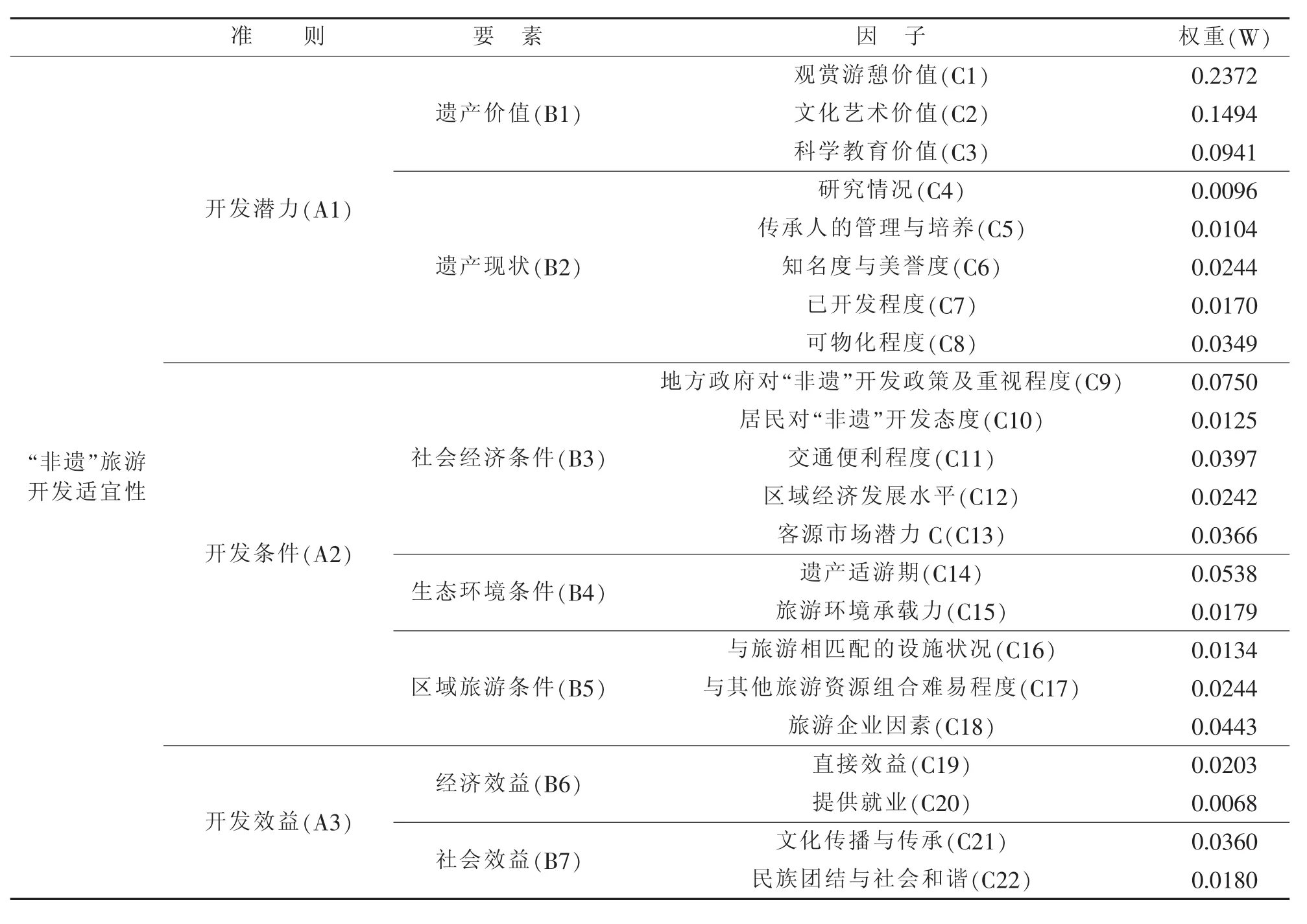

运用层次分析法软件yaahp将准则层、要素层、因子层指标的两两比较矩阵输入并经过一致性检验,从而最终得到准则层评价因子的权重Wi,开发潜力为0.5769,开发条件为0.3420,开发效益为0.0811。为了使数据更为科学,则需要通过计算最大特征根,并根据公式CI=(λ-n)/(n-1)进行一致性检验。一致性比率CR=CI/RI=0.01455/0.58= 0.025<0.1,因此通过一致性检验。以此类推得到各开发因子的权重如表3所示。

通过表3能够看出在开发潜力准则下的评价因子中,观赏游憩价值和文化艺术价值远高于其他因子,这说明各界人士对“非遗”发展旅游的影响因素的判定与我国旅游发展现状基本一致。我国旅游发展还处于观光旅游阶段,故而开发重点在于观赏游憩和文化艺术价值。而研究情况和传承人的管理与培养是可以通过努力改善的因素,因此对于开发的影响相对较小。其次,在开发条件中,地方政府对“非遗”开发政策及重视程度和遗产适游期这两个因子所占比重相对较大。这充分说明在“非遗”的开发和保护方面,个人、组织和企业对于“非遗”的开发只能起到辅助作用,政府才是起到决定和主导作用的一方,所以政府要扮演好自己的角色,切实发挥自己的职能。而居民对“非遗”开发态度和旅游相匹配的设施状况这两个因子权重较小,这是因为近年来国家经济发展迅速,人们对政府的信任日益增加,所以居民对开发“非遗”的态度一般都是赞同的。同时,与旅游相匹配的设施也随着城市的发展日渐完善,所以权重较小。在开发效益中,文化传播与传承和直接效益是“非遗”开发的目的,权重相应较重,提供就业是属于开发“非遗”的附带效益,因此权重较小。

表3 “非遗”旅游开发适宜性评价体系

(四)计算各类“非遗”项目的最终得分

模糊综合评价法是一种基于模糊数学的综合评标方法。该综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价,即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价。它具有结果清晰、系统性强的特点,能较好地解决模糊的、难以量化的问题,适合各种非确定性问题的解决[19]。模糊数学由于能较好地解决定性分析定量化问题,并通过科学的运算做出合理的判断,有利于提高方案的决策科学化水平。然而,在旅游资源评价方面,模糊方法还是一个新兴领域。

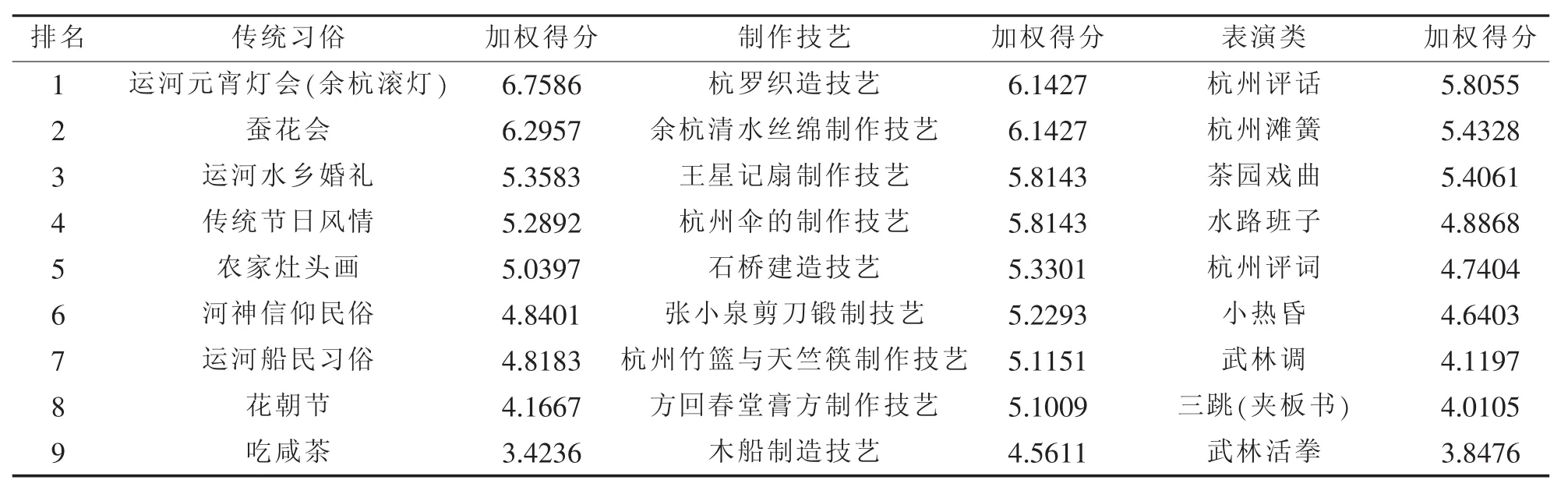

通过对京杭大运河杭州段“非遗”资料整理并制作打分问卷,邀请高校、政府、旅游业界等不同领域的专家学者,根据模糊打分准则将“非遗”项目按照“非常适合开发”“适合开发”“一般”“不适合开发”“非常不适合开发”对“非遗”每一项因子进行模糊打分,分值分别为9、7、5、3、1。最后通过加权计算确定杭州地区27种“非遗”项目的最终得分(见表4)。并根据此结果进行下一步分析。

三、旅游开发对策

通过对杭州地区“非遗”项目的整理评价,将27种“非遗”项目进行综合排名,名次位于1~3的“非遗”项目属于高适宜开发类,需要进行全面创新开发;位于4~6的“非遗”属于比较适宜开发类,要进行重点宣传开发;位于6以上的“非遗”则属于不适宜开发的范围,应进行重点保护。

表4 杭州“非遗”评价得分排名

(一)对高适宜开发类进行全面创新开发

运河元宵灯会(余杭滚灯)、杭罗织造技艺、杭州评话、蚕花会、余杭清水丝绵制作技艺、杭州滩簧、运河水乡婚礼、王星记扇制作技艺、茶园戏曲这些非物质文化遗产就目前的开发状况而言,应该进行全面创新开发。影响“非遗”开发的重要因素除了遗产价值之外,还包括知名度与美誉度、政府对“非遗”的开发与重视程度以及遗产的可物化程度等。

如运河元宵灯会中的余杭滚灯,当地有关部门将其作为重点特色文化项目予以扶持推广,并于2008年参加北京奥运会开幕式前的表演,让全世界都欣赏到这朵艺术奇葩。对于余杭滚灯的保护已经做得比较到位,应该将开发重点转移到创新上,将这一独特的传统文化继承发展下去。余杭滚灯作为一种时间性较强的非物质文化遗产,只能在特定的时间段内进行展示,创新的难点在于对余杭滚灯的非适游期如何进行后续开发。第一,要对余杭滚灯的传播方式进行创新。虽然余杭滚灯参加了2008年北京奥运会开幕前演出,在一段时间得到了社会各界的关注,但在信息化发展如此之快的网络时代,这种阶段性的关注早已被新的事物所取代,所以余杭滚灯的宣传要通过各种媒介实时更新,紧密结合当今的热点,做到始终不脱离大众视线。第二,要从表演本身进行创新。在对余杭滚灯进行深层次的挖掘之后,在不改变其文化内涵的前提之下,从滚灯的材料、滚灯的制作方式、滚灯的展示方式、滚灯的表演形式方面进行创新,让游客从多方位感受到余杭滚灯的独特存在。第三,要对余杭滚灯的继承方式进行创新。余杭滚灯现在的传承方式是以村落、家庭世代相传,这也是文化遗产生命力脆弱的主要原因。虽然近年来,余杭的有关部门把滚灯作为重点特色文化项目予以扶持推广,但是非物质文化的传承不仅需要政府的重视,更多的是人们从心里认可这种文化,要让人们感到在运河元宵灯会看余杭滚灯就像是在春节时看联欢晚会一样。所以不能只在小范围内推广,要让这种非物质文化遗产在传承中迸发活力。

(二)对较适宜开发类进行重点宣传开发

传统节日风情、杭州伞的制作技艺、水路班子、农家灶头画、石桥建造技艺、河神信仰民俗、张小泉剪刀锻制技艺、杭州评词这些非物质文化遗产应该保护与开发并重。

如水路班子,一般戏班会包下一艘船,沿着运河水系,每到一处,在船上搭台进行表演。随着现代电子产品的快速发展,这类表演已经无法吸引观众,因此要采用当下流行的各种宣传方式,提高“非遗”的知名度与美誉度,更好地保护和开发“非遗”项目。第一,要对水路班子文化进行深入的挖掘和资料整理,使其在文化内涵上更加丰满。文化之所以能够流传,就在于后人对其不断地丰富和发展,在丰富和发展的过程中会不断地同新时期的文化相融合,所以对文化遗产深入挖掘是为了“非遗”得到更好地传承。第二,宣传的内容要简单明了,能够抓住“非遗”的特征。宣传的内容要和“非遗”的内涵相契合,使观看者对“非遗”的印象深刻。因为水路班子本身就是中国传统戏曲文化的沉淀,采用中国传统的动画形式向游客展现与其文化内涵更匹配。第三,宣传方式要多样化。不同的人群对于信息的获取途径也各不相同,所以要利用各种传播途径,让各类人群都了解“非遗”文化,只有了解才可能有喜好,这也是进行文化传承最有效的方法。因此要采用当下流行的各种宣传方式,如微信、微博、QQ、甚至可以为非物质文化遗产举办大型综艺活动来提高“非遗”的知名度与美誉度,从而更好地保护和开发非物质文化遗产。

(三)对不适宜开发类进行重点保护

运河船民习俗、杭州竹篮与天竺筷制作技艺、武林调、花朝节、方回春堂膏方制作技艺、三跳(夹板书)、吃咸茶、木船制造技艺、武林活拳、鹰抓功这类“非遗”应该进行重点保护。对待“非遗”原则上是要保护与开发并存,保护是其宗旨,开发是对“非遗”的继承与发展。对待这类“非遗”的重中之重是进行保护。

以小热昏为例,杭州小热昏是一种民间说唱艺术,一般喜欢在街头演唱。说唱一段之后,就开始卖梨膏糖,也可以理解成一种销售手段。只有当地的老人对小热昏有所了解,很多年轻人对其只知其名,不明其意。目前还活跃在舞台上的演员大都年事已高,急需培养接班人,而且大量传统曲目也需要记录和整理,抢救、保护工作迫在眉睫。非物质文化遗产的脆弱性很大程度上来源于传承人的培养不到位。随着生活和工作的节奏越来越快,人们对于一些古老的艺术已经不再重视,这就导致很多非物质文化遗产逐渐消亡,对待这类“非遗”的重中之重是进行保护。第一,要采用各种方式记录下现在已有的“非遗”资料,如对一些地区进行深入走访调查,向当地老人了解,向“非遗”专家请教,及时将散落在民间的宝贵“非遗”材料整理出来,供后人研究。第二,对于非物质文化遗产的传承人进行培养。这不仅仅是简单培养几个传承人,而是将非物质文化遗产纳入教科书,让新的一代人从小了解我国优秀的“非遗”文化,这才是对非物质文化遗产真正意义上的传承。第三,要将非物质文化遗产与当代生活进行有机结合,从而改变其被社会冷落的现状。就目前的旅游商品消费市场来看,深度旅游的趋势已经愈演愈烈,在许多城市都有一条展示各类“非遗”的老街,像小热昏这类的“非遗”对游客的吸引力远远大于城市中的旅游景点,将小热昏融入“非遗”老街可以得到最大限度的保护。

四、结语

本文在综合考虑开发潜力、开发条件和开发效益的基础上,构建了由22个评价因子组成的非遗评价体系,再运用层次分析法对各个评价因子进行权重分析,最后基于模糊综合评价方法对杭州市27个“非遗”项目进行了评价和分析。希望借此可以对京杭大运河沿岸的“非遗”旅游开发提供借鉴,有效改变目前对“非遗”盲目开发的现状,科学有效地开发京杭大运河非物质文化遗产旅游。

[1]高燕,李江风,匡华.基于湖泊形态分析的旅游开发适宜性评价:以大梁子湖为例[J].长江流域资源与环境,2013(3):291-298.

[2]黄秀娟,刘伟平,兰思仁.森林公园旅游产品开发的评价模型与应用:基于旅游产品开发的适宜性角度评价[J].林业科学,2009(7):111-118.

[3]张少青.森林旅游产品适宜性评价实证分析:以福州国家森林公园鸟语林产品为例[J].林业经济,2008(4):55-57.

[4]闫淑君.森林旅游产品适宜性评价实证研究[J].林业经济问题,2007(6):552-554.

[5]黎筱筱,马秋芳.西部贫困山区生态旅游开发适宜性评价:以川西高山高原区为例[J].西北大学学报(自然科学版),2006(3):489-492.

[6]卢晓旭,陆玉麒,靳诚,等.江苏湿地资源旅游开发适宜性评价[J].自然资源学报,2011(2):278-290.

[7]李俊英,胡远满,闫红伟,等.基于景观视觉敏感度的棋盘山生态旅游适宜性评价[J].西北林学院学报,2010(5): 194-198.

[8]李鸿奎,李雪铭,马慧强,等.辽宁省旅游经济带旅游开发适宜性评价[J].辽宁师范大学学报(自然科学版),2013(3):416-422.

[9]靳诚,黄震方,徐菁.长江三角洲旅游景区布局适宜性评价[J].自然资源学报,2013(7):1196-1208.

[10]梁红玲,李忠武,叶芳毅,等.长沙市旅游开发生态适宜性评价[J].城市环境与城市生态,2009(6):31-34.

[11]张振国,贾铁飞.基于DEM和RS的旅游开发生态环境适宜性评价研究:以内蒙古鄂尔多斯市东胜区为例[J].干旱区资源与环境,2007(6):63-67.

[12]沈苏彦,尹立杰.历史文化街区旅游开发适宜性评价:以南京市为例[J].城市问题,2014(9):48-53.

[13]孙业红,闵庆文,成升魁,等.农业文化遗产资源旅游开发的时空适宜性评价:以贵州从江“稻田养鱼”为例[J].资源科学,2009(6):942-949.

[14]俞峰,吴义,邵显明,等.少数民族传统体育旅游开发适宜性的模糊评价[J].中国商贸,2013(8):124-125,127.

[15]陈炜,文冬妮.广西少数民族传统体育旅游开发的适宜性评价研究[J].成都体育学院学报,2011(10):42-46.

[16]陈炜,陈能幸.西部地区“非遗”旅游开发适宜性评价指标体系与评价模型构建[J].社会科学家,2011(10):83-86.

[17]陈炜,文冬妮.西部地区“非遗”旅游开发适宜性评价指标体系的应用研究[J].青海民族研究,2011(4):31-35.

[18]贾希佳.杭州运河“非遗”[M].杭州:杭州出版社,2013:4.

[19]张磊,蔺宝华.模糊综合评价方法的应用研究[J].科技论坛,2011(10):6-7.

(编辑:赵刘张雪梅)

Non-material Cultural Heritage Tourism Development in the Hangzhou

Section of Beijing-Hangzhou Grand Canal:A Suitability Evaluation

WANG li-jun,LI Yong-le

(History,Culture and Tourism College,Jiangsu Normal University,Xuzhou 221116,China)

According to the features of non-material cultural heritage tourism resources in Hangzhou section of Beijing-Hangzhou Grand Canal,this paper sets up an index system of tourism suitability evaluation with three aspects included,which are development conditions,development potentials and development benefits.It first determines the weights of each index subjectively by using analytic hierarchy process(AHP)method,then assesses the tourism resources of Hangzhou’s non-material heritages by using fuzzy comprehensive evaluation (FCE)method,and finally makes a cluster analysis of these tourism resources and divide the resources into three types:those to be developed the most,those to be developed limitedly and those not to be developed absolutely. The paper puts forward corresponding countermeasures concerning the resource development.

the Grand Canal;non-material heritage;tourism development;suitability evaluation

F 590.75

A

1671-4806(2017)04-0028-06

2017-03-20

国家社会科学基金一般项目“京杭运河(江浙段)文化遗产资源群旅游开发适宜性评价研究”(14BGL085)

王立君(1991—),女,江苏徐州人,硕士研究生,研究方向为旅游文化遗产;李永乐(1975—),男,山东临沂人,副教授,博士,研究方向为文化遗产与旅游规划。