三个“谜语”的假面舞会

——舒曼《狂欢节》的音乐学分析与演奏表现

2017-09-07黄伊娜武汉音乐学院音乐教育学院武汉武昌430060

黄伊娜(武汉音乐学院 音乐教育学院,武汉 武昌 430060)

三个“谜语”的假面舞会

——舒曼《狂欢节》的音乐学分析与演奏表现

黄伊娜(武汉音乐学院 音乐教育学院,武汉 武昌 430060)

虽然仅从纯音乐的角度审视,热情洋溢诗意盎然的钢琴套曲《狂欢节》也堪称代表舒曼浪漫主义音乐理想的杰作。但对演奏者而言,通过乐谱展现的标题性,透过隐涵于谱面的戏剧性,却能获得巨大的艺术想象空间。本文依据国内不甚关注的外文文献,从解析《狂欢节》的三个谜题——基本音乐动机入手,聚焦作品的标题性、叙事性,将隐现于音符间的蛛丝马迹理出清晰的戏剧线索,旨在更加准确深入地理解这部大师杰作,从而获得更为令人信服的演奏诠释和聆赏体验。

舒曼;《狂欢节》;音乐学分析;演奏建议

导 言

舒曼(Robert Alexander Schumann,1810.6.8.—1856.7.29.)钢琴作品的出现无疑是浪漫主义钢琴音乐的真正发端。作为那个时代富有改革追求与先锋精神的作曲家,他开创了一种能将音乐与故事情节、特定人物、具体事件联系起来的、全新风格的钢琴音乐体裁。由于音乐不仅被赋予叙述与模仿的功能,还将两种功能特征融为一体,使舒曼的钢琴音乐甚至比美术作品更具表情地描绘事物,也使听众对作品内容更加心领神会。舒曼曾在一封给未来妻子克拉拉的信中写道:“世界上发生的所有事情都在影响我,所有的这些政治活动、文艺作品和不同的人,我都想在音乐中加以体现、给予表达。这个时代发生的所有典型事件都在触动着我,而我必须将它们在音乐中表达出来。我并不是有意识地在创作中刻意这样,它们对我的影响完全是自然而来的”。[1]191-192

尽管其作品受到同时代政治事件、文艺作品以及特定人物的激励,舒曼的标题音乐并不会简单直白地告知大众他所描绘的事物,而是通过暗示、象征及神秘的谜题(有隐喻意味的音乐主题)来传递他精妙构想的音乐内涵。也许,在舒曼的钢琴音乐中没有比《狂欢节》套曲更能代表他那辨识度极高的早期浪漫主义风格了。作曲家青年时代的非凡之作,成为其后整个浪漫主义音乐的奠基石。对于普通听众,作品的标题性与叙事性自然难于辨识;对于演奏者,隐藏于谱面的蛛丝马迹却能提供极大的戏剧性想象空间。这一点至关重要:只有在精神层面设计(还原)这部庞大作品的戏剧性线索,才能令人信服地生动诠释《狂欢节》。本文主要依据《狂欢节》相关外文资料,综合国内有关研究成果,进一步剖析其创作手法与精神内涵,并就演奏诠释提出个人理解和建议。

一、《狂欢节》创作背景的音乐学分析

要想准确地理解舒曼《狂欢节》的精神气质,应当阅读霍夫曼(ErnstTheodorAmadeusHoffmann,1776—1882)①德国浪漫主义作家、法学家、作曲家、音乐评论人。一生共创作50多部中、短篇小说及3部长篇小说;还擅长作曲和绘画,写有2部歌剧、1部弥撒曲和1部交响乐。与简·保罗(JeanPaul,1763—1825)②德国作家,德国浪漫主义文学的先驱。文学上因其创作的幽默小说而著名。充满青春激情和极具幻想色彩的文学作品;而克拉拉对年轻的舒曼之巨大影响,亦不可忽视;此外,舒曼的文学作品和个人信件也是通向理解其《狂欢节》精神世界的桥梁。不过,要真正理解这部作品丰富的内涵,最重要的还是对舒曼精神世界中被作曲家本人命名为欧塞比乌斯和弗洛雷斯坦“两个天性化身”形象的把握。欧塞比乌斯,略作E,是性情温柔、忆念往事并怀揣梦想的天性化身;弗洛雷斯坦,略作F,是激情洋溢、狂放不羁并生机勃勃的天性化身。[2]35在舒曼的作品中,弗洛雷斯坦形象几乎始终以3/4拍的圆舞曲节奏律动加以呈现;欧塞比乌斯形象则总是以梦想、期盼和稍显乐观的音乐特点来表达。

钢琴套曲《狂欢节》完成于1835年。[3]38对时值25岁的舒曼而言,这是个有着不同寻常意义的年份。是年9月12日,他与到访莱比锡的肖邦(时年25岁)初次谋面并一见如故;三周后,他与门德尔松初识。这一年除写下《狂欢节》,舒曼还创作了名曲《升f小调钢琴奏鸣曲》(献给克拉拉/作品11)和《g小调钢琴奏鸣曲》(作品22)。《狂欢节》的正式出版是在1837年。这部被评价为舒曼最为欢快活跃的原创钢琴作品,作曲家自己称其为一座“音乐的画廊”。[3]39

探讨《狂欢节》套曲不能不将时间先定格在1834年。是年4月21日,少女爱丝特雷娜(ErnestinevonFricken)被克拉拉的父亲、钢琴家威克(FrederickWiecks)教授带到莱比锡学琴。爱丝特雷娜是Asch小镇上冯·弗丽金(VonFricken)男爵的私生女,年芳十七,美丽迷人。那年舒曼23岁,正寄居威克教授家中学习钢琴。短暂的相处,年轻的舒曼堕入爱河,遂于7月2日提出希望结为良缘。舒曼闪电般的求婚可能另有原因,因为此前医生对于他精神方面的疾病给出的建议是“药物对你并不起作用,你需要一个妻子。”[3]41-42其时,15岁少女克拉拉也沉浸在爱恋中,舒曼此举令她伤感难过。

舒曼与爱丝特雷娜秘密订婚两天后,因事来到莱比锡的弗丽金男爵打算接回女儿,听闻女儿的婚事,遂至舒曼家中探访其母亲。舒曼接踵而至,三人密室长谈。翌日,弗丽金把女儿带回了Asch小镇。所以,这一未被公开的婚约几无旁人知晓。时隔一周,舒曼忽生奇念:以S.C.H.A四个字母创作一首钢琴曲。四个字母存见于他的名字Schumann,并与爱丝特雷娜的家乡小镇名Asch重合。舒曼最初将作品名为《狂欢节:四个音符的欢乐情景》(Fasching, Schwankeaufviernoten),稍后定名《狂欢节》。[3]43此后,几次短暂重逢曾加深了二人的爱情。但进入1835年后,舒曼渐渐意识到爱丝特雷娜的性格并不像最初感觉的那么有趣;一个贫穷的私生女身份,渐令他的爱意潮水般退去。与舒曼分手后,爱丝特雷娜生活悲惨,于1844年郁郁逝去。[4]

历史虽然总是充满偶然,但这段横空出世又无果而终的爱情催生了《狂欢节》。该套曲中那些色彩斑斓的不同情绪,无疑都生发自他与爱丝特雷娜相恋并订婚的日子。

二、《狂欢节》的戏剧性特色

舒曼在一封给友人莫谢莱斯的信中这样描述:

《狂欢节》的到来有些偶然,它的大多数乐章都由四个音构成,即A.S.C.H。①在德语中,s可指音阶中的降E,h指还原B。四个字母构成一个波西米亚小镇名,在那里住着一位我音乐上的女友。巧合的是,这四个字母也同时存在于我的名字中。乐章中的副标题我是后来加上去的。音乐本身难道不是已经有足够的表现力吗?我的兴趣只是沉醉于不同的精神与情感世界之中。[1]194-195

不难发现,舒曼意欲用钢琴套曲《狂欢节》编织一个故事情节丰富的剧本,并在《狂欢节》的戏剧舞台上给本人留下一个角色——作曲家自己也置身于有些神秘色彩的虚拟现实之中。实际上,观照现实中的舒曼,简直就似简·保罗《轻率的年代》(DieFlegeljahre)中描摹的蝴蝶,摇摆于两种极端情绪——或如丧家之犬,或似能平静应对残酷生活——而备受折磨煎熬。[5]

舒曼为《狂欢节》设置了一个巨大舞池。众宾身着异服奇装,扮演不同角色。人声鼎沸,气氛活跃,爱情流言,不翼而飞。多种舞曲浓缩于《狂欢节》的不同乐章,惟妙惟肖地描述了一场盛大化妆舞会场景。叙述方式上,舒曼是以参与者的身份、透过系列窥视所感,呈现化妆舞会的精神气质。作品的21个乐章分别有描述性标题。在舒曼营造的幻想世界里,既有真实人物,也有虚拟角色。如既有克拉拉、肖邦、爱丝特雷娜,也有仅见于戏剧作品的彼埃罗与阿尔列金。全曲中A.S.C.H四个音符的不同排列组合作为动机被大量运用,使这首篇幅庞大的乐曲不失整体一致性。手法几与20世纪的序列音乐异曲同工,让人叹服舒曼乐思的“先锋、前卫”。作品曾短暂用过的副标题“四个字母的微缩图”,则透露出舒曼欲通过音乐与字母的结合与听众玩一场游戏的心理。

《狂欢节》的多数乐章都建立在A.S.C.H四个音符上。因为被交替运用于不同的旋律模式和节奏组合,产生出丰富多样的变化。在“表白”与“蝴蝶”之间的乐章“斯芬克斯”中,舒曼还精心设置了隐含整部作品戏剧性结构线索的三个“谜题”。斯芬克斯是古代神话中不同动物合体复构的怪物。它拦挡路途,以谜语索猜于行人,猜不中者,立马杀之。舒曼即以斯芬克斯为标题,用古代记谱法撰写了作为全曲基本动机的这三个“谜题”。有趣的是,“斯芬克斯”乐章的存在,似乎仅为提示隐身于《狂欢节》的三句“藏头诗”,无需真地被演奏出来。

由与舒曼名字拼写一致的音符顺序构成的谜题Ⅰ,其实并未导入《狂欢节》的任何一个主题。与此相对,谜题Ⅱ、谜题Ⅲ在作品中则被大量运用(见谱例1),只有前奏、欧塞比乌斯、弗洛雷斯坦、表白、肖邦及休止几个乐章没有完全基于两个谜题。应当注意的是,谜题的三个或四个音符的排列集合虽然不属于任何自然音阶,却丰富了作品的创作技法,强化了音乐表现力。对此,不得不钦佩舒曼视阈宽广、驾驭多调性的能力:使用了降A大调、降E大调、降B大调、g小调、c小调、f小调及降D大调,乐曲仍结构紧密。

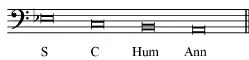

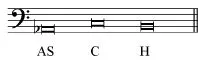

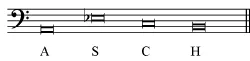

谱例1.谜题Ⅰ、谜题Ⅱ、谜题Ⅲ

No. 1

No. 2

No. 3

为避免腻味感,舒曼并未重复使用谜题动机,它们仅作为相关乐章的动力性存在。尽管这些谜题动机在美学与结构上都支撑着整部作品,但在乐曲中仍然保持着相当的隐蔽性。而每一次谜题出现,都伴以节奏样式与和声伴奏织体的巨大差别,突显出不同乐章的形象差异与风格个性,极大地加强了作品的整体性。舒曼未公开披露过这部套曲的戏剧性结构,但根据“三个谜题”的动机及各乐章的标题,全曲隐含的戏剧性结构线索可以大体推测勾勒出来:

盛大的狂欢节“前奏”响起,参与者迫不及待登台亮相;

喜剧角色“彼埃罗”与“阿尔列金”(谜题Ⅲ)相继登场;

喜剧间隙,“高贵圆舞曲”的主题(谜题Ⅲ)奏响,众宾翩翩起舞;

“欧塞比乌斯”——忧伤而敏感的人格化身(谜题Ⅲ变体)登场;

“弗洛雷斯坦”——狂野不羁、处事随性与欧塞比乌斯配对的另一人格化身(谜题Ⅲ)登场;

“娇艳女子”(谜题Ⅲ)闪亮登场,对主人公唱起一首诱惑的歌;

“表白”——主人公急切回应,与女子一起演唱这首二重唱;

“斯芬克斯——三个谜题”的提示出现,一场解谜游戏开始;

一对优雅的“蝴蝶”翩翩飞至,暗喻两位性格迥异的主人公(谜题Ⅲ)来到现场。[6]72

以上为套曲中借用谜题Ⅲ隐喻的戏剧性线索,带引号的文字为分乐章名称。“蝴蝶”之后的圆舞曲直率地推出谜题Ⅱ,套曲后半部分的戏剧性结构始显:

“A.S.C.H—S.C.H.A字母之舞”,轻快的圆舞曲带出谜题Ⅱ,狂欢节引入新的情绪;

“基阿琳娜”(谜题Ⅱ)——美少女克拉拉愤怒地登场;

“肖邦”夜曲的个性化演奏,钢琴家克拉拉内心掀起情感波澜;

“爱丝特雷娜”(谜题Ⅱ)——舒曼前未婚妻出场,愤怒的情绪较之克拉拉犹有过之;

“相逢”(谜题Ⅱ),男女主人公回忆初识的美好情景;

“潘达隆与哥伦玢娜”(谜题Ⅱ)——可爱的父女俩开始无休止地争吵;

“阿列曼得圆舞曲”(谜题Ⅱ)奏响,狂欢节渐入高潮;

“帕格尼尼”出现,魔鬼般的琴艺,引来听众驻足,大师竟自离去,只有舞曲依旧;

一段忧伤飘渺的旋律,是男女主人公真情的“告白”;

情侣“散步”(谜题Ⅱ)在花间小路,飘落轻声曼语,洒下浪漫爱情;

“休止”乐章旋即奏响,俩人复归狂欢节会场;

众人蓄势待发,终曲如约奏响,“大卫同盟进攻庸夫俗子的进行曲”(谜题Ⅱ)号角声中,总攻开始;

贝多芬《“皇帝”钢琴协奏曲》的旋律果断加入,更显“同盟”英雄气长;

谱例2.贝多芬《“皇帝”钢琴协奏曲》的旋律片段

进行曲渐快,老旧的《祖父之舞》旋律导入,徒增“庸夫”俗子气短;

谱例3. 17世纪《祖父之舞》旋律片段

寓指“庸夫俗子”的华尔兹片段两次生硬插入,来自前奏的片段两次奏响,将“庸夫俗子”两次驱赶,12颗“庸夫俗子”的脑袋滚落地上,大卫同盟赢得胜利。[6]73

舒曼作品有极大的想象空间。上述情节推理绝非唯一可能,每位演奏者或可能从自己心中找到理想的“狂欢节”。舒曼还留有一个谜,究竟谁是《狂欢节》的主人公?根据“斯芬克斯”中从未被使用的谜题Ⅰ推断,男主角当为舒曼;女主角是克拉拉?亦或爱丝特雷娜?世纪之谜,见仁见智。[6]127

理解与诠释《狂欢节》的难点,在于作品内涵的丰富与内容的多变,乐曲为数量繁多而风格各异的乐章碎片化。诚如舒曼所言:“《狂欢节》的许多乐章与其前的乐章没有什么联系,并非所有人都适应这一点。”[3]37此语或可如是解:即便隐伏情节线索,《狂欢节》每个乐章都是新的开始;演奏者亦或听众,都应不断地重新激活自己。当然,即便撇开标题性故事性,仅从纯音乐的角度审视,热情洋溢、诗意盎然的《狂欢节》也是代表舒曼浪漫主义理想的杰作。

三、《狂欢节》分乐章的音乐特色解析与演奏建议

舒曼对钢琴表现力了如指掌,精当选择了不同织体,使《狂欢节》将钢琴艺术表现的潜能发挥到极致,也对作品演奏的技巧和乐感提出极高要求。各章既有隐含情节线索串缀一体,又各具独立性,演奏者应合理设计乐章间隔,深刻把握乐曲内容与内涵,让心念、意绪、情感契合乐章转换。某些特定乐章之间,应完全停顿,深沉地呼吸,再续接演奏。

(一)“前奏”

“前奏”活跃且能量四溢,定下套曲情绪基调,与终曲遥相呼应,首尾平衡,舞曲风格尽显。开始的24个小节通过附点节奏,运用庄重的速度,奏出类似马祖卡舞曲的风格。从24小节起开始加快;标示“活跃的(animato)”部分,①此部分在其后终乐章的第86和182小节分别再现。代表大卫同盟。多样的分句法、速度变化及不同音乐氛围的并置,给全曲带来无尽的想象空间。技术难点:富有韵律地演奏左手声部。

(二)“彼埃罗”

前奏毕,一位出自意大利即兴喜剧中多愁善感的小丑彼埃罗率先登场。慢速而简单的旋律显得怪诞,极度强烈对比的表情记号使用,透射出革命性的纯器乐风格。小心谨慎、枯燥单一、没完没了是本乐章的贯穿性格。抽筋般地突发音效,极似喜剧中既无温柔也不迷人的彼埃罗形象。终止式的踏板奏法:一个突强的和弦后保持住踏板,同时很轻地奏出下一个和弦,使第二个和弦初始隐显于混响,及至踏板释放,才浮现出独特音效。②后面的“帕格尼尼”乐章中有如出一辙的奏法。技术难点:滑音般的触键方式连贯演奏和弦与八度。

(三)“阿尔列金”

乐章以怪诞的强弱突变和迷人的舞蹈节奏,生动地刻画了另一喜剧角色、变幻莫测的小丑“阿尔列金”。需使用微妙的触键奏出令人兴奋的音效。技术难点:演奏连续大跳应保证节奏的律动感与准确性。

(四)“高贵圆舞曲”

乐曲宽广而高雅,八度连奏旋律伴以左手声部优雅的低音,令人顿生翩翩欲飞之感。柔软而伤感的中段,显现出舒伯特的影响。技术难点:保持温暖的音色并突出高声部。

(五)“欧塞比乌斯”

欧塞比乌斯和弗洛雷斯坦是舒曼天性中的二重人格结构。[7]③欧塞比乌斯、弗洛雷斯坦是舒曼幻想中的大卫同盟成员。舒曼的音乐评论常交替用为笔名。两人恰好体现作曲家主观且耽于幻想与高傲且愤世嫉俗的“双重性格”。平静婉转、充满回旋与装饰的旋律,寓意性格内向、耽于幻想、茫然漫步中的欧塞比乌斯。双手复节奏对位与错综杂陈的音符分组,造成迷幻的结构组织。第17—24小节的踏板运用,奏出优雅而悲伤并略微失神的情绪。中段应保持四分音符的换踏板频次。技术难点:复节奏对位。

(六)“弗洛雷斯坦”

热情冲动的弗洛雷斯坦激情登场。乐章极端的速度变化,堪称舒曼钢琴曲之最。来自《蝴蝶》(作品2)首段的主题被两次引入,①在第二次引用(19—22小节)出自“蝴蝶”的该主题时,舒曼于乐谱上对此明白地标注为“蝴蝶?”蝴蝶当指音乐主题来源,附以问号,却有些令人费解。速度放慢至柔板。乐章结束于一个未经解决的七和弦,余韵悠悠。技术难点:终止前的加速段落。

(七)“娇艳女子”

开头3个小节的柔弱音响,构成前章的终止式。随性的旋律紧接其后,音效瞬间(2小节内)至极强又复归极弱,巨大的力度对比和轻妙的优雅乐风,彰显典型的浪漫主义特色。轻佻的“娇艳女子”唱起冷漠的歌谣,漫不经心却不失诱惑。技术难点:快速双音落滚。

(八)“表白(复奏)”②本乐章名称中的“复奏”,即指本章大体为前乐章“娇艳女子”的重复或变化重复。

本乐章巧妙地摈弃了前章几乎所有怪诞夸张的元素,尽显伤感迷人的情调。需谨慎细致地使用踏板,奏出隐藏于织体中的歌唱声部。技术难点:内声部的连奏。

(九)“斯芬克斯——三个谜题”

舒曼借用“斯芬克斯-谜语”的古代神话,将谜题(音乐动机)隐藏于《狂欢节》章节之间。“三个谜题”的3个碎片化音型一般并非用于演奏。简·保罗的四行诗《爱,斯芬克斯》,讲述爱情就像谜语,陷入爱河的人应该了解其中的危机。[8]联系到《狂欢节》围绕斯芬克斯创作的事实,似乎暗示舒曼当时深陷与爱丝特雷娜和克拉拉的三角恋旋涡。

(十)“蝴蝶”

乐章与钢琴曲《蝴蝶》兴奋迷人的舞蹈性和精神内涵多有同构。左手奏响的旋律开篇如狩猎号角,右手的前四个音A.S.C.H(即A、降E、C、降C)要鲜明突出;左手每两个16分音符使用踏板。技术难点:装饰音跳跃。

(十一)“A.S.C.H—S.C.H.A字母之舞”

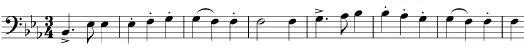

斯芬克斯As.C.H(即A、降E、C、B)构成的动机开始主导。大量的装饰音及突强效果、双音落滚及不规则的重音产生节奏驱动力,音乐犹如永动机般循环往复。第13—16小节,左手的降C音应解决至降B:

谱例4. 左手的降C音解决至降B

measure 12

measure 16

第13小节应轻柔;第17小节应更加轻柔。技术难点:急板中的断奏。

(十二)“基阿琳娜”

基阿琳娜是克拉拉的化名。乐曲以As.C.H开头延伸发展。下行对应主题d的“降A、G、F、降E、D”,引自克拉拉的作品2。技术难点:自由随想而不失动力的音效。

(十三)“肖邦”

素材来自肖邦夜曲,但速度标识为“激动的(agitato)”,音乐性格已非典型的肖邦夜曲。舒曼既选择模仿肖邦夜曲,又以“激动的”方式演绎,让人顿生疑云。推测舒曼描述的是带着愤怒情绪在演奏肖邦乐曲的克拉拉。《狂欢节》中不使用“谜题动机”的乐章仅有“肖邦”和“帕格尼尼”,特殊地位可见一斑。第10小节高潮处的指法是对肖邦心领神会的模仿。技术难点:调性与和声对比。

(十四)“爱丝特雷娜”

爱丝特雷娜是舒曼当时的未婚妻,性格激情而易怒。Asch是其家乡小镇,乐曲理所当然地使用了As.C.H谜题动机。这首华尔兹舞曲如疾风骤雨,演奏应避免生硬暴躁。技术难点:内声部旋律。

(十五)“相逢”

乐章始于单声部旋律,接着转到B大调,用模仿对位的方式(17—44小节)描绘恋人相见的私语场面,应巧妙运用踏板,力求美妙温暖的音色。技术难点:极弱的伴奏织体。

(十六)“潘达隆与哥伦玢娜”

潘达隆——一位17世纪的威尼斯老人,喜欢夸夸其谈针砭时弊。哥伦玢娜——潘达隆的爱女。乐章活跃的段落结构和丰富的跳音描绘了父女俩喋喋不休的斗嘴场景。富有动力的跳音与优美歌唱部分的对比是乐章最迷人之处。技术难点:和弦断奏及快速跳音。

(十七)“阿列曼得圆舞曲”

乐曲起始于变换了节奏样式的As.C.H。乐章末尾应果断渐强,形成意外的收尾终止效果。技术难点:力度突然转换。

(十八)“帕格尼尼”

“帕格尼尼”插在“阿列曼得圆舞曲”的三声中部(trio),形成“圆舞曲中的间奏曲”结构,寓意意大利音乐大师突现,以魔鬼般的炫技将德意志风格圆舞曲打断。键盘上夸张地模仿小提琴跳弓的风卷残云,生动展现了帕格尼尼独步天下的乐风与魅力。演奏切分节奏的大跳断奏音型时,左手的极强始奏于正拍前,右手的跳音轻奏在正拍上,制造左手更像正拍的听觉错位。技术难点:手掌大幅度伸展。

(十九)“倾诉”

“倾诉”,亦名“告白”,描绘有情人呢喃低语、誓言相爱的情景。技术难点:音色控制。

(二十)“散步”

“散步”紧接上章。迅捷的力度变化,应力避产生突兀的重音。两个声部中的二重唱旋律,寓意浪漫爱情。①该乐章的部分段落曾出现在《大卫同盟》(作品6)中。技术难点:精妙的踏板运用。

(二十一)“休止”

描摹众志成城、整装待发的情景。技术难点:快速分解和弦。

(二十二)“大卫同盟进攻庸夫俗子的进行曲”

狂欢节英气勃发的结尾。罕见的3/4拍子进行曲,体现追求自由的浪漫主义精神。第182小节是长大篇幅加速的起始,要注意能量积聚,渐成风卷落叶之势。技术难点:长篇幅考验韧性与耐力。

结 语

尽管《狂欢节》的创作仅涉及三个基本音乐动机,舒曼却如高妙的音响魔术师,奇迹般地据此构成了这部千般变化的钢琴套曲。要深入理解这部内涵丰富的作品并进行有说服力的二度(演奏)、三度(聆赏)创作,只有对其原创背景和元典文本进行细致地音乐学分析才可能实现。本文通过参考研读英文相关著述②本文参考研读的英文相关著述已列入文末参考文献目录。,分析探究作品谱面的相关信息,结合自己该作品之演奏实践与教学的相关体验和思考,从解析三个谜题——基本音乐动机入手,聚焦标题性、叙事性,将隐现于《狂欢节》音符间的蛛丝马迹理出了戏剧性结构线索,旨在为准确深入地理解这部大师杰作,获得令人信服地演奏诠释和深刻的名作聆赏体验,提供一些参考。限于主客观原因,本研究尚多存未竟之处,如未能揭秘谜题Ⅰ何以没有被实际使用、未能判定“狂欢节”男女主角的身份归属;勾勒出的戏剧性结构线索或有想象成分偏高之嫌等。这些都有待继续探讨。

[1]FrederickNiecks.ProgrammeMusicinthe last Four Centuries[M]. NewYork:HaskellHouse, 1907.

[2]Jensen, Eric Frederick. “Explicating Jean Paul: Robert Schumann’s Program for Papillons, Op. 2” 19th Century MusicXXII(1998-99): 127-44.

[3]Taylor, Ronald. Robert Schumann: His life and Work. New York: University Books, 1982.

[4]Reich, Nancy B. Clara Schumann: The Artist and the Woman. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985:156.

[5]黄伊娜.前期浪漫乐派钢琴曲的典范之作[J].交响(西安音乐学院学报),2014(2):112.

[6]ErikaReiman.Schumann’s Piano Cycles and the Novels of Jean Paul[M].Rochester, NY:UniversityofRochesterPress,2004.

[7]Schumann,RobertandMauriceHinson.Carnaval, Op.9[M]. VanNuys,CA:AlfredMusic, 1991:122-123.

[8]Niecks,Frederick.ProgrammeMusicinthe last Four Centuries[M]. NewYork:HaskellHouse, 1907:22.

(责任编辑:王晓俊)

J605;J604.6

A

1008-9667(2017)02-0150-06

2017-01-15

黄伊娜(1962— ),女,广东阳江市人,武汉音乐学院音乐教育学院副教授,研究方向:钢琴演奏与教学。