农业水权市场综合框架体系及案例分析

2017-09-03徐梓曜刘云杰练继建

徐梓曜,王 寅,刘云杰,练继建

(1.天津大学建筑工程学院,天津 300072;2.水利部综合开发管理中心,北京 100053;3.中国水权交易所,北京 100053;4.水利部综合事业局,北京 100053)

农业水权市场综合框架体系及案例分析

徐梓曜1,2,王 寅3,刘云杰2,4,练继建1

(1.天津大学建筑工程学院,天津 300072;2.水利部综合开发管理中心,北京 100053;3.中国水权交易所,北京 100053;4.水利部综合事业局,北京 100053)

以较为成熟的水权市场建设和水权制度改革理论与实践为支撑,以对多个农业水权市场的实地调研为基础,提出融合制度基础、经济动力、交易参与人、第三方保护和设施基础等5大模块,涵括14个要素的农业水权市场综合框架体系,阐明了各要素之间的内在联系。以澳大利亚维多利亚州、智利Limarí流域和中国石羊河流域为例,在农业水权市场综合框架体系下对3个国家农业水权市场进行分析,进而从水权法律体系、水资源产权管理制度、水权信息共享度、水权交易媒介等多个方面总结出建立健全农业水权市场的必要条件及建议,旨在给我国积极探索建立农业水权市场的决策者们提供参考。

农业;水权交易;水权市场框架;体系要素

随着全球人口和经济的快速增长,各行业用水量不断加大,加之气候变化和一些地区基础设施的老化,水资源匮乏问题已成为人类的严峻挑战[1]。由于提高水资源分配效率可使社会环境、福利最大化,水权交易一直被视为解决干旱和半干旱地区水资源短缺的有效手段[2-4]。全世界约有70%的淡水供水量用于农业灌溉[5],但用水效率低,节水潜力巨大,因此农业水权交易是水权市场中最活跃的组成部分。

农业水权交易是指灌溉用水户(或组织)间开展的水权交易。农业水权市场分为正式和非正式两种类型[1,6]:前者基于政府主导,以澳大利亚墨累-达令流域水权市场为代表;后者基于农民传统习惯,多存在于亚洲,如已存在百年的阿曼Falaj灌溉系统水权市场[7],中国[8]、印度[9]农村地下水权市场。虽然两种水权市场都是水资源优化配置的有效手段[6],但正式水权市场具有交易区域广、交易期限长等特点。随着跨区域和永久性水权交易需求不断扩大和对第三方影响认识的逐步深入,制度化的正式水权市场已成为各国的发展趋势。目前,国外大部分研究集中于正式水权市场,多以澳大利亚、美国、智利、西班牙等国水权市场为研究对象。从科研范畴划分多围绕以下几方面开展研究:①从经济学角度研究水权交易的经济效益[10-12];②从生态环境角度研究水权交易的第三方影响[13-15];③针对交易价格和交易成本进行讨论[16-17];④将水权交易视为应对气候变化的工具开展研究[2,18];⑤对某个国家的水权制度改革进程进行讨论[19]。纵观国内外水权研究,多角度综合评价水权市场的研究不多。Wheeler等[3]深入探讨了墨累-达令流域水权市场对社会、经济以及环境的影响,并从制度、政策等角度提出了提高水权市场效益的对策,但文章只对单个水权市场进行了分析。Grafton等[20]从制度基础、经济效益和环境可持续性3个维度构建了水权市场评估框架,并对比了5个国家的水权市场,但未找出各维度和评判标准之间的内在联系,且对5个国家的水权市场分析不够深入。本文提出了农业水权市场综合框架体系,在该框架体系下深入分析了澳大利亚、智利、中国农业水权市场,总结出建立健全农业水权市场的必要条件及建议。

1 农业水权市场要素分析

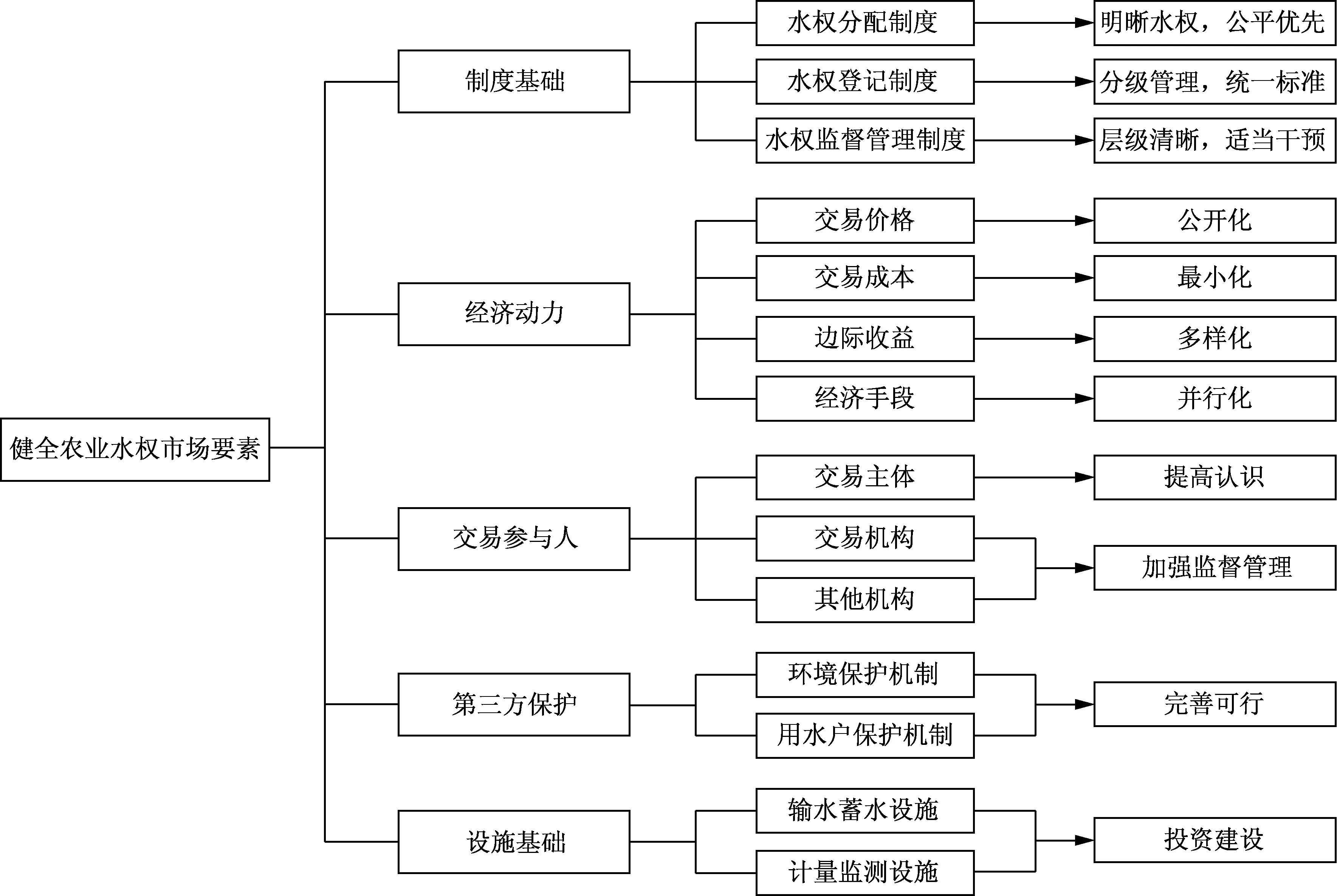

农业水权市场的要素分为制度基础、经济动力、交易参与人、第三方保护和设施基础5类(见图1)。

图1 农业水权市场综合框架体系示意图

1.1 制度基础

水权制度是界定、配置、调整、保护和行使水权,明确政府间、政府与用水者间以及用水者间权、责、利关系的规则,从法制、体制、机制等方面对水权进行规范和保障[21]。完善的水权法律体系是构建水权市场的根本。法律法规不完善是影响市场机制发挥作用的主要原因。水权分配、水权登记和水权监督管理是水权制度基础的重要内容。

a. 水权分配制度。水权分配的前提是要对水资源使用权进行规范化定义,充分体现水权的物权性、稳定性、流转性和资本性等产权属性,同时进行精细化和分类管理。如一些权益需要与土地解耦,以便灵活交易,而另外一些权益需要和土地捆绑,以保证土地性质不受侵害。明晰水权归属,明确权利主体并通过法律保障权利持有者合法权益是水权分配的另一重要要素。水权分配原则应坚持兼顾农户用水习惯并遵循公平原则。如巴基斯坦农民之所以不愿意服从水权交易相关法规,而智利水法却被广泛接受,正是因为智利水权初始分配考虑了农户过去用水情况[22]。通过水权分配,明晰权利主体权属和权利义务,提供有效的转让激励和利益保障,以促进水权交易有效进行。

b. 水权登记制度。水权登记是水权交易的信息基础,也是水市场发展的必然要求。水权登记应秉承层级清晰、统一标准的原则,满足水资源管理者及用水户等不同对象对水信息的需求。澳大利亚2006年就启动了水量账户系统建设项目,整合了水资源规划、水量分配、取用水量和水权交易等所有涉水信息,有效解决了信息不对称问题,并颁布了统一的技术标准,消弭了各州间数据壁垒,提高了数据信息的可靠性和完整性。这不仅有利于交易双方清楚交易明细和持水权数量,也使管理者可以实时追踪水权流转情况,极大降低了交易成本[23]。

c. 水权监管制度。对于标准商品来说,完全自由的市场是配置资源最有效率的机制,任何行政干预都是不必要的[24]。然而水并非标准商品,“都柏林基本原则”明确指出,淡水资源在其所有竞争用途中都具有经济价值,应被认为是一种经济物品和一种特殊商品。由于这种特殊商品对维持生命具有极其重要的作用,完全自由的市场可能会失效,需适度约束交易行为。但过度的行政限制会破坏参与人的积极性,阻碍市场发展。因此,决策者应当制定适度的行政限制,保持市场相对自由。此外,行政能力(人力、财力等)也是推行水权有效监督管理的重要保障,行政能力的高低直接影响水权政策法规的实施力度。一些国家因财力有限或中央政府支持度不高,水权市场改革缓慢[20]。在提高行政能力的同时,政府和有关单位之间也要建立层级明晰、权责明确的行政监督管理体系。

1.2 经济动力

透明的交易价格、较低的交易成本、多元化的水资源边际效益,以及适当的宏观经济调控是水权市场趋于成熟的经济动力。

a. 交易价格。水权交易价格是水权市场的中心要素。Qureshi等[12]指出,水权市场是提高经济效益的必要手段,正是因为价格使水资源的机会成本不再隐晦。灌溉用水户对收益的经济评估主要依靠水价,以及气候、作物行情等信息[3],这些信息也是诸多水权学术研究的核心。

b. 交易成本。科斯定理认为,在产权明确、交易成本为零或很小的前提下,产权最初如何分配不影响资源的使用效率。然而市场的建立和运行都存在成本,运行成本指促成交易所花费的时间和货币成本,包括信息搜寻、谈判、决策、监督履约等成本。McCann等[1]将影响水权交易成本的因素分为物理、文化及制度环境两大类,并提出降低交易成本的政策建议。沈满洪[16]将水权交易成本分成七类,并讨论了各成本的决定变量。Luo等[2]在利用优化模型对加拿大某汇水区内假设的农业水权市场经济效益进行敏感度分析时,发现交易效益不但与交易成本成单调递减关系,且对交易成本高度敏感。

c. 边际价值。市场机制总能使资源自发地从低边际价值转向高边际价值,且边际价值差值越大,交易潜力越强。水权边际价值主要由种植作物决定,也与土质、设施等因素有关,如Bjornlund[25]发现水权倾向从农作物种植和牲口饲养向乳制品生产、葡萄酒酿制和园艺作物等经济价值更高的产业流转,也发现水权倾向从高含盐土壤向低含盐土壤流转,以及购买水权者多拥有先进灌溉设施等规律。

d. 经济手段。为了促进水权交易,避免水权持有者故意囤积水权,政府可以采取适当的经济手段对市场进行调控。如对肆意囤积的水权征税,或对水权交易进行补贴。但诸如此类的经济手段仅对登记水权有效,如果水权没有登记在案,政府无法对持有人行为做出判断。

1.3 交易参与人

农业水权交易参与人包括农户、用水组织或其他经济组织。在追求自身经济利益最大化的同时,他们的行为影响着整个市场。

a. 交易主体。交易主体是指农业水权交易买卖当事人,他们的可支配水权、经济条件、受教育程度、风险承受度等因素都直接影响水权市场的发展。Wheeler等[26]对澳大利亚GMID灌区早期和近期两个阶段参与水权交易农民的年龄、受教育程度等十几项社会经济特征数据进行了回归分析和假设检验,发现农民水量交易的决策与这些特征显著相关,如受教育程度低的农民交易可能性低。Zuo等[27]通过实验发现资本充裕或灌溉面积大的农场更倾向参与交易。

b. 交易机构。交易机构在创造和运作水权市场、增加水权市场深度方面起到重要作用[28]。交易机构通过完善的交易系统,统一的交易规则,将潜在的交易主体集合到一起,根据市场供求有效地发现价格,撮合完成交易。交易机构应当遵守相关法律和行业准则,接受政府监督管理和行业自律管理。澳大利亚竞争与消费者委员会ACCC[28]指出,有效的行业自律可增强用水户潜在保障,减轻行业监督管理负担;但低效率的行业自律不但会增加行业负担,也会损害交易机构的竞争力。

c. 其他机构。其他类型水权服务机构包括交易代理商、水银行等。代理商可以是具有相关资质的律师,也可以是专业代理机构。水银行把水权当作货币进行存取、转让、放贷,拓展水权衍生品。20世纪90年代加州水银行向当地灌区支付权利金购买水权期权,又在当年旱季以约定价格购买水权选择权。

1.4 第三方保护

水权交易会改变水资源的时空配置,可能对生态环境或其他灌溉用水户造成显著负影响,需要政府主导建立第三方评估和保护机制。

a. 环境保护机制。水权交易可能会影响生态环境。如农药使用量大的种植户购买水权会造成退水污染,影响河道水质;跨灌区交易会导致卖方区域河道污染稀释能力下降或生态流量减少;地下水权交易可能造成买方地区地下水超采等。为减少水权交易对生态环境的影响,一些研究建议将灌溉用水分为消耗和非消耗两部分,只允许转让消耗部分[29];一些地区禁止跨灌区交易或限制交易比例。有效的环境保护机制应基于对交易负外部性的充分理解,通过合理的补偿或保护机制将其内在化,找到经济和生态环境效益均衡。

b. 用水户保护机制。水权交易也可能会影响其他用水户。如上游出售水权可能会降低下游农户的供水可靠度;而在渠系接近满负荷运行时买入水权可能会导致输水拥堵,降低其他用水户的供水准时性[30]。因此,成熟的农业水权市场应保护非交易用水户的合法权益,建立有效补偿机制,实现整体利益最大化。

1.5 设施基础

与碳排放权、排污权不同,水权交易对配套设施的依赖性更强。首先,如果买卖双方不存在河流上下游关系,水权空间变化只能通过渠系或者管道才能实现;其次,水权使用时间变化需要足够库容的蓄水设施将水权“存储”起来,此外,还需要计量监测设施对水资源进行监控。

a. 输水蓄水设施。水资源供需矛盾日趋激化,但农业水权市场却未在世界上大多数干旱、半干旱地区迅速发展起来,原因之一是因为农业水权市场需要大量前期工程费用[31]。跨灌区交易需要费用更高的长距离输水设施。Brook等[10]发现澳大利亚一些地区输水系统存在物理限制,部分提高市场效率的潜在交易无法顺利完成,这不仅造成了水权价格溢价,也很难达到市场长期均衡。

c. 计量监测设施。计量监测设施是水资源管理部门对地表水、地下水的水量、水位和水质进行监测,掌握水资源使用和水权交易履约进度情况的基础工具,同时也是量化水权交易第三方影响的必要手段,是正式农业水权市场必不可少的组成要素。

2 农业水权市场要素的内在联系

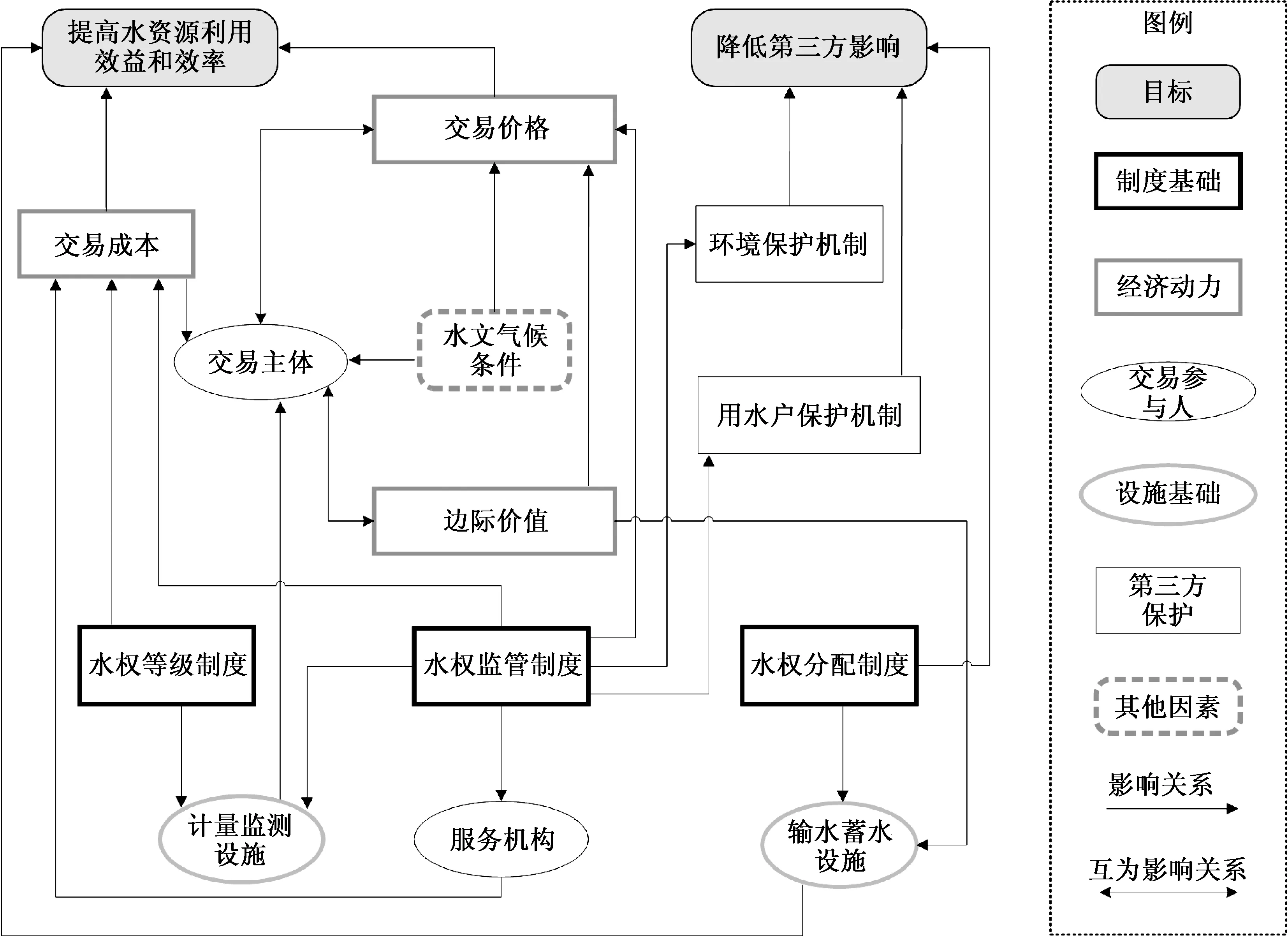

农业水权市场是一个有机的整体,图2为各要素间的内在联系。成熟的水权市场在提高水资源经济效益和使用效率的同时要兼顾第三方利益,最大限度降低第三方影响,实现社会、环境共同福利最大化。

图2 农业水权市场要素内在联系示意图

交易成本足够小是提高水资源利用效益和效率的前提之一。行政阻力是许多水权无法流转的共同障碍[32],建立层级扁平、权责明晰的水权水市场监督管理制度体系,简化交易审批流程是降低交易成本的首要措施;搭建水权登记平台便于信息交互,是降低交易成本的必要手段。此外,交易服务机构也能降低交易成本,特别是对于专业知识性强、交易频繁度低的水权交易[33],但交易服务机构的经营要接受相关部门的监督管理。水权边际价值和交易主体的相互关系体现在前者的差异取决于后者的种植选择,而作物行情波动导致其边际价值变化,也会影响农户的种植和交易决策。同时,交易成本过高或超过双方水权边际价值差值会阻碍农户进入市场,导致交易失败[14]。

提高水资源利用效益和效率需要透明、可预测的水权交易价格。交易价格信息不足会增加市场不确定性,降低农户交易的意愿[33]。

交易价格取决于供求关系,买卖双方(即水权供求双方)对水权的价值预期、价格判断、议价经验和避险心理都直接影响成交价格;相反,当前市场价格水平和同等条件下的历史价格也会影响农户的决策。水权边际价值分布是影响价格的另一关键因素,当需求端的边际价值普遍偏高且竞争激烈时,价格会随之升高,反之亦然。此外,监督管理机构对市场价格的行政限制直接“塑造”了价格区间,虽然这在一定程度上防止了价格异常波动,但也束缚了市场的效益和效率[25]。水权边际价值越高,分配制度下水权的归属越明晰,其物权性、资本性越强,投资节水、输水和蓄水设施的热情就越高;而投资这些设施能减少因物理限制而造成的效率和效益损失。另一方面,计量监测设施不精确会造成一些农户超量用水,损害交易积极性。

降低第三方影响方面,除需要在监督管理制度体系下建立第三方保护机制,将水权交易负外部性合理内在化外,在水权分配阶段,也应考虑在满足当前及今后一个时期用水需求的条件下,预留未来用水和生态用水。水文气候年际变化对水权市场起着深远影响。丰水年交易动力较弱,水价偏低;枯水年,特别是严重干旱时期,缺水会造成严重经济损失的农户将迫切购买水权,而缺水敏感度较低的农户倾向通过减产或休耕售出水权。此外,枯水年水权价格不但普遍高昂,而且离散程度也较高[34]。

3 典型农业水权市场案例分析

3.1 澳大利亚维多利亚州水权市场

始于20世纪80年代的澳大利亚水权交易约95%(按水量)发生在东南部的墨累-达令河流域,年均交易额达20亿澳元[35]。流域境内的维多利亚州水权制度建立最早,2015—2016年度,州内水权交易量约29亿m3[36]。

a. 制度基础。澳大利亚《2007水法》明确了水权市场和水权交易的目标及原则,赋予墨累-达令流域管理局(MDBA)制定水权市场规则的权利,授权澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)进行水权市场监管。维多利亚州《1989水法》规范了州内水权交易规则;州水务登记处(VWR)负责水权登记和信息公布,地方供水公司负责水权交易的审批工作。州内水权精细化程度很高,农业水权被分解为:①水权份额(water share),即获取水资源的权利,明确了持有人可获水量配额(water allocation)的最大值;②输水份额(delivery share),即享有输水设施“部分”容载量的权利;③用水证(water use license),即引水入田的权利。3种权益均可交易,但在维多利亚州后两者的交易需与土地捆绑。州内拥有完善的水权登记制度;截至2016年,在VWR登记注册的水权共计69.64亿m3[36]。经历了30年的改革,州政府逐步放宽水市场的行政限制。例如早期的水权收购者必须拥有农田,而现在任何人均有权购买水权份额[37]。再如一些灌区出售水权的上限从总水量的2%调整为4%,目前该限制已被废除。

b. 经济动力。维多利亚州水权交易历史数据公开、完整且易查询,不同类型的水权价格差异显著;旱年水价可能是湿润年的数10倍[19],体现了水资源的稀缺性。州内农牧产品众多,小麦、大豆等粮食作物,杏仁、葡萄等经济作物,以及畜牧养殖和乳制品生产的水权边际价值层次性强;特别在严重旱年,由于多年生经济作物断水死亡后需大量资金和时间修复[27,37],更激发了交易热情。与水权交易经济收益相比,交易成本较低;且农户水量配额交易获利被视为收入可以抵税,这均提高了交易的内生动力[25]。

c. 交易参与人。维多利亚州农民受教育程度高(69%上过大学、高中毕业或受过贸易方面教育),农场面积广(平均83 hm2)且资金充裕(平均资产59万澳元)[27],这些客观条件促使农民认识水权,并根据水价、农牧产品价格评估收益,视水权为商品进行交易。研究表明,州内交易用水户和非交易用水户之间的特征差异比他们在市场形成初期时的差异有所缩窄[26],这证明更多具有不同特征的农户参与了交易。维多利亚州水权交易机构不但撮合交易,也协助农户完成交易行政审批。州内水权交易代理商众多,一些房地产或股票经纪人也充当着水权交易代理商的角色[28]。监督管理方面,ACCC负责保证交易服务商依照《贸易法》履行义务,确保交易用水户权利;一些服务商之间还建立了行业自律准则。

d. 第三方保护。《2007水法》明确规定保护第三方利益,要求成立联邦环境水持有人(CEWH),将环境作为交易主体进入市场。2011年维多利亚州环境水持有人(VEWH)成立,作为独立法定机构管理州内环境水权。目前,政府已支付约31亿澳元回购环境水权[19]。从2009—2015年,MDBA、CEWH和VEWH共计持有维多利亚州的高可靠度水权份额从0%增长至26%[37]。此外,为防止水权交易影响第三方用水户的供水可靠度,维多利亚州除采用限制交易等非市场手段,还引入了“汇率”(exchange rate)等市场手段,对一些交易水权进行核减[13,30]。

e. 设施基础。作为澳大利亚主要农产品出口区,维多利亚州灌溉渠道、管道、水库、河坝等农业灌溉基础设施非常发达,加之包括墨累河在内的近20条河流构成的密集河流系统,同水系不同交易区之间的交易几乎不受物理限制。但因墨累河Barmah Choke河段非常狭窄,输水密集期有些交易可能会受制约[30,35]。

3.2 智利Limarí流域农业水权市场

智利北部的Limarí 流域是水权交易最为活跃的地区。1981—2000年,流域27%的水权通过交易完成二次配置[38]。

a. 制度基础。智利《1951水法》提出水资源是自然资产,《1981水法》明确个人拥有水权使用权,保护私有水权资产且允许买卖和抵押,将水权分为消耗性和非消耗两类[38]。水总董事会(DGA)负责全国水资源管理,但没有限制、剥夺用水户水权的行政权力[39]。《1981水法》授权各级用水者协会负责辖区内水权管理工作,对协会的组建、管理、权利义务进行了详细规定[11]。流域内各协会早已完成水权登记,且修订的《2005水法》要求协会向DGA下属的公共水资源登记处(PWR)备案属地内水权确权情况[11]。由于部分水权交易通过土地交易机构完成,部门间数据共享率低,且非登记水权也受法律保护,截至2011年,全国仅20%的水权和50%的水权交易完成登记[40]。水权交易无需政府批准,但Limarí流域实行Paloma管理体系,规定永久性水权交易需在同一协会辖区[7],一定程度上限制了一些潜在交易。

b. 经济动力。Limarí流域内交易双方可在协会查询交易历史信息[41];水权价格完全体现了水资源稀缺性,1995—1996年大旱期间的交易价格是平时的3~12倍[42]。流域内作物种类丰富,既有土豆、玉米等一般作物,也有牛油果、葡萄等高经济作物[11,43],其中葡萄边际收益是土豆的25倍左右[41]。高边际价值差导致水权交易非常活跃,仅1993—1997年,就发生水权交易6 000次[44]。流域内临时性水权交易无须缴纳交易费,永久性水权交易费用一般为成交价款的5%(买方支付)。由于买方多为种植大户,边际收益普遍偏高,交易费用并未阻碍交易的发生[44]。宏观调控方面,政府根据不同水文条件确定当地税率系数,对囤积水权进行征税;新增用水需通过拍卖获得。

c. 交易参与人。Limarí流域水权买方多为高经济作物种植大户,抗风险能力强,对交易价格的溢价承受能力较高。卖方多为年老农户,受教育程度普遍不高[4],旱季出让临时性水权可获得高于农业产出的收益且风险低[39]。20世纪90年代DGA对用水者协会进行统一培训,系统提高了管理能力,促进了水权交易有序进行。2012年Limarí流域开通水权交易平台,运营3个月成交水量达45万m3。此外,水权交易代理商(地产经纪人、律师)也推动了流域水权市场的发展[38]。

d. 第三方保护。《2005水法》规定了各条河流最小生态流量[38],但智利中北部河流水资源已普遍超负荷开发,无多余水量供给生态用水。政府回购水权步骤繁杂,用水户补偿金成本高昂;环境保护组织资金匮乏,回购生态水权难度很大[45]。灌区多为固定水闸分配系统,上游跨灌渠交易会因退水减少而降低下游的供水可靠度。为保障相关用水户权益,规定上游临时水权交易仅限于同灌渠内[44]。

e. 设施基础。Limarí流域3座水库总库容达10亿m3[11],可抵抗3年连续干旱[41]。同时,部分种植大户拥有私人蓄水池[44],提高了蓄水综合能力。流域内渠系发达,协会根据渠系维护成本和用水户需求,将收益投入到渠系维护和计量监测升级改造中,激发了用水户交易的积极性。

3.3 中国石羊河流域农业水权市场

石羊河位于甘肃省河西走廊,流域内农业水权交易活跃。2013—2015年,流域水权交易示范县(区)累计交易888次,交易水量2 234万m3。

a. 制度基础。我国《水法》尚未对水权定义和交易做出具体规定。《取水许可和水资源费征收管理条例》仅对取水权转让作出原则规定,且限于节约的水资源。虽然《水权交易管理暂行办法》确定了水权交易类型和步骤,但缺乏法律效力。目前,我国尚未形成针对水权市场的管理体系,主要依靠水权试点,以点带面探索水权制度建设。水权分配方面,石羊河流域建立了“区级→灌区→乡镇→协会→小组”5级分配机制,灌区管理单位每年按照农户年度配置水量换发水权证。为稳定交易价格,行政规定价格不得高于现行水价的3倍,但该限制缺少科学的论证过程。

b. 经济动力。流域水权交易价格信息公开透明,交易数据相对完整。但交易价格普遍偏低,浮动不大,不能体现水资源的稀缺性。流域内实行超定额累进加价制度,迫使用水大户通过交易满足新增用水需求。交易成本主要来自烦琐的交易审批,同一灌区用水者协会间交易需经乡(镇)水资源管理办公室审核、灌区水资源管理站复核同意,报灌区水资源管理所批复。流域内种植比例不平衡,粮食作物比重偏大且种植结构单一,水资源边际价值差异小。凉州区高耗水作物约占总种植面积的60%,经济作物不足20%。经济作物种植呈现碎片化,平均收益偏低,不存在大规模交易的条件。水权交易多在同灌区、同作物间流转,总体交易内生动力不足。

c. 交易参与人。石羊河流域主要通过农民用水者协会开展水权交易。协会依靠政府补助和会费运行,管理经验、财力较为薄弱,灌区来水预测精度不高。流域内土地多为零散经营,农户可支配水权有限,受教育程度偏低,对水权交易认识不深入,更倾向于采用水量转借方式满足用水需求。加之受传统“熟人社会”文化观念束缚,多以基本水价成交,偏离水资源的真实价值。

d. 第三方保护。由于灌区内水权交易规模较小,且灌溉时间集中,地下水交易多在同一含水层进行,未造成显著的负外部性,因此尚未开展第三方影响研究。

e. 设施基础。流域内同一灌区内渠系较为发达,地表水在斗口设有量水设施,机井安装了智能化计量设施。但由于灌区间渠系网络不发达,虽然一些灌区间存在较大差异的水权边际价值,但跨灌区交易很难开展。灌区计量设施普遍老化,维护费用不足,斗口以下农户用水量计量粗放,交易收益无法精准分配到户;为保障公平,有时交易收益由协会保管,统一支配,挫伤了农户参与交易的积极性[46]。

3.4 建立健全农业水权市场的必要条件及建议

通过对3个农业水权市场案例的分析研究,提出建立健全农业水权市场的必要条件及建议:

a. 拥有完善的水权法律体系。澳大利亚、智利通过水权改革,形成了较为完善的水权交易法律体系,使水权的界定、分配、转让都有法可依、有章可循。而我国对水权定义笼统,对水资源使用权作为产权的界定模糊,没有涉及水权交易的法律解释。建议修改完善相关法律法规,为水权确权、水权交易提供法律支撑。

b. 建立与水权交易相适应的水资源产权管理制度。澳大利亚不但明确了农户的法定水权,还通过权责清晰的行政机构对水权进行有效管理。智利农业水权的私人产权属性很强,这虽然导致政府对水资源统一调配能力弱,但各级用水户协会完善的管理制度有力支撑了农业水权交易的顺利开展。我国尚未建立适应水权交易的水权管理制度,管理机构仍将水作为普通自然资源制定计划逐级分配,致使现行管理制度与水权交易要求不兼容。应按照健全自然资源资产产权制度要求,探索创新水权产权管理模式,满足水权的长期性和稳定性,保障权利人依法享有水权收益。

c. 农业水权登记完善,水权信息共享度高。澳大利亚、智利均设立了水权登记机构,实现了水权所有者权利的社会公示,提升了水权交易透明度,对降低交易成本、帮助交易参与人科学决策、保护水权权利人利益具有重要作用。我国应在推进水权确权登记同时,探索建立水权信息综合管理平台,整合汇总各地水权信息,加强对数据的分析和挖掘,引导交易参与人从依靠经验的主观判断向数据驱动的精准决策方式转变。

d. 拥有活跃的水权交易市场中介机构。3个国家均存在水权交易媒介,一定程度上降低了交易成本,但石羊河流域交易媒介相对单一,与澳大利亚、智利相比还有较大差距。政府应为水权中介机构的设立创造条件,提供政策支持,逐步形成涵盖水权交易咨询、水权资产评估、经济代理等服务的综合水权中介服务体系。

e. 具有优化的农业产业结构体系。从澳洲、智利交易案例来看,水权交易的活跃度与灌区优化的农业产业布局息息相关。我国应当加快构建“粮经饲”三元种植结构协调发展,积极发展适度规模经营,扩大作物边际价值,增强水权交易内生动力。

f. 建立实现交易负外部性内在化的管理机制。成熟的水权市场应充分考虑第三方负影响,达到使整体利益最优。维多利亚州水权市场早期仅通过行政手段保护第三方利益,目前又融入市场手段消化交易负外部性,值得借鉴。我国农业水权交易市场潜力巨大,应当加强对取水权转让(农业—工业)、灌溉用水户水权交易对第三方影响的研究,构建第三方和生态环境影响评估机制。

g. 构建引蓄完善的河渠体系。维多利亚州因完善的灌溉设施硬件基础、先进的灌溉管理体系,可以完成大跨度交易;相反,石羊河流域虽然管区间存在交易潜力,但由于河渠连通性差、渠系漏失率高,目前交易仅限于灌区内部,交易规模及收益低下,阻碍了水资源的最优配置。我国应当探索通过合同节水等模式加大灌溉设施的资本投入,增强灌区间渠系联通性,提高渠道输水效率,同时提升灌区用水计量监测,精确终端用水计量监测能力,为水权交易奠定良好的设施基础。

h. 参与人深刻理解水权及水权交易。澳大利亚、智利的经验表明,农户的教育水平直接影响了水权市场的发展。政府应当加强对水权制度和水权交易的宣传,增进农户对水权交易的认识,为推动水权市场建设营造良好氛围。

4 结 语

我国农业水权市场方兴未艾,甘肃省疏勒河流域、河北省成安县等多个地区均已完成农业水权确权并向协会或农户颁发了水权证,具备开展水权交易的基础,拥有巨大的交易潜力,亟需符合我国国情的农业水权市场顶层设计。本文提出涵括14个要素的农业水权市场综合框架体系,阐明了各要素之间的内在联系,并以澳大利亚、智利、中国较健全的农业水权市场为案例进行分析研究,揭示出建立健全农业水权市场的必要条件并提出建议,为决策者们提供了设计思路和参考,对构建我国农业水权市场、系统规划引导水权水市场的健康发展具有重要意义。

[1] MCCANN L, GARRICK D. Transaction costs and policy design for water markets[M]//EASTER K W,HUANG Q. Water Market for the 21st Century. NewYork:Springer,2014:11-34.

[2] LUO B,MAQSOOD I,GONG Y. Modeling climate change impacts on water trading[J]. Science of the Total Environment,2010,408:2034-2041.

[3] WHEELER S,LOCH A,ZUO A,et al. Reviewing the adoption and impact of water markets in the Murray-Darling Basin,Australia[J].Journal of Hydrology,2014,518:28-41.

[4] ZENG X T,LI Y P,HUANG G H,et al. Modeling water trading under uncertainty for supporting water resources management in an arid region[J]. Journal of Water Resources Planning and Management,2016,142(2):04015058.

[5] UNESCO.The world water development report[EB/OL]//(2015-03-20)[2016-12-11-]. http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/281166/.

[6] EASTER W,ROSEGRANT M,DINAR A. Formal and informal markets for water:Institutions,performance,and constraints[J]. The World Bank Research Observer,1999,14(1):99-116.

[7] ZEKRI S,POWERS D,AL-GHAFRI A. Century old water markets in Oman[M]//EASTER K W, HUANG Q.Water Market for the 21st Century. New York:Springer,2014:149-162.

[8] WANG J,ZHANG L,HUANG Q,et al. Assessment of the development of groundwater market in rural China[M]//EASTER K W, HUANG Q.Water Market for the 21st Century. New York:Springer,2014:263-282

[9] SALETH M R. Water markets in India:Economic and institutional aspects[M]//EASTER K W,ROSEGRANT M W,DINAR A. Markets for Water:Potential and Performance. New Fork: Spinger,1998.

[10] BROOKS R,HARRIS E. Efficiency gains from water markets:Empirical analysis of watermove in Australia[J]. Agricultural Water Management,2008,95:391-399.

[11] HEARNE R,EASTER K. The economic and financial gains from water market in Chile[J]. Agricultural Economics,1997,15:187-199.

[12] QURESHI M E,SHI T,QURESHI S E,et al. Removing barriers to facilitate efficient water market in the Murray-Darling Basin of Australia[J].Agricultural Water Management,2009,96(11):1642-1651.

[13] HEANEY A,DWYER G,BEARE S,et al. Third-party effects of water trading and potential policy responses[J].Australian Journal of Agricultural and Resources Economics,2006,50:277-293.

[14] ETCHELLS T,MALANO H M,MCMAHON T. Overcoming third party effects from water trading in the Murray-Darling Basin[J]. Water Policy,2006,8(1):69-80.

[15] 李春晖,孙炼,张楠,等. 水权交易对生态环境影响研究进展[J]. 水科学进展,2016,27(2):307-316.

[16] 沈满洪.水权交易与交易成本[J]. 人民黄河,2004,26(7):19-23.

[17] BROOKSHIRE D S,COLBY B,EWERS M,et al. Market prices for water in the semiarid west of the United States[J].Water Resources Research,2004,40 (9):W09S04.

[18] ANTHONY S K. Drought and water policy in Australia:Challenges for the future illustrated by the issues associated with water trading and climate change adaptation in the Murray-Darling Basin[J]. Global Environmental Change,2013,23:1615-1626.

[19] GRAFTON Q,HORNE J. Water markets in the Murray-Darling Basin[J]. Agricultural Water Management,2014,145:61-71.

[20] GRAFTON Q,LIBECAP G,MCGLENNON S,et al. An integrated assessment of water market:A cross-country comparison[J]. Review of Environmental Economics and Policy,2011,5(2):219-239

[21] 钟玉秀. 北京市水权水市场建设规划研究[M].北京:中国水利水电出版社,2011:34.

[22] HEARNE R R. Institutional and organizational arrangements for water markets in Chile[M]//EASTER K W,ROSEGRANT M W,DINAR A. Markets for Water:Potential and Performance. New York: Springer,1998.

[23] 刘卓,柳长顺. 澳大利亚水量账户系统对我国水权制度建设的借鉴和启示[J]. 中国水利,2008 (13):62-64.

[24] HADJIGEORGALIS E,LILLYWHITE J. The impact of institutional constraints on the Limarí River Valley water market[J]. Water Resources Research,2004,40 (5),W05501.

[25] BJORNLUND H. Farmer participation in markets for temporary and permanent water in southeastern Australia[J].Agriculture Water Management,2003,63:57-76.

[26] WHEELER S,BJORNLUND H,ZUO A,et al. The changing profile of water traders in the Goulburn-Murray Irrigation[J].Agriculture Water Management,2010,97:1333-1343.

[27] ZUO A,NAUGES C,WHEELER S A. Farmer’s exposure to risk and their temporary water trading[J]. European Review of Agricultural Economics,2015,42(1):1-24.

[28] ACCC. Water market intermediaries:industry developments and practices[R]. Melbourne:Australian Capital Territory,2010.

[29] DONOHEW Z. Property rights and western United States water markets[J]. Australian Journal Agricultural and Resource Economics,2009,53:85-103.

[30] ETCHELLS T,MALANO H,MCMAHON T A. Calculating exchange rates for water trading in the Murray-Darling Basin,Australia[J]. Water Resources Research,2004,40 (12):275-295.

[31] EASTER K W,HUANG Q. Water markets:How do we expand their use?[M]//EASTER K W, HUANG Q. Water Market for the 21st Century. New York:Springer,2014:1-10.

[32] SKURRAY J H,ROBERTS E J,PANNELL D J. Hydrological challenges to groundwater trading:Lessons from south-west western Australia[J]. Journal of Hydrology,2012,412-413:256-268.

[33] PALOMO-HIERRO S,GOMEZ-LIMON J,RIESGO L, et al. Water markets in Spain:Performance and challenges[J]. Water,2015,7:652-678.

[34] ZEGARRA E. Water market and coordination failures:The case of the Limarí Valley in Chile[D].Madison:University of Wisconsin-Madison,2002.

[35] MDBA. Water markets in the Murray-Darling Basin[EB/OL]//(2015-07-01)[2016-12-13]. https://www.mdba.gov.au/publications/mdba-reports/water-markets-murray-darling-basin.

[36] ELWP. Victorian water trading: 2015-2016 annual report[R]. Melbourne: Victoria State Government,2016.

[37] ASSOCIATES C T. Water market trends—Trends in Northern Victorian water trade 2001—2015[R]. Melbourne: Victoria State Government,2015.

[38] HEARNE R,GUILLERMO D. Water markets in Chile:Are they meeting needs?[M]//EASTER K W, HUANG Q.Water Market for the 21st Century. New York:Springer,2014:103-126.

[39] BAUER J C. Results of Chilean water markets:Empirical research since 1990[J]. Water Resources Research,2004,40: W09S06.

[40] Chile:Diagnóstico de la gestión de los recursoshídricos. (No. 63392)[R].Washington D C: World Bank,2011.

[41] ALEVY J,OSCAR C,MELO O. Water markets experiments in the Limarí Valley of Chile[J].Agricultural and Resource Economics Review,2010,39(2):213-226.

[42] OSCAR C. The influence of heterogeneous risk preferences on water market activity:An application to the Paloma system of the Limarí water basin,Chile[D]. College Park:University of Maryland,2007.

[43] MOLINOS-SENANTE M,DONOSO G,SALA-GARRIDE R. Are participants in markets for water rights more efficient in the use of water than non-participants? A case study for Limarí Valley (Chile)[J]. Environ Sci Pollut Res,2016,23:10665-10678.

[44] HADJIGEORGALIS E. Distributional impacts of water markets on small farmers:Is there a safety net?[J].Water Resources Research,2008,44(10):2183-2188.

[45] DAVIS M D,LUND J R. The Chilean water market system and obstacles to efficient water use[C]//29th Annual Water Resources Planning and Management Conference.Tempe: ASCE,1999:1-10.

[46] XU T,ZHENG H,LIU Y,et al. Assessment of the water market in the Xiying Irrigation District,Shiyang River Basin,China[J]. Journal of Water Resources Planning and Management,2016,142(8):04016021.

高等学校学科创新引智计划(111计划)(B14012)

徐梓曜(1987—),男,博士研究生,主要从事水权交易、水资源优化配置研究。E-mail:zx66@cornell.edu

练继建(1965—),男,教授,博士生导师,主要从事水环境生态等研究。E-mail:jjlian@tju.edu.cn

10.3880/j.issn.1003-9511.2017.04.008

F323.213; TV213.4

A

1003-9511(2017)04-0038-08

2017-03-20 编辑:胡新宇)