中小学校园欺凌治理的现实困境与路径选择

2017-08-31朱彦蓉

朱彦蓉

(陕西师范大学教育学院,陕西西安 710062)

中小学校园欺凌治理的现实困境与路径选择

朱彦蓉

(陕西师范大学教育学院,陕西西安 710062)

中小学校园欺凌行为在世界范围内普遍存在,也是影响教育领域乃至全社会的“痼疾”。基于中小学校园欺凌行为发生的复杂性与多源性特征,笔者认为,当前中小学校园欺凌治理面临困境主要体现在欺凌发生的隐蔽特性、防治欺凌法律决策的两难境地、传统观念对欺凌的偏颇认识和科技发展的“纵容”等几个方面。因此,树立正确的防欺凌观,建立以教师、校内外安全监察员、家长和社会公民为一体的防欺凌“安全链”;净化网络环境、实行网络行为责任制;加强法制建设、健全制裁欺凌法律法规,以及推广共赢文化、营造合作的社会风气则成为校园欺凌治理的应有之义。

校园欺凌;欺凌者;受害者;欺凌行为;校园治理

近年来,中小学校园内部发生的学生之间的暴力事件层出不穷,关于这一现象的报道也屡见报端,中小学校园欺凌(school bullying)越来越成为人们关注的对象。那么,到底什么是欺凌(bullying)?达到什么样的程度才被称为欺凌?是什么原因诱发了欺凌行为?目前预防欺凌行为发生的困境在哪里?社会各个部门针对欺凌应该怎么做?本文主要针对以上问题进行论述。

一、什么是校园欺凌?

要理解什么是校园欺凌,首先要理解什么是欺凌。关于欺凌的界定,国外有一些不同的看法和争议,以下笔者就欺凌几种比较典型的定义进行简要梳理。

通过比较我们发现,首先,各种定义是从不同角度进行定义的:有的定义是从欺凌者(bullies)的角度出发的(如Nickerson等);有的定义是从受害者的视角来界定的(如Olweus和Ma X.);还有的定义是将欺凌作为一种现象来描述的(如Smith,Sharp)。其次,对欺凌定义的内涵和外延的程度是不一样的:Olweus和Nickerson等人的定义比较一致,都表明了受害者承受的有目的的、持续的伤害,佟丽华给出的定义也属于这一类;相比而言,Smith和Sharp的定义就比较宽泛了,将Olweus等人的定义都包含了进去。根据形式逻辑的规定,概念的内涵与外延是反比律关系,因此,Smith和Sharp的定义相较于Olweus,外延延伸的比较广泛,但其内涵就相对模糊了,中国的研究者管晓静做出的定义也属于这一类;Ma X.则相反,将欺凌仅仅描述为对身体的伤害,内涵很清晰,但相对是一个狭义的概念。

表1 “欺凌”的几种定义

辩证的来看,定义不一致并不能说明他们之间没有共同点,以上几个定义其实都隐含了共同的条件:欺凌者、受害者以及欺凌行为造成的后果。有了这几个必备要素,外加一些描述欺凌行为的限制性条件,关于欺凌的定义,想必不同的研究者会有不同的界定。

二、中小学校园欺凌产生的原因

中小学校园欺凌是一种世界范围内都普遍存在的问题。传统的看法经常把中小学校园欺凌看作是强势的学生对弱小的学生施加的攻击性行为[7];然而要是对欺凌者、受害者和旁观者等不同角色的仔细考察,我们会发现有时候欺凌者的欺凌行为会被及时制止,但有时候其行为除了不被周围人谴责和加以制止,反而会被鼓励、崇拜、模仿[8]。因此,校园欺凌发生的原因要比表面上复杂得多。笔者认为,引发中小学校园欺凌行为的原因总体上分两大类:第一类是个体自身原因;第二类是社会原因。

(一)个体原因

从个体角度来讲,主要有这样几点原因:第一,证明存在感。作为一个让自己变得“出名”和受人“尊敬”的手段,欺凌者是想通过欺凌行为使他们自己感觉到存在感和重要性[9]。第二,克服恐惧感。他们可能需要控制某事(或某人)来弥补他们生活的孤独感或被遗弃的感觉。第三,转嫁挫败感。欺凌者也可能同时就是受害者,他们想通过欺凌比他们更加弱小的群体来发泄被欺凌的挫败感,让自己变得快乐与满足。第四,摆脱危机感。主要表现为欺凌者通过向被害者索要财物来摆脱生存危机。

(二)社会原因

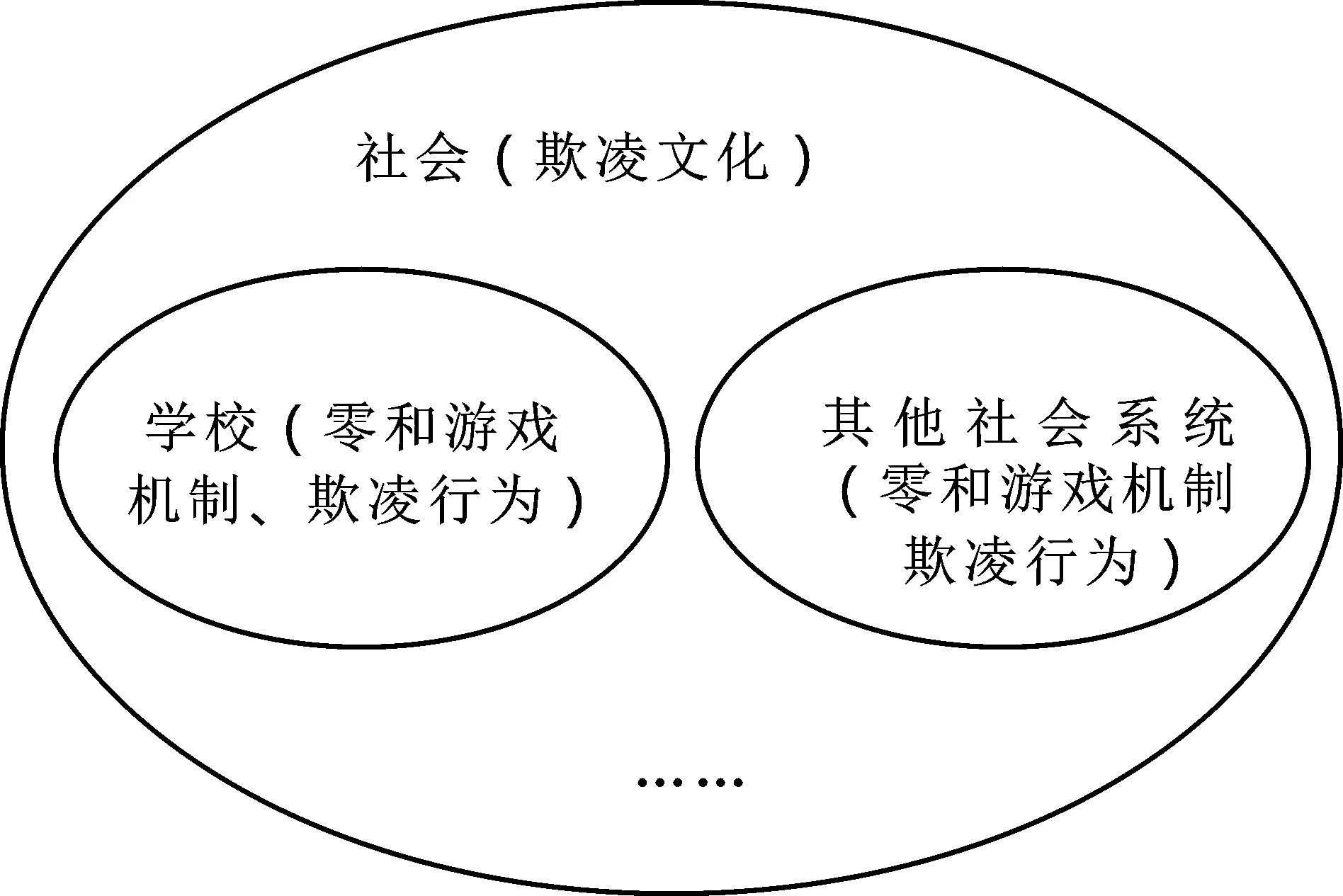

有研究认为,中小学校园欺凌就是社会中文化欺凌的反映[10]。从生态系统学的视角来看,学校就是一个微型社会,学生都会对自身的经济状况和性别进行评估,然后都去努力达到能被社会接受的程度,而且这一行为是通过学生身边的父母、教师还有他们所在的文化受到潜移默化的影响:当他们看到那些拥有较多权力和经济资本的成人能很好地处理各种复杂问题,而那些没有获取足够资本的人不被尊重时,潜在的对同伴的敌视在行为上就表现出攻击性。其次,受家长和周围环境的影响,欺凌者对生活总是表现出非输即赢的态度。他们认为只有别人输了他们才会赢,只有别人跌倒了他们才会前进,这种淘汰制的竞争观念形成了“欺凌行为的核心,也是许多经济、政治和社会生活的基础”[9],这种关系可以形象地用图1来表示。

图1 社会欺凌文化与学生欺凌行为之间的关系

如图1所示,学校只是社会系统得以运行和发展的一个组成部分,虽然学校给学生传递的是经过筛选的官方知识,但不可避免地,学校自身也会无意识地分享了社会主流文化,具体体现在学校校长、教师、管理人员、学校规章制度等方面。当整个社会鼓励并实施零和游戏(zero-sum game)行为时,学校也会暗示学生发展出以损害他人为前提的进步与成功,学生的欺凌行为正是在这种文化的影响下产生。

三、中小学校园欺凌治理面临的现实困境

面对屡禁不止的中小学校园欺凌行为,一些教育工作者和专家提出了多种预防欺凌的方案,一些方案的确起了作用,有效地降低了学生欺凌行为发生的几率。但令人疑惑的是,同样的方案被用到其他地方时,效果则大打折扣,以至于几乎没有什么效果,有的方案在实施以后反而还会增加欺凌行为发生的频率。笔者认为,目前预防和治理校园欺凌行为主要面临以下几个问题。

(一)欺凌隐蔽的特性

首先,学生之间的欺凌行为一般都发生在比较隐蔽的场所,因此绝大多数情况下教师和其他教育工作者无法看到欺凌行为发生的全过程,这就从很大程度上降低了教师直接干预欺凌行为的可能性;其次,即使有旁观者目睹了欺凌行为的全过程,也少有人向成人报告,因为在未成年人之间,“告密者”并不受欢迎,甚至会遭到包括教师在内的集体的排斥;[10]再次,受害者一来在被欺凌者威胁后会保持沉默,二来向成人报告后其自尊心会受到伤害,所以受害者最不可能向成人报告被欺凌的状况。综合种种原因,我们认为以上这些环节的缺失造成了对校园欺凌行为监测的不力与教育工作者干预的滞后。

(二)法律决策的两难

法律是对全体社会成员具有普遍约束力的一种特殊行为规范,是维护公平与正义的有力手段。但对于防欺凌法律制定者来说,至少有双重障碍摆在他们面前。

1.欺凌界定的模糊性加大法律制定的难度

欺凌内涵和外延界定的模糊加大了防欺凌法律制定的清晰度,即如何认定学生之间的冲突为欺凌行为、欺凌者对受害者的负面行为频率达到多高、后果到多严重才能构成欺凌行为。另外,欺凌行为多数情况下是发生在未成年人之间,本着教育为主的原则,法律制定就要既考虑未成年人承担欺凌行为责任的能力,又考虑欺凌行为所导致后果的严重程度,由于这种不稳定性的存在,在实际情景中既增加了法律执行的难度,又降低了法律预防欺凌行为的威慑力。

2.关于反欺凌法案的分歧加大法律的执行难度

关于欺凌行为,不同的人和群体有着不同的看法。比如,有的宗教团体或特殊的文化群体对同性恋行为表现出坚决的排斥,但当国家通过法律来维护同性恋的合法性时,宗教团体或特殊文化群体则表现出的是对法律红线的挑战或逾越。当然,这种情况只是极个别的情况,但只要存在,法律制定者制定法律时就应该将其纳入考虑范围。

(三)传统认识的忽视

一直以来,校园欺凌行为从来都不是一个新事物,可以说,人们对此已经斯通见惯,但对校园欺凌的关注才是20世纪70年代的事。那么,为什么人们都对校园欺凌行为视而不见、听而不闻呢?笔者认为,除了以上受社会大环境中欺凌文化影响以外,还有以下成人对校园欺凌行为的错误认识。

1.“孩子毕竟是孩子”

绝大多数成人会认为,孩子之间的冲突只是一时的,他们认为,学生正处于身体和心理的发展时期,学生之间的冲突也就理所当然成为学生成长时对外部环境的适应的必要阶段,所以,发生欺凌行为时,家长、教师或其他社会成员都会认为“孩子毕竟是孩子嘛”,不管是谁先引起的,孩子之间的冲突总是可以被原谅的。很多人甚至认为欺凌是“成长过程中必须要经历的仪式,是儿童阶段到成人阶段必须要克服和忍受的行为”,[10]只有这样,他们在进入社会以后才更有竞争力、更加能适应社会生活。因此,会草草了事,并不会深入探查。此时,学生的身份也会理所当然成为其规避惩罚的“保护色”,学生也会继续以“弱势群体”的身份继续对他人施加欺凌行为。

2.“只要身体不受伤害,其他无所谓”

“许多教育工作者和专业人员对欺凌现象缺乏足够的认识和阻止、干预欺凌行为的正确的方法”。[11]成人语境中另一种关于欺凌的误区就是“只要身体不受伤害,其他都无所谓”。这种观点认为,只有身体受到伤害的行为才算是欺凌,像言语攻击、网络攻击等都不属于欺凌的范围。有研究者也发现,学生普遍认为只要自己没有对别人进行身体上的攻击、挑衅,就不算欺凌。[12]正如平时我们身边经常听到的,“他(她)们骂你、说你,你又不会少一根头发”,正因为很多人持这种不理会、无反应的消极态度,多种形式的欺凌行为才日益猖獗。

(四)科技发展的“纵容”

进入新世纪以后,科技发展和信息交流技术的进步已经为人们的生活和沟通带来了极大的便利,由纸笔和信件社会跨入互联网世界的人们成为“数字移民”,而新生一代则与网络技术共生共长,成为典型的“数字原住民”。作为交流的载体,信息技术本身是“中性”的;但是,当欺凌者将它作为实施欺凌行为的工具时,先进的技术和工具就变成了欺凌发生的助推器,[13]这种新型的欺凌形式被称之为网络欺凌(Cyber bullying)或电子欺凌(Electronic bullying),具体来讲,网络欺凌主要有四个特点:第一,欺凌实施的手段更加隐蔽;第二,欺凌传播的速度更加迅速;第三,欺凌产生的影响更加广泛;第四,欺凌导致的后果更加严重。网络欺凌会给受害者造成巨大的心理压力,给受害者造成欺凌无处不在、自己无处可逃的错觉,而这种感觉的持续加深会导致受害者的高自杀率。[14]总而言之,网络欺凌成为新世纪除了身体欺凌以外的主要欺凌形式,且对被害者的负面影响巨大。

四、中小学校园欺凌治理的路径选择

由于校园欺凌行为发生原因的复杂性、对象的特殊性,关于欺凌行为的研究一直是教育学领域和心理学领域的热点话题,也是全社会一直要面临的“痼疾”。笔者通过对以上解决欺凌问题困境的分析,就校园欺凌治理提出了自己的观点。

(一)动员全民力量,建立防欺凌“安全链”

从上面的分析来看,欺凌行为并不仅仅是欺凌者和受害者之间的事情,而是关乎社会每一位成员的事情;欺凌行为发生的很大一部分原因是大的欺凌文化影响下社会各个部门和团体的缺位,因此,治理校园欺凌就不能仅局限于教育工作者,而是需要全面参与,建立以教师、校内安全监察员、校外安全监察员、家长等为一体的防欺凌“安全链”(见图2),将欺凌者隔离在“安全链”之外,将受害者损失降到最小。

图2 防欺凌“安全链”

当然,防欺凌“安全链”起作用的前提源自于全面对欺凌行为的正确认识和有效甄别,只有将全民动员起来,才能让防欺凌“安全链”的作用发挥到最大,也让欺凌行为无机可乘。因此,如何树立全民正确的防欺凌观念就成为防欺凌专家和教育工作者必须要考虑的问题,这是防欺凌工作的重点,但也是难点。

(二)开发防欺凌课程,树立正确的防欺凌观

开发防欺凌课程,从小培养学生和谐、彼此尊重与团结的人际交往观念,树立正确的防欺凌意识、应对欺凌行为的积极措施和对欺凌行为的零容忍态度。通过防欺凌课程的学习,让学生了解欺凌行为的违法性和尊重他人的重要性。在防欺凌课程的开发中,还要考虑到对于正在发生的欺凌行为,学生和社会其他社会成员应该怎么办的问题。

对于并不能阻止正在发生欺凌行为的学生,最好向家长或教育工作者报告欺凌事件(见表2)。美国阿姆斯特丹学区工作人员针对《为了每个人的尊严》(Dignity for All Students Act,DASA)防欺凌法案,专门为学生目击者制作了一份“欺凌事件报告单”[15],这既有利于学生认识和鉴别欺凌行为,又有利于为欺凌判定提供证据,还可以作为学习案例向更多学生传播,使他们免受欺凌伤害,值得我们学习和借鉴。

(三)净化网络环境,实行信息传播责任制

对于网络欺凌行为治理,首要的问题就是社会各个部门对网络欺凌的定义有共同的看法。因此,制定出适用于所有人的网络欺凌行为鉴定标准就很有必要;其次,利用先进的科技,开发新型的学生专用防欺凌绿色交流平台,自动过滤欺凌信息,让学生在用电子设备进行交流和沟通时既能享受新技术的方便,又能远离欺凌信息;第三,实行网上信息传播责任制,锁定欺凌信息传播源头,这样在网络欺凌行为认定时可以做到有据可依。因为要承担连带的法律责任,这种策略可以增强对网上欺凌行为的威慑力,减少欺凌行为。

(四)加强法制建设,健全防欺凌法律法规

出台防欺凌法律法规是治理欺凌行为最为高效和直接的方法。纵观全球的防欺凌措施,也少有国家建立适用于全国范围的防欺凌法案。在美国,也只有以州为单位的反欺凌法,而且各个州的防欺凌法案并不完全相同,有的甚至还在某些条目上相互冲突;而我国不论是国家层面还是地方层面,只是分别在2002年和2006年发布了《学生伤害事故处理办法》、《中小学幼儿园安全管理办法》,将校园暴力欺凌纳入“突发安全事故”的范围,目前还没有出台一部具体的防欺凌法案。虽然会因为文化的差异、对欺凌界定的不一、立场的不同等原因,在建立防欺凌法上面表现出分歧。但正是因为这样,人们才需要对欺凌行为有一致的认识,也才对防欺凌法案颁布的需求更加迫切,只有将防欺凌上升到法律层面,欺凌行为才会引起人们的重视和社会的警觉。

(五)推广共赢文化,营造合作的社会风气

任何一种文化都是依附于它所影响的人而存在的,没有文化中的人,就没有人的文化,也就是说社会文化是依靠社会中每一个小“我”的合力共同创造的。因此,对于学生和其他社会成员来讲,创造一种共赢的文化和团结的风气并不是一句空话,同样是可以凭借每一个人切实的行动来实现的。

具体来说,首先,每个人只要将自己当作社会的一份子,认识到欺凌行为并不仅仅是欺凌者和受害者之间的事,而是应该像其他犯罪行为一样,不能为人们所容忍,每个人只有将解决欺凌当作自己的责任,才不至于有一天自己成为欺凌的受害者;其次,每个人都要有团结的意识。在这个飞速发展的社会,个体的力量显得越来越微不足道,而获得发展的往往都是那些懂得合作和建立合理分配机制的组织和团体;所以只有抛弃零和游戏的竞争理念,以互利共赢取而代之,营造合作的社会风气,才能在未来的社会中利于不败之地。

表2 欺凌事件报告表

五、结语

2016年5月,国务院教育督导委员会办公室向各地印发《关于开展校园欺凌专项治理的通知》[16],要求各地各中小学校针对发生在学生之间,蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段,实施欺负、侮辱造成伤害的校园欺凌进行专项治理。几乎在同时,李克强总理就频发的校园欺凌事件专门作出批示,“校园应是最阳光、最安全的地方。校园暴力频发,不仅伤害未成年人身心健康,也冲击社会道德底线。教育部要会同相关方面多措并举,特别是要完善法律法规、加强对学生的法制教育,坚决遏制漠视人的尊严与生命的行为[17]。”以此为契机,我国对校园欺凌治理的关注程度首次从学校和地方层面上升到国家层面。

和其他所有政策法规文件一样,上述专项《通知》表明了国家对消除校园欺凌的决心和态度,国家的重视和防欺凌法的威慑、制裁的确会降低欺凌行为发生的概率,也是治理欺凌快捷、有效的手段;但另一个值得我们思考的问题是,政策法规文件甚至法律更多的是对已经发生的欺凌行为的惩罚,属于“治标不治本”,并不能从根源上消除校园欺凌行为。因此,校园欺凌治理将提倡尊重个体差异与人人平等的精神、弘扬合作与团结的社会风气、推广和平竞争的社会文化来培养学生健康积极的心理品质与政策法规、法律制度相结合,双管齐下,才能有效地遏制校园欺凌行为、建设和谐发展的美丽校园。

[1] Dan Olweus. Bullying at school : what we know and what we can do[M]. Victoria: Blackwell Publishing,1993:9.

[2] Smith P. K., Sharp S. School bullying: Insights and perspectives[M]. London: Routledge,1994:2.

[3] Nickerson A B, Mele D, Princiotta D. Attachment and empathy as predictors of roles as defenders or outsiders in bullying interactions [J]. Journal of School Psychology, 2008, 46(6):687-703.

[4] Ma X. Bullying and Being Bullied: To What Extent Are Bullies Also Victims?[J]. American Educational Research Journal, 2001, 38(2):351-370.

[5] 管晓静.论未成年人暴力犯罪的家庭防控措施[J].青少年犯罪问题,2002(5).

[6] 佟丽华.未成年人法学(学校保护卷)[M].北京:法律出版社,2007:74.

[7] 张智华, 朱金卫. 中职学生心理健康状况及心理健康教育现状调查分析[J]. 陕西学前师范学院学报, 2016 (2): 95-98.

[8] 曲苒. 中小学心理健康教育现状与思考——基于陕西省的实证研究[J]. 陕西学前师范学院学报, 2016, 32(11): 58-62.

[9] Justin,Healey. Dealing with bullying[M]. NSW: The Spinney Press.2011:4,32.

[10] David R. Dupper. School bullying : new perspectives on a growing problem[M]. New York: Oxford University Press,2013:3.

[11] Jessie Klein. The Bully Society: School Shootings and the Crisis of Bullying in America's Schools[M]. New York and London: New York University Press.2012:155.

[12] 马维娜.局外生存:相遇在学校场域[D].南京:南京师范大学,2002:108.

[13] Laura Perdew. Bullying[M]. North Mankato: Abdo Publishing,2015:18.

[14] Dan O, Limber S P. Bullying in School: Evaluation and Dissemination of the Olweus Bullying Prevention Program[J]. American Journal of Orthopsychiatry, 2010, 80(1):124-134.

[15] Cudden L M. Bullying - A Teenager's Perspective[J]. Clinical Child Psychology & Psychiatry,2001, 6(4):609-611.

[16] Litwiller B J, Brausch A M. Cyber Bullying and Physical Bullying in Adolescent Suicide: The Role of Violent Behavior and Substance Use[J]. Journal of Youth & Adolescence, 2013, 42(5):675-684.

[17] Dignity for All Students Act (DASA) .[EB/OL]http://www.gasd.org/academics.cfm?subpage=947586.2016-08-26.

[责任编辑 王亚婷]

The Predicament and Choice of Campus Bullying Governance in Elementary Education Stage

ZHUYan-rong

(SchoolofEducation,ShaanxiNormalUniversity,Xi'an710062,China)

School bullying is prevalent in the world,and affect the education field and even the whole society's "chronic disease".The characteristics of the school bullying behavior has complexity and diversity which has many difficulties in the occurrence of bullying hidden character,anti-dilemma bullying law decision,the traditional biased conception of bullying.Therefore,to establish a correct view of anti bullying,we have to have teachers and parents as the school safety inspectors,have the clean network environment,have the network behavior responsibility system,strengthen the construction of legal system,have better laws and regulations and sanctions,to promote win-win cooperation.

school bully; victims; bully; behavior; school governance

2017-03-15;

2017-04-15

朱彦蓉,女, 甘肃兰州人 ,陕西师范大学教育学院硕士研究生。

■教育理论

G47

A

2095-770X(2017)08-0035-06

http://sxxqsfxy.ijournal.cn/ch/index.aspx

10.11995/j.issn.2095-770X.2017.08.008