象似性原则视角下《泄密的心》的人物心理分析

2017-08-30朱慧超

朱慧超

山东大学,山东 威海 264209

象似性原则视角下《泄密的心》的人物心理分析

朱慧超

山东大学,山东 威海 264209

象似性原则是认知语言学的重要理论之一,可用于文学语篇分析中。通过对《泄密的心》中出现的数量象似性、标记象似性、顺序象似性、距离象似性进行分析,探讨这四类象似性原则所体现出的人物心理特点和爱伦·坡遣词造句的深层意图,并且对这四类象似性原则进行简单的数量统计,进而指出《泄密的心》中这四类象似性原则数量不均的原因。

象似性原则;《泄密的心》;人物心理

象似性理论是当今认知语言学研究的一个重要层面。它不仅为语言理论注入了新的活力,而且也提供了一种跨学科研究的新视角。卢卫中就曾探讨了象似性理论对其他学科的应用价值,并提到“国内学者就如何将象似性理论应用于文体研究等领域进行了初步探讨”。王寅也试将象似性理论运用到文体学研究中,并提出“象似性是取得文体特征的一种最有效的手段”。

《泄密的心》是美国作家埃德加·爱伦·坡的恐怖小说之一。小说中主人公的病态心理、恐怖怪异的氛围令人印象深刻,故事讲述的是一名患有精神病的男子自述杀死与其同住的老人的经过。他只因无法忍受老人秃鹰般的眼睛,便决定将老人杀死,之后将老人肢解并埋于地板下。在警察来调查时,他误把老人胸前怀表的滴答声当作了死者的“心跳声”,以致惊吓失措,对杀人供认不讳。

作为爱伦·坡的经典作品之一,《泄密的心》自然会受到许多学者的关注。郭伟延就通过分析《泄密的心》中13种修辞手法,并比较了5个中译本的相关内容,探析了中译与翻译的关系,并提出重视修辞的使用是优质翻译的先决条件。庄琰则是从色彩、场景及心理这三个方面分析了《泄密的心》中的恐怖美学,进一步阐释了爱伦·坡的“效果统一论”。申丹则是研究了不可靠叙述与道德教训在《泄密的心》中的关联,并在文中补充了不可靠叙述“认知派”的关注面,以及修正了“修辞派”的衡量标准。另外,还有很多学者从其他不同的角度对《泄密的心》进行了解读。如从心理学角度解读《泄密的心》的有张牧潇、陈琛、付馨慧;从认知角度解读的有刘玉红、高原和杨守义;从悖论的角度解读的有付钰和唐海东;从读者参与性角度解读的有焦桂兰;也有在哲学(任冬梅)和文体学(康伟杰、孙超)框架下对其进行解读的。整体来看,虽然这些学者已经从不同的角度进行了研究,但鲜见基于象似性原则来解读《泄密的心》的研究,潘学权说:“从语言象似性角度解读文学作品,有利于读者理解诗性语言安排所体现的作品内涵及作者的话语意图”。所以,运用象似性原则来分析《泄密的心》有利于深刻了解小说中的人物心理和爱伦·坡遣词造句的深层意义。

一、象似性

(一)象似性理论的来源与发展

象似性概念历来是众说纷纭的。王寅将象似性暂且定义为:语言符号在语音、语形或结构上与其所指之间存在映照性相似的现象。“象似性”若追根溯源,其实与被誉为“现代符号学之父”的皮尔士有密切的关系。皮尔士在很久以前就提出了符号三分法,并用“Iconicity”这一术语来指符号形式和所指事体之间所存在的一种自然关系,也就是我们今天所说的“象似性”或“理据性”。他将符号分为三种类型:象似符(icon)、索引符(index)、象征符(symbol)。其中,象似符根据其复杂程度又被分为三类:影像符(image)、拟象符(diagram)、隐喻符(metaphor)。但由于当时索绪尔“任意说”的盛行,皮尔士的符号三分法也未能引起人们足够的重视。直到1965年,雅各布森在其《语言本质的探源》中强调了皮尔士有关拟象象似的观点,才使得象似性开始引起人们的注意。后来,海曼又在皮尔士符号三分法的基础上,提出将象似符分为映像符(Imagic Icons)和拟象符(Diagrammatic Icons)。其中,拟象象似又分为成分象似(Isomorphism)和关系象似(Motivation)。同时,海曼在其出版的《自然句法》和《句法象似性》两本书中,系统地对语言句法中所存在的象似性进行了详尽的分析与研究。自80年代以来,随着 Simone,Landsberg,Fischer,Nänny, Tabakowska, Ljunberg, Nöth, Müller,Grote,Linz,Johansen,Wolf,Purdy等学者关于象似性的进一步研究,以及象似性国际研讨会的逐届召开,象似性也正逐渐备受关注,其研究角度正日益多样化,研究深度也在不断增加。我国许多语言学家也对象似性有较为详尽的论述,并纷纷发文表达自己的观点。沈家煊、杜文礼、王寅、秦洪武、卢卫中、王铭玉等都对象似性持有肯定态度。象似性正逐渐引起国内外学者的关注,并且以后可能还会涌现出很多有关象似性的研究。

(二)象似性原则

随着象似性研究的纵深发展,语言学家们试图从语音、句法、语篇等多方面寻找象似性理据。但从整体来看,学者们对句法层面的关注较多。王寅就在《论语言符号象似性》一文中,总结了能指和所指在语音、词形和结构三方面所体现出的象似性,并就结构中的句法象似性做了详细的阐释。他指出,语言在句法结构上有不少的象似性现象,如数量象似性、距离象似性、顺序象似性。此外,他还根据象似性原理提出了标记象似性、句式象似性、话题象似性、篇章象似性、滤减象似性。王铭玉则将学者们的分类进行了总结,提出结构象似性主要表现在六个方面:线性象似性、距离象似性、数量象似性、对称象似性、非对称象似性与范畴象似性。为了利于分析的开展,本文将采用王寅对象似性原则的分类,以探寻在《泄密的心》中都有哪些象似性原则被用于修辞手段,并进一步探讨这些象似性原则的使用所体现出的人物心理和爱伦·坡写作的深层含义。鉴于篇幅限制,本文将只对数量象似性、标记象似性、顺序象似性和距离象似性这四类象似性原则加以叙述。

二、《泄密的心》中象似性原则的数量统计

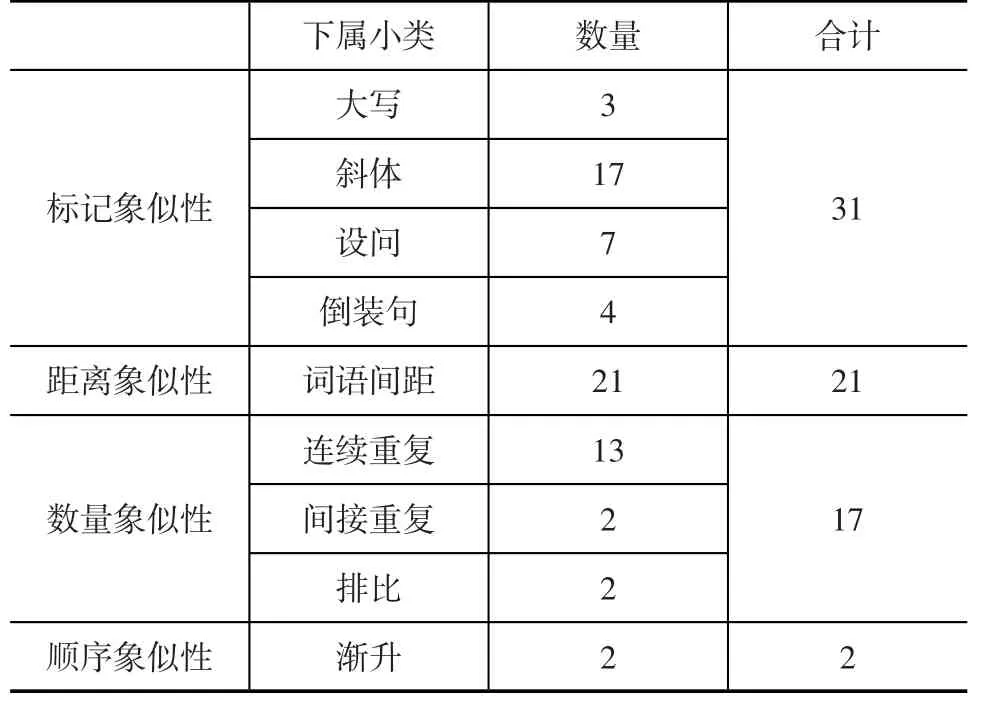

鉴于篇幅的限制,本文不能将《泄密的心》中出现的数量象似性、标记象似性、顺序象似性、距离象似性的句子一一列举。所以在此,特将其中出现的这四类象似性原则进行一个数量统计,以便能对其中象似性原则的分布有个基本的了解。

图1 四类象似性原则的占比

表1 四类象似性原则的分类及数量统计

从图1与表1中可以看出,在《泄密的心》中四类象似性原则数量由多到少依次为:标记象似性、距离象似性、数量象似性、顺序象似性。标记象似性数量最多,为31个;顺序象似性数量最少,只有2个。其中,标记象似性又分为4小类;数量象似性分为3小类。在标记象似性中,“斜体”数量最多,几乎占了标记象似性总数的一半。在数量象似性中,“连续重复”的数量最多,其数量快接近于数量象似性的总数。但纵观这些小类,不论是“斜体”还是“连续重复”,都不如“词语间距”出现的次数多。表距离象似性的“词语间距”有21个,是所有小类中数量最多的。而“间接重复”“排比”“渐升”是所有小类中最少的,数量都只有2个。

对于这四类象似性原则分布不均的情况,我们认为可能与写作视角的局限性有关。因为《泄密的心》全文是以精神病男子的视角与口吻来写的,难以在文中直接出现对精神病男子病态心理的描述。所以,作者爱伦·坡就通过一些有区别性特征的语符,侧面体现精神病男子的不正常行为或话语,这也就使得标记象似性出现的次数很多。同样,由于写作视角的局限,在小说中难以直接添加渲染恐怖、紧张氛围的语句。所以,爱伦·坡就通过形式上的创新——精神病男子话语的重复、词语间距缩短体现的紧凑感等,来侧面为读者营造一种可怕的氛围,这也就使得距离象似性与数量象似性的数量较多。

三、象似性原则与《泄密的心》

王寅曾提到,语言使用者会不可避免地将各种象似性原则作为修辞手段,以达到某种特定的文体效果。那么,以恐怖效果著称的爱伦·坡自然也不会例外。且在《泄密的心》中存在着大量的修辞手法,其中大部分修辞都是通过象似性原则体现出来的。

(一)数量象似性

王寅认为,数量象似性指的是语言单位的数量与所表示概念的量和复杂程度成正比关系。语言单位的数量越多,概念就越复杂,语符所表示的意义就越会得到强化。王寅曾就数量象似性与种种修辞格的关系作了小结,小结中表明数量象似性可以对应连续重复、间接重复、反复、叠用、排比、对称、禁忌语等。

1.连续重复

(1)“And then,when my head was well in the room,I undid the lantern cautiously—oh,so cautiously—cautiously—and I undid it just...”

在这个句子中,随着“cautiously”语符单位的增多,其所表达的信息量也在增加,这便是数量象似性。爱伦·坡本可以用一个“cautiously”就能清楚表达精神病男子的谨慎状态,但是通过运用数量象似性,便可以使语符叠加,以成功增强其“谨慎”的表达意义。这样便强调出了精神病男子的高度神经敏感和“良苦用心”。再如:

(2)“I felt that I must scream or die!—and now—again!—hark!louder!louder!louder!”

这句话是在精神病男子错把死者胸前怀表的滴答声当作了死者的“心跳声”时说的。在此句中,“louder”的连续重复便是数量象似性的体现。随着“louder”语符数量的不断增多,它所表达的意义也越来越强,死者的“心跳声”也就越来越大。数量象似性的运用展现出了精神病男子的情绪紊乱和感知错觉,突出了男子过度的神经紧张和做贼心虚。

2.间接重复

(1)“I talked more...;but the noise steadilyincreased.I arose and...,but the noise steadily increased.Why would they not be gone?I paced the floor...—but the noise steadily increased.”

在这句话中,随着“but the noise steadily increased”出现次数的增多,其表达的“声音一直在增强”这个意义得到了不断地强化,这便是数量象似性。在这句话中,精神病男子为摆脱他听到的怪声,做出了很多“努力”——语速加快、声调提高、来回乱走。但爱伦·坡巧妙地将数量象似性穿插在这些“努力”中,产生间接重复的效果,这样便显现出男子的所有“努力”都是徒劳,强调男子因无法摆脱怪声困扰,而产生的焦躁不安、心急如焚的心理状态。

3.排比

(1)“You should have seen how wisely I proceeded—with what caution—with what foresight—with what dissimulation I went to work!”

这句话是精神病男子在成功杀害老人并将其藏于地板下之后说的。爱伦·坡在此重复运用了3个“with what+名词”的表达结构。随着“with what+名词”结构的反复以及名词的不断替换,这个结构所表达的意义逐渐增强,这便是数量象似性。数量象似性的使用表达出了该男子小心、有远见、有极强的掩饰力等“多重优点”,自然而然地增强了“我多么聪明”的概念。爱伦·坡在此使用数量象似性也就突显出了精神病男子的不理智、狂妄,以及杀人后还不断赞扬自己的不正常心理。

(二)标记象似性

王寅将标记象似性定义为:带区别性特征的有标记的语言成分比其对应的无标记成分表示着额外的、不寻常的意义。王寅提出:“疑问句相对于陈述句,否定句相对于肯定句,虚拟语气相对于陈述语气……,都是有标记结构”。那么举一反三,大写相对于小写,斜体相对于非斜体,设问句相对于陈述句,倒装语序相对于正常语序来说都是有标记语言成分。基于此,本文从《泄密的心》中选取了如下几类有标记语言成分。

1.大写

(1)“TRUE!—nervous—very,very dreadfully nervous I had been and am!”

“TRUE”作为这句话的第一个单词甚至是小说开篇的第一个单词,照常理来说,本应表达为“True”。但在小说中,爱伦·坡却一反常态地将其全大写,这便成了一个有标记语言成分。结合这个单词的词义来说,有标记语言成分“TRUE”相比无标记语言成分“True”来说,更能体现出这个单词的词义——“真的”这个意思,也就更能表达出精神病男子想要极力辩驳,想要人们相信他话语真实性的急切心情。再如:

(2)“And this I did...;for it was not the old man who vexed me,but his Evil Eye.”

在这句话中,“Evil Eye”也是一个有标记语言成分,其对应无标记项应是“evil eye”。作为一个有标记语言成分,“Evil Eye”就表达了一种额外意义——强调的语气。强调了精神病男子就只是因为老人的眼睛而杀害老人,理由牵强附会,进一步证明了男子的病态心理。

2.斜体

(1)“Yes,he has been trying to comfort...;but he had found all in vain.All in vain;because...”

在这句话中,“All in vain”与其他单词形式不同——是斜体的,这就使它成了一个有标记语言成分。而有标记语言成分可以表达额外意义,所以此处“All in vain”就起了语气强调的作用。强调了精神病男子对老人徒劳挣扎的惋惜,同时也体现出了精神病男子的一丝丝窃喜之情。

3.设问

(1)“I heard all things in the heaven and in the earth.I heard many things in hell.How,then,am I mad?”

《泄密的心》是一部精神病男子自述杀人经过的小说。既然是自述,那么自然而然应是陈述语气。所以,相对于小说中大篇幅的陈述句来说,设问句便是有标记的语言成分。在例句中,有标记的语言成分“am I mad?”明显要比无标记语言成分“I’m not mad.”更具有事实说服力。而且,这种有标记的语言成分也突显出精神病男子在无听众的情况下,还不断发问的一种心理人格分裂。

4.倒装句

(1)“He had never wronged me.He had never given me insult.For his gold I had no desire.I think it was his eye!”

在这个例子中,划线句子的传统表达应为“I had no desire for his gold”。但爱伦·坡将传统表达的语序颠倒,制造出与传统表达不同的有标记语言成分,即倒装句。有标记语言成分表示着特殊的含义,在此处就起到了强调的作用。“For his gold I had no desire”这种有标记语言成分突出了精神病男子异于常人的行为——并非贪图老人的钱财而杀人,只因为他的眼睛。再如:

(2)“For a whole hour I did not move a muscle,and in the meantime I...”

同样,划线句子是一个有标记语言成分,其无标记项应为“I did not move a muscle for a whole hour”。有标记语言成分传递特殊含义,在这里起到了突显时间的作用,侧面表达出精神病男子为不惊醒老人而纹丝不动长达一小时的神经质行为。

(三)顺序象似性

王寅将顺序象似性定义为:思维的顺序与语言单位排列的顺序象似。思维方式体现在语序上可以表现为:由小到大、由近及远、由轻到重等。思维方式体现在语序上的层层递进,可以起到突出感情或强调重点的作用。顺序象似性在《泄密的心》中被用作了渐升这一修辞技巧。

(1)“Almighty God!—no,no!They heard!—they suspected!—they knew!—they were making...”

在例句中,划线部分的排列顺序象似于警察查案的认知顺序——从发现线索到开始怀疑再到了解实情,这就构成了一个顺序象似性。这一顺序象似性体现了警察认知层层递进的过程,但由于这些过程都只是精神病男子自己的假想与猜测,所以这一顺序象似性实际突出了精神病男子在情绪上的层层渐升。再如:

(2)“I foamed—I raved—I swore.”

在此句中,划线部分的排列顺序象似于人生气的过程。结合单词语义来看,“foam”指“愤怒”,但未破口大骂;“rave”指“愤怒地说”,开始使用言语攻击;“swore”指“用污秽的语言进行攻击,造成精神上的伤害”,这与人生气爆发的过程象似,所以这也是一个顺序象似性。这一顺序象似性体现了情绪的快速高涨,突出了精神病男子十分易怒的不稳定心情。

(四)距离象似性

王寅将距离象似性定义为:语符距离象似于概念距离。语符间的距离越近,概念距离也就越近。距离象似性在《泄密的心》中的具体体现为“词语间距”这一修辞技巧。

“It grew louder—louder—louder!”

在此句中,“louder”间的词语间距由于破折号的使用变得紧凑。破折号如同“连字符”一般,拉近了语符间的距离,这是距离象似性在起作用。这里的语符距离象似于钟表指针接连不断跑动的概念距离。相比较“It grew louder,louder,louder!”而言,距离象似性的运用使句子读起来更紧凑,节奏感也更快,更能表现出精神病男子的暴躁不安。

四、意义

在《泄密的心》中,爱伦·坡将数量象似性、标记象似性、顺序象似性以及距离象似性作为修辞技巧,突显出了精神病男子的一些心理变化:看到老人痛苦时的窃喜;杀人后的洋洋得意;面对警察时的做贼心虚等。在象似性原则的视角下,解读精神病男子的心理特征,有利于读者理解爱伦·坡遣词造句的深层意图,提升读者赏析作品的能力。另外,本文经研究发现:爱伦·坡将这四类象似性原则分别作为连续重复、间接重复、排比、大写、斜体、设问、倒装句、渐升、词语间距等修辞技巧,成功渲染了小说的恐怖、乖戾的氛围。这也有利于激发广大作者将象似性原则运用到各类语篇中的意识,有利于大家了解象似性原则在文学创作中所起到的作用。

五、结语

本文主要探讨了《泄密的心》中出现的数量象似性、标记象似性、顺序象似性和距离象似性以及它们所描绘出的人物心理特征,统计了这四类象似性原则在此小说中的数量,并对数量不均的现象进行了简单分析。对《泄密的心》中的象似性原则进行分析,一方面有利于深度赏析小说中精神病男子的人物心理,挖掘爱伦·坡遣词造句的意图;另一方面,有利于激发其他作者运用象似性原则,以增强作品的艺术效果。另外,本文还有一些问题有待解决,如只讨论了《泄密的心》中的数量象似性、标记象似性、顺序象似性和距离象似性,对小说中出现的其他类别的象似性原则还有待补充;对《泄密的心》中出现的象似性原则未能逐个具体分析,只选取了部分例句进行论述等。

[1] Bantam Books.The tell-tale heart and other writings by Edgar AllanPoe[M].New York:Author,1982.

[2] 陈琛.从心理分析的角度解读爱伦·坡的哥特式小说〈泄密的心〉[J].青年文学家,2013(31).

[3] 储艳.严丝合缝的哥特惊悚——解读爱伦·坡小说〈泄密的心〉的语篇特色[J].作家,2013(10).

[4] 杜文礼.语言的象似性探微[J].四川外语学院学报,1996(1).

[5]付馨慧.〈泄密的心〉中扭曲心理的极致体现[J].青年文学家,2015(36).

[6] 付钰,唐海东.爱伦·坡〈泄密的心〉中的疯狂与理智[J].戏剧之家,2016(9).

[7] 郭伟延.论爱伦·坡小说〈泄密的心〉的中译和修辞[J].修辞学习,2008(1).

[8] 高原,杨守义.从认知的角度分析〈泄密的心〉叙述者的思维风格[J].山东广播电视大学学报,2011(1).

[9] 焦桂兰.变态背后的道德寓意——解读〈泄密的心〉中的读者参与[J].菏泽学院学报,2015(3).

[10]康伟杰,孙超.在文体学框架下解读爱伦·坡〈泄密的心〉[J].黑龙江生态工程职业学院学报,2009(1).

[11]卢卫中.语言象似性研究综述[J].外语教学与研究,2011(6).

[12]卢卫中.英汉诗体语篇数量象似性的文体效果研究——反思索绪尔的任意说[J].山东外语教学,2013(1).

[13]刘玉红.从认知诗学解读〈泄密的心〉的偏离性[J].南华大学学报,2013(6).

[14]潘学权.从语言象似性角度解读〈献给爱米莉的玫瑰〉[J].湖北第二师范学院学报,2008(3).

[15]秦洪武.语言结构的顺序象似性[J].外语研究,2001(1).

[16]任冬梅.〈泄密的心〉的存在主义解读[J].黑龙江教育学院学报,2012(12).

[17]申丹.坡的短篇小说/道德观、不可靠叙述与〈泄密的心〉[J].国外文学,2008(1).

[18]沈家煊.句法的象似性问题[J].外语教学与研究,1993(1).

[19]王铭玉.语言符号学[M].北京:北京大学出版社,2015.

[20]王寅.论语言符号象似性[J].外语与外语教学,1999(5).

[21]王寅.象似性:取得文体特征的重要手段[J].四川外语学院学报,2000(4).

[22]王寅.语义理论与语言教学[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[23]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[24]张牧潇.荒诞中的合理——从人格心理学的角度剖析小说〈泄密的心〉[J].长治学院学报,2008(4).

[25]庄琰.简述爱伦·坡〈泄密的心〉中的效果美学[J].河南师范大学学报,2010(6).

[26]张喆.我国的语言符号象似性研究[J].外语学刊,2007(1).

(责任编辑:刘北芦)

朱慧超(1994-),女,山东威海人,山东大学(威海)翻译学院英语语言文学专业硕士研究生,研究方向:认知语言学。

2017-04-01

I712;H325

中图分类号A