汉语国际传播视角下中韩现行汉字的比较研究

2017-08-30姚巍

姚 巍

辽东学院,辽宁 丹东 118001

汉语国际传播视角下中韩现行汉字的比较研究

姚 巍

辽东学院,辽宁 丹东 118001

在当前如火如荼地开展汉语国际推广的情况下,通过比较的方式研究中韩现行汉字之间的差异,不仅能为中韩汉字的研究工作提供一定的基础,提高韩国人对汉字的认知度,为汉语国际推广带来十分重要的理论意义和实践价值,同时也能给汉语教学和韩国语教学提供帮助。一方面,韩国人在学习汉语时,掌握了韩国汉字与中国汉字的异同之后,可以提高学习汉语的效率和速度;另一方面,中国人在学习韩国语时,也可以避免由于受到母语的影响,在使用韩国汉字、汉字词时生搬硬套中国汉字的用法而出现错误,可以提高韩国语词汇使用的准确度。

中国汉字;韩国汉字;笔画;比较

汉字起源于中国,曾广泛通用于东亚国家和地区。使用共同的汉字和古代书面汉语,并接受中国传统文化影响的东亚国家和地区,被称为“汉字文化圈”。因此,汉字除在中国使用以外,还在韩国、朝鲜、日本、越南等东南亚国家使用。

中韩两国地理位置上的毗邻、历史上的渊源,使得两国语言接触成为已然。韩国从很久之前就开始借用汉字,韩国语中70%以上都是汉字词,尤其在专门用语中,汉字词所占比重远远高于固有词。但是由于两个国家的历史发展、文化现象以及语言文字政策的不同,汉字在中韩两国拥有不同的发展历程。中国现在使用的是简化后的汉字,即简化字。随着1950年中国对外开放政策的实施,中国开始简化汉字,汉字字形发生了很大的变化。部分发音与意义相同,但字形不同的汉字被统一为同一个汉字,如“個”和“”都与简体字“个”对应。而韩国的汉字几经存废,现在作为标准使用的韩国汉字,基本上沿用了传统的繁体字和旧字形为主的汉字,这就使两国汉字间产生了巨大的差异。

一、中韩常用汉字的简化历史

(一)中国的简化汉字

现存中国最古老的一种成熟文字系统,产生于中国殷商时期的甲骨文时代,经过不同时期字体的演变至今已经沿用了3400多年。从甲骨文和金文的曲线圆形字体,到隶书和楷书的直线方形字体,充分说明了汉字在演化过程中的不断简化。简化汉字是历史趋势,也是社会发展的需要。从本质意义上说,简化是异体字形成的重要原因,但是异体字并不都是简化字,简化的异体字是根据速记的要求省略成为俗体字。但是异体字的盛行使汉字陷入了混乱的局面,为了厘清异体字的紊乱现象,开始了文字整理工作,汉字简化运动拉开序幕。汉字发展历史上最大的两次运动:一个是把大篆简化为小篆,另一个是1956年完成的《汉字简化方案》。

清宣统元年出版的《教育杂志》创刊号上,学者陆费达的论文《普通教育应当采用俗体字》是历史上首次公开主张使用简体字。他认为:“汉字简化后会更加方便、更加容易学习、更加容易掌握和背诵,采用简体字的理由是为了减少文盲,便于书写和印刷。”之后,关于简体字的文章逐渐增多,简体字的发展正式开始。陆费达在1922年又发表了论文《整理汉字的意见》,建议采用民间流行的简体字,把笔画多的汉字加以简化。这些建议在1956年发表的《汉字简化方案》中基本全部被采纳。同年,钱玄同在国语统一筹备委员会提出《减省现行汉字的笔画案》,主张简化汉字笔画,这一主张得到了陆基、黎锦熙、杨树达的支持,这也是中国历史上首次提案主张将简体字广泛应用于一切正规的书面语。论文中提出的八种简化汉字的方法,成为中国汉字简体字产生的依据,并指出“改用拼音是治本的办法,减省现行汉字笔画是治标的办法”。之后,简化运动开始进入高潮,连续出版了多种系统整理简体字的书籍。但是,由于抗日战争和解放战争,简体字运动中断,中国共产党确立政权后,汉字的简化再次开始。1956年中国国务院公布了《汉字简化方案》,1964年国务院公布了《简化字总表》。总表中指出繁体字主要用于香港、澳门、台湾及海外华人地区,简化字在中国大陆使用。

中国在汉字改革工作中,废除了音和义相同而形态不同的异体字1000多个,简化了不便于学习和使用的繁难字2000多个。经过简化,汉字的读和写更加简便。中国从1956年开始使用简体字,同时就开展了消除文盲活动,到1982年文盲率成功地从80%降低到了23%。汉字改革工作成果可见一斑。

(二)韩国常用汉字的简化

从公元前3世纪左右传入韩国①,到新罗统一三国时期,汉字已取得公用文字的地位②。到朝鲜王朝第四代君主世宗时期,为使“百姓正确记写朝鲜语音”,创制了《训民正音》。《训民正音》出现后,韩国仍大量使用汉字。直到19世纪末,固有词开始代替汉字词。

1948年韩国公布《韩文专用法》,规定在大韩民国公文上只能使用韩文;1949年韩国开展了“韩文专用实施日”运动;1949年国会议院主张应在教科书中使用汉字,以便于学生阅读报纸和杂志;1958年韩国政府根据“韩文专用实践纲要”规定公文、刊物等的牌匾和官印要使用韩文;1961年政府修订韩文专用法案,并定于1962年开始实施;1963年根据教育过程的修订,开始实施汉字教育,1965年开始试行;1967年2月韩国文教部决定将常用汉字中笔画繁多的汉字进行简化,制定了略字原则,11月《汉字略字制定案》提出了542字的简化方案,12月新汉字简体字草案收字215个,国语翻译会总会上最终决定收录198个;1968年5月根据朴正熙总统的指示,国务会议上提出了从1970年开始执行韩文专用5年计划;1969年9月汉字在教科书中消失;1971年恢复了汉字教育。

韩国在《训民正音》创制之后开始实施韩文专用政策,导致汉字词的地位日渐衰落。由于汉字词是韩文的标记手段,所以没有必要根据中国简化政策简化繁体字,这也是韩国未受中国简化政策影响的原因。但是随着中国简化运动的盛行,1983年韩国在《朝鲜日报》上公布第一批简体字90个,与中国相同的汉字有29个,韩国有了正式的简体字。其中也有韩国自行制造的简化字,如“광”的正体字“廣(广+黄)”,在韩国这个字中的“黄”被替换成了与其发音相似的“光”,形成了自创汉字。朝鲜肃宗时期发行的《禅门纲要集》中就出现了这个自创汉字,虽然现在已经不再使用,也没有与其对应的国际码,但是在韩文专用还没有普及的时期,在记笔记的时候还是经常使用的。其原因就是“黄”的笔画多且复杂,而“光”的笔画少且简单,不仅便于记笔记,而且“广+光”的组合能够马上让人联想到“광”。

二、中韩通用汉字的比较分析

本文选定1988年中国语言文字工作委员会制定的《中国现代汉语常用字表》中的2500字和2000年韩国教育部制定的《汉文教育用基础汉字》③中的1800字。通过比较,中韩两国常用汉字中通用汉字有1650个,其中存在多个繁体字对应同一个简体字的情况。如韩国繁体字“穀/谷”对应的都是中国的简体字“谷”,“穀=谷”汉字字形不同、笔画数不同,即属于“A=B”型;“谷=谷”汉字字形相同、笔画数相同,即属于“A=A”型。通过整理,中韩通用汉字1650字中,“A=A”型的汉字共有974个,“A=B”型的汉字有676个。

大部分学习者都认为简化就是汉字笔画的减少。因此,本文将通过对中国常用汉字和韩国常用汉字笔画变化的比较,分析汉字简化的特征,并根据简化方法从语源上考察韩国常用汉字的变化情况。

(一)“A=A”型对照分析

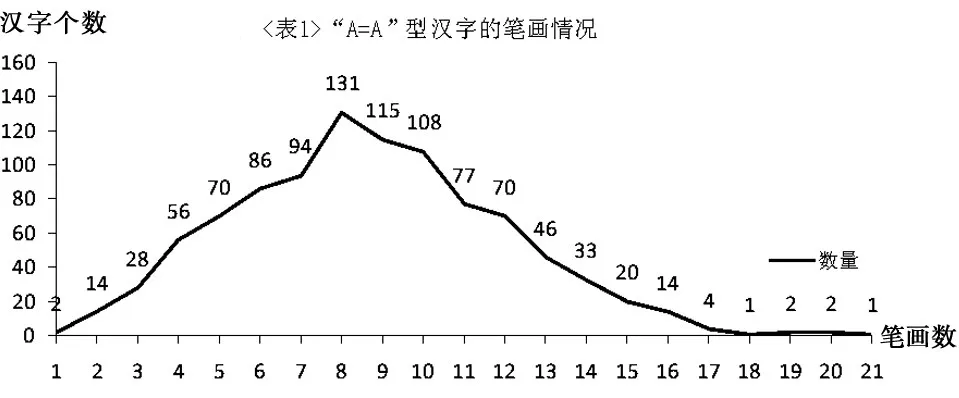

中国的常用汉字虽历经多次简化,但并不是所有的汉字都进行了简化,一些书写方便的常用汉字并未进行简化。此外,还有一些异体字(俗体字、古体字、草体字)由于找不到语源,也未进行简化。中韩通用汉字中属于“A=A”型的汉字有974个,笔画情况具体如下:

从表1中可以看出,中韩两国通用汉字1650字中,中国简体字和韩国繁体字笔画数相同的汉字主要集中在7-10画之间,笔画数在16画以上的汉字数量极少。其中笔画数最多的是21画,即汉字“露(雨+路)”,这个字的上下部分都已经是简化字,所以没有必要再进行简化。1956年发表的《简化字总表》中,2235个简体字的平均笔画为10.5画,笔画较多的常用汉字基本都进行了简化。

(二)“A=B”型对照分析

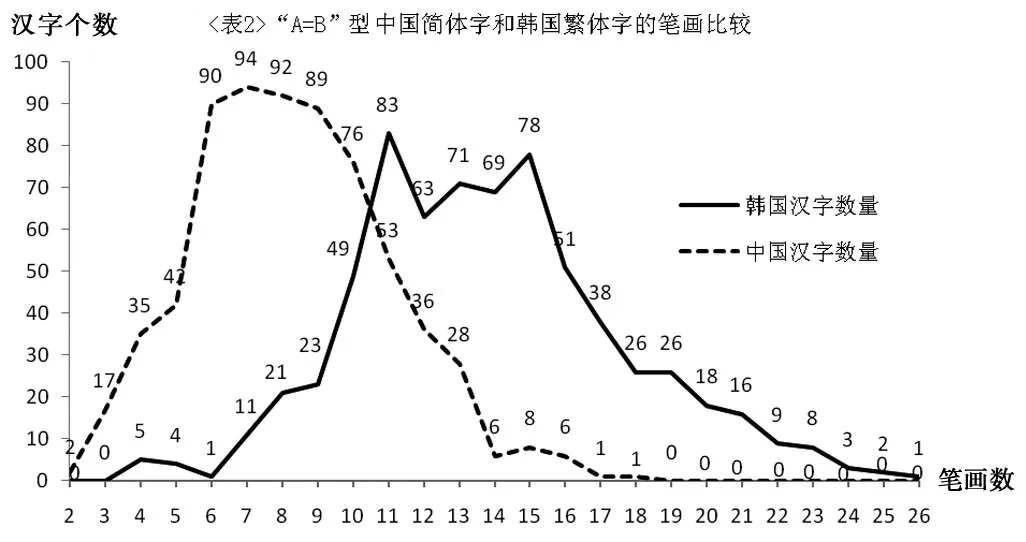

中韩通用汉字中属于“A=B”型的汉字有676个,“A=B”型的中国现行汉字(简体字)和韩国现行汉字(繁体字)的笔画比较情况如下:

从表2中可以看出,中韩通用汉字“A=B”型中,韩国繁体字笔画数在11-16画之间的常用汉字居多,而中国的常用汉字主要集中在6-11画之间,中国简体字笔画在14画以上的汉字数量极少,而韩国的情况恰恰相反。

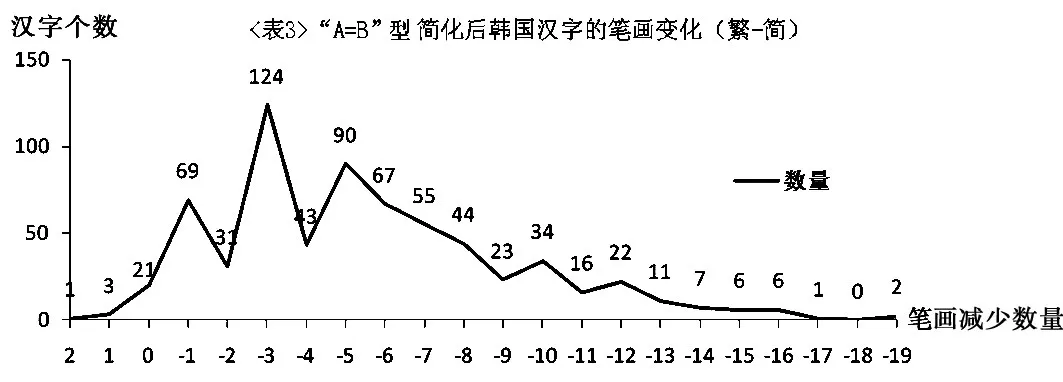

中韩通用常用汉字“A=B”型(676字)中,韩国繁体字经过中国简化后的笔画变化情况如下:

从表3中可以看出,中韩两国通用汉字“A=B”型(676字)中,韩国繁体字经过中国简化后并不都是单纯的笔画减少,其中笔画没有发生变化的汉字有20个,笔画增加的汉字有4个。下面主要按照简化方法对笔画的变化情况进行分析。

1.笔画减少的汉字。常用汉字中繁体字经过简化后,大部分汉字的笔画都有所减少,而且大多数汉字减少的笔画在10画之内,减少3画的汉字数量最多。其中繁体字“廳”字由原来的25画,简化为了4画的汉字“厅”,也是笔画减少数量最多的汉字。当然也有减少一画的汉字,如繁体字“決”简化为汉字“决”,它可以解释为部首(“氵”-“”)的简化,以“氵”为部首的字本义多与液体水有关,而“決”字与液体水无关,因此简化为“”。简化都是以繁体字为基础进行的,汉字的简化大部分都是部首的简化。如“贝/贝贞负贡财责贤败货质贩贪贫贯贱贵贷贸费贺资题赞赠颜额赏赖(貝貞負貢財責賢敗貨質販貪貧貫賤貴貸貿費賀資題贊贈顔額賞賴)”,这些汉字之所以发生了简化,实际上都是由于7画部首“貝”简化为了4画部首“贝”。

当然也有部首不变的简化字,如繁体字“擁”和它的简体字“拥”,繁体字“獲”和它简体字“获”。“獲”和“获”从构成上来看,繁体字“獲”是左右结构,简体字“获”是上下结构,但也可以看作是部首“犭”的前移,而从简化方法上看“获”是“獲”的草书体。笔画减少的汉字的简化方法主要有8种:

(1)俗字,即使用了原来的俗体字作为简体字。如繁体字“價”的简体字“价”,根据《说文解字》的记载“俗”是“價”的俗字;繁体字“黨”的简体字“党”,根据《宋元以来俗字谱》的记载“党”是“黨”的俗字。笔画减少的汉字中,共有142个繁体字采用了原来的俗体字作为简体字。

(2)草书楷化,主要是把王羲之等书法家草书中出现的草体字改成楷书作为简体字。如繁体字“動”的简体字“动”是根据王羲之的草书进行楷书化的;繁体字“圖”的简体字“图”是根据董其昌的草书进行楷书化的。笔画减少的汉字中,共有73个繁体字是草书楷化字。

(3)古字,即抛弃现用字形,使用古字体作为简体字。如繁体字“麗”简化为“丽”,根据《说文解字》的记载,“丽”是“麗”的古字。笔画减少的汉字中,共有25个繁体字采用了古字体作为简体字。

(4)声符简换,即用构形简单的、同音或音似的声符替换原来构形繁复的声符。如繁体字“構”和它的简体字“构”的声符是同音;繁体字“擁”和他的简体字“拥”的声符是同音。笔画减少的汉字中,共有24个繁体字采用了声符简换的方式进行简化。

(5)同音字借用,与“声符简换”相似,但是也有不同之处。“声符简换”的两个汉字结构相同、部分偏旁相同,另一部分是同音字或音近字,如繁体字“階”和它的简体字“阶”,两个汉字左边偏旁相同,右边偏旁“皆”和“介”是音近字。相反,“同音字借用”的两个汉字结构可以不同也可以相同,偏旁也不是同音字或是音近字,如繁体字“葉”和它的简体字“叶”,“葉”是上下结构,“叶”是左右结构;繁体字“運”和它的简体字“运”结构虽然相同,但是“军”和“云”毫不相关,既不是同音字也不是音近字。笔画减少的汉字中,共有31个繁体字采用了同音字借用方式进行简化。

(6)新造字,有些字不便简化,也不便同音字借用,就根据造字原理另造新字。如繁体字“驚”的简体字“惊”就是新造字,可以看作是以与“驚”同音的“京”为声符。以“心”为义符的形声字;繁体字“臟”的简体字“脏”是以“庄”为声符,以“月”为义符的形声字。笔画减少的汉字中,共有16个繁体字的简体字是新造字。

(7)偏旁省略,主要是对字的结构进行重新组合,采用这种方法的简化字基本都是以减少笔画为主。如繁体字“羅”的简体字“罗”,就是省略了下部结构中右侧的“隹”,左侧用与“”的纂体字形相似的“夕”字代替。采用偏旁省略的方法形成的简体字也都是有据可依的。笔画减少的汉字中,共有58个繁体字采用了偏旁省略的方法进行简化。

(8)义符简换,这是简化汉字最常用的一种方法,它实际上就是对部首的简化。如偏旁“”简化为“”,“”简化为“辶”。如果部首简化,那么含有这个部首的汉字也都进行了简化。部首简化主要是对使用频率较高的部首进行简化,因此不仅简化了汉字而且还容易学习。其中部首“”大部分都简化为“辶”,但是也有简化为“ ”的汉字,如“遊”根据其意义简化为“游”,简化后的汉字意义性更强。笔画减少的汉字中,共有277个繁体字采用了义符简换的方法进行简化。

2.笔画数未变的汉字。“A=B”型中常用汉字繁体字简化后,有20个字为了书写方便字形略有改变,但是笔画数没有发生变化。这20个汉字具体如下:

笔画未变的常用汉字的简化方法具体如下:

(1)采用俗字简化的汉字共10个:③敎→教、④尙→尚、⑧臥→卧、⑨搖→摇、⑩潛→潜、⑭娛→娱、⑮淸→清、⑯値→值、⑰恥→耻、⑳靑→青。

(2)采用古字简化的汉字共2个:①別→别、⑪災→灾。

(3)采用义符简换简化的汉字共8个:②沒→没、⑥悅→悦、⑦脫→脱、⑫眞→真、⑬冊→册、⑱戶→户、⑲黃→黄、⑤→解。

其中根据汉字来源进行简化的汉字最多,繁体字中能够找到语源的,就把其相应的汉字作为其简体字使用。其余大部分常用汉字都是根据义符简换的方法形成的简体字,如“沒”简化为“没”,就是用已有的部首“”替换掉了“沒”字右边的部首。如果用新部首简化原来的部首,那么就形成了新的汉字,这样即使简化也不得不学习很多新的汉字。因此,为了书写方便,就用已经存在的部首进行替换。

3.笔画增加的汉字。“A=B”型中简化后笔画不减反增的常用汉字共有4个,分别是“強(11画)→强(12画)”“氷(5画)→冰(6画)”“弔(4画)→吊(6画)”“窓(11画)→窗(12画)”。笔画增加的常用汉字的简化方法具体如下:

(1)采用俗字简化的汉字共2个:強(11画)→强(12画)、弔(4画)→吊(6画)。

(2)采用偏旁省略简化的汉字有1个:窓(11画)→窗(12画),韩国繁体字“窓”的异体字是“窻”,而“窻”是中国简体字“窗”的俗字。

(3)采用义符简换简化的汉字有1个:氷(5画)→冰(6画),“氷”有冷的含义,所以简化后添加了有冷意义的部首“”。

“A=B”型676字简化方法的使用频率如下:

比例3.55%8.73%42.46%2.37%方法古字草书楷化俗字同音字借用数量27 73 154 31比例3.99%10.80%22.78%4.59%方法声符简换偏旁省略义符简换新造字数量24 59 287 16

从上表汉字简化方法的使用频率中可以看出,“义符简换”是汉字简化过程中使用频率最高的方法,其次就是“俗字”简化的方法,而“新造字”的方法使用最少,这也是因为如果新造字比重过大就势必要学习很多新的汉字,违背了汉字简化的基本原则。

三、结论

本文主要选定了中国常用汉字2500字和韩国汉文教育使用的基础汉字1800字中两国通用的常用汉字1650字为研究对象,并根据汉字字形和笔画数情况,将1650字分为“A=A”型(974字)和“A=B”型(676字),两个类型汉字的笔画对照情况如下:

从“A=A”型的笔画对照分析来看,中国简体字和韩国繁体字笔画相同的汉字主要集中在7-10画间,16画以上的汉字极少。未经简化的常用汉字中笔画数最多的是21画的汉字“露”。通过分析可以得知,中韩通用常用汉字1650字中“A=A”型汉字数量较多的原因主要有:笔画数少的汉字没有进行简化;无法找到语源的汉字没有进行简化;由简化偏旁构成的汉字没有进行简化;非常用汉字没有进行简化。

从“A=B”型的笔画对照分析来看,韩国常用汉字的笔画数主要集中在11-16画之间,这与“A=A”型中常用汉字主要集中在7-10画间有着明显的差异,而简化后的汉字笔画数在14画以上的极少。简化后笔画的变化情况主要有笔画减少、笔画未变和笔画增加三种,其中笔画减少中绝大部分都是部首发生了简化;笔画未变的汉字有20个,主要是为了书写方便更换为已经存在的部首;简化主要是根据汉字的造字原理和语源进行的,并不都是笔画的减少,在“A=B”型中就有4个笔画增多的汉字。而在简化过程中“义符简换”和“俗字”是最常用的简化方法。

本文仅从笔画方面对中韩两国通用常用汉字进行了粗浅的比较,从深层次来讲,这样的比较还是远远不够的,如汉字的使用与相关国家的社会文化历史的关系等。笔者将在今后进行更加深入的研究,为两国语言文化交流贡献自己的微薄之力。

注释:

①张光军.韩国的汉字[J].解放军外国语学院学报,1999(9).

②李得春,金基石.汉字文化与朝鲜汉字[J].东疆学刊,1997(7).

③共有常用字2500字和次常用字1000字,本文只研究常用字。

[1] 张光军.韩国的汉字[J].解放军外国语学院学报,1999(9).

[2] 李得春,金基石.汉字文化与朝鲜汉字[J].东疆学刊,1997(7).

[3] 赵新.韩国汉字音表记与汉语原音表记的比较研究[J].佳木斯教育学院学报,2012(8).

[4] 王平.基于数据库的中日韩传世汉字字典的整理与研究[J].中国文字研究,2014(1).

[5] 孙茜.韩国汉字考级用5000类字表的共有字种调查[J].中国文字研究,2011(2).

[6] 朴点玉.韩国和中国现行汉字比较[D].北京:中国社会科学院研究生论文,2000.

[7] 井米兰.韩国汉字及俗字研究综述[J].延边大学学报(社会科学版),2011(1).

[8] 李得春.朝鲜语汉字词和汉源诃[J].民族语文,2007(5).

(责任编辑:刘北芦)

姚 巍(1981-),女,辽宁锦州人,辽东学院韩朝学院朝鲜语专业讲师,硕士,研究方向:中韩(朝)语言文化对比。

本文系2014年辽宁省教育厅人文社会科学研究一般项目“汉语国际传播视角下中韩现行汉字的比较研究”(项目编号:W2014339)的研究成果。

2017-04-10

H12;H55

中图分类号A