基于学科核心素养的高考历史命题例说

2017-07-31刘芳王辉成学江

刘芳王辉成学江

(1.北京市古城中学,北京 100043;2.首都师范大学附属苹果园中学,北京 100041;3.北京教育学院石景山分院,北京 100043)

基于学科核心素养的高考历史命题例说

刘芳1王辉2成学江3

(1.北京市古城中学,北京 100043;2.首都师范大学附属苹果园中学,北京 100041;3.北京教育学院石景山分院,北京 100043)

高考内容改革对高考历史教学产生影响。本文通过对近两年高考历史学科试题的分析,考查历史学科核心素养在高考试题中是如何体现的。挖掘高考试题所蕴涵的学科核心素养,有助于理解试题的内在价值和把握高考命题的方向,对高中教育教学有指导性意义。

高考改革;核心素养;历史命题;考试与教学

2017年高考考试内容改革进入全面推进的关键节点。国务院《关于深化考试招生制度改革的实施意见》颁布两年来,改革坚持以立德树人为核心,加强对社会主义核心价值观、依法治国理念、中华优秀传统文化与创新能力的考查,高考的育人功能和积极导向作用得到全面提升。在教育部2014年印发的《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中,首次提出“核心素养体系”概念。同时,正在进行的普通高中课程标准修订也将核心素养作为重要的育人目标[1]。核心素养的提出既是实现从知识和技能本位到学生素养发展本位的转型,也是“育人文化”的理性回归。

统观近两年的高考试卷,高考命题已经在静悄悄地“变脸”,命题趋向体现了从能力立意向学科素养立意的转变。试题凸显社会主义核心价值观的引领作用,注重考查学生的学科素养和学习潜力,尤其是考查学生在新情境下解决问题时所反映出的核心素养水平,以为大学选拔可持续发展型人才。

就历史学科而言,所谓核心素养是学生在学习历史过程中逐步形成的具有历史学科特征的最重要的思维品质和关键能力,是历史知识、能力和方法、情感态度与价值观等方面的综合体现,主要包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀5个方面。本文通过对近两年高考历史试题的分析,考查历史学科核心素养在高考试题中是如何体现的。挖掘高考试题蕴涵的学科核心素养,将更加有助于我们理解试题的内在价值和把握高考命题的方向,希冀对中学教育教学能有所启发和思考。

1 基于历史学科核心素养下的高考命题例说

1.1 基于唯物史观的高考历史命题

《普通高中历史课程标准(实验)》明确提出:“普通高中历史课程是用历史唯物主义观点阐释人类历史发展进程和规律,进一步培养和提高学生的历史意识、文化素质和人文素养,促进学生全面发展的一门基础学科。”[2]唯物史观是学习和探究历史的核心理论和指导思想,是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学历史观和方法论。只有运用唯物史观的立场、观点和方法,才能对历史有全面、客观的认识。仔细阅读近年的高考试题,体现出的命题主旨仍是唯物史观。

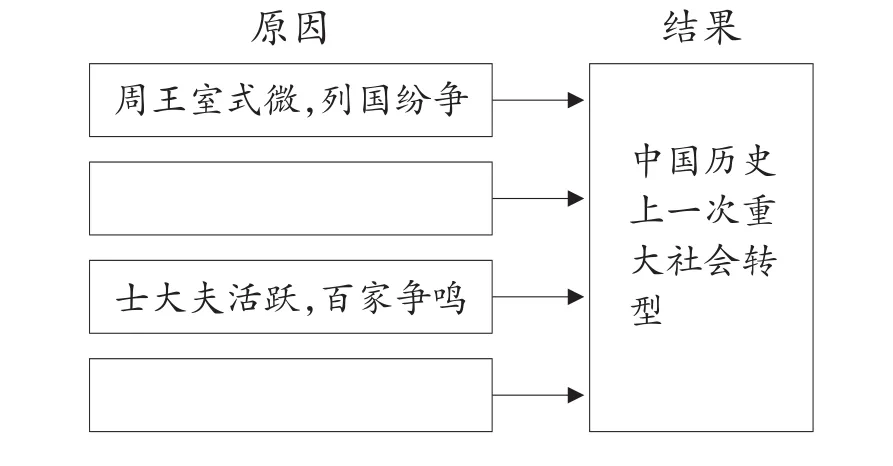

例1(2016年高考历史上海卷第5题)

探究因果关系是历史学习的重要技能。根据提示,下表中应填入

①使用铁器和推广牛耕提高了生产力

②少数民族政权入主中原

③农民起义频繁

④各国竞相实施富国强兵的变革

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

唯物史观认为,社会历史发展是一个十分复杂的过程,对这个过程发生作用的因素更是多方面的。对于历史事件的原因往往从政治、经济、社会和思想文化这几个方面来分析。材料中已经给出政治和思想文化上的影响,故选择经济的原因和社会方面的原因,①是经济原因,④是社会政治方面的原因,②③与史实不符,因此D选项正确。

例2(2016年高考历史上海卷第7题)

韩非认为“上古竞于道德,中世逐于智慧,当今争于气力”。其主张体现了

A.进步史观 B.天命史观

C.循环史观 D.英雄史观

材料中韩非对于3个历史阶段进行了评述,认为上古讲求道德,中世讲求智慧,现实讲求气力。韩非子是法家的代表人物,法家主张社会是向前发展的,故统治者就应该根据形势的变化而采取相应的措施。这种观点表现出人们对历史认知的发展,是生产力水平提高的反映。因此A选项“进步史观”正确。

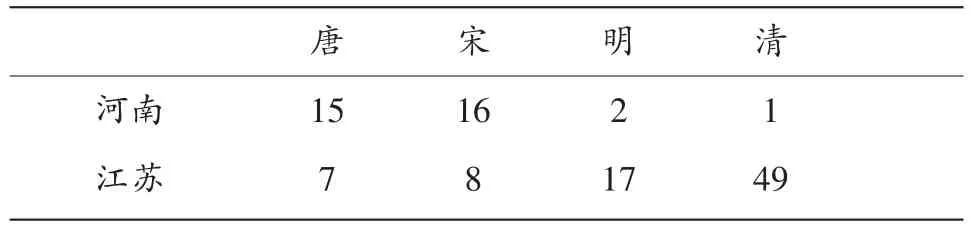

例3(2015年高考历史全国Ⅰ卷第27题)

表1 河南、江苏两地科举考试状元人数表

表1呈现的变化反映了

A.理学的影响力不断扩大

B.经济发展促进文化兴盛

C.中原地区经济急剧衰退

D.政治重心南移趋势明显

本题考查学生对经济基础和上层建筑之间关系的认识。经济基础决定上层建筑,决定社会的政治、法律制度和设施,决定社会的各种思想观点和社会意识形态。表1中的数字体现了唐朝到清朝北方状元人数越来越少,而南方状元人数越来越多,这实质上是因为经济重心逐步南移,造成了文化格局的变化。故正确答案为B项。

例4(2015年高考历史全国Ⅱ卷第26题)

唐宋时期,江南经济迅猛发展,南宋时全国经济重心已移至江南。促成这一转变的主要动力之一是

A.坊市制度瓦解 B.土地集中加剧

C.农业技术进步 D.海外贸易拓展

经济发展的主要动力是生产力,生产力包含劳动工具即生产技术,因此促使经济重心南移的一个重要因素就是生产技术的发展。正确答案为C项。

通过对上述4道高考试题的分析,可以发现在近年高考试题中涉及了唯物史观的一些基本观点和方法,如社会存在决定社会意识,经济基础决定上层建筑,生产力决定生产关系,同时每一个后者都会对前者产生反作用;人类社会是有规律的运动,是从低级向高级发展的;生产方式的变化引起社会形态的变迁,等等。因此学生要了解唯物史观的基本内容,理解唯物史观是科学的历史观,能够正确认识人类历史发展的总趋势,能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。

1.2 基于时空观念的高考历史命题

时空观念是指对事物与特定时间及空间的联系进行观察、分析的观念。时间与空间是历史两个最基本的要素,任何历史事物都是在特定的、具体的历史时间和地理条件下发生的。只有将史事置于历史进程的时空框架当中,才可能对史事有准确的理解。在高考命题中,对时空观念的考查频率非常高,但考生时空概念错乱的现象却屡见不鲜。

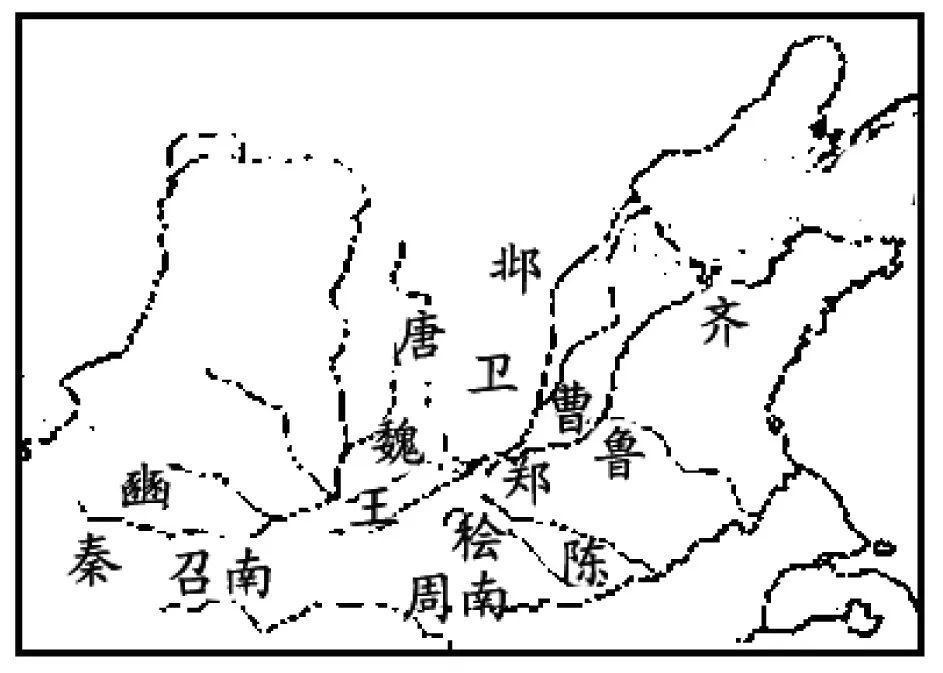

例5(2016年高考历史北京卷第12题)

中国古代有一部文学作品集,图1是其作品来源地域示意图。下列诗句出自这一作品集的是

图1

A.关关雎鸠,在河之洲

B.长门献赋汉相如,东篱赏菊陶元亮

C.汉代李将军,夺得匈奴马

D.政烦方改篆,愚俗乃焚书

本题通过地图的形式来考查古代中国的文学作品,将《诗经》这一文学作品与特定的时间、空间区域建立逻辑联系。题干中有干扰词“作品来源地域示意图”,初看好像要从空间角度分析试题,实际上我们首先要通过图片中的封国形势判断出此作品的时间是在西周时期,然后结合所学判断每个选项的时间是否与图片隐含的时间相符。A项出自《诗经》,《诗经》收录的是从西周到春秋中期的诗歌,故正确答案是A项。其他选项均与西周时期不符。

例6(2016年高考历史北京卷第21题)

图2中①②③④代表四个国家,对其历史上发生的改革描述正确的是

图2

A.16世纪前期在①进行的改革,削弱了教会权力,实现了国家统一

B.19世纪初在②进行的改革,推翻了奥斯曼帝国的统治

C.19世纪中后期在③进行的改革,废除了农奴制,促进了资本主义发展

D.20世纪前期在④进行的改革,建立了君主立宪制

本题将选修1教材历史上一些重大改革置于世界地图(空间)中,考查影响历史发展进程的重要历史人物、历史事件。①是德国,16世纪在这里进行的宗教改革虽然削弱了罗马教会的权力,但是并没有实现国家统一,故A项错误;②对应的是埃及,19世纪初埃及的阿里改革,虽然使埃及获得了事实上的独立,但是埃及名义上仍然是奥斯曼素丹的属国,阿里承认其对埃及的宗主权,故B项错误;③对应的是俄国,1861年废除农奴制改革,使俄国获得了必要的自由劳动力、国内市场,促进了资本主义发展,故C项正确;④对应的是土耳其,20世纪前期凯末尔革命和改革,建立了资产阶级共和国,故D项错误。正确答案为C项。

例7(2016年高考历史上海卷第9题)

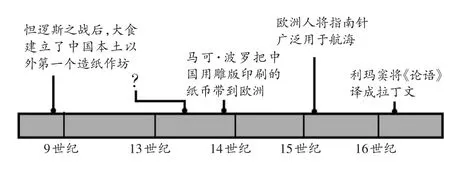

中国文化不仅惠及近邻,而且泽被远西。下图关于“中国古代文化外传”的时间轴,“?”处应填入

A.火器随蒙古西征传入欧洲

B.中国丝绸受到古罗马上层人士喜爱

C.唐三彩随遣唐使流入日本

D.瓷杯瓷盘随海禁的开放传到菲律宾

本题用时间轴的形式罗列了中国古代文化外传的一些重要事件,其中“?”发生在13—14世纪,这期间中国处于宋元时期。B、C、D选项发生的时间明显与宋元时期不符,图中出现造纸、印刷术、指南针,说明和四大发明有关,火药恰在宋元时期外传,故A项正确。

人类文明发展的历史长河中,史料浩如烟海,历史现象纷繁复杂,如果没有一定的时序性和空间感,学生对历史的学习就会张冠李戴、思维混乱。因此,掌握“时空观念”应该是学生学好历史的最基本要求,也是培养学生思维能力的基本途径。在学习历史的过程中,教师要指导学生科学地使用与时空有关的概念术语,能够知道划分历史时间与空间的多种方式,如公元、世纪、年代、时期等;能从历史年表、历史地图中获取所需的信息;能对相关事件建立时间轴,将零散的知识系统化;能按照时间顺序和空间要素,建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相互关联,理解历史发展的阶段特征。

1.3 基于史料实证的高考历史命题

史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。历史学是一门人文科学,对历史的探究以求真求实为目标,但由于历史学是以“人类已经发生了的过去的事情”为研究对象,认识历史只能通过现存的史料,因此要形成对历史的正确、客观的认识,必须重视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真,去粗取精,这是历史学的重要方法。在近年的高考命题中,史料分析在试卷中的比重日益显著,可谓“无史料不成题”,这也充分体现了历史研究的理念和方法,“有一分材料说一分话”,论从史出,史由证来,实事求是。

例8(2016年高考历史北京卷第40题)

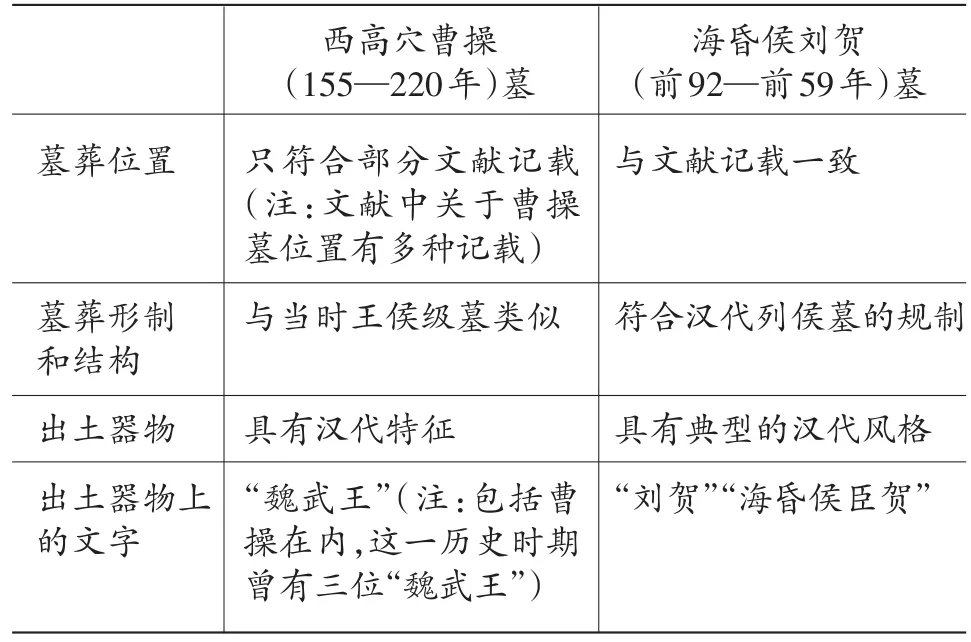

河南安阳西高穴曹操墓和江西南昌刘贺墓都是近年来的重大考古发现。

表2

目前学术界基本上一致认为海昏侯墓的墓主就是刘贺,但在西高穴墓的墓主是否为曹操这一问题上还存在争议。

(1)阅读表2,对比刘贺墓资料,说明西高穴墓墓主身份存在争议的原因。

(2)(略)

本题考查了史学研究尤其是考古中非常重要的一个方法,就是用文物证明文献记载的史实。很多历史书籍上的历史事件和现象,都需要文物的佐证。与海昏侯墓有关的资料没有引发争议,是因为在考古发现中有显著的证据可以证明其墓主为刘贺。西高穴墓出土器物的时代以及墓葬规制分别与曹操所处时代及其身份相符,但这一时期有3位“魏武王”,且文献中关于曹操墓的位置有多种记载。综合来看,虽然西高穴墓的墓主为曹操的可能性比较大,但相关资料说服力不如海昏侯刘贺墓,因此墓主的身份存在争议。

例9(2016年高考历史上海卷第2题)

有学者认为河南偃师二里头文化遗址是传说中的夏朝都邑。以下考古发现中,最有力的证据是

A.石制农具 B.青铜礼器

C.宫殿遗址 D.家畜遗骨

本题考查学生的史料实证意识。要证明二里头文化遗址是传说中的夏朝都城,宫殿遗址是最有力的证据。其他的遗存都不足以证明此地是都城,只能说明有人类活动的存在。因此C选项正确。

例10(2015年高考历史江苏卷第2题)

据秦琅邪石刻,皇帝之土,西涉流沙,东有东海。但西汉学者编写的《淮南子》等书说颛顼帝即已“西济于流沙”,大禹“东渐于海,西被于流沙”,更有“纣之地,左东海,右流沙”。上述差异最能说明

A.《淮南子》等书以传说贬抑秦始皇

B.年代久远导致历史记述莫衷一是

C.历史材料的运用首先要辨别真伪

D.石刻与文献形成证据链印证历史

本题考查方向为史料甄别。《淮南子》是汉初黄老之学的代表作,刘安作《淮南子》的目的是反对汉武帝推行削弱诸侯、加强中央的政治改革,材料并未涉及“贬抑秦始皇”,故A项错误;年代相近也可能导致历史记述不同,与“最能说明”不符,故B项错误;颛顼是上古传说中的“五帝”之一,《淮南子》保存了部分神话材料,而“秦琅邪石刻”是考古资料,是最可信的秦代传世石刻之一,故C项正确;石刻与文献两者相互矛盾,未能“形成证据链印证”,故D项错误。

傅斯年曾说过,历史学即史料学,虽有偏颇之处,但史料确实是历史认识的基石,对历史学科核心素养的考查离不开史料实证。通过上述3道高考试题的分析,学生要认识到,史料是通向历史认识的桥梁,在历史学习中需要了解史料的多种类型,如实物、文字或口述史料,要会区分原始史料和间接史料;掌握搜集史料的基本途径,要有求真求实的历史证据意识,学会甄别史料的真伪和价值的基本方法;能从史料中提取有效信息,并根据史料解读观点,提出自己的认识。

1.4 基于历史解释的高考历史命题

历史解释是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。历史具有不可重复性和不可实验性,所有的历史叙述在本质上是一种对过去事情的解释,既包含了叙述者对史事描述的整理与组合,又体现了叙述者对历史的立场、观念等。一般说来,解释是多样化的,由于立场和观点的差异,人们对历史事件往往会有不同的解释,但在研究历史的过程中,要去不断地接近历史真实。

例11(2016年高考历史全国Ⅰ卷第24题)

孔子是儒家学派创始人,汉代崇尚儒学,尊《尚书》等五部书为经典,记录孔子言论的《论语》却不在“五经”之中。对此合理的解释是

A.“五经”为阐发孔子儒学思想而作

B.汉代儒学背离了孔子的儒学思想

C.儒学思想植根于久远的历史传统

D.儒学传统由于秦始皇焚书而断绝

本题以儒学传统典籍——“五经”为切入点,深入考查学生对儒家思想的认识和理解。“五经”指的是《诗》、《书》、《易》、《礼》和《春秋》,相传为孔子整理,并非为阐发孔子儒学思想而作,因此A项错误。这5部书是我国保存至今的最古的文献,是儒家递相传习的典籍。而《论语》是孔子的弟子和再传弟子所记录的孔子的言论,不是孔子编订,所以《论语》不在“五经”之中,故C项正确。

例12(2016年高考历史全国Ⅰ卷第32题)

德国文学家歌德说,罗马法“如同一只潜入水下的鸭子,虽然一次次将自己隐藏于波光水影之下,但却从来没有消失,而且总是一次次抖擞精神地重新出现”。对此的正确理解应是,罗马法

A.是近代欧洲大陆国家法律的基础

B.为欧洲近代社会确立了行为规范

C.所维护的民主制度历史影响深远

D.不断地改变了欧洲历史发展方向

本题以罗马法的影响为切入点,考查学生对罗马法形成发展的认识和理解。正确答案为A项。罗马法对后世的影响主要体现在它的精神和原则上:法律面前人人平等,保护私有财产等,而不是具体行为规范,故B项错误。罗马法主要适应了罗马帝国扩张后维护社会稳定的需要,在罗马帝国时期并没有形成后来的民主制度,无所谓维护一说,故C项错误。罗马法对后世影响深远,但与欧洲历史发展方向无关,故D项错误。

例13(2015年高考历史全国Ⅱ卷第41题)

阅读材料,完成下列要求。

材料

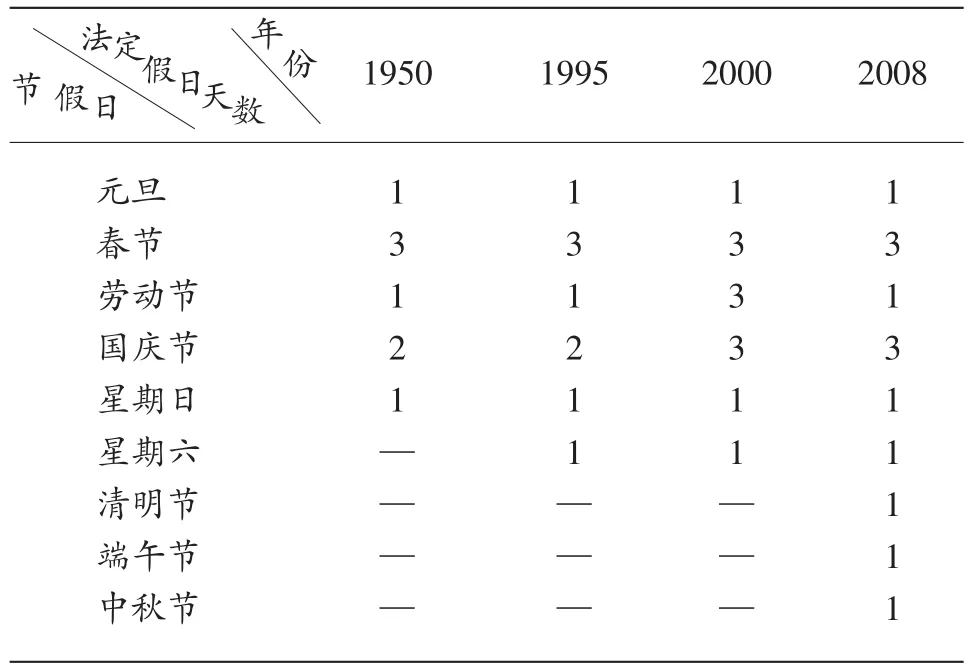

表3 1950—2008年我国部分节假日一览表

表3能够反映我国节假日变化的多种趋势。指出其中一种变化趋势并说明形成的历史原因。

本题是一道开放题,考查学生对节假日变化趋势的理解和解释,给学生很大的发挥空间。所谓仁者见仁,智者见智,只要观点不偏,针对材料的分析准确,“合理即可”。故这道题主要考查学生对历史事物或现象的描述是否准确,分析事物的逻辑思维是否严密。

从近年高考历史命题趋势看,加大了对考生解释和评价历史事物能力的考查力度。以此提示在日常历史教学中,要加强对学生历史解释能力的培养,首先要区分历史叙述中的史实与解释,知道对同一历史事物会有不同解释,并能对各种历史解释加以评析和价值判断;其次能够客观论述历史事件、历史人物和历史现象,有理有据地表达自己的看法;再次能够从历史表象中发现问题,对历史事物之间的因果关系作出解释。当然,要提高解释能力,学生既要理解教材知识,也要增大阅读量,扩充知识面,善于观察生活,勤于思考问题,勇于提出自己的合理见解。

1.5 基于家国情怀的历史命题

家国情怀是学习和探究历史应具有的社会责任与人文追求。鉴古而知今,读史以明智,作为一门人文学科,历史课责无旁贷地肩负着承载民族精神、养成合格公民的义务,致力于给学生以人文精神的熏陶和人文素养的培育。高考命题以立德树人为核心,家国情怀在历史试题中体现得更加充分。

例14(2016年高考历史全国Ⅱ卷第27题)

福建各地族谱中大量关于入台族裔回乡请祖先牌位赴台的记载,此类现象在清乾隆年间骤然增多,这说明乾隆年间

A.族谱编修顺应了移民的需求

B.大量移民已在台湾安居繁衍

C.内地宗族开始整体迁移台湾

D.两岸居民正常往来受到阻碍

通过这道题,学生能体验对祖国、对中华民族的认同感。早在康熙皇帝统一台湾之后,大陆移民就大量来到台湾,到了乾隆年间,有的已经在台湾长期定居、安居繁衍,但割裂不断的是台湾同胞与大陆人民同根同族、血浓于水的血脉亲情,他们的思想上和生活中仍有浓厚的宗法情结,故而回乡请祖先牌位赴台。B选项正确。

例15(2016年高考历史全国Ⅱ卷第40题)

阅读材料,完成下列要求。

材料一(略)

材料二 中国的海外移民历史悠久,大致从1567—1840年是一个承前启后的时期,移民数量有所增加,1801—1850年中国海外移民数达32万人。近代中国海外移民的总数为1 500万人左右,其中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862—1949年,华侨投资国内企业有25 510家,投资总额约63 271万元。新中国成立后,大陆地区很少向外移民。70年代以后,出现了一个新的移民潮。到2008年,移民人数达1 000万以上,主要集中于发达国家。

——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

(1)(略)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出16世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因,并说明华侨华人在中国近代史上的贡献。

华侨华人在中国近代史上的贡献主要有:引入技术和资金,促进了中国近代工业的兴起与发展;支持了孙中山领导的民主革命;支援和投身于全民族的抗战,而这正体现了华侨华人的家国情怀,以服务于国家强盛、民族自强和人类社会的进步为使命。

例16(2015年高考历史全国Ⅱ卷第40题)

阅读材料,完成下列要求。

材料一 《孟子》中记载了孟子与其学生关于法律问题的讨论。学生问:“舜做了天子后,假如其父杀人,舜的法官该怎么办呢?”孟子回答:“抓起来就行了。”学生又问:“难道舜不阻止法官吗?”孟子说:“舜怎么能阻止呢?法官是按职责办事。”学生问:“那舜又该怎么办呢?”孟子说:“舜应当放弃天子之位,毫不顾惜。然后偷偷地背上父亲逃到海边住下,一辈子都很快乐,把曾经做过天子的事情忘掉。”

——据《孟子》

材料二 公元前399年,苏格拉底被雅典陪审法庭以亵渎神明和蛊惑青年的罪名判处死刑。他与他的弟子们都认为判决不公。当弟子们安排苏格拉底逃走时,他却认为,虽然逃走是一种正义,但审判过程符合雅典法律程序,遵守合法的判决也是正义的要求,而且是更大的正义,因为如果他不服从判决,就等于践踏法律,倘若人人都以自己认为的正义为借口而任意践踏法律,社会秩序将混乱不堪,城邦将无法存在。最终他选择在弟子面前饮下毒药,从容赴死。

——摘编自(古希腊)柏拉图《苏格拉底的申辩》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孟子和苏格拉底的法制观念。

(2)根据材料并结合所学知识,说明两种法制观念产生的社会背景及其共同的历史价值。

本题的主旨是引导学生了解世界历史发展的多样性,理解和尊重世界各国、各民族的文化传统。通过中西方两种法制观念的比较,孟子的主张体现了传统的中国式思想,忠孝很重要,因此在不违背法律的同时要注意孝行,才会有放弃天子地位来救父亲的行为;苏格拉底的思想主要是源于民主政治的法制理念,是城邦政治的产物,因此不会违背应有的“大义”,法律至上。而对于两种法制观念历史价值的评判,主要是针对当时的社会价值和对后世的价值来谈,要充分肯定他们思想的重要意义,给出中肯的评价。

在核心素养立意的时代,高考的根本价值取向就是要贯彻立德树人和社会主义核心价值观,深入回答“培养什么人,怎样培养人”的问题。通过学习历史,学生要能够认识中国的国情,形成对祖国、对中华民族的认同感;了解中华优秀传统文化,认识中华文明的历史价值和现实意义;认同社会主义核心价值观,树立道路自信、理论自信、制度自信和文化自信;了解世界历史发展的多样性,理解和尊重世界各国、各民族的文化传统,形成广阔的国际视野;能够确立积极进取的人生态度,塑造健全的人格,树立正确的世界观、人生观和价值观。

当然,历史学科5大核心素养的培养并不是孤立的,高考试题并不只是考查某个单一的核心素养,而是综合考查多个核心素养,以2016年高考全国Ⅱ卷第41题为例。

例17(2016年高考历史全国Ⅱ卷第41题)

阅读材料,完成下列要求。

材料

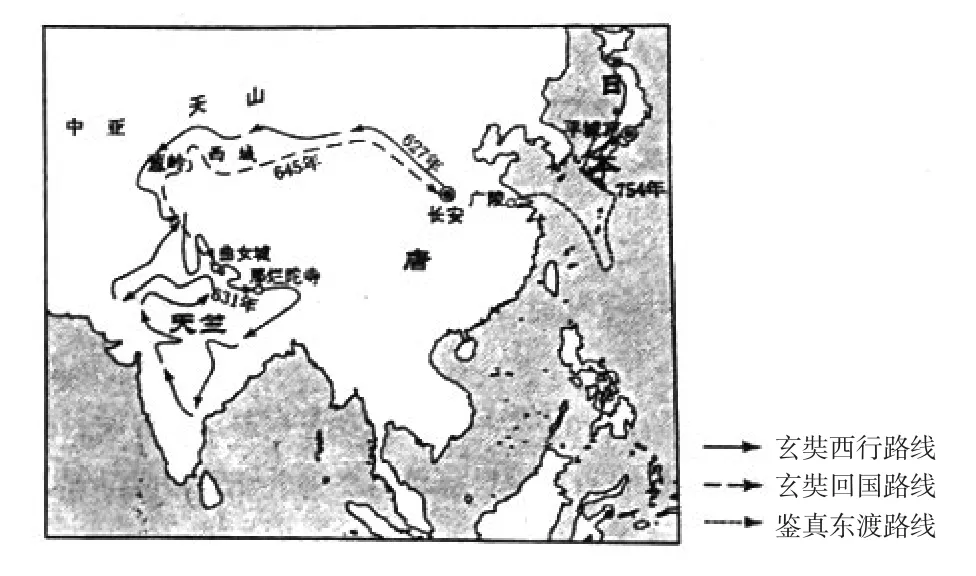

图3 玄奘西行与鉴真东渡路线示意图

玄奘(602—664),为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国。回国后,他译出佛经1 300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍。

鉴真(688—763),深明佛学,50余岁时,受日本邀请,发愿东渡。他排除千难万险,历时12年,经6次努力,最终到达日本。鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大的影响。

——据袁行霈等主编《中华文明史》等

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国古代史的其他相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合。)

这道题通过玄奘西行与鉴真东渡的图文材料,考查学生对中国古代对外文化交流的历史的认知,综合考查了学生的时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀等多方面的学科核心素养。本题是一道开放题,结合材料可提炼出:首先,中国为世界文明的发展作出贡献、中国文化与对外交往、中国与外国的和平友好往来等观点;其次,根据观点选取中国古代史如四大发明、郑和下西洋、丝绸之路和海上丝绸之路等相关史实;再次,运用相关史实对所提炼的观点进行论证,论证时要注意观点明确,论据准确、引用合理,论证充分,逻辑严密。

2 基于历史学科核心素养下的课堂教学例谈

高考改革的核心立场确定为“立德树人、服务选拔、导向教学”,可见它的内容改革及命题实施对于高中乃至整个基础教育教学具有关键性的导向作用。因此,我们的历史课堂教学不能墨守成规、一成不变,必须顺应改革趋势,紧紧围绕培养学生核心素养这一主线展开。下面以“两次工业革命”专题为例,谈谈核心素养观下的历史课堂教学如何开展。

2.1 教学目标的设计

教师在设计教学目标时,要深刻领会历史学科核心素养概念的内涵,把握好历史课程标准与核心素养具体目标之间的内在联系,教学目标阐述要分层、细化,具有可操作性和可检测性。教师也要充分认识到,学生核心素养的培养是一个循序渐进、不断深化的过程,不能贪多求全、一蹴而就,不能指望在一节课中完成所有的核心素养目标,而是要符合实际的教学内容和学生的认知水平。

关于“两次工业革命”,课程标准是这样表述的:了解两次工业革命的基本史实,探讨其对资本主义世界市场发展的影响。教师根据课标,结合历史学科核心素养的水平等级要求,设计本专题课的教学目标如下:

①能说出两次工业革命的起止时间;对照历史地图,准确指出开展工业革命国家的地理位置;能梳理两次工业革命发展的历程。

②能结合史实说明影响工业革命发生的政治、经济、文化等因素;分析两次工业革命对西方、对中国的影响,重点探讨其对资本主义世界市场发展的影响。

③认识“科学技术是第一生产力”,汲取人类创造的优秀文明成果,形成开放的世界意识;明确历史各要素是一个有机系统组成,政治、经济、文化、社会、生态等因素相互联系和作用;认识工业革命对环境的影响,逐步形成可持续发展观。

通过设计这样的教学目标,唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀5大素养的指向性具体明确,操作性与检测性较强,学生通过学习便可达到。

2.2 教学过程的实施

在具体目标指引下,教师在课堂上可以采取各种教学策略,激发学生探究问题和解决问题的主动性和积极性,最后达成教学目标,这样的教学过程才算行之有效。

如“时空观念”的培养,教师可通过时间轴和地图等途径,指导学生将重大史事置于时空条件下进行考察,要求学生能说出两次工业革命的起止时间,再结合地图指出工业革命的地域扩展范围,梳理工业革命的发展进程。

同样,工业革命对资本主义世界市场的影响是本课的重点,如仅仅用文字表述,学生并不能深刻领会世界市场“雏形出现”“进一步拓展”“基本形成”和“最终确立”这些程度变化的差别。如果结合地图来分析,则可一目了然地厘清资本主义世界市场的发展进程。

在课堂教学中,历史学科5大核心素养的培养往往综合体现在对某个问题的探究中。教师要找准切入点,创设形式多样的问题情境,挖掘学生的潜能,以提高学生对问题探究的内驱力,培养学生的学科素养,以2013年高考浙江卷第39题为例。

例18(2013年高考历史浙江卷第39题)

1750—1850年是西方文明突飞猛进的重要阶段。阅读材料,回答问题。

材料一 1775年北美爆发独立战争,1789年法国爆发大革命,西方民主政治开始在欧美大国确立。法国学者托克维尔进行研究,先后写成《论美国的民主》和《旧制度与大革命》,提出了许多发人深省的见解。

材料二 ……商品的低廉价格,是它(资产阶级)用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮……它创立了巨大的城市……资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大……随着资产阶级即资本的发展,无产阶级即现代工人阶级也在同一程度上得到发展……基督教思想在18世纪被启蒙思想击败……

——马克思、恩格斯《共产党宣言》(1848年)

材料三(略)

(1)(略)

(2)近年来,一些学者注重从经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”的角度研究历史。参考材料一、二,并结合所学知识,用“五位一体”的思路概括这一阶段西方历史发展的特征。

(3)(略)

这道高考题要求学生首先能准确地进行时空定位,从题干中所给的时间段和关键词中判断出考查的是第一次工业革命对西方历史发展的影响,并能依据唯物史观和所学史实阐述一定时期内政治、经济、文化、社会、生态等方面的状况和联系。经济方面,生产力极大提高。政治方面,资产阶级革命爆发,西方民主政治开始确立;马克思主义诞生;开创无产资级革命新时代。文化方面,理性与自由平等思想发展;浪漫主义和现实主义兴起。社会方面,城市化加快;无产阶级开始显示伟大力量。生态方面,生态环境遭到破坏。因此,这道题综合考查了学生的唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀等多方面的学科核心素养。

总之,高考考查核心素养是大势所趋,它对于高中乃至整个基础教育教学具有关键性的导向作用。死记硬背、“题海战术”的高考复习不再适应新形势的要求,我们的历史课堂必须顺应改革趋势,紧紧围绕培养学生核心素养这一主线展开。不过,培养学生的历史学科核心素养绝非一朝一夕之事,需要靠历史教师在专业上不断提升,在实践中不断探索,不空喊口号,不急功近利,只有在日常的历史课堂教学中日积月累地渗透,才能真正培养学生的优秀品质与学科能力,使学生得到全面发展。

[1]教育部.关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见[EB/OL].(2014-03-30)[2017-03-14].http://www.moe.edu.cn/pub⁃licfiles/business/htmlfiles/moe/s7054/201404/167226.html.

[2]教育部.普通高中历史课程标准(实验)[M].北京:人民教育出版社,2003.

Assessing Key Competencies: An Exemplary Analysis of the College Entrance Examination of History Items

LIU Fang1,WANG Hui2,CHENG Xuejiang3

(1.Beijing Gucheng Middle School,Beijing 100043,China;2.Capital Normal University Pingguoyuan High School,Beijing 100041,China;3.Beijing Institute of Education Shijingshan Branch,Beijing 100043,China)

It is an obvious fact that the content reform of the College Entrance Examination washes back on classroom instruction in high schools.For this,based on an analysis of the 2015 and 2016 College Entrance Examination papers of history,this study investigates what key competencies are assessed in a subject test,and how.It is believed that mining the key competencies contained in a subject test will help us understand the intrinsic value and future trend of the College Entrance Examination and thus has a guiding significance on classroom instruction in high schools.

College Entrance Examination Reform;Key Competencies;History Test Development;Examination and Teaching

G405

A

1005-8427(2017)04-0034-10

10.19360/j.cnki.11-3303/g4.2017.04.006

(责任编辑:陈睿)

刘 芳(1971—),女,北京市古城中学,中学高级教师;王 辉(1971—),男,首都师范大学附属苹果园中学,中学高级教师;成学江(1963—),男,北京教育学院石景山分院,中学特级教师。