清代内务府器用成造中的满语词汇

2017-07-25吴美凤

吴美凤

中国文化大学(台湾)美术学系助理教授。主要研究方向为明清家具史。

曾在《紫禁城》二〇一二年连载「明代宫廷家具」系列文章

清代内务府器用成造中的满语词汇

吴美凤

中国文化大学(台湾)美术学系助理教授。主要研究方向为明清家具史。

曾在《紫禁城》二〇一二年连载「明代宫廷家具」系列文章

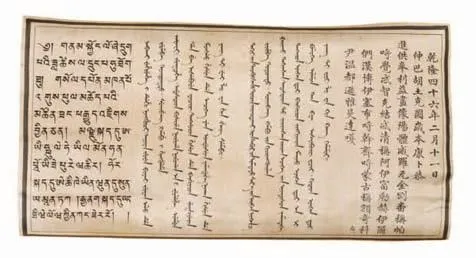

清太祖努尔哈赤于明万历二十七年(一五九九年)命人以蒙古文字配以女真语音而创制满文,以方便书写公文、记录档册。三十余年后的天聪六年(一六三二年),清太宗皇太极进一步命人在已有基础上加圈、加点、增加字头或新的拼写形式,使之与原语音更为贴切而完善,成为新满文,有别旧的老满文。入关前与明朝数十年的往来与和战,满族文化多有向汉文化学习、模仿之处,故早期的满文如《满文老档》等对本身缺乏的词汇便取借于汉文,如政治方面,皇帝直接拼为「huwang di」、太后为「tai heo」;军事方面,将军是「jiyang giyan」、红夷炮为「hung i poo」;人物称谓如皮匠则为「pi jan」、画匠则为「huwan jan」;器用方面,柜子是「guise」、椅子为「ise」等。

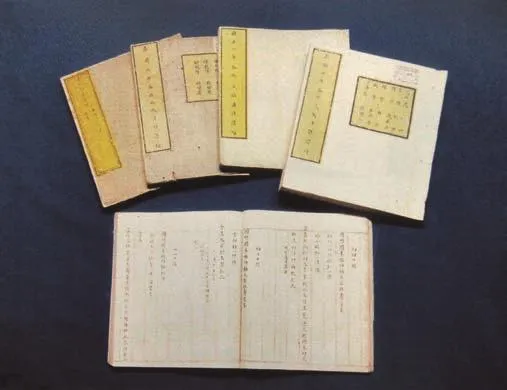

造办处《各作成做活计清档》图片转引自中国第一历史档案馆等编《清宫内务府造办处档案总汇》一,人民出版社,二〇〇五年,页三

顺治元年(一六四四年),清人入关以后,满语一跃成为国语,或叫「清语」,但其统治的对象是多以说汉语为主的汉人,故而清朝初期有些官方文书是用满汉文合璧的形式书写的。但七八十年下来,大部分官方文书的书写渐以汉字为主,习用的满语词汇遂以拼音或意译的方式以汉字表达,也就是将满语音译成汉字。加之入关前后清政府均与蒙古有密切的往来,有时也会将蒙语直接转音成汉字,在宗教信仰方面则有梵文转音的现象。如此,以汉字为主,夹杂满语、蒙语或梵文等意译或拼音的书写方式,在当时的满人或汉人看来应皆习以为常,一目了然,但到了三百年后的今天,就让人如丈二金刚般摸不着头脑,读起来一头雾水。目前所见内务府造办处各作成做活计档案便是其中一例,此档案现藏中国第一历史档案馆,有《清宫内务府造办处档案总汇》(以下简称《活计档》)结集出版。本文从《活计档》中内务府行走人员、造办处匠役、各作坊成造或库贮的器用名称等方面试举几例以反映此现象,并揣度其原意或源起,或可提供清前期物质文化研究之参考。

内务府行走人员

清制,所有官员须经吏、兵二部铨选任用,但出自上三旗(正黄旗、镶黄旗、正白旗)内务府包衣的文武官员并不兼入吏、户二部,升降自成系统,与外廷各官不相统摄。(王钟翰《清史续考》,华世出版社,一九九三年,页三二六、三四二)包衣(boo i)满语意为「家里的人」,一般指无血缘关系的家族成员,除了通婚加入家族的女性外,还包括经收养、接纳、征战或兼并所虏获而来的辽东汉人、边界朝鲜人等外族,是为主人从事征战或家内庄园劳务工作的人,是忠诚的家仆、随从、近侍或僚友,甚至是满族早期社会中无血缘的亲族。(祁美琴《清代内务府》,辽宁出版社,二〇〇九年,页一四~二八)内务府文职总管称包衣昂邦(boo i amban),最高秩二品,汉语称「总管内务府大臣」,通常以满洲大臣特简(赵尔巽等《清史稿》卷一百十八,中华书局,一九九八年,页三四二三),如雍正时期的怡亲王允祥或乾隆初期孝贤皇后之弟傅恒等,总管大臣下设郎中、主事、笔帖式、员外郎等。笔帖式(bithesi)是从事记事、翻译的文书官,秩从六品到七品不等。另有管理仓库的乌林达(ulin i da),或称司库,秩正六品。专管银、缎类仓库的乌林人(ulin i niyalma),有时也称库使。其他常见的还有库掌,或称库长、库衣达(满语「ku i da」的音译),或也是管理仓库的小官,秩约六品。满语中的仓库为「namun」,「ku」当是汉字「库」的音译。

武职方面,设护军统领,最高秩三品,下设骁旗参领、佐领、管领、拨什库、护卫等,各有品级。佐领约当四品,称包衣牛录(boo i niru)或牛录额真(niru ijen),管理三百人。管领称包衣大或包衣达(boo i da或hontoho),小主管之意,秩正五品。拨什库即满语「bošokū」的音译,有时记作领催,造办处的领催职在协助佐领稽查匠役、催督活计等。带头的拨什库满语为「bošokū i da」,为领催之长,称催长、或催总,秩约六品。

造办处的匠役

内务府各作匠役为来自上三旗身具技艺的包衣,依其技能不同在各作坊服役,按级别不同支领不同的钱粮米石,由包衣大管领。乾隆三十七年(一七七二年)六月,造办处行文给会计司:「今本处厢(镶)黄旗化麒管领下甲身匠役常明病故,其甲缺已补镶黄旗全保管领下匠役何四,其匠役缺挑补得化麒管领下闲散人老儿顶补当差,相应行文会计司……」(「甲身匠役常明」指常明身为甲身又兼匠役,故其病故后需补两个不同缺额)「甲身」即具有披甲人(「uksin」,带甲兵丁)身分,有步甲与马甲之分,是骁骑营下派至各宫殿的端枪兵丁,如慈宁宫等处即设有披甲人两名,圆明园、颐和园各设有马甲四名。披甲人有时以甲身兼匠役,有时也被派以文书工作。

造办处还有从事各种跑腿打杂但无品级的拜唐阿(baitangga),或写成「柏唐阿」等,满语意为「执事的人」。与披甲人一样,有固定的钱粮米石,依其专精亦放至各作坊服役,如乾隆四十二年三月:「养心殿造办处为行柏唐阿钱粮米石并补副催长事。今本处正白旗双福佐领下眼镜柏唐阿、副催长永善,镶黄旗珠尔杭阿佐领下柏唐阿副催长苏愣额,此二人补放本处笔帖式所遗眼镜柏唐阿一缺、柏唐阿一缺、副催长二缺。」「眼镜柏唐阿」即指在眼镜作坊执事的人。

至于「闲散人」,满语为「sula ni yalma」或「sula urse 」即「苏拉人」或「苏拉们」,指闲散无事、待命之人。苏拉(sula)是行走内廷人数最多、几乎各宫殿皆有的「临时工」,但若有机会也可顶替常态性的匠役缺。乾隆三十七年七月造办处行文:「今本处正白旗吉广管领下牙匠黑子,因当差滑懒,将伊退回……今挑得该管领下闲散人宝全补替伊缺当差,相应行文会计司。」又如乾隆四十二年三月:「今本处听事人(满语为「mejige」,即传事人)正白旗吉广管领下苏拉双保……病故,故将伊所食钱粮米石照例停止,此缺今本处挑得正白旗吉广管领下苏拉庆儿顶补当差。」可知苏拉不但可补匠役缺,也可补听事人缺,升转不受限。苏拉一般在宫苑间做端送食品、运送器皿及家具、清扫殿堂、给鱼池换水等琐事,依内廷各司院的需要,每月有其定额,每日平均总数约五十到一百名不等。但有喜事时例外,如乾隆四十四年(一七七九年)七月,皇八子仪亲王永璇出外设府,乾隆皇帝赏给永璇的家具及其他器用就用了近三百名苏拉来运送。

另外,同年稍早的正月,寿康宫有承应人出缺,造办处行文会计司称「本处镶黄旗于化其管领下裱匠海亮挑得承应人……今挑补得镶黄旗保善管领下幼丁永宁顶补此缺当差」。「承应人」满语为「aciha niyalma」,指跑腿、供使唤的人,裱匠海亮被挑补为寿康宫承应人,可知匠役可在本旗内互补,也可上三旗间互调,亦可被挑选至非匠役职差。乾隆四十年七月,造办处为紧急成做箱、匣等需「铁什件」的活计,行文京城左右翼营索求协助:「左翼铁匠营好手锉匠四名、固山达一名,右翼铁匠营好手锉匠四名、固山达一名,俱急赴前来赶做活计。」「固山达」是满语「gūsa i da」的音译,有时也写作「固塞达」,指驻防京师旗营的旗长(即协领),职在副都统之下,佐领之上,秩从三品,负责操练守卫,协理防务。

由此可知,内务府行走的包衣人事调整非常具备弹性,皇帝直接统辖的上三旗的包衣都是皇帝「大家庭」的「家人(boo i)」,遇有机会皆可在「家内」到处行走。而总理造作之事的造办处,虽仅系内务府组织下的一个机构,但急需时还可咨文调动京城旗营的匠人、固山达等前来协助。造办处位小权大,地位相当特殊,皆因其承造的是御前交办的活计,几乎「日瞻天颜」,对外也就代表圣上旨意,无人敢拂逆。

各作坊成造的器用

内务府造办处的作坊,依《活计档》所载,有玉作、牙作、皮作、绣作、铜作、木作、油作、漆作、匣作、裱作、旋作、鋄作、珐琅作、镶嵌作、雕銮作、玻璃厂、如意馆、画院处、自鸣钟、舆图房、炮枪处、装修处等。各时期作坊因需要或有裁撤或新设,并非一成不变。此外,宫外的圆明园以及江南的苏州、杭州、江宁三处织造,甚至如粤海关等钞关,也都视需要协助造办。清代内务府辖下的造办处宛如皇帝专属的超大型复合式工厂,宫外还有规模不小的分厂(如圆明园以及江南三大织造)以及协力厂(各处大小钞关),共同制造皇帝、后宫、皇族们的一应器用所需。

「开其里」和「押其法都」

乾隆三十九年(一七七四年)二月,内务府活计库一些库贮器用整理出来预行变价,清单列有「象牙开其里二十一件……牛角开其里四件……花鹿皮押其法都九件、红皮押其法都大小四件」。「开其里」是满语「kaiciri」的音译,指悬于腰间的牙签筒,有时也写成「开七里」、「开其立」。小小牙签筒造作讲究,除整器为象牙造作外,还有多样化的表面处理,如象牙彩漆开其里、象牙镶嵌开其里、象牙茜色开其里、雕牙开其里、嵌白玉开其里,以及湘妃竹开其里、牛角开其里,还有附加西洋奇器的日晷开其里等等,不一而足。牙签筒通常与荷包、扳指、火燫包、小刀等一起挂在腰带上,方便随时取用。

清嘉庆 皇帝吉服带故宫博物院藏

清 画珐琅夔凤纹开其里长一〇厘米 口径一·六厘米故宫博物院藏

清 牛角嵌金银丝灵仙祝寿图开其里及款识长一一·五厘米 口径二·四厘米故宫博物院藏

「开其里」也可为人名,乾隆九年正月,「太监胡世杰、张玉交青绿双耳瓶二件,传旨,着配座,得时交开其里,不可在一处安设。钦此」。同年四月,粤海关受命成造十扇围屏一架,次年完作送进呈览,奉旨:「着交开其里看好地方陈设。钦此。」这位开其里也可算御前红人,不久就晋升为首领。

至于「押其法都」,「押其」有时写作「雅器」、「雅七」,是满语「yaki」的音译,有罩子、箭罩之意。「法都」是满语「fadu」的音译,为荷包袋、囊之意。「押其法都」的原意是由花鹿皮、红皮等制成的箭罩袋,或称箭筒。满族人入关前以剽悍的野战骑射闻名,弓箭是其重要的随身必备武器。弓袋与箭筒合称撒袋(满语「jebele」),或称「橐鞬」,在清太祖天命年间即为赏赐要物。天命六年(一六二一年)十一月,蒙古喀尔喀部来归,太祖除厚赏其二位台吉貂裘、蟒衣外,还有「鋄金撒袋一副,又撒袋八副、弓矢俱全」。(《满洲实录》,页三三四)佩戴时左弓袋右箭筒,描绘乾隆平定准噶尔战役的《格登斫营图》中所绘,巴图鲁(「baturu」,即勇士)阿玉锡带头冲上格登山顶的达瓦齐大营内横冲直撞,其弓袋佩于左侧,紧随其后的清兵箭筒挂在右侧。故宫博物院藏有清高宗御用橐鞬,亦为皮质,上压金黄色大洋花叶纹,还镶嵌珐琅,箭筒附一满汉文墨书标签「高宗纯皇帝御用珐琅镶嵌压花橐鞬一副 乾隆十九年恭贮」。

「堪达汉」和「阿哥达」

应用低温等离子技术,可以对生物医学中的高分子材料进行表面镀膜、聚合、改性和修饰等,从而改善生物医用材料的亲水性、透气性等,通过优化人造移植材料的性能,推动医疗技术的发展。

《活计档》中记载乾隆十二年(一七四七年)的库存文件清单洋洋洒洒项目繁杂、巨细靡遗,其中有「镀金圈他不库带壹条……带毛堪达汉腿皮八个……堪达汉角贰只、堪达汉蹄子贰十六个」。「他不库」或写作「他布库」,为满语「tabukū」的音译,指小扣环、马具上的皮纽(安双成主编《满汉大辞典》,辽宁人民出版社,一九九三年,页五八一),或打鸟雀的夹子{(日)羽田亨《满和辞典》,学海出版社,一九九八年,页四一〇},他不库带就是有小扣环的带子。「堪达汉」为满语「kandahan」的音译,又写作「罕达犴」、「堪达犴」,指驼鹿(也称麋鹿),因其头似鹿,尾似驴,背似驼,蹄似牛,又称「四不像」,是大兴安岭特有的大型动物。库存文件清单中所列项目,除堪达汉角、蹄外,还有带毛的腿皮等,都是处理好备用的材料,其成品包括笔杆、鼻烟壶、扳指、火燫包等。

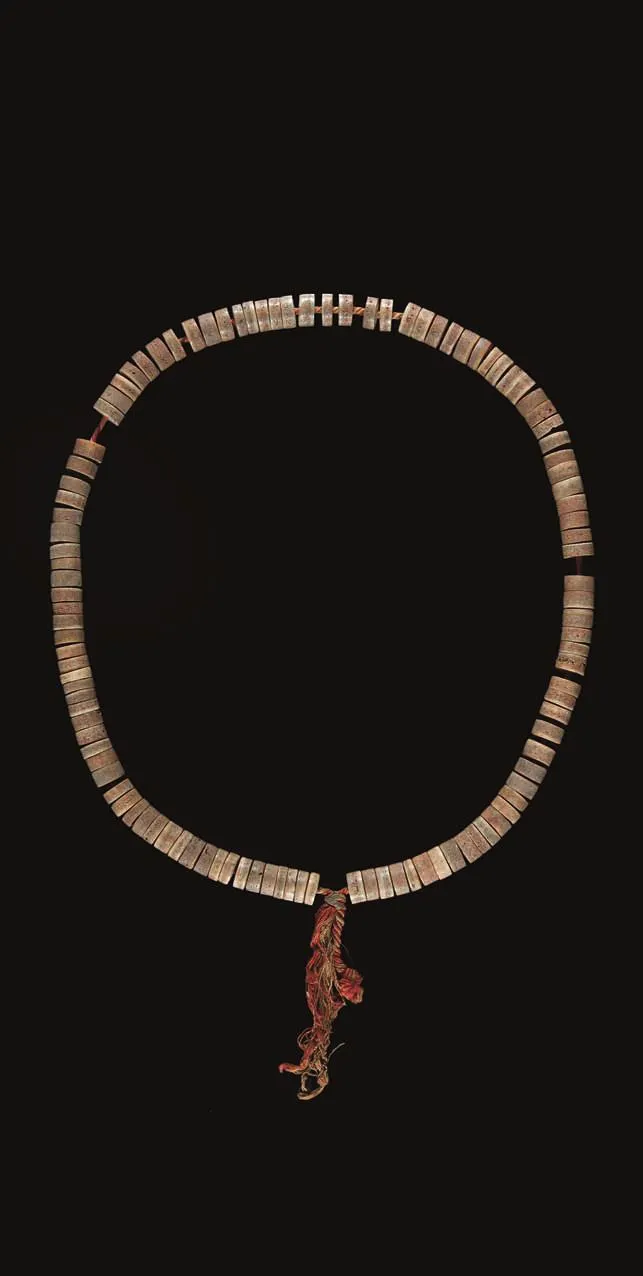

同年的旧存文档中还记有「阿哥达数珠壹盘」,「阿哥达」为满语「agada」的音译,是一种叫「屏翳」的异兽(安双成主编《满汉大辞典》,辽宁人民出版社,一九九三年,页二二),「阿哥达数珠」也就是用此异兽的骨做成的数珠。

「噶布拉」法器

数珠是源自佛教的法器,一般为一百零八颗,清代君臣、后妃、命妇等身穿朝服时也有佩挂,称「朝珠」,用材以东珠为贵,其他还有蜜珀、珊瑚、绿松石、青金石、楠木、菩提子等,还有藏传佛教诸多法器中不可或缺的「噶布拉」。档案记载,乾隆九年(一七四四年)二月,「司库白世秀将做得噶布拉碗上骷髅头持进,交太监张玉等呈览。奉旨:做的胖了,着往瘦里去些」。乾隆二十四年二月,「太监胡世杰传旨,通武做的噶布拉数珠甚慢,着王子大人催着做。钦此」。除数珠、碗以外,噶布拉还可制成鼓,乾隆三十八年八月「……于九月二十四日……将苏州由热河送到玉合卺爵一对、玉铃杵二件、玉噶布拉鼓一件持进,交太监胡世杰呈览」。噶布拉或写成「嘎布拉」、「嘎巴拉」,满语为「」,系借自梵文「kapâla」(长山《满语中梵语借词研究》,《满语研究》二〇一四年第一期,页四四),指人的头盖骨,也泛指人骨,为高僧圆寂后所留,制成器用后是藏传佛教密宗重要的法器。

清人绘 平定准部回部得胜图册之格登斫营图纸本印版纵五一厘米 横八八·三厘米故宫博物院藏

清 高宗御用红皮嵌珐琅铜钉橐鞬橐长三六厘米 宽二六厘米 鞬长七七厘米 宽三四厘米故宫博物院藏

清 噶布拉念珠故宫博物院藏

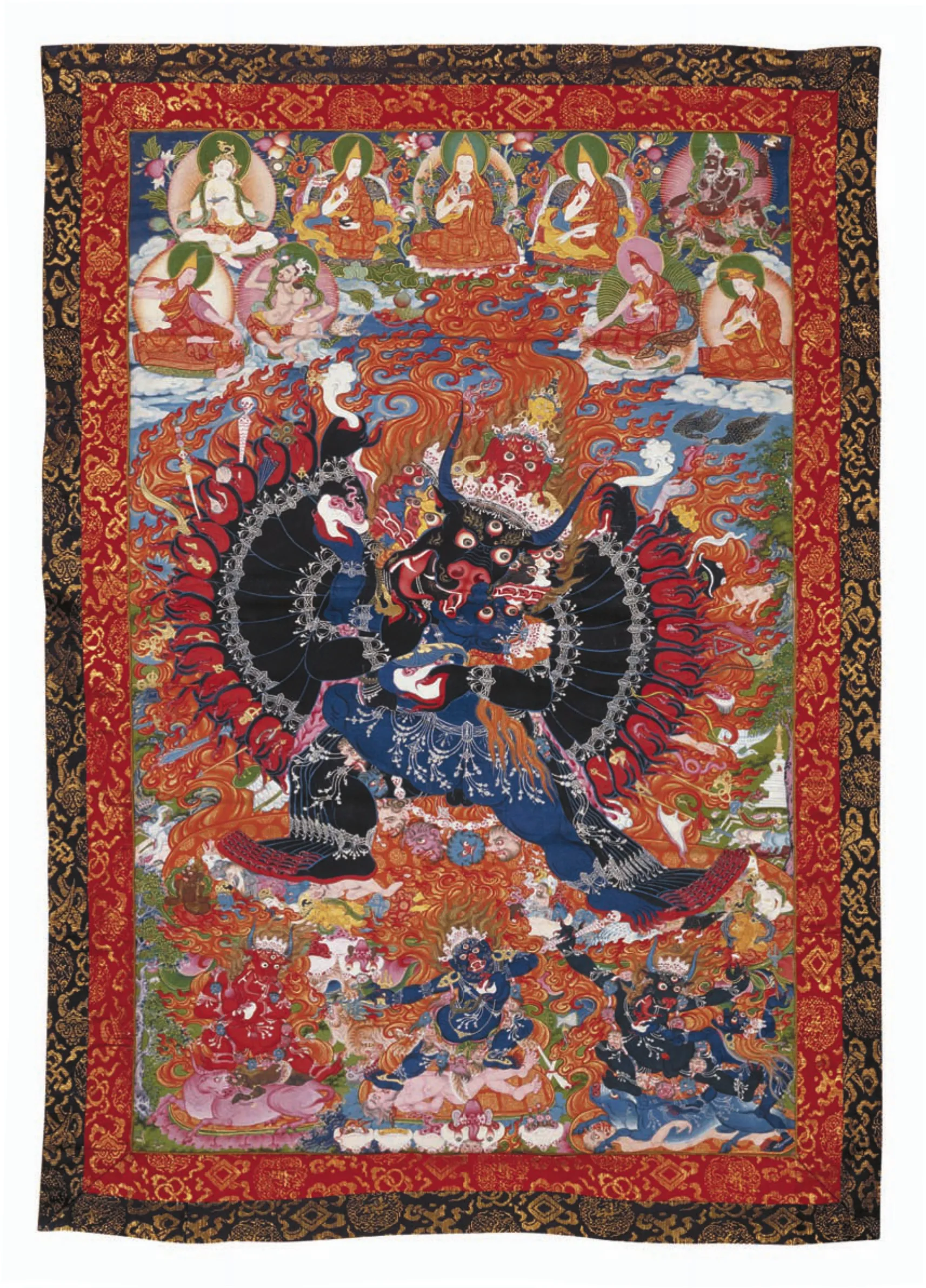

噶布拉鼓既是乐器,也是法器。修法时,手握鼓腰箍,左右摆动,鼓侧边的软锤击打鼓面,发出响声,可驱除恶魔。现藏故宫博物院的一件噶布拉鼓可供参考。至于噶布拉碗,于密宗的灌顶仪式中,将其注入水或酒举行灌顶仪式,可冲去一切污秽。藏传佛教的护法神通常左手捧着内盛供神血肉的噶布拉碗,右手握钺刀或金刚杵,用以斩断碗中血肉所象征的邪恶怨怼。一件十八世纪的铜六臂大黑天像,表相一面六臂,六手分持噶布拉碗、金刚钺刀、三叉戟、骷髅数珠、噶布拉鼓和金刚索。档案记载,乾隆九年四月,「副催总达子来说,太监胡世杰交秘密财宝天王……喜金刚一尊、威罗瓦一尊……大黑护法一尊……配背光,座子要一般高」。此处所记「威罗瓦」即藏传佛教的大威德怖畏金刚,即大威德明王,梵文音译为阎曼德迦(yamantaka),藏传佛教认其为文殊菩萨的化身,造像多威猛狰狞,用以降伏妖魔。乾隆四十五年(一七八〇年)八

清 银镀金盖座噶布拉碗故宫博物院藏

月,六世班禅抵热河避暑山庄进谒乾隆皇帝,呈献的礼品中就有一件威罗瓦金刚唐卡。故宫博物院另藏有一件康熙四十六年二月仲巴胡土克图进献的威罗瓦金刚唐卡,唐卡中所绘威罗瓦金刚呈牛头三眼,头戴骷髅冠、左、右手各执一噶布拉碗,碗中盛满血肉,周边是斩除的妖魔首级,令人怖畏。

清 噶布拉鼓故宫博物院藏

清 铜六臂大黑天像高七三厘米 故宫博物院藏

「班臣额尔德尼」和「地母胡涂克图」

清人绘 六世班禅僧装像唐卡布本彩绘纵一二五厘米 横六八厘米故宫博物院藏清人绘六世班禅僧装像唐卡布本彩绘纵一二五厘米横六八厘米

清人绘 阳体威罗瓦金刚像唐卡及题记布本彩绘纵六四厘米 横四一厘米故宫博物院藏唐卡背面白绫上有满、汉、蒙、藏四文题记:“乾隆四十六年二月十一日 仲巴胡土克图岁本康卜恭进供奉利益画像阳体威罗瓦金刚……右一。”

《活计档》中有关藏传佛教的记事不少,乾隆二十四年(一七五九年)十二月,「太监胡世杰交银里噶布拉碗一件。传旨:着问胡图克图将中间佛字转过边上咒语,使得使不得。钦此」。过几天的次年正月,「催总六达子来说,总管王常贵交,赏班臣额尔德尼:铜胎法琅冠架瓶一对……鹅黄缏花大荷包一对、花小荷包五对、迎手靠背坐褥一分。赏地母胡涂克图:铜胎法琅冠架瓶一对……鹅黄缏珊瑚豆花大荷包一对、花小荷包三对、迎手靠背坐褥一分」。「胡涂克图」,或写作「胡图克图」、「呼图克图」等,皆为蒙古语「kūtuktu」的音译(安双成主编《满汉大辞典》,辽宁人民出版社,一九九三年,页二八八),指「有寿之人」或「活佛」,是清代对藏传佛教中有势力和地位的活佛的封号。「地母胡涂克图」的「地母」有时写成「第穆」、「德木」,可能是藏语「demo」的转音,或有「土地之母」的含义,有时汉语合写为「德木活佛」。「班臣额尔德尼」即「班禅额尔德尼」,抄写的太监识字不多,有时仅写其音近之字。「额尔德尼」为蒙古语「erdeni」的转音,是珍宝、宝物之意,常见其略称「班禅」。班禅主掌后藏教化事宜,与主掌前藏教化的达赖喇嘛是西藏黄教宗喀巴的两大弟子,其地位在「胡涂克图」之上。

「木兰随围祭达巴汉雀鸟」

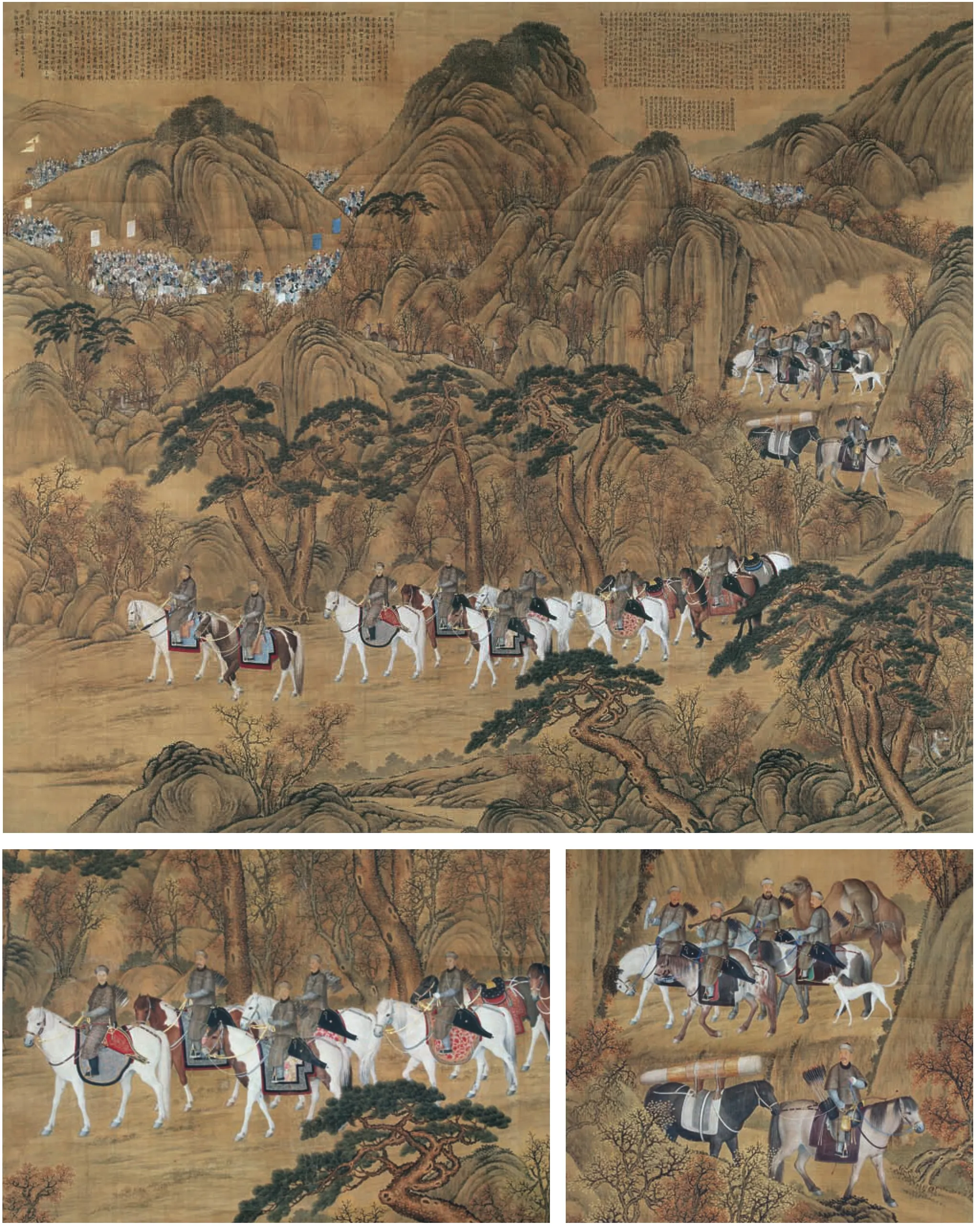

《活计档》记载,乾隆二十九年(一七六四年)七月,「初十日,掌稿笔帖式常安持来堂抄一件,内开此次木兰随围祭达巴汉雀鸟。奉旨:着照上年例成做三份。钦此」。三十年八月,「热河行在造办处催长四德、副催长赫伸接得堂抄一件,内开此次木兰随围祭达巴汉雀鸟。奉旨:着照上年例成做三份。钦此」。「木兰」是满语「muran」的音译,意为鹿哨的鸣声。木兰围场指

哨鹿范围之处(满语「muran i aba」),木

兰行围也称木兰秋狝,是康熙皇帝在康熙二十年(一六八一年)所创建的大型狩猎习武活动。围场大约在喀喇沁、敖汉、翁牛特旗的范围内,地处蒙古高原和燕山山脉之间,山峦绵亘,林木丛蔚。「达巴汉」为满语「dabagan」的音译,为「山岭」之意。按《大清会典》载:「行在礼部行知盛京礼部豫(预)备,木兰行围,祭兴安大岭。」(《大清会典》「嘉庆朝·礼部卷二十八·祠祭清吏司一」)造办处的记录应即事先提醒在木兰行围前,随围官员要预备祭拜山神和雀鸟之用品。

「图塞尔根桌」是高桌还是矮桌

《活计档》记载,乾隆十一年(一七四六年)六月十二日,「司库白世秀来说,太监胡世杰传旨:着做楠木图塞尔根桌子一张。钦此」。该桌于当月二十八日做得,由胡世杰持进呈览。「图塞尔根」是满语「tusergen」的音译。据《满汉大辞典》所释,指「筵席上放盅碟的高桌」。也有专家认为是矮桌,因为清代大宴均席地而坐,地下铺棕毯和坐垫,故应用矮桌。(朱家溍《故宫退食录》上,北京出版社,页一七四)根据《活计档》记载,雍正朝造过图塞尔根桌十四次,乾隆即位后至乾隆十一年共造图塞尔根桌十次,乾隆十一年也是乾隆朝最后一次造图塞尔根桌的记载。前后所记图塞尔根桌的高度尺寸约在三十至四十一厘米间。目前所见故宫博物院所藏清代高桌,一般高度在八十二至八十八厘米间,故所谓「图塞尔根桌」应称不上是高桌。

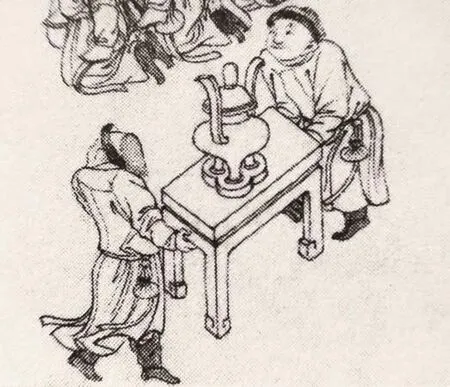

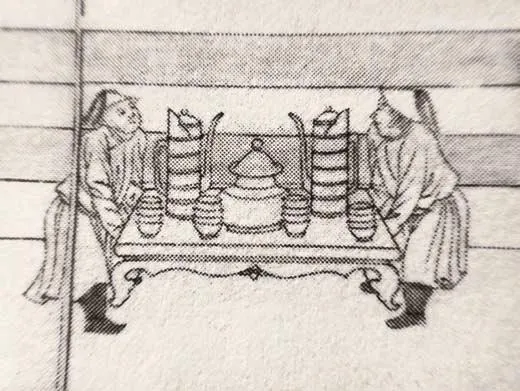

另据满族入关前描写清太祖努尔哈赤于万历十一年(一五八三年)起兵到天命十一年(一六二六年)崩逝间事的图文并茂的《满洲实录》,所见描绘有筵宴时放置杯盏盅碟的桌子的图画分别是万历三十八年「额亦都招九路长见太祖」、天命元年的「太祖建元即帝位」,以及

清 郎世宁 哨鹿图轴及局部绢本设色 纵二六七·五厘米 横三一九厘米故宫博物院藏

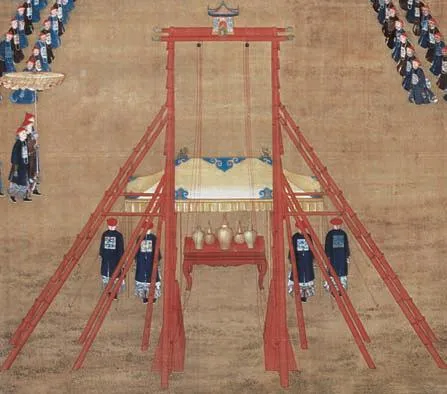

天命六年「太祖大宴群臣」。三图中放置壶尊盅碟的桌子均由两名仆役一前一后抬举进场,其中两张俱为低矮的炕桌,腿足短小似不及膝,只有一张为四面平桌,其腿柱似略及腰。此时期的档案中未见「tusergen」之称谓,当是有其实无其名,且高度不定。描绘乾隆二十年(一七五五年)赐宴蒙古杜尔伯特来归的

《万树园赐宴图》,画面中的黄幔下陈列尊爵壶卮的是一张三弯腿的高桌。所谓「图塞尔根桌」似无一定高度,其意义仅在于筵宴时用以陈放尊爵壶盏。此特殊用词在乾隆十一年以前昙花一现,之后便不复见,但图像数据显示,此类用途的桌器在之后的筵宴中仍存在着,推测乾隆前期上追三代的考据学兴起,以「反

坫」或「反坫桌」取代了「图塞尔根桌」的名称。「反坫」为周代诸侯筵宴时用以置虚爵(空杯)之土坫,此名称的转变是满族人汉化的表现,抑或上古三代文化的「礼失而求诸野」,尚值得深入研究。

「额亦都招九路长见太祖」插图局部图片转引自《满洲实录》,华联出版社,一九六四年,页一三九~一四〇

「太祖建元即帝位」插图局部图片转引自《满洲实录》,华联出版社,一九六四年,页一八〇

「太祖大宴群臣」插图局部图片转引自《满洲实录》,华联出版社,一九六四年,页三三〇

清人绘 紫光阁赐宴图卷(局部)绢本设色全卷纵四五·八厘米 横四八六·五厘米故宫博物院藏

清人绘 万树园赐宴图卷(局部)绢本设色全卷纵二二一·二厘米 横四一九·六厘米故宫博物院藏

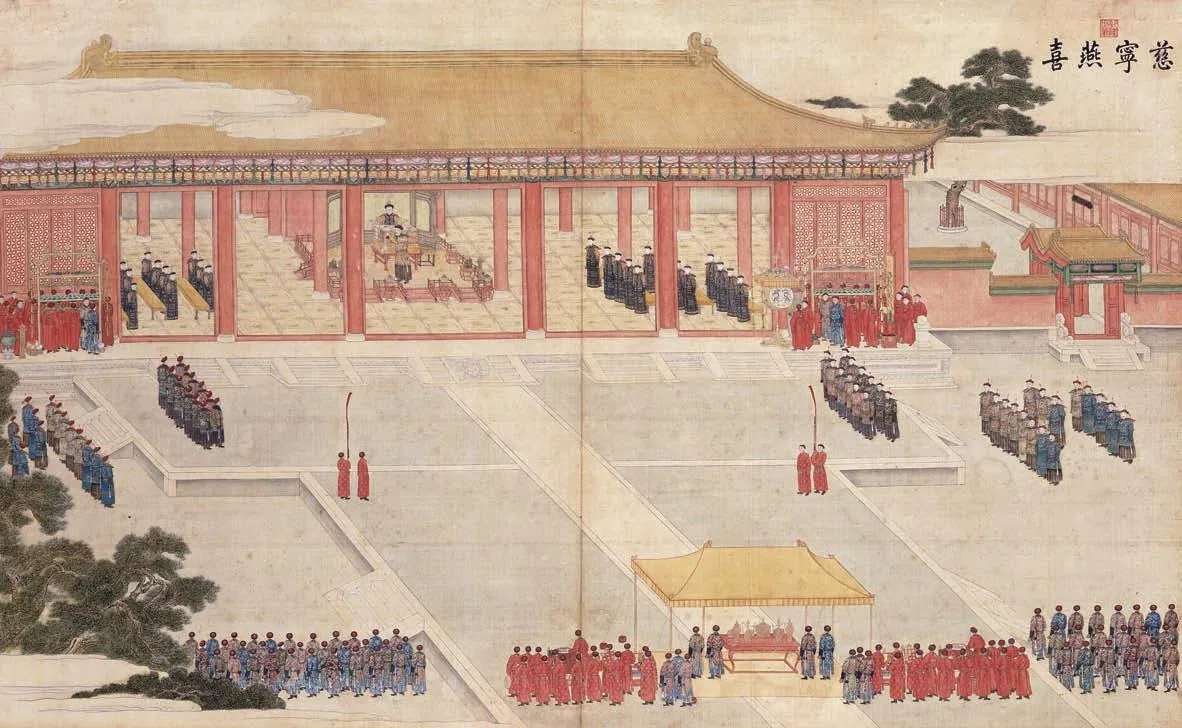

清人绘 胪欢荟景图册之“慈宁燕喜”绢本设色每开纵九七·五厘米 横一六一·二厘米故宫博物院藏

《活计档》中诸如此类的词汇虽不能说浩如烟海,但也几乎触目皆是,不胜枚举。事实上,满语或蒙文等词汇的音译不仅见于《活计档》,清代内务府其他档案中亦经常可见。如现藏台北故宫博物院的手钞本《内务府现行则例》,其中「广储司」记「宫殿年例抹布」条记有「乾隆十六年十一月呈准,寿安宫每年做扒需用红花布十疋,十七年呈准寿安宫年例需用扒布十疋,内今减六疋,只用四疋作为定例……二十三年十一月……呈准静怡轩后新建慧曜楼年例做扒需用红花布十丈,自本年起做为常例」。「掌仪司」记「宴桌事宜」:「每年除夕、元旦、十四日、十五日预备皇太后、皇上、皇后暨妃嫔前拉拉桌张、饽饽桌张,奏请交该处预备。」前者「扒」一词或为满语m「ampi」的音译,有栓结、结扣、结子之意{(日)羽田亨《满和辞典》,学海出版社,一九九八年,页二〇八},即每年节庆时门庭张灯结彩所用之红色布匹。后者所谓「拉拉桌张」,因其后随记「饽饽桌张」,是否当为满语「lala」(黄米饭、什锦稠粥之意)的音译?是否在筵宴进行中,皇上、妃嫔要盛上一碗「拉拉桌张」上的软稠的黄米粥,再就着「饽饽桌张」上坚实的饽饽进食?凡此均有待进一步探讨。

清 黄花梨透雕螭纹方桌高八一·五厘米 长八二·五厘米 宽八二·五厘米故宫博物院藏

清 填漆戗金双龙戏珠纹供桌高八六厘米 长一三五厘米 宽一〇一厘米故宫博物院藏