常用词“假”对“伪”的历时替换研究

2017-07-21邢素素刘红妮

邢素素,刘红妮

(上海师范大学人文与传播学院,上海 200234)

常用词“假”对“伪”的历时替换研究

邢素素,刘红妮

(上海师范大学人文与传播学院,上海 200234)

表示“不真实、虚假”义的形容词从上古到近代经历了一个新旧词更替的过程。上古时期“伪”是“不真实、虚假”义的常用词,到了近代汉语时期,“假”逐渐替代了“伪”,成为常用词。“假”最终能替换“伪”,是二者语义接近,“假”在口语中常用及其词义凸显“不真实、虚假”义的结果。

常用词;“伪”;“假”;替换

加强常用词演变的研究,是近些年来许多专家、学者所提倡的,也是汉语史中词汇演变研究的重要内容之一。这方面的研究成果已有很多,如李宗江[1]、汪维辉[2]等专书著作,另外也有不少这方面的单篇论文。在现代汉语中,形容词“假”和“伪”有着共同的义项:不真实的、虚假的(与“真”相对)。汪维辉在《东汉-隋常用词演变研究》提出“伪”和“假”存在历时替换关系,但并没有进行深入探讨;徐时仪的《近代汉语词汇学》提到:上古表示“不真、虚假”义一般用“伪”,在先秦口语中已有以“假”表“非正式、暂时”义,又有“借”义。宋以后“假”的“不真、虚假”义渐多,由宋至明,表“不真、虚假”义的“伪”渐为“假”更替。[3](P178-179)“伪”和“假”之间是怎样发生替换的呢?又是什么原因促使了二者之间的演变?对于这些问题还没有人详细的研究,本文拟就“伪”和“假”在汉语史中的历时替换和演变做一些探讨。

一、上古:表“不真”义的“伪”的常用及“假”的出现

“伪”和“假”用作“虚假、不真实”义,最早都见于春秋时期,不过,在先秦文献中以“伪”最常见。“伪”,《说文解字》释为“诈也,从人为声。”[4](P164)段玉裁注:诈者,欺也。释诂曰:詐,僞也。“伪”的本义为“欺诈”,例如:

(1)恭俭惟德,无载尔伪。(《书·周官》)

(2)无或诈伪淫巧。(《礼记·月令》)

(3)无或差忒,黄黑苍赤,莫不质良,勿敢伪诈,以给郊庙祭祀之服,以为旗章,以别贵贱等级之度。(《吕氏春秋·季夏纪》)

“伪”可引申为“伪装、假装”之义,如:

(4)然则舜伪喜者与?(《孟子·万章上》)

(5)宵坎血加书,伪与子仪、子边盟者。(《左传·僖公二十五年》)

(6)闻楚师将至,范文子欲反,曰:“我伪逃楚,可以纾忧。”(《左传·成公十六年》)

表示“虚假,不真实”之义的“伪”是从“伪装、假装”这一动词义项引申而来的,例如:

(7)夫《韩之誓》曰:失次犯令,死;将止不面夷,死;伪言误众,死。(《国语·晋语三》)

(8)缝衣浅带,矫言伪行,以迷惑天下之主,而欲求富贵焉。(《庄子·杂篇·盗跖》)

(9)儒者伪辞,墨子兼爱,五纪六位,将有别乎?(《庄子·杂篇·盗跖》)

(10)明言行之以饰身,伪言无欲以说人,严其交以见其爱。(《晏子春秋》)

“伪”作形容词表示“虚假、不真实”之义,可以直接修饰名词作定语,如伪言 (虚假的言论)、伪行(虚假的行为)、伪辞(虚假的言辞)等,还可以用在名词的后面,例如:

(11)是故,爱恶相攻而吉凶生,远近相取而悔吝生,情伪相感而利害生。(《周易》)

(12)行伪而坚,言伪而辩,学非而博,顺非而泽,以疑众,杀。(《礼记·王制》)

统计北大语料库(古代汉语)先秦时期的所有文献,“伪”用于“情伪”的例子有9例,用于“行伪”的有3例,用于“言伪”的有2例。值得注意的是,最早在战国时期就已经出现“真伪”的并列使用:

(13)道恶乎隐而有真伪?言恶乎隐而有是非?(《庄子·内篇·齐物论》)

(14)此听真伪,知同异,得其情诈也。(《鬼谷子》)

西汉时期,“伪”表示“虚假、不真实”之义的用法更加灵活,使用频率也更高。“伪”后面修饰的名词逐渐丰富起来,如:

(15)万端俱起,不可胜理;科条既备,民多伪态。(刘向《战国策》)

(16)挟伪意以御天下,怀贼心以事君,邪之大者也,而使我行之,是欲国之危明。(刘向《新序》)

(17)君子之惨怛,非正为伪形也。(刘安《淮南子》)

“假”在《说文解字》释为“非真也。从人,叚声。一曰至也。《虞书》曰:‘假于上下。’”[4](P162)段玉裁注:“《又部》曰:‘叚,借也。’然则假与叚意略同。”许慎认为“假”本义为“假的,不真实的”,《虞书》“假”是“到”的意思。段玉裁认为“叚”是“假”的本字,“叚”、“假”同义,“假”的造字本义是“借助他人力量达到目的、借用”。根据北大语料库(古代汉语)的文献看,“假”在先秦时期最常见的用法是作动词,表示“借”或“凭借”义,如:

(18)晋侯复假道於虞以伐虢。(《左传·僖公五年》)

(19)假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。(《荀子·劝学》)

“假”引申为“非正式,暂时”义,例如:

(20)假寐永叹,维忧用老。(《诗经·小弁》)

(21)周公旦假为天子七年。(《韩非子·难二》)

检索语料库我们可以发现,“假”表示“假的、不真实的”意思在先秦文献中只出现了2例,而且都是“虚假”的并列使用,其他未见,说明“假”表示“虚假”义只是刚出现,还未普遍使用。例如:

(22)贫则见廉,富则见义,生则见爱,死则见哀,四行者不可虚假,反之身者也。(《墨子·修身》)

(23)名不徒生,而誉不生长,功成名遂。名誉不可虚假,反之身也。(《墨子·修身》)

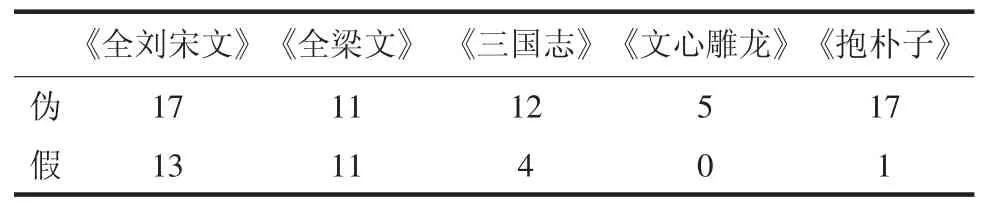

我们统计了上古时期几部代表性文献中表示“不真实”义的“伪”和“假”的使用情况(单位:次),如表1:

表1 先秦时期“伪”和“假”表“不真实”义的使用次数情况

二、中古:“伪”和“假”的同义竞争

(24)御史察计簿,疑非实者,按之,使真伪毋相乱。(《汉书·宣纪》)

(25)“夫力学真道,才得伪道;力学真德,尚才得伪德耳。”(《太平经》卷四十九)

(26)故虚实之事,并传世间,真伪不别也。(王充《论衡》)

(27)驭权变以拯俗,而非刻薄之伪论;风恢恢而能远,流洋洋而不溢,王庭之美对也。(《文心雕龙》)

(28)或纳谗而诛之,或放之乎冗散,此盖叶公之好伪形,见真龙而失色也。(《抱朴子·外篇》)

例(24)和(26)“真”和“伪”并列使用,形成并列短语,表示“真的和假的”之义;例(25)中“伪”修饰“道”和“德”,与“真道”、“真德”对举。例(27)和例(28)“伪”修饰后面的“论”、“形”,表示“虚假的”意思。粗略统计六朝时期的文献,“真伪”的并列使用多达44例,“真”、“伪”的对举使用多达17例。

另一方面,六朝以后,“假”表示“虚假、不真实”义得到新的发展,如:

(29)而自时厥後,其流弥多,预有臣吏,必为建立,勒铭寡取信之实,刊石成虚伪之常,真假相蒙,殆使合美者不贵,但论其功费,又不可称。(《全刘宋文》)

国外常用的山洪灾害预警指标主要分为临界雨量、临界水位和临界流量3种。目前,采用的山洪预报预警方法有分布式水文模型山洪预报预警和动态临界雨量指导两种。

(30)又能禽获叛身,类非谨惜,既无堪能,坐陵劳吏,名器虚假,所妨实多,将阶级不足供赏,服勤无以自劝。(《全刘宋文》)

(31)当假知之壹合,与真知同异?初答:真知异(《全刘宋文》)

(32)门户井灶,破器之属,鬼魅假形,皆称为神。(《全刘宋文》)

(33)昼夜与夫人房宴,不听朝政,使尚方以金作华燧、步摇、假髻以千数。(裴松之注《三国志·吴书五》)

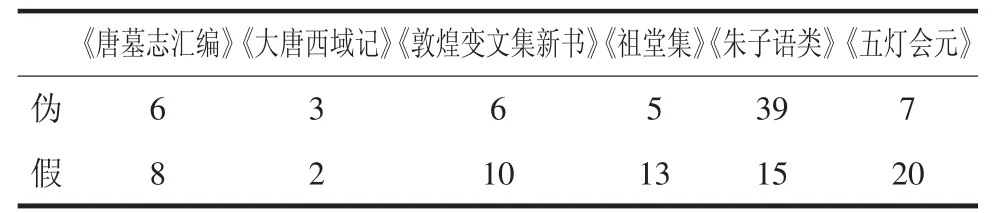

“假”除了可与“虚”连用,表示“虚假”义,也出现了与“真”并列连用的“真假”,还可以用于“真”、“假”的对举,如例(31)中“假”修饰“知”,与后面的“真知”对举,除此“假”也可以修饰名词,如例(32)、(33)的“假形”和“假髻”。六朝以后“假”和“伪”在“虚假、不真实”义上存在着同义竞争关系,但是根据数据统计,此时期“伪”仍然占据主要地位,表2是中古时期“假”和“伪”同义竞争使用次数统计情况(单位:次):

表2 中古时期“伪”和“假”表“不真实”义的使用次数情况

三、近代:“假”对“伪”的替换完成

(一)唐宋时期 唐宋时期,“假”和“伪”很长一段时间仍然处于同义竞争阶段,但是“伪”的使用已经不再占据强势地位,“假”在某些作品中已有超越“伪”的趋势。在句法上,“伪”的用法没有太大变化,比较单调,而“假”的组合搭配更丰富,如:

(34)〔去花诗〕:一花却去一花新,前花是价(假)后花真;假花上有衔花鸟,真花更有彩(采)花人。(五代《敦煌变文集新书》)

(35)譬识药材,或将假药来卖,我识得过;任他说千言万语,我既见破伪了,看如何说也不买。(南宋《朱子语类》)

(36)龙图是假书,无所用。(《朱子语类》卷四十二)

(37)乃问曰:“真前是甚麽果子?”师曰:“假果子。”(《五灯会元》第二十五卷)

例(34)-(37)“假”后面修饰的中心语分别是“花”、“药”、“书”、“果子”,由此可见“假”在表示“不真实、虚假”义时组合搭配更加自由。表3是近代唐宋时期几部代表性文献中表示“不真实、虚假”义的“伪”和“假”的使用次数情况(单位:次):

表3 唐宋时期“伪”和“假”表“不真实”义的使用次数情况

(二)元明清时期 元代时期,“假”表示“不真实、虚假”义已经占绝对的优势。此时期在一些口语文献如《朴通事》、《老乞大》新释和谚解里,并没有“伪”表示“不真实、虚假”义的用例,而“假”有9例。例如:

(38)怕你不信时,着别人看,便见真假。(《朴通事·文禽武兽说补子》)

(39)是苏州来的假估缎子。你还要讨七两银子。(《老乞大新释》)

(40)这银子里头。真的假的。我高丽人不识。你都使了记号著。(《老乞大谚解》)

到了明代,“假”彻底战胜了“伪”。“假”的使用频率大大增加,语法方面逐渐完善。“假”可以直接修饰名词作定语,如:假山、假面、假髻、假情、假话、假仁义等;后面可以加“的”,组成“的”字短语作定语,如:假的人、假的花;还可以修饰动词作状语,例如:假扮、假作、假妆(义等于假装)、假睡、假死等。例如:

(41)叠叠假山数仞,可藏太史之书;层层岩洞几重,疑有仙人之箓。(《今古奇观》第三十九卷)

(42)拿在手中,仔细看了又看,比前番假的果是不同。(《西游记》第六十回)

(43)变做个巴山虎,自身却变做个倚海龙,假妆做两个小妖,径往那压龙洞请老奶奶。(《西游记》第三十四回)

“伪”只在《水浒全传》和《西游记》各出现2例,表示“虚假、不真实”义:

(44)叶清这段话,决无虚伪。(《水浒全传》第九十八回)

(45)评议前王并后帝,分真伪占据中州,七雄扰扰乱春秋。(《水浒全传》引首)

(46)思欲分条振理,广彼前闻;截伪续真,开兹后学。是以翘心净土,法游西域。(《西游记》第一百回)

(47)我师父不辨真伪就下拜,被他拿了。又将金铙把我罩了,幸亏天降星辰救出。(《西游记》第六十六回)

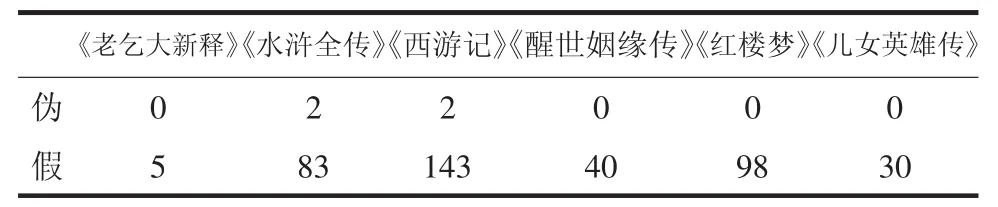

表4是元明清时期几部代表性文献中的“伪”和“假”表“不真实”义的使用情况的数据统计(单位:次):

表4 元明清时期“伪”和“假”表“不真实”义的使用次数情况

四、“伪”和“假”演变替换的动因

王力先生曾指出常用词在汉语词汇系统中的演变情况:一是今词代替了古词,二是同义的两个词竞争,结果是甲词战胜了乙词,三是由综合变为分析,即单音节词变为复音节词。[5]“伪”和“假”属于两个同义词的竞争,最终“假”战胜了“伪”成为常用词。语言的演变不外乎外在和内在的动因,常用词“假”对“伪”的历时替换也有这两方面的原因,我们归纳为文白兴替、语义的接近和义项凸显。

(一)文白兴替 常用词的古今演变大多是文白的兴替,随着古白话中新的口语常用词不断地产生,文言中的一些常用词逐渐被替代。[3](P178)中古和近代是白话系统由萌芽而渐臻成熟的时期,在这一时期内,汉语词汇面貌发生了很大的变化。[6](P62)上古文献中多用“伪”表示“不真实、虚假”义,是一个旧有的文言词。而“假”在先秦口语中已经出现,表示“非正式、暂时”义或是“借”义,到近代时期,“假”表示“不真实、虚假”义的使用逐渐增多,而表示“非正式、暂时”或“借”义的使用减少。唐五代至明清时期,由于白话系统的成熟,通俗文学的发展,“假”作为一个后出现的口语词,逐渐挤入书面语,随着使用频率增加,最终完成对“伪”的替换。

(二)语义接近 “伪”和“假”的词性及语义的演变轨迹有极大的相似性,都是由动词引申到形容词,“伪”最初是由动词性“欺诈”义引申到形容词性“虚假、不真实”义,进一步引申出“非正统、非法”义;而“假”由“借助他人力量达到目的、借用”义引申出“非正式、暂时”义,再进一步引申为“不真实、虚假”义,由此可见,“伪”和“假”的语义很接近,这为二者的替换奠定基础。

(三)义项凸显 “假”在历史发展过程中,在本义的基础上引申、派生出其他的意义,成为一个多义词。《汉语大词典》中“假”有“借”、“凭借;依靠”、“租赁;雇傭”、“授予;给予”、“宽容;宽饶”、“不真;虚假”、“委托;假冒”、“代理;非正式”等16个义项,几个义项的使用情况不相同,“不真;虚假”这个义项在元代以后使用的频率最高,作用最显著,“不真、虚假”义项经历了一个由一般到凸显的演变过程,在使用中逐渐被固定,成为“假”的核心义。相反,“伪”的“不真、虚假”义逐渐弱化,表“不正统,非法”义越来越凸显,最终成为基本义。也就是说,“假”表“不真实、虚假”的义项的凸显和“伪”此义项的弱化,使二者在使用数量上呈现“假”强“伪”弱的状况。

五、结语

综上,我们可以看出表示“不真实、虚假”义的形容词“伪”和“假”经历了一个演变替换的过程。上古时期,“伪”是“不真实”义的常用词,而“假”刚出现。从东汉尤其是六朝以后,在“不真实、虚假”这个义项上“伪”和“假”都得到长足的发展,开始处于同义竞争阶段,直到元代时期,“假”彻底战胜“伪”成为常用词。我们认为“假”能替换“伪”的原因,一是文白兴替,由于白话系统的成熟和通俗文学的发展,文言词“伪”逐渐被口语词“假”所替换;二是“伪”和“假”在词性及语义演变的轨迹上有极大的相似性,二者语义接近;三是“假”的“不真、虚假”义项的凸显,成为“假”的核心义。随着“假”使用频率的增加,搭配对象的丰富,语法功能的逐渐完善,最终“假”对“伪”完成替换。

[1]李宗江.汉语常用词演变研究[M].北京:汉语大词典出版社,1999.

[2]汪维辉.东汉-隋常用词演变研究[M].南京:南京大学出版社,2000.

[3]徐时仪.近代汉语词汇学[M].广州:暨南大学出版社,2013.

[4](汉)许慎撰,(宋)徐铉校定.说文解字[M].北京:中华书局,2013.

[5]王 力.龙虫并雕斋文集(第一册)[M].北京:中华书局,1980.

[6]王 锳.近代汉语词汇研究与中古汉语[M].北京:商务印书馆,2004.

Research on the Diachronic Replacement of“Jia”(假)and“Wei”(伪)

XING Su-su,LIU Hong-ni

(School of Humanity and Communications,Shanghai Normal University,Shanghai,200234)

There are great changes in adjective with meaning of“flase(不真实、虚假的)”through history.The ancient time,“Wei”(伪)is the common word,while in the modern Chinese,“Jia”(假)gradually replaced the word of“Wei”(伪),and became a common word.“Jia”(假)could eventually replace“Wei”(伪)the result of semantic approach,commonly used in spoken language and meaning of“Jia”(假)highlight“false”.

the common word;“Wei”(伪);“Jia”(假);replacement

H131

A

〔责任编辑 冯喜梅〕

2016-12-05

邢素素(1992-),女,山东淄博人,在读硕士研究生,研究方向:汉语语法和词汇;刘红妮(1976-),女,山西运城人,副教授,研究方向:汉语语法和词汇。

1674-0882(2017)01-0080-04