上海体育赛事与城市旅游互动融合研究

2017-07-19张秀萍

何 丰,张秀萍,王 光

上海体育赛事与城市旅游互动融合研究

何 丰1,张秀萍2,王 光2

通过模式比较,借鉴国际知名体育城市体育旅游互动融合经验,沿循“全球城市位序—省际效益规模组别—上海区位商和区县禀赋”的基准分析,剖析上海体育赛事与城市旅游互动融合的制度性瓶颈和现实困境。通过“市场牵引力—空间向心力—结构量子力”3个层面解析上海体育赛事与城市旅游互动融合机理。通过“两层三级四维”评估体系,即上海赛事旅游市场系统层和变量层两个层次,国际知名赛事、国家优势赛事、本地战略赛事3个级别,“需求结构—供给结构—产业结构—空间结构”4个维度,汇总需求特征。通过逐步多元回归,评估不同级别赛事规模变化率的影响因素,评价上海赛事旅游互动融合的经济效应。

体育赛事;城市旅游;互动融合

0 前言

体育赛事是体育产业的皇冠,更是上海城市发展的明珠。一方面,2014年上海人均 GDP达到 9.737万元,2015年增至10.31万元。市民对体育赛事的关注和参与越来越多。另一方面,体育赛事的多重平台效应和多维关联效应,使国际性体育赛事争夺日益激烈,门槛不断提高。赛事在给上海相关行业或部门带来红利的同时,承办方却惨淡经营,落入“几家欢乐,一家愁”的恶性循环。只有通过赛事旅游良性互动,进行赛事管理体制改革和组织创新,才能释放蕴藏在赛事旅游市场及其关联产业和区域的消费潜力。

2005年到2014年,上海共举办国际性赛事445次,全国性赛事626次。F1大奖赛、ATP1000网球大师赛、国际马拉松赛奠定了上海迈向 “国际体育赛事之都”的基石。2015年,上海举办国际性体育赛事 71项,全国性赛事 93项;从体育业态融合创新来看,“虎扑”体育在“互联网 +体育”板块内的影响力,阿里体育 2015年落户上海,累积了上海成为“体育科技创新平台、体育资源配置中心”的潜能。体育赛事作为吸引旅游客源的强大磁场,能否实现与上海城市旅游业互动融合?全球著名体育城市实现体育赛事与城市旅游互动融合的模式有哪些?如何促进上海体育赛事与城市旅游互动融合?这些就是本研究的出发点。“将上海建成国际著名体育城市”需要深化体育赛事与城市旅游业的互动融合研究,尤其是:(1)体育赛事如何实现与城市旅游市场结构、产品结构、产业结构和布局结构的互动融合;(2)体育赛事如何实现与城市旅游投融资模式、营销模式和管理模式的互动融合;(3)体育赛事如何实现与城市旅游目的地—集散地—延伸地的互动融合等问题。

1 文献综述

体育赛事与城市旅游互动融合的理论基础,因研究背景和视角的不同,各有逻辑起点和侧重。《体育产业发展“十三五”规划》(2016)提出大力发展体育旅游,制定体育旅游发展纲要,实施体育旅游精品示范工程,编制国家体育旅游重点项目名录。支持和引导有条件的旅游景区拓展体育旅游项目,鼓励国内旅行社结合体育赛事活动设计开发旅游项目和路线。从发展脉络上看,体育赛事与城市旅游互动融合主要体现为“体育旅游”静态界定观和“体育+”动态融合观两类。

“体育旅游”静态界定观出于静态比较分析目的,将体育旅游定义为以体育为基础,在有限时间内外出旅游的活动,具有规则性、竞争性、参与性以及趣味性等特征[1,2]。体育旅游作为新兴业态,能够推动体育产业与文化、旅游、电子信息等相关产业的复合经营[3]。概念界定是架构体育旅游理论体系的基础和出发点,体育旅游类别划分又是概念界定的现实依据。从体育旅游市场细分的角度,可分为休闲体育旅游、健身体育旅游、体育观战旅游、刺激体育旅游、竞技体育旅游等[4];从体育旅游者行为的角度,可分为参与型体育旅游和观赏性体育旅游[5];从旅游资源主体的角度,可分为体育康乐休闲目的地、体育健身场(馆)、民族传统体育健身活动、赛事与体育节庆。从体育旅游需求和统计分类的角度,分为观赏性体育旅游活动(如观赏体育赛事、体育节、体育表演等内容)、体验性体育旅游活动(如参与滑雪、帆船、漂流、马拉松等运动)、景区体育旅游活动(如户外宿营、徒步骑行、汽车露营等)[6]。从体育旅游理论研究框架体系的角度,涵盖本质内涵研究、市场载体研究和利益相关者研究[7],体育旅游的研究范畴应由“体育旅游资源”拓展为“体育游憩资源”,体育旅游规划应细化为体育旅游“专项游憩规划”和“中高端业态规划”。

“体育+”动态融合观出于动态优化分析目的,强调产业链对接、延伸与融合的过程和满足市场需求的结构性调整,“体育旅游”或“旅游体育”并不是两种产业对接的唯一选项[8]。从体育赛事的旅游需求和价值评估角度,超大型体育赛事因规模过大、重赛率极低,会给举办城市旅游业带来负面影响[9]。标志性体育赛事因城市名片效应和定期举办,会给举办城市旅游业带来正向影响。本地居民是体育赛事的重要利益相关者,更是区域性和地方性体育赛事的受众主体,对体育赛事在举办地的可持续发展以及体育赛事与城市旅游业的互动融合影响深远[10]。

田静运用指标体系法评估大型体育赛事对城市发展的影响,发现其宏观效应不明显,微观效应在于人均铺装道路面积和人均拥有公共体育设施面积的扩大,以及城市旅游业的阶段性增长[11]。Samuel Seongseop Kim、Alastair M.Morrsion采用配对T检验评估日韩世界杯足球赛,发现体育赛事能够在短期内提高游客对赛事旅游地的形象认知[12]。黄海燕将体育赛事对城市发展的影响归纳为影响领域众多、影响方式多样、影响时效不一、影响效果不同4个方面[13]。卢长宝等基于共创价值视角分析了政府、企业与消费者在体育旅游创新上的综合作用[14]。

F1大奖赛中国站和网球大师杯等参观类休闲赛事[15]和苏州河国际龙舟赛等参与类景观赛事[16]带动了上海旅游产业融合化、旅游空间一体化、旅游产品衍生化、旅游形象差异化。但上海与国际著名体育城市相比仍存在较大差距,如固定赛事不多、级别不高、本土化不够、职业体育俱乐部实力不强[17]。

周良君认为管理体制的滞后性和随意性制约了上海体育赛事的国际竞争力,需要构建新型举国体制[18]。谢英将制约因素分解为赛事资源优势不清、重点不突出、聚合力不强、开发主体单一、市场化不足等方面[19]。卢长宝等[8]提出以“需求—市场”、“资源—品牌”、“关联—创意”、“产业链—项目”为关键节点的体育赛事与城市旅游长效对接机制。

2 研究方法

2.1 文献资料法

运用中国期刊全文数据库(CNKI)、国家旅游局和国家体育总局官网、长三角地区体育产业发展报告(2014—2015)等相关论文、文件和图书文献,围绕体育赛事、城市旅游、体育旅游、产城融合等研究视角,梳理“体育旅游”静态界定观和“体育+”动态融合观的理论发展脉络,明确研究对象的内涵和外延,评述理论研究基础和发展前沿。依据已有相关研究文献和上海赛事旅游现实问题,通过国际比较、省际分组、区县差异分析,厘清不同空间尺度赛事旅游互动融合的发展趋势和市场潜力。

2.2 统计分析法

运用2005至2014年上海市统计年鉴、旅游统计年鉴、上海市国民经济和社会发展统计公报、上海体育年鉴和上海市体育局网站的相关数据,筛选影响大型体育赛事举办规模的因素,测算评价指标;通过“两层三级四维”评估体系,梳理上海赛事旅游市场细分的影响因子,汇总需求特征。

2.3 实证分析法

将2005—2014年上海举办的大型赛事数、国际赛事数、国内赛事数分别作为被解释变量,将体育固定资产投入比重、地均 GDP、交通网络密度、服务接待能力作为解释变量,通过逐步多元回归,评估不同级别赛事规模变化率的影响因素。

3 上海体育赛事与城市旅游互动融合机理与困境

上海体育产业和体育消费市场发展有巨大的潜力,但体育产业占GDP的比重偏低、市场主体错位或缺位、体育场馆设施供给不足、产业集聚度和辐射力不强等,导致上海体育产业发展无法满足多元化、多层次的体育消费需求。体育赛事与城市旅游业的互动融合,只有围绕消费需求变化,厘清两个产业全方位交叉渗透与融合发展的整体趋势和内在机理,才能提供两大产业互动融合的优化路径和科学对策。

3.1 上海体育赛事与城市旅游互动融合:比较分析和现实困境

2014年,上海体育及相关产业总产值超过 420亿元,体育服务业在体育产业中的占比接近 50%。到 2020年,上海体育产业总规模达到 1200亿元,体育产业增加值达到 300亿元,体育服务业在体育产业中的占比超过 55%,体育服务业从业人员占体育产业人员总量的 80%以上。到 2025年,上海体育产业总规模超过3000亿元。体育产业增加值的年均增长速度超过同期经济增长速度,体育服务业增加值占体育产业增加值的比重超过 60%。到2025年,上海要建成全球著名体育城市、世界一流的国际体育赛事之都、国内外重要的体育资源配置中心和体育科技创新平台。

3.1.1 在世界城市排名中,上海跃升速度很快,但服务业比重偏低,体育产业比重更低

基于英国拉夫堡大学全球化和世界城市(GaWC,Globalization and Word Cities)小组的统计,上海在世界城市的排名从 2004年的第 23位,上升至 2008年的第 9位,2010年进一步升至第 7位,前 6位依次为伦敦、纽约、香港、巴黎、新加坡、东京。 在产业结构上,上海服务业占比为 60%,远低于前六位世界城市(表 1)。除了创意城市指标略高以外,世界城市、宜居城市、世界金融中心和城市竞争力五项指标均落后于伦敦、纽约、香港和新加坡(图 1)。欧美国家年人均体育消费远高于中国。英国超过 600美元,德国为 470.4美元,中国是 81.2美元 (图2)。体育产业在发达国家经济所占比重较高。据体育器材网统计,2013年,美国体育产业总值为 4 350亿美元,占 GDP的 3%,韩国占 2.95%,英国、德国和日本等都在2%以上。2015年,全球体育产业总值为 15 000亿美元,美国体育产业总值达到 5 000亿美元,占全球体育产业总值的 1/3。中国体育产业和体育消费市场起步晚,但市场潜能巨大。依据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(2014)的规划目标,2025年中国体育产业总值超过5万亿,占 GDP的比重从0.5%要上升到 1.3%。2025年上海体育产业总规模超过 3 000亿元,占全国的6%。

表1 世界城市产业结构比较Table I Comparison between the World's Urban Industry Structures

图1 全球城市排名基础矩阵示意图Figure 1 Basic Matrix of the World City Ranking List

图2 中国与发达国家体育人均消费对比Figure 2 Comparison between the Per Capita Sports Consumption of China and That of the Developed Countries

3.1.2 在全国国内旅游流量质量对比上,上海位于高收益、大规模组别,但增速相对放缓

采用1999—2011年各省(市、区)国内旅游流“规模位序”的平均值衡量国内旅游流的规模,采用旅游流“流质指数”,即特定地域旅游流所带来的资金流规模与客流规模的比例关系的平均值衡量国内旅游流的效益,对比国内旅游流质量差异(见图 3)。

图3 1999—2011年四大类国内旅游流质量的省市分布图Figure 3 Provincial and City Distribution of the Four Categories of Domestic Tourism Flow Quality in 1999-2011

以“流质指数 =1”和“规模位序 =16”为分割线,依据“规模—效益”两个维度,将各省市划分为 4个类型,上海、江苏、浙江、北京、广东属于大规模、高效益组别。 这 5个省市居民收入水平较高,旅游需求旺盛,城市旅游、休闲商务旅游、乡村旅游等品类齐全,旅游产品体系成熟、产业关联度较高,具有体育赛事与城市旅游互动融合的市场潜力。从上海旅游流量规模变化上看,2010年世博会诱发旅客人数急剧增长,但旅游收入自 2012年以来呈现下降趋势(图 4),表明上海旅游产业需要与体育赛事互动融合,通过业态创新,拓展产业增加值和范围经济。

图4 2005—2014年上海旅游流量规模变化Figure4 SizeChangesofShanghaiTourism Flow in 2005-2014

3.1.3 在旅游流量大规模、高收益组别内,上海旅游接待硬件设施供给充足,但体育产业从业人员比重低,体育产业与旅游休闲产业互动融合程度不高

对比图 3国内旅游流质量省际分布图第一象限内的5个省市,上海星级宾馆数量仅次于北京,总体规模高于同为旅游中心集散地的杭州市、广州市、深圳市和南京市。但从增长趋势上看,上海星级宾馆数量呈现逐年萎缩状态。除了2007年略有增加外,从 2004年至 2013年10年间,星级宾馆减少了95个,规模缩水了26%(图5)。

图5 2004—2013年主要旅游中心集散地城市星级宾馆数量变化对比Figure 5 Quantity Changes of the Urban Star-rated Hotels of the Main Tourist Centers in 2004-2013

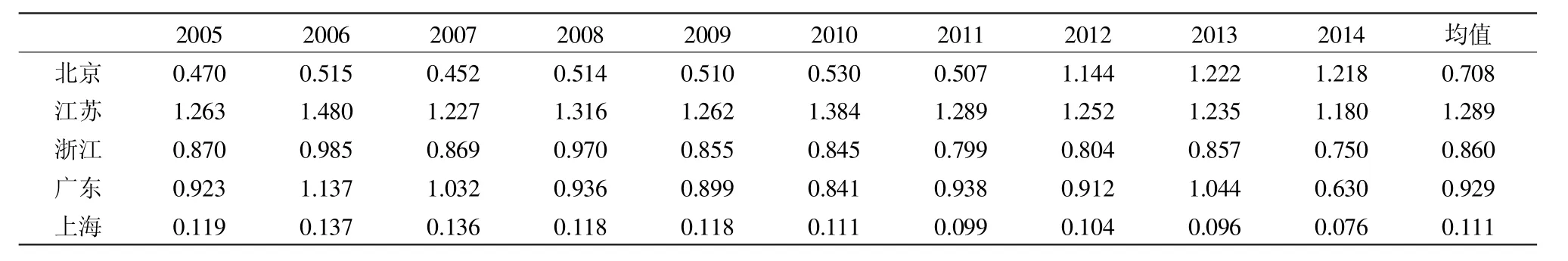

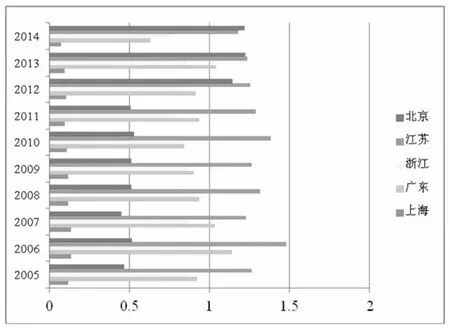

专业化程度较高的体育产业,尤其是定期举办的标志性体育赛事对举办城市的旅游业和其他相关产业具有正向溢出效应。区位商是衡量地区间产业专业化程度的重要指标,当区位商大于1时,表明该产业是地区专业化部门;当区位商小于或等于 1时,表明该产业是地区自给型部门。用地区体育从业人数占本地区城镇文化、体育、娱乐产业单位就业人员数的比重和全国体育从业人数占全国城镇文化、体育、娱乐产业单位就业人员数的比重相除所得的商,计算并比较 5个省市的2005-2014年十年间体育产业区位商的变化(表 2)。

表2 2005—2014年5个省市体育产业区位商对比Table II Comparison between the Local Business of Sport Industry of the 5 Provinces and Cities in 2005-2014

5个省市中,江苏省的体育产业区位商最高,均值为1.29。广东位居第二,2013年以前体育产业专业化程度一直维持在较高水平,但 2014年急跌至 0.63,10年间的均值为0.93。北京体育产业区位商的均值为0.71,居于第三位,但经过近几年间的飞速增长,2014年已经超过江苏,跃居5省市之首。2004—2011年,北京体育产业区位商仅徘徊在 0.46~0.53之间,2012—2014年呈现井喷式增长,2012年激增至1.14,2014年达到1.22。浙江位居第四,均值为 0.86,各年间波动不大。相形之下,上海体育产业专业化程度在5省市中排行垫底,均值为 0.11,2014年进一步衰落为0.076,表明上海体育产业发展缓慢,难以供给本地体育消费市场需求(图 6)。因广东省数据缺失,对比两省两市城镇居民人均文化娱乐消费支出,上海均值为2 056元,居于首位。北京为2 018元,居于次位(图7)。2014年上海和北京居民人均文化娱乐消费支出分别是3 106元和3 164元,远高于江苏和浙江的1 636元和 1272元,表明上海体育旅游本地市场需求旺盛,消费倾向和支付能力较高,供给方面存在短板。

3.2 上海体育赛事与城市旅游互动融合机理和“市场—产业—布局”结构升级

国内体育赛事产业发展快车道的第一方阵主要包括北京、上海和广州,共性瓶颈问题在于赛事与城市旅游互动发展是单向的、间歇性的。全球最大规模的体育赛事奥运会在“直接—间接—引致”影响路径下,值得借鉴或警戒的模式包括:(1)奥运旅游互动模式,即悉尼 2000年奥运会;(2)商业化盈利模式,即洛杉矶 1984年奥运会;(3)景气周期推进器模式,即东京 1964年奥运会与汉城 1988年奥运会;(4)亏损无底洞模式,即慕尼黑 1972年和蒙特利尔1976年奥运会,前者未有效利用现有体育设施,投巨资新建体育场(馆),后者因预算与财务失误。可见,体育赛事与城市旅游互动融合是供需推拉机理、产业关联机理、空间集聚机理共同发生作用的系统。

图6 2005—2014年五省市体育产业区位商序位变化Figure 6 Sequence Changes of the Local Business of Sport Industry of the 5 Provinces and Cities in 2005-2014

图7 2005—2014年城镇居民人均文化娱乐消费支出Figure 7 Per Capita Culture and Entertainment Consumption Expenditures of the Urban Residents in 2005-2014

3.2.1 体育消费市场结构升级是催生赛事旅游互动融合的牵引力

需求结构升级是推动体育赛事与城市旅游互动发展的原动力。“十三五”期间,上海城市旅游需求涵盖居民游憩需求、旅游投资需求、政府拉动经济增长的需求、海外旅游者需求等。2005—2014年 10年间,上海旅游人均消费总额自 2010年以后呈现整体下降趋势,消费细分结构中,仅门票费和娱乐费不断上涨,其他支出均呈下降趋势。在“十一五”期间,国家和地方政府投入大量资金用于电信和交通基础设施建设,“十二五”期间在经营效率提高和运营成本降低的双重作用下,下降幅度最大的是邮电通信费和市内交通费,2014年比2005年分别下降了约80%和50%(表3)。对比2005年和2014年上海旅游人均消费构成,购物、住宿和餐饮占据人均花费的70%。购物消费始终占比最高,接近 39%,凸显了上海商业重镇和“购物天堂”的城市功能。餐饮和住宿在人均花费构成中比重接近,各占15%左右。长途交通费比重保持在12%左右(图 8)。

表3 2005—2014年上海旅游人均消费支出(元)Table III Per Capita Tourism Consumption Expenditures of Shanghai in 2005-2014(RMB)

图8 2005年和2014年上海旅游人均消费支出构成(%)Figure 8 Composition of the Per Capita Tourism Consumption Expenditures of Shanghai in 2005 and 2014(%)

供给结构转型是拉动体育赛事与城市旅游互动发展的杠杆力。涉及赛事旅游资源开发、项目建设、公共管理、产业配套、境外供给等方面。在上海举办的大型国内外体育赛事大多是政府牵头,通过财政拨款或利用行政资源,为上海市争取到大型体育赛事举办权,城市旅游基础设施建设和旅游资源开发也以市级政府或区县政府为主要供给者。承办大规模重要旅游活动,短期内可能对同类产业产生负面溢出效应。2010年世博会期间,上海体育赛事明显少于其他年份,世博会对体育赛事产生挤出效应(图 9)。长期内市场基础培育和旅游接待软硬件设施投入等对体育赛事有挤入效应。世博会后,因城市交通与场馆设施改善以及城市名片效应等原因,2011—2014年上海举办体育赛事数量比2005—2009年增加了37%。

图9 2005—2014年上海体育赛事构成Figure 9 Sport Events Held in Shanghai in 2005-2014

3.2.2 赛事旅游企业空间集聚布局是聚合赛事旅游相关利益群体的向心力

赛事(场馆)、景区(点)、宾馆饭店等接待设施、交通通讯等基础设施的有规划兴建和同城化利用,引导赛事旅游组织效率提高、赛事旅游产业融合。图10左侧图中,左侧坐标轴标记体育业、住宿和餐饮业固定投资额,两者整体波动趋势一致,2005年体育固定资本投入 8.71亿元,是 10年间的最大值;2008年仅投入 1.02亿元,为历年最低。住宿和餐饮业固定投资均值是体育业的6~7倍。右侧坐标轴标记交通运输、仓储和邮政业固定资产投资额,2007—2009年均超过 800亿元,峰值出现在 2009年为 873.29亿元。对比右侧图中的铁路运输业固定资产投资,由 2007年的 3.52亿元剧增至 2008年的 85.6亿元。为缓解国际金融危机的外部冲击,2008年中央政府投入4万亿元的一半以上用于重大交通基础设施建设。2011年京沪高铁通车,标志着长三角与环渤海城市群的时间距离缩短,区域同城化效应带动了服务业产业链延伸和扩容,为体育赛事与城市旅游互动融合准备了供给结构转型的杠杆。

图10 2005—2014年上海固定资产投资结构对比Figure 10 Composition of the Fixed Assets Investment in 2005-2014

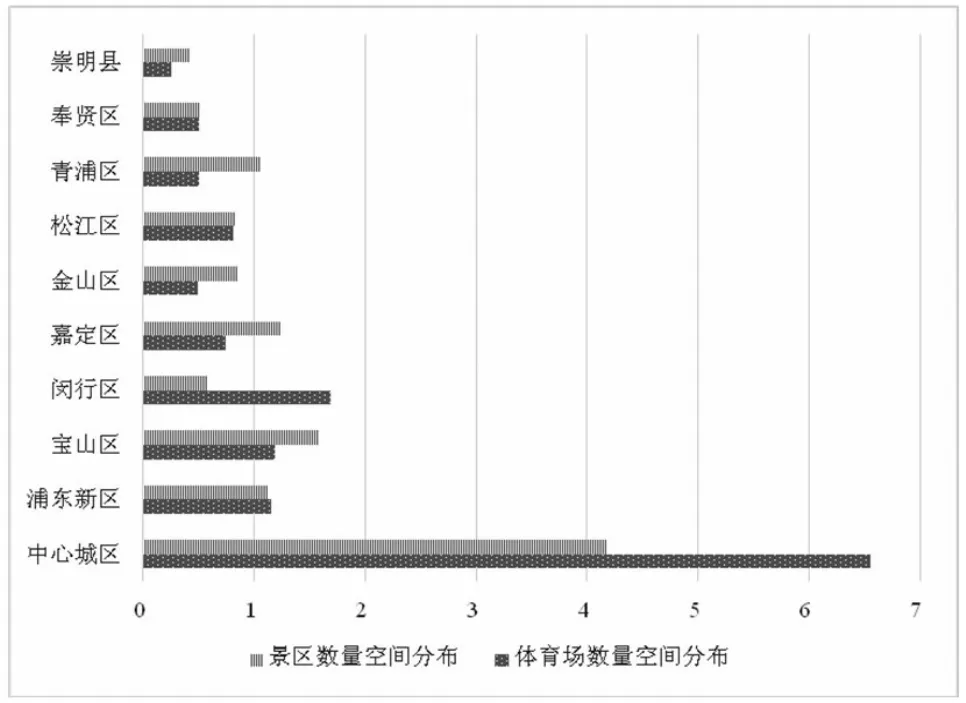

上海赛事旅游企业和相关场馆空间集聚特征明显。为了刻画上海各区县旅游赛事资源的空间分布结构差异,分别计算A级旅游景点数量分布密度和体育场地数量分布密度,前者的计算公式为本区县A级旅游景点占上海市A级旅游景点的比重除以本区县面积占上海市面积的比重,后者的计算公式为本区县体育场地个数占上海市体育场地个数的比重除以本区县面积占上海市面积的比重(见表4)。

表4 上海各区县旅游赛事资源空间分布密度Table IV Space Distribution Density of the Tourist and Event Resources of the Different Districts of Shanghai

表 4中,空间分布密度的计算结果表明,上海旅游赛事资源高度集中在中心城区,A级景区密度为 4.184,体育场地密度为6.558。体育场地密度明显高于 A级景区,原因在于上海中心城区人口高度密集,2014年中心城区平均人口密度为 2 6824人/km2,外围城区中人口密度最高的宝山区仅为每平方公里 7 469人 /km2,体育场地除了旅游会展等商业功能外,也是中心城区居民主要的日常体育游憩空间。在外围城区中,体育场地密度较高的依次是闵行区、宝山区和浦东新区,分别为1.691、1.187和1.157,A级景区密度较高的依次是宝山区、嘉定区、浦东新区和青浦区,分别为 1.577、1.228、1.118和 1.063(图 11)。 宝山区、嘉定区和青浦区的景区资源密度高于体育场地,旅游产业集聚度相对较高。闵行区体育场地密度是 A级景区密度的3倍,体育产业集聚度相对较高。作为高科技园区和金融中心聚集区,浦东新区在上海各区县中面积最大,占上海的1/5,景区和体育场地资源密度大体持平。在上海土地紧缺、地价和房价飞涨的背景下,具有旅游赛事企业集聚“成本洼地”和“创新融合高地”的战略优势。

图11 上海各区县A级景区和体育场地空间分布密度对比Figure 11 Comparison between the Space Distribution Density of the A-Grade Scenic Spots and Sports Facilities

3.2.3 产业结构变迁是重组供给结构、匹配需求结构、重塑空间结构的量子力

由于经济联系复杂性日益增强、外部环境的不确定性不断叠加,只有厘清内在机理、区分需求特征,才能引致体育赛事与城市旅游双向互动、融合发展。

首先,从上海标志性赛事与旅游产业的融合路径和程度来看,F1上海站、网球大师赛、汇丰冠军赛、斯诺克大师赛、国际田联钻石联赛、环球马术冠军赛等品牌赛事,除了观赛门票收入外,直接关联城市公共交通业、铁路、公路、水上、航空运输业、批发和零售贸易业、文化、体育事业和娱乐业、住宿业、餐饮业等部门收益,间接拉动城市固定资产投资、就业率和税收水平。在产业关联和外溢效应上,2004—2015年,F1中国大奖赛上海站观赛人数和举办当月上海星级酒店平均出租率的总体变动趋势一致,2008—2009年国际金融危机期间,F1中国大奖赛观赛人数下降与当月上海星级酒店平均出租率变化正相关(图12)。在赛事企业价值链分解和盈利空间上,作为商业体育赛事,F1中国大奖赛无法获得奥运会或全运会等大型体育赛事的政府行政拨款,也没有足球篮球等单项运动联赛所属协会的资助。以 F1中国大奖赛和“网球大师”杯的运营方“上海久事国际赛事管理有限公司”2012年的收入结构为例,两大赛事的票务收入占当年总收入的 28%,其余收入来源于:赞助收入占24%,赛车场场地经营收入占 19%,赛道冠名收入占 9%,电视转播销售权收入占7%,特许产品销售收入占 3%[21]。

其次,从旅游产业链延伸和增加值构成来看,旅游产业对其他城市生活服务业具有明显的关联效应。对比2005年和 2014年上海旅游产业增加值,收益率增长最快的是邮电通信业,由 2005年的 4.58%增长到 2014年的41.24%。旅游商业由17.47%增长到41.24%。旅游宾(旅)馆业、餐饮业、旅游运输业、园林文化业和旅行社服务业的增加值,因受到自驾出行、自助游和民宿等新型旅游方式兴起而呈现下降趋势(图 13)。

图12 2004—2014F1中国大奖赛观众人数与大赛举办当月星级饭店平均出租率相关性分析Figure 12 Correlation Analysis of the Number of the Audience of F1 China Grand Prix and the Average Occupancy Rate of the Star-rated Hotels during the Month of the Event

图13 2005年和2014年上海旅游产业增加值对比(%)Figure 13 Comparison of Increasement Tourism Industry of Shanghai in 2005 and 2014

最后,从体育旅游向体育游憩产业变迁动力上看,上海本地居民休闲游憩需求强劲,旅游人数构成变化叠加消费支出倾向变化,旅游需求变化冲击供给侧短板,诱导旅游供给结构升级。自2010年上海世博会以来,上海市民在本市旅游人数明显超过外地来沪旅游人数(见图 14)。根据上海市统计局做出的 “2016年市民市内旅游意愿调查报告”,93.3%的受访市民在 2015年内有市内旅游经历,其中65.8%的受访市民一年内去过多次,21.2%的受访市民平均每月去一次,6.3%的受访市民平均每周去一次。

图14 2005—2014年上海旅游人数构成对比Figure14 Composition oftheTouriststo Shanghaiin 2005-2014

从本地居民体育游憩资源分类来看,体育场地设施供给与需求之间存在结构型偏差。根据《2014年上海市全民健身发展公告》和《上海市第六次全国体育场地普查数据公报》的相关数据,上海市体育场地供给数量排名前10位的体育场地依次是健身苑点、篮球场(馆)、乒乓球馆、棋牌房、健身步道、健身房(馆)、小运动场、室外网球场、台球房、游泳馆。市民喜爱并急需的体育场地类型排名前10位的依次为健身步道、健身苑点、羽毛球馆、游泳馆、乒乓球馆、健身房(馆)、综合性体育场、多功能体育馆、篮球场(馆)、舞蹈房。从日常体育游憩空间需求弹性和偏好上看,社区体育场地、单位体育场地因距离近和时间成本低,使用频率远高于大型体育场馆、经营性健身会所和其他体育场地。在体育场地共享方面,学校场地开放的时段、时长和场地类型与市民的需求存在差距。一方面,中心城区学校体育场地的教学区域分隔和灯光改造工程实施难度大;另一方面,市民锻炼人群一定程度增加了学校卫生管理负担。在经营性健身会所方面,设施维修状况较好,但在场地管理水平和场地交通情况上市民满意度较低。从上海市民体育健身组织发育程度来看,团队规模较小,10~30人之间的团队占到84.4%,排名前10位的有组织健身项目依次是健身操舞(含踏板操等)、排舞、广播操、太极拳(剑)、健身气功、乒乓球、木兰拳(剑、扇)、体育舞蹈、秧歌(含海派秧歌)、羽毛球。中青年人群偏好的球类和路跑类社团或俱乐部,因组织形式较为松散,尚未纳入政府统计序列。

4 上海体育赛事与城市旅游互动融合总体思路与评价体系

国际知名体育城市如纽约、伦敦和墨尔本在体育赛事与城市旅游互动融合、联动经营方面经验丰富,值得上海借鉴的互动模式包括:(1)职业化程度和喜闻乐见度高的赛事规划模式,使本土化程度高的赛事与城市旅游双向互动、兼收并蓄;(2)赛事前—赛事中—赛事后的全程运作模式,使娱乐、商业、传媒和赛事旅游浑然一体、相得益彰;(3)国际顶级赛事为主的高级别赛事引进模式,使固定赛事和一次性赛事组合搭配,均衡客流、淡季不淡;(4)“政府支持+专业性私营公司营运”的组织模式,使赛事公司与当地的体育场馆、组织、政府、赞助商、观众和媒体,与当地的体育、旅游、商业和公园管理部门分工协作、有效有序。

4.1 上海体育赛事与城市旅游互动融合的总体思路

上海体育赛事与城市旅游业互动融合的总体思路概括为“一城、三带、五中心”。“一城”即参照北京“国际重大体育赛事中心”和福建晋江市“全国体育赛事中心城市”的目标定位,参考上海后工业化时代再城市化命题,将上海建成全球著名体育城市和“亚洲体育赛事中心城市”。“三带”即匹配产业层级、空间功能和城市属性,打造沿黄浦江国内赛事旅游集聚带、沿苏州河本地赛事旅游集聚带、沿杭州湾国际赛事旅游集聚带,规划“三沿”各区的特色赛事旅游项目、设施和管理模式。“五中心”即呼应上海 4个中心建设,构建 5个体育赛事中心:体育赛事举办中心、赛事传播中心、赛事产权交易中心、赛事服务中心、赛事研究和创意中心(见图 15)。

图15 上海体育赛事与城市旅游互动融合的总体思路Figure 15 General Concept of the Interactive Fusion of Shanghai's Sport Events and Urban Tourism

4.2 上海体育赛事与城市旅游互动融合的评估体系

在“体育赛事—城市旅游”关联引致的动态均衡模式下,从上海赛事旅游市场系统层和变量层两个层次,从国际知名赛事、国家优势赛事、本地战略赛事 3个级别,从“需求结构—供给结构—产业结构—空间结构”4个维度,构建“两层三级四维”评估体系,汇总目标客源的需求特征。体育赛事既是城市经济发展到一定阶段的产物,也是产业结构升级的重要杠杆。局部均衡条件下,体育赛事固定资本投入的边际收益递减趋势,通过与城市旅游互动融合,可以实现规模报酬递增。

4.2.1 上海大型体育赛事举办规模的评价指标

4.2.1.1 体育固定资产投入比重

大型体育赛事,特别是全国性和国际性体育赛事的举办需要相关体育基础设施的支持,城市对体育固定资产的投入一定程度上可以反映出城市对体育基础设施的重视程度和体育赛事经济的发育程度。为了剔除财政政策影响的年份效应,鉴于体育产业属于服务业中文化、体育、娱乐业的范畴,运用2005—2014年10年间的上海体育固定资产投资额占全市文化、体育、娱乐业固定资本投资的比重,衡量上海体育基础设施的投入力度指标,计算公式为:

体育固定资产投入比重 =体育固定资产投资额 /全市文化、体育、娱乐业固定资产投资额

4.2.1.2 城市经济发展水平

城市经济发展水平是一个广义的概念,通过GDP指标可以直观地反映出一个城市的经济规模。考虑到上海作为直辖市占地规模大于省会城市,又小于各省的面积,因此运用地均GDP测算上海市经济发展水平,同时反映上海土地集约化利用程度。每平方公里所创造的GDP总量(亿元)即地均GDP越高,说明城市经济发展水平越高,反过来,经济发展水平高的城市拥有更完善的基础设施,更国际化的社会环境,更高的城市知名度等,更易成为高级别国际赛事的举办地,计算公式为:

地均GDP=GDP总规模/上海市行政区划面积

4.2.1.3 交通通达度

举办大型体育赛事会吸引本地、全国乃至全球游客观赛,举办城市的交通便利度会对赛事举办地的选择产生影响,选取公路和铁路的运输线里程与上海市行政区划面积的比值,测算上海市交通通达度水平,即交通网络密度。交通网络密度越大,即每平方公里拥有的交通运输线越长,交通通达度越好,交通网络越发达,计算公式为:

交通网络密度 =交通运输线运营里程 /上海市行政区划面积

4.2.1.4 服务接待能力

大型赛事的城市品牌宣传效应会吸引更多国内外游客集聚举办城市,赛事举办城市对短时间内大量涌入的游客的服务接待能力反过来决定了承办大型赛事的规模和频度。表征服务接待能力的指标包括服务质量、服务设施、服务性价比等,考虑到服务设施,尤其是住宿和餐饮,是服务接待能力最基本、更客观的指标,进一步考虑到住宿对游客、参赛运动员、教练员以及其他赛事管理和服务人员是刚性需求,以每百万游客(即全国和国际游客,不包括本地游客)拥有的星级酒店数量作为服务接待能力的代理变量,计算公式为:

服务接待能力 =全国和国际游客数 /上海市星级酒店数量

4.2.2 上海大型体育赛事举办规模的实证分析

体育赛事与城市旅游业的互动融合是拉动城市经济发展的重要引擎,运用 2005—2014年上海市统计年鉴、旅游统计年鉴、上海市国民经济和社会发展统计公报、上海体育年鉴和上海市体育局网站的相关数据,筛选影响大型体育赛事举办规模的因素,测算评价指标;通过逐步多元回归,评估国内赛事、国际赛事和总体赛事规模变化率的影响因素。

4.2.2.1 国内赛事、国际赛事和总体赛事规模变化率的影响因素

将 2005-2014年上海举办的大型赛事数、国际赛事数、国内赛事数取对数后,分别记为lnY1、lnY2和lnY3,作为被解释变量。将体育固定资产投入比重(X1)、地均GDP(X2)、交通网络密度(X3)、服务接待能力(X4)作为解释变量(表 5),回归结果如表 6所示。

表5 变量描述性统计TableⅤVariable Descriptive Statistics

表6 上海体育赛事规模变化率的影响因素TableⅥ Influential Factors of the Size Change Rate of Shanghai Sport Events

4.2.2.2 体育赛事与城市旅游互动融合的经济效应分析

因被解释变量为对数值,按照ex-1解释系数影响。从大型体育赛事整体规模来看,地均GDP每增加1%,上海大型体育赛事规模有望增长1.28倍,且显著性水平达到1%,表明经济发展水平和土地集约化利用程度对上海赛事产业发展起到关键性作用;体育固定资产投入比重每增加1%,上海大型体育赛事规模有望增长1.8倍;服务接待能力每提高1%的体育赛事增长效应为70.2%,且显著性水平达到 5%,表明体育设施建设和旅游服务设施建设对上海承办大型赛事具有推动性作用;交通网络密度每增长1%的体育赛事激励效应为32.6%,显著性水平达到10%,表明交通基础设施建设对地区经济增长具有较强溢出效应,对上海大型赛事规模扩张具有辅助性作用。

从国际体育赛事规模变化率来看,交通网络密度对上海举办国际赛事的影响效应最强,显著性水平最高。因国际赛事的参赛方、宾客方、管理方、媒体方和观赛方来自世界各地,空间距离长、时间成本高。依据贸易引力方程,交通便利度高的举办地减少了相对距离成本,相应增强了举办国际赛事的吸引力。地均GDP和服务接待能力分列影响举办国际赛事影响因素的第二和第三位,表明国际赛事对举办地市场潜能和星级宾馆设施有较强依赖性。体育固定资产投入的p值未通过显著性检验,因为成为国际赛事举办地的入选底线是有足够的场馆(地)设施。

从国内体育赛事规模变化率来看,体育固定资产投入比重和地均GDP的影响分列第一和第二,显著性水平达到1%,表明上海作为经济发达地区,对体育设施投入力度较强,成为国内大型赛事偏爱的举办地。服务接待能力的影响位于第三位,显著性水平达到 10%,对承办国内赛事有较强影响。交通网络密度的p值未通过显著性检验,系数为负,表明上海人口密度较高,客流量大,密集的交通网络在高峰期面临高昂的拥堵成本。在替代效应的影响下,国内赛事可能向人口密度相对较低的周边城市分流。

5 上海体育赛事与城市旅游互动融合的对策建议

传统举国体制导致行政部门控制赛事供给主体,市场化水平低,可持续性差;僵化管理模式导致赛事旅游资源分割、亮点集聚区域缺乏;金牌至上导致赛事规划对观赏度高、关联度强、群众喜闻乐见的项目重视不够。以上海建设全球著名体育城市、消费需求升级为契机,亟需构建重组赛事旅游存量资源、重燃增量亮点、重塑“同城化”空间的赛事旅游新体系。

5.1 依托上海标志性赛事集聚功能,重组赛事旅游存量资源

建立对体育赛事外部效应的“反哺”机制,定期公开赛事举办目录,以品牌体育赛事为增长极,拓展多层次的赛事体系、多元化的投入机制、多样化的运营模式,打造黄浦江滨江运动休闲带、青浦淀山湖帆船、嘉定汽车运动区和奉贤滨海、佘山登高、临港新城体育休闲等赛事旅游特色集聚区。强化市场机制配置民间资本和赛事资源功能,深化体育赛事分类管理制度改革,催化政府从赛事供给主体到赛事服务平台的职能转换。借鉴国内外赛事旅游互动发展经验,以重塑空间、调整结构、完善功能为主线,以整合旅游资源,加快产业融合,创新赛事产品,提升服务质量,完善产业体系,促进区域联动为路径,构建品牌主题鲜明、管理体制创新、产业要素集聚、规模效应凸现的上海赛事旅游新战略。

5.2 依托“互联网+”产业升级,重燃赛事旅游增量亮点

循序构建上海体育资源配置中心,通过市场机制和产业关联,打造体育产权交易平台、体育赛事资源平台、智慧体育服务平台,提升赛事举办权与承办权、场馆经营权、无形资产开发权的交易功能,构建链接社区、覆盖全市的“智慧体育”服务网络和“体育生活云”。引入体育产业孵化器和赛事旅游加速器,培育体育企业市场竞争力,培养体育产业集团创新倾向,培植体育总部经济,吸引国际著名体育组织、体育集团、体育学校在上海建立运营中心、研发中心、销售中心、教育培训中心。针对不同年龄或收入人群赛事旅游偏好,促进时尚运动与传统体育的差异化发展和互动式融合,一方面,开发路跑、自行车、网球、游泳、帆船、击剑、赛车、航空、冰雪、马术、射击、射箭、极限、房车露营、电子竞技等时尚运动项目;另一方面,推广武术、龙舟、舞龙舞狮等传统体育项目。

5.3 依托“三圈三带一岛”的景观布局和“一城、三带、五中心”赛事规划,重塑赛事旅游“同城化”空间

“十三五”时期,上海旅游业的“三圈三带一岛”景观布局聚焦 “中心城旅游圈—郊区旅游圈—滨海临江旅游圈”“黄浦江—苏州河—沿长江及滨海水上旅游带”和崇明国际生态旅游岛。大型体育赛事因赛事特性、地理区位、周边产业特色的不同形成5种赛事旅游“产城融合”模式,包括单核外溢、多核联动、以核带面、能量分层、网格链态等。

以2025年上海建成全球著名体育城市为目标,在中心城区,依托上海体育场、东方体育中心、江湾体育场,设立国家级和市级体育产业基地、示范项目,打造以体育赛事表演为主,融合时尚娱乐、会展旅游等的综合性体育城,发挥从单核外溢到多核联动的增长极效应。

在郊区,利用自然资源和区位优势,发挥周末游和自驾游的本地化市场潜能,开发极限运动、水上运动、航空运动、马术运动等户外运动休闲产业,规划建设崇明陈家镇自行车、长兴岛、前滩、南桥、松江等体育主题公园,发挥以核带面的涓滴效应。

在长三角和长江经济带,通过长三角都市圈协同效应整合赛事旅游的人才、场馆(地)、资金、信息和项目,发挥能量分层、网格链态的赛事旅游空间自组织效应。

5.4 依托体制、机制、法制、税制、规制5个层面,重构赛事旅游互动融合的配套措施和保障体系

体制保障上,遵循“国际知名赛事—国家优势赛事—本地战略赛事相结合”、“固定赛事与一次性赛事相配合”“赛前、赛中、赛后相联合”原则,设立基于流程优化和信息集成的赛事旅游管理机构,整体规划、组织协调与城市定位相容、规模和结构合理的赛事旅游群。

机制保障上,上海体育赛事与城市旅游业互动发展需要八大机制保障,即发展规划机制、产品开发机制、宣传营销机制、品牌建设机制、人才保障机制、技术融合与标准融合机制、贸易促进机制、风险防范机制。

法制保障上,梳理现有相关法律法规体系,巩固并进一步规范上海体育赛事与城市旅游业互动发展的法制基础。

税制保障上,以体育赛事与城市旅游业互动融合为契机,在上海设立境外旅客购物离境退税试点、扩大增值税适用范围试点、进行服务贸易出口退税试点等。

规制保障上,体育赛事从门票经济到赛事旅游集群经济、从面子工程到赛事旅游空间体系、从粗放化—政绩化到集约化—市场化的演变,必然推动行政部门从“圈地、扩权、管制”到“融合、协调、服务”,从赛事承办地单打独斗到跨区域联盟的规制变革。

[1] Hinch T.D.,Higham J.E.S.Sport tourism:a framework for research[J].International Journal of Tourism Research,2001,3 (1):45-58.

[2] 吴必虎,伍佳,党宁.旅游城市本地居民环城游憩偏好:杭州案例研究[J].人文地理,2007,(02):27-31.

[3] 中华人民共和国中央人民政府.国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见[EB/OL]. http://www.gov.cn/zwgk/2010 -03/24/content_1563447.htm.2010-03-24.

[4] 汪德根,陆林,刘昌雪.体育旅游市场特征及产品开发[J].旅游学刊,2002,(1):49-53.

[5] 于素梅.不同群体体育旅游需求调查与分析[J].北京体育大学学报,2006,(12):1633-1636.

[6] 中华人民共和国国家统计局.国家体育产业统计分类[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201509/t20150928_1250512. html.2015-09-28.

[7] 杨强.中国体育旅游研究20年:述评与展望[J].中国体育科技,2011,47(5):90-100.

[8] 卢长宝.体育产业与旅游产业对接的长效机制[J].体育科学, 2011,31(9):27-33.

[9] Robert A.,Victor A.Matheson.Going for the Gold:The Economics of the Olympics[J].The Journal of Economic Perspectives,2016,30(2):201-218.

[10]黄海燕.体育赛事对城市旅游业的影响:一个居民视角的结构方程模型[J].武汉体育学院学报,2015,49(1):36-43.

[11]田静,徐成立.大型体育赛事影响城市发展评价指标体系的建立及实证分析[J].上海体育学院学报,2011,(3):7-13.

[12]Kim S.S.,Morrsion A.M.Change of images of South Korea among foreign tourists after the 2002 FIFA World Cup[J].Tourism Management,2005,26(2):233-247.

[13]黄海燕.体育赛事与城市发展[J].体育科研,2010,(1):15-17.

[14]卢长宝,郭晓芳,王传声.价值共创视角下的体育旅游创新研究[J].体育科学,2015,(6):25-33.

[15]马洁,黄嬛,黄海燕.F1大奖赛中国站与上海城市旅游发展[J].体育科研,2011,(6):22-27.

[16]楼嘉军.上海景观体育活动与休闲城区建设——以苏州河国际龙舟赛为例[J].体育科研,2009,(4):31-35.

[17]张林,李南筑,姚芹,等.上海体育赛事发展定位研究[J].体育科研,2010,(1):30-39.

[18]周良君.上海市体育竞赛表演业国际竞争力研究[J].体育科学,2006,(9):22-27.

[19]谢英.我国大城市体育资源综合开发问题的研究[J].武汉体育学院学报,2009,(07):24-28.

[20]阎友兵,贺文娟.国内旅游流流量与流质的时空演化分析[J].经济地理,2013,33(4):179-185.

[21]江申.久事赛事票务营销策略研究[D].上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理毕业论文,2013.

(责任编辑:杨圣韬)

Interactive Fusion of Shanghai's Sport Events and Urban Tourism

HE Feng1,ZHANG Xiuping2,WANG Guang2

(1.School of Economics Shanghai University,Shanghai 2004444,China.2.Physical Education College,Shanghai University,Shanghai 2004444,China)

Through model comparison and following the experience of the interactive fusion of sports and tourism in world-renowned sports cities,the article discusses the institutional bottleneck and practical difficulties of the interactive fusion of sport events and urban tourism in Shanghai in line with the benchmark analysis of"ranking of the world cities--scale of the inter-provincial benefits--local business and districts advantages of Shanghai".It tries to analyze the interactive fusion mechanism of Shanghai's sport events and urban tourism through the three levels of market traction,space centripetal force and structure quantum force.It summarizes the requirement characteristics with the evaluation system of"two levels,three grades and four dimensions",i. e.,the levels of system and variables of Shanghai sport events and tourism market;the grades of world-renowned events,national priority events and local strategic events;the dimensions of requirement structure,supply structure,industry structure and space structure.It evaluates the influential factors of the size change rate of different-level events and the economic effects of the interactive fusion of Shanghai's sport events and tourism through multiple stepwise regressions.

sport event;urban tourism;interactive fusion

G80-05

A

1006-1207(2017)02-0033-11

10.12064/ssr.20170207

2017-02-17

2016年度国家体育总局体育哲学社会科学研究课题(2299SS16036);2016上海市哲学社会科学规划课题(2016BTY003);2016年上海体育社会科学研究课题(TYSKYJ2016042)。

何丰,女,副教授,经济学博士。主要研究方向:体育经济学,区域经济学。E-mail:hefeng@shu.edu.cn。

1.上海大学 经济学院,上海 200444;2.上海大学 体育学院,上海200444。