文化转场对文学接受思维变化的影响

——以美国华裔大学生阅读与接受中国当代文学为例

2017-07-18李清柳刘国芝

李清柳,刘国芝

(1.南京大学中国新文学研究中心,江苏南京210023;2.纽约城市大学柏鲁克学院,美国纽约11451)

文化转场对文学接受思维变化的影响

——以美国华裔大学生阅读与接受中国当代文学为例

李清柳1,刘国芝2

(1.南京大学中国新文学研究中心,江苏南京210023;2.纽约城市大学柏鲁克学院,美国纽约11451)

美国高校华裔大学生到美国多年后,文化转场对他们接受中国文学作品思维会产生影响。在美国生活多年后,受西方文化影响,他们审视中国当代文学作品的角度发生了变化。这种对中国当代文学重新审视的心态,显示了中国当代文学的特异性和不可取代性,使生活在美国的华裔年轻人成为阅读与接受中国当代文学的生力军。美国华裔大学生对于中国文化身份的认同,表现在阅读中国当代文学时从开始的到美国艰难环境中一种顽强生存意志的体现,到找到一种摆脱陌生和孤独感的方法,再到后来成为异国社会文化环境中的“心灵家园”。由于受到美国文化影响,他们对中国当代文学的理解,不仅根植于东方文化,同时渗透着西方文化的因子,他们接受中国当代文学时所面临的是复合文化,具有“互文性”效应,是文化融合的产物。中国当代文学在美国传播对华裔年轻人来说是中国文化的连续性在心里沉淀与追寻自己文化的初衷达到了“共振”,这样就刺激这些年轻人对中国当代文学的阅读与接受兴趣。美国华裔读者从中国当代文学中,尝到“互文性”优势,拉近了他们的心灵与中国当代文学的距离。他们的双语言与文化背景成为中国当代文学传播与接受力量,加快了中国当代文学在美国的传播速度。同一个文本在不同文化环境中有不同的结果,读者在不同文化背景下对文本的欣赏,具有对文本的不同理解。尽管他们阅读的作品内容与中国国内相同,但由于文化环境不同,在他们的思维中已经融合了西方文化理念。这些读者的演绎已不再局限于原有作品本身,而是紧紧依从于他们自身丰富的心灵深处。

文化转场;美国华裔大学生;阅读;接受;中国当代文学

一、研究缘起

美国是一个多元复合文化国家,对不同文化和文学相互了解是多元文化的需要。华裔大学生到美国后,他们的元语言文化与思维惯性会受到复合文化影响。一方面进入一个新的不同文化环境,另一方面他们保留了自己原来的文化基础,在这种多元复合文化环境下,他们阅读中国当代文学时对文学作品内涵和外延的理解与接受会随着文化环境和来美时间长短而变化,原来汉语文化主体变成了客体。这种文化环境的变化使他们对中国当代文学的接受由中美文化场共同决定,这就是文化转场对华裔大学生阅读和接受中国当代文学的影响。

由于文学场的变化,使这些华裔大学生思维随着来美时间长短而变化。本文是针对文化转场对他们阅读与接受中国当代文学进行的调查研究。这些年轻人既是中国文学在美国的接受者也是传播者,他们是在美国传播中国文学的生力军,是中国文学的“海外军团”。通过对他们阅读中国当代文学作品进行问卷调查,并对调查结果进行分析,可以了解多元复合文化背景的青年人对中国当代文学的认识和理解的真实状况,了解他们阅读和接受中国当代文学的特点以及到美国时间长短与接受中国当代文学的变化规律,为研究中国当代文学在美国的传播与接受提供参考。

二、调查问卷设计

本调查对象是美国高校华裔大学生。根据调查对象和调查目的,调查问卷设计包括性别、年龄、出生地、语言背景、来美时间、阅读中国当代文学作品动机、阅读作品频率、阅读作品体裁、阅读作品依据、阅读作品语言选择、对中国当代文学喜欢程度等多项指标,其中一些指标是多项选择。调查表的主要内容如表1。调查方式采用现场问卷调查,发放调查问卷69份,收回有效问卷59份。调查时间为2016年三月份。

(表1) 阅读与接受中国当代文学调查表主要内容

被调查者大部分来自中国,在中国读过小学或中学。他们具有较好的中英文基础,可以读中文原版小说,一些人可以读英文版小说。其中男生23人,女生36人,共59人;来美3~5年男生4人,女生8人,共12人,占20.34%;在美国生活6~10年的被调查者所占比例最大,其中男生13人,女生22人,共35人,占全部被调查者的59.32%;来美11~15年人数为12人,其中男生6人,女性6人,占全部被调查的20.34%。

三、调查结果分析

(一)阅读中国当代文学作品动机分析

为了了解华裔大学生阅读中国当代文学作品的动机,调查设计了五种选择:了解中国文化、了解中国社会、了理解中国人的生活、娱乐、其他。调查结果可以反映和帮助分析被调查者的心理动机、思维理念等个性特点。从调查结果表2可以看出,阅读中国当代文学动机“娱乐”为第一位,占全部被调查者的37.29%;第二位是“了解中国文化”,占全部被调查者的32.20%;第三位是“了解中国社会”,第四位是“了解中国人的生活”,第三位和第四位所占比例比较接近,分别为13.6%和11.86%。从男生和女生分别考察可以看出,男生“娱乐”占第一位,占全部男生的47.83%;女生第一位是“了解中国文化”,占女生被调查人数的33.33%。男女生差距最大的是“娱乐”选项,相差17.27%;差距最小的是“其他”选项,仅差1.21%。

(表2) 被调查者阅读中国当代文学作品的动机

通过调查数据可知,娱乐性是他们欣赏中国当代文学的主要动机。娱乐是人们喜闻乐见的形式,通过娱乐方式所传达的思想理念容易被这些年轻人接受。媒介转换如网络、电影、电视等现代科技媒体给他们更多的机会接触文学,这重新调整了文学在文化生活中的位置,推动文学本体创新构思和更新发展,使中国当代文学作品娱乐生活有更大发展空间。人们能在娱乐中发现、发挥、发展自我,同时也给中国当代文学作品传播增添新的机遇。

男女生选择阅读文学作品的动机,反映出男女生在心理特征、性格特点、价值观、思想理念等方面有差异。男女性别差异本身就是天然的差异,他们在思维中都有维护自身主体意识。男女差异使他们在寻找自身价值的过程中有所选择,因为美国大学生上大学期间几乎都有兼职或全职工作,男生对社会和家庭责任使他们辛苦工作,需要从阅读文学作品娱乐中放松自己。女生则在追求实现自我价值的时候,从文学作品中吸取更多的中国文化知识,为事业、家庭而勤奋工作,从自身角色的演化中得到自我价值的实现。这种对生活的态度使男女生都在努力扮演好自己的角色,所以他们在选择中国文学作品的动机上有所不同。

(二)阅读中国当代文学作品体裁分析

“文学体裁是一种阅读期待或阅读准备,具有预示作用。阅读文学作品之前,读者必须从浩如烟海的文学作品中,按体裁提取他要阅读的文学作品”[1]。文学体裁的选择反映被调查者对文学体裁形式的心理倾向和对中国当代文学作品的期望与心理契合,也反映他们在不同文化环境中不断抉择的“心路历程”。此外阅读不同体裁的作品反映读者对文学体现的知识性、趣味性、表现形式等方面的侧重。通过对不同体裁文学作品的阅读,理解文学作品风格与包含的思想情感,扩大文化超经纬度的感受,超经纬度文化融合满足了华裔在社会生活、语言文化等方面的需求。同时华裔还可以把多元复合文化下对中国当代文学作品的阅读理解作为提高对自己文化认同的内心动力,这种持续的坚持给中国当代文学作品在异域的传播注入了新能量。

此项是为了考察被调查者阅读中国当代文学作品的倾向性而做的调查,调查结果如表2所示。结果表明,被调查者对小说热衷程度最高,达62.32%,其次是戏剧,占11.59%,散文第三,占10.14%,最低的是其他体裁,占8.7%。说明小说是他们最喜欢的文学体裁形式。但男女生选择小说体裁比例相差很大,男生为40.74%,女生为76.19%,相差35.45%,这表明小说体裁更能适应女生心理。女生的心理特点是细腻、柔情和敏感,正是这些特点使女生在阅读小说中有着不同于男生的欣赏角度。女生在阅读鉴赏小说时,注意对小说人物性格的分析、线索和故事情节的把握,以及对环境描写的感悟,以自己的真情对人物的真情。其次是男生喜欢戏剧和散文形式高于女生,男生需要戏剧的形式要素,是通过戏剧的表现形式来把生活内容经过艺术加工呈现出来,所以男生更倾向于阅读鉴赏戏剧文学,理解或理清戏剧矛盾关系,这一点符合他们的思维特点。男女生思维方式的不同主要是男女生理因素、心理因素、社会因素等方面的影响。他们阅读中国当代文学的心理能从他们欣赏作品的体裁反映出来。

(表3) 被调查者阅读中国当代文学作品体裁情况

表3调查结果显示,小说是被调查者最喜欢的一种文学形式,因为小说适应了大多数人的阅读需求,小说以独具的故事情节、叙述手段、旁白、写实与写虚相结合的特点,吸引读者不游离小说语境,而使读者和作者之间处于语境交流状态。更重要的是他们能从小说故事中找到与自身心灵共振的频率。美国心理学家Greenwald和Banaji提出“内隐社会认知”这一概念,“内隐社会认知是指过去经验和已有认知结果积淀下的一种无意识结构”[2]。如果人的思维能够搭建起惯性思维通道,这个过程可能从无意识思考开始,这种无意识通过读者对中国当代小说的认知开始,逐步发现和理解文学作品的内在特点而与心灵相沟通,这个内隐记忆可能以认知储存方式,留下心灵的印迹。华裔青少年来美后,从自身对中国生活感知和认识与在美国多元复合文化下的感受,通过中国文学作品这一条线串联起来,起点可能是无意识的,但读者内心已存在心理祈盼。这种心理祈盼需要从其他方面得到实践或证实,就是从挖掘新认识领域开始。中国当代小说以其艺术手法对作品所要表达的内容从不同角度去展现。读者从文字视觉到语言欣赏,到对文学作品感受,再把作品的内容反映到自己的思考和判断中,这个从直觉到感觉的过程可以折射出心灵的“声音”,达到从视觉——感觉——自觉的理性升华。这一过程是从中国当代文学中找到了某一特定“标本”,对这个“标本”阅读和感性的升华,是读者继续阅读小说的动力。如果说华裔已经熟悉了西方小说作品较多的“推理性”,而东方中国当代小说作品的“叙述性”能使他们不在“思辨性”中徘徊而是不断从中追寻自己的文化。

(三)阅读中国当代文学作品频率分析

该项调查设计有五个选项,分别为经常阅读、有时阅读、偶尔阅读、很少阅读、从不阅读。调查结果如表4。

(表4) 被调查者阅读中国当代文学作品频率情况

此项调查显示,这些被调查者大多数阅读中国当代文学处于低频率状况,这表明对中国当代文学欣赏和接受程度一方面受到不同语言文化影响,另一方面是中国当代文学对这些年轻人的吸引力相对较弱。全部被调查者阅读中国当代文学频率的顺序是:偶尔(33.90%)=很少(33.9%)>有时(15.25%)>从不(10.11%)>经常(6.78%)。这个结果表明被调查者对中国当代文学作品的接受程度值得关注。女生的调查结果是:偶尔(38.89%)>很少(25.00%)>有时(13.89%)>经常(11.11%)=从不(11.11%)。女生对于两端水平“经常”和“从不”最低,表明女生倾向于中间选项。男生的调查结果是:很少(47.83%)>偶尔(26.09%)>有时(17.39%)>从不(8.70%),而缺少“经常”选项。调查结果反映了女生对中国当代文学的接受程度高于男生。

男女生不同的生理条件和心理特点,形成了差异性阅读心理,他们对中国当代文学的审美心理、认知心理等方面有相似,也有差异。具体表现为对中国当代文学中的艺术形象、人物塑造、男女情感、社会现象等有不同理解。这不仅仅是个性差异,张小萍等在《大学生现代文学阅读心理性别差异研究》中指出:“现代文学作品中自然景物描写、男女情感描写、男女性主人公心理描写,男女大学生大多数都表示感兴趣。”[3]中国当代文学也具有这些特点而能被华裔男女学生所接受,不同的是“当今女大学生也喜欢仿效西方文明的一些生活方式”[3]。从异彩纷呈的人性需求中去寻找自己的特点,这种自然情绪的波动会使心理有更高一级的需要,这样的持续周期不断出现,使得女生心理期望值提高,会在心理调节中塑造出属于自己的高雅和道德人性。这种女生的特点,在对中国当代文学中所倡导的一些理念的解读可能与男生产生较大差异。而男生的特长是“思维具有广泛性、创造性,眼界较宽,概括问题能力强”[4]。男生对中国当代文学的关注点有所不同,他们在广泛适应社会方面,比较注重自身经验的积累和生活的实际涵义,也就对中国当代文学中的审美和自主创新意识所表现出来的特质加以联想,这种联想比照自身的事业发展和成功路径作为参照物,可能就是人生价值和理想的节点处,这个节点引导出来的路径联接男人心灵的处所。正是由于这种心理状况的不同,表现出欣赏中国当代文学作品的心态不同。这一点可以在星巴克(Starbucks)咖啡店中喝咖啡的男女看何种文学杂志显露出来,女性喜欢看一些时尚杂志,而男性喜欢看竞技类的杂志,而且在美国咖啡店里这一现象非常普遍。

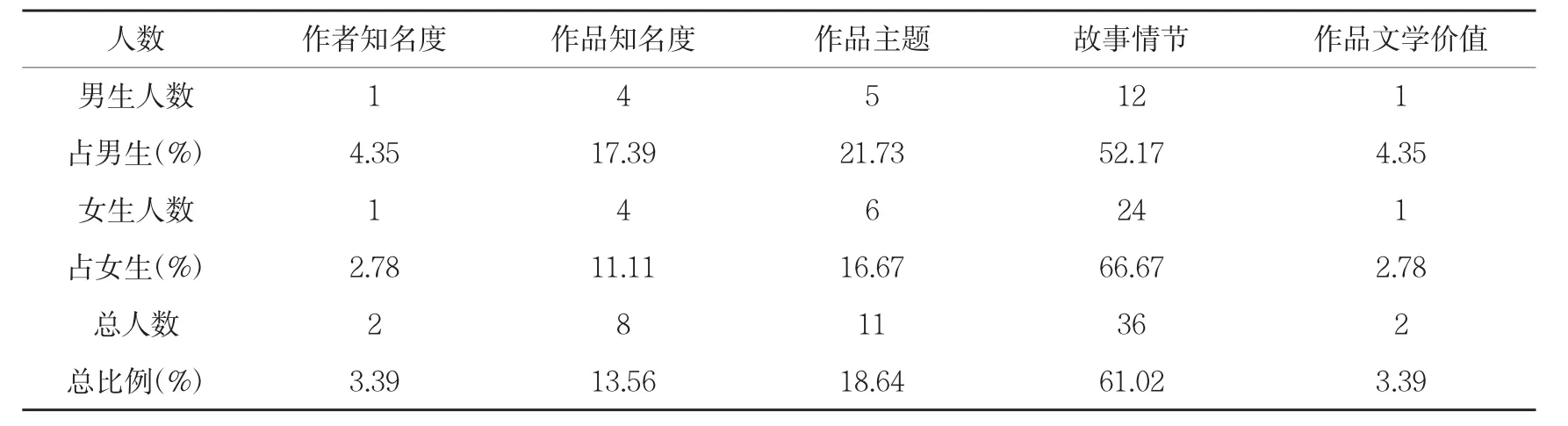

(四)阅读中国当代文学作品依据分析

此项是为了调查华裔学生阅读中国当代文学作品侧重方面。调查结果如表5所示。全部被调查者的阅读选择为:故事情节(61.02%)>作品主题(18.64%)>作品知名度(13.56%)>作者知名度(3.39%)=作品文学价值(3.39%)。男生的选择排序是:故事情节(52.17%)>作品主题(21.73%)>作品知名度(17.39%)>作者知名度(4.35%)=作品的文学价值(4.35%)。女性的选择顺序为:故事情节(66.67%)>作品主题(16.67%)>作者知名度(2.78%)=作品的文学价值(2.78%)。调查结果表明,男女生对中国当代文学作品欣赏主要取决于作品的故事情节和作品主题,其次是作品的知名度,作者知名度和作品的文学价值对于被调查者影响很小。这一调查结果对于传播中国当代文学作品有很重要的参考价值。抓住故事情节和作品主题就抓住了美国华裔青年读者的阅读兴趣。

(表5) 被调查者阅读中国当代文学作品的依据

年轻人在欣赏中国当代文学作品时,会有自己的好恶和心理倾向,也就是在社会自我和独立自我之间游走。自我意识往往体现在群体意识中,自我价值的确认需要从社会关系获得,而小说的故事情节往往把自我意识和社会意识作为较完整的构式,容易吸引人,也容易被理解,所以自我意识与此有较高的契合点。每个人都有不同的阅历和体验,被调查者选择作品的依据就是选择一种风格、一种方式和一种表达。他们对中国当代文学的理解从选择作品过程中已开始了自己的心理完善过程,在自我意识与社会意识思考中,找到“自我”价值所在。从调查结果看,被调查者把选择故事情节作为第一选择,表明被调查者心理倾向是故事所带给自己的娱乐效果和为我所用。说明华裔男女生对中国当代文学作品的接受取决于自己的兴趣和目的,这与前面所做“被调查者阅读中国当代文学作品的动机”结果相一致。

(五)阅读中国当代小说语言选择分析

本项调查是为了考察被调查者用什么语言阅读中国当代文学作品,以进一步了解他们对中国文学和文化的接受。掌握两种语言的被调查者用什么语言阅读和思考中国当代文学是本研究的一个方面。因为掌握两种语言的人的思考语言习惯在某种程度显示了对这种语言文化的接受度,也就是“语言思维”本身就已经是某一“语言文化”接受者了。被调查者用原语言思维还是翻译语言思维成为接受中国当代文学的一个考察指标。调查结果如表6。

(表6) 被调查者阅读中国当代小说的语言选择

此项调查可以看出被调查者在欣赏中国当代文学作品时的语言倾向,也能反映他们对中国当代文学的接受情况。他们大部分有较好的英语水平,可以选择阅读中文版或英文翻译版。调查结果显示,被调查者52.54%选择中文原版,男生和女生选择中文原版比例基本相同,分别为52.17%和52.78%;男生选择英文翻译版的占男生的39.13%,女生选择英文翻译版的占女生的38.89%,比例也基本相同。这一调查结果表明,华裔到美国后阅读文学作品第一选择语言还是汉语。语言的选择反映了思维和认识活动心理痕迹。如果说选择了汉语,所理解内容和思维需要从汉语开始。汉语和英语不仅仅是两种符号,选择不同语言的版本,其意义不仅仅是选择阅读语言,语言所表述的即使是同一件事情,但对于不同语言版本读者来说,也会有不同的解读和理解。因为文化背景支撑下的文学作品在刻画人物方面原版和翻译版有着不同文化特色,而“文学与文化联姻,是当代文学理论的一个特色”[5]。选择一种语言,也就选择了一种文化特色,各种语言文学无不打上文化的烙印。

语言的选择同时还反映了对文学的审视角度。文学作品欣赏是通过语言来描绘和表达的,这种表达是通过中文还是英文却有不同的结果,尽管英文翻译对传播中国当代文学有重要作用,但翻译后的中国当代文学早已是融合了中西方“语言”的作品,就像你在美国纽约,尽管这里有太多的中国食品,但吃到的只是改良后的中国餐,而且饮食文化元素也发生了变化。要挖掘英译中国当代文学所要表达的内容,需要先从适应“美国的中国餐”之后做起。

(六)华裔学生在美年限与中国当代文学接受程度

该项调查是为了了解华裔学生在美国时间长短与中国当代文学接受程度的关系。调查问卷把对中国当代文学接受程度分成五个等级:1.表示不喜欢;2.表示不太喜欢;3.表示中等程度喜欢;4.表示很喜欢;5.表示非常喜欢。1-5个等级的分值为:选1者为1分,选2者为2分,选3者为3分,选4者为4分,选5者为5分。调查等级均值在0-1.4,表示“很弱”;均值在1.5-2.4,表示“较弱”;均值在2.5-3.4,表示“中等”;均值在3.5-4.4,表示“较强”;均值在4.5-5.00,表示“很强”;平均值为3.00。均值越大表示接受程度越强,标准差是表达被调查者接受程度均值的稳定性,标准差越接近1越趋近合理和稳定。调查结果如表7。

(表7) 华裔学生在美年限与中国当代文学接受程度

通过表7可以看出被调查者对中国当代文学接受程度与在美国生活时间长度有关系。变化趋势为“5年以下”均值较高,均值为3.36。“6~10年”期间均值是下降趋势,均值为2.91,低于平均值3.00。到“11~15年”又呈上升趋势,均值为3.04。但上升后与“5年以下”的均值相比,相差为0.32。男生均值变化幅度范围为2.68~3.23,最大均值和最小均值相差0.55。女性均值变化幅度范围为3.13~3.50,最大均值和最小均值相差0.37,表明女生均值变化幅度较小,较稳定。男生最大均值为3.23,女生最大均值为3.50,女生比男生高0.27;男生最小均值为2.68,女生最小均值为3.13,女生比男生高0.45。从图1可以清楚地看出,女生在三个阶段均值都高于男生,表明女生接受中国当代文学程度高于男生。

(图1) 被调查者在美年限与均值关系图

在美国“5年以下”被调查者来美国大概3~5年,他们大概12~16岁来到美国,这期间他们已接近成年人,对中国当代文学的理解日趋成熟。他们在美国时间相对较短,英语尚在加速提高阶段,更喜欢用自己民族语言思考问题,所以在脑子里反映问题往往是用中文思考,英文表达。所关注的中国文学作品与中华文化紧密相连,他们对中国当代文学接触较多,所以这一阶段均值会高于其他年限来美学生。“在现有的语言、文学、文化关系研究中,人们大多数局限在语言单位和语言适用范畴,而将语言在其他文化领域的研究不是交给了其他学科就是任其自身发展”[6]。美国的语言学也丰富了不同于第一语言的文学学科,但他们不将文化的概念局限在一种文化当中,就像从北京到纽约,地理位置变了,但文化的纬度却在影响着他们。他们在不同语言文学中融进不同文化领域的思考,于是他们需要证明自己的能力,中国当代文学的驿站成为他们“充电”的地方。

在美国“6-10年”的学生来美时年龄大概在8~13岁区间,这个时期的少年思想意识和思维还不成熟,所以对中国当代文学了解相对不多,到美国后受美国文化的影响,加之接受语言环境变换,对中国当代文学作品体认不足。他们虽有汉语文化背景,但由于家庭背景、社区环境和社会环境等不同,对中国当代文学作品理解却有差异。社会环境逐步改变了他们的习惯,也影响了对中国当代文学的接受程度,所以他们对中国当代文学接受程度低于到美国“5年以下”的华裔学生。“语言是一种用来交流的符号系统,文学体现了语言的使用。文化是一个庞大的超纬度的范畴”[7]。文化是一艘庞大的船,承载着人的思想、意识、观念、理想和信仰。记忆中有各种文化冲撞,自我调整和适应,维系与当地人的交往,就是思维方式正处在跨文化路上。但身体和思维经常不在同一个时间点,思维方式变化总是滞后身体一个时间段,这就是他们的现状。

到美国“11-15年”的华裔学生,随着思想的成熟,他们对传统的中国当代文学有了较深的向往和渴求。加之到美国多年,学习和生活体验使他们需要有“独立自我”,这个“独立自我”是与其他民族明显不同的参照物。这个时期思想较成熟,认识到要实现自我,离不开原始“自我”的塑造,展示自我离不开“自我”的舞台,发挥自我离不开“自我”个性思维。这些都需要一个渠道和平台去构建,最好的方法是从中国当代文学传统、思想、理念、人生价值中去完善自我,成为一个与众不同的自我,成为社会生活中的主角。经过多年在美国的生活和沉淀,对自身的文化有了更高的追求和认同,中国当代文学作品恰能满足他们此时的精神文化需求。他们想从中国当代文学作品中寻找自己所要具备的“个性”,在“个性”的优势中追寻自己的文化,对欣赏中国当代文学有了更高的需求,所以此时对中国当代文学作品接受程度较前一时期有了提高。

美国华裔学生对中国当代文学的理解和接受也要经过语言和文化融合。多年在美国生活,受西方文化影响,审视中国文学作品的角度发生了变化,更加理解中国当代文学作品从“过去那种地方的和民族自给自足和封闭自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”[8]的过程,由此可能产生对中国当代文学视角的新突破。而文化交流的特点就是从“地域性”到“融合性”。这种对中国当代文学的重新审视心态,显示了中国当代文学作品的特异性和不可取代性,使生活在美国的华裔年轻人在世界文学长廊中,成为欣赏中国当代文学作品的生力军。这个时期的华裔对于中国文化身份的认同,表现在阅读中国当代文学从开始的到美国艰难环境中一种顽强生存意志的体现,到找到一种摆脱生疏和陌生感的方法,到后来成为在异国社会文化环境中的“心灵家园”。

通过以上分析,华裔学生来美国时间与对中国当代文学的接受程度的关系如图2所示:

(图2) 华裔到美国时间长短与对中国当代文学接受程度的关系

对中国当代文学的民族情感固然能调动美国华裔的情趣,这种功能的长久发挥还得靠理性思维。如果把对中国当代文学的理解和接受置于心灵生态来思考,可能变成理性思维。在审视中国当代文学时,这种思维可以打开求真的理性之闸,冲断附庸思维之桥,找到独立自我之路。内心充满深沉的力量,通过欣赏中国当代文学作品,展现视域和思维的宽阔性,把作者的灵魂和自我的灵魂有机结合作为一种新形式下的理性思维。这种思维与中国当代文学情感并不冲突。正像美国批评家乔纳森·卡勒所言:“文学性的定义之所以重要,不在于作为鉴定是否属于文学的标准,而是作为理论导向与方法论的工具,……探讨文学性,并非是想找出文学性这个客体,而是要借助探讨的过程,使文学更好地成长,而生命也将在文学烛照下焕发出灵魂之美。”[9]

四、结语

华裔学生到美国后由于年龄和心理都在不断成长,在美国多元复合文化背景下对中国当代文学理解和接受有不同时期的变化。文化场变化对这些年轻人接受中国当代文学影响程度不是直线型上升或下降,而是由强到较弱再到较强的变化趋势。他们对中国当代文学接受的变化与多元复合文化、年龄和在美时间长短有关,也与性别有紧密联系。美国华裔大学生欣赏中国当代文学是他们在美国生活而对中国当代文学产生的认识,这种认识的复杂性是在不同文化背景下随着时间变换而产生的不同于本国大学生的认识,是对中国当代文学作品的异国感受,是他们通过美国的生活体验与中国当代文学作品艺术效果相比较和理解的结果,但最终还是离不开对艺术形象的追逐和对自身文化的认同,通过对艺术形象的探求使这些在美国生活的华裔年轻人随着年龄的增长、经验的积累和判断力的不断提高而日益成熟。他们通过阅读中国当代文学作品而对自身的经历进行重温并进而自我思索,这种重温和思索的过程是感觉对象对自己的肯定,是自己主观感受的一种丰富,是自我感觉的一种升华。对于中国当代文学传播和接受,需要从到达美国后不同阶段的男女生接受特点加以诱发和引导。在美国接受中国当代文学最大的不同是对中国当代文学所观察的角度和判断。阅读和接受中国当代文学由很多理解支点而成,多个支点形成稳固的平台,在这个平台上能展现中国当代文学的多姿多彩,构成中国当代文学的立体图景,满足美国华裔读者对中国当代文学作品的欣赏品味。

美国华裔学生对中国当代文学的接受经过语言和文化融合过程。在美国生活多年后,受西方文化影响,审视中国文学的角度发生了变化。这种对中国当代文学重新审视的心态,显示了中国当代文学的特异性和不可取代性,使生活在美国的华裔年轻人成为阅读与接受中国当代文学的生力军。美国华裔对于中国文化身份的认同,表现在阅读中国当代文学从开始的到美国艰难环境中一种顽强生存意志的体现,到找到一种摆脱陌生和孤独感的方法,再到后来成为异国社会文化环境中的“心灵家园”。把对中国当代文学的理解和接受置于心灵生态来思考,可能变成理性思维。对中国当代文学的民族情感调动美国华裔的情趣,这种功能的长久发挥依靠理性思维。由于受到美国文化影响,他们对中国当代文学的理解,不仅根植于东方文化,同时渗透着西方文化的因子,他们接受中国当代文学时所面临的是复合文化,具有“互文性”效应,是文化融合的产物。中国当代文学在美国的传播对华裔年轻人来说是中国文化的连续性在心里沉淀与追寻自己文化的初衷达到了“共振”,这样就刺激这些年轻人对中国当代文学阅读与接受的兴趣。美国华裔读者从中国当代文学中,尝到“互文性”优势,拉近了他们的心灵与中国当代文学的距离。他们的双语言与文化背景成为中国当代文学传播与接受的力量,加快了中国当代文学在美国的传播速度。由于文学素质复合性文化的特点,这些读者鉴赏文学作品有了更高的品味和心理趋向。同一个文本在不同文化环境中有不同的结果,读者在不同文化背景下对文本的欣赏,具有对文本的不同理解。尽管他们阅读的作品内容与中国国内相同,但由于文化环境不同,在他们的思维中已经融合了西方文化理念。这些读者的演绎已不再局限于原有作品本身,而是紧紧依从于他们自身丰富的心灵深处。

[1]张全廷.文学体裁的多重意蕴[J].山东社会科学,2007,(8).

[2]胡万年.无意识概念的演变及反思:从思辨到实证[J].广西社会科学,2009,(12).

[3]张小萍,郑昕芾,单瑶.大学生现代文学阅读心理性别差异研究[J].江西教育科研,2006,(12).

[4]郑亚绒.浅析心理性别差异在教育教学中的应用[J].教学与管理,2012,(3).

[5]卢衍鹏.文学与文化联姻:文化研究及其权力流转[J].学术论坛,2010,(4).

[6]吴敏.语言、文学、文化的互为载体关系[M].大家,2009,(10).

[7]Ron Scollon,Suzanne Wong Scollon.Intercultural Communication:A Discourse Approach[M].Cambridge:Blackwell Publishers,1995.

[8]黄良.文学与文化的新视角研究——“区域文化与文学研究讨论会”述要[J].重庆师院学报:哲学社会科学版,2002,(3).

[9]杨琳莉.“文学性”问题探讨[J].哈尔滨职业技术学院学报,2011,(3).

[责任编辑:熊显长]

I206.7

A

1001-4799(2017)04-0111-08

2016-10-31

李清柳(1958-),男,河北肃宁人,南京大学中国新文学研究中心2013级博士研究生,纽约城市大学约克学院教授,主要从事中国现当代文学研究;刘国芝(1960-),女,北京人,纽约城市大学柏鲁克学院讲师,浙江大学人文学院2015级博士研究生,主要从事汉语语言学与应用语言学研究。