汉阳铁厂早期(1890—1896)的企业制度特征

2017-07-18张忠民

张忠民

(上海社会科学院经济研究所,上海200020)

汉阳铁厂早期(1890—1896)的企业制度特征

张忠民

(上海社会科学院经济研究所,上海200020)

汉阳铁厂是在清廷特许下,由地方大宪张之洞主持创办、经营。创办早期(1890-1896)的汉阳铁厂在资本上缺乏持续的财政拨款,“股权”与“债权”不分,资本不确。在企业治理和管理上,地方大宪具有绝对控制权,此外聘用洋员形成的技术管理体系与本土衙门式的治理结构、工头制管理相并立。在财务核算和分配制度上,连晚清官办企业惯行的“奏销”也未能真正实行。汉阳铁厂的早期企业制度特征说明,在近代中国早期,建立近代企业制度远比建立一个技术和设备意义上的近代企业更艰难。

汉阳铁厂;制度特征;张之洞;近代企业

汉阳铁厂(湖北铁政局)以及汉冶萍公司多年来一直是海内外学术界关注的重要研究领域,资料文献辑录以及研究著述丰硕①参见李江:《百年汉冶萍公司研究述评》,《中国社会经济史研究》2007年第4期;代鲁:《汉冶萍公司史研究》,武汉大学出版社2013年版;张后铨:《汉冶萍公司史》,社会科学文献出版社2014年版;袁为鹏:《集聚与扩散——中国近代工业布局》,上海财经大学出版社2007年版等。。汉阳铁厂的创办是之后汉冶萍煤铁厂矿股份有限公司的缘起,从1889年筹议到1890年正式选定厂址,1893年工厂建造基本竣工,1894年开炉投产,直到1896年盛宣怀招商承办,1890年至1896年的官办时期可谓是汉阳铁厂的创办早期。在前人研究的基础上,探究汉阳铁厂该时期的企业制度特征,包括特许制下的资本以及产权制度特征,企业治理以及基本管理制度特征,奏销与绩效的核算分配制度特征,不仅有助于汉冶萍公司早期企业制度变迁的研究,对近代中国早期企业制度的生成与演变也具有重要的学术意义。

一、特许制下的资本及产权制度特征

近代中国工厂企业的设立,大致上经历了特许制及准则制两个发展阶段。从19世纪60年代到1904年近代中国第一部《商律》、《公司律》颁行之前,工厂企业的设立都是由地方大宪奏请,在得到清廷许可后设立。汉阳铁厂即是由时已调补湖广总督的张之洞,在奏请清廷并得到准许之后开设。张之洞的《筹设炼铁厂折》反映了这一点:“奏为粤省筹购机器,创设炼铁厂,以济民食,而设利权,恭折奏陈,仰祈圣鉴事。”(《张之洞奏筹设炼铁厂折》1889年9月20日)[1]65另张之洞在其他奏议中也说道:“仰恳天恩,俯念铁厂为中国创举,奉旨饬办要务。”(《张之洞奏铁厂著有成效请奖出力各员折》1894年8月24日)[1]112

与同时代的其他一些官办企业不完全一样,张之洞开办汉阳铁厂是在还没有落实开办钢铁厂所需的煤、铁矿,以及建设资金的具体来源之前;甚至可以说在还没有真正明确开办如此规模的钢铁工厂究竟要做什么、怎么做的情况下。张之洞在1889年9月20日正式上奏清廷在粤筹设铁厂之前,就已经先行开始向西方国家订购机器设备,反复致电驻外使臣询问设备价格、催订机器。虽然不能由此认为张之洞在订购机器设备之前没有考虑钢铁厂开办所需的煤、铁以及建设资金,但至少在当时还没有真正落实。设备订购早于煤、铁矿勘探以及筹措建厂资金的事实,决定了铁厂兴办是箭在弦上,不得不发。张之洞先购机、后探矿、再筹款的建厂路线,造成铁厂非建不可之态势,并且最终实现了建厂,这过人的魄力在当时地方大员中鲜有能比肩者。至于工厂建于何处,怎么建,如何生产,在机器设备已经订购的情况下,只能是走一步看一步,根据实情不断改变。这给工厂的建设和运营带来许多意想不到又难以解决的问题,除了技术上的煤铁矿原料,特别是煤矿勘探与开采的困难外,经营上的资金筹集以及由此导致的资本与资产问题便是重中之重。

没有持续的年度财政拨款,是汉阳铁厂早期产权制度中最重要特征之一。早在广东筹设铁厂之初,对于开厂经费的来源,张之洞打的是挪用地方财政收入的主意,即在“闱姓商人预缴饷款一百四十万元一项内支用”(《张之洞致李瀚章电》1890年1月18日)[1]81。以后粤机移鄂,挪用自然无法延续,但早期预支的13万余两购机定金还是由粤省归还。之后的建厂筹款,张之洞原本打算向朝廷索要,“以后续付价值及造厂各经费,拟请钧署(引者按:海军衙门)于部筹铁路经费项下拨付”(《张之洞致海军衙门电》1890年1月20日)[1]81。经过一番努力,海军衙门以及户部虽然答应在铁路专项经费200万银两项下拨付,但最终也只是“先将今年二百万归鄂经理矿炉等事,来年改归东路”(《海军衙门致张之洞电》1890年2月21日)[1]82,“倘再请续筹,臣部实无从应付”(《户部奏议复续拨湖北省炼铁经费折》1891年7月13日)[1]89。此时的张之洞虽然深知铁厂建设“事端甚繁,所费甚钜,二百万断不敷用”,但鉴于“部款难筹”、“时局多艰”,也只能另想办法竭力筹划不足之款(《张之洞致海军衙门电》1890年4月28日)[1]83。

一方面是铁厂建设必须源源不断的款项投入,另一方面却是200万两财政拨款分年、分期的拨付以及张之洞不断的催追、自行划抵。这种状况迫使张之洞不得不先行四处挪借,以维持铁厂的建设进程。不仅是筹款艰难,实际上对于开办汉阳铁厂这样一个大型钢铁联合企业究竟需要多少投资,张之洞心中其实并无确数。1890年5月10日,张之洞在致海军衙门的电文中称:“开办炼铁事宜……已需银九十余万两”(《张之洞致海军衙门电》1890年5月10日)[1]84。七个月后,张之洞又说“总核用款,除粤省订购炼铁机器定银十三万一千两不计外,所有设厂、安机、采铁、开煤等费,共需银二百四十六万八千余两”,并且还留有余地,为追加费用预先留下铺垫,声称“事皆创办,约略估计,疏漏尚恐不免。此外续添料件,续增用费,或尚有溢于原估之外者”(《张之洞咨呈约估筹办煤铁用款折》1890年12月20日)[1]85。1892年3月,张之洞在上呈的奏折中又说:“共需续增款项三十二万四千六百两,合之原估二百四十六万八千余两,共需银二百七十九万二千余两”,“除部拨二百万两外,尚不敷银七十九万二千余两”。而拟定的解决的办法则是“就本省设法腾挪借拨,以济要工”(《张之洞奏铁厂添购机炉请拨借经费折》1892年3月25日)[1]91。在获户部允准后,张之洞“于厘金、盐厘项下共动拨银十万两,及盐粮各库借拨银二十万两”(《户部奏议复炼铁厂添购机炉折》1892年6月11日)[1]92,不足之数计划“均在奏定枪炮厂常年经费项下,移缓就急,匀拨应用”(《张之洞奏铁厂添购机炉请拨借经费折》1892年3月25日)[1]92。预算一再变动,投入再三追加,经费东挪西凑,这就是汉阳铁厂早期建设的现实。

然而,以上还只是汉阳铁厂以及附属煤铁各矿等等的建设费用,在铁厂即将建成投产之时,张之洞还得为铁厂开工投产后“每年约需银一百万两”的经费犯愁。张之洞心里明白,“若无开办巨款,惟有厂成以后,奏请停工”。其最初打算是请求李鸿章同意,在“铁路经费内,由部预支轨本五十万”(《张之洞致李鸿章函》1892年12月3日)[1]92。但李鸿章回复“于额款内分拨解鄂,断断无此力量”(《李鸿章致张之洞函》1892年12月22日)[1]96。接着,张之洞又奏请“将湖北、湖南两省每年应解北洋铁路经费各五万两,两省共十万两,截留划拨充用,作为预支轨价”,并“由湖北粮道无碍京饷之杂款内借拨十万两”(《张之洞奏预筹铁厂开炼成本折》1893年4月11日)[1]98。在预支轨价十万两被拒绝后,再次奏请从湖北粮道、盐道借拨银十万两(《张之洞奏铁厂成本不敷折》1893年6月27日)[1]100。1898年5月3日,张之洞在一份奏折中称:“总计该厂开办以来,所有经费,除部拨二百万两、奏请拨用数十万两外,其余三百余万两皆是外间多方凑借,焦思罗掘而来,备历艰苦”(《张之洞奏查明炼铁建厂各项用款折》1898年5月3日)[1]138。

汉阳铁厂的建设究竟花费了多少投资?铁厂在开工生产后,运营资金的收支状况又究竟如何?按照张之洞的说法是5687614两(《张之洞奏查明炼铁建厂各项用款折》1898年5月3日)[1]138①而据后人统计,除了户部200万两财政拨款外,四处挪借的经费有湖北枪炮局借款、湖北织布局借款、湖北省借款及拨款、江南盐商捐款、华洋厂商票号借款、海军衙门拨款,以及历年积欠华洋厂商票号款项和铁厂销售收入款,总计5829629两。(参见孙毓堂编:《中国近代工业史资料》第一辑(下册),科学出版社1957年版,第885-887页。)代鲁先生认为,铁厂官办期间总计开支560余万两或者580余万两中,铁厂自建成后至招商前常年经费160余万两,建设经费不过300余万两。(参见代鲁:《汉冶萍公司史研究》,武汉大学出版社2013年版,第190页。)。全汉升对早期汉阳铁厂资金投入研究最为详尽。根据他的研究,汉阳铁厂从开工到投产,共用去款项约6097865两。在这超过600万两的用款中,除去户部的200万两拨款外,其余或借、或截留、或挪用。其中借款约占总金额的50%,居第一位;户部拨款占33%,居第二位;其余款项合并占16%左右,居最末[2]38。在当时人的认识以及历史文献中,工厂建设时期所有投入的经费,往往被统称为“官本”,所谓“所有营建厂工官本三百余万”(《张之洞奏铁厂拟开两炉请饬广东借拨经费折》1894年10月30日)[1]120。但何谓“官本”?“官本”指的是企业的资本还是企业的资产?值得进一步探究。

分析上述近600万元的用款,它们实际上可以分成三类:一是国家财政拨款的投入,最明显的就是200万两的“部款”,它们形成的是对企业的“股权”,是企业真正的“产权”。二是各种名目的借款,它们形成的是企业的“债权”,无论是何种债权所有人,它们实际上都并不拥有对企业的“产权”。三是企业的收入,如铁厂的销售收入,这是企业本身的营业性收入,既不是股权,也不是债权,从性质上而言,根本就不应该与前述经费并列。此外还有来自“商捐”的款项,严格意义上说是属于企业的“非营业收入”,所形成的既不是“股权”,也不是“债权”。

由此可见,在早期汉阳铁厂的资本与资产问题上,反映出来的最大的产权制度特征就是资本性质的“股权”与企业负债性质的“债权”不加区分。早期汉阳铁厂在建设、运营过程中近600万两的用款,既不能简单地界定为企业的资本,也不能简单地界定为企业的资产。其之所以并不能完全界定为工厂的资本,是因为近600万两的投入中,相当部分并不是资本性质的企业“股权”,而是企业对外借支而形成的负债“债权”;其之所以不能简单地全部界定为企业的资产,是因为工厂开工投产之后的常年经费支出中,属于工厂生产的成本开支无论怎么说都无法包括在铁厂的资本或者是资产中。开办和运营过程中的华洋员工薪资、办公经费等等,这些资金一经开支都已经离企业而去,根本就无法固化成为工厂的资产。如果它们是从借款来源中开支的,从理论上讲企业日后还是要偿还的。但问题在于,汉阳铁厂在建设时期的各种挪用、借支款项,几乎全部来自各级衙门或官办机构的经费,这就为汉阳铁厂在举债当时,以及欠债之后的名义上的“拖欠”,实质上的“借而不还”提供了条件。这些以挪借名义形成的企业“债权”,随着办事官员的变动,机构的更替,时间的推移等等,一定会成为名存实亡“债权”,最后或者会以“债权”转“股权”的办法解决,或者干脆就是不了了之。换言之,工厂用款近600万两,并不意味着这一工厂就值600万两。故而叶景葵认为,汉阳铁厂“综计官办时代用去五百六十余万两,除厂地、机炉可作成本二百余万两外,其余皆系浮费之款”[3]470。意思就是这560余万两的投入中,最终真正能形成工厂资本的大致上就是这200余万两的固定资产。

汉阳铁厂早期的资本不确,也为之后的官督商办、商办时期的股权整理留下了后患。当1896年铁厂改为官督商办时,盛宣怀在《招集湖北铁厂股东公告》中,一方面说:“所有大冶铁山、铁路,大冶、江夏煤□,汉阳铁厂生铁炉、熟铁炉、贝色麻、西门士、马丁炼钢炉以及铁货厂、钢轨厂、制造机器六厂,皆系官本所置,全行付交商局接收。……一俟官本提清,全局矿山、炉座、机器、铁路俱为商人产业。”(《盛宣怀:招集湖北铁厂股东公告》1896年6月11日)[1]131但另外一方面,所谓的“官本”究竟数额为多少,却只字未提。而按照张之洞《招商承办议定章程折》中所言,“铁厂历年各项用款,共约计银五百数十万两”(《张之洞奏铁厂招商承办议定章程折》1896年6月26日)[1]133,明显是把所有的经费投入都列为了“官本”。之后直到1915年,据当时的《时报》所称,“闻当时文襄用款不免浮滥,移交盛氏极为含糊,所有文卷册籍,多存局未尽交出”。“厂矿由张文襄开创,其用有前清户工二部及湖北官款600余万,现拟估其所值若干,除去官本外债,余款交盛摊还股东,并不问其实有股金多少”[4]481。然而,在1912年对汉冶萍股本及负债的调查报告中,汉阳铁厂“自开铁厂起,之归商办止,共用官本银五百数十万两”,却又全部被列为“股本”[3]497,这实在是很值得我们认真思量和进一步探究的。

二、企业治理及基本管理制度特征

汉阳铁厂自1891年1月正式动工兴建,到1893年11月建成时,“全厂地面,东西三里余,南北大半里”,共填土9万余方。全厂有“炼生铁、炼熟铁、炼贝色麻钢、炼西门士钢、造钢轨、造铁货六大厂,机器、铸铁、打铁、造鱼片钩钉四小厂,以及烟通、火巷、运矿铁桥、铁路各工,江边石码头、起矿机器房”等配套施设(《张之洞奏炼铁全厂告成折》1893年11月29日)[1]109。这么复杂的钢铁联合企业的建设、生产、经营需要有相应的企业治理结构以及管理制度。在当时中国的历史条件下,对于那么复杂的现代化钢铁联合企业,以张之洞为首的企业决策者,尚不可能建立起相应的近代企业治理结构,以及工程师制和经理制的管理体制。所实行的只能是在地方大宪对企业的绝对控制下,与技术引进并存的“洋员”聘用制度,以及衙门式治理结构下的“工头制”管理。

(一)地方大宪对企业的绝对控制权

从产权制度上看,早期的汉阳铁厂无疑为官办的国有企业。其全部产权归清廷的国家所有。但是这一产权的实际控制人或者说产权代表则是以张之洞为代表的地方大宪。

早期汉阳铁厂企业治理中的地方大宪对于企业的绝对控制权与前述企业的产权制度特征有密切的关联。特许制下的工厂开办,呈请、主持开办并取得朝廷特许的是地方大宪,企业开办及运营期间,几乎所有的资金投入都来自地方大宪控制下的各级官府的财政资金投入或挪借等等。这些官方资金的“代表人”,自然就是以总督为代表的地方大宪,企业建设与经营的最终控制权自然要由地方大宪所掌控。早期的汉阳铁厂,大权独揽的张之洞是企业的最终决策者,对企业拥有绝对的控制权,其具体表现如工厂的选址、经费的使用,管理人员的遴选等等,都完全取决于他个人的意志和决定。

在铁厂炼铁炉的确定上,据文案钟天纬所言,1890年当张之洞筹得户部拨款后,“截留京饷百万,香帅兴高采烈。本拟每日炼铁百吨,忽又改为二百吨。所定熔炉、机器皆须重换,蔡观察力争不听”(《钟天纬致盛宣怀函》1890年7月8日到)[5]15。而在铁厂的选址上,即使是在铁厂面临正式开工兴建之时,作为张之洞遴选的铁厂总办蔡锡勇仍然以为汉阳铁厂现有选址不妥,但张之洞对此予以严厉驳斥,坚持认为“铁厂除汉阳外必无善地”,严令其“不必迟疑延误”[6]45。可见,张之洞对于铁厂拥有不可置疑的绝对决策权。

其他诸如铁厂的人员遴选、资金调拨等等,也完全取决于张之洞的决定。在人员的遴选上,“盖香帅用人不过亲信数人”(《钟天纬致盛宣怀函》1890年7月8日到)[5]16。在铁厂管理机构的设置上,张之洞将铁厂置于自己的完全控制之下,对铁厂的大小事务事必躬亲。根据钟天纬的记载,“最奇者,名为蔡毅若观察为总办,而实则香帅自为总办,委员、司事无一人不由宪派,用款至百串即须请示而行,蔡毅宪仍不过充洋务幕府之职”(《钟天纬致盛宣怀函》1891年8月5日)[5]28。张之洞凡事“躬亲细务,忽而细心,锱铢必较;忽而大度,浪掷万金;忽而急如星火,立刻责成;忽而置若罔闻,延搁数月。一切用人用款皆躬操其权,总办不能专主,委员更无丝毫之权。用款至百缗以上,即须请示而行”(《钟天纬致盛宣怀函》1890年11月23日)[5]21。

张之洞在铁厂开办过程中,与同为地方大宪的实力派李鸿章及其幕僚盛宣怀等人有着为铁厂控制权明争暗斗的各种矛盾[8],但铁厂最后落地汉阳明确宣示了在地方大宪层面,张之洞获得了对铁厂的最终控制权。即使是在1894年11月张之洞调署两江总督后,汉阳铁厂的实际控制权仍旧掌握在他手中。光绪二十年十月二十七日上谕称:“湖北炼铁、织布各局,均经张之洞办有头绪,现虽调署两江总督,所有各局应办事宜,仍着该督一手经理,督饬前派各员认真妥办”(《张之洞致谭继洵电》1894年12月4日)[1]112。名为国有企业,但在企业治理中,实际控制权操系于创办者的地方大宪,这是近代中国早期官办企业治理结构的根本特征之一。

(二)技术引进下的洋员聘用制度

在毫无近代自然科学技术、近代教育以及近代工业化基础可言的近代中国早期,要创办汉阳铁厂这样的近代化钢铁联合企业,技术、设备必然走的是引进路线,而与之相适应的企业治理和管理的首要条件之一也必然就是洋员聘用制度。此如张之洞自己所言,“大举制铁炼钢,事属创办,中国工匠未经习练,一有差池,贻误匪小,故必多募洋匠,藉资引导”(《张之洞咨呈约估筹办煤铁用款折》1890年12月20日)[1]87。

早期汉阳铁厂的洋员聘用大体上包括洋工程师及洋工匠两大类。前者的主要负责人即为“洋总管”,也就是总工程师;后者相当部分为“匠首”、“匠头”的工头。

建设初期的汉阳铁厂,洋员的聘用主要还是集中在煤铁矿的勘探上。1890年7月间,湖北铁政局“协助总督的是蔡道台(锡勇),手下有外国工程师五人,化学师一人,工头一人。最近又加上了总矿师白乃富”[8]773。其中英人约翰生为工厂总设计师,英人贺柏生为总监工(总工程师)。如果此述属实,那么当时的企业治理结构应该是洋员受总办节制,总办受总督节制。除了炼钢铁设备等等所需的洋员外,还有包括厂房土建所需机制砖瓦的洋工匠。1891年3月的《北华捷报》报道:“哈里森君是制砖的匠首;他带来了一全套制砖的机器,每日能制砖三四万块。”[8]782

当工厂进入设备安装以及投产时期,聘用的洋员中除了工程师之外,更多的还是洋总工头以及洋工头。据薛福成日记记载,铁厂“所雇熔炼钢铁总匠首一名,曰亨纳利贺伯生……合同以三年为期,每年薪水英金一千五百镑。据贺伯生称,应雇匠目六名:炼生铁厂二名,炼贝色麻钢、西门士马丁钢厂二名,炼熟铁及轧板拉条厂二名。每二名中正副各一,每年工资正者六百镑,副者四百镑;均已三年为期”[8]780。按照当时的汇率,大致上洋总工头的月薪在500两上下,工头在200两左右。

随着工厂的投产,洋员聘用的数量不断增加。1894年,铁厂建成开工之后,据张之洞称,“鄂省开炼大炉,自不得不多用洋匠,加意慎重。除原有洋教习、矿师、工师各匠不计外,续募各厂洋匠,择其必不可少者招募二十八人”(《张之洞奏铁厂著有成效请奖出力各员折》1894年8月24日)[1]111。1895年初,汉阳铁厂“有炼生熟铁工师,及炼钢之工头、工匠、化学、医生等三十余人”(《张之洞致许景澄电》1895年1月11日)[1]112。到1895年10月间,洋员总数更是增加到了41名之多,每月的薪资达到1.2万余两。人均月薪约为292两,洋匠薪资开销约占铁厂月运营经费的17%(《张之洞请将铁厂煤矿招商承办片》1895年10月16日)[1]123。

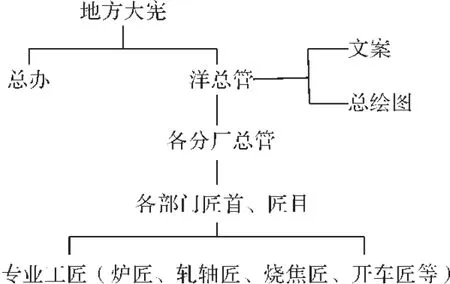

数量众多的洋员岗位,其设置大体上可以分成四个层次(见图1):首先是洋总管,内分两类。一类是整个铁政局的总管,是所有洋员中的最高层;其次是各个工厂如熟铁厂、炼钢厂的分厂总管。前者的月薪可达银千两以上,后者也可达银500两左右。其次是直接隶属于洋总管的文案、总绘图等,职责是负责工厂技术方面的文书处理和图纸工作,其薪水大体上在分厂总管与匠首之间。再次是匠头,也称匠首,一般都由经验丰富且操作能力强的洋工匠出任,是某一部门生产操作的技术负责人和实施者,其月薪通常在银100-200两之间。最后是各工序、工段、操作岗位上的专业工匠,如炼铁厂的炉匠,轧钢厂的轧轴匠,炼焦厂的烧焦匠等等,通常都是关键岗位、关键设备的主要操作工,其薪资视工作重要性及技能不同而别,通常情况下月薪在100两左右。此外还有等同于匠首、工匠的化学房的化学师、化学帮手,以及医生等辅助职位。1896年5月,当铁厂议改招商承办时,洋总管德培设定的“全厂洋工师及洋匠”总数是36名(《德培致盛宣怀函》1896年6月1日)[5]75。

(图1) 汉阳铁厂洋员职位设置示意图

如图所示,聘用洋员中,职位最高的是“洋总管”。洋总管名为总管,但实际上只是负责工厂技术工作的“总工程师”,其职责或者说职权范围并不包括工厂的日常管理事务。在工厂的治理结构中,只是技术、设备方面的总负责人。正因为如此,代鲁先生认为,早期的汉阳铁厂“只知聘用外国工程技术方面的人员,而不知同时须延请经营管理方面的人员……可看出张之洞当年聘用外人方面只重工程技术忽视经营管理”[9]178。事实上,在张之洞等地方大宪看来,创办工厂企业缺的是技术设备,至于企业制度、企业管理,完全可以而且也必须采用中国传统的衙门治理方式来进行。

张之洞对洋总管职责的界定很清楚,这就是“所谓总管者,乃总管开矿、炼铁工作事宜,华洋工匠悉听指挥。至于进退工匠,管理厂务,仍当以专办委员为主,方合官厂体裁”(《张之洞致许景澄电》1895年10月31日)[1]118。正因为洋员制度设立要解决的只是工厂建设、生产中的技术问题,即使是最高职位的洋总管也不拥有对企业总办之下的管理体制的辖制权,故而白乃富之后接任铁厂洋总管的德培上任就发生“因合同系总管名目,自谓只归总局节制外,厂委员概置不理,一切厂务,不与驻厂委员相商,独断独行,稍不如意,即以停工挟制”的现象(《张之洞致许景澄电》1895年10月31日)[1]118。郑官应认为,洋总管德培与铁厂总办等高层在工厂的经营管理上矛盾不小的原因之一是总办等人“日削其权,更滋不悦”,以致“德培与督办情如水火”(郑官应:《厂事各条详答》1896年9月15日)[5]209。

洋员聘用是早期汉阳铁厂在企业治理结构上的基本特征之一。为此,企业的费用负担也很大,最主要的是支付高额薪水。还在铁厂建设的最初两年中,铁厂就为9名外国矿师、工师、匠首支付了白银7.2万两的薪水杂费。而同时期铁厂所有的中国委员、翻译、司事、书吏、匠役的所有薪伙仅为银4万两(《张之洞咨呈约估筹办煤铁用款折》1890年12月20日)[1]87。

洋员聘用多为推荐制,并与工厂订有聘用合同,但是由于契约的不完全性,洋员的工作绩效很大程度上取决于其自身的努力,比较显著的例子是总监工德培与洋匠吕柏。根据汉阳铁厂与洋总监工德培所定合同,“德培遵守与湖广总督所订合同总监工程,但不能越其职分”(《德培办事条规》1896年6月18日)[5]80。合同只能对其总监工程的职责以及相应的工作范围进行形式上的界定,但具体工作数量、质量、效益等均无法在契约中一一约定。以至“洋监工德培,必隔数日方到厂一次,于厂务绝不讲求……厂中一举一动,非请示不敢行。该监工既不轻到厂,则必事事函商”(汪应度:《收发所及厂事条陈》1896年7月)[5]121。厂中炼钢铁的耐火砖,六个月应更换100次,但德培开单竟写1000次,经核算后询问,多写了一个零(《郑官应致盛宣怀函》1896年7月23日)[5]136。而“洋匠责任,以吕柏为最重,办公亦以吕柏为最勤。平时终日在工……此等洋匠,不可多得”(汪应度:《收发所及厂事条陈》1896年7月)[5]121。吕柏与德培有矛盾,由此推荐卜聂出任总管,并表示如果不再在德培下做事,“亦可留一、二年。……督办待我厚甚,愿在此出力。我意愿将一班工匠,全行教成,使我去后,他年可不再用洋人,此我血心话”(袁遂:《密陈五事》1896年11月21日)[5]266。洋员中不甚称职的情况如有人所称,“官办之时,洋人多至四十余人,月费一万余金,求其能办工程者,惟卢柏、司毛、威德及各厂匠目数人而已,余皆月费廪禄,一无所能”(《徐庆沅说帖》1896年10月)[5]245。

但不管怎么说,在当时的历史条件下,汉阳铁厂的建设和运营,离开了洋员的技术支撑就无法正常进行,这就是早期汉阳铁厂的现实。中国近代的钢铁工业、中国近代的工业化就是在这样的背景和环境下艰难起步的。

(三)衙门式治理与工头制管理

对于张之洞以及汉阳铁厂来说,聘用洋员只是为了解决铁厂建设中的技术和设备问题,至于工厂建设以及投产之后的工厂管理,则是在张之洞的直接掌控下,通过衙门化的企业治理以及工头制管理来实施的。由此,在汉阳铁厂早期的企业治理中存在技术、管理相对分离的二元化结构。出现这种二元化结构的重要原因就是如前所述铁厂的建设、运营在技术以及设备上完全依赖从西方国家引进的技术以及引进的技术人员和熟练工匠,这就使得工厂在技术管理上只能建立起从洋总管(总工程师)到洋工匠这样一个垂直的技术体系;而与洋员主导的这一垂直技术体系相并立的,则是权限更大的、以总办—会办—提调—委员—司事等等为主体的衙门式治理结构。这种衙门式的企业治理主要体现在以下三个方面:

1.衙门式的管理人员遴选。首先是在传统的政治人脉关系作为用人的基础和原则下,张之洞不免以个人好恶遴选、取舍管理人员。此如钟天纬所言,“香帅最喜汉阳朱令滋泽,喋喋利口,善承意旨”(《钟天纬致盛宣怀函》1891年2月7日)[5]23。

其次,从现存史料中可以明显看到,早期汉阳铁厂管理人员的遴选皆以地方大宪张之洞“札委”形式实行,委任对象几乎皆为各级候补职衔人员,如候补道、候补同知、候补知县等等。以1890年间张之洞札委的1名总办、6名矿务委员为例,其中候补道1人,候选道1人,候补知县1人,试用知县1人,补用典史1人,试用典史1人,守备1人。在之后的札委中大多也是这样的情况。故而有人说,铁厂各差“大半系本省候补人员。大率香帅用人喜用委员而不喜用司事,委员之中又视候选不及候补,视候补不及现任”(《钟天纬致盛宣怀函》1891年2月7日)[5]25。这些候补经历者中当然不乏对近代工厂企业稍有知识并能胜任工厂管理者,如铁政局总办蔡锡勇曾就读于同文馆,就职于驻美、日使馆,张之洞称他“深通泰西语言文字”,“熟悉洋情”,对于机器商务等“无不详加精研”,而且“任事诚恳、殚竭心力”[10]946。主管大冶铁矿的补用知府林佐,“熟悉地方情形,堪以派委专办大冶铁山运道事宜”(《张之洞委员兴修大冶铁山运道札》1891年4月23日)[1]79。但即使如此,同时期的钟天纬还是认为“以寻常庸吏而办此种紧要洋务,靡公款而误要工”(《钟天纬致盛宣怀函》1891年8月5日)[5]28。虽然此中有他本人自命不凡不得志心态的体现,但多少也反映了这些候补官员在充任企业管理职位中自身学识、经验的种种不足。

再次是所谓的“冗员”问题。当时的马鞍山煤矿一处,所用“委员、司事三十余人”,“河下收发煤炭,另派专员,所有原局委员,河下各事,竟可置之不问”,到了盛宣怀督办汉阳铁厂初期,“则只准用司事四人,局董一人”(《汪钟奇致盛宣怀函》1896年7月28日)[5]144。此外,据说为了实现各职位之间的互相钳制,按照时人的说法:“每差可用一人而必派两人者,是为钤制之术。”(赵锡年:《铁厂条陈》1896年7月)[5]153以文案一职而言,开始时设有3人,但其中2人并不到差,惟有钟天纬一人主持,之后又增加至四人(《钟天纬致盛宣怀函》1891年2月7日)[5]25~26。

2.衙门式的企业组织结构以及管理岗位的设置。在企业的组织结构及管理科层的设置中,几乎所有的管理人员都沿用衙门机构的职务称谓,如总办、会办、提调、委员、司事等等。不仅只是职位名称比照衙门,就是管理机构以及运作方式也照同衙门。

铁厂建设初期,“以蔡毅若观察为总办,以赵渭清、徐仲虎两观察为会办,而以藩、臬、盐、粮四位会衔。……又添札勒哈哩及桑彬两太尊为提调。……自文案、收支、翻译、矿务以及大小班差遣及挂名乾脩月支薪水者共有六十余员”(《钟天纬致盛宣怀函》1891年2月7日)[5]25。之后又札委大挑知县王廷珍出任铁厂总监工,其职责是“综理一切”,副提调朱滋泽“督率稽查。凡委员司事如有怠惰不力,准其随时禀撤”(《张之洞委王廷珍任总监工札》1891年9月27日)[1]104~105。10个月之后,鉴于铁厂建设事务繁多,又添派候补知县蔡国桢同为铁厂总监工,职责是“会同王令综理铁厂工程一切事宜”,具体事务包括“洋匠应否增添,华匠如何分派,始有得力,应如何赶办夜工,各厂分投并举,如何包办分认,如何勒限督催之处,随时会同王令禀商总办蔡道分立程限,妥议禀办”(《张之洞添派蔡国桢充总监工札》1892年7月17日)[1]105。

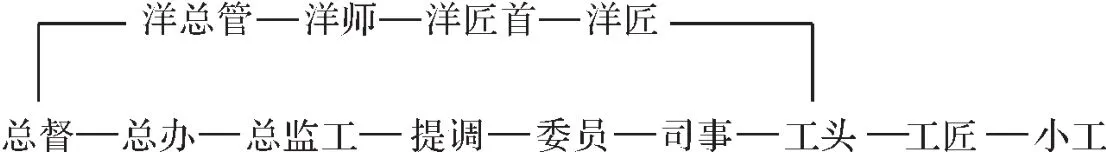

由此可见,在建时的汉阳铁厂实行的是以各级管理职位设置为主体的,垂直的企业治理结构,也就是说不是以部门的设置为主体,而是以比照衙门的各级管事职位的设置为主体,实行的不是近代企业的“章程”治理,或者“制度”治理,而是以管理者为主体的“人治”治理。各级的主管负责人对所属单位的一切问题负责,厂部并不另设职能机构,一切管理职能基本上都由行政主管自己执行,整个的机构组织呈一直线型结构。其基本结构大致如图2所示:

(图2) 汉阳铁厂企业治理(科层)结构示意图

在以上的科层结构中,总办、总监工、提调大致上属于中上层的管理职位,总监工应该只是工厂建设时期设置的职位;委员、司事大致上属于下层的管理职位;工头则是最基层、直接对生产工人实行管理的职位。在1895年铁厂工人因翻译委员擅自笞责工匠导致工匠罢工的事件中,总办蔡锡勇认为:“铁厂有粤匠滋事,被翻译委员曾海等笞责,未俟回明提调。”(《蔡锡勇致张之洞电》1895年4月21日)[1]112而张之洞的看法是,“译员擅责,本有不合。总由总办提调不常在厂之故。请严饬两提调务须驻厂”(《张之洞致蔡锡勇电》1895年4月26日)[1]113。由此可见,提调实为总办的副手,当总办不在工厂时,两名提调就是工厂主要的负责人,而其他的各委员、司事对他们所负责的各项事务的处理,必须禀请提调。3.衙门式的行事方式。衙门式的行事方式或称管理方法,集中体现在很多著述所称的“官场习气”上。还在建厂早期的1891年,铁政总局六十余位办事人员,“大半尚未谋面,其才具之优绌,并非总办所知,……每出一差,则委员必十位八位,爵秩相埒,并驾齐驱,以致事权不一,互相观望”(《钟天纬致盛宣怀函》1891年2月7日)[5]25。这就是人们常诟病的“此间全用官场办法,习气太重,百弊丛生,不可穷诘”(《钟天纬致盛宣怀函》1893年2月3日)[5]45。

衙门式行事方式的极端表现就是各级管理人员的舞弊。候补知县张飞鹏在负责大冶王三石煤矿期间大肆作弊。1893年1月17日,张之洞在批阅张某的一份报销清单时感到震怒:“据铁政局转呈张令飞鹏等王三石局用每月常支各款及应买杂用各物清折一扣,本部堂详加披阅,滥支糜费,任意浮开,实堪骇异,当饬铁政局逐条签驳。兹据签出各条,滥用司事,多立名目,浮支薪资,局丁、巡丁、县差重复开支,离奇已极。……种种荒谬离奇,不可殚述”(《张之洞严札申饬王三石煤局委员文》1893年1月17日)[1]77。

汉阳铁厂早期企业制度安排中,企业治理结构采用技术归洋员,管理归华员的双规制,是企业创办者张之洞的基本指导思想。还在工厂建设时期,张之洞就认为:“各厂需用物料日多,匠夫日众,支应日繁。其作工程式虽有洋匠按图指点,不至错误;而稽查勤惰、会计收支、考核物料以及收管外国机器、调和在厂洋匠,使经费不至虚糜,工料皆归核实,责在委员,事最繁重。”(《张之洞委王廷珍任总监工札》1891年9月27日)[1]104但这一治理结构的基本前提是需要大批懂行且尽职的各级管理人员。然而从以上所述可以看出,技术及技术人员,企业治理以及职业经理人的严重缺乏是早期汉阳铁厂企业治理中最基本的制度缺陷和局限。最集中、明显的表现就是人们常说的“经营不善”。按照全汉升的说法,“不幸张之洞不善经营,以致铁厂走上失败的途径,而这个伟大的抱负也就要变成泡影了”[2]17,“张之洞光是凭着一股热情,而缺乏创办现代化重工业的知识,当然会遇到许多意想不到的困难”[2]20。全汉升在这里说的就是企业的治理与管理的问题。其实不只是张之洞不善经营,其他直接任职汉阳铁厂的管理人员也同样不善经营。

工头制管理是近代中国早期工业企业的普遍现象,无论是官办工厂还是官督商办以及商办工厂大多如此。工头又称匠头、匠首、匠目,在近代中国早期的工厂企业中,其薪资甚至要高于管理阶层的委员、司事。福州船政局“工人都有匠目,工资每月40至50元”,而一般的“船槽机器匠二名,每月支银一十二两”[8]1216,1217。通常情况下,每个生产部门按照生产工艺的需要,分成若干个部门,每个部门均设有管辖该部门工匠的工头,所辖工匠中包括熟练工匠、大工、小工、学徒等等。如果生产部门规模较大,在最基层的小工头之上,还有辖制若干个小工头的大工头,以及辖制大工头的总工头。

汉阳铁厂在1891年建设期间,雇用的中国工人就达到了“约三千人”[9]782,这无疑需要相应的管理制度,这一制度就是工头制(见图3)。还在铁厂土建筑堤之时,具体施工实行的就是工头制。所谓“朱令纵一尘不染,凡账房、差总、委员、工头宁不染指?”(《钟天纬致盛宣怀函》1891年2月7日)[5]231894年,张之洞在致总理衙门的一份电文中说:“总办道员蔡锡勇及紧要委员,并翻译、机器匠首之类,皆系两厂兼管。”(《张之洞致总理衙门电》1894年12月2日)[1]112以及更早些时候张之洞在一份札文中所说到的“如何包办分认”(《张之洞添派蔡国桢充总监工札》1892年7月17日)[1]105,都是当时汉阳铁厂实行“工头制”以及工头制下的“包工制”的明证。

(图3) 汉阳铁厂工头制示意图

1893年,工厂曾派遣20名华匠赴欧洲钢铁厂实习,其目的就是学成归来后“分派各厂,领首作工”,充作工头(《张之洞奏铁厂著有成效请奖给出力各员折》1894年8月24日)[1]111。1895年,汉阳铁厂曾经发生因为当事翻译委员擅自笞责工匠,引致工匠罢工事件,在时任湖北按察使恽祖翼致张之洞对事件处理的电文中说:“谕令以后各事须禀候提调酌办,不得擅用刑责。其为首停工之谭匠业经逃避。当饬各工头勒限交人,一面札行汉阳县严拿,以示惩儆。该工头等均具永不再犯甘结,工作如初。”(《恽祖翼致张之洞电》1895年4月27日)[1]113可见,工厂对工人的约束管理是通过基层的工头或者说工头制来实现的。1896年时,马鞍山煤矿“有总工头一名,散工头四名,每日长井工百余名。小工工食向由工头支领,往往为工头移挪,亏空甚巨,小工依此为命,不容延缓”(汪钟奇:《马鞍山煤矿章程》1896年)[5]93。“工匠上司系匠头、匠目,每厂总管、总监工、总办”(《汉阳铁厂厂规》1896年8月16日)[5]176。

汉阳铁厂的工匠除了被称之为“匠首”、“匠头”的工头外,分为正式工人即“长工”和临时工人即“小工”两种。正式工人按照他们的工作岗位以及工作技能为一、二、三等。一等工匠每日工食可达500文,二等300文,三等180—200文。小工通常情况下日工食130文。对小工的管理采用的完全是工头制下的包工制。工头在与厂方确定工作量及小工人数后,自行招募工人,并按照人数领取工食后再行分发小工。如炼铁厂化铁炉小工在工头制下,“在官局时,始包百四十名,降而百二十名,及商局又降而百名。前据谭德荣禀请包八十名。而现包之人,恐利为人夺,亦愿包八十名,则其先时之浮冒可知。究之驾驭小工之术,惟在工头督率有方,指挥得法”(《许寅清上盛宣怀条陈》1896年11月9日)[5]247~248。“如其勤能,宜升为长工,日给钱一百八十文,加至二百文为率”(《德培致郑官应函》1896年9月17日)[5]213。而匠头的日薪资通常为800文,大致上是三等工匠的四倍。

通常而言,工头制下的工头一般都是所在生产部门中技术最精,生产经验最丰富的资深工匠。他们的主要责任除了管理本部门的工人之外,最重要的就是在洋员的指导和帮助下,应付和完成本部门生产中所有最重要的技术操作工作。

由图3可见,在工头制下,工厂的生产管理实际上实行的是洋总管(总工程师)以及总办—提调—委员—司事的双重辖理制。而工头是唯一既须受洋总管辖制下的技术管理,又须受总办辖制下的厂务管理的重要节点。工头是对工厂生产和工人进行具体技术管理和生产管理的最基层的组织者和指挥者,在工厂的实际生产中具有举足轻重的地位。即使是张之洞也充分认识到这一点,故而才会对蔡锡勇说:“各厂委员司事,月糜薪水不赀,各厂日用不少,而实在作工能造枪炮、安机器,出钢铁之工匠总不肯多雇,实属不解。”(《张之洞致蔡锡勇电》1895年6月18日)[1]114

三、奏销与绩效的核算分配制度特征

近代中国早期的官办工厂企业,基本上不存在近代企业应有的剩余分配制度。对于建设以及运营过程中大量来自于国家财政收入的投入,唯一需要做的就是对投入资金以及出资人的奏销。如江南制造局、天津机器局等官办工厂在运营了一段时期后,都有向朝廷所做的年度经费收支“奏销”,即当时的财务核算。

然而,汉阳铁厂在官办期间尽管消耗了近600万两的资金,但是直到1896年实行官督商办为止,我们却没有看到任何一份像样的“奏销”。早期的汉阳铁厂没有现代企业的“资本”概念,也没有现代企业的“资产”概念以及相应的“核算”概念,这并不足怪。问题在于,在我们现在能够看到的汉阳铁厂的历史资料中,几乎没有铁厂本身的档案资料,更没有关于铁厂本身建设、运营中的有关资金收支等等的财务资料。故而有研究者认为:“官方对企业盈亏情况并不重视。迄今我们尚未见到汉阳铁厂官办时期的任何账略。是铁厂根本没有账略,还是有关账略没有披露,目前尚不得而知,我们从张之洞的大量奏议、电奏、电牍、咨札中虽可看到铁厂负债和经营困难的内容,但极少有反映铁厂经营活动的较准确的数字。”[6]59而且更重要的是,在整个前后六年的官办时期,汉阳铁厂对于当时官办工厂企业惯行的“奏销”都从来没有真正实行过。

1896年,当清廷批准汉阳铁厂“招商承办”时,官方曾经要求“该督查明该厂自开炼之后,究竟垫用经费若干,实出各项钢铁若干,销售获价若干,应垫拨来年经费若干以及制炼之为楛为良、价值之或高或下一并奏明报部”[5]132。在拖宕了两年之后,张之洞的答复是“点交既费时日,外局尤多淹滞,条分缕析,清查非易,此疆彼界,区别尤难。此皆历年未能骤为清厘之实在情形也”[8]883。在那份唯一有些类似奏销的《查明炼铁建厂各项用款折》中,张之洞也只是列出了汉阳铁厂自建厂以来直到1896年5月招商承办之前的所有收支总数,这就是为学者所熟识的“统共实收库平银5586415两;实用库平银5687614两”。对于收入部分,按照经费来源列出了大类的数目,如“拨用枪炮厂经费一百五十六万四千六百二十二两”等等,但是对于实用库平银5687614两,却没有任何分类支出的金额,更没有依照当时通行的“四柱记账法”,按“旧管、新收、开除、应存”列支账目奏销。也许是因为无法列出,也许是因为列出后太过难堪。总之,耗资近600万两的汉阳铁厂在建设、运营的6年之后,最后的“奏销”账目是“除收付两抵外,实不敷银十万一千一百九十九两零”(《张之洞奏查明炼铁建厂各项用款折》1898年5月3日)[1]138。这就是汉阳铁厂早期的“奏销”与“绩效”。

尽管为了汉阳铁厂的长期发展,张之洞曾经设想并将官办企业、事业的需求作为铁厂主要的销货对象,并且还拟订了一系列的价格优惠方案。诸如:“凡我军国所需,自宜取资官厂,惟赖户部与各衙门及各省合力维持,方足以畅地产,而保权利。至所出铁货,既系动用官本,均系官物。”“所有北洋铁路局及各省制造机器、轮船等局需用各种钢铁物料,或开明尺寸,或绘寄图样,汉阳铁厂均可照式制造。”至于产品价格,在成本尚未核算之前,可参照外洋输入的钢铁产品市价议定,购买方或付半价,或付三分之一,或酌付定银,由湖北省与其商办。张之洞请求朝廷命户部、海署、总署“迅速核定章程,通行各省查照办理”(《张之洞拟定铁厂开办后行销各省章程片》1893年11月29日)[1]110。但实际上由于铁厂的产量及产品品质等问题,巨额投入的汉阳铁厂并没有与其生产能力相称的产品销售。从1894年5月开工到1895年10月将近一年半的时间里,汉阳铁厂总共生产出了生铁5660余吨,熟铁110吨,贝色麻钢料940余吨,马丁钢料450余吨,钢板、钢条1700余吨,共计各类钢铁约8860余吨。其中5600余吨的生铁产量大致上等于炼铁厂两座化铁炉两个月的生产能力。至于工厂各类钢铁产品的销售以及销售收入就更为有限。在上述8860余吨钢铁中,真正对外销售以及供应本厂之外使用的大约仅有398吨(《铁政局致张之洞电》1895年10月15日)[1]114~115。而对外销售的收入,据张之洞自己所称,“铁厂自炼出样钢铁价银二万四千八百二十五两零”(《张之洞奏查明炼铁建厂各项用款折》1898年5月3日)[1]138。大致上仅等于汉阳铁厂建设运营总投入560余万两白银的0.4%。仅占铁厂投产后两年开支160万两的1.55%[7]62。对此,张之洞曾不无感慨:“中国苦心孤诣,炼成钢铁,不异洋产。万一各省办事人员,以意见为好恶,仍舍其自有而求诸外人,则自强之本意既大相刺谬,厂商之力量亦必不能支。”(《张之洞奏铁厂招商承办议定章程折》1896年6月26日)1[133]

四、余论

综上所述,我们可以对汉阳铁厂的早期历史得到以下认识:

第一,汉阳铁厂可以说是在准备并不充分或者说并不十分充分的条件下,由对近代钢铁工业并不熟悉的地方大宪凭借自身的热情和权势,艰难地创办起来的。这种并不充分条件下的创办,其直接的结果是导致了近代中国最早、最大的钢铁联合企业的横空出世。如果要等到准备充分,建设资金落实、煤铁矿勘探完备,这一近代钢铁联合企业还不知道何时、何地方能建成。但问题的另一方面是,正因为准备的不充分或者说不甚充分,以及对于工厂建设必要知识和经验的缺乏甚至是严重缺乏,使得工厂在建设以及早期运营过程中,不仅步履艰难,而且种种弊病颇受当时以及后人的诘难。全汉升认为:“张之洞创办铁厂的时候,既缺乏有关建立一个现代化钢铁工厂的知识,又没有一个完备的计划。”[3]58这种说法不无道理。无论如何,作为一个大型钢铁联合企业,汉阳铁厂的创办无论在技术、资金、制度、管理等方面,准备明显不够。但问题又在于,在近代中国早期的社会环境中,如果这些准备都要很充分,那要么就是由外国人来办,要么就是还要更长的准备时间。叶景葵曾说:“假使张之洞创办之时,先遣人出洋详细考察,或者成功可以较速,靡费可以较省。”[3]470然而历史既不能“假使”,也无法“假使”。这就是晚清时期中国近代重工业发展的现实,是中国近代工业化、现代化初始期的现实。

第二,与近代工厂创立相适应,近代工厂企业的设立不仅仅只是技术、设备、厂房、生产工艺等等的引进和运行,与其相应的还有近代工厂制度、企业制度、管理制度等等的形成以及运行。如同近代中国早期其他的官办工厂企业一样,汉阳铁厂的早期制度特征显示出了早期官办工厂企业的创办中,创办者较为注重的主要还是技术、设备、厂房、生产工艺等等,而对于工厂制度以及企业制度不仅较少予以关注,而且还习惯性地使用中国传统社会已有的衙门治理以及工头制管理予以应付,这无疑也是近代中国工厂制度、企业制度生成和演进过程中的现实,也是近代中国工业现代化起始的现实。

第三,在19世纪后半叶的中国社会环境中,近代工业企业的建设必然显示出与西方近代工厂制度、企业制度不同的特征。但对于汉阳铁厂而言,重工业的行业特点、大型钢铁联合企业的工厂特点,以及建厂过程中早期准备的不足,建设过程中层出不穷的种种困难和问题,都使得汉阳铁厂较之于当时其他的官办工厂企业显得更为艰难。对于汉阳铁厂早期企业制度特征的考察,并不能做出一个简单的好或不好,对或不对的评价。从历史和逻辑上看,这恰是中国近代工业化艰难起步的基本现实。因此,本文最基本的结论就是:在近代中国早期,建立一个近代工厂制度或者说近代企业制度,远比建立一个技术和设备意义上的近代工厂、近代企业要艰难得多。而事实上,不只是近代早期,即使是在整个中国近现代,这都是一个困扰中国工业现代化、中国经济现代化的一个十分现实,以致直到今天都还需要不断地用“改革开放”的思路去努力思考和不断解决的问题。

[1]湖北省档案馆.汉冶萍公司档案史料选编:上册[M].北京:中国社会科学出版社,1992.

[2]全汉升.汉冶萍公司史略[M].香港:香港中文大学出版社,1972.

[3]汪敬虞.中国近代工业史资料:第二辑(上)[M].北京:科学出版社,1957.

[4]陈真.中国近代工业史资料:第三辑[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1961.

[5]朱子恩,武曦,等.盛宣怀档案资料选辑:汉冶萍公司(一)[M].上海:上海人民出版社,1984.

[6]张后铨.汉冶萍公司史[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[7]袁为鹏.清末汉阳铁厂厂址定位问题新解[J].中国历史地理论丛,2000,(4).

[8]孙毓堂.中国近代工业史资料:第一辑(下)[M].北京:科学出版社,1957.

[9]代鲁.汉冶萍公司史研究[M].武汉:武汉大学出版社,2013.

[10]张之洞.保荐蔡锡勇片(光绪二十年十月初七日)[M]//张之洞全集:第二册.石家庄:河北人民出版社,1998.

[责任编辑:马建强]

F129

A

1001-4799(2017)04-0051-10

2016-11-28

国家社会科学基金重大资助项目:14ZD B046

张忠民(1952-),男,浙江宁波人,上海社会科学院经济研究所研究员、博士生导师,主要从事经济史、近代企业和企业制度研究。