蒙太格语法框架下的汉语被动句语句系统

2017-07-18崔佳悦朱安博

崔佳悦,朱安博

(首都经济贸易大学外国语学院,北京100070)

蒙太格语法框架下的汉语被动句语句系统

崔佳悦,朱安博

(首都经济贸易大学外国语学院,北京100070)

被动句在语言学中是典型的类别,是最能体现汉语本身所具有的特点的句式之一,但以往的分析都是从分类和句法角度进行,鲜有为被动句配以同步推演的语义翻译规则。被动句可分为两类:A类,不包含“被”字的被动句,是关于受事受到影响而产生的事物状态;B类,包含“被”字的被动句,表示受事因施事的动作导致的变化。应用语义类型细颗粒化和添加语用算子t1…tn的方法,能够构造蒙太格语法框架下的语句系统,对A、B两类被动句进行句法的生成和语义的组合。

蒙太格语法;被动句;转换生成语法

被动语态在语言学中是典型的类别,其定义是“主语(受动者)和宾语(施动者)由一个充当动词成分连接起来的句型结构,指明施动者和受动者的关系”(王力,2000)。被动句是汉语常用句式,是最能体现出汉语本身所具有的特点的句式之一,是语言逻辑研究绕不开的话题。本文以蒙太格语法为框架探讨汉语被动句的句法以及与语义的同步推演。

1 被动句的基本情况及为何要选用蒙太格语法进行说明

从上个世纪20年代起,学者们便开始注意到被动句。在众多学者的不断努力下,被动句的研究取得了极大的进展,对于被动句的认识也经历了一个由浅入深、由窄到宽、由模糊到清晰、由分歧到趋于一致的过程。特别是到80年代后,语法学家们互相启发、提高,互相借鉴、充实,使得被动句的研究水平得到了极大的提高。被动句在这一时期成为了最能体现出汉语本身所具有的特点的句式之一。

被动句可以分为如下两类。第一,被动句是受事状态的刻画,是受事受到影响导致的事物状态,这一类型用A表示,不包含标志词“被”;第二,被动句表示受事遭到施事动作的影响,这一类用B表示,包含标志词“被”。在计算机对自然语言进行解读的时候,这两类被动句如何进行转换是一个非常重要的问题,这对汉语被动句的理解造成了极大的困扰。据此,应用蒙太格语法作为工具对汉语被动句进行分析是语言逻辑研究的任务。

那么,为什么要用蒙太格语法解决这一语言现象呢?

现代语言学界普遍认可的方法是用乔姆斯基的转换生成语法分析被动句,这种做法在语言学上已趋向于成熟,但缺点是难以形成句法和语义的对应,缺乏系统的语义解释。

蒙太格语法体系使得这一切都发生了改变,它让句法和语义形成持平的地位,形成同步推演和同步生成的状态。句法学与语义学规则之间这样一种对应的关系,不仅促进了自然语言的理论研究,还将语言学与计算机科学的联系推进了一步,使得两者的联系更紧密,为机器的语言翻译提供基础。这一思想是在蒙太格语法、范畴语法和短语结构语法的发展过程中起着主导作用的思想。

蒙太格语法的句法不是自主的,或者至少可以说,句法无需具有自主性。在构建句法时,语义的考虑是第一位的。比如说,由于语义的原因,可能会导致句法歧义的产生;同样,由于语义的考虑,不得不在不同的句法分析中做出区分,而这种区分在仅仅考虑句法时是无法做出的。语义学对句法自主性的僭越在描述实际自然语言时是否合理还没有定论。

尽管语义理论对句法的形式有一定限制,语义理论可以不依赖句法的考虑而解释一些语义现象。两个语义相同的句子也许在句法上差别很大,有时甚至很难从句法学的角度将它们关联起来。比如,一些句子的主动和被动形式,语义学无须假设这些句子在句法层面相等,就可以说明它们在语义上是相同的。句法分析决定相同的语义只是一个充分条件。在这个意义上,坚持蒙太格语法的基本原则使得语义不再从属于句法,而能够独立存在。

2 蒙太格语法的运行机制

蒙太格语法是美国逻辑学家理査德·蒙太格(Richard Montague)用数理逻辑方法研究自然语言的形式语义学理论。该理论结合了逻辑语义学的语义观点和理论语言学的句法观点两方面的研究路子。蒙太格本人是大逻辑学家塔斯基的学生,在集合论、递归论和内涵类型论等领域内都作出了卓越贡献。在自然语言的研究中,他大量地使用数理逻辑和集合论的方法,将自然语言组词造句的句法结构生成过程转换成一种代数的运算(M Steedman,1996)。在他设计的PTQ系统里,无论是英语的句法构成,还是从英语到内涵逻辑公式的翻译,都使用递归的方式进行表述,这样使得关于英语分析的推演环环相扣,步步为营。每一环都“有章可循”,每一步都“有法可依”。帕蒂(1975)将语言学与逻辑思想相结合,添加了新的规则,主要目的是为了处理自然语言的被动句现象,扩大蒙太格语法能够处理的自然语言现象。蒙太格语法的研究提供的将句法生成与语义组合对应的模式,受到越来越多的语言学家和逻辑学家的关注。

在蒙太格语法中,共包含有17条句法规则S1-17和17条翻译规则T1-17。其中句法规则包含基本规则(S1-S3),函项应用规则(S4-S10),合取与析取规则(S11-S13),有量化规则(S14-S16),最后一类是时态与记号规则(S17)。翻译规则与这些句法规则相对应。

自然语言表达式与某种类型的逻辑表达式可以互相对应。因此,蒙太格语法研究的首要任务是在范畴语法的范畴和内涵类型论的类型之间建立联系。对自然语言表达式的处理顺序如下:第一,给“句法词典”中的词条选取合适的范畴;第二,根据17条句法规则,基于范畴的毗连,形成新的表达式或句子;第三,使用与句法规则对应的翻译规则,获得句法和语义的同步推演,推演采用树形图的方式表示出来;第四,构建意义公设,对解释英语的内涵类型论的模型进行限制和制约。在PTQ模型中,内涵类型论的语义解释是一部分英语语句的间接解释,这种解释决定了什么样的模型适合英语。

从方法论的角度看,蒙太格语法重要的思想是:语言学理论的任务是构建语义理论框架。这种观点对句法体系产生影响。换言之,按蒙太格语法的组合性原则解释复合表达式,其语义解释并不仅仅依赖句法表层结构,而是要遵循一定的句法分析来构造。句法分析说明复合表达式是由哪些成分生成的,是按照什么规则生成的,以及按照什么顺序生成的。按照意义的组合原则,复合表达式的意义是从其组成成分的意义中构造出来,在这一过程中,句法分析得到的信息是必需的。语义解释不是依据表达式的表层结构完成的,而是依据特定的句法分析而完成的。在此意义上,语义理论的前提是句法理论。

本文所涉及到的蒙太格语法的理论可分为句法规则和语义翻译规则,而句法规则是由三部分构成:输入、句法操作和输出。句法规则的最一般模式为:

如果α1∈PA1,α2∈PA2,…,αn∈PAn,那么Fi(α1…αn)∈PB

α1…αn是句法表达式,比如书、桌子、唱、吃等等,PA1…PAn是这些句法表达式的集合,其中A1…An是这些句法表达式的范畴,比如名词的句法范畴是N。Fi是句法操作,输入α1…αn句法表达式,据此输出复合的句法表达式Fi(α1…αn)。

语义翻译规则的基本思路与句法规则相类似。比如句法规则:如果α∈PA/B,β∈PB,那么Fi(α,β)∈PA。其对应的翻译规则为:

如果α∈PA/B,β∈PB且α,β分别翻译为α′,β′,那么Fi(α,β)被翻译成α′(β′)。

以PTQ语句系统中第二类函项运用的规则S4和S5为例:

S4.若α∈PT且β∈PIV,则F4(α,β)∈Pt。而F4(α,β)=αβ′,并且β′是把β中的第一个动词的形态变成其现在时三单形式,即第三人称单数而得到的结果。

S5.若α∈PTV且β∈PT,则F5(α,β)∈PIV。这里若β≠hen,F5(α,β)=αβ;若β=hen,F5(α,β)=himn。

上述两条规则中,F4是句法规则的句法操作,体现了范畴语法的思想。这里句法操作的作用是把两个表达式毗连在一起,被毗连的两个表达式其中一个属于函子范畴,而另一个属于主目范畴。如“F4(α,β)=αβ′”中α可以是专名Mary,所属的函子范畴是S/(NPS),β可以是动词ran,所属的主目范畴是NPS,αβ′就是句子Maryran,所属的结果范畴是S。S4告诉我们:由α和β进行毗连得αβ′,其背后隐藏着函子范畴S/(NPS)对主目范畴NPS向前运算(向左结合)得到结果范畴S的过程,这里的句法操作体现出范畴语法最基本的运算规律——函项应用原则。

与S4和S5相对应的翻译规则如下:

T4.如果α∈PT,β∈PIV,且α,β分别译为α′,β′,则F4(α,β)译为α′(β′)。

T5.如果α∈PTV,β∈PT,且α,β分别译为α′,β′,则F4(α,β)译为α′(β′)。

蒙太格语法系统的翻译部分的根本作用在于,把句法部分同内涵逻辑语义学联系起来,在语言表达式和内涵逻辑表达式之间牵线搭桥。本文所分析的新型MG对被动句的分析中,句法部分没有发生变化,主要在语义部分进行细颗粒化和语用算子的改变。

3 被动句的形成条件

王力先生(2000)指出,“被动式的宾语所叙述的情况,是不如意或不期望的事”。可见被动句一般所描述之物是不被人们期望的,含有“贬义”。这种“贬义”的原因是:在被动句中,主语一般是动作的受事者,指示语(介词)的宾语是动作的施事者,动作的发生一般与受事者的意愿是相反的,或者是不期望的。如“张三被李四打了”。随着语言的不断发展,被动句也在不断发生变化,除表示贬义的被动句外,有些被动句也表示高兴、开心等褒义的事情,如“他被那个女孩喜欢着”、“他一直被下属信赖着”。

80年代后有许多学者,如王还(1983)、李临定(1986,1988)、傅雨贤(1986)、吕文华(1987)等,关注到汉语被动句中“被”字并非绝对必要,认为相比之下,无“被”的被动句反而是多数,并在分类上明确将无标志被动句作为被动句的一类,但对无标志被动句往往一带而过,仅限于指出其形式上与主动句无异、能否加“被”以及一些句法结构上的特征。龚千炎(1980)将现代汉语里的受事主语句分为“被字句”和“非被字句”两类,仍认定被字句和主动句一样为叙述句,而非“被”字受事主语句则为说明句。

袁毓林(1998)认为:“如果受事(被动句主语)是非生命体,施事(宾语)是生命体,那么被动的动作产生的影响变成了明确的词语”,但是“如果施事受事都是生命体的话,他们都能与动词组成施受的语义关系”。主语和宾语是否为生命体这一特征,可以帮助区分“有标记的被动句”和“无标记的被动句”。

根据以上分析,我们认为现代汉语里的被动句以是否有显性标记为标准可以分为两类:一类是有显性的被动标记的被动句,以“被”字句为代表;另一类是受事出现在施事前,不以被动标记“被”和其他准被动标记“让”、“叫”、“给”为标记的被动句,我们称之为无标志被动句,也称之为“意念被动句”(袁毓林,1989)。

除了“被”字之外,动词在构成被动句时也起到重要作用。动词在蒙太格语法范围内有诸多种类,但是并不是所有的动词都能够形成被动句,还需要符合一定的条件,也就是说要具有一定的语义特征。本文通过对翻译动词的逻辑式添加多体类型论的标记来表示多种多样的语义特征。

由此,范晓(1991)提出了[隐性动结性]和[显性动结性]的观点,认为没有明显的动作性(结果是有的)的动词具有[隐性动结性],而既有动作性又有结果性的动词具有[显性动结性]。

范晓在文章中指出,动词和名词的搭配与它们的语义特征有着极大的关系。根据动词和名词的语义搭配来分析动词的语义特征可以得出如下两类结果:

其一,具有隐性[+动结性]语义特征,可以用来形成A类被动句。

具有隐性[+动结性]的语义特征的动词,没有明显的动作性,有关被动句陈述的是动词所导致的结果。如“开、读、养”等单音节动作动词之类,这些具有隐性动结性语义特征的动词,可以形成A类被动句。比如:

(1)门开了

报纸读了

小猫养了

其二,具有显性[+动结性]特征的动词,可以用于形成B类被动句。

动词如“偷走、砍坏”等,这类动词的前一字具有[+动作性]的语义特征,整个词具有[+结果性]的语义特征,比如“小狗被张三打残了”就是“小狗”先被“打”,然后变为“残疾”的状态;这类被动句在句法层面需要添加”被”字,用来形成B类被动句。比如:

(2)小狗被张三打残了

地址被李四写错了

斧头被王五砍坏了

综上所述可以得出结论,具有第(1)、(2)语义特征的动词都可以形成被动句。第(1)语义特征多数形成A类被动句,也就是不包含“被”字的被动句;第(2)语义特征多数能形成B类被动句,也就是包含“被”字的被动句。上面的分析是被动句的一些形成条件。在被动句的形式宾语是可以发出动作的有生命的施事个体的条件下,动词具有显性动结性的语义特征,主动句可以转化为被动句;若动词具有隐性动结性的语义特征时,就没有必要把被动句转换成相应的主动句。如把“门开了”转换成“……开门了”。

这两类被动句的区分在语言学界早已出现,但精确度不高,也没有形式化。本文通过构造新型的蒙太格语法语句系统,为动词的翻译匹配细颗粒化的语义类型,进一步精确刻画被动句的语境条件。比如“砍坏了”按照传统观点看具有显性[+动作性],但这一区分在丰富多变的自然语言面前显然是不够的。“砍坏了”在形成被动句时,形式主语“斧头”具有“工具”的语义特征,而形式宾语“王五”是施事个体,用T表示“工具”这样的个体,A表示有生命的施事个体,那么动词“砍坏了”的翻译其语义类型是T→(A→t)。其次,由于在被动句中,形式宾语“王五”在动词“砍坏了”的左侧而不是右侧,因此在这样的语境中,有必要添加一个语用算子t[T→(A→t)]→[A→(T→t)],把动词“砍坏了”的翻译类型由T→(A→t)转换成A→(T→t)。

4 新型蒙太格语法语句系统

语句系统分为句法和语义两部分。其中,句法部分分为句法词典和句法规则两部分:句法词典是对部分语句系统中词汇的分类;句法规则是按照蒙太格语法的句法规则进行的改造。语义也分为语义词典和翻译规则两部分,其中语义词典是对词语的语义分析,与之前的研究不同的是,该语义词典是细颗粒化的词典;翻译规则部分加入了语用算子t。

根据被动句中带不带指示词语“被、叫、让”,可分为两类①被动句的分类根据分类标准的不同可分为很多种类型,这里只选取常用的分类方法。:A类,即不带“被”字的句子,这类句子描述的是受事的状态;B类,即带“被”字的句子,这类句子描述的是受事因施事的动作导致的变化。这里以六个句子为例,分别分析A、B两类被动句。

对上文提到的句子进行句型分析,可得:

A.N受事+V

例1:门开了

例2:报纸读了

例3:小猫养了

B.N受事+(被)+N施事+V

例4:小狗被张三打残了

例5:地址被李四写错了

例6:斧头被王五砍坏了

对于A类例1要注意两点:第一,形式主语“门”并不是该句的实际主语和施事,而是句子的受事。第二,动词“开”主要表示“门”的状态,而不是实施者的动作。同理可解读A类“报纸读了”和“小猫养了”两个句子。

4.1 句法部分

句法部分由句法词典和句法规则两部分构成,其中句法词典是对本文出现的例句中的词条进行简单的分类。

将上文出现的例句中的名词、动词按照不同词性区分形成句法词典。

4.1.1 句法词典

BPN={张三,李四,王五}

BN′={门,报纸,小猫}

BN″={小狗,地址,斧头}

BTV′={开了,读了,养了}

BTV″={打残了,写错了,砍坏了}

BS=Ø

如上所述,这一句法词典是对词条的类型进行的划分。集合BN′中的成员是{门,报纸,小猫},在“门开了”、“书读了”和“小猫养了”这样的句子中,形式主语“门”、“书”和“小猫”分别在句法词典中,都是集合BN′的成员之一。

根据上文对被动句形成条件的分析,第一组动词{开了,读了,养了}均具有第(2)类语义特征,也就是隐性[+动结性],因此可以形成A类被动句。第二组动词{打残了,写错了,砍坏了}均具有第(1)类语义特征,也就是显性[+动结性],因此可以形成B类被动句。

4.1.2 句法规则

S基本.Bα⊆Pαα∈{PN,TV,N,S}

该规则中的Bα是范畴为α的基本表达式的集合,Pα是范畴为α的扩充的表达式的集合,这条规则的意思是:每一范畴确立的表达式可以通过使用句法规则来扩充。如S范畴确立的表达式,即句子的集合BS,在没有使用句法规则以前是空集,使用了句法规则后可以生成许多句子,它们属于PS中的成员。

S被A.若α∈PN′且δ∈PTV′,则F1(α,δ)∈PS.其中F1(α,δ)=αδ。

这一句法规则分析的是A类“无标记被动句”,以“门开了”为例。

α是名词集合PN′中的成员,“门”是α的个例之一;δ是动词集合PTV′中的成员,“开了”是δ的个例。句法操作F1输出的结果是句子表达式αδ,句法规则S被A最终生成的是A类被动句,可以生成“门开了”这样的被动句。在这里的句法操作是“毗连运算(两个表达式的直接毗连),同理可得例2和例3的句法生成的解析。

S被B.若α∈PN″,β∈PPN且δ∈PTV″,则F2(α,β,δ)∈PS.其中F2(α,β,δ)=α被βδ。

这一句法规则分析的是B类“有标记被动句”,以“小狗被张三打残了”为例。

α是通名集合PN″中的成员,β是专名集合PPN中的元素,δ是及物动词集合PTV″中的成员。就例句4而言,α=“小狗”,β=“张三”,δ=“打残了”,通过这个句法规则可生成被动句“小狗被张三打残了”,这样完成了对有标记被动句的句法解析。

为揭示被动句的语义特征,即两类被动句内部成分的语义搭配,我们需要进入语义部分,即构造基于多体类型论的逻辑语言来表达被动句的语义。

4.2 语义部分

与句法部分一样,语义部分的分析也包含语义词典和语义规则两部分,其中语义词典的构造需要先确定逻辑表达式的语义基本类型,而后依据这些基本类型形成派生的复合类型。传统的蒙太格语法中的个体用e来表示,但在实际的自然语言应用中,根据前后搭配的语境不同会产生不同的个体。仅用e代表所有的个体显然是不够的,需要将个体的类型多样化,将e分解为e1,e2,……比如,光杆名词“小狗”和“斧头”对应的逻辑词在传统的蒙太格语法看来,类型都是个体e,而采用多体类型论的方法,“小狗”对应的类型是“宠物这样的个体”,“斧头”对应的类型则是“工具这样的个体”。个体类型的细化,有助于刻画被动句中名词和动词的语义搭配。

“小狗被张三打残了”是符合语义的正常的被动句,但是“斧头被张三打残了”则是语义异常的句子。这是因为后句中的词条对应的逻辑词的类型不相匹配,词条和词条之间不能搭配。“打残了”前面的形式主语应该是受事个体,具有“能够走动的生命体”这样的语义特征,但是后句中的形式主语“斧头”并不具有这样的特征,因此是异常的搭配,不是语义正常的被动句。

本文根据具体语境把逻辑类型论传统的所谓个体类型进行细颗粒化的再分类,由此产生了多体类型论的新型类型。

(1)基本类型:A(施事个体),J(角色个体),H(言辞个体),D(非生命的受事个体),C(处所个体),G(工具个体),I(信息个体),S(事件个体)是类型;

(2)基本类型的变项,X,Y,…是类型;

(3)若X,Y是类型,则X→Y是类型。

比如“斧头”对应的语义类型是“工具个体”T;而“砍坏了”对应的语义类型是T→(A→t),也就是说,“砍坏了”的前后成分分别是“施事个体”A和“工具个体”T。值得注意的是,在被动句“斧头被王五砍坏了”的语境中,“砍坏了”对应的语义类型将由T→(A→t)依据语用算子的作用变为A→(T→t),这时的动词转变成了所谓“被砍坏了”的意思。

4.2.1 语义词典(确定词条翻译对应的语义类型)

{张三,李四,王五}中词条翻译的语义类型是A

{门,报纸,小猫}中词条翻译的语义类型分别是L、I和P

{小狗,地址,斧头}中词条翻译的语义类型分别是P、I和T

{开了,读了,养了}中词条翻译的语义类型分别是L→(A→t)、I→(A→t)和P→(A→t)

{打残了,写错了,砍坏了}中词条翻译的语义类型分别是P→(A→t)、I→(A→t)和T→(A→t)

名词的原始类型是个体e,根据上文对词条的细颗粒化划分,名词的类型由原始的e变为L、I和P等跟具体语境相连的类型;同理,动词的原始类型是e→(e→t),这里根据动词前后成分的不同变为L→(A→t)、I→(A→t)和P→(A→t)等类型。

4.2.2 语义规则(翻译规则)

原则上,我们将B类“有标记被动句”看成被动句的基本类型(袁毓林,1998),这一基本类型由主语+被+宾语三部分组成,动词的类型是能够与主语和宾语结合的形式;但A类“无标记被动句”仅由主语和动词构成,这就不满足“被动句由主谓宾三部分组成”的原则,要求重新提出新的解决方式。解决方式有二:第一,设定新的动词类型;第二,添加语用算子t1…tn。本文采用第二种方式,原因也有二:第一,蒙太格语法仅有单层结构,难以体现相关句子的转换,语用算子的出现突出被动句形成过程中的位置变化;第二,“语用算子t1…tn”的作用是在不同的被动句语境中,把动词翻译对应的语义类型变换成所需要的语义类型。这一观点在处理其他与特定语境相关的语言现象,如词语搭配的时候起到极大作用。

两种类型被动句的语义翻译规则分别表示为TA和TB。

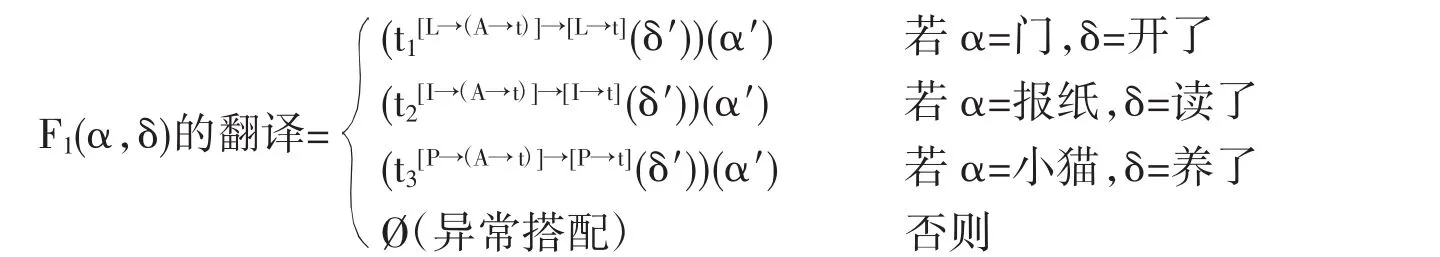

TA.若α∈PN′,δ∈PTV′,α′,δ′分别是α,δ的翻译,则

TA翻译句子“门开了”、“报纸读了”和“小猫养了”。需要特别说明的是语用算子,根据不同的语境把动词翻译对应的语义类型转换成表示被动语义的类型。“门开了”和“某某开了门”有关联。后者中的“开了”是及物动词,对应的类型是L→(A→t),前者中的“开了”仅仅具有隐性的动结语义,不关注动作的“开”,而描述的是“门”的处于“开”的一种状态,对应的类型自然就是L→t,语用算子t1在特定的语境下完成了这种转变。

另一方面,如句法规则生成了“报纸养了”这样的被动句,该语义翻译规则明确指出它不是前面三种正常搭配的情况,属于异常的语义搭配,即语义异常句。因为该语义翻译规则没有提供合适的语用算子把动词“养了”对应的语义类型转变成所需要的类型,即使获得:养了P→(A→t)(报纸I),也是无法进行运算的,“养了”作为逻辑表达式其第一论元的类型是P而不是I,最终不能获得t。

以上三个例子是A类被动句,只包含有两个成分——谓语和实际宾语。没有实际主语的被动句,“门开了”强调是只是一个现象,而没有强调是谁开的门。因此此处选用的语用算子起到的作用是将三个成分转化为两个成分。实际上被动句还有包括主谓宾三个成分的B类被动句,就需要我们设定表示成分位置变换的语用算子。

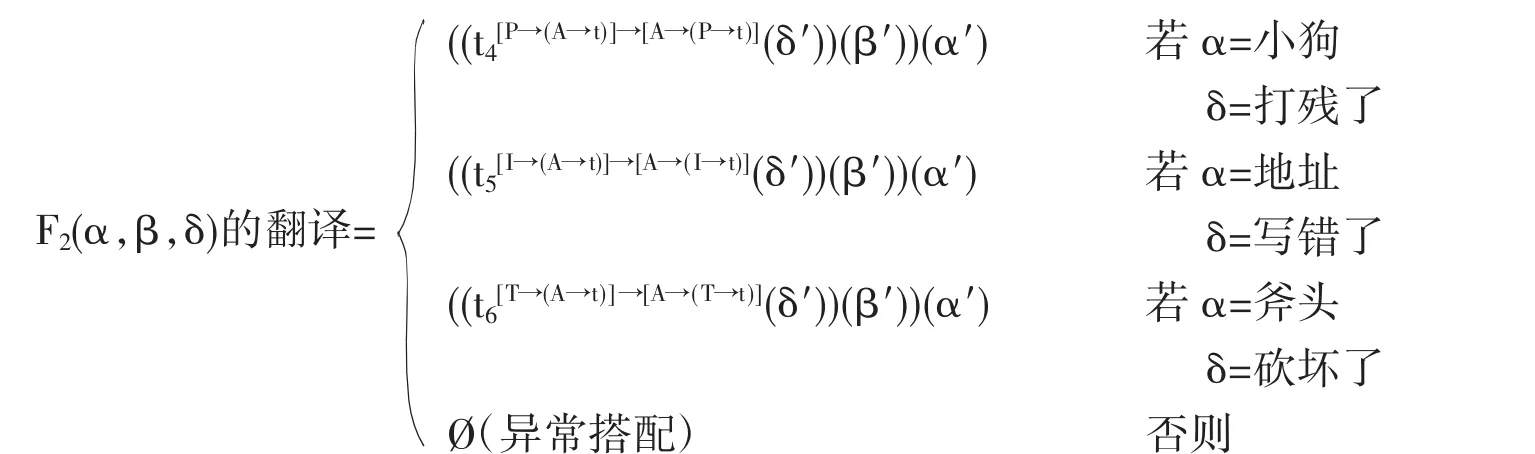

TB.若α∈PN″,β∈PPN且δ∈PTV″且α′,δ′,β′分别是α,δ,β的翻译,则

TB翻译规则直接表达了“小狗被张三打残了”、“地址被李四写错了”和“斧头被王五砍坏了”这类被动句。同样,TB中的语用算子t4…t6从多体类型论角度间接刻画了句子中成分的位置变化。如将原来的主动句“张三打残了小狗”转变为“小狗被张三打残了”,即将主语和宾语的顺序进行了变换。在被动句的语境下,t4把主动句中的“打残了”对应的类型P→(A→t)变换成A→(P→t),即“被打残了”的意思,这正是被动句中动词的涵义,简言之,语用算子帮助我们由主动句的语义“打残了P→(A→t)(张三A,小狗P)”过渡到被动句的语义“打残了A→(P→t)(小狗P,张三A)”。

另一方面,句法规则生成了“斧头被李四写错了”之类的异常搭配句,这里的语义翻译规则对此是给予排斥的。如α=斧头、β=李四、δ=写错了,TB规则没有对此提供适当的语用算子把“写错了”对应的类型I→(A→t)变换成A→(T→t)。即便是获得:(写错了I→(A→t)))(李四A))(斧头T),也无法进行运算,最终也不能获得t。

5 结语

MG是逻辑语义学领域最为基础的语法,是将逻辑方法应用于自然语言领域的产物。对于哲学、语言学和计算机翻译领域来说是应该受到关注的重要理论。本文构造的汉语被动句系统是一个具有方法论价值的“样品试验田”,涉及的词条例句虽然很少,但展示了一种思路,据此可以扩大研究范围,解释更多的被动句现象;其次,这还是一种不同于传统蒙太格语法的创新。多体类型论把个体的语义类型细颗粒化,使得逻辑工具在描述自然语言的多样语义搭配方面前进了一步;再次,本文提出的语用算子是结合语境研究被动句的需要,它能够描述被动句中动词的涵义和相应主动句动词的关联。

[附注]本文还得到了首都经济贸易大学项目“2016年促进高校内涵发展定额——青年教师科研启动基金”(编号:02491654490338)的资助,特此感谢。

[1]N Chomsky.Questions of Form and Interpretation[J].Linguistic Analysis,1975,(3).

[2]D Dowty.Word Meaning and Montague Grammar[M].Dordrecht:Reidel,1979.

[3]R Montague.Formal Philosophy:Selected Papers of Richard Montague[M].R Thomason(ed.).New Haven:Yale University Press,1974.

[4]R Moot,C Retore.The Logic of Categorial Grammars:a Deductive Account of Natural Language Syntax and Semantics[M].Berlin:Springer,2012.

[5]B H Partee.The Development of Formal Semantics in Linguistic Theory[M].Oxford:Blackwell Publishers Ltd,1997.

[6]M Steedman.Surface Structure and Interpretation[M].Cambridge MA:MIT Press,1996.

[7]范晓.及物动词和不及物动词的区分及其再分类[J].中国语言学报,1991,(4).

[8]蒋严,潘海华.形式语义学导论[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[9]王力.王力语言学论文集[M].北京:商务印书馆,2000.

[10]袁毓林.汉语动词的配价研究[M].南昌:江西教育出版社,1998.

[11]邹崇理.自然语言逻辑研究[M].北京:北京大学出版社,2000.

[责任编辑:熊显长]

B81

A

1001-4799(2017)04-0030-07

2016-06-15

国家社会科学基金重大招标资助项目:12&ZD119

崔佳悦(1986-),女,河北唐山人,首都经济贸易大学外国语学院讲师,哲学博士,主要从事语言逻辑研究;朱安博(1972-),男,安徽萧县人,首都经济贸易大学外国语学院教授,文学博士,主要从事翻译与跨文化研究。