城市治理导向的楼宇经济社区发展模式探讨

2017-07-14李明超��

李明超��

楼宇经济社区是楼宇经济发展与社会管理融合的发展模式,简称楼宇社区。在城市转型过程中,经济转型与社会转型具有相辅相成的关系,楼宇经济社区是城市政府通过社会管理服务经济发展的载体。文章回顾了楼宇经济的形态演变、楼宇社区的创新发展,对楼宇社区建设进行了制度分析。以杭州为例,将楼宇经济社区分为CBD创新引领型、新城新区商务招商型、文教区强化提升型、智慧城区整合提升型、工业区改造提升型五种类型并研讨其发展模式。围绕外部经济效应和公共物品配置最优的目标,从城市空间优化提升生产效能入手,探寻楼宇社区发展提升路径,进而得出明确政府角色、强化规划引导、完善基础设施、集成数字服务、创新项目经营、完善组织管理的六大优化路径。

城市治理;社会管理;楼宇经济;楼宇社区;资源配置

F299.1;C912.81A006611

城市治理是推进国家治理能力和治理体系现代化的重要环节,是社会服务管理改革的发展方向,主要涉及城市空间内不同的权利主体——政府、社会组织和城市居民。城市治理强调城市政府与企业、社会组织以及公民个体相互合作,推动公共决策利益相关方广泛参与。我国城市化的迅速发展为城市治理奠定了外在基础,城市社会管理体制变革为城市治理提供了内在动力,城市社区建设为城市治理提供了实施载体。社区作为居民生活的共同体和社会管理最小的组织单元,承担着社会服务、城市管理、文化建设等重要职能。[1]随着城市化的高速推进和楼宇经济的蓬勃发展,商务楼宇成为社区建设拓展的重点领域。为推动楼宇经济健康、稳定、可持续发展,杭州市部分城区借鉴社会服务管理、社区园区治理中的成功经验,在政府管理导向的楼宇经济发展组织架构和管理体系基础上,探索实践了城市治理导向的楼宇经济社区发展模式。楼宇经济社区是楼宇经济发展与社会管理融合的发展模式,简称楼宇社区。城市治理导向的楼宇经济社区发展模式与政府管理导向的楼宇经济社区发展模式相比,在注重发挥政府主导作用的同时,强调引导社区居民、企事业单位、非政府组织的广泛参与,注重社区空间资源配置的互联互通和共建共享。目前学术界已经积累了一批关于楼宇经济发展的研究成果,但关于楼宇社区的研究成果尚不多见,通过中国知网题名检索,共发现2009年至2016年有关“楼宇社区”的新闻报道18篇、学术期刊论文11篇、硕士学位论文1篇,相关论文主要围绕楼宇社区的概念界定、发展特征、建设模式、综合成效等方面探讨。回顾总结楼宇经济社区的建设模式和发展经验,对丰富城市社会社区治理形态、提升城市楼宇经济发展水平具有参考价值。

一、 城市治理导向的楼宇社区理论分析

1. 楼宇经济的形态演变

楼宇经济是反映一座城市综合经济实力、现代产业体系水平、服务业集聚程度的重要标志,因此有所谓“工业经济看厂房、服务经济看楼宇、楼宇经济看城区”的观点。自20世纪中叶开始,西方国家在推动老城区城市更新的基础上逐渐形成了立体城市发展形态和具有都市特色的楼宇经济,文化创意产业和创意城市在其中获得了大发展。20世纪90年代以来,我国的楼宇经济首先在上海、北京、广州、深圳等一线城市出现,随后向东部经济发达城市和中西部中心城市扩散。总体来看,楼宇经济是城市经济发展到后工业化阶段后在大城市出现的一种新型经济形态,它以商务楼宇、商业楼宇、城市综合体、科研楼宇和标准厂房为主要载体,通过规划建设、运营开发、出租出售楼宇而引进金融、咨询、广告策划、影视制作、网络公司、律师事务所、会计事务所、文创企业、中介服务、高科技、娱乐服务、房地产开发、旅游服务、交通通讯等各类第三产业企业,从而实现引进和培育税源以及带动区域经济发展的目标,体现了城市核心区基础设施建设集约型、复合型、高密度、高产出的区位竞争优势和特色。[2]一般来说,以楼宇经济为代表的第三产业产值在地区生产总值中的占比是衡量一个地区经济发展水平的重要指标,第三产业占比越高,说明城市经济发展水平就越高。2016年,北京、上海、深圳、廣州、杭州的第三产业占比均超过六成,接近发达国家水平。楼宇经济已成为我国经济发达地区城市经济转型、产业升级的新引擎,不断提升着城市经济增长的空间承载能力和总体“容积率”。研究表明,单论经济效益,城区一幢高级商务楼宇的产值相当于郊区7.8平方公里范围内的企业产值总和,在实现城市土地集约节约利用方面具有极大的推广价值。[3]

2. 楼宇经济的社区基础

社区经济作为一种空间集约优化的资源配置方式,可将社区内互不相联的各种经济成分变为利益共同体,建立一种新的经济生产和生活方式,从而带动社区乃至更广区域的经济发展。楼宇经济社区化是楼宇经济发展到一定阶段之后逐步与社会管理融合的结果。在城市转型过程中,经济转型与社会转型具有相辅相成的关系,楼宇经济社区是城市政府通过社会管理服务经济发展的载体。所谓楼宇经济社区,是以区域内商业商务楼宇为载体,通过整合职能部门、街道社区、楼宇物业和社会服务力量,把传统居民社区建设的理念和经验引入楼宇经济发展领域,为辖区楼宇内企事业单位提供经济服务、民生保障、城市管理、综合治理、党群建设等方面的全方位服务,是楼宇周边企事业单位和利益相关者共同组成的经济社会共同体。随着城市化水平不断提升,城市社会管理面临越来越多的新课题:一方面,由于城市群体和个体利益趋于多元化,对各类楼宇功能和服务的需求也更多元化;另一方面,社会服务管理亟须引入系统综合的改革模式,推动城市管理向城市治理转变。以系统科学为指引,积极构建城市治理导向的社会服务管理模式,对中国参考借鉴国际经验,避免重复西方国家走过的弯路,走向统筹协调的精明增长之路具有借鉴意义。城市治理为政府构建楼宇企业广泛参与的经济型社区指明了方向。对此,有楼宇运营服务商指出,要提升客户满意度,必须先要懂得客户端需求,并以产品及服务给予满足,这也是楼宇运营服务的专业体现。在城市治理体系中,楼宇经济社区将经济发展、民生保障、文化建设、社会服务等职能融入楼宇,具有整合各方资源服务楼宇经济、协调推动城市社区治理的先天优势,通过嵌入一系列的服务式管理举措,变“企业满世界找服务”为“政府面对面送服务”,实现政府服务企业“零距离、零等待”。依托楼宇经济社区,政府可近距离采集分析相关企业的信息数据,为出台支持楼宇经济的公共政策提供数据支撑。

3. 楼宇社区的制度分析

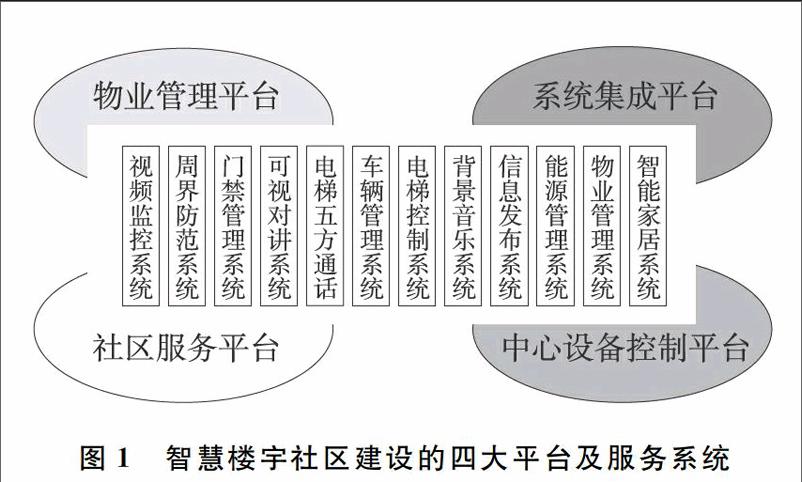

诺贝尔经济学奖获得者、制度经济学派代表人物诺斯认为,技术革新固然能够为经济增长注入活力,但人们如果没有制度创新和制度变迁的冲动,并通过包括产权制度、法律制度等在内的一系列制度创新把技术创新的成果巩固下来,那么人类社会长期经济增长和社会发展是不可设想的。在决定一个国家经济增长和社会发展方面,制度具有决定性的作用。[4]楼宇经济社区是推动城市治理的现实要求,是管理部门整合各方资源推动社区治理创新的抓手,是一项具有广阔发展前景的制度创新。基于系统治理的理念,城市治理可定格为由党政界、知识界、行业界、媒体界、市民界等不同社会主体,通过互动、民主方式建立复合的决策参与机制,以实现共同管理城市公共事务的治理模式。[5]楼宇社区是社区治理创新的实践平台,是社会管理实现智慧化的契机。传统社区治理模式由于存在理念性、体制性和机制性的弊端,实践效果不尽如人意。楼宇经济社区作为城市社区治理的空间延伸,是着眼于服务楼宇经济发展而构建的一种新型社区组织形式,是以商业商务空间为主体的“垂直型社区”,具有极高的集聚性、异质性和创新性,可以按照现代社区的目标进行科学的规划建设。在楼宇经济社区内,由于相关企业的从业人员受教育水平和眼界视野相对较高,比较关注社会公共事务和个人利益需求,具有参与社区治理实践的先天优势。因此,楼宇经济社区可以充当城市街道社区层面开展社会服务管理创新的良好实践平台,在当前智慧城市建设实践中,结合实际工作需要进一步完善楼宇经济社区的管理机制,适应数字化、信息化、网络化的发展要求,以楼宇联网的互联网、物联网平台为基础,逐步建立覆盖全部楼宇经济社区的智能化信息服务管理系统。该系统包含楼宇中心设备控制平台、系统集成平台、物业管理平台、社区服务平台及相应的服务系统,未来结合大数据、云计算和人工智能技术构建“一站式”信息云服务模式,可大大提高社会信息化管理的效率和水平。

总之,楼宇经济社区是政府推动楼宇经济进一步发展的重要举措,是社会管理服务经济发展的创新载体。在城市治理体系中,要进一步提高楼宇经济的运行管理效能,需要营造社区创新、创业氛围,强化社区协调服务经济的功能,引导社会管理走向社区治理,培养员工的社区归属感和认同感,打造社区事业共同体和利益共同体。[6]推进楼宇经济社区建设,应顺应楼宇经济社区化的发展趋势,以培育和提升政府、企业的社区意识为第一要务,积极构建社区化的服务团队、服务平台、服务机制和基层文化。所谓社区意识,是指社区成员对所在社区具有较高的认同度、归属感、责任心和参与性。培育和提升社区意识为构建楼宇经济社区描绘了发展蓝图:首先应将楼宇纳入城市治理的服务管理网络,使楼宇经济社区运行管理有章可循;其次,要建立科学化、规范化的楼宇经济社区待遇服务菜单,为入驻企业提供待遇可选的贴心服务;再次,可定期组织楼宇经济社区内外的文体活动,增进楼宇业主、企业、居民之间的情感联系;最后,结合街区制推进社区公共空间和设施共建共享,逐步实现楼宇活动场地、停车设施与周边社区的居民区互联互通、共建共享。

二、 城市治理导向的楼宇社区实践探索

1. 楼宇经济发展现状

作为全国最早提出楼宇社区概念的城市,杭州坚持系统谋划培育发展楼宇经济和楼宇社区,在领导体制上坚持市区联动、以区为主。市级层面主要牵头做好全市楼宇经济发展规划、政策、协调和考核等工作,具体工作则由区级层面负责实施。[7]2008年杭州成立市楼宇(总部)经济领导小组,规划了主城区“两轴两核,六心十三区”的楼宇经济总体布局[8],提出了楼宇招商“831”工程,即建成80幢左右的重点商务楼宇、30幢左右的特色商务楼宇和十大文化创意产业园,提出了以招商为龙头的“五个一批”的一揽子解决方案,即招商一批、管理一批、更新一批、建设一批、规划一批,加大楼宇招商力度,以招商带管理、带更新、带建设、带规划。围绕打造“中国民营企业总部中心”和“全国文化创意中心”的目标,杭州楼宇经济取得了长足进步。2014年杭州主城区投用规模以上楼宇407幢,比2013年增加22幢;2014年完成国、地税总额25347亿元,比2013年增加21.68亿元,其中地方财政收入148.32亿元,比2013年增加8.93亿元;2014年税收3000万元以上楼宇198幢,比2013年增加33幢;2014年稅收亿元以上楼宇78幢,比2013年增加22幢;2014年杭州各城区单位商务使用面积创造地方财政收入最高达到3470元/平方米(详见表1)。[9]

2. 楼宇社区发展类型

(1) CBD创新引领型。下城区是杭州主城区的商业商务集中区,是国家可持续发展实验区、中国现代服务业十强区、中国商业名区、中国最具投资价值CBD和中国楼宇经济发展十大实力城区,杭州现有的中央商务区即位于下城区武林商圈。2002年下城区在杭州市乃至浙江省率先提出“向蓝天要空间、向空间要效益”的楼宇经济发展理念,2004年产生了浙江省第一幢亿元楼宇——标力大厦。2009年下城区在国内率先提出“楼宇社区”的概念,挂牌成立了浙江省首家楼宇综合服务中心,倡导“服务零距离,楼宇社区化”,探索形成了以合作共治为特色的“12345楼宇经济服务模式”:一个目标——打造繁华时尚、精致包容的楼宇社区;两个平台——创建楼宇综合服务中心平台和楼宇信息系统平台;三个集聚——通过服务集聚和要素集聚实现效益集聚;四种合力——整合政府引导力、企业主体力、市场配置力和社会协作力;五项内容——经济服务、民生保障、城市管理、综合治理和党群建设“五进楼宇”。[10]十二五期间,下城区新增商业商务楼宇面积180万平方米,楼宇经济管理服务模式不断创新。在楼宇社区治理体系中,社区服务中心是关键力量,配置了街道指导员、街道招商员、社区联络员、物业管理员、安全员(片警)以及国税、地税、工商三部门办事员“一楼六员八人”的管理服务团队。在具体工作中,楼宇社区综合党委发挥引领作用,凝聚党员力量;楼宇社区服务中心主动向楼宇企业登门送服务;楼宇社区促进会由楼宇业主、区内企事业单位、楼宇党组织、楼宇社区服务中心、物业公司等共同组建,通过成员之间协商民主,对楼宇内重要事项进行协同治理,同时积极培育如微公益、I摄会、公羊会等多个公益性、文化性、群众性楼宇社团组织。[11]依托楼宇社区,下城区实现了从培育发展楼宇经济到建设楼宇社区的跨越,在全国率先开展楼宇社区标准化服务体系建设,率先推出楼宇经济发展指数。[9]CBD创新引领型是城市商业商务核心城区建设楼宇社区的成功实践,地段优势和商业商务设施完善是其成功的关键。2016年,122幢目标楼宇全口径税收超千万元楼宇达90幢,超亿元楼宇达50幢。调查显示,楼宇企业对下城区楼宇社区建设综合满意率达到93.80%,每平方米商务面积的地方财政收入贡献高达3470元。

(2) 新城新区商务招商型。位于江干区的钱江新城是新世纪以来杭州市新规划建设的中央商务区,规划商务楼宇约500万平方米。目前区内已经聚集了50余幢楼宇、近4000家楼宇企业,覆盖金融服务、现代商贸、文化创意、信息软件、电子商务等产业。2010年,江干区成立了杭州市首个专门为发展楼宇经济服务的行业协会——江干区商务楼宇物业管理行业协会,整合全区从事楼宇开发、楼宇物业、楼宇招商及楼宇管理服务的行业力量。2014年,江干区在全区实行楼宇经济“大招商”政策,提出让全区楼宇资源“流转”起来,面向所有街道和科技园区开放,努力形成全区楼宇资源共享、整合力量做大招商的格局,不断推进楼宇社区建设工作向“提高入驻率”“加强属地化”“注重贡献度”的方向转变。[9]2016年,杭州市政府迁入钱江新城市民中心办公,为江干区商务楼宇招商注入了新的活力。新城新区商务招商型是城市新城区建设楼宇社区的成功实践,商务招商取得实效是其成功的关键。调查显示,楼宇企业对江干区楼宇社区建设综合满意率达到92.80%,每平方米商务面积的地方财政收入贡献达1600元。

(3) 文教区强化提升型。西湖区是杭州市传统的文化教育强区,区内汇集了浙江大学、中国美院等大中专院校、科研单位200多家。2008年,西湖区出台楼宇经济扶持政策,提出了大力实施“9303工程”(三年内实现税收亿元楼宇9幢、千万元楼宇30幢、特色楼宇3幢),重点发展总部经济、研发经济、文化创意产业、高新技术产业、都市工业和现代服务业,最终目标是形成以税收为核心,以总部经济、创意经济、现代服务业为主体的楼宇经济形态。西湖区发展楼宇经济的载体主要有六大类:楼宇、厂房、孵化器、创意产业园、地块和综合体。西湖区围绕加快打造杭州楼宇总部经济中心的发展目标,在楼宇、镇街与区级部门三个层面整合用好楼宇园区资源,全力促进产业结构优化提升和转型升级。依托楼宇社区建设,西湖区实现了楼宇“一站式”服务,协助入驻企业办理工商、税务、融资、人才培训等基本业务,提升楼宇服务管理综合水平。2016年,西湖区76幢重点监控楼宇实现区內企业贡献税收97.34亿元,其中,一般预算收入5092亿元,每平方米税收达4346元;实现税收3000万元以上楼宇55幢,1000万元楼宇60余幢。[9]文教区强化提升型是城市次新型城区建设楼宇社区的成功实践,居住人气和人才优势是其成功的关键。调查显示,楼宇企业对西湖区楼宇社区建设综合满意率达到92.30%,每平方米商务面积的地方财政收入贡献达1558.9元。

(4) 智慧城区整合提升型。上城区是南宋都城临安的皇城所在城区,也是杭州面积最小的老城区。上城区的湖滨商圈紧邻西湖景区,区位优势显著,著名品牌云集,但近年实体商业受电商冲击较大,部分区域商业楼宇空置率较高。如何利用互联技术和移动应用终端来提高传统商业的人气和收入,提高楼宇智能化建设水平,吸引优质企业入驻,是上城区楼宇经济发展面临的考验。为此,上城区在楼宇社区建设方面,通过有效整合街道社区、职能部门、楼宇物业三方力量,实现经济服务、民生保障、城市管理、综合治理和党群建设等“五项内容”进楼宇。依托湖滨商圈推动时尚商圈、智慧商圈建设,提升改造现有楼宇设施。通过楼宇有机更新、楼宇管理提升和楼宇腾笼换鸟,充实完善楼宇经济发展硬件,重点培育一批颇具特色的楼宇。结合智慧城区和特色小镇建设,通过智能化改造,提升楼宇社区的服务管理品质,实现楼宇办公智能化、楼宇自动化、消防智能化、安保智能化、通信自动化和节能自动化。重点引进国内外大型公司、知名企业的区域总部或其分部、研发外包机构、销售中心等。关注经济带动性强、附加值高的项目,努力形成总部经济、文创经济、税源经济集聚的业态结构。智慧城区整合提升型是城市传统老城区建设楼宇社区的成功实践,核心地段和人才优势是其成功的关键。调查显示,楼宇企业对上城区楼宇社区建设综合满意率达到91.50%,每平方米商务面积的地方财政收入贡献达1467元。

(5) 工业区改造提升型。拱墅区是杭州著名的传统工业区,全区工业产值曾一度占到杭州主城区工业总产值的60%。迈入新世纪以来,为配合杭州城市环境提升工程,拱墅区累计搬迁工业企业516家,受影响工业产值达180亿元,受影响税收达19亿元。[12]利用腾出来的宝贵空间,拱墅区积极打造新产业平台,大力发展互联网广告、动漫设计、电子商务、文化创意及金融服务、现代商贸等以智慧信息产业和广告产业为引领的楼宇经济,并依托运河生态景观文化功能,形成以运河为轴线、城市功能为依托、现代服务业为主体、呈立体分布的现代服务业集聚区。[13]拱墅区计划到2018年盘活现有楼宇资源,实现三个“3”,即楼宇年去化率30%,新引进企业3000家,新引进企业税收贡献3亿元。[9]工业区改造提升型是城市传统工业区建设楼宇社区的成功实践,产业结构转型和新业态培育是其成功的关键。调查显示,楼宇企业对拱墅区楼宇社区建设综合满意率达到9020%,每平方米商务面积的地方财政收入贡献达1200元。

3. 楼宇社区发展模式

改革开放以来,包括杭州市在内的浙江省各级地方政府以开明、务实的态度与民间市场主体建立了默契的合作关系,为最大限度地挖掘和释放民间的创造性活力,发挥民间市场主体在诱致性制度变迁中的作用,建构了最宽松的政治和政策空间。[14]调查显示,越来越多的企业在办公选址时会更多地考虑员工各方面的需求,楼宇所提供的服务细致程度往往成为影响企业最终选择的重要因素。为此,依托近年来城市治理导向的社会服务管理创新实践,杭州各城区尤其是主城区依靠良好的区位优势和资源平台,积极实践支持楼宇经济发展的楼宇社区建设模式,建立了社会的组织化与组织的社会化双向反馈的体制机制。[5]

在楼宇经济的发展中,强调政府主导力、市场配置力、企业主体力“三力合一”,市级政府部门(楼宇经济领导小组)是楼宇经济发展的主导者、规划者、扶持者、规范者和提升者。在城市治理体系中,市区两级政府将自己定位为楼宇社区的“引导者”而不是“操盘者”,将社区自治组织界定为联系政府和居民的中介机构,并通过向街道办事处权力下放助推社区等自组织及其他社会组织成长。发挥多元主体在社区治理中的互补作用,实现社区公共事务治理过程中不同主体的“各司其职,各负其责”,从而使政府的部分社会管理职能向社会、社区和中介组织转移。基于城市治理的要求,政府管理模式向基于合作共治的服务者转型,更多地从公共管理角度来服务、保障入驻楼宇的企业发展。[6]在楼宇社区建设中,逐渐建立起了楼宇党组织、楼宇服务中心和楼宇促进会共同参与管理社区经济社会事务的制度(如图2所示),体现了楼宇经济社区化的发展趋势。CBD创新引领型楼宇社区发展需要超高的人气和充足的人流量,为此要加快城市的楼宇空间集聚,打造核心区楼宇经济产业链和产业集群,形成配套齐全、设施先进的楼宇经济集聚区。新城新区商务招商型楼宇社区发展需要商业和商务要素的持续导入,要在楼宇总体布局上摒弃以前商业与商务完全隔绝的分布格局,将餐饮、娱乐、健身、休闲、书吧等公共服务设施嵌入其中,形成融商业、商务、休闲于一体的城市综合体,为商业商务运营提供设施配套。文教区强化提升型楼宇社区发展需要依托创新创业的文化氛围和人才优势,为此要响应国家“大众创业、万众创新”号召,加强众创空间、新型孵化器以及由废弃厂房、仓库改造而成的创意办公空间、文化创意产业园建设,提升城区的文化特色和创意空间。智慧城区整合提升型楼宇社区发展需要整合老城区的智慧应用平台,楼宇经济要在“精细化管理”上做文章,提高整体效益,在信息化和网络化高度普及的背景下,将楼宇经济作为财富创造和集聚形式以及生产生活新形态重新谋划打造。工业区改造提升型楼宇社区发展要注重城

区产业结构优化和环境品质提升,在创新创业热潮涌动的时代,注重空间公共化、企业平台化、员工创客化、用户个性化的城市社区自循环生态圈正在形成。

总之,随着城市新城开发和老城有机更新以及产城融合的推进,城市中紧缺的已经不是写字楼等普通商务楼宇,而是那些能做到极致品质化、个性化、全球化的特色楼宇,因此楼宇经济迎来了转型升级为“2.0版”的发展契机。从基础办公需求到物业服务,再到运营的可持续发展,各方对楼宇的角色定位和需求诉求都发生了改变。地方政府、楼宇业主经历了由楼宇建设商向楼宇运营商的转型升级,从以前的建楼卖楼、片面追求租金、片面追求短期效益转向追求业态培育、综合收益和长期持有,更加重视楼宇经济与城市社会建设的协同;商业商务地产的运营管理从以前的“看门、扫地、收件、防小偷”的“粗放式管理”向注重智能、效率、环保、个性的“管家式服务”转变,物业管理更加关注细节、个性需求和用户体验。[9]楼宇经济发展形态从过去依靠单幢楼宇“单打独斗”的“零散式”发展逐渐向商圈、专业市场、特色街区、产业园区、城市综合体、特色小镇集聚,依托“楼宇+专业市场”“楼宇+特色街区”“楼宇+产业园区”“楼宇+城市综合体”“楼宇+特色小镇”等融合发展模式,形成了产业集聚区、中央商务区、特色商圈、城市综合体、各类特色小镇等不同形式的楼宇经济集群。楼宇经济的转型升级为楼宇社区建设模式创新奠定了基础。

三、 城市治理导向的楼宇社区发展模式提升路径

在国家治理体系中,地方政府创新的基本策略主要表现为:通过政府管理方式、方法的技术创新提高政府运行效率;通过建立新的服务平台,扩大公共产品供给,满足市场主体和社会公众日益增长的公共服务需求;通过将新的管理要素同现行体制相嫁接,创造出更有效率的政府管理运行机制或载体。[10]近年來,随着国际宏观经济环境变化和我国经济发展方式转变,土地、空间、人口、资源、环境对经济发展的刚性约束作用逐渐显现,中央出台了一系列“三去一降一补”(去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板)的调控政策,力求建立以用户需求为中心、反映商品属性适应市场需求的政策供给体系。楼宇经济作为发展区域经济的重要抓手,对加快推进城市经济和社会结构转型升级、提升土地等空间资源的利用率有积极意义。然而,在完全市场化的情况下,楼宇经济的发展不可避免地产生如同质化无序发展、产业集聚度低、区域恶性竞争等一系列问题,相关配套设施的发展也相对滞后。因此亟须建立一种楼宇经济空间发展体系,以期将城市楼宇经济的发展纳入科学化、系统化、协调化的发展轨道。[15]从城市治理导向来看,楼宇经济社区建设模式是地方政府为实现楼宇经济健康可持续发展,依托城市治理体制整合各方力量实践而来的成果。归根结底,楼宇在本质上属于城市生产性空间,而空间问题始终是城市规划的基本问题,也是我们研究城市治理需要认真思考和系统解决的问题。围绕楼宇经济等生产性服务业空间布局问题,从社会服务管理层面解决好空间生产效能问题,需要考虑采取新的举措,积极推动楼宇经济社区建设模式创新。

1. 明确政府角色定位,践行城市治理模式。搭建各方广泛参与的发展平台,加快楼宇经济社区的品质提升。城市治理需政府转变角色,从政府管理走向公共治理。在应对和处理公共事务方面,关键是要建立起有效的社会参与机制,能够通过调查发现存在的问题,在目标导向指引下发现城市治理的“地方性”特征,根据问题导向研究解决方案,并探索建立起科学的考评体系和保障机制。楼宇社区作为以政府为主导、以社区为主体、按照市场化原则打造而成的利益相关者共同治理的组织网络,在建设方面需要地方政府加强引导和规范,发挥好政府在战略规划、市场监管和公共服务方面的优势,做好相应的服务保障。同时,需要政府进一步明确自身角色定位,从不该管、管不了、管不好的领域中逐步退出,让市场真正发挥配置资源的基础性和决定性作用,有效提升市场化运行效率。在城市治理体系中,政府不仅要牵头编制各类规划,而且还要更加注重规划在实施过程中所能达到的效果,以规划为统领不断提升治理能力和治理水平,不断提升城市空间的品质与活力。

2. 强化规划引导战略,突出楼宇经济特色。明确楼宇经济发展的主要业态,培育具有特色的楼宇经济社区。超前规划商务楼宇功能定位,引导楼宇业主招大引强,走特色化、专业化、规模化的发展道路。积极吸引国内外知名现代服务业大集团、大公司,重点支持文化创意、中介服务、金融服务、高新技术等优质企业入驻,着力扶持特色楼宇的开放式共用平台建设,促进楼宇内优势产业集聚,形成“一楼一行业、一层一特色”的分工格局,培育一批集群化的特色楼宇,实现高端化的业态集聚。整合楼宇地块资源,统一布局楼宇经济功能区块,合理搭配不同类型、功能楼宇的比例,加快推进重点楼宇项目建设,打造一批相对集中、功能完备、管理成熟的商业商务精品楼宇,形成更多高品质楼宇经济发展载体,实现楼宇建设理念现代化、楼宇运行设施智能化和楼宇外观设计特色化。对楼宇资源分布进行调查摸底,准确把握楼宇经济发展状况和重点楼宇。抓住城市产业“退二进三”和城市有机更新的契机,全面开展楼宇“三退三进”,盘活现有楼宇,优化入驻企业结构,实现楼宇增量扩容和楼宇资源的经济效益最大化。用足用好城中村土地征收后给村集体的10%留用地资源,纳入全市楼宇经济规划布点体系,储备一批新楼宇资源。

3. 完善基础设施建设,优化楼宇经济环境。根据商务楼宇的功能定位和目标客户,鼓励商务楼宇积极合理配置交通资源,着力解决静态交通压力。随着城市轨道交通逐步普及,轨道交通站点作为大城市中重要的空间联系纽带与节点,将成为城市楼宇社区建设模式创新的触媒,产生“轨道+社区”创新的多重示范效应:“轨道+土地”将提高车站周边地区土地使用综合效益,“轨道+环境”将提升城市环境品质,“轨道+交通”将改善城市中微观出行效率,“轨道+政策”将为车站周边地区的城市更新和新区开发提供更强劲的动力。[16]积极构建服务楼宇经济发展的新机制和软环境,努力为企业入驻提供高效、便捷、全面的服务。加强道路两侧立面综合整治,完善商业商务区步行系统,营造舒适的商业商务环境。以三维地理信息技术为依托,整合招商、工商、街道、税务等多部门的相关基础信息及管理需求,提高楼宇经济宏观税源经济分析能力,设计开发楼宇信息系统,实现联动管理。重视商务楼群的业态布局,合理调整周边业态,构建商务休憩中心,配套发展酒店式公寓、商务酒店等商务设施,营造良好的商务氛围,丰富楼宇经济内涵,促进商务楼宇与商圈的互动发展。开展专业化、个性化商务服务,实现高效的物业管理,提升商务楼宇管理品质。积极引进国际知名的写字楼物业管理顾问公司,大力培育、引进具有一流资质的物业管理公司,设立专业商务管理中心。

4. 集成数字服务系统,建设智慧楼宇社区。完善基础设施配套服务网络,优化楼宇创新环境。数字化、信息化、网络化、智慧化是社会发展和社区建设的必然趋势。随着移动互联网时代的全面普及和物联网应用的逐步推广,商务楼宇正在向个性化、人性化、智慧化方向迈进,楼宇空间不同程度地融合了个性化办公、贴心化服务、国际化配套。许多高端楼宇已初步实现了“智慧化”,为建设智慧社区奠定了基础。智慧社区是一个完整的生产、生活、生态系统,能够将社区中原本各自离散的功能集成起来,实现设施和资源互联互通、共建共享,为用户的生产生活带来便利。智慧楼宇社区是智慧社区建设的重要方面,依托社会服务管理系统和指挥平台,按照政府职能改革权力清单、责任清单的要求,打造满足社区需求的服务型智慧政务平台。[17]如前文所述,该平台具体又包括中心设备控制平台、系统集成平台、物业管理平台、社区服务平台,可嵌入多项服务功能。依托智慧城市建设的商业模式创新,智慧社区建设有望率先纳入商业化运营,为智慧应用服务进社区、进家庭奠定基础。[18]根据中央关于新建住宅推广街区制的规划,未来城市居民居住区与楼宇经济社区之间的关系将更加紧密。因此,有必要谋划智慧城市时代依托城市社会服务管理大平台开展街区治理,以街区为单位将分散在公安、城管、街道等多个部门的视频监控等数字系统进行整合,推动楼宇社区内的活动场所、停车设施与周边居民区共享;及时采集民生诉求、矛盾纠纷、突发事件等信息和社情民意,将社区内的各类诉求快速交办到相关职能部门和社会组织,做到全面采集、动态管理、及时处置。

5. 创新项目经营机制,保障楼宇经济招商。以楼宇作为招商引资的重要载体,针对性地引导行业集聚发展,突出特色招商,逐步形成一批软件楼、中介楼等特色商务楼。鼓励楼宇业主与政府部门联合开展招商,采取一楼一团队、重点项目实施推进组等形式,同时突出知名企业的引导示范作用,实现以商招商、以外招外。增强区域辐射带动,发展楼宇总部经济。积极吸引跨国公司和国内其他地区大企业集团设立区域性总部,大力吸引知名企业的营销总部、研发总部、财务总部等职能总部,积极培育跨国公司总部楼宇、民营企业总部楼宇、高科技企业总部楼宇等,努力打造总部经济中心。充分利用国内外两个市场、两种资源,培育一批大型、特大型企业总部,鼓励这些企业实现总部与生产分离,向区外、境外转移生产基地,参与国际国内竞争与合作。加快商务区、新城和城市综合体的整合,建设现代服务业基地和科技创新集聚区,大力培植优势主导产业和产业集群,重点发展商务商贸产业、文化创意产业、电子信息产业和科技研发产业。加快中小企业服务體系建设,促进中小企业与企业总部在人才、技术、服务等方面的配套协作,构建总部经济产业链。

6. 完善组织管理架构,构建楼宇社区治理体制。围绕楼宇经济门类,提升社区助推作用。适应城市规划的“文化转向”和楼宇经济社区化的发展趋势,推动社区型的楼宇经济形成规模效应和示范效应,提升社区参与经济发展的服务保障功能。满足产城融合度不断提高的发展需求,以城市发展方式转变带动经济发展方式转变,依托一流的城市环境品质为吸引企业总部落户、发展楼宇经济提供配套服务。加强楼宇经济定量考核,提升楼宇内部的要素空间贡献效率,通过楼宇招商、腾笼换鸟、盘活存量、补齐短板等途径,提升楼宇的智能化、信息化、精细化管理服务水平,提高楼宇经济的税收产出和财政贡献。建立有序合理、分工明确的社区组织架构,确保社区功能有效发挥。城市治理的核心是利益相关方广泛参与。注重政府、业主、企业、物管公司多方社区主体联动,精心营造基于便捷交通的公共服务适宜的城市社区空间。结合服务模式创新,简化办事程序,提高办理效率,实现政府服务企业“零距离”;优化服务平台,建立与重点楼宇业主、物管公司、入驻企业定期交流的联动机制,及时解决楼宇经济发展中暴露的问题;定期召开由政府部门、企业参加的联席会议,分享信息,解决问题。在“立足社区、面向社会”的管理模式下,政府主管部门负责制定规则和标准,社区基层组织负责落实业务管理,社区居民广泛参与相关事务,逐步形成政府指导下权责统一的社会服务管理新机制。楼宇社区的重要事项需经过楼宇社区促进会的集体讨论和民主协商,充分体现了城市治理的主体多元化、结构网络化、过程互动化和方式协调化的诉求。[19]适应楼宇经济2.0到来的机遇与挑战,出台旨在促进楼宇经济发展的楼宇社区建设政策,强化产业引导,通过金融支持、设施配套、服务到位、平台建设等社区治理方式创新,积极吸引骨干企业入驻楼宇。同时,培训一批高素质的楼宇运营、物业管理方面的职业经理人和专业技术人员,满足发展楼宇经济、建设楼宇社区的人才需求。

四、 城市治理导向的楼宇社区发展模式讨论

经济新常态是一个特定的经济发展时期而不是动态性的经济周期,通常经济增长面临结构、方式、速度、动力的显著性变化,比如进入互联网时代后涌现的商业模式创新。转型升级、提质增效是互联网时代楼宇经济发展的必然趋势,其发展潜力和增值点不在于增加了多少楼宇面积,而在于楼宇内先进产业的可持续性引进与培育,在于楼宇的高品质运营管理和服务保障。

当前我国城市经济竞争已进入比拼现代服务业实力的新阶段,从某种意义上说,现代服务业就是一种以楼宇经济为载体的综合体经济、街区经济、会展经济、创意经济。如何利用好城市治理的资源整合优势发展楼宇经济?如何从物业软性服务提升和社会力量推动角度解决楼宇经济发展面临的难题?地方政府正在探索“四张清单一张网”和“最多跑一次”等简政放权改革,构建城市治理导向的标准化、社会化的公共服务体系。基于楼宇经济社区所承担的经济社会共同体职能,通过规划引领、搭建平台、政策导向、特色强化等差异化举措构建区块链,使不同区块的楼宇经济避免业态同质化、一般化、碎片化,实现统一规划、分区招商、多点发展,突出各区块特色。同一区块的楼宇尽可能形成业态相同或相近的产业集群,以龙头企业带动相关上下游企业,集聚形成综合型、专业化、集群式的楼宇经济集聚区。

城市治理是国家治理体系和治理能力现代化在城市管理层面的必然要求,是转变政府角色和管理方式的改革目标。经济体制改革的核心问题就是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用,更好地发挥政府的调控作用,其实质就是要处理好经济活动中宏观与微观的关系。政府的作用就是要通过制定发展战略、发展规划、各类专项规划、强制性标准、税收政策和市场交易规则等,在宏观上体现政府配置资源的战略意图,引领市场投资和行业发展方向。[20]在城市治理的体制下,一方面要求政府依法为公众提供更加便捷、优质、高效的公共服务,逐步构建科学完善的社会服务管理体制机制[21];另一方面要求公民能有更便利、可行、有效的公共事务参与渠道,发挥非政府组织在治理体系中的独特作用,逐步形成体现群众路线和“人民城市人民建、人民城市人民管”的具有中国特色的城市治理体制机制。

楼宇经济社区作为顺应楼宇经济蓬勃发展的社会服务管理创新产物,具有生产空间、生活空间、生态空间功能复合的特征,其数量和规模随着楼宇经济的发展而逐年增加。楼宇经济社区具有传统城市社区所不具有的开放性、成长性、复合性等独特优势,能够为政府管理重心下移、推进社区街区治理提供更广阔的实验平台。楼宇经济社区建设有利于建立社会网络、提升社会资本,有利于基层文化建设、促进社会融合,是一项政府公共政策创新,我们可以用政府创新扩散理论来解释公共管理与政策创新的原因以及如何跨部门、跨区域被采纳和实施[22]。2016年12月公布的《杭州市楼宇经济发展“十三五”规划》提出,杭州楼宇经济将构筑“两主七副多点”的空间格局,将环西湖主中心板块和钱江新城、钱江世纪城主中心板块作为杭州市楼宇经济发展的核心板块,顺应杭州城市从西湖时代向钱塘江时代迈进的发展趋势。楼宇经济发展的主攻方向与城市发展的主攻方向完全一致,楼宇经济发展的空间格局与城市发展的空间格局完全吻合,符合城市发展与治理的大趋势。回顾与探讨杭州楼宇经济社区建设经验,对于进一步推动楼宇经济健康可持续发展、巩固深化城市治理导向的社会服务管理创新成果,以及继续探索基于楼宇的系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的社会服务管理体制机制乃至现代化的治理体系都具有现实意义。

王国平. 城市论——以杭州为例[M]. 北京:人民出版社,2009: 9831021.

[2] 夏效鸿. 楼宇经济发展研究[M]. 北京:经济日报出版社,2010: 320.

[3] 韩叙. 楼宇经济遍地开花的喜与忧[EB/OL]. [20160830]. http://views.ce.cn/main/yc/201111/21/t20111121_22853519.shtml.

[4] [美]達格拉斯·诺思. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 杭行,译. 上海:格致出版社,上海三联书店,上海人民出版社,2008:37.

[5] 李明超. 城市治理导向的社会服务管理创新刍议——以杭州为例[J]. 当代经济管理,2015(11).

[6] 吴金群. 楼宇经济发展过程中的政府管理模式转型——以杭州市下城区为例[J]. 中共浙江省委党校学报,2011(3).

[7] 夏效鸿. 中国楼宇经济发展报告(2015)——“2.0时代”的楼宇经济“互联网+”路径[M]. 北京:人民日报出版社,2015: 115.

[8] 王国平. 发展楼宇经济 转变发展方式[EB/OL]. (20091214)[20160903]. http://hznews.hangzhou.com.cn/xinzheng/wgp/content/200912/14/content_2951677.htm.

[9] 杭州市发展和改革委员会. 2014年度杭州市楼宇经济发展目标完成表[EB/OL]. (20150921). http://www.hzdpc.gov.cn/ztzl/ztzl_lyzb/ztzl_lyzb_qxdt/201506/t20150610_37346.html.

[10] 郑斌. 下城:“三位一体”让楼宇社区闪亮登场[N]. 杭州日报,20140415: A12.

[11] 中共杭州市委政研室. 杭州建立“三位一体”楼宇社区治理模式[J]. 政策瞭望,2014(6).

[12] 徐峻. 拱墅:从街区经济走向楼宇经济[N]. 浙江日报,20140409.

[13] 王军,陈晔. 拱墅区召开发展楼宇经济推进大会[EB/OL]. (20120906)[20160927]. http://ori.hangzhou.com.cn/zznews /content/201209/06/content_4371220.htm.

[14] 何显明. 地方政府创新实践的生成机制与运行机理——基于浙江现象的考察[J]. 中国行政管理,2009(8).

[15] 洪田芬,杨毅栋. 楼宇经济空间发展体系研究——以杭州市为例[J]. 城市规划,2010(1).

[16] 施卫良. 地铁国贸站“轨道+”模式改造案例研究[J]. 城市规划,2016(4).

[17] 李明超. 文化规划的发展成效、模式分析与经验启示——以英国为例[J]. 城市发展研究,2015(11).

[18] 阮重晖,李明超,朱文晶. 智慧城市建设的商业模式创新研究[J]. 浙江学刊,2015(6).

[19] 颜鹰. 楼宇社区标准化建设的探索[J]. 科技与产业,2012(3).

[20] 黄发儒. 推进土地供给侧结构性改革的思考[J]. 中国土地,2016(12).

[21] 王佃利. 城市治理中的利益主体行为机制[M]. 北京:中国人民大学出版社,2009:1015.

[22] 于文轩,许成委. 中国智慧城市建设的技术理性与政治理性——基于147个城市的实证分析[J]. 公共管理学报,2016(4).

The building economic community, briefed as the building community, is an integration of building economic development and social management.It is a means by which the city government carries out social management and promotes economic development during social transition, in which economic transition and social transition supplement each other. Reviewing the evolution of the building economy as well as the innovation and development of building communities, the paper conducts an institutional analysis of building community construction. In Hangzhou, building communities can be divided into five types, including CBD innovationled communities, new city investment promotion communities, cultural and educational enhancement communities, smart city integration and enhancement communities, industrial area transformation and upgrading communities. Aimed at the goals of external economic effects and public goods allocation optimization, the paper starts with the optimization of urban space to improve production efficiency and explores the development paths of building communities — clarifying government roles, strengthening planning and guidance, improving infrastructure, integrating digital service, innovating project management, and improving organization and management.

urban governance;social management;building economy;building community;resource allocation

王晨麗