权力、资源、专业的互动博弈:政府购买服务中的政社关系研究*

2017-07-05穆莉萍

穆莉萍

(四川外国语大学 社会学系,重庆 400031)

权力、资源、专业的互动博弈:政府购买服务中的政社关系研究*

穆莉萍

(四川外国语大学 社会学系,重庆 400031)

随着政府购买社工服务的逐步推进,政府与社会工作机构之间的互动关系变得直接、频繁、复杂而微妙。在项目场域中,政府与社会工作机构围绕资源、权力、专业展开持续的互动博弈。在此过程中,双方有着各自的行动逻辑,同时又倾向于“策略合作”。然而“策略合作”并不简单表现为合作,双方的利益取向及互动关系的动态性决定其策略合作的复杂性。其中资源的依附性使社工机构在策略合作中处于绝对的弱势地位,由此也影响了其专业性和发展的独立性。应通过政府购买机制的健全,实现政府与社工机构的双向建构,最终使二者建立起一种“独立中有合作”的“伙伴关系”。

政府;社会工作机构;政府购买服务;政社关系;互动博弈

一、问题提出

本文的政社关系特指政府与社会工作机构之间的关系。这里,政府既包括地方政府、街道办事处,也包括具有准政府性质的社区。这是由于在“政府领导型”的中国社区建设中,社区虽然拥有一定的自主权力,但在决策和行动上仍然以政府为中心,受到政府权力和资源的制约,事实上扮演着准政府的角色。近几年来,一些地方政府开始普遍尝试政府购买包括社会工作专业服务在内的各种公共服务。这使政府与社会工作机构在资源、权力、专业等层面的互动也变得更直接了,其中呈现的关系与问题也最为复杂而微妙。长期以来,许多学者运用的“国家—社会”研究范式来研究政社,显得过于宏观与抽象,即使一些以微观个案为例所做的研究,也显得具体实例与宏观抽象的理论阐释之间缺乏有机性,而呈现机械套用之嫌,这主要是由于缺乏贴切适用的研究范式与分析工具所致。因此,本研究提出了“权力、资源、专业互动”研究范式,希望对“国家—社会”研究范式进一步具体化,使其更具有操作性与适用性,从而可以对中国社会工作实践中的政府与社会工作组织之间的关系进行宏观、中观、微观层面的综合审视与探讨,并在此基础上思考如何构建良性互动的政社关系。

二、基于布迪厄场域理论的分析:权力、资源、专业的互动博弈

法国社会学家皮埃尔·布迪厄的场域理论认为,场域是一种冲突的社会空间,场域中各种行动者都在利用自身资源来取得各自的利益;场域理论坚持一种关系主义的方法论,认为场域由附着于某种权力(或资本)形式的各种位置间的一系列客观历史关系所构成[1]。这种关系是客观的,是与个人意识和意志分开存在的。在场域内,占据不同位置的人们以个人或集体的方式,为了捍卫或改进他们现有位置而斗争。有斗争就有策略,场域内占据位置的人会运用各种策略。

根据布迪厄的场域理论*皮埃尔·布尔迪厄(1930—2002),是当代法国最具国际性影响的思想大师之一,曾是巴黎高等研究学校教授,法兰西学院院士。他的工作可以描述为,不断尝试在理论上克服具有社会理论特征的对立性,系统地阐述对社会生活的反观性探讨,是三个基本概念:“习性”(habitus)、“资本”(capital)、“场”(field).参见布迪厄,华康德:实践与反思——反思社会学导引,李猛、李康译,北京:中央编译出版社,1998年,第133-134页。,在政府购买社会工作服务过程中,也相应地形成了特定的项目场域或关系网络。这种关系网络有其自身的逻辑和运作规律,构成对行动者行动的限制性制约条件。行动者斗争靠的是其掌握的资本,斗争目的又是争取更多的资本,终极目的是为了获取权力,形成支配关系。而这个过程不是单向的,而是互动的。处在场域中的政府和社会工作组织都拥有各自的权力,但政府与社会工作组织本质上拥有的权力是不一样的[2],而政府在权力的占有和支配上远远大于社会工作组织。因此本文在权力的界定上主要强调来自政府层面的单一权力[3]。它在具体形式上符合韦伯所认为的,权力是一种在遇到反对的情况下强加给其他个体的能力。在韦伯看来,权力的支配是一种利益格局的支配,在此过程中韦伯意识到对资源的控制能够产生权力。因此可以看出权力和资源密切相关,而本文所提及的资源主要包括资金、人力资源、场地、人脉等,涵盖或类似于布迪厄的资本概念;专业则是一种基于社会工作价值理念的专业服务或专业能力。在权力、财政资金资源配置上,政府处于绝对优势,而在专业能力上社会工作组织则更具优势。因此,基于权力、资源和专业上的互动博弈是推动政社合作的关键。

根据上述分析,本文采用“基于场域理论的权力、资源、专业互动博弈”的分析框架,把政社互动过程中的不同行动主体及其互动关系纳入统一框架来解释。在政府购买服务实践过程中,政府与社会工作组织都会采取某种对自己有利的策略,追求自身利益最大化和有意义的行为,并体现出一定的自主性和独立性[4]167-169。同时,由于每个行动者的自主性和独立性,他们彼此间的互动会产生矛盾和冲突。在这个互动过程中,任何一个行动主体,无论采取何种策略都会受到另一行动主体的影响,行动者彼此间相互需要又相互依赖。正是策略的互动性,才会导致行动者在互动中不断调整自身角色和功能,来适应整个关系结构的变化,并推动行动者之间从冲突、矛盾走向合作、共赢。如图1所示。

图1 基于场域理论的权力、资源、专业互动博弈分析框架

根据这一分析框架,本研究立足于社区社会服务示范项目,以政府与社会工作组织关系合作化为前提作研究。政府与社会工作组织关系合作化是政府与社会由单独行动转向联合行动的过程,是基层社会治理结构转型中国家与社会关系变化的过程。尤其在政府购买社会工作服务项目过程中,权力、资源、专业的关系的整合成为政社互动过程中要解决的主要问题。本研究着重通过对政社关系合作化的考察,分析政府购买社会工作服务项目过程中政府与社工服务组织的属性及行动逻辑,探讨双方在资源、权力、专业视角下进行博弈与策略合作的行动,并借此对构建良性政社关系提出相关建议。

三、案例分析——以Z社区社会服务示范项目为例

从2012年开始,Y政府每年设立专项资金,以项目形式,向社会购买社会服务,支持社会组织参与社会服务。本文所提到的Z社区社会服务示范项目是Y政府资助社会组织在社区开展专业服务的一项举措。该项目以Z社区为实施平台,依靠“社工+志愿者”队伍,坚持以Z社区服务对象的需求为导向,与专业社工机构M合作,开展关爱社区少年儿童、助老助残、社区矫正服务等活动,以此来促进和谐社区建设。笔者以研究者和项目督导者的身份参与了项目的整个实施过程,通过为期六个月的观察、访谈,对该项目运作过程中社工机构与政府、社区的互动关系、运作方式有了深入的了解。笔者在参与观察的基础上,分别对政府工作人员、政府项目负责人、社区工作人员、机构社工等进行了多次非结构式访谈,并做详细记录和资料分析。被访者情况如表1。

表1 被访者情况

(一)政府与机构的行动逻辑及策略合作

1.政府在与社工机构的互动合作中采取支持与控制并重策略

在Y政府与M社工机构的互动中,政府占据着权力和资源两大优势。这里,政府对社区也形成资源和权力的控制。在政府与社区互动场域中,政府掌握了大量的权力和资源资本。政府的权力资本在社区发展形成过程中早已渗透其中,社区体制的建立便是在政府体制上形成的,政府的行为方式与行动逻辑也渗透在社区中,这使社区也具有相似的行为方式与行动逻辑,如追求政绩工程;此外,对社区的考核标准也是政府制定的,社区的资源几乎完全是靠政府支持。这一切从根本上决定了社区的行动要服从政府的行动逻辑。

一个项目能够有资金资源,我们很欢迎,但是如果工作量太大,给我们的资源也不能与工作量匹配的时候,我们的积极性和项目工作效率会下降。遇到这种情况,通常上级部门就会给我们做思想工作,或者直接就是施压,那就只有硬着头皮做了,毕竟社区出不出成果,做得好不好,以后能不能争取到更多资源,还是要政府说的算。(社区工作人员2)

由上看出,社区具有准政府色彩,虽然它与政府也存在博弈关系,但总体上遵从的是政府的行动逻辑。因此,本文将社区与社工机构的互动关系也看成是政府与社工机构的互动关系的构成部分。

政府购买公共服务因应了公共需求的不断增长,以及社会对公共服务的效率与专业性的更高要求[5]156。社工机构的出现一方面弥补了政府的专业性不足,另一方面降低政府单独承担社会管理的成本和风险。这是政府与社工机构合作在社区运行社会服务示范项目的现实背景。这种合作对政府、社区、社工机构都是一种现实而理性的选择。对于社工机构而言,政府提供的资金、社区提供的场地,无疑为其提供了生存发展的空间。

有了这个项目,我们获取了很大的资金支持,包括政府资助我们的办公场地,就在社区的山上,原来是个文化站,有了这样的办公场地,我们就能长期服务,即使这个项目结束了,我们的场地还在,我们的其他服务还能依托于此,而且和政府的这种关系也能为我们今后的项目争取更多的资源。(机构社工2)

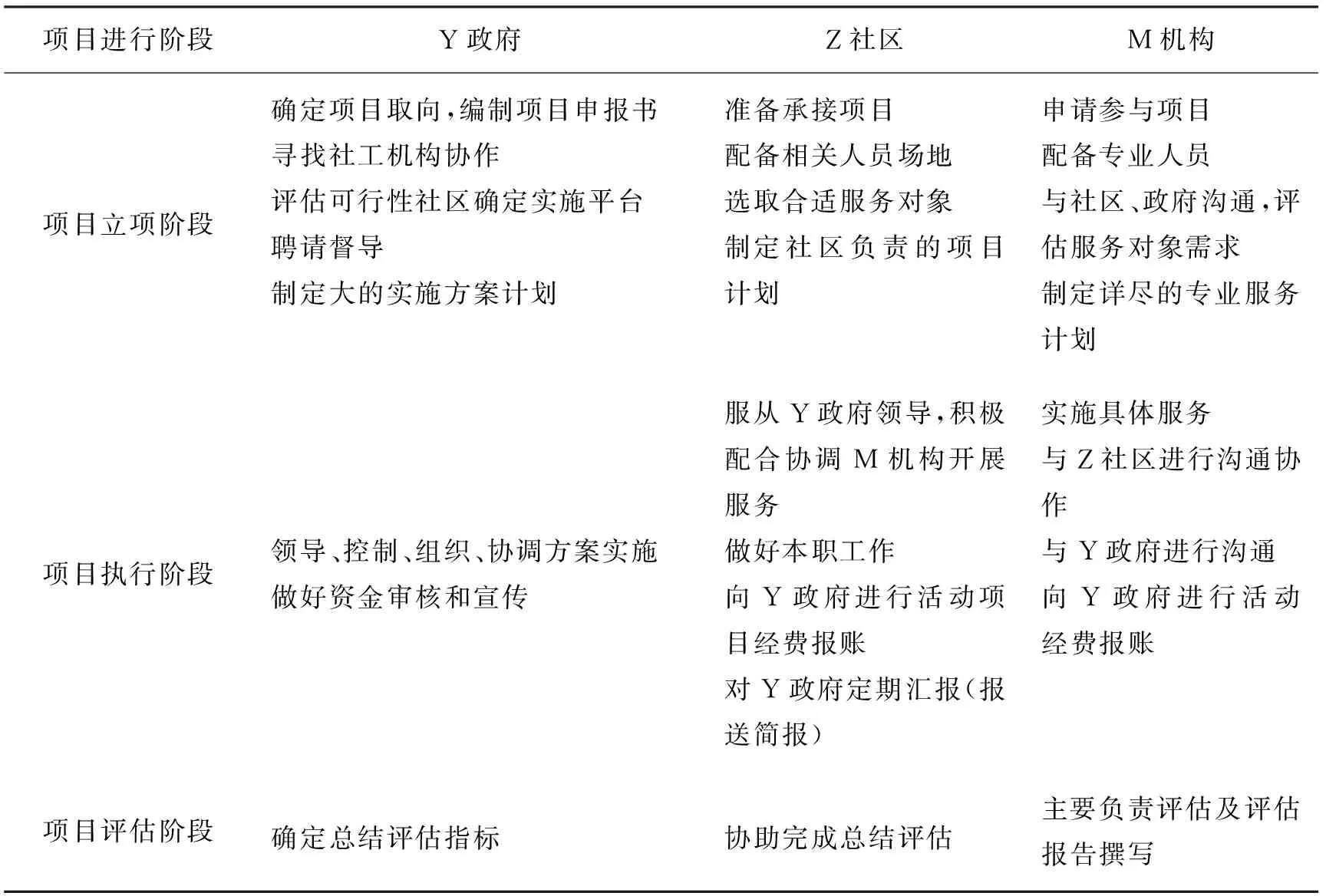

政府对社工机构的支持符合其自身利益和行动逻辑,即出于降低社会管理成本与风险的需求,也包括出于做出政绩的需要。但政府也有试图控制社工机构的趋向。这主要是由于政府是社区服务项目的实际推动者,包括项目的设置、相关规则的制定、项目实施要求等都是由政府制定的。社区作为准政府,其主要工作是按照政府的要求,整合自身资源做好服务项目的承接。对于社工机构机构而言,则是项目的具体执行者与实施者。三者的具体角色分工如表2所示。

表2 M机构与Y政府、Z社区在项目不同时期的角色分工

由上可以看出,政府与社工机构的互动合作主要是围绕权力、资源、专业来展开的。对于社工机构而言,不论是政府直接提供的依附性资源,还是自身拥有的自主性资源,都是政府扶持的结果,政府始终扮演着资源和权力掌控者的角色。政府与社工机构的策略性合作,是建立在政府保证自身权威和控制权的基础上的。因此,社工机构并不具有完全意义的独立行动权和专业自主权,而要受到政府有意无意的影响与控制。当下中国社工机构面临的共同问题就是:在政府显著在场的大环境下,如何实现与政府包括社区的良性互动,同时又促进其自身的独立发展,并维护其专业性。总之,政府与社工机构因其在资源、权力、专业资本上的差异和需求,有着符合各自最佳利益的行动逻辑。在这种复杂的场域中,政府与社工机构形成一种力的较量,这种较量既是有形的,又是无形的,有合作也有博弈[6]。

2.社工机构在互动合作中采取“依赖与遵从在先,拓展在后”策略

社工机构在与政府的互动合作中,主要关注的是自主性与专业性。而这两个方面都与社工机构拥有的资源状况相关。资源是权力关系中较大的筹码,是资源充足一方支配资源劣势一方的手段。政府通过向机构提供资源,利用机构的专业性,降低成本提高效率,满足了公共利益,树立了政绩,进而通过政绩工程集聚更多资源,形成了一个权力、资源的循环网。对于机构而言,为了迎合了政府的需求,获取资源,需要与政府包括社区建立良好的关系,以保证其专业性。笔者在对机构负责人与工作人员的访谈中看到,他们都特别注重机构发展的专业性和自主性。

在参与项目中,感触最深的是专业这一块,政府之所以购买社工服务,因为社工是一种基层的服务,能够补充政府和社区服务的不足。从与政府合作来看,最大的好处是政府重视社工,让社工能够有钱、有人、有权办事。另外通过他们的重视,让我们很快能够在社区建立自己的权威性。并且因为有了良好的群众基础和知名度,我们就可以不依靠Z社区独立开展我们的专业服务,不需要被社区的行政手段束缚,开展的活动更多是从居民实际出发,显得更加专业。不好的这块就是经费这块,因为社工只是刚开始的一个专业,政府要根据服务成效来衡量购买价值,希望用最少的钱达到最好的效果。所以在钱上还不能脱离政府支持,我们的自主性还需要不断与政府磨合。而在与社区的接触中,本来我们是不参与社区做的活动的,我们只做Y政府专项拨款的专项任务,但是由于刚进入社区,很多资源都不熟,包括服务对象的确定,都要Z社区帮忙,因此刚开始是协助社区开展服务。当社区居民认识社工,慢慢有了群众基础,就可以独立出来,单独开展小组、个案等工作,同时也有协作,因为还是要利用社区的资源的,毕竟社区拥有的资源比我们强大,我们一开始更需要整合Z社区资源。(机构负责人1)

由此可以看出,对机构而言,较为理想的机构与政府包括社区的关系模式是由“合作中有独立”模式转向“独立中有合作”模式[7]。在初期阶段,社工机构在与政府互动中必然处于弱势地位,往往以政府“助手”和“执行者”的身份出现[8]。随着双方互动博弈的深入发展,社工机构也必然不断寻求行动的自主性与专业性。因此在政社互动合作过程中,社工机构对于政府一般采取依赖与遵从在先、拓展在后的策略,希望通过占有一定的资源,做出专业品牌后以寻求更具有独立性的发展,并以一种独立的主体身份与政府进行互动合作。

(二)社工机构与政府的博弈

前面我们从权力、资源、专业的互动视角考察了机构和政府的行动逻辑及可能的策略合作模式。从中可以看出,双方在表面上营造了一个合理的框架:政府希望提供资源以保证其权力和权威,机构则在获取政府资源的前提下,强调自身的独立运作的专业性,双方都没有打破这种局面的企图。正如一些学者指出:中国的国家与社会存在一种“双轴关系”,既控制又支持[9]。在政府与非政府组织的关系上,这种控制与支持非常明显。因此,社会机构的独立发展在很大程度上要受到政府的限制。在本项目中,当机构过分强调自身独立性和专业性时,就会因为与政府以及社区定义的“独立与合作”的不同而产生博弈。这里从两个方面来探讨这种围绕资源、权力、专业所展开的互动博弈,即机构与准政府Z社区之间的博弈以及与政府的博弈。

1.机构与社区之间的博弈

(1)资金使用上的博弈

在项目实施过程中,Y政府为兼顾服务的效率和专业性,分别给Z社区和M机构配备了同等的资金额度用于不同类型活动的开展。Z社区主要是在原有社区工作模式基础上开展关爱青少年,助老助残、法律援助等一般性服务,专业性比较弱。而机构则负责开展专业性的服务活动。二者在工作手法和内容上有不同,但服务对象存在交叉,很多活动需要社区与机构协同进行。这个过程中会牵涉到活动经费由谁来出的问题。这时双方为了保有符合自身利益发展的资源,会出现沟通和合作中的冲突。在本项目运行中就出现了此类情况。

我们跟社区在经费报账问题上会出现一些冲突,比如我们这边有2万块钱负责开展关于儿童的四点半课堂,但是社区同时也会举办些儿童的活动,在报经费的时候就报到我们这块经费上,当时挺生气的。(机构社工2)

在了解了机构工作人员的想法后,笔者先后与社区和政府项目负责人2取得联系,询问对于社区和社工机构之间的冲突的解决办法。社区项目负责人不愿多做回应,只声称很多活动大家交叉开展,资金上难免出现交叉,社区也经常出资资助机构开展活动。而政府项目负责人2表示这些事情并没有太惊动他们,只是听到机构工作人员反映,但后来就不了了之,而其后来也表达了对这类问题的解决思路和看法。

社区和M机构遇到困难,政府这边肯定尽可能解决,主要通过政府自身掌握的资源,如果实在解决不了,那么将会换种工作方式来解决。在权力、资源、利益获得方面,社区和社工会倾向于顺从政府的想法。而且在项目中会遇到很多问题,比如资金,人员都是解决不完的,不可能所有问题都抛给政府。这时需要政府充当一个制定标准的角色,下放一些管理政策,至于去怎么完成,他们有足够的自由去自己安排。(政府项目负责人2)

由此可见,在资金博弈方面,一方面可以看出社区和机构的权责分工不明确。政府对于社区不享有直接领导权,而且政府更看重项目成效,至于方式和方法则不做过多要求,这使得社区在使用资源的时候有一定自主权,也因此造成在资金使用上与机构的冲突。最终介于机构与社区建立关系的意愿及政府的不作为态度,机构最终选择沉默。另一方面透露出资源对于社区和机构发展的重要性,双方因对资源的不同占有度和需求度,在策略合作过程中会出现冲突,但机构考虑到机构的专业化和发展的长远性,选择理解接受。

(2)工作方法上的博弈

项目实施过程中,社区对于机构还是比较欢迎的。出于对社区自身利益的考量,社区认为有必要引入社工机构。主要是为了满足居民高层次需要,同时也可以分担他们的工作,而且以项目的形式引入,社工机构的费用属于政府买单,社区居民享有服务,对于社区而言何乐而不为呢。因此在采访中,社区工作人员1明确表示对于机构进驻社区的欢迎,并对于社工专业手法和社区工作方法有些对比。

在做项目过程中,在专业方面比较缺乏,需要引进规范的社工,而且我们这个社区较为有特色,社区居民成分比较复杂,居民对于社区生活质量则有了要求,希望社区这方面提供较为满意的服务。而我们传统的工作方法满足不了居民的需求,基于此,有了这样一个项目引进了社工,我们也比较欢迎。行政的方法更多的是告知,告知居民做什么事,与他们互动的方式不足,而社工通常会比较注重互动沟通与跟踪评估探讨,每一个阶段都有详细的探讨,着重于了解居民的需求,还是比较值得我们去学习的。(社区工作人员2)

社区对于机构进驻的态度在一定程度上符合“利益契合”理论的推断,即在利益契合的事务上社区政府以扶助为主。这里的利益契合从社区角度而言,社区更加看重项目带来的资金、社会工作的专业知识和专业社会工作者的人力资源。从这些资源和专业方面考量,社区默许和协助机构开展活动。但在利益不契合的事务上社区就会对社工机构采取排斥的态度。社区和机构在项目前期冲突较多,主要原因是机构过于独立开展活动,没有向社区透露工作手法和内容。

我们有许多活动都是共同的,但社工的资料对社区是全部保密的,比如他们对老人做什么服务我们都不知道。这或许是因为他们觉得社工服务是政府购买,不对社区负责。所以有时候我们也有些为难,希望他们能把他们做的一些事情跟我们沟通,但是社工是一个机构,带有一定的专业性,总觉着他们有种像保护自己的核心产品的感觉。(社区工作者2)

对于社区所反映的情况,社工机构的解释是:

我们的工作地点在山上,社区在山下,相对来说较远,不可能每件事情都告诉社区。对于活动内容和资料问题,由于社工的保密性要求,所以也不方便对社区公开,而且我们也不想我们辛苦弄出来的成果被社区据为己有。(机构负责人1)

社区与社工机构在工作理念上有很大差异,社工是一个助人自助的过程,是一个增能的过程,我们也是从居民需求出发,真正希望的是他们能够发挥居民主动性参与社区活动,并以此奠定社工在居民心目中的认可度。但是社区的一些活动经常向居民发放物品,使居民形成了物质依赖性,这样不利于我们前期开展工作。(机构社工2)

相对于前期的冲突,项目中后期,社区和机构彼此思想上都有了转变,为了更好地完成项目任务和各自的指标,社工机构与社区交流合作增多。

社工做的项目确实给居民带了实惠。随着项目的深入,我们和社工有了更好的磨合沟通,以前分得很清,就是你的是你的我的是我的。其实做这个项目更需要相互的配合协作,更需要有一个整体意识。以前他们做一些个案、小组和一些特色活动,他们不会告诉我们,而是私自进行,现在则会更多的与我们沟通交流。因此我们也愿意尽力帮助他们,如链接一些资源给他们。(社区工作者2)

机构与社区的合作起源于项目,但又不仅限于项目内的工作,这其中包括关系的建立,毕竟项目中有合作。但是总体看来促成机构与社区合作的基础是资源和专业。社区在工作方法上着重于运用资源给居民带来实惠并给自己带来政绩,这与政府体制思路是相同的。而社工机构则注重专业和自主性发展,这使得机构作为政府控制领域之外的一个新的体制外力量,对于社区的地位存在一定威胁,尤其在双方有不同利益追求的时候,极容易出现冲突。如果机构提供的专业和人力资源不能满足社区自身利益的要求,这种情况下社区对机构的信任是有风险的,甚至是排斥的。而对于机构而言,资源和专业性同样重要,一方面需要争取社区的资源,包括前期的群众基础,社区工作人员的配合;另一面又要有别于社区行政工作,保持自身专业性。

2.机构与政府的博弈

机构属于依附于项目的社会服务组织,在经费、场地等方面倚重于政府,但他们并不愿意完全受制于政府,而是努力寻求自身的独立发展。政府则期望社工的专业服务弥补政府在这方面的不足与局限,有利于政府的政绩考量。二者有不同的诉求,也就有不同的行动逻辑,由此就会产生相应的博弈。

(1)项目实施中不对等的博弈

在机构与政府、社区的三方博弈中,政府由于拥有权力与资源的绝对优势,因而在博弈中始终处于控制者的地位,而机构由于资源的缺失,在博弈中基本采取妥协让步的策略。社区虽然也受制于政府的权力与资源控制,但基本上可以归属于政府行政体制内。这样,机构事实上在三方主体中属于最弱势的一方。在政府看来,政府拥有稀缺资源,可用项目成效来向机构以及社区施压。

不管社工机构还是社区,他们更看重的是资金,因为没钱挺难办事。如果提供充足的资金,服务效果和质量会更好,如果资金过少,社区和社工要承担超额工作,工作积极性肯定不高,所以说有钱办事,才能有人办事,才能更好地办事,才能有效解决问题。(政府项目负责人2)

不对等博弈的结果是社工机构的行动逻辑会越来越趋向于与政府的行动逻辑一致,从而失去其独立性,并伤害其专业性。

(2)项目评估标准的政绩导向

项目评估由政府定标准,考核标准多采取指标化形式,如开展多少个小组、个案、社区活动,服务了多少对象,签了多少受益对象确认书等等,而并不怎么考虑服务对象需求满足状况。项目明确规定社区在一年内需要服务1 200人,并且要确保受益对象准确详细地填写受益对象书,以确保有据可查。1 200人是指不重复的人数,项目实施时间为半年,且1 200人的受益过程要有体现80次活动的资料。对于受益对象的人数,机构与社区有分工,双方有各自的服务数量。机构的服务人数定为600人,从专业角度而言,是不可能完成这么多服务量的,即使硬性完成,服务质量也无法得到保证。机构曾多次向政府反映这个问题,政府也表示没办法。毕竟之前的申报书已经确定了预期受益对象的人数,最终机构只能选择与社区合作,多开展大型社区活动。但这样做事实上已经无暇顾及社工的专业性。

在我们看来,政府在项目中更加注重量,而我们社工比较注重质。但是政府要求了量,我们也没办法,只能想方设法去完成量,而且我们人员也少,希望多点志愿者,曾向政府要求,但是政府的命令是一层一层下达的,在中间执行过程中就不了了之了,落实是挺困难的,我们的机构负责人也只能说自己去整合资源吧。(机构社工2)

诚然项目给机构带来了资源,机构在享有依附性资源便利的同时又不得不面临着博弈中的后发性地位,即资源提供的多少和是否给予独立发展空间都是由政府决定的。此外还要调和与社区的关系,机构显然很被动。这是目前中国社工机构普遍面临的困境。

四、资源、权力、专业视角下政社关系博弈的现状

我国各地正在大力推行的政府购买服务,一般都是采取项目的形式。在项目的实施运行过程中,相应的构成了一个项目场域或项目关系网络。在项目场域中,互动主体之间的力量关系表现为资源、权力、专业的互动博弈。本研究得出的基本结论是:

(一)社工机构与政府在资源、权力、专业上存在合作与博弈

由于政府与社工机构拥有的权力、资源和专业的互补性和不均等性,使得双方能够互动合作促进项目发展,同时也因为不均等性导致双方产生博弈。

(二)策略性合作是社工机构与政府实现良性互动的前提

从一些项目个案研究中可以看出,政府与社工机构有着共生与合作的需求,同时在互动中,因为各自拥有的资源、权力、专业的比重不同,常常在互动中产生以利益为前提的策略性博弈与合作。政府在策略性合作中对社工结构采取支持与控制并重策略;社工机构在策略性合作中采取依赖与遵从在先,拓展在后的策略。

(三)博弈与策略合作使得社工机构能够获得合法性地位

在策略合作的过程中,社工机构始终寻找自身独立性和专业性发展的空间,这使得社工机构在做项目中能够增强社会和政府对机构的认可度,从而获得其再次支持及其他社会捐助,有助于其合法性地位的获得。

(四)资源依附使机构在策略合作中处于绝对的弱势地位

从宏观的大背景看,政府购买社会工作服务是在“强国家、弱社会”的社会管理体制下推进的;从实务领域看,虽然政府对于社会工作组织的发展给予放权,但是总体看来社工机构在策略合作中仍处于劣势地位。而造成这种劣势地位的重要原因是社工机构对于政府的资源依附。

五、良性政社互动关系的走向

奈斯比特认为,“现代政治史中真正的冲突并不是人们常说的国家与个人之间的冲突,而是国家与社会组织之间的冲突。”[10]在传统的“国家—社会”二元分析模式中,无论是洛克的“市民社会先于国家”或者是黑格尔的“国家高于市民社会都强调的是国家与社会关系之间的分野、相互之间的制衡与对抗”[11]35-43。而在传统的“冲突”范式分析框架下,国家与社会组织是“不是你死、就是我亡”的零和博弈关系*零和博弈(zero-sum game),又称零和游戏,与非零和博弈相对,是博弈论的一个概念,属非合作博弈。指参与博弈的各方,在严格竞争下,一方的收益必然意味着另一方的损失,博弈各方的收益和损失相加总和永远为“零”,双方不存在合作的可能。,大有互相取代之势。然而,在绝大多数情况下国家与社会组织还是积极的合作,超越了“零和博弈范式”。本文的研究也验证了上述说法。

根据上述分析,如何更有效地促进社工机构与政府的良性互动,形成稳定的伙伴关系呢?我们认为应注意以下几个方面:

第一,强化策略合作。社会工作机构与政府的策略合作是基于资源、权力、专业相互依赖基础上的,即社会工作组织对政府存在资源、权力依赖的同时,政府则对社会工作组织存在专业上的依赖。对于双方基于共同利益而采取的策略合作行为,应该给予强化,鼓励其继续良性运行发展;对于双方存在博弈冲突的层面,则需要寻求相应的解决办法。

第二,健全政府购买服务体制。需要着力改进的地方在于:1.要推进社会服务采购立法。要明确社会服务的采购范围、购买方式、购买流程、评估机制与惩罚、主体和客体的权利义务等,使采购双方都做到有法可依。同时,该采购法要能区别于政府的其他采购行为,对社会服务的采购试行免税制度,以加强对社会组织的扶持力度和扩宽社会组织的自我管理空间。2.建立多方责任关系,确立合理的监管机制和意见通道[12]201-203。在调查中发现,以绩效为取向的政府在项目过程中效率和结果评估。通过明确各方所负责任,才能真正保证服务项目的有效性。通过建立合理的监管机制,不仅可以保障政府采购社会工作服务的有效性,也在一定程度上可以保障社工机构的专业性。

第三,拓展社会工作组织的资源获取途径。目前我国社会工作组织资金来源单一,几乎全靠政府的资金维持生存和发展,政府加大对社工机构的投入对于社工机构发展是有积极意义的,但同时社会工作组织过分依赖于政府的资源,缺乏独立性和中立性。因此,社工机构必须跳出单一资源依赖的牢笼,寻求多元化的资源获取途径,增强自身筹集资源的能力。在社工机构发展比较成熟的地方,例如香港,他们的资金来源,除了政府捐助以外,还有部分来自慈善基金会、公开募捐以及一些自负盈亏的项目收费。而在美国,一些社会工作机构开始走向营利化经营模式,他们公开向服务对象收费,并且进行经营投资。而在我国的深圳和广州,有些社工服务组织是由一些民营企业投资成立的,企业为机构提供资金支持,机构为企业提供社会声誉,二者互利共赢。因此社会工作组织也可以展开一些自负盈亏的项目收费,还可以进行一些经营和投资性活动,获取更多资金,例如可以经常做一些公益义卖,机构自身创建的一些产品的销售,以及一些低风险的投资活动,多种渠道为机构带来收益,当然所得资金必须全部用于机构的运行发展。此外,创新公益募捐机制,鼓励企业和个人向社工机构募捐。政府的资助毕竟有限,而且有时会出现资助中断的情况,民间资源可以成为有效补充,鼓励企业和个人向社会工作组织进行募捐,从而可以更广泛的调动民间资源。

第四,引进第三方评估体系。近年来,随着政府购买社会组织参与社会项目的热潮,相应的监督评估机构也出现,在这里称为第三部门监督机构。这类机构独立于政府、社会工作组织,着重于对服务效果、项目管理情况进行评估,其在一定程度上促使政府与社会工作组织最大程度上选择合作的公共性,即立足于服务对象的需求。这为政社互动提供了良好的目标导向。引入第三方有利于构建牢固的“三角关系”,形成互相制约的良性发展机制。一方面有助于规避社会工作机构被商业机构同化的危险,另一方面,也有防范被政府“收编”的危险[13]18。第三方评估在改变传统的政府部门“自买自评”弊端的同时,仍对社会工作组织的服务提出了高质量的要求,评估指标侧重于服务对象的需求满足情况,这使得政府和社会工作组织在项目的推进过程中则更加注重服务对象的需求的满足,最终双方的利益能够达成一致。在合作的过程中,冲突便会减少,社工机构也能够在获取资源、合法性地位和权力的同时发展自己的专业性。

[1] 闫金山.乡村精英隐退何之故——有关社会学的场域、资本、惯习解释[J].重庆社会科学,2007(6).

[2] 吴建平.理解法团主义——兼论其在中国国家与社会关系研究中的适用性[J].社会学研究,2012(1).

[3] 夏和国.福柯权力的思想探析[J].法政探索理论月刊,2012(10).

[4] 邓国胜.公益项目评估[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[5] 萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系[M].周志忍,等译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[6] 李春霞,巩在暖,吴长青.体制嵌入、组织回应与公共服务的内卷化——对北京市政府购买社会组织服务的经验研究[J].贵州社会科学,2012(12).

[7] 范明林.非政府组织与政府的互动关系——肇干法阴主义和市民社会视角的比较个案研究[J].社会学研究,2010(3).

[8] 范明林,程金.城市社区建设中政府与非政府组织互动关系的建立和演变——对华爱社和尚思社区中心的个案研究[J].社会,2005(5).

[9] 顾昕,王旭.从国家主义到法团主义——中国市场转型过程中国家与专业团体关系的演变[J].社会学研究,2005(2).

[10] 康晓光,韩恒.分类控制:当前中国大陆国家与社会关系研究[J].社会学研究,2005(6).

[11] 邓正来.国家与社会:中国市民社会研究[M].北京:北京大学出版社,2008.

[12] 莱斯特·M.萨拉蒙.政府向社会组织购买公共服务研究:中国与全球经验分析[M].北京:北京大学出版社,2010.

[13] Cooper,P.J.Governing by Contract:Challenges and Opportunities for Public Managers[M]. Washington,DC:CQ Press,2003.

(责任编校:杨 睿)

Interactive Gamble among Power, Resources and Major:Research on Social Relation in Governmental Service Purchase

MU Li-ping

(DepartmentofSociology,SichuanInternationalStudiesUniversity,Chongqing400031,China)

With the gradual promotion of governmental service purchase of social workers, the interactive relation between government and social work agency becomes direct, frequent, complex and subtle. In item procurement spots, the government and the social work agency launch continuous gamble on resources, power and major. In this process, the two parties have each own acting logic but tend to strategically cooperate, however, strategic cooperation is not simply expressed as cooperation, the dynamic state of the interests orientation and the interactive relation of the two parties determines the complexity of the strategic cooperation, among which the resources dependence make social work agency stay at absolute weak position in the strategic cooperation, which affects the independence of its major and development. China should perfect governmental purchase mechanism to realize double-direction construction of the government and the social work agency, and finally construct a kind of “partner relation” of the two parties with cooperation in independence.

government; social work agency; governmental service purchase; relationship between government and social work agency; interactive gamble

10.3969/j.issn.1672- 0598.2017.04.011

2017-02-23

重庆市教委教改项目(152028)“社会工作本科专业人才培养质量评价指标体系研究”;四川外国语大学教改项目(JY164631)“多元文化背景下涉外社区社会工作服务人才培养模式研究”

穆莉萍(1990—),女,硕士;四川外国语大学社会学系教师,主要从事政社关系,农村社会工作,青少年社会工作研究。

D63

A

1672- 0598(2017)04- 0081- 09