温通针法治疗风寒阻络型贝尔麻痹急性期临床观察

2017-06-24王艳威

季 杰 王 建 王艳威

(北京市密云区中医医院针灸科,北京 101500)

温通针法治疗风寒阻络型贝尔麻痹急性期临床观察

季 杰 王 建 王艳威1

(北京市密云区中医医院针灸科,北京 101500)

目的 观察温通针法治疗风寒阻络型贝尔(Bell)麻痹急性期的临床疗效。方法 将70例Bell麻痹患者随机分为2组。治疗组35例,主穴取患侧风池及健侧合谷,均运用温通针法施针,配穴施常规手法治疗;对照组35例,主穴配穴均施常规手法治疗。2组均以10次为1个疗程,疗程间休息2 d,治疗2个疗程后评定疗效,并比较2组治愈患者所用疗程情况。结果 治疗组总有效率97.1%,对照组总有效率80.0%,治疗组疗效优于对照组(P<0.05);治疗组痊愈患者所用疗程数及平均治疗天数均少于对照组(P<0.05)。结论 温通针法治疗风寒阻络型Bell麻痹急性期临床疗效确切,既可以扶助机体正气,驱邪外出,又可温通经络,调和气血,标本兼顾,提高临床治愈率,缩短治疗疗程。

Bell麻痹;面神经麻痹;针刺疗法

贝尔(Bell)麻痹又称特发性面神经麻痹,是指临床上不能肯定病因且不伴有其他特征或症状的单纯性周围性面神经麻痹,临床主要表现为患侧面部表情肌瘫痪,前额额纹消失,眼裂扩大,鼻唇沟平坦,口角下垂,面部被牵向健侧等[1]。本病经过正规治疗多可治愈,但若急性期治疗不当或不及时,10%~15%的患者会迁延至后遗症期,甚至出现面肌痉挛、口角倒错等症状,严重影响患者的生活及工作[2]。为了积极探索有效的治疗方法,缩短病程,减少后遗症的发生,2014-03—

2016-01,我们采用温通针法治疗风寒阻络型Bell麻痹急性期患者35例,并与采用常规针法治疗35例对照观察,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 全部70例均为北京市密云区中医医院针灸科门诊患者,按随机数字表法分为2组。治疗组35例,男15例,女20例;年龄18~65岁,平均(40.1±2.8)岁;病程1~7 d,平均(3.0±1.6)d。对照组35例,男19例,女16例;年龄20~64岁,平均(39.6±3.2)岁;病程1~7 d,平均(2.8±1.5)d。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 西医诊断标准参照《神经病学》中Bell麻痹的诊断标准[3]。中医诊断参照《神经系统疾病实用针灸疗法》中面神经麻痹的诊断及分型标准[4]。

1.2.2 纳入标准 符合上述诊断标准,中医辨证分型为风寒阻络型,年龄18~65岁,病程≤7 d,就诊前未行任何治疗,经我院医学伦理委员会批准,自愿签署知情同意书。

1.2.3 排除标准 多发性神经根神经炎、Hunt综合征患者;双侧面神经麻痹患者;继发于其他疾病的面神经麻痹,如外伤、腮腺炎、中耳炎、肿瘤及脑血管意外等;合并有心血管、肝、肾、肺等严重原发性疾病及精神病患者;合并有严重糖尿病及感染的患者;妊娠期、哺乳期及待孕妇女患者。

1.3 治疗方法

1.3.1 治疗组 予温通针法治疗。

1.3.1.1 取穴 主穴:患侧风池、健侧合谷。配穴:患侧翳风、太阳、阳白、下关、地仓、颊车、四白、口禾髎、夹承浆及双侧足三里、上巨虚及太冲。1.3.1.2 操作方法 嘱患者取正坐位,选用北京中研太和医疗器械有限公司0.30 mm×25 mm一次性使用针灸针,首先取患侧风池穴常规消毒,左手拇指揣按穴位,用右手将针刺入穴内,进针10~20 mm,得气后左手加重压力,右手拇指向前捻转9次,感觉针下有沉紧感后,连续小幅度重插轻提9次,再连续向前捻转9次,针尖顶着有沉紧感的部位推弩以产生热感,并使其传导到面颊部,守气1 min后缓慢出针,按压针孔[5]。其次再取健侧合谷穴常规消毒,操作手法及步骤同风池穴。最后在患侧面部取翳风、太阳、阳白、下关、地仓、颊车、四白、口禾髎、夹承浆中3~4个穴位交替选用,进行轻刺、浅刺,不行手法;远端取双侧足三里、上巨虚及太冲,针刺12~25 mm,用捻转平补平泻法。除风池穴外,其他穴位留针30 min,每日1次。1.3.2 对照组 予常规针刺法治疗。

1.3.2.1 取穴 主穴:患侧风池、健侧合谷。配穴:患侧翳风、太阳、阳白、下关、地仓、颊车、四白、口禾髎、夹承浆及双侧足三里、上巨虚及太冲。

1.3.2.2 操作方法 嘱患者取正坐位,选用北京中研太和医疗器械有限公司0.30 mm×25 mm一次性使用针灸针,首先取患侧风池穴常规消毒,针刺进针10~20 mm,均匀地捻转后缓慢出针。其次再取患侧翳风、太阳、阳白、下关、地仓、颊车、四白、口禾髎、夹承浆中3~4个穴位(交替选用),进行轻刺、浅刺,不行手法。最后取健侧合谷及双侧足三里、上巨虚及太冲,针刺12~25 mm,用捻转平补平泻法。除风池穴外,其他穴位留针30 min,每日1次。

1.3.3 疗程 2组均以10次为1个疗程,疗程间休息2 d,治疗2个疗程后评定疗效。

1.4 观察方法 观察2组治疗后临床症状改善情况并统计疗效,并比较2组痊愈患者所用疗程情况。

1.5 疗效标准 痊愈:患侧面部肌肉功能完全恢复正常;显效:患侧面部肌肉功能基本恢复正常,仅在笑时口角稍向健侧歪斜,或在皱眉时额纹比健侧稍浅;有效:患侧面部肌肉功能明显恢复,患侧眼睑尚闭合不全,口角轻度歪斜;无效:治疗后症状无好转或略有改善[4]。

2 结 果

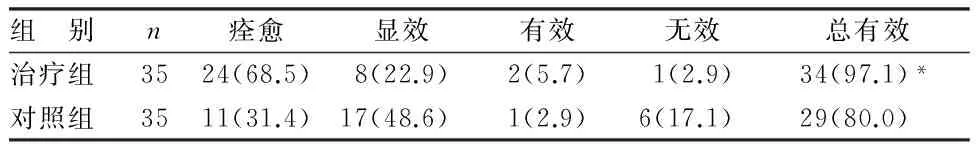

2.1 2组疗效比较 见表1。

表1 2组疗效比较 例(%)

与对照组比较,*P<0.05

由表1可见,2组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。

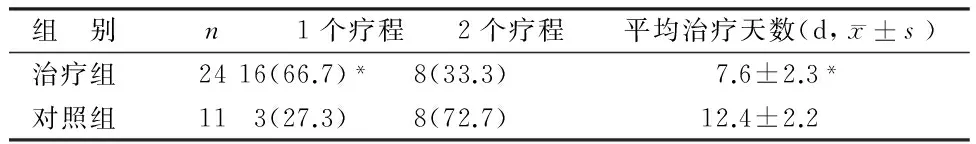

2.2 2组痊愈患者所用疗程情况比较 见表2。

表2 2组痊愈患者所用疗程情况比较 例(%)

与对照组比较,*P<0.05

由表2可见,2组痊愈患者所用疗程情况比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组痊愈患者所用疗程数及平均治疗天数均少于对照组。

3 讨 论

Bell麻痹是以突发一侧面部表情肌瘫痪、口眼歪斜为主要临床特征的一类疾病,其病因目前尚未完全阐明,有研究认为可能与嗜神经病毒感染有关[6]。目前,西医治疗主要采用皮质类固醇激素、B族维生素及物理治疗等,可在急性期起到消炎消肿的作用减轻免疫反应,抑制面神经的炎性反应,改善微循环障碍,减轻神经水肿症状[7]。

根据患者临床表现,Bell麻痹应归属于中医学口僻等范畴,有关记载始见于《内经》,《灵枢·经脉篇》曰:“颊筋有寒,则急,引颊移口,有热则筋弛纵,缓不胜收,故僻。”中医学认为,本病多由机体正气不足,脉络空虚,卫外不固,风寒、风热诸邪侵袭面部经络,致使气血痹阻,面部筋脉失于濡养,肌肉纵缓不收而发病[8]。根据中、西医对本病发病机制的认识,消除面部神经的炎症、水肿是治疗本病的关键,针灸疗法具有祛风散寒、活血通络的功效,在治疗本病方面具有独特优势[9]。Bell麻痹根据其病程特点,临床上可分为急性期、静止期及恢复期,不同时期其病理特点也不相同,急性期患者络脉空虚,外邪始中络脉,邪在卫表,病轻邪浅,故推荐使用单纯针刺治疗,面部选穴宜少,宜轻刺、浅刺[10]。

我们所用温通针法是郑魁山教授根据数十年临床经验所创的特色手法,该手法能激发经气并通过推弩守气,推动气血运行,使气至病所,具有活血化瘀、温补正气、温通经络、扶正祛邪、祛散风寒、调和气血等作用,对改善面部血液循环,消除神经水肿具有积极作用[11]。风池属足少阳胆经,是手、足少阳及阳维脉之交会穴,是祛风邪之要穴。合谷是手阳明之原穴,手阳明大肠经走行“……交人中,左之右,右之左,上夹鼻孔”[12]。按照“经脉所过,主治所及”的原则,取患侧风池及健侧合谷为主穴并运用温通针法,易使热感传至面部,气至病所,以疏通面部痹阻之经络,气血调和。太冲为足厥阴肝经经穴,对头面部疾患最为有效,《百症赋》曰:“太冲泻唇歪以速愈。”足三里及上巨虚两穴同属足阳明胃经,取之以调节阳明经之经气,起到上病下治的作用。本病急性期病理变化虽主要表现为面神经水肿,但神经兴奋性仍存在,其功能可以逆转[13-14]。因此,在患侧局部选取翳风、太阳、阳白、下关、地仓、颊车、四白、口禾髎及夹承浆各穴进行轻刺、浅刺,以疏通面部经络,改善气血运行,从而起到治疗作用。有研究表明,Bell麻痹急性期在患侧面部局部进行针刺(浅刺法),对患侧面部血管的舒缩活动及毛细血管的通透性有一定的调整作用,可以抑制炎性反应,改善血液循环和淋巴循环,促使炎性渗出物的吸收,改善受损面神经和肌肉的营养状况,从而起到很好的治疗作用[15-16]。

本研究结果表明,温通针法治疗风寒阻络型Bell麻痹急性期临床疗效明显优于常规针刺法治疗,在患侧风池穴及健侧合谷穴运用温通针法,既可以扶助机体正气,驱邪外出,又可温通经络,调和气血,标本兼顾,提高临床治愈率,缩短治疗疗程,减少后遗症的发生,值得临床借鉴推广。

[1] 陈灏珠.实用内科学[M].北京:人民卫生出版社,2005:2640-2641.

[2] 艾炳蔚.吴旭教授治疗面瘫后遗症经验心得[J].中国中医药现代远程教育,2011,9(14):19.

[3] 吴江.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2011:119-120.

[4] 刘正华.神经系统疾病实用针灸疗法[M].北京:中国中医药出版社,1994:102.

[5] 郑魁山,郑俊江,郑俊朋,等.针灸补泻手法[M].兰州:甘肃科学技术出版社,1995:89.

[6] 李健东,赵亮,王佳,等.贝尔麻痹的发病诱因调查[J].中国耳鼻咽喉头颈外科,2006,13(2):95-96.

[7] 邱建厦,童绥君,林晓芳.大剂量甲基强的松龙治疗73例贝尔麻痹疗效分析[J].福建医药杂志,2002,24(5):16-18.

[8] 王利民.中西医结合治疗周围性面瘫的临床疗效及影响因素分析[J].中医药学报,2011,39(3):121-124.

[9] 赵婷婷.王鹏琴教授针药结合治疗急性期面瘫[J].实用中医内科杂志,2013,27(1):17-18.

[10] 陈晓琴,李瑛,邙玲玲.不同针灸方法分期治疗贝尔面瘫疗效观察[J].上海针灸杂志,2014,33(7):613-615.

[11] 方晓丽,李金田,郑俊江,等.郑魁山针灸临床经验集[M].北京:人民卫生出版社,2007:32.

[12] 李鼎.经络学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:27.

[13] 王兴林,黄德亮.面神经麻痹[M].北京:人民军医出版社,2002:27-28.

[14] 牛桦,何晓华,王银宁,等.针灸辨证治疗面瘫早期耳后疼痛临床疗效[J].宁夏医科大学学报,2015,37(4):470-471.

[15] 栗丽娜,黎波,熊俊,等.针刺对照激素治疗贝尔麻痹急性期疗效比较系统评价[J].辽宁中医药大学学报,2010,12(9):97-99.

[16] 陈璐,李素荷,曾侠一.针刺治疗急性期贝尔麻痹有效性与安全性的系统评价[J].中医杂志,2012,53(22):1921-1926.

(本文编辑:石 康)

10.3969/j.issn.1002-2619.2017.05.029

季杰(1978—),男,主治医师,硕士。从事针灸科临床工作。研究方向:针灸治疗神经系统疾病的理论与临床研究。

R246.223;R745.12

A

1002-2619(2017)05-0757-03

2017-03-26)

1 北京市密云区中医医院内二科,北京 101500