他们在皮村写作

2017-06-12韩逸

韩逸

“这里特别自由,特别空旷,特别舒服。”

“感觉跟我们平常写的也没什么不一样”

46岁的陈希望一脚踏进皮村打工艺术博物馆办公室的时候,看到她的人纷纷让座。这不仅因为她坐了11个小时火车硬座、倒换了2小时公交车才得以出现在这个北京五环外的城中村,更因为她拄着双拐,深蓝色的长裙下面空空荡荡。

陈希望的家在安徽农村,因为小时候的一场病落下了腿疾,没法下地干活。她是带着希望来到皮村的。一本长达30万字的小说手稿是她20年来坚持写作的成果。2017年4月24日之前,她也不知道这份手稿有没有发表的可能,但是在这天之后,随《我是范雨素》一文阅读量破百万而名声大噪的皮村文学小组,让她看到了某种转机。

这些慕名而来的人,使得听课人数在范雨素爆红后的第一周达到巅峰。他们中有想把雇主家事写成书的育儿嫂、心里一直憋着文学梦的商人、靠夸大产品作用谋生却天天担心文学以辞害意的文案、从北大一路蹭课到皮村的图书编辑。进门接过工友递上来的一杯水之后,有个爱读三岛由纪夫的女家政工哭了,她觉得很久没有遇到过这种温暖了。

对于文学的偏执让他们显得与身边人的圈子有点格格不入。现在,他们热烈地分享着文学的意义和价值, 从东野圭吾讨论到皮村新租公寓的房价。在皮村图书室的门口或站或坐,等待着这个周日晚7点半到9点半的文学课的到来。

有人用“盛况空前”形容那次绕着会议室办公桌里里外外坐了三排人的文学课。堂上讨论了《我是范雨素》,工友们像往常一样,你一句我一句。大家并没有对范雨素的成名表现出意外和兴奋,记者们拍,他们就聊,“感觉跟我们平常写的也没什么不一样。”

范雨素没有露面。她在文学课上的同学们成了媒体深入挖掘的对象。外来者惊奇地发现,这个由工人组织工友之家举办的兴趣小组里面,打工者个个能写诗歌和散文,他们中有人甚至是門户网站故事专栏的“流量女王”,多篇文章阅读量达到50万以上。

皮村文学课是育儿嫂范雨素学习写作的地方。一个多月前,它还仅仅只被十几个打工者知晓。人数少的时候,三四个人围着老师闲聊,即便会议室里的大圆桌堆满杂物,也难免显得冷清。

皮村距离北京机场10公里,每隔一两分钟,起飞不久的飞机就会掠过低空,好像能擦着房顶和电线杆。低矮的房屋和毛打着结的流浪狗没能阻挡文学热爱者们朝圣的热情。他们从全国各地涌来,想在皮村找到自己需要的东西——发表作品,结识同伴,或者其他精神上的回响。

工友文学小组是2014年9月成立的,当时位于皮村的北京工友之家组织过很多其他兴趣小组,教大家音乐和计算机,有几个爱看书的工友问,“咋不能成立个文学小组?”工作人员付秋云在网上贴出了招聘启事,找到了中国艺术研究院的张慧瑜老师,义务为工友讲解文学理论。

课堂是以讨论为主,每个人都可以发言。几年过去,其他兴趣小组已经没人再来,只有文学小组,一直坚持到了现在。每周日晚上,工友们在这里朗诵上一周写过的诗歌和小说,研读《红楼梦》或者《北京折叠》,判断哪首诗是人工智能的创作。两个小时后,他们匆匆赶上末班地铁回家,脸上挂着的不是疲惫麻木的倦怠神色,或许因为心里正咂摸着刚刚讨论过的《安娜·卡列尼娜》。

“这才是见着光的日子”

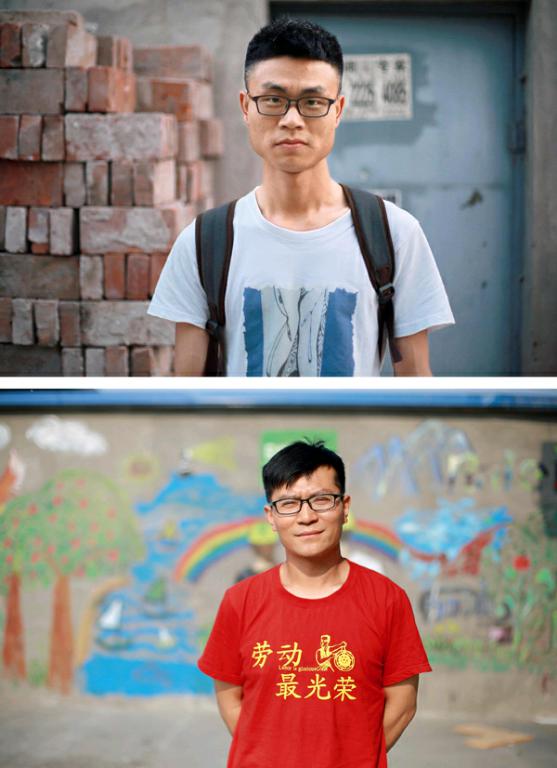

在水泥飞扬的工地上,瓦工徐良园比其他工友都要显得“矫情”一点儿,他戴口罩,系安全带和安全帽,工友们笑他,“爬个外墙也要安全帽?”

他努力想显得跟其他人一样。口罩不戴就不戴了,可对工友们热衷的打牌,他实在提不起兴趣。徐良园偷偷把别人丢了的烟盒展开,摊平,回身向里,用随身带着的铅笔或者圆珠笔往上面写诗,想一句写一句。

“你在地底默默耕作的时候/我手握铁锨扎向了你/原谅我,蚯蚓弟弟/我不是富余悠闲的钓翁/为了一条鱼儿的乐趣/把你绑上吊钩视作开心”

他从不跟一起干活的人讨论自己写的诗。铲死一条蚯蚓,他要难过半天,可是别人看他写诗的眼神,能让他难过更久。

徐良园是在网上看见打工春晚(由工友之家组织、打工者自编自导自演的春晚节目,自2012年开始在皮村社区剧场举办,每年一届,崔永元曾参与主持)的征稿启事的。他发现还有地方专门写工人的故事。他写了个小品本子,把工头调侃成猪八戒,得了2014年北京赛区的第六名。

他来到皮村,看别人把他的本子演出来,觉得自己被接受了。后来有了文学小组,他终于找到了一个能跟人大大方方谈论诗词的地方。

写诗对在服装厂打过十几年工的小海来说同样很重要。没有诗,简单枯燥的重复会让他感到绝望。流水线上的活儿不急的时候,他抓过来一张没用的报表就写,心里的压抑争先恐后地往笔尖跑,写完了,笔一甩,接着给衣服装拉链和领子。

在流水线上写了400多首诗的小海本名叫胡留帅,他喜欢海子,管海子叫自己“长着络腮胡子的哥哥”,因此给自己起名叫小海。

小海喜欢看海。在宁波打工的时候,他经常一个人去海边看月亮,背李白的诗。

他也喜欢晚霞。天气好的时候,小海会去买王老吉请伙伴喝,好让他们在三楼阳台给自己拍一张夕阳中的剪影。看着天边浓郁的颜色和照片里的自己,“又能活两个月”。

听摇滚也能让小海原地复活。如果不加班,他就掐着时间跑到南京高铁站,坐上一个小时,再换地铁,就为了看一场上海的汪峰演唱会。有一次,加班晚了,小海赶到的时候只剩下最后一首歌,他一分钱也没花就偷偷溜进了场馆,跟着把歌吼完,散场了以后,头和身上的血都是热的。

“我不要过那样的日子,但是我不知道该过什么日子。”他给喜欢的歌手排着发微博私信,跟他们说自己的烦闷和梦想。

大部分私信没等来回音。歌手张楚回复了他,介绍了北京工友之家的歌手许多给小海认识。许多邀请小海来皮村,他一咬牙,买了一张杭州到北京的打折机票。

“还从来没渡过黄河呢,那咱就过一回黄河!”飞机在北京上空一点点下降,小海看到了皮村低矮的楼房。那时候,他不知道这里会成为自己今后的“宇宙中心”。

歌唱同样给了煤矿工人路亮意义。他做了12年矿工,其中8年都在暗无天日的1000米地下掘进。一个矿上的工友遇上冒井,地下突然出来一个大窟窿,给埋进去了。他觉得自己也“不知道什么时候会出事儿”。

有时候下井的时候天还没亮,出来又是晚上,两头看不见太阳。父母和妻子都在矿上工作,每天一回到地面上,路亮就给他们挨个打电话报平安。

他不想只做个三班倒的煤矿班组长,就组了个矿工自己的文艺队。之后几年,他带着文艺队到处演出,结识了工友之家的新工人艺术团,和他们一起带着自己创作的歌参加了打工春晚,发现“这才是见着光的日子”。

他决心扔下稳定的工资,去皮村创作和演出。父母以为他遇见了传销组织,死活不同意。

2015年,他还是来了。

“有些东西,到了骨头里了”

“流量女王”李若是在文学小组开课一年后才偶然去听的。

2014年,她在工友之家做外联工作,天天往外跑。忙一天下来,回到家,躺在炕上就不想动。她虽然爱好文学,也跟付秋云说了好多次想去听课,可没去之前,就连被人叫去买衣服这样的小事,也能打消她上课的念头。尽管从住处去上课要不了几分钟。

她觉得相见恨晚。“我狠狠地骂自己,那时候死哪儿去了,怎么不参加呢?”李若一下就喜欢上了文学课的气氛。她发现每个人都在认真读作品,给出诚恳的意见。“有名校的教授来给你讲课,还不要钱,上哪儿找这么好的事儿?”

“这里没人嫌弃你。”苑伟甚至连很多字都是在文学课上学会写的。初中时代,他最反感的事儿就是交作文,他闹不明白,有什么好写的?后来,听大家分析经典名著,交流自己写过的东西,他的手也痒痒起来,忍不住提起笔写写画画。

曾经送过3年快递,跑过新华社、人民日报,送到门卫就回、连一个编辑的样子也没见过的王春玉终于在皮村活捉了一个“本人签收”快件的期刊编辑。期刊其实连刊号都没有,只是工友之家的内刊,编辑听他说喜欢文艺,鼓励他投稿,“你平时有什么想说又不敢说的,都可以来这儿说。就写打工者自己的事儿。”

王春玉心里犯嘀咕,打工者的事儿,写出来有什么意思啊,城里人谁想看?但他还是留心起了这个编辑部。2005年,工友之家搬到了皮村,王春玉的工作也跟着换到了皮村附近。

来的次数多了,王春玉被工友选成了福利委员,负责分发和处理社会捐赠的物品。这和以前送快递的活儿差不多,不一样的是,大家都喊他“春玉大哥”,接过东西之后不会砰地一声把门带上。

电焊工郭福來第一次来上课,就是因为“不要钱”。他搬到皮村没多久,就跟附近的人打听书店,别人告诉他,工友之家有图书室。听说有免费的文学小组,他二话不说就跑过来了。

后来,郭福来成了张慧瑜老师的“御用”朗读者。平时,他浓郁的口音能直接把人带回河北老家,可是一旦开始朗读,一个一个标准的字音会从这个年近50岁的中年汉子口中流淌出来,变得缓慢又深情。

读完了,大家一起分享写作感受。徐良园自己能讲上半天。可在一年之前,就算作业里段子和打油诗编得再起劲,他也几乎不怎么张口发言。电锯声、搅拌机碾碎沙子和石子的声音,这些轰轰隆隆已经够吵了,他一句也不想再多讲。

闭着眼睛心里烦闷的时候,忽然会有一些句子在脑海里冒出来。那么一会儿,他忽然觉得,后半辈子都和皮村分不开了。“有些东西,到了骨头里了。”

出口,入口

“孩子,别离我太近/咱们都像一棵棵/孤独的树/生活在别人的森林/我的枝叶会阻挡/你吸收阳光、甘霖”

郭福来的这首诗,让文学课老师张慧瑜觉得“扎心”。他觉得这首诗真正写出了打工者的孤独感,“大都市不只是陌生人的海洋,还是一座别人的森林。”

“北京/有一堵无形的墙/居住证做栏杆/很结实/让我无法跨越/我就像站在岸边/看别人游泳的孩子/我很想跟他们一起游/可是却被告知/你没有资格”

郭福来深深感到外地人的无奈,是在涨房租的一瞬间。春节之后,房东把房租上涨了70块钱。郭福来问,怎么房间还是那个房间,钱多了?房东态度很硬,“住在这里的人都老老实实交钱,你废什么话?”

偶尔有个瞬间,也会让郭福来忘记这种疏离感。他去人民大会堂干活,走进在新闻联播里看过无数次的会场穹顶,明亮的灯光晃到了眼睛。回来之后,他写下一句诗,“工作至第五日夜,恍惚中,星空与天堂很近。”

王春玉上一次“离天堂很近”还是在22年前。那时候,故宫大殿内没有围栏,参观者可以随意走动。王春玉看着周围人不多,一扶扶手,坐到了龙椅上。那一瞬间,还没来得及把两只手都放上扶手,他就被来回溜达的工作人员赶了下去。

王春玉觉得值了。可是后来回家查了资料,才发现自己去的那个殿,摆放的是帝制复辟之后翻新的龙椅,那张椅子上没坐过康熙、乾隆,只坐过袁世凯。“假的!”

此后他再没偷偷往龙椅上坐过。故宫的票价从五毛钱渐渐涨到60块钱,王春玉不怎么去了。非典、亚运会、奥运会,他都跟着这个城市一起见证了。他觉得自己也成了半个北京人。

“我这个绿化工,像一棵树,身心在北京,根子深深扎进首都的沃土中。”这是王玉春的文章《打工者的简历》中的一句。

可一场小小的辩论就把他的底气连根拔起。有一次,工友们参加凤凰网录制的辩论节目,讨论外来务工人员该不该办理暂住证。北京人那一方,有人站起来,说外地人是法西斯,吃北京的穿北京的。这话已经叫他难受,更难受的是,对方好像怕他们听不懂法西斯什么意思,补充了一句,“就是侵略者”。

他这个“侵略者”,曾经被人堵在派出所前面的巷子里,扣着脖子抢过钱。对方不说话,夺走了他上衣口袋里的5块钱和一沓卫生纸。王春玉感到孤独,这种时候,他能想到的倾诉对象,只有皮村的“家人”。

“战争年代中国革命的先驱者们千里奔赴延安,我却像回家一样虔诚地奔赴皮村。”不论是被偷、被抢、被骗还是被冤枉,当过兵的王春玉面对生活的时候,习惯把腰杆挺得笔直。只有走进文学小组的院子,他才会把肩膀放松下来。

徐良园觉得城市在消耗打工者。他在东莞打工的一年里,看着“资本主义”的大楼争先恐后地盖起来,可是工期结束了,动不动就拿不到工钱。他去工头家里催债,工头正在切西葫芦,听到催债的来了,把刀往菜板子上一剁,恶狠狠地骂,“再要钱就砍死你!”

他发现哪里都不是家。讨不到工钱,也没办下暂住证,他一度在整治行动中被抓进了看守所。一群工友里,就他面黄肌瘦,站起来好像是随时就要晕倒。警察怕他扛不住,登記之后放他离开。刚出门,走了没两步,又遇到第二波检查的人。他怕再被盘问,躲到桥下的河边,陪着一团又一团的蚊子窝了一夜。

那之后,徐良园白天也不敢经常出门,像城市的隐形人,只有偷偷猫在新华书店里读他最喜欢的汪国真的时候,才能感受到生活的诗意。

他把所有的苦难都写成了诗。刨地铲到的蚯蚓、工棚里嗡嗡入侵的苍蝇蚊子、光着腿走过工地的厂妹、读过的书、经历过的故事。徐良园让在印刷厂的儿子帮忙印了个诗集册子,封皮是他自己题写的“良莠园耕吟”五个字,收录了他写的两百首诗,总印数,两本。

其中一本在打工时辗转弄丢了。现在,徐良园把另一本带在随身背着的布包里,不轻易拿出来给人看。和诗集一起保存的,还有他用了多年的塑料红皮笔记本,首页的字迹已经晕开了,“诗歌一旦长大成人,就会报答他的生身母亲——苦难。他不会忘记她的养育之恩。”

李若觉得苦难是财富。在外打工十几年,经历的故事都被她写进了专栏。她写17岁的嫖客、写已故的父亲、写弟弟逃婚的新娘,篇篇都有几十万的阅读量。2016年底,她以“流量女王”的身份出席网易人间举办的交流会,发言时不自觉地扭紧裙角。她问别人,你们为什么对底层人的东西这么感兴趣啊?

她宁愿自己的孩子过上平平淡淡的一生,“那些经历有什么好?”她只把写作当成伤痛流淌的一个出口。

可她还没能找到北京的入口。在北京打工四五年了,她从没进过鸟巢、水立方。她曾经有过一次机会。朋友花160块钱买了两张鸟巢的演出票,有事去不了,怕浪费了,转赠给她。李若和另一个工友坐了一个多小时的车赶到,但绕了半天也没找到门。

“别人指路也不行,就是死活找不到入口。”在鸟巢前坐了一会儿,她俩回了家。还是回去看书吧,皮村图书馆的门,谁都可以随便进。

“特别自由,特别空旷”

文学小组外院一角,苑长武猫着腰,盯着一个顶着参差不齐发茬子的脑袋,弯成了一张拉得不太满的弓。苑长武的家伙事儿很简单——一个推子、一把剪子、一条毛巾、一瓶洗发水,用布包一卷,随时可以收摊走人。

苑长武不是专业的理发师,他在皮村同心学校当过志愿者老师。学生们调皮,头发脏乱,他给人按在那儿,硬剪了。时间一长,倒练成了熟手,几年下来,他连女孩的头发也敢剪了。

剪完就是上课时间。苑长武也写诗,写孩子和学校的事儿多。做志愿者以前,他在老家写了半辈子公文,早就“写够了”。在这,人人都喊他苑老师,被人需要,他挺满足。

苑长武也在皮村文学小组课上当过“老师”。有一年时间,张慧瑜老师去了美国,请自己的好朋友代为讲课。有一周,没有老师有空,徐良园建议大家自己讨论,“苑老师也是(志愿者)老师,范大姐也是(幼儿园)老师,你们也可以给我们讲啊。”

于是气氛热烈起来,大家聊了文学,还聊了很多各自家里的烦恼。两个小时很快过去。

图书编辑万华山最喜欢的,就是皮村文学小组课这种“随意”的气氛。虽然每次来都要倒换两个多小时的地铁和公交,他还是连续来听了三周。

应聘上这份跟文化有关的工作之前,29岁的万华山在流水线上做工人,自己开商店,倒卖五金,做销售,还当过北大保安。他选择距离北大近的工作,就是为了方便蹭课。

他发现,工友们的文学课和他在北大蹭的任何一节课都不一样。每个人都有发言的时间和机会,谁也不用不好意思。

2015年,张慧瑜老师把大家平常写的东西搜罗起来,编成了一本《皮村文学》。小海写的诗最多,他还专门把他的诗攒成册子,名字是《工厂的嚎叫》。

范雨素跟小海开玩笑,说小海的诗有火的潜质。《北京文学》的副主编师力斌老师出了一本《北漂诗集》,小海的6首诗排在前面。他担心自己写的牢骚话根本没人会看,“59,这么贵!30块钱还差不多。”

摆脱了流水线上的工作之后,小海好像愤怒不起来了。现在,他在工友之家的公益商店里卖衣服,帮其他工友把三块五块的衣服叠好,用塑料袋装起来。大家喜欢在挑选衣服的时候把孩子交给小海带,他会指着童话书,一行一行地念字给孩子听。

“至少不像机器那样拼命挣钱了。”小海认为,自己现在是自由之身。诗集火不火,根本没区别。

在皮村住了一周后,陈希望打算回安徽老家了。手稿都已经交给了付秋云,她也答应以后会帮她投稿。陈希望感觉不虚此行,比起盼着老家的报纸和出版社发表文章,她觉得这里的“资源和平台”要丰富得多。

“第二个范雨素大概很难再出现了,”张慧瑜说,“但是如果工友能够了解这么一个地方,经常来交流,就最好。”

“最后剩下的,估计还是我们这些人。”徐良园说。

范雨素终于出现了,在5月21日的文学小组课上,时隔一月,爆款文章的热度褪去,她在家里终于躲得有些闷,忍不住跑来听课,想跟大家说说话。她想念这里自由自在的空气。

王春玉也习惯了这份自在。有时候走到一半,下了大暴雨,他没带伞,就冒着雨来,“也不知道是中了邪了,还是对这里有特殊信仰。”没有工作的时候,他也回过老家,可是过不到一年,就忍不住又跑回来了。

郭福来写的《工棚记狗》发表在《北京文学》上之后,他觉得被北京拥抱了。可他还是准备这两年就离开。他今年49岁了,很快就不再符合通州区工厂年龄50岁以下的招工条件。他唯一舍不下的,就是文学小组里的老伙计。郭福来觉得,认识了他们,以后回想起来,“才会感觉自己的人生没有白活。”

比起回老家,路亮更愿意一直在这里呆下去,他不想再回到暗无天日的井下,“这里特别自由,特别空旷,特别舒服。”