MSCT及其后处理技术在主动脉夹层诊断中的应用

2017-06-12张贺诚赵天佐陈正光

张贺诚,康 庆,赵天佐,张 洁,刘 悦,刘 汀,陈正光

(1.清华大学医学院,北京100084;2.北京中医药大学东直门医院放射科,北京 100700)

MSCT及其后处理技术在主动脉夹层诊断中的应用

张贺诚1,2,康 庆2,赵天佐2,张 洁2,刘 悦2,刘 汀2,陈正光2

(1.清华大学医学院,北京100084;2.北京中医药大学东直门医院放射科,北京 100700)

目的:探讨MSCT后处理技术在主动脉夹层(AD)诊断中的应用价值。方法:回顾性分析40例AD的MSCT增强扫描资料,运用MPR、CPR、MIP、VR等对CT原始图像数据进行重建和分析。结果:40例中,DeBaKey I型5例(12.5%),Ⅱ型2例(5.0%),Ⅲ型33例(82.5%),CT增强扫描诊断AD的特异度和敏感度均为100%,三维重建可清晰显示AD的范围、破口位置、动脉夹层的真假腔、主要分支血管近端受累范围。结论:MSCT及其后处理技术能够快速、准确、无创地诊断AD,全面显示AD的病变和解剖细节,可为临床制订治疗方案提供依据。

主动脉;主动脉夹层;体层摄影术,X线计算机;图像处理,计算机辅助

主动脉夹层(aortic dissection,AD)是指主动脉内膜局部撕裂后,血液进入中层形成夹层血肿,是临床最常见的急重症之一,急性期病死率高,易漏诊和误诊[1]。MSCT扫描范围广、速度快,时间和空间分辨力高,后处理功能强大,已成为目前AD临床检查、诊断及治疗效果评价的首选方法。本文回顾性分析2011年10月至2015年9月在清华大学第一附属医院及北京中医药大学东直门医院行MSCT检查的40例AD的影像资料,探讨MSCT及其后处理技术对AD的诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 40例中,男25例,女15例;年龄32~77岁,平均54岁。胸部不适12例,胸背部突发剧烈疼痛28例;伴高血压33例,高血脂27例。

1.2 仪器与方法 使用GE Lightspeed 16排螺旋CT。扫描参数:120 kV,300 mA,0.8 s/r,层厚7.5或10 mm,重建层厚0.625或1.25 mm,螺距1.375。扫描前训练患者屏气功能,在吸气末屏气,行回顾性心电门控扫描。患者取常规仰卧位行CT平扫,行胸主动脉扫描时,检查范围可从胸廓入口至肋膈角水平;行腹主动脉扫描时,检查范围可从膈肌水平至左右髂总动脉;行胸腹主动脉联合扫描时,可从胸廓入口扫描至左右髂总动脉行全程主动脉扫描。对比剂为非离子型对比剂(碘海醇300 mgI/mL),使用高压注射器经前臂静脉注入80~100 mL,流率3.5~4.0 mL/s,后以相同流率注射0.9%氯化钠溶液 30~40 mL,采用自动追踪触发技术扫描,当升主动脉腔内对比剂浓度达到设定阈值(100~120 HU)时启动扫描,在动脉期单次屏气完成全部扫描。

CT扫描时采用回顾性心电门控技术、ECG编辑功能,通过GE AW 4.2工作站对25%~85%心动周期各时相的原始图像进行重建,主要后处理方法有MPR、CPR、MIP、VR。所有图像经2名主治以上医师采用双盲法独立分析,诊断意见不统一时则协商达成一致。

1.3 分型标准 DeBaKey等[2]根据主动脉内膜撕裂的部位、血肿范围,将AD分为3型:Ⅰ型,AD的内膜撕裂口位于升主动脉,病变可累及升主动脉、降主动脉和(或)腹主动脉,并可向主动脉的分支延伸;Ⅱ型,AD的内膜撕裂口位于升主动脉,且血肿局限在升主动脉;Ⅲ型,AD的内膜撕裂口位于降主动脉,夹层血肿限于膈上胸主动脉,其中当血肿未累及腹主动脉时为Ⅲa型,累及腹主动脉时为Ⅲb型。

2 结果

2.1 分型结果 40例均显示AD不同密度的真腔、假腔及内膜,其中,Ⅰ型 5例(12.5%),Ⅱ型 2例(5.0%),Ⅲ型33例(82.5%)。

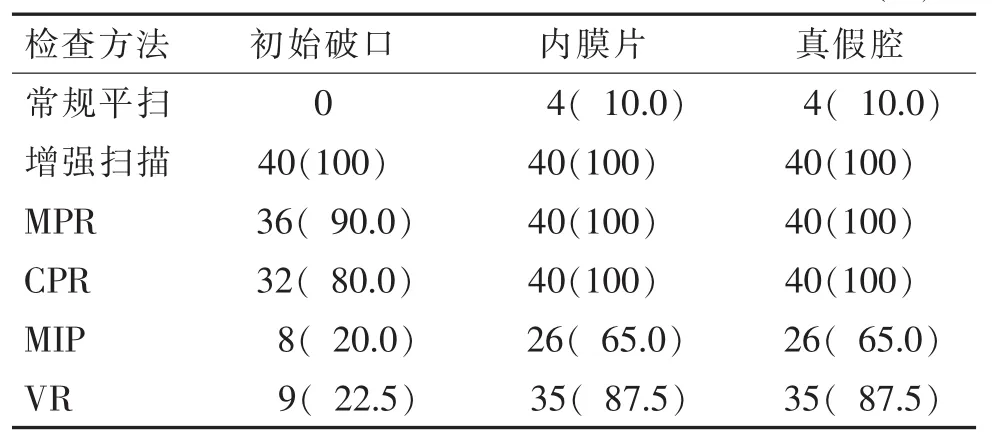

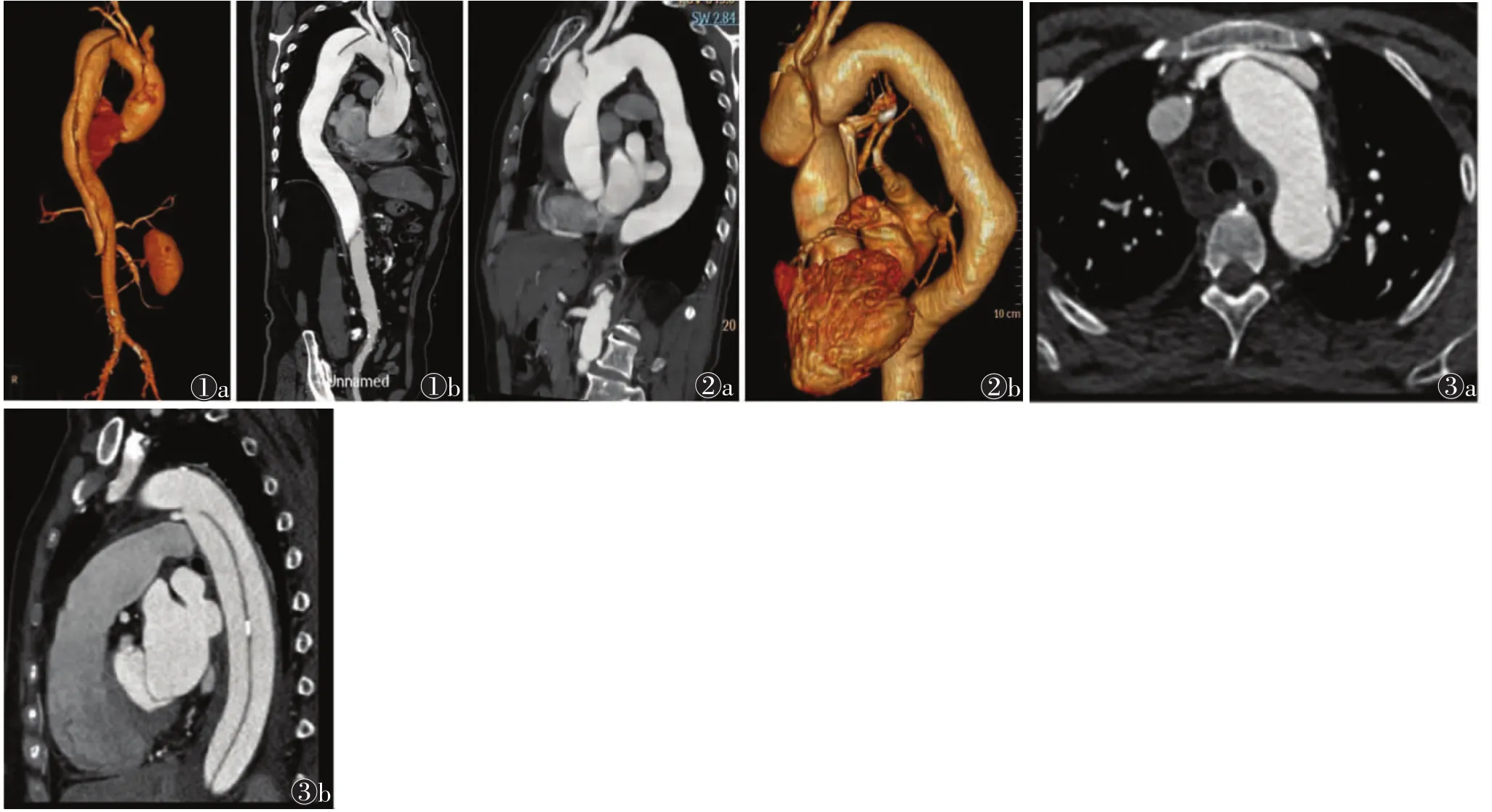

2.2MSCT及其后处理图像对AD病变的显示 MSCT常规平扫、增强扫描及后处理对AD内膜片、破口及真假腔的显示情况见表1。其中,增强扫描所获得的原始轴位图像可显示病变的所有信息。MPR可清晰显示AD真假腔的范围,并可显示钙斑或附壁血栓的位置和形态。MIP对真假腔、破口及内膜瓣的显示能力较差,但可清晰显示钙化及附壁血栓。VR可直观显示病变全貌的形态和大小,但对AD破口位置的显示力相对较差,且难以明确夹层内的血栓和钙化(图1~3)。

表1 MSCT及后处理技术诊断主动脉夹层的检查结果 例(%)

40例真假腔显示中,真腔密度高于假腔密度28例(70.0%),强化后的假腔密度与真腔密度相近12例(30.0%),真腔径线较假腔径线小16例(40.0%);真假腔间存在弧线状低密度影26例(65.0%),伴内膜片钙化14例(35.0%);假腔内发现低密度充盈缺损、血栓形成18例(45.0%)。

2.3 分支血管及其他受累情况 AD累及周围分支动脉,由真假腔同时供血的血管分支包括左锁骨下动脉11例,左颈总动脉6例,头臂干9例,右颈总动脉2例,腹腔干1例,肠系膜上动脉5例,左髂总动脉19例,右髂总动脉16例,右侧髂外动脉4例。完全由假腔供血者包括左侧肾动脉8例,右侧肾动脉14例,腹腔干10例,肠系膜上动脉1例。血管腔内血栓形成29例,血栓钙化8例,内膜钙化内移16例。双侧胸腔积液20例,单发左侧胸腔积液6例,无单发右侧胸腔积液,心包积液10例,合并真性动脉瘤2例,合并假腔动脉瘤样扩张33例,扩张最大直径8.3 cm。

3 讨论

3.1 AD发病机制 AD是指主动脉内膜局部撕裂,动脉内血液通过内膜破口进入中层,进而形成血肿并上下延伸形成“双腔”主动脉[3]。研究[4]表明,AD所累及分支与其内膜破口具有一定相关性。本病与许多因素有关,如高血压、主动脉中膜囊性坏死、动脉粥样硬化等,但具体发病机制目前尚未明确[5]。近年来高血压患者逐年增多,AD患者也相应增加[6]。急性AD常见突发剧烈胸痛,而慢性AD常无明显剧烈疼痛。目前将发病14 d内的AD定义为急性AD,超过14 d定义为慢性AD[1]。

3.2 MSCT后处理技术对AD的诊断价值 CT诊断AD的直接征象主要有显示内膜片、破口及真假腔;间接征象包括主动脉管径增宽、血管壁钙化斑内移,以及胸腔、纵隔或心包积液、积血等[7-9]。其中略呈弧形的内膜片是AD最具特征性征象之一,该征象主要是由于真假腔内的压力不同,通常内膜片的凹面为真腔。研究[10]显示,CT平扫若内膜征表现为高密度线样,AD诊断的敏感度达87%,而其特异度可达100%。为了能够显著显示AD的破口位置、真假腔及内膜片,并准确分型和定性诊断,在临床工作中应将平扫、增强扫描和后多种处理技术相结合。

AD患者扫描时,可选用回顾性心电门控技术,不仅能降低辐射剂量,还能保证图像质量,充分显示AD病变情况[11]。回顾性心电门控在心血管CTA检查方面已得到广泛应用,它将心电图中的R波作为标识进行触发扫描,在扫描过程中,CT机的球管、探测器连续旋转,扫描床连续移动,从而能够完整采集到整个心动周期的数据。

MPR操作简单,可准确显示破口、内膜片形态和血栓范围,也是最常用的后处理技术,对判断主动脉弓及各分支血管受累情况有很大价值,特别是对主动脉起始处的显示明显优于VR及MIP,此外MPR还能准确显示胸腔积液、心包积液、纵隔血肿等并发症,但MPR显示病变整体性较差,无法反映血管的立体形态。

CPR是通过后处理软件将迂曲走行的血管在一个平面“拉直”显示,能显示血管病变范围和全貌,可有效显示破口、真假腔及内膜瓣;但由于通过被“拉直”的血管易误判破口位置[12],目前临床较少使用。

VR是一种容积再现的后处理技术,可把MSCT扫描时获得的原始容积数据,通过重建显示为直观的三维图像,近似于解剖所见,并能显示其邻近脏器的关系,可从多角度显示病变主动脉的整体形态。但对破口位置、内膜片移位及附壁血栓显示不佳。

MIP是沿着某一方向X射线穿过所遇到层块上最大密度的投影,图像显示边界清晰,可真实反映组织的CT值,直观显示血管的走行、分布和管壁钙化情况,并可对各段管腔进行精确测量;但MIP空间显示能力差,难以清晰显示真假腔及内膜片[13]。

综上所述,MSCT扫描速度快、图像质量好,在临床工作中,常以轴位图像为基础,结合MPR、CPR、MIP、VR等后处理方法,能够准确、全面地显示病变,是当前AD临床诊断和治疗评价的首选检查方法。

图1 男,69岁,Ⅰ型主动脉夹层 图1a VR像背面观,直观显示头臂干起自假腔,左颈总动脉、左锁骨下动脉发自真腔,降主动脉真假腔呈螺旋状向下走行,腹腔干发自假腔,肠系膜上动脉根部受累,左肾动脉发自假腔,右肾动脉发自真腔,无受累,在右肾动脉以下,夹层中止,主动脉管壁多发钙化 图1b MPR像,可进一步显示左颈总动脉、左锁骨下动脉发自真腔,降主动脉假腔向下走行,主动脉管壁多发钙化 图2 男,70岁,Ⅱ型主动脉夹层 图2a MIP像,显示破口位于升主动脉中远端,病变主要累及升主动脉 图2b VR像,显示病变主要累及范围为升主动脉,左侧颈总动脉、左锁骨下动脉发自真腔 图3 男,45岁,Ⅲ型主动脉夹层图3a 原始轴位像,主动脉弓后部可见破口,并可见真假腔、内膜片钙化,以及右侧少许胸腔积液、胸膜肥厚图3b MPR像,破裂口位于主动脉弓后部,降主动脉可见内膜片及真假腔,真假腔直径近似,局部内膜片可见钙化

[1]Pacini D,Di Marco L,Fortuna D,et al.Acute aortic dissection:epidemiology and outcomes[J].Int J Cardiol,2013,167:2806-2812.

[2]DeBakey ME,Mccollum CH,Crawford ES,et al.Dissection and dissecting aneurysms of the aorta:twenty-year follow up of five hundred twenty-seven patients treated surgically[J].Surgery,1982,92:118-134.

[3]Watanabe S,Hanyu M,Arai Y,et al.Initial medical treatment for acute type a intramural hematoma and aortic dissection[J]. Ann Thorac Surg,2013,96:2142-2146.

[4]印隆林,杨志刚,陈加源,等.64层螺旋CT血管成像在主动脉夹层诊断中的临床价值[J].放射学实践,2012,27(4):406-410.

[5]Tsagakis K,Tossios P,Kamler M,et al.The DeBakey classification exactly reflects late outcome and re-intervention probability in acute aortic dissection with a slightly modified typeⅡ definition[J].Eur J Cardiothorac Surg,2011,40:1078-1084.

[6]Nathan DP,Xu C,Gorman JH 3rd,et al.Pathogenesis of acute aortic dissection:a finite element stress analysis[J].Ann Thorac Surg,2011,91:458-463.

[7]陆伟忠,钱林清,周建春.MSCT对主动脉夹层的诊断价值[J].中国中西医结合影像学杂志,2011,9(6):554-556.

[8]王雪钢,白斗,武少辉,等.急性主动脉夹层的CT血管造影特点[J].中国中西医结合外科杂志,2014,20(6):634-636.

[9]刘秋莎,汤敏,孙俊波.典型与不典型主动脉夹层的CT应用价值[J].中西医结合心脑血管病杂志,2011,9(1):23-24.

[10]Sakamoto S,Taniguchi N,Nakajima S,et al.Diagnostic value of nonenhanced multidetector computed tomography for ruling out acute aortic dissection in patients presenting with chest or back pain[J].Int J Cardiol,2013,168:734-738.

[11]吴任国,唐秉航,李良才,等.容积CT结合ECG剂量调节在主动脉夹层中的应用[J].放射学实践,2013,28(10):1021-1024.

[12]王利伟,殷信道,王绍娟,等.多层螺旋CT三维重建技术诊断急性主动脉夹层的价值[J].实用放射学杂志,2012,28(6):856-859.

[13]李健,蒋华东,吕传国,等.多层螺旋CT血管成像对主动脉壁内血肿的临床价值[J].医学影像学杂志,2015,25(6):1117-1119.

2016-05-13)

10.3969/j.issn.1672-0512.2017.03.021

陈正光,E-mail:guangchen1@gmail.com。