现代汉语的新型使动结构和意动结构

2017-05-30沈阳黄新骏蓉

沈阳 黄新骏蓉

摘要:近期现代汉语中大量出现新型“使动结构”“意动结构”以及由新型使动结构和意动结构被动化造成的新型“被X”结构。“使动”和“意动”在古代汉语中是汉语综合性句法类型的代表,在现代汉语中是汉语综合性句法类型复苏的标志。新型使动结构和意动结构的出现反映了汉语的轻动词(小动词)由显性到隐性的再次转变,也反映了“使动”和“意动”语法化、词汇化的发展路径。

关键词:新型使动和意动结构;新型“被X”结构;轻动词;语法化和词汇化;分析性和综合性

中图分類号:H1094文献标识码:A文章分类号:1674-7089(2017)04-0020-13

作者简介:沈阳,博士,教育部长江学者特聘教授,上海师范大学光启讲座教授,南京大学文学院教授、博士生导师,北京大学中文系兼职教授;黄新骏蓉,香港中文大学中文系博士研究生。

一、“使动结构”和“意动结构”

在汉语语法学上一直有所谓“使动(致动)”和“意动”的概念。这个概念最早可追溯到马建忠(1898)在《马氏文通》中提出的“象静司字”。而明确用“使动(致动)”和“意动”来命名这种“词在句中的临时功能”的是陈承泽。“使动”和“意动”在句法上的表现,就是形容词、名词或不及物动词由于不及物动词的“使动、意动”还受其他因素制约,本文暂不讨论。带上宾语而形成的一种特殊的“述宾结构”。在通常情况下,述宾结构的“述语”应为动词或动词短语,因而述宾结构也被称为“动宾结构”。但无论是在古代汉语的文本中,还是在现代汉语的日常用语或文本里,都存在大量不同于典型的“及物动词+名词(宾语)”述宾结构的超常搭配,即“名词/形容词+名词(宾语)”构成的述宾结构。这种特殊的表达方式或语义现象在上古汉语中较常见,其后逐渐式微,但近期又在现代汉语中活跃起来,而且能产性越来越高,还演化出一些相关的新变体。本文主要观察的就是现代汉语中产生的各种由名词和形容词做述语构成的述宾结构和一些相关的变体结构,这也就是本文所说的新型“使动结构”和“意动结构”。先看几个简单的例子:

(1)a.《爸爸去哪儿》第一季火了谁?(=使谁火了)

b. 这个人总是猫着腰走路。(=腰猫着(走路))

c. 那个地方是稀奇女人的。(=认为女人稀奇)

d. 老人可宝贝那个孩子了。(=认为孩子宝贝)

(1)的前两例中,就结构中论元角色而言,(1a)和(1b)中“谁”与“腰”才是“火”和“猫”的状态主体,即“谁火了”和“腰猫着(像猫一样弯着)”。汉语的“火”本来就有多种意义和用法,名词的词义是指一种物理现象,形容词的词义是“出名”“红火”,而做动词时,词典的释义为“焚烧”(且多用于古代汉语),这些显然都并不适用于(1a)的几例。因此,“火了谁”中的“火”应来源于其形容词词义,意思是“(《爸爸去哪儿》第一季)使谁火了”。“猫”的名词本义是一种动物,而作为动词在词典中释义为“躲藏”,也都并不适用于(1b)。因此,“猫着腰”的“猫”应来源于名词的词义,意思是“(腰)像猫那样弯着(行走)”。这两例就是现代汉语中形容词和名词的“使动”用法。

(1)的后两例中,(1c)中的“稀奇”原本是形容词,而在这个句子中带上“那个女人”做当事宾语构成述宾结构,实际表达的意思是“那个地方认为女人很稀奇”;(1d)中的“宝贝”原本是名词,而在这个句子中带上“那个孩子”做当事宾语构成述宾结构,实际表达的意思是“老人认为那个孩子是宝贝(老人把那个孩子当成宝贝)”。这两例就是现代汉语中形容词和名词的“意动”用法。

对汉语尤其是现代汉语中这种形容词和名词带宾语的“使动”和“意动”现象,一般都认为是一种比较“特殊”的现象。如王力虽然从语法角度加以分析,但最后还是把它看作一种“修辞手段”。后来有很多学者,如王希杰、邢福义、黄晓永等,也都认为这只是形容词或名词的“词类活用”。还有学者,如马真、朱德熙、李泉、郭锐等认为,用为“使动”和“意动”的形容词、名词都已经转变了词性,变成了形动兼类词或名动兼类词;沈家煊还重新定义了汉语词类系统,认为汉语的名词中就包含着动词和形容词,形容词中就包含着动词;沈家煊:《我看汉语的词类》,《语言科学》,2009年第1期,第1-12页。张伯江从功能语法的角度,认为这种非本职用法的名词处于一个“临时活用→常见活用→兼类→同形词”的连续统,因而是词类的功能游移。张伯江:《词类活用的功能解释》,《中国语文》,1994年第5期,第339-346页。这些观点本质上还是形容词的名词兼类说。朱德熙指出,不同于印欧语中词类与句法之间一一对应的模式,汉语里的词类和句法成分缺乏一一对应的关系,即汉语词类和句法成分的关系是错综复杂的,尤其体现在名词、形容词和动词上,如动词经常可以充当主宾语,形容词也有充当谓语的用法等。即使如此,朱先生也认为现代汉语中形容词和名词也只有“在一定的条件下名词才可以充当谓语”,形容词和名词更是“在一般情况下不能带宾语”。朱德熙:《语法答问》,北京:商务印书馆,1985年,第4-5页。上述无论“修辞、活用、兼类、例外”等哪一种分析,至少都认为(1)的动宾结构现象在现代汉语中是非典型的,是很少见的。

不过在我们看来,形容词和名词的“使动”和“意动”其实并不“特殊”,而是汉语古已有之的“正常”用法,或者说是综合性语言的一种典型句法表现。在综合性强的语言里,很多语言信息(语法内容/词汇内容)已“包含”在词内,因而能以隐性形式呈现。古代汉语就是一种综合性强的语言,因而在通常情况下,像表达“使动”和“意动”的成分,如“使得”和“认为”等,可以进入形容词和名词的词义、用法中,因此,古代汉语中才存在大量的“使动结构”和“意动结构”。而在分析性强的语言里,词的容量变小,很多语义的内容不用特定成分剥离出来就很难让人理解,因而就要求其中的若干成分必须以显性的形式出现。现代汉语就被公认为是一种分析性强的语言,像表达“使动”和“意动”的成分,如“使得”和“认为”等,就需要单独使用某种成分说出来,因此,现代汉语中才很少有“使动结构”和“意动结构”。而我们认为,之所以现在像(1)这样的例子越来越多,与其说是现代汉语的“特例”,不如说正是表现出现代汉语的句法类型在由“分析性”再度复苏到“综合性”,至少是这种现象的“端倪”。本文后面要讨论的现代汉语新型“被动结构”也反映了这种情况。

二、现代汉语“使动结构”与“意动结构”的语义分析

传统汉语语法学上所谓的“使动”和“意动”,指的是非动词的成分临时获得的动词的功能,特别是能带上宾语。具体说来,这类现象的内部又有不同表现。

从意义上说,“使动”是指当带宾语的述语是形容词时,也就是使宾语名词所代表的事物具有做述语的形容词所表示的某一性质或行为;当带宾语的述语是名词时,一般是指宾语名词所代表的事物成为述语名词所指的事物。“述语”还可以是不及物动词,此时是宾語代表的事物有不及物动词所述之行为。如“秋九月,晋侯饮赵盾酒。”(《左传·宣公二年》),这里并不是指“晋侯喝赵盾的酒”,而是“晋侯使赵盾饮酒”,即“NP2使NP1 XVP”。“饮”在这里做动词用后,古人为了区别词义而产生了语音变化,即将上声破读为去声 [in51]。(2c)中的“生”亦是如此,指“使死人复生”。本文暂时不讨论这一类现象。参见王力:《汉语史稿》,北京:中华书局,1980年。例如古代汉语的例子:

(2)a. 高其闬闳,厚其墙垣,以无忧客使。(《左传·襄公三十一年》)

b. 尓欲吴王我乎?(《春秋左传》)

c. 吾见申叔,夫子所谓生死而肉骨也。(《左传·襄公二十二年》)

上面(2)都是古代汉语中形容词和名词的使动用法。(2a)中的“高”“厚”是形容词,在句子中分别表示“使闬闳高”和“使墙垣厚”,用现代汉语句式表达是“NP2使NP1 XAP”。 (2b)中“吴王”是名词,在句子中表示“使我成为吴王”,(2c)中的“肉”是名词,在句子中指的是“让白骨变为血肉”,用现代汉语的句式表达就是“NP2使NP1(成为/变为)XAP”。

而从意义上来说,“意动”并不能使作述语的形容词和名词所支配的宾语名词代表的事物变为某种性质,而宾语名词所呈现的状态也并不一定是实在的客观现象,只是主观上认为宾语名词具有形容词和名词的性质。例如古代汉语的例子:

(3)a. 登东山而小鲁,登太山而小天下。(《孟子·尽心上》)

b. 夫人之,我可以不夫人之乎?(《谷梁传·僖公八年》)

上面(3)都是古代汉语中形容词和名词的意动用法。如(3a)中的“小”是形容词,在句子中的意思是“以东山/太山为小”,现代汉语句式就是“NP2认为NP1 XAP”。(3b)中的“夫人”是名词,在句子中的意思是“以之为夫人”,现代汉语句式就是“NP2把NP1看作XNP”。

下面的例子中,形容词“美”后带上名词宾语,还可以表达两种不同的语义关系。试比较:

(4)a. 吾妻之美我者,私我也。(《战国策·齐策一》)

b. 儒者在本朝则美政,在下位则美俗。(《荀子·儒效》)

同是形容词“美”,在(4a)中表示“以我为美”,是意动用法;而在(4b)中则表达“使政美、使俗美”,是使动用法。“使动”的“美”是结果自足的,内含其状态与结果;“意动”的“美”是对象自足的,其后名词并非其受事宾语,而是关系语。同一个形容词,可以兼具使动和意动两种用法,这也充分体现了使动结构和意动结构的复杂性与古代汉语的综合性特点。

“使动”和“意动”不仅是古代汉语的常见语法形式,在现代汉语中也普遍存在,且近年更是层出不穷。王启龙通过对2110个形容词的计量研究得出结论,能带宾语的形容词数量很大,不论是单音节还是双音节都有。而语料考察显示,现代汉语中名词带宾语的现象也很常见。王启龙:《带宾形容词的统计分析》, 《语言教学与研究》,1995年第2期,第48-52页。除前面(1a/b)外,再看几个现代汉语中“使动结构”的例子:

(5)a. 以美味痊愈病症。(=使病症痊愈)(凤凰网)

b. 总是坏肚子。(=使肚子坏)(好大夫在线)

c. 墨美强调继续密切两国战略关系。(=使两国战略关系密切)(新华网)

d. 再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子。(=使教育穷,使孩子苦)(中国评论新闻)

e. 冯老汉亲口拒绝了,并虎着脸说。(=使脸虎着)(《人民日报》)

f. 铁了心的马云。(=使心铁了)(腾讯科技)

g. 仍然有人弓腰背罗圈着腿不慌不忙的往下磨往上蹭。(=使腰背弓着、使腿罗圈着)

(CCL语料库)

(5)各例中“痊愈”“坏”“密切”“穷”“苦”是形容词的“使动”用法,“虎”“铁”“弓”“罗圈”是名词的“使动”用法。从语义关系看,当述语是形容词时,形容词指的是其后名词宾语受某个外力作用造成的某种性质状态。即在“NP1+A+NP2”结构中,NP1是事件致使者;形容词A则是NP2在NP1这个外力的作用下才具有的某种性质状态;NP2是事件被使者,“被使者”的概念参考郭锐(2013)在北京大学“现代汉语”课上对论元角色的分类。是事件中直接受到强烈影响的人或事物,换句话说,就是A这个性质状态的当事。而同样从语义关系看,当述语是名词时,其后名词宾语则是指在某个外力的致使下具有述语名词所具备的某种性质状态,即在“NP1+N+NP2”结构中,NP1是事件致使者;N是NP1致使NP2具有的某事物的标志性情状或特征;NP2则是事件被使者,亦是N事物所代表的性质状态的当事,换句话说,使动义“NP1+N+NP2”就类似于“NP1使NP2像N一样”之意。如上文的“猫着腰”“虎着脸”“铁了心”就是NP1主动发出致使力,让NP2“腰、脸、心”变得具有“像猫一样(弯着)”“像老虎一样(凶狠/严厉)”“像铁一样(硬)”的性质,而非真正变成“猫、老虎、铁”。也就是说,做述语的形容词或名词与宾语在语义上有着直接关系,即“被使者具有的性质状态”与“被使者”的关系。

现代汉语中形容词和名词带宾语的用法虽不如古代汉语那么丰富,但也有不少已经普遍接受的“意动”现象。当然,不管是古代汉语还是现代汉语,用作意动的名词都少于形容词,也就是形容词的意动用法更为普遍。除前面(1c/d)外,再看几个现代汉语中“意动结构”的例子:

(6)a. 可惜正月过去了,闰土需回家去。(=以正月过去了为可惜)(鲁迅《故乡》)

b. 武震奇怪站长古文根基那样深。(=以站长古文根基深为奇怪)(杨朔《三千里江山》)

c. 可恨自己年幼力薄。(=以自己年幼力薄为可恨)(王朔《我是你爸爸》)

d. 象形、象意、形声,叫做三书,足以范围一切中国文字。(=以一切中国文字为范围)(裘锡圭《文字学概要》)

e. 阿Q着自己,还自己张扬的天地。(=以自己为阿Q(精神))

(6)各例中“可惜、奇怪、可恨”是形容词的“意动”用法,“范围、阿Q”是名词的“意动”用法。从语义关系看,不管是形容词表达的性质状态,还是名词所代表事物具有的性质状态,都是主语主动认为宾语所具有的。即在“NP1+A/N+NP2”结构中,NP1是主观认定者;A是NP1认为NP2具有的某种性质状态,N是NP1认为NP2所具有的带有某种性质、状态的事物;NP2则是被主观认定的人或事物,亦是A这个性质状态或N事物所代表的性质状态的当事者。也就是说,做述语的形容词或名词与宾语在语义上有着直接关系,即“当事具有的性质状态”与“当事者”的关系。

三、现代汉语“使动结构”与“意动结构”的句法分析

从传统语法角度对现代汉语中的“使动结构”和“意动结构”进行句法分析,一般是说成在带宾语的谓语动词(形容词或名词)中已经包含了“使、认为”等成分,或者说是这种“A/N+NP”的结构可重新分析(或可分解前置)为“使NP VP”或“认为NP VP”。而这种现象用当代句法学的理论来分析,就需要使用“轻动词(light verb,也称‘小动词)”的概念,即“使动结构”和“意动结构”中的“使”或“认为”这类可分解出来前置的成分,实际是一种位置要高于谓语动词(大动词)的“轻动词(小动词)”。

轻动词是形式语言学“最简方案”时期的重要理论。Huang将“词汇分解(lexical decomposition)”的语法学理论引入句法研究,Huang,C-T. James,“Lexical structure and syntactic projection.” Journal of Chinese Languages and Linguistics,no.3(1997),pp. 45-89. 邓思颖则将四类事件意义“状态、活动、完结、达成”进一步概括化为抽象的“事件述语(eventuality predicates)”,即“BE、DO、BECOME、CAUSE”。邓思颖:《形式汉语句法学》,上海:上海教育出版社,2010年。而这些事件述语概括为一个语法单位,就是所谓的“轻动词”。相较于谓语动词(大动词)而言,轻动词(小动词)词汇意义虚,只具有事件意义,但轻动词的句法功能强,是结构中不可或缺成分。

轻动词又可分成“带音轻动词”和“不带音轻动词”。前者出现在句子的表层中(或者说在句子中“看得见”),也就是说,诸如“使”“认为”这样的成分占据了轻动词位置,如古代汉语的“使之闻”“以之为善”,或现代汉语的“使大家感动”“认为女人稀奇”,就是这样的结构。后者在句子的表层中不出现(或者说在句子中“看不见”),但如果轻动词位置“不带音(或空置)”就能直接促发“C-统制(C-command)”的下属核心词的句法移位,亦即谓语动词向上提升占据轻动词位置,这也就构成了所谓“使动结构”和“意动结构”,如古代汉语的“小天下”“王我”“夫人之”,或现代汉语的“感动了大家”“稀罕女人”,就是这样的结构。

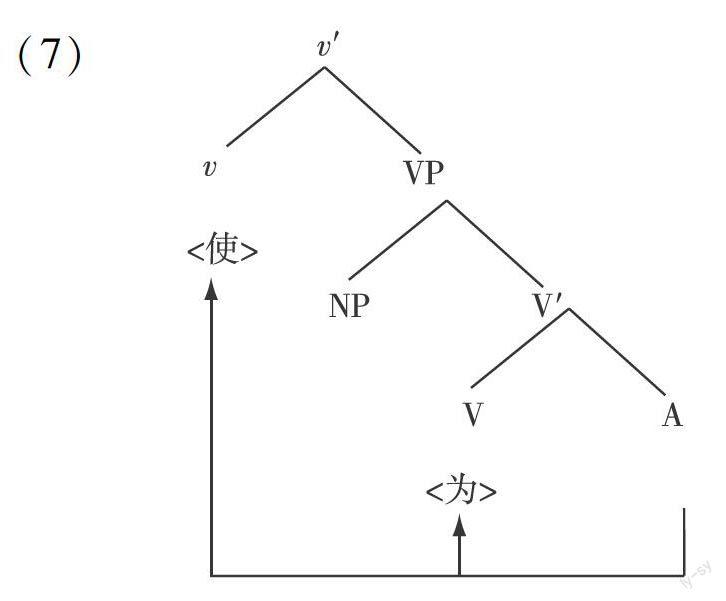

关于“使动结构”的句法分析,冯胜利曾经提出“使动”结构是受“CAUSE / MAKE(使/让)”而触发的核心词移位。冯胜利:《轻动词移位与古今汉语的动宾关系》,《语言科学》,2005年第1期,第11页。邓思颖讨论汉语完结体论元结构时,提出汉语致使义的论元关系的结构是“[vP致事[CAUSE[vP2受事[BECOME[VP V(受事)]]]]]”。邓思颖:《形式汉语句法学》,2010年。我们也认为,“使动”结构主要是用来表示一种“使成状态的完结”。因此,“使动”确实更应看作是由复合轻动词“CAUSE-BECOME(使-成)”所促发的核心词的移位,即在这种结构中的轻动词还可分解为两个成分,或者说由两个成分共同构成一个轻动词,如下面(7)所示。如果輕动词以不带音隐性形式出现,即形成句法空位,就触发下层的核心词(XP)上移以填补空位。上文提到的古代汉语的使动用法,就应是如下面(8)的生成方式:

(7)

(8)a. 夫用兵之法,全国为上,破国次之。(《孙子兵法·谋攻》)

→[[全/破k+BECOME]i+CAUSE][国 [ti [tk]]]]

b. 尓欲吴王我乎?(《春秋左传》)

→[[吴王k+BECOME]i+CAUSE][我 [ti [tk]]]]

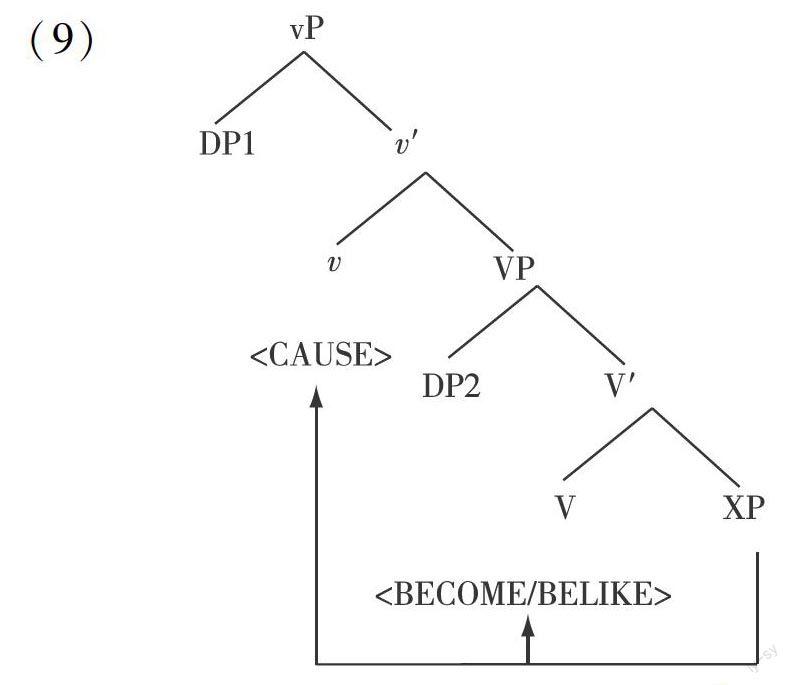

现代汉语中的“使动结构”也是相同的句法过程,如下面图(9)所示。同样,如果轻动词以不带音的隐性形式出现,即形成句法空位,就触发下层的核心词(XP)上移以填补空位。上文提到的现代汉语的使动结构,就应是如下(10)的生成方式:

(9)

(10)a. 《爸爸去哪儿》第一季火了谁?(金鹰网)

[<使> 谁 [<为> 火]]

→[[火k+]i+

→[[方便/实惠k+]i+

(15)

(16)a. 登东山而小鲁,登太山而小天下。(《孟子·尽心上》)

[<以> 鲁/天下 [<为> 小]]

→[[小k+]i+

施事:OP(富士康员工);致事:富士康公司

由此可见,“使动”或“意动”在现代汉语中除了以主动形式出现,还能以特殊被动形式出现。“使动”和“意动”本身就是在外力作用下的一种致使结构:“使动”是在物理上致使名词所代表的事物具有某一性质或行为或成为另一事物,是一种实质上的处置。“意动”只是某一外力在主观上认为名词所代表的事物具有某种性质,是一种意念上的处置。但需要注意的是,“被X”结构中的“X”成分因为综合性用法在现代汉语中受到限制,大多不以主动式出现,但新型“被X”结构转换为“把”字结构则毫无问题。其原因便在于能进入“被X”结构的轻动词结构本身就具有不同程度的处置性,转换为“把”字句后则强化了这种处置性。这也可作为一个证据证明新型“被X”结构是使动结构和意动结构的被动化。例如:

(20)a. 经济被(楼市)繁荣了(被认定义)。——(楼市)把经济繁荣了

b. 员工被(公司)下岗了(被强迫义)。——(公司)把员工下岗了

五、使动和意动的语法化、词汇化与汉语句法类型的综合性复苏

上面分析的现代汉语的“使动结构”和“意动结构”以及新型“被X”结构的例子,都是近期才在现代汉语中产生的一些新的用法,因此,我们前面才说,由于古代汉语就存在这种现象,那么,在现代汉语中出现新型使动结构和意动结构,甚至进一步产生由使动结构和意动结构被动化造成的新型“被X”结构,也就没什么奇怪,没什么“特殊”,而是一种“正常”的句法和语义现象。现在要解释的只是,为什么现代汉语会出现使动结构和意动结构的“反弹”,或者说为什么现代汉语会出现综合性句法类型的“复苏”。

通过分析语料可以发现,很多用于“使动”或“意动”结构的形容词和名词因为频繁使用而最终被收入了词典。这说明,“使动”和“意动”是在语法化与词汇化两条路径上“双向并行”的:一方面是越来越多的形容词和名词可以通过进入轻动词位置而构成“使动结构”和“意动结构”;另一方面,已进入这种“使动结构”和“意动结构”的形容词、名词逐步为人们所接受,就又衍生出了新的动词词义。前者就是使动和意动的“语法化”,后者就是使动和意动的“词汇化”。

前面说过,所谓“使动”和“意动”,是某些形容词和名词进入轻动词位置,也就是核心词提升后与隐性轻动词合并(merge)才形成的,这是一种包含了不带音的轻动词的综合性句法手段:这便是轻动词语法化的结果。语法化是一个单向、渐进的过程(unidirectional process/gradual process),其意义由实到虚,会造成一定程度上的语义流失(semantic bleaching)和音韵上的衰减(phonological reduction),词项语法化后仍受其原始用法的节制(etymology),且其所处的结构位置会影响其最终语义诠释。基于此点,我们便可以对“使动结构”和“意动结构”的产生进行如下的语法化的假设:第一步:起点——即在汉语综合性的全盛时期,轻动词以不带音的隐性形式出现。此时语义较实,是事实上的动作行为,此时产生了最初的“使动”用法,如“在本朝则美政”=“(使)政美”,就是这样的例子。第二步:成熟——随着语法化进程的不断深入,轻动词的虚化程度加深,语义进一步流失,动作行为或性质状态不再具备事实性,转而成为意念上的主观认定,于是便产生了“意动”用法,如“吾妻之美我者”=“(以)我(为)美”,就是这样的例子。应该说,语法化程度越高,句法的综合性越强,古代汉语表达“使动”和“意动”用法的轻动词结构在上古时期便完成了语法化。第三步:转折——分析性用法后来居上,逐渐取代综合性用法,轻动词普遍以带音形式出现,或者说用显性形式表现出来,如“在本朝则美政”→“使政美”,“吾妻之美我者”→“以我为美”,就是这样的例子。第四步:涅槃——综合性用法“重出江湖”,完成语法化进程的隐性轻动词结构渗透到词法、句法多个方面,如“美化环境”“繁荣经济”“舒缓疼痛”等,就是这样的例子。

黄正德、柳娜认为这种现象可以用贝罗贝所说的“增加新功能”(exaptation)来解释。黄正德、柳娜:《新兴非典型被动式“被XX”的句法与语义结构》,《语言科学》,2014年第3期,第230页。这种观点也支持了本文的假设。如果将轻动词写作“LV(light verb)”,以上所说的语法化路径便可以刻画如下:“[LV(CSUSE-BECOME/BELIKE)+X]+NP> [LV(CONSIDER-BE)+X]+NP> LVCAUSE/CONSIDER+NP+LVBECOME/BELIKE/BE+X> [LV(CONSIDER-BE/CSUSE-BECOME/BELIKE)+X]+NP”。

與作为语法化手段的“使动”和“意动”发展的同时,词汇化进程也随后展开,即进入轻动词结构的词与轻动词语义相结合,逐渐成为固定用法,这也就由句法逐步向词法过渡。我们可以将这种词汇化的过程描绘如下:“由轻动词触发而移位形成[LV+X]+NP结构(句法)> 流行度与接受度大幅增加(由句法向词法过渡)> 进入日常的生活语境(产生新的词义)> 用法收入词典并固定下来(确立为原词的一个新义项或词项)”。早期就进入“[LV(CONSIDER-BE/CSUSE-BECOME/BELIKE)+X]+NP”结构的,一般都产生出了新的词项。汉语的两次综合性演变大潮之间有一段时期是被分析性用法所占领的。在这期间进入“[LV(CONSIDER-BE/CSUSE-BECOME/BELIKE)+X]+NP”的,还没有来得及分化出新的义项或词项,于是就改为使用分析性用法,因为这个过程没有反复出现的机会,所以,这期间的一些形容词和名词也就没有产生新的“使动”或“意动”的词项或义项。

综上所述,“使动”和“意动”在古代汉语中是汉语综合性句法类型的代表,在现代汉语中亦是汉语综合性句法类型复苏的标志。这种现象反映了汉语的轻动词由显性到隐性的再次转变。汉语综合性在上古时期达到顶峰;随着时间的发展,逐渐由综合性走向分析性,由隐性变为显性。正如胡敕瑞所言,上古汉语到中古汉语的历时变迁是从隐含到呈现,唐宋时期则呈现为高度分析性。胡敕瑞:《从隐含到呈现(上)——试论中古词汇的一个本质变化》,《语言学论丛》(第三十一辑),北京:商务印书馆,2005年,第1-22页。胡敕瑞:《从隐含到呈现(下)——词汇变化影响语法变化》,《语言学论丛》(第三十八辑),北京:商务印书馆,2008年,第99-127页。到了近期的现代汉语,又出现了综合性用法异军突起的局面。汉语分析性的主体地位并不影响它已经完成语法化,并且形成了较为成熟的语法化链的汉语综合性用法与分析性用法并存或将其取代。黄正德、柳娜也提到,语言的演变遵循着一个循环模式,即“……综合 → 分析 → 综合……”黄正德、柳娜:《新兴非典型被动式“被XX”的句法与语义结构》,《语言科学》,2014年第3期,第238页。当然,现代汉语“名词/形容词+名词”构成的“使动结构”和“意动结构”,其用法的接受度和任何正常的“及物动词+名词”组合一样,都会受到语义和百科知识的影响。换句话说,在句法合法的前提下,接受度的高低是非句法范畴的语义或百科知识造成的。这也说明了现代汉语的综合性复苏程度可能还不及古代汉语和英语,尚在起步阶段。然而,现代汉语的新型使动结构和意动结构的大量涌现,甚至出现了在使动和意动基础上再被动化的新型“被X”结构,这些事实告诉我们,汉语句法类型的综合性正在强势复苏。

〔责任编辑:渠红岩〕