赵宝沟文化两件尊形器上的动物形图案研究

2017-05-25马海玉

马 海 玉

(赤峰学院 红山文化研究院,内蒙古 赤峰 024001)

赵宝沟文化两件尊形器上的动物形图案研究

马 海 玉

(赤峰学院 红山文化研究院,内蒙古 赤峰 024001)

小山遗址尊形器上的刻画动物形图案主体元素鹿、野猪和禽鸟均是牺牲之物,而祭祀之神应为蟒蛇;南台地遗址出现了蟒蛇吞噬鹿的全景画,从吞噬鹿头开始,到鹿脚再到完全吞噬整只鹿,栩栩如生。蟒蛇为祭祀之神,鹿是牺牲之物在赵宝沟遗址尊形器图案上也有所表现,这与本地区生态环境密切相关。对蟒蛇的畏惧之祭表明了赵宝沟文化时期人类理性化的需要。这种需要是延续兴隆洼文化以来的渔猎传统的必然产物,也是辽西地区多丘陵、山地这种特殊的自然环境造就的必然结果。

赵宝沟文化;尊形器;动物形图案

赵宝沟文化命名已经过去40余年,很多学者对赵宝沟文化尊形器都有过研究,然而对于尊形器上动物形纹饰学者们有着不同的认识。本文将从小山遗址F2②∶30和南台地遗址3546F1∶1两件尊形器的纹饰构图入手,研究纹饰的表意功能,并试图通过解读这些动物形图案分析赵宝沟文化时期的祭祀形态。

一、小山遗址F2②∶30动物形纹饰分析

图1 小山遗址尊形器(F2②∶30)及动物形图案展开图

小山遗址F2②∶30尊形器(图1-1)*中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队.内蒙古敖汉旗小山遗址[J].考古,1987(6):481-506 .上动物形图案的头部分别根据现实生活中的猪、鹿和鸟首的形象提炼而成,三种灵物图像绕器一周。但仔细观察我们会发现,图案分为A、B、C三个区(图1-2),且每个区都有蛇身出现。

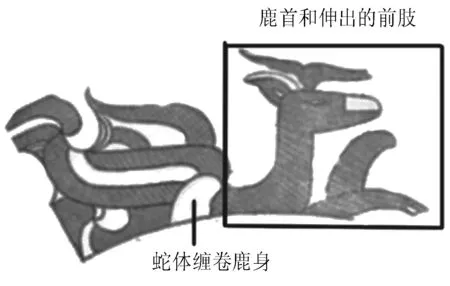

A区图案分为前后两部分(图2)。前面部分为鹿,鹿有鹿角,鹿嘴闭合,前肢向前伸出,呈现倒伏状。后面部分为一条白色带状纹饰缠卷鹿身,躯体后黑白相间的带状纹饰卷曲缠绕。从纹饰卷曲的特征分析应为蟒蛇缠卷鹿。首先,鹿是蟒蛇食物最重要的来源之一,蛇缠卷并吞噬鹿在自然界较为常见。其次,只有蟒蛇在猎杀大型动物时身体才会呈现卷曲缠绕状态。一般情况下,蟒蛇身体会呈现三种状态:爬行时通常会成直线形或S线形 ;静止时通常盘卷成团;捕猎时身体会卷曲缠绕,白色的腹部向上翻滚。从蛇身翻滚的状态来看,应是在猎杀鹿。自然界中蟒蛇捕食鹿一般会用蛇身先把鹿紧紧缠绕,并不断挤压鹿,鹿呼吸时,每呼出一次蛇身就会抓住瞬间挤压一次,直到鹿失去反抗能力。在被蛇捕获的瞬间,鹿首上扬,前肢伸出,呈挣扎跃起状态;蛇身则紧紧缠绕鹿的颈部、上腹部、后腹部,并将鹿的四肢束缚,防止挣扎(图2)。

图2 小山F2②∶30A区图案

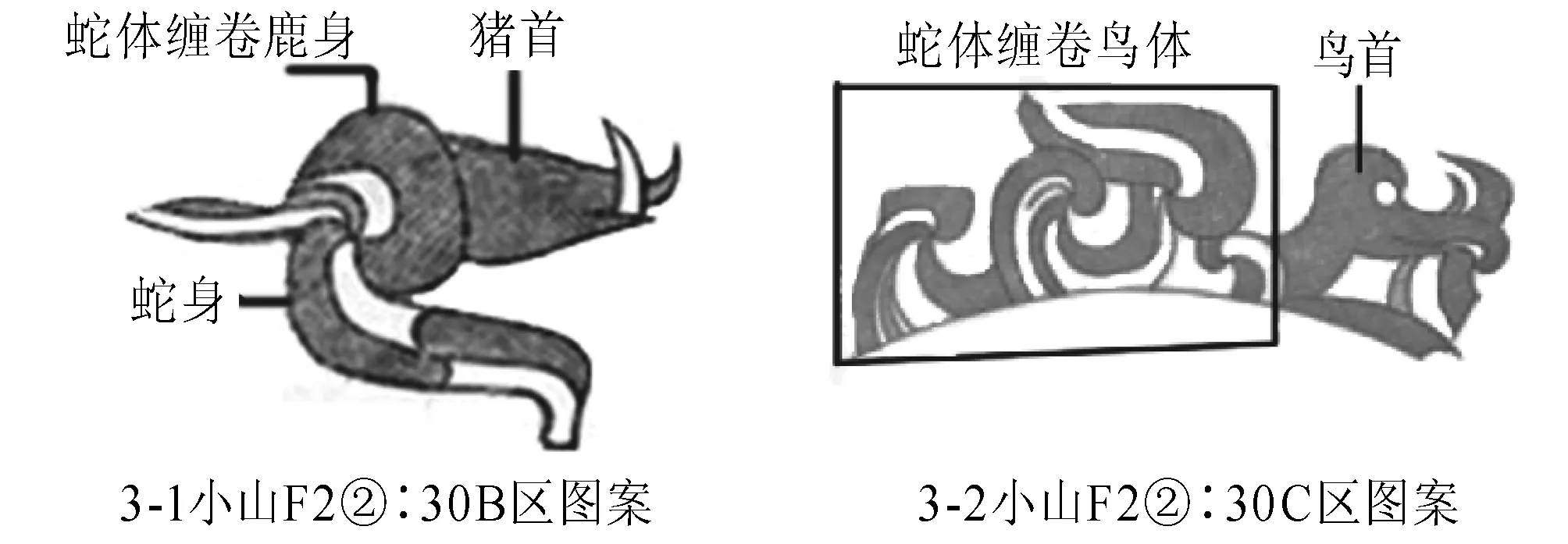

B区中最为直观的是猪的颈部是被一黑白相间的蛇身缠绕,蛇身的另一段恰好缠绕后弯曲。猪嘴闭合,獠牙外露,眼睛似闭非闭,似被征服(图3-1)。在自然界中,野猪幼崽也是蟒蛇的主要食物之一,蛇在捕获野猪时先用蛇身紧紧缠绕住野猪的颈部和腹部,并逐步收紧,野猪呼气一次就会被挤压一次,野猪无法吸气,通常会口部微张。仔细观察会发现,在小山尊形器B区图案猪首的前方有一团气状纹饰,应该是野猪吐气的表现。小山遗址F2②∶30尊形器B区图案表现的应是蛇缠卷野猪。蟒蛇吞食猪崽在民俗学资料中也能找到答案,如广西梧州外贸仓1960年收购到一条10 kg重的蟒蛇,它吞食了一头15 kg的家猪。

C区图案分前后两组。一组为鸟首。圆眼,鸟喙锋利,嘴部闭合;另一组为蛇身。蛇身卷曲,靠近鸟的颈部一段缠卷鸟体,蛇身大部分缠绕卷曲(图3-2)。另据图案分析,蛇身缠卷鸟体共有三处,均呈现风轮状,应是蛇身紧紧缠卷鸟的表现。因而,小山遗址F2②∶30尊形器C区图案表现的是蟒蛇缠卷鸟。蟒蛇常以小麂、小野猪、兔、松鼠和禽鸟等为食,胃口大,一次可吞食与体重相等重或超过体重的动物。迄今为止,自然界中鸟和家禽类也是蟒蛇的主要食物之一。

总之,小山遗址尊形器上A、B、C三个区的图案并不是表现猪首蛇身、鹿首蛇身和鸟首蛇身的神灵,而应当是表现蛇在盘卷一些大型动物。具体地说,A区、B区、C区分别表现的是蛇在捕获鹿、野猪、禽鸟三种大型动物。值得注意的是,这三组图案中鹿坚硬的鹿角、野猪尖尖的獠牙、禽鸟锋利的喙,都在小山尊形器上被刻画得淋漓尽致,这或许正是为了反映小山遗址赵宝沟文化居民对蟒蛇神秘力量的敬畏。从器型分析,小山遗址尊形器造型独特,器壁薄而硬,纹饰精美,显然不是实用器。从出土位置来看,尊形器出土于F2中,当是专门用于祭祀的神器。关于蟒蛇的祭祀,“《搜神记》记载闽中有大蛇,长七八丈,大十余围,有毒气,以致当地官吏多有死者。土俗常惧,祭以牛羊仍不得福,不得已每年献一少女作为祭蛇牺牲。”*詹觐鑫.神灵与祭祀——中国传统宗教综论[M].南京:江苏古籍出版社,1992:83.在中国古老的传统文化中,被奉为动物神灵的一般都是长相奇特并为人们所畏惧的。和鹿、野猪、禽鸟相比,显然蟒蛇更让人敬畏。如是说,小山遗址尊形器上的三区图案当是为敬畏蟒蛇而作,鹿、野猪和禽鸟三种动物当是祭祀的牺牲之物。

图3 小山尊形器B区和C区图案

二、南台地遗址3546F1∶1动物形纹饰分析

南台地遗址*敖汉旗博物馆.敖汉旗南台地赵宝沟文化遗址调查[J].内蒙古文物考古,1991(1):2-10.3546F1∶1刻画图案也可分为A、B、C三区(图4)。

A区图案分为两组:一组为鹿首,鹿角高扬,前肢伸出,嘴部闭合;另一组为蛇头和蛇身。蛇嘴最大程度张开成筒状,蛇上颌部突出成半环状,蛇身为黑白相间的菱形网格纹,因吞食鹿而胀满(图5-1)。A区图案体现的是蛇从鹿首开始吞食鹿,并已经吞噬到了鹿的躯干部。自然界中,蟒蛇吞食鹿是从头部开始的。吞噬鹿的躯干部时,因猎物体形巨大,蛇嘴尽可能大的张开,上颌部呈现半环状。而蟒蛇能吞噬下坚硬的鹿角在自然界中能找到科学合理的解释。美国阿拉巴马大学生物学家Stephen Secor拍摄的X射线图像清晰地呈现一条缅甸蟒蛇吞食短吻鳄的消化过程。Stephen Secor博士说:“当缅甸蟒蛇将猎物吞入腹中,之前休眠状态下的内脏系统将快速恢复功能,处理不同的食物消化任务,它们吞食猎物的重量可达到它重量的1.5倍。”蟒蛇形成强大的消化系统,在吞食猎物之后24小时,它胃部pH值从7下降至2。高强度的胃酸使得蟒蛇吞食并消化坚硬的鹿角成为可能。Stephen Secor博士的X射线图像清晰地表明,蟒蛇在吞食短吻鳄后仅仅用了7天时间就将其消化殆尽。毫无疑问,高强度的胃酸完全可以消化掉鹿角。当然,蟒蛇在在吞食鹿角时会缓慢地进行,不会有腹部被划破的风险。

图4 南台地遗址尊形器(3546F1∶1)及动物形纹饰展开图

图5 南台地尊形器3546F1∶1A区和B区图案

B区图案表现的是蛇吞食鹿已经吞噬到了鹿脚,只有双脚还裸露在外。蛇首表现明显,蛇的上颌用半环形纹饰表示,下颌部用两条平行线表示。菱形网格纹表现蛇颈部,更形象的是蛇因吞食鹿而显粗大的蛇身也有所表现。蟒蛇颈部与腹部的变化明显,这更加突显了画工观察的仔细。鹿的后肢写实性较强。腿部用黑白两种颜色对比,刻画出了鹿腿内外两侧颜色的变化;脚部略有些拟人化手法(图5-2)。蟒蛇吞食鹿在自然界也偶尔可见,蟒蛇吞鹿先从头部开始,待到鹿躯干部被吞噬后,蟒蛇腹部因胀满而变粗;口部因吞食鹿脚而向前张开,上颌部突出而成半环状,这时颈部细腹部粗,对比明显。

C区图案因残缺不便分析,但可以做出两种推断:其一,如果C区和B区为一组图案,这组图案应当表现的是鹿被蟒蛇吞噬的全景图。即鹿首部分和A区图案主题一致,残缺部分图案可能表现的是蟒蛇因吞食鹿而胀满的腹部。其二,如果C区和B区为两组图案,C区图案表现的可能是鹿独立出现或被蟒蛇完全吞噬掉的独立单元(图4)。

总之,南台地遗址3546F1∶1尊形器A、B、C三个区图案表现的是蟒蛇吞食鹿的全过程。具体地说,就是A、B、C三个区分别表现了蟒蛇吞噬鹿身、鹿脚到吞噬整只鹿的动态化过程。和小山遗址尊形器纹饰相比,南台地遗址尊形器图案有两个特点:其一,纹饰内容单一。小山遗址尊形器牺牲之物为鹿、野猪和禽鸟三种,南台地遗址尊形器图案牺牲之物仅有鹿;其二,吞噬过程动态化。小山遗址尊形器三区图案均为蛇身缠绕动物,三个主题,一个步骤。南台地遗址尊形器三区图案为蛇吞食鹿,一个主题,三个步骤。值得关注的是,南台地遗址尊形器同样器型独特,纹饰精美。从出土位置看“靠近正梁顶的遗址最高处一处灰土圈地表散布着十分密集的陶片和一些较坚硬的烧土块,在调查中所采集能够复原的陶器多出于此灰土圈(3546F1)。3546F1房址应该是这一公社氏族首领的居住地或者是崇拜祭祀公众议事的场所。”*敖汉旗博物馆.敖汉旗南台地赵宝沟文化遗址调查[J].内蒙古文物考古,1991(1):2-9.因此这件复原的陶尊3546F1∶1并非实用器,而是祭器。根据纹饰表现主题分析,蟒蛇应是祭祀之神,而牺牲之物应为鹿。

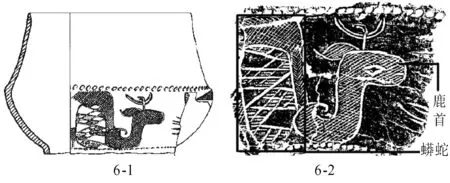

图6 赵宝沟遗址F6①∶3尊形器及图案展开图

蟒蛇吞食鹿的图案在赵宝沟遗址*中国社会科学院考古研究所.敖汉赵宝沟——新石器时代聚落[M].北京:中国大百科全书出版社,1997:170.尊形器上也有发现。此种图案数量较少。通常施于尊形器腹部。赵宝沟F6①∶3尊形器上图案仅存鹿形瑞兽图案,轮廓清楚,压划精巧,形象栩栩如生(图6-1)。鹿的菱形眼睛、三叉鹿角为黑色,桃形耳填细密网格。仔细观察发现,腹部空白处填有交错细线形成的叶脉形纹,条形叶脉形纹在尊形器的肩部突然变粗又形成细密的网格纹。据纹饰变化分析细密的叶脉形纹当不属于鹿身。另有一组宽的稀疏菱形网格纹黑白相间,和细密网格纹以及叶脉形纹明显不同,且周边有清晰的分界线,似有意为之。纹饰的大幅度变化应是为了突出蟒蛇吞食鹿后腹部变化。这种图案风格和南台地遗址尊形器上A组的蟒蛇纹饰似有异曲同工之妙。其表现的应是蛇吞噬鹿后身形变粗、身上网格纹饰膨胀的形态。拟鹿形纹尊形器制作精美,不像是一般生活用器,可能是一种礼器。其图案也应是为了表现把鹿作为牺牲之物献祭给蟒蛇。

三、相关问题讨论

赵宝沟文化陶尊上鹿的大量出现绝非偶然。赵宝沟文化时期,温暖湿润的气候条件为大量动物群尤其是鹿群提供了优越的生存空间。以赵宝沟聚落遗址为例,“赵宝沟聚落遗址地处中温带大陆性季风气候区,在距今约7 000—6 000年,赵宝沟聚落遗址应和小山遗址一样,曾有喜土质肥沃、气候温润的落叶乔木生长,自然植被属于温带森林。根据内蒙古东南部地理沉积环境的研究,赵宝沟聚落遗址属温湿或暖湿气候,适于动植物生存。”*中国社会科学院考古研究所.敖汉赵宝沟——新石器时代聚落[M].北京:中国大百科全书出版社,1997:210.良好的森林植被资源为狩猎经济提供了优良的条件。赵宝沟遗址发掘报告显示,该遗址出土的哺乳动物有猪、马鹿、斑鹿、狍、牛、狗、獾、熊、鼹鼠和黄鼠11种47个个体,这些动物当是人类肉食的主要来源。赵宝沟聚落遗址鹿残骸的数量很多,可鉴定标本共338件,最小个体数为24,分别占各总数的66%和52.5%*中国社会科学院考古研究所.敖汉赵宝沟——新石器时代聚落[M].北京:中国大百科全书出版社,1997:199.。猪138件,占可鉴定标本数量的25.7%,仅次于鹿。可见在所有动物中鹿是赵宝沟遗址原始居民肉食的重要来源,其次为猪。林西县井沟子西梁新石器时代遗址出土动物遗存鉴定报告结论是马鹿的数量占出土动物的73、33%*朱永刚,王立新,塔拉.西拉木伦河流域先秦遗址调查与试掘[M].北京:科学出版社,2010:165.。另据邵国田先生统计的百岔河流域19处史前岩画分析,岩画全部都以鹿为题材,很多岩画都是以猎鹿为主题。可见,鹿在新石器时代的辽西地区是数量最多的动物群,是人类和大型食肉类动物的主要肉食来源。赵宝沟文化时期鹿也一定大量存在,从出土的大量动物骨骼和石镞、刮削器分析,以鹿为主要肉食来源的渔猎业占有相当大的比例。

研究表明,在距今8 000-5 000年前的今赤峰地区,气候温暖湿润,年降水量在400-500 mm左右。地表覆盖有大面积的胡桃楸、白蜡树、松树混合组成的暖温带夏绿阔叶林和针叶混交林。小山遗址和南台地遗址所在的赤峰中南部为暖湿性或暖温带落叶阔叶林景观,气候宜人,植被繁茂,动物也呈现多样性的特征,这为先民们提供了良好的生存环境和丰富多样的食物资源。这种阔叶森林覆盖的温湿山地不仅适宜于鹿的繁衍生息,也是蟒蛇的理想栖息地。蟒蛇属于树栖性或水栖性蛇类,生活在热带雨林、亚热带和暖温带潮湿的森林中。这样的生态环境使得蟒蛇和鹿共存具有可能性,同时蟒蛇吞食鹿我们也能做出科学的解释。蟒蛇特殊的身体结构可以感觉到猎物的心跳位置,它会把身体的全部力量都用在心跳的周围,压迫猎物心脏停止血液流动,最终导致猎物血液停止流动而死亡。也就是说使猎物心脏功能衰竭导致血液停止供应。大多情况下,它是处于静止栖息的状态中捕食猎物的。一旦猎物靠近时便用突然袭击的方式咬住,并用身体将其缠绕压迫致死,然后从猎物的头部开始吞食。蟒蛇的这种吞食方式主要来源于它们下颌的特殊结构。它们的下颌骨由彼此独立的两大部分组成,这两部分可以交替运动。为了更好地进食,蟒蛇在竖起前身的同时,将嘴张大,咬住猎物,然后再闭合上下颌骨,依次让每个上下颌轮换的运动。蟒蛇嗜食鼠类,也可以吞食与自身体重相当或超过自身体重的大型动物,如鹿、羚羊、家禽和家畜等。蟒蛇吞鹿最早见于《海经·大荒北经》:“有人名曰大人。有大人之国,厘姓,黍食。有大青蛇,黄头,食麈。”鹿是蟒蛇最重要的食物来源,即使在今天蟒蛇吞鹿的场景也并不少见。然而,在赵宝沟文化时期居民能亲眼所见蟒蛇吞鹿,一定会从心灵上对蟒蛇敬若神灵加以供奉,以祈求部族平安。“中国文化实用理性的特点对于宗教态度并不是心灵的皈依,而是采取了实用的态度。”*于建设.红山文化十讲[J].赤峰学院学报·第五届红山文化高峰论坛专辑,2011(2):51-128.通过献上牺牲之物——鹿以祈求神灵不要祸及部族并成为部族的保护神是史前人类精神的诉求,也是生存的需要。在原始氏族制社会,由于生产力水平极为低下,人们对周围许多复杂的自然现象无法解释而感到神秘。因此产生了某些动植物的图腾崇拜。在桂北三江侗族自治县,侗族先人是以蛇作为图腾崇拜对象,并世代传承,有的传承到现在。“在侗族的传统意识中,山间的蛇不是普通爬行动物,而是既可降灾于人,又可造福于人的超自然物。因此,对蛇产生恐惧心理,并由恐惧而怀崇拜之情,禁忌捕食,意欲祈求蛇神保佑人畜兴旺,五谷丰登。”*陈维刚.桂北侗族的蛇图腾崇拜[J].蛇志,1991(4):97-98.小山遗址陶尊上刻画的动物形纹饰所要表达的可能并不是对鹿、猪、鸟等动物的崇拜,而是对蟒蛇的敬畏。将鹿、猪、鸟等动物形纹饰刻画在陶尊上可能是为了把这几种动物作为牺牲之物献祭于蟒蛇。

将蟒蛇作为祭祀之神、鹿作为牺牲之物表明了赵宝沟文化时期人类理性化的需求。这种需求是延续兴隆洼文化以来渔猎传统的必然产物,也是辽西地区多丘陵、山地这种特殊的自然环境造就的必然结果。

〔责任编辑:徐昭峰〕

A study of the animal patterns on the two zun shaped implements unearthed from Zhaobaogou culture stratum research institute of hongshan

Ma Haiyu

(InstituteofHongshanCulture,ChifengUniversity,Chifeng024001,China)

The main elements of the animal patterns on the Zun shaped implements unearthed from Xiaoshan sites include deer, wild boars and birds, etc, which were preys in the ancient time; while the Gods for sacrifice should have been boas. A whole picture about boas swallowing deer was unearthed from the Nantaidi sites, which is also reflected from the patterns on the Zun shaped implements unearthed from Zhaobaogou sites. The sacrifice of boas reflects the rational need of the humans living in Zhaobaogou Cultural period. This kind of need had been the inevitable products of traditional fishing and hunting since the period of Xinglongwa Culture as well as the inevitable result of the special natural environment characterized as hilliness and mountains.

Zhaobaogou culture; zun shaped implement; animal pattern

10.16216/j.cnki.lsxbwk.201703128

2016-12-08

内蒙古哲学社会科学规划基金项目“辽西地区新石器时代陶器纹饰研究”(2016NDB078);辽宁省大学生校外实践教育基地——辽海考古实践教育基地(10165201502)

马海玉(1974- ),男,内蒙古赤峰人,赤峰学院副教授,主要从事辽西地区史前考古研究。

K871.13

A

1000-1751(2017)03-0128-05