旗袍三个发展时期的结构断代考据

2017-05-24朱博伟刘瑞璞北京服装学院服装艺术与工程学院北京100029

朱博伟, 刘瑞璞(北京服装学院 服装艺术与工程学院, 北京 100029)

旗袍三个发展时期的结构断代考据

朱博伟, 刘瑞璞

(北京服装学院 服装艺术与工程学院, 北京 100029)

针对当代旗袍史学研究注重文献研究而缺乏实证考据的现状,采取文献与实物二重考证实物的研究方法、方式对旗袍结构断代进行考证, 以实物作为结论来源的基础,探索旗袍三个发展时期的结构变化。将北京服装学院民族服饰博物馆馆藏旗袍实物和民间重要收藏标本进行系统化测量与结构图复原所得结论,同20世纪20年代至70年代旗袍结构相关文献进行比较研究。通过结构复原实验发现,旗袍在结构变革和改良的过程中材料与结构存在相互制衡的关系。通过实物与文献的复核整理,归纳出旗袍发展三个时期所对应结构的典型特征,这将成为旗袍结构断代的参考依据和对传统服饰史学研究的有效补充。

旗袍; 发展时期; 断代; 结构变革

旗袍作为近现代华人世界的国服,其衍生自清代女子袍服,经过20世纪20年代至70年代半个多世纪的发展、改良与定型,于1974年在我国台湾学术界进行了“旗袍”与“祺袍”称谓的“正名”运动后,形成了划时代民族特征的服装。

现代旗袍的衍生过程,是打破传统“十字型平面结构”束缚的过程,是布幅与结构相互博弈的过程,是平面向立体化、宽松向合体发展的过程。可见结构形态的时代特征考证是解析这个过程的关键证据。

当今史学界对古代服饰研究往往重“逻辑”而轻“实证”,疏于其结构考辩,以致旗袍断代研究不能完善。成如《民国旗袍与海派文化》[1]一文所描述:“40年代起,为达到西方式的合体轮廓…出现了肩部接缝线及接袖,改变了传统服装前后身肩膀处一体而不分裁的结构…”,但在文献、考古和博物馆标本研究中没有任何证据能够证明以上观点,且类似表述层出不穷。

本文通过实证研究,以20世纪20年代至70年代与结构直接相关的文献及标本研究成果为基础,对北京服装学院民族服饰博物馆馆藏标本和民间重要收藏标本作全息数据采集、测绘、结构图复原实验与文献考据,得到互为佐证且利于断代的可靠证据。

1 基于旗袍结构的历史划分

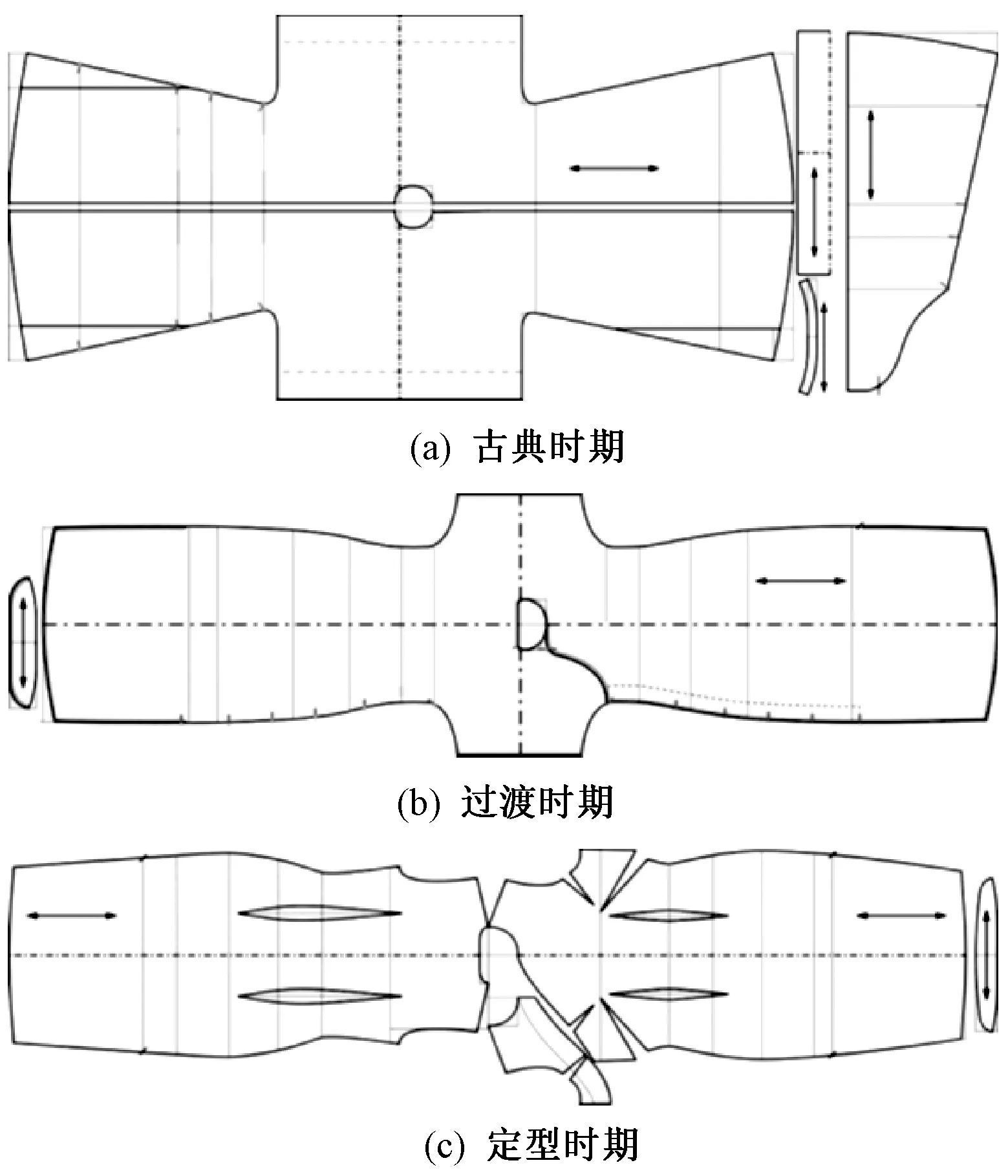

旗袍自产生到定型共经历20世纪20年代以前、20世纪20年代至50年代初叶、20世纪50年代中叶至70年代这3个重要历史时期,根据其结构特征划分为旗袍古典时期(前旗袍时代)、过渡时期(旗袍时代)和定型时期(后旗袍时代)。与之对应的典型结构特征分别为古典时期的十字型平面直线结构、过渡时期的十字型平面曲线结构和定型时期分身、分袖、施省的立体结构[2],如图1所示。

图1 旗袍3个时期的结构特征Fig.1 Characteristics of structures corresponding to three periods of Qipao. (a)Classical period;(b)Transtion period; (c)Typing period

特别是第3阶段最终定型后的旗袍,在旗袍改良过程中具有分水岭的意义,自此以后“旗袍”所采用的分身、分袖、施省的立体结构是对传统华服“十字型平面结构”系统的彻底颠覆,也触发了我国台湾学术界“旗袍”与“祺袍”称谓正名运动的推进。

2 旗袍古典时期的结构分析

2.1 旗袍古典时期的结构特征

前旗袍时代称古典时期,时间在晚清。清末满族女子常服一般称为“衬衣”或“氅衣”,极少有被称为“旗袍”的情况[3],其形制保持着古典的“十字型平面结构”。1911年民国成立后,清代传统的女子服饰渐趋消亡,虽几经复辟,但未成气候。民国初年女子服饰主要以袄、裙、裤装为主,至20世纪20年代中叶,长马甲和短袄合并衍生而出的旗袍,才是为史学界所公认的“旗袍”,但其在结构上并未脱离古典特质。

古典时期的旗袍,其结构以布幅为准绳,恪守着中华传统服饰“十字型平面直线结构”的基因,这在实物研究中将得到印证。

2.2 旗袍古典时期实物标本的信息采集

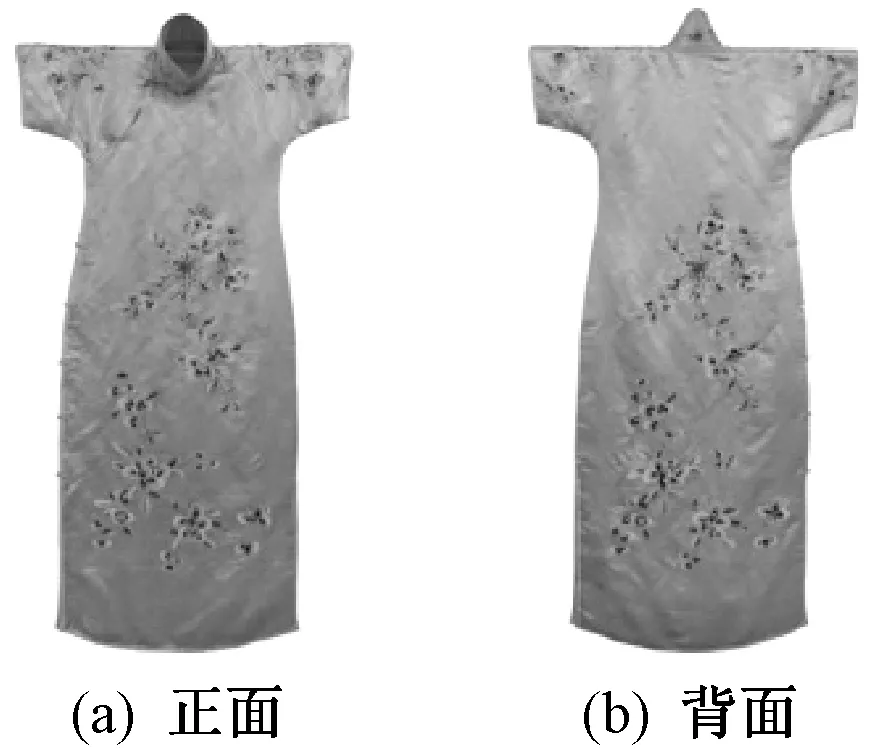

图2所示蓝色提花挽袖单长袄(标本编号为QPJG01)为北京服装学院民族服饰博物馆藏清末古典袍服的典型标本。其来源可靠,结构信息完整,保存状态完好,无明显污垢及破损,存在时间为19世纪末至20世纪初。其结构特征延续了古典袍服的“十字型平面直线结构”,是比较研究古典袍服与旗袍(过渡时期)异同的优良范本。标本的数据采集使用平面接触式坐标定位测量法[4]获取尺寸信息与结构信息,作为结构复原的依据。

图2 标本QPJG01的实物图Fig.2 Pictures of QPJG01. (a)Front; (b)Back

2.3 古典旗袍标本的结构复原与排料实验

注:单位为cm。图3 标本QPJGBB01的主结构测绘复原图Fig.3 Structural survey and draw of QPJG01

根据平面测绘取得的信息及结构特征对标本进行结构复原,完成如图3所示的主结构复原图。该标本使用平面裁剪法裁制,其衣长方向为直丝,衣片中缝、里襟中缝均为布边。主体结构由衣身、领子、面襟3部分组成,无里。衣身以前后中线为基准,左前、左后片连袖连裁为一幅;右前及里襟连袖为一幅,面襟独立裁剪,袖子无肩缝;后身左右两侧及里襟有三角形插片拼接;接袖部分有刺绣装饰,袖口尺寸与袖根尺寸相等,呈直线形由衣身展出(原身出袖);领型为立领。侧缝呈直线形向外扩张,无腰部曲线结构。

注:单位为cm。图4 标本QPJG01的排料分析Fig.4 Width nesting of QPJG01. (a) Minimum width nesting; (b) Normal width nesting

标本衣身结构共有2组关键结构线:一组位于前后中缝,另一组位于后片及里襟的插摆,且通袖长没有分割。要满足这种结构,必须要保证面料幅宽大于或等于60.5 cm(通袖长/2)+1 cm(缝份)。在此前置条件的限制下,设计了图4(a)、(b)所示2种可能的排料方案以做对比,并通过计算机CAD排料软件完成排料实验。图4(a)实验设计为面料幅宽最小状态,即在仅能满足通袖长,不考虑衣长方向的用料。这种假想条件虽然可以解释前、后中拼缝的形成,但无法解释插摆破缝的形成原因。而在图4(b)实验的设定环境下,虽然面料最小幅宽增加到77 cm,但并未超过天然丝织物的最大可织造幅宽,且可解释插摆拼缝的原因。

通过图4(a)、(b)的对比发现,其面料使用量由603 cm缩减到466 cm,节省了近23%的面料,这个实验阐释了插脚的形成原因是为了有效地节省面料,也解释了袖长是以布幅而定,袖口的拼接是为了满足袖长尺寸,用另布绣花是为实现耐穿性,可谓“敬物尚俭”的智慧体现,因此,相对图4(a)的结果,图4(b)中面料幅宽≥77 cm的实验环境更加接近真实面料善用的情况(图4)。

综上所述,标本通袖长尺寸为121 cm,在清末民初不发达的纺织工业生产条件下(多为手工织造),这个指标远远超过一般天然丝织物的最大幅宽,因此,只有破开中缝,使用双幅拼接才有可能完成。布幅作为主要限制条件,促使古典旗袍“中缝”结构的产生。

3 旗袍过渡时期的结构分析

3.1 旗袍过渡时期的结构特征

20世纪20年代至50年代初叶是旗袍结构向立体化转变的开端,但在结构上似承袭着清代古典旗袍“十字型平面结构”不分身分袖施省的特点。随着旗袍侧缝收腰量不断增加,其整体廓形也由古典时期的宽松直线向相对合体的曲线转变,形成了“十字型平面曲线结构”。这时对人体的表达成为时尚,在结构上由于松量的减少,下摆收紧,使得完整衣片可以容纳在1个布幅中,前后中破缝便消失。同时期的文献[5-8]如《中服裁法讲义》《裁缝手艺》《裁剪大全》《永甫裁剪法》 均出现了侧缝腰线曲线结构的旗袍裁剪图,说明侧缝曲线改良的十字型平面曲线结构是这个时期旗袍所具有的共同结构特征,但这还需要实物标本的考证。

3.2 旗袍过渡时期实物标本的信息采集

图5所示的浅绿三绲嵌线刺绣夹里旗袍(标本编号QPJG02)是北京服装学院民族服饰博物馆馆藏旗袍过渡时期众多藏品中最具典型性的藏品。其来源可靠、结构信息完整、保存状态完好,主要存在时间为20世纪30年代至50年代之间。通过“平面接触式坐标定位测量”获取完整标本结构数据。

图5 标本QPJG02的实物图片Fig.5 Picture of QPJG02. (a)Front; (b)Back

3.3 过渡旗袍标本的结构复原与排料实验

根据平面测绘取得的信息及结构特征对标本进行结构复原,完成主结构复原图,结果如图6所示。该标本侧缝出现了曲线的收腰结构,其腰线呈平顺曲线但收腰不明显,下摆接近垂直向下,这是过渡时期旗袍的典型特征。主体结构前后片连裁,两袖口均为布边,说明它充分地利用了1个整幅面料。旗袍在这个时期为了使裁片能在一幅内裁剪,使用了“偷襟(亦称拉襟或挖大襟)”裁法,这个方法极大限度地节省了材料且延续了 “十字型平面结构”的传统。其创新之处在于在不破开肩缝连身连袖的情况下,通过对面料的折叠和拔烫取得面襟与里襟的缝份及搭叠量,以完整的旗袍裁片(不需要破开前后中缝)坚守着“十字型平面结构”的中华基因。

注:单位为cm。图6 标本QPJG02的主结构测绘复原图Fig.6 Structural survey and draw of QPJG02

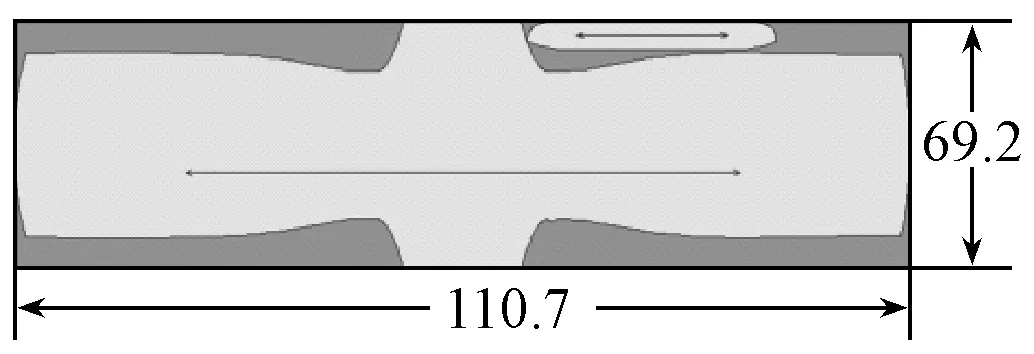

标本结构信息与文献记载匹配度很高,在文献的指导下,完成图7所示排料复原实验。实验过程中发现,由于松量减小,合体化程度提高,标本实际上仅需要1幅面料即可完成裁剪。而幅宽的大小,仅会限制原身出袖的长度,并不会造成前后中破缝的产生,最终得出面料幅宽≥69.2 cm(通袖长)。由此说明,过渡时期旗袍没有中间破缝是与袍摆变窄有关。

注:单位为cm。图7 标本QPJG02的排料分析Fig.7 Width nesting of QPJG02

综上所述,通过标本结构复原的过程发现,旗袍在过渡时期直观可见围宽尺寸减小,衣身形态由宽衣博袖向紧身窄袖发展、由包裹人体向展露人体转变。在肩袖处,其技术性指标“台肩”(袖根宽)尺寸由古典旗袍的39 cm缩小至23.2 cm,直接表现为腋下松量减小,合体度提高,也是袖子窄化的成因。标本胸围尺寸由古典旗袍的127.6 cm缩小至83.8 cm,可见围宽尺寸都有所减小,因此,松量减小是全方位的。

通袖长69.2 cm是成衣尺寸的最宽处且为布幅宽。对照这个时期的文献记录和裁剪图发现,过渡时期的旗袍常依料而裁,通袖尺寸一般受布幅限制,通袖长一定小于或等于布幅宽度;而长袖旗袍则要求在布幅范围之外单独“拼袖”,达到了“人以物为尺度”的境界。

分析结构过程中可见,2.2 cm胸腰差及9.7 cm的腰臀差,是腰部曲线结构出现的原因。与古典旗袍直线侧缝不同,这种结构的出现即是符合人体。尽管旗袍改良在这个时期并未做到完全符合人体与最大限度节俭材料的平衡,但这在中华传统的伦理观念中也是革命性的,因此,旗袍过渡时期是旗袍合体化的开端,亦是旗袍改良开端不可绕开的关键形制。

4 旗袍定型时期的结构分析

4.1 旗袍定型时期的结构特征

20世纪50年代中叶至70年代是旗袍结构的定型期。1955年《McCALL′S PATTERN BOOK & McCALL′S NEEDLEWORK》[9]中记录的,具有中服特征(立领、衽势、滚边)的“西式连衣裙”采用了与《民国旗袍与海派文化》一文所定义“改良旗袍”相一致的“分身、分袖、施省”立体结构,该杂志是已知最早出现这一结构的专业出版物。随后《服装省料裁配法》《旗袍短装无师自通》《祺袍裁剪法》和《祺袍裁制的理论与实务》等文献[10-13]也相继出现了具有 “分身”“分袖”“施省”立体结构的旗袍裁剪图。这些文献共同呈现了旗袍由传统结构逐渐向立体结构转变的真实过程。

如今,旗袍彻底的西化改良是中国为引导还是西方世界为引导至今仍然存在争议,但不可否认的是,这个时期的旗袍破开了肩缝,使得腋下垂褶明显减少;增加了胸省和腰省,使得胸型突显;绱袖结构的出现,使得肩部合体度增加。定型旗袍出现具有完整形态且符合立体造型需求的分身、分袖、施省结构,标志着它对古典旗袍和过渡旗袍“十字型平面结构”中华传统的彻底颠覆。然而这种变革并没有引起大陆学术界的重视,至1974年设在台北市的中国祺袍学会在台湾发起了祺袍称谓正名事件,旗袍最终在称谓与结构上确定下来,台湾学术界视改良旗袍用“祺袍”称谓,以确定它的重要历史地位。时至今日,不论人们如何称谓这类服装,旗袍的结构未再发生质的变化。

4.2 定型旗袍标本的信息采集

图8所示的直襟滚边单旗袍(标本编号QPJG03)是一件民间藏品,为定型旗袍理论化奠基人杨成贵先生于2003年左右制作完成并赠与“杨成贵贵苑旗袍公司”首席设计师冯莉女士的礼物,现由华服艺人朱震亚先生收藏。其结构与杨成贵先生所著《祺袍裁制的理论与实务》《中国服の作り方全書》及《中国服装制作全书》中所述结构完全一致,该旗袍的制作时间虽为现代,但几乎与40年前无异。该标本是研究定型旗袍西化结构最直接、最有说服力的例证。

图8 标本QPJG03的穿着状态Fig.8 Dressed state of QPJG03

4.3 定型旗袍标本的结构复原与排料实验

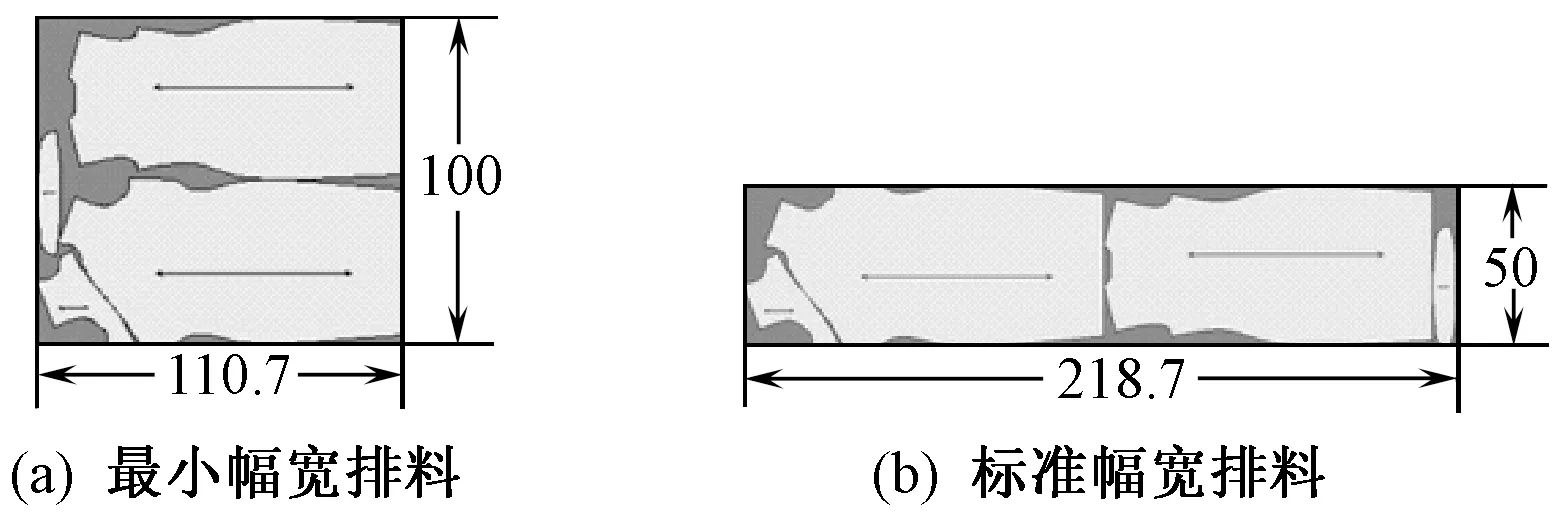

标本采用了分身、分袖、施省的立体结构,因此,中华服饰“十字型平面结构”不复存在。其主体结构由前衣片、后衣片、领片、小襟4部分构成,前片有胸省、腋下省及腰省,后片有腰省;破肩缝无袖;腰线有明显收腰设计,下摆内敛。根据平面测绘取得的信息及结构特征对标本进行结构复原,完成图9主结构复原图,并分别通过最小幅宽与标准幅宽进行排料实验。

注:单位为cm。图9 标本QPJG03的主结构测绘复原图Fig.9 Structural survey and draw of QPJG03

因为结构彻底立体化,裁片变得零散,且相应面料的种类更加丰富,幅宽已不构成限制因素。根据这个前提完成图10所示的排料实验,极限状态下,当满足面料幅宽≥臀围/2+2 cm(缝份)≥50 cm时便不需要再增加前后中缝;当面料幅宽≥臀围+4 cm(前、后片缝份)≥100 cm实验状态,仅需要1个衣长面料便可完成裁剪,则更加接近实际情况。

注:单位为cm。图10 标本QPJG03的排料分析Fig.10 Width nesting of QPJG03. (a) Minimum width nesting; (b) Normal width nesting

综上所述,标本在分身分袖施省的结构驱使下,臀围95 cm成为衣身围宽尺寸最大处,根据实际裁剪的二分之一计算,这个尺寸仅为47.5 cm。对照这个时期的文献记录,臀围作为成衣宽度的最大值,服装的结构完全摆脱了布幅的限制,不论是窄幅的锦缎还是宽幅的棉、麻、呢料,都可顺利裁剪。

符合立体造型需求的施省结构在这个时期完全成熟,整身共计4对8个省,以前后中线对称分布于衣身左右两侧,省量分配情况如表1所示,形成了15.2 cm的胸腰差及23.2 cm的腰臀差。加上大幅收摆设计,形成侧缝曲线最盛的造型,旗袍至此完全颠覆了古典和过渡旗袍“十字型平面结构”的中华传统,因此,应该说定型旗袍的立体结构与“布幅决定形态”的中华基因结合,揭示了一个全新的华服风貌。

表1 标本QPJG03的施省情况Tab.1 Draft distribution of QPJG03

5 结 论

在与标本同时期文献指导下对3件标本的精细化信息采集与复原,梳理并展现出旗袍产生、改良、定型3个过程的基本面貌和典型的时代结构特征。且与前旗袍时代、旗袍时代与后旗袍时代这3个阶段的重要文献资料互为佐证,揭示了“结构断代”的可能性。

通过实验结论和文献资料综合对比分析,一方面作实了旗袍从初兴、过渡到定型的时间节点,另一方面揭示了 “十字型平面结构”的古典袍服到“分身、分袖、施省”结构的现代旗袍在发展过程中具有的中华传统服饰结构谱系中的特殊地位和里程碑式的意义。

旗袍的结构断代是一个线性的、循序渐进的过程。众所周知,文献的出现一般都要同时或晚于实物,但基本处于一个相对平行的时间段。旗袍结构西化的相关文献集中出现于20世纪50年代至60年代正说明它是这个时段的主流。分身、分袖与施省这3个典型指标的产生不论是从文献上考证,还是从实物上分析,都不可能早于20世纪40年代末期前同时出现在某件特定的改良旗袍之中。

相较于主流学派主张旗袍的西化完全受20世纪初“海派裁缝(红帮裁缝)”先驱实践和改良的说法,针对全国各省市重要旗袍结构文献的深入发掘,以及对实物标本的研究实验,实际上是对上述“旗袍史论断代”的说法提出了质疑,更证明了结构研究是服装史断代研究中不可或缺的关键一环,甚至是铁证。

FZXB

[1] 袁宣萍.民国旗袍与海派文化[J]. 装饰, 2016(4): 24-29. YUAN Xuanping. Chi-pao during Republic period and the Shanghai culture[J]. Zhuangshi,2016(4): 24-29.

[2] 朱博伟,刘瑞璞.“旗袍”和“祺袍”称谓考证[J]. 装饰, 2015(10): 82-84. ZHU Bowei, LIU Ruipu. Cheongsam & Kei Robe Title′s Research[J]. Zhuangshi,2015(10): 82-84.

[3] 黄能馥.中国服装史[M]. 北京:中国旅游出版社, 1995: 376. HUANG Nengfu. History of Chinese Costume[M].Beijing: China Travel & Tourism Press,1995: 376.

[4] 刘瑞璞, 陈静洁. 中华民族服饰结构图考[M]. 北京:中国纺织出版社, 2013: 121-127. LIU Ruipu, CHEN Jingjie. Structural Textual Research of Chinese Ethnic Costume[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2013: 121-127.

[5] 湖南省立农民教育馆. 高级民校中服裁法讲义[M]. 长沙:长沙六合公司, 1935: 74.

Hunan Provincial Education Hall for Farmers. Senior Private Chinese Clothing Sewing Materials[M]. Changsha: Liuhe Company,1935: 74.

[6] 王淑琳.裁缝手艺[M]. 沈阳:(伪)满洲国图书株式会社, 1938: 5. WANG Shulin. Tailor Craft[M].Shenyang: Manchuria Book Company,1938:5.

[7] 卜珍. 裁剪大全[M].3版.岭东:岭东科学裁剪学院, 1947:83. BU Zhen. Cutting Encyclopedia [M]. 3rd ed. Lingdong: Yeongdong School of Science and Cutting,1947:83

[8] 戴永甫. 永甫裁剪法[M]. 上海:永甫服装裁剪专修班, 1953:46. DAI Yongpu. Yong Fu Cutting Method[M].Shanghai: Yongpu Tailoring School,1953:46.

[9] 美国美开乐公司. 女子裙装No.3527[J].美开乐纸样&缝纫杂志,1955(65):2-3. U.S.A MaCall′s Corporalion. Misses′ dress No.3527[J]. McCALL′S Pattern Book & McCall′s Needdlework Magazine, 1955(65):2-3.

[10] 上海市服装公司. 服装省料裁配法[M].上海:上海文化出版社, 1958:20. Clothing Company of Shanghai. Save Cutting of Clothing[M].Shanghai: Shanghai Culture Press,1958:20.

[11] 赖翠英. 旗袍短装无师自通[M].台北:台北市私立香港缝纫短期职业补习班, 1959:30-38. LAI Cuiying. Cheongsam Making Learned without Teacher[M].Taipei: Taipei Private Hongkong Sewing Short-Term Vocational School,1959:30-38.

[12] 修广翰. 祺袍裁剪法[M].台北:台北京沪祺袍补习班, 1969:80. XIU Guanghan. Kei-Robe Cutting[M]. Taipei: Beijing Shanghxai Kei Robe Cram,1969:80.

[13] 杨成贵. 祺袍裁製的理论与实务[M].台北:中国祺袍学会, 1975:98. YANG Chenggui. The Theory and Practice of Tailored Kei Robe[M]. Taipei: China Kei Robe Society,1975:98.

Dating research on three development stages of Qipao

ZHU Bowei, LIU Ruipu

(CollegeofFashionArtandEngineering,BeijingInstituteofFashionTechnology,Beijing100029,China)

According to the present situation that contemporary historiography research of Qipao concentrates more on literature research than on empirical research, based on the ″samples″, the structural change of Qipao in three periods by textual criticism of both literature and samples was explored. Comparative study was carried out between conclusion, which was on systematic measurement and structure diagram restoration of collections in Beijing Institute of Fashion Technology National Costume Museum and main folk collections, and literatures on Qipao structure from 1920s to 1970s. By means of structure restoration study, the mutual restriction between material and structure in the structural change and development of Qipao is found. Besides, three conclusions are drawn on it′s typical characteristic in three periods, which is an important reference for research on Qipao structure and effective supplement to historical research of traditional costume.

Qipao; development stage; history division; structural change

2016-06-06

2017-02-04

北京市学科建设-国家特殊需求-中国传统服饰文化的抢救传承与设计创新人才培养项目(NHFZ2016041)

朱博伟(1991—),男,硕士生。主要研究方向为旗袍结构形制的考据学。刘瑞璞,通信作者,E-mail:13121072867@163.com。

10.13475/j.fzxb.20160600907

TS 941.77

A