云南沱茶的溯源与流变

2017-05-22马哲峰

马哲峰

沱茶,形制独特,有人称其为碗形、碗臼形、锅形或窝窝头形。这种独具风格的茶,到底诞生于何时何地?它究竟是何身份?会走向何方呢?想要揭晓这一连串的谜团,就需要我们追溯它的源头与流变,才能够洞悉它的奥义。

一、沱茶的创始与名称的诞生

沱茶的诞生年代,有两种不同的说法:一种认为它诞生于清光绪二十八年(1902年);另外一种认为它诞生于民国六年(1917年)。虽然只有短短十五年的时间差,但是却属于完全不同的两个时代。

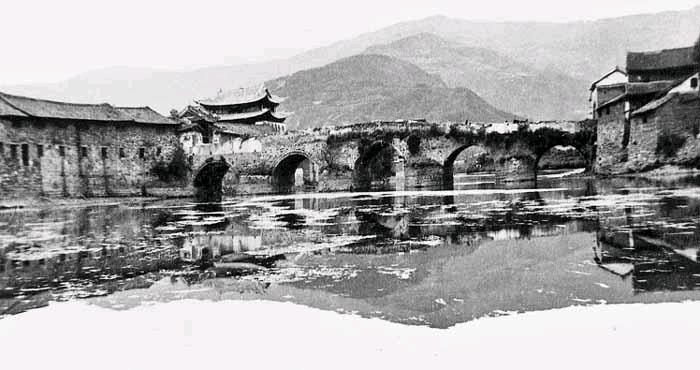

沱茶的诞生是与云南大理下关永昌祥商号紧密相连的。光绪二十九年(1903年),永昌祥商号创立了。它的三个主要合伙人是严子珍、彭永昌和杨鸿春。三个合伙人中,是以严子珍为中心的。严子珍也被视作沱茶的创始人。

严子珍在与人合伙创建永昌祥之前,一直经营的是父辈传下来的永兴祥。严子珍早年就曾接触茶叶生意,但是他的两个儿子对父亲早年茶叶生意经历的回忆却完全不同。

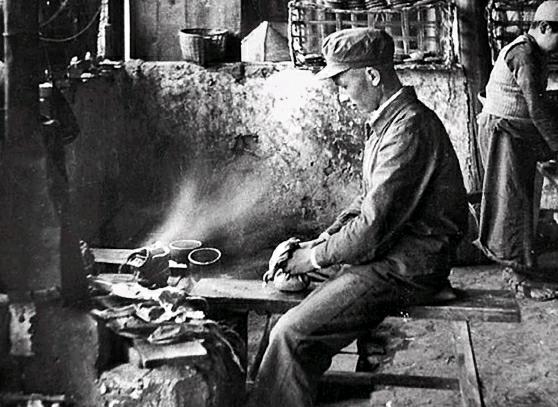

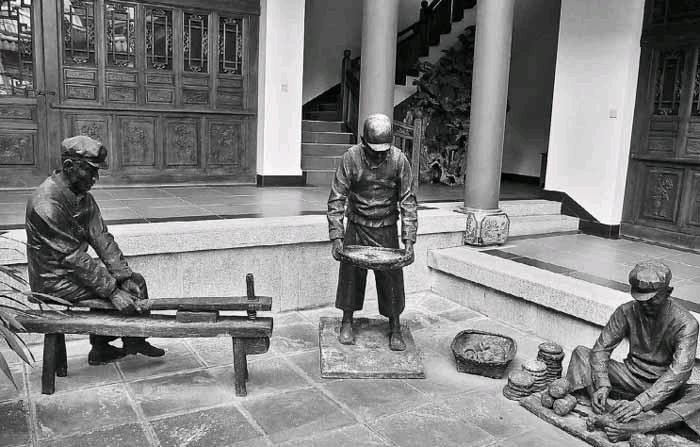

老三儿子杨克成在《永昌祥简史》一文中回忆:父亲严子珍从十三岁学做生意(约在1883年),即开始接触茶叶。作为小商贩,主要是半途购买茶农的散茶,拣选后贩卖。与人合伙后,茶叶也只是贩运性质,派人到思茅、景谷季节性收买,在下关也没有专门的制造。直到民国六年(1917年)左右沱茶定型后,为了充分获得猛库(新中国成立后“猛库”改为“勐库”)、凤山品种原料,采购重心才在1920年移到临沧县的博尚和凤庆县城。从开始的简单生产协作,将拣选、揉制、包装茶叶外包给汪仲侯、陈德先、陈思贤,延续了十多年后,到民国十九年(1930年)左右自己开设手工业方式沱茶厂。

老四儿子严湘成在《永昌祥对外贸易略述》一文中回忆:父亲严子珍自十三岁学做生意起,就开始与茶叶接触,在长期的经营实践中,对茶叶的收购、拣选、揉制、包装,积累了一套完整的经验。开始是自备简单锅灶加工,到民国十九年(1930年)左右开设了手工业工厂方式的沱茶厂。永昌祥名牌沱茶是严家两代人苦心经营创立起来的。

从杨克成、严湘成的回忆中可以看出,他们的父亲严子珍,早年就有接触茶叶。直到光绪二十九年(1903年)与人合伙开设永昌祥商号,经营的产品中亦有茶叶,但沱茶早期是委托他人代为加工的,直到民国十九年(1930年)才自己开办沱茶厂。

作为一种创新形制的茶,既需要充分掌握技术后才具备创新的基础,又需要打开销售市场需要人力、物力、财力的鼎力支持。因此,我们有理由相信,在光绪二十九年(1903年)永昌祥成立之后,经历了较长时间的积累,具备了这种基础。先是委托他人代为加工,自己在四川打开了市场。到民国十九年(1930年)开始集生产、销售为一体。所以,就如同杨克成回忆的那样:成沱形式的茶在云南可能早已存在,但永昌祥约在民国六年(1917年)左右把它定了型,做成大宗商品,是有它自己的历史过程的。

辛亥年(1911年),杨鴻春宣告分伙出号。民国五年(1916年),彭永昌分伙出号。自民国六年(1917年)起,永昌祥成为严家独自经营的生意。沱茶创始人的名号,也自然归结到严子珍的名下了。民国十二年(1923年),永昌祥注册了永昌祥记松鹤商标。

沱茶名称来源,据杨克成说:沱茶的名称标志着它的成品形状的特点。川滇两省人民把块形或饼形的东西,都叫做沱,沱可能是团的转音。

民国时期,陈邦贤《自勉斋随笔》中描述:沱茶要以下关的沱茶为最上品。茶味颇浓,颜色呈金黄色,并且可以耐泡。

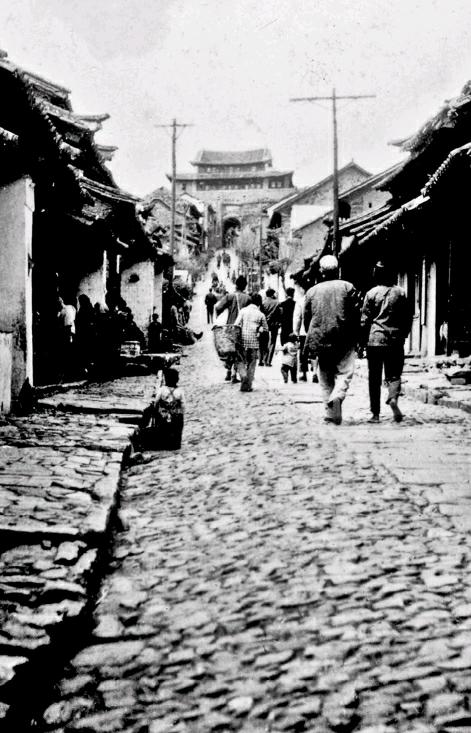

在位于沱江、长江汇合处的叙府(今四川宜宾),茶商大肆宣扬:“沱江水,下关茶,香高味浓品质佳。”久而久之,沱茶的名声远播。

沱茶的形状为半圆饼形,其一面凹进去,中间有空隙。民国时期的下关、景谷等地都有沱茶的生产和运销。采用景谷、景东原料的沱茶名为谷庄茶,而以猛库、凤庆茶原料的名为关庄茶。

建国以后,沱茶的名称和形制都被承继下来。由于原料短缺的影响,为了满足市场的需求,四川重庆茶厂自1953年开始生产重庆沱茶、四川沱茶。之后,四川万县、涪陵、宜宾、乐山、达县等也开始生产。

在云南,沱茶的生产主要由下关茶厂承担。产品的形态相同,但规格大小不一。名称代表了不同的工艺。1975年下关茶厂普洱茶发酵试验成功之后,此类型熟茶工艺的沱茶都称为普洱沱茶。而生茶类型的沱茶有甲级沱、乙级沱、丙级沱、苍洱沱、大理沱等等。

二、沱茶的形态探微

沱茶的形态源头可以上溯至明代。

明代万历年间谢肇淛《滇略》卷三“士庶所用,皆普茶也,蒸而成团,瀹作草气,差胜饮水耳。”这种蒸而成团的普茶,孕育了后世的众多形态的团茶。

清季,承继了蒸而成团工艺,品质最好、声誉最为卓著的是紧团形的普洱茶,且以京师尤重之的贡茶为最。清宫的档案记载:进贡的普洱茶形态相同,只是规格大小不同。或是大而圆的五斤重、一斤重、三斤重的紧团茶,或是小而圆的四两重、一两五钱重的蕊珠茶。

贡后方许民间贩售的紧团茶,首先在规格与形态上逐步呈现出与贡茶不同的面貌。

雍正十三年(1735年),清政府规定:“云南省贩茶,系每七圆一筒,重四十九两,征收税银一分,于十三年开始,颁给茶引三千饬,发各商行销办课,作为定额,造册题销。”

这种规定或许还隐藏着一种含义:特定形态与规格的贡茶,专为上贡皇帝,代表着皇帝的尊严。民间贩售的茶,先是在规格上与贡茶作出区分。皇帝诏命民间贩售茶的规格以七两为制,就是这种意志的体现。

其次,普洱茶还成为了紧团茶品质与声誉的担当。

乾隆二十年(1755年)张泓撰《滇南新语》:“滇茶有数种,盛行者曰木邦、曰普洱。木邦叶粗味涩,亦作团,冒普茗名,以愚外贩。因其地相近也,而味自劣。”

乾隆三十年(1765年)赵学敏《本草纲目拾遗》:“普洱茶,大者一团五斤,如人头式,名人头茶。每年入贡,民间不易得也。有伪作者,名川茶,乃川省与滇南交界处土人所造,其饼不坚,色亦黄,不如普洱茶清香独绝也。”

无论是冒名的木邦(木邦在今缅甸境内),或者是川滇交界处仿造的茶,在产地、工艺与品质上都远不如普洱茶。这也无意中透露出今时所称的境外茶、省外茶的源流。

产自腾越州的茶就只能叫做团茶,永昌府的叫儿茶(女儿茶)。普洱茶中的粗茶,顺宁茶中的粗茶等,主要销往西藏、古宗地方。后来,在形制上也彻底改换为心脏形态,或者是砖块形态。

清朝末年,景谷、顺宁、猛库等地的茶业获得了迅猛的发展。这亟需要一种全新形制的茶品来开拓更为广阔的市场,为它们找到出路。

光绪年间贺宗章《幻影谈》卷下:“普洱茶,用布袋揉成数两一饼,或团如月形,或方块,其最佳者,制如馒头,形色味皆胜,所出无多。”文中将饼描摹为或团如月,或方块,最佳的是馒头形。

光绪二十八年(1902年)景谷乡人李文相,土法压制出了月饼形团茶,又名姑娘茶。

馒头形的普洱茶、月饼形的姑娘茶,承接的都是小而圆的女儿茶,并在形态上做了少许的改变。这种改变只能算作是一种过渡形态,直到沱茶的出现,才成为一种成熟的形制。

为了打开四川的市场,为了运输过程中不至于发霉,沱茶在下关诞生了。它符合人们的全部期望,形态既实用又美观。采用顺宁、凤庆、猛库的原料搭配揉造。通过叙府销往四川各地,获得了极大的成功,并将圆茶挤出了四川市场。

民国六年(1917年),沱茶诞生以后,至今已历近百年。逐步成为主流的紧压茶形态,一直流传至今。

三、沱茶工艺与品质特征溯源

从明代蒸而成团的普茶,到清代的女儿茶、馒头形的普洱茶、月饼形的姑娘茶,最终到民国时期诞生的碗臼形沱茶,形态演化的背后,茶的工艺也在不断演进。

自明代历清代至民国,滇茶向有散茶、紧团茶之分。它们在采制观念、制作工艺和产品特征上,既相互借鉴又各有风格。

从明代至清代,滇茶中的名品散茶,最有声望当属大理感通茶。

入清,崇德四年(1639年),大旅行家徐霞客在《游记》中记述了游历感通寺的见闻:“中庭院外,乔松修竹,间以茶树。树皆高三四丈,绝与桂相似,时方采摘,无不架梯升树者。茶味颇佳,炒而复曝,不免黝黑。”

从清代至民国,滇茶中的名品散茶,声名鹊起的非宝洪茶莫属。

民国十年(1921年),王槐荣、许实编修《宜良县志》载:“宝洪茶,惊蛰后发白色嫩芽,采取焙而揉之,曝干收贮,味香烈异常,他处产者亦多,然味则逊于宝洪矣。”这种初制工艺相较感通茶,可谓上追下效,皆属晒青毛茶制法。

民國时期,诸如宝洪茶之类散茶、紧团茶中的圆茶与方茶、心脏形紧茶与砖茶、沱茶等在初制工艺上基本相同或相似。承接的都是晒青毛茶的工艺。

差别主要体现在原料的产区、采摘的老嫩、复制技艺导致的成品特征的差异上面。

沱茶的原料主要来自于顺宁、景谷、猛库等地,采摘的时节涵盖春茶、二水茶与谷花茶,揉造的技艺特色体现在原料的拼配、发酵与否与独特的形态上。

民国时期,下关沱茶主要由私营商号生产、销售,引领了时代潮流。它们中的佼佼者有永昌祥、茂恒、复春和、成昌等众多茶号。它们是一种竞合的关系,既相互联手合作压低价格收购原料,又在沱茶的加工上展开竞争。

永昌祥技师陈思贤口授的沱茶工艺配方幸运的被保留了下来,从中可以看到永昌祥的本牌沱茶、副牌沱茶和正记牌沱茶的规格各有不同,前一个重九两二钱,后两个重八两二钱,都是以老秤来算。原料的来源和配比也有差异,本牌的沱茶以猛库茶为主,辅以凤山茶;副牌茶则相反;正记牌沱茶原料不如前两者,还加入有二水茶。

(一)本牌沱茶:每圆重九两二钱。

猛库茶六成,凤山茶四成,系一般用料。如头批茶系以三七成配料:三尖二两,二盖三两,底茶四两,外加白毛尖二钱(以上全用明前春茶,不参加其他)。

(二)副牌沱茶:每圆重八两二钱。

凤山茶六成,猛库茶四成,计三尖二两八钱,二盖一两九钱,底茶三两五钱。春尖杂茶可掺用一部分;其中并可掺用春中一部分在底茶内,最多不能超过三成。

(三)正记牌沱茶:每圆重八两二钱。

二水尖二成,春中三成,春尖五成(可以用比较次点的)。三尖二两二钱,二盖一两九钱,底茶四两。(在本牌茶中抽出粗茶面,可掺入三几成在正记牌内)。

以上重量都以老秤计算。

茂恒则改进了配料,改为春尖茶两成,春中和春尾各四成,并多加毛尖洒在表面,提高了沱茶的质量。并改进规格,创造生产每圆二市两五钱的沱茶。初开始投入市场,并不提价,牌子销开后,才逐步提价,最后达到比永昌祥还高5%左右。

下关沱茶的成功复又回传到景谷,在民国时期,景谷就有三十多家茶庄。后来名为“景关沱茶”的景谷沱茶与名为“关庄沱茶”的下关沱茶在市场上分庭抗礼。下关的沱茶为五圆装,景谷沱茶则为四圆装。