1983-2014年来黄河三角洲景观类型与景观格局动态变化及驱动因素

2017-05-17刘德彬李逸凡王振猛杨庆山李永涛王莉莉马风云刘德玺

刘德彬 ,李逸凡 ,王振猛 ,杨庆山 ,李永涛 ,周 健 ,王莉莉 ,马风云,刘德玺 *

(1.垦利县林业局,山东 垦利 257500;2.山东农业大学农业环境与生态重点实验室;3.山东省林业科学研究院,山东 济南 250014)

自20世纪90年代以来,景观类型/土地覆被变化与大气中二氧化碳浓度增加、生物地球化学中全球氮循环改变被认为是全球环境变化研究的三大核心问题,被 “国际地圈与生物圈计划”(IGBP)和“全球环境变化人文计划”(IHDP)两大国际组织于1995年联合设为核心项目[1~5]。景观类型/土地覆被是全球变化的主要原因,体现在对区域气候、大气质量、土地退化、土壤特征、生态过程、生物化学循环以及生物多样性等生态系统的多方位影响[6],是人类社会经济活动行为与自然生态过程相互作用的具体体现。其研究内容从全球气候变化效应,扩展到不同尺度的景观类型和土地覆被变化过程、驱动机制以及资源、生态和环境效应影响等方面[7,8],研究区域也主要集中于人地关系矛盾尖锐、生态效应显著、生态环境脆弱、人口与城市化快速发展的地区。

黄河三角洲是我国三大河口三角洲之一,是我国乃至世界大河三角洲中海陆变迁最活跃的地区[9],景观类型变化迅速;该区具有我国最广阔、最完整的河口新生湿地生态系统,是我国河口湿地的重要保护区域[10];同时又是我国第二大油田胜利油田主体所在地,生态环境保护与油田开采、经济发展矛盾突出,自1983年东营市建市以来,景观类型变化更加剧烈、复杂。因此,对于黄河三角洲地区景观类型变化研究在全球性变化方面极具代表性。虽然在黄河三角洲地区,借助遥感和地理信息系统等技术对景观类型/土地覆被的时空变化过程[11~13]、变化驱动力[14,15]以及区域环境响应[6]都做过相应的研究,但随着近期经济的急速发展,对黄河三角洲的开发力度急剧加强,新的对景观干扰因子不断出现,急需对大开发背景下景观格局的变化进行新的研究。

本文在总结前人研究成果的基础上,近一步增加整体时间跨度、减短比较间距,基于ENVI和ArcGIS两大遥感影像处理平台,以研究区1983、1987、1991、1995、1999、2004、2010 以 及 2014 年 Landsat遥感影像为基础数据,利用景观类型动态度、景观类型景观指数和转移矩阵等指标对研究区景观类型格局的动态变化进行定量分析,并对景观变化的影响因素进行分析,以期对黄河三角洲生态系统的管理决策提供新的依据。

1 研究区域概况与研究方法

1.1 研究区概况

黄河三角洲是黄河携带大量泥沙在鲁北平原、渤海凹陷处沉积形成的冲积平原,位于山东省东北部,北邻渤海湾,东靠渤海湾。国务院确认的“黄河三角洲”的范围包括山东省东营市5个县市区和滨州地区的沾化县和无棣县[14],因其93%的面积处于东营市境内,考虑到行政区划的完整性以及研究与区域开发相结合等原因,将整个东营市作为研究区域, 即东经 118°07′-119°17′, 北纬 36°55′-38°9′之间。由于黄河不断从黄土高原地区携带大量泥沙在此沉积以及海陆交互作用使得黄河三角洲成为我国乃至全世界造陆速度最快的河口三角洲,平均造陆速度为30km2/a[14],成为我国最年轻的国土。

黄河三角洲属于典型的暖温带半湿润大陆性季风气候区,四季分明,气温适中,雨热同期,光照充足,年均降水量为530~630mm,70%集中分布在夏季,常有旱、涝、风、霜、雹和风暴潮等自然灾害,是风暴潮多发区[11]。黄河三角洲具有我国最完整、最年轻的温带湿地生态系统,是以保护黄河口湿地生态系统和珍稀濒危鸟类为目标的国家级自然保护区,在全球生态系统和候鸟保护方面都具有不可替代的作用。此外,黄河三角洲地区还是我国第二大石油基地胜利油田所在地,蕴藏有丰富的石油、天然气资源,同时黄河三角洲地区也是《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》和《山东半岛蓝色经济区发展规划》重点规划地区,在经济发展方面有无限潜力。

1.2 数据来源与处理方法

研究所用数据为黄河三角洲1983年Landsat MSS 影 像 ,1987、1991、1995、1999、2004、2010 年 的Landsat TM/ETM影像以及最新的2014年Landsat 8 OLI影像。基于ENVI 5.1遥感影像处理平台和ArcGIS10.1地理信息技术平台对已有的影像资料进行处理,依据影像的色调、饱和度、纹理、阴影、形状、位置、大小等勾绘斑块,进行人机交互翻译通过解译标志构建、野外实地调查并结合区域土壤图、植被图等相关资料对8个时期黄河三角洲地区遥感影像数据进行专题解译,野外实地GPS定位调查对解译结果进行综合分析和修正。参照景观类型分类系统,结合黄河三角洲地区景观类型现状和不同景观的功能,将该区域用地类型划分为城镇村/工矿/交通用地、耕地、湿地、林地、滩涂和盐场/养殖6大类。

1.3 研究方法

选取景观格局指数、景观类型动态度和转移矩阵等指标分析研究区的景观类型变化。

1.3.1 景观类型动态度:景观类型动态度模型是用来表示土地资源利用情况变化速率的重要模型,可定量描述景观类型变化幅度与变化速度,分为单一景观类型动态度和综合景观类型动态度。单一景观类型动态度描述该区研究时段内某一类景观类型数量变化的速率,着重研究单个景观类型的变化速率。

1.3.2 景观格局指数:景观指数作为景观格局分析的定量化指标,能够高度浓缩景观格局信息,反映其结构组成和空间配置等方面的特征[17],是景观格局分析的主要工具。

1.3.3 景观类型转移矩阵:景观类型转移矩阵来源于系统分析中对系统状态和状态转移的定量描述[18]。利用景观类型转移矩阵对黄河三角洲的景观类型过程进行定量描述,可以充分揭示研究时段内各种景观类型的相互转化情况。

表1 黄河三角洲1983-2014年景观类型变化及动态指数表Tab.1 Dynamic change of landscape type in the Yellow River Delta from 1983 to 2014

2 结果与分析

2.1 景观类型结构变化特征

研究区各景观类型变化情况显示 (表1),32a间,研究区耕地和湿地分布最为广泛,分别占总面积的32.47%~40.44%、24.35%~48.08%;其次是滩涂,占总面积的5.92%~16.62%;湿地和滩涂占总面积比例分别减少了49.36%和64.38%;耕地、林地、城镇村/工矿/交通和盐场/养殖用地占总面积比例分别增加了24.55%、389.47%、567.34%和4796.30%。

2.2 景观类型变化速率

研究区各种景观类型类型的单一景观类型动态度(K)如表1。由表 1看出,1983-1995年间,盐场/养殖用地的K值最高,为98.03%,变化幅度最大;其次为城镇村/工矿/交通用地,为22.25%;湿地和滩涂变化速率适中,分别为-2.97%和-1.22%;耕地和林地的变化较小,分别为0.93%和0.35%。1995-2004年间,各种景观类型类型的K值较上一时段均有明显减小;盐场/养殖用地的K值最高,为14.08%,依旧为变化幅度最大的用地类型;其次为林地、城镇村/工矿/交通用地和湿地,分别为7.76%、3.85%和-2.04%;滩涂和耕地变化较小,分别为0.95%和0.42%。2004-2014年,林地的K最高,为20.17%,变化幅度最大;其次为盐场/养殖、滩涂、城镇村/工矿/交通用地和湿地,分别为7.02%、-4.88%、3.56%和-2.04%;耕地变化依旧较小,为0.85%。

2.3 景观格局变化

2.3.1 各景观类型面积变化

黄河三角地区景观类型面积统计显示该地区主要的景观类型为耕地和湿地,两类用地占黄河三角洲地区总面积的70%以上,且整体变化呈现负相关。在6类景观类型中,滩涂面积逐年减少,1983-2014年间共减少79799.40hm2,占原有面积的64.22%;盐场/养殖和城镇村/工矿/交通用地逐年增加,1983-2014年间分别增长97249.77hm2和84819.33hm2,分别增长48倍和5.7倍,以1999-2004年间增长最为迅速,年均增长率分别为17.1%和6.3%;林地面积在1983-1987年间处于增长状态,年均增长率3.9%,1987-1995年处于减少状态,年均减少率为2.4%,1995-2014年增幅显著,共增长16880.22hm2,以2010-2014年增长最为迅速,年均增长率为13.04%。

图1 黄河三角洲景观类型面积变化曲线Fig.1 Class area of landscape type in the Yellow River Delta from 1983 to 2014

图2 黄河三角洲地区1983年至2014年景观指数时间变化图Fig.2 Landscape index of land use in the Yellow River Delta from 1983 to 2014

2.3.2 景观类型破碎化变化

黄河三角洲地区各景观类型景观指数结果如上表,图表中MPS指数的变化趋势可分为三类。第一类:湿地、耕地、林地的MPS指数呈现显著下降趋势,年均减少率分别为15.02%、8.5%和8.2%,同时三者NP指数呈现持续平缓上升趋势,后期出现大量小粒径斑块,平均粒径逐步减小。第二类:城镇村/工矿/交通用地和盐场/养殖用地的MPS指数呈现两段式、先下降后增长,NP指数呈现负相关变化,前期以大量小粒径斑块为主要存在形式,后期以中心区域扩大为主,趋向于区域整体发展;第三类:滩涂的MPS指数整体为下降趋势,虽局部时间受NP指数变化影响明显呈现一定波动,但其整体的下降趋势明显,斑块面积被其他用地类型侵占,粒径逐步减小。IJI指数变化过程中,林地IJI指数较小,分布分散;盐场/养殖用地IJI指数变化显著,2014年时为各用地类型最高,分布最为集中。

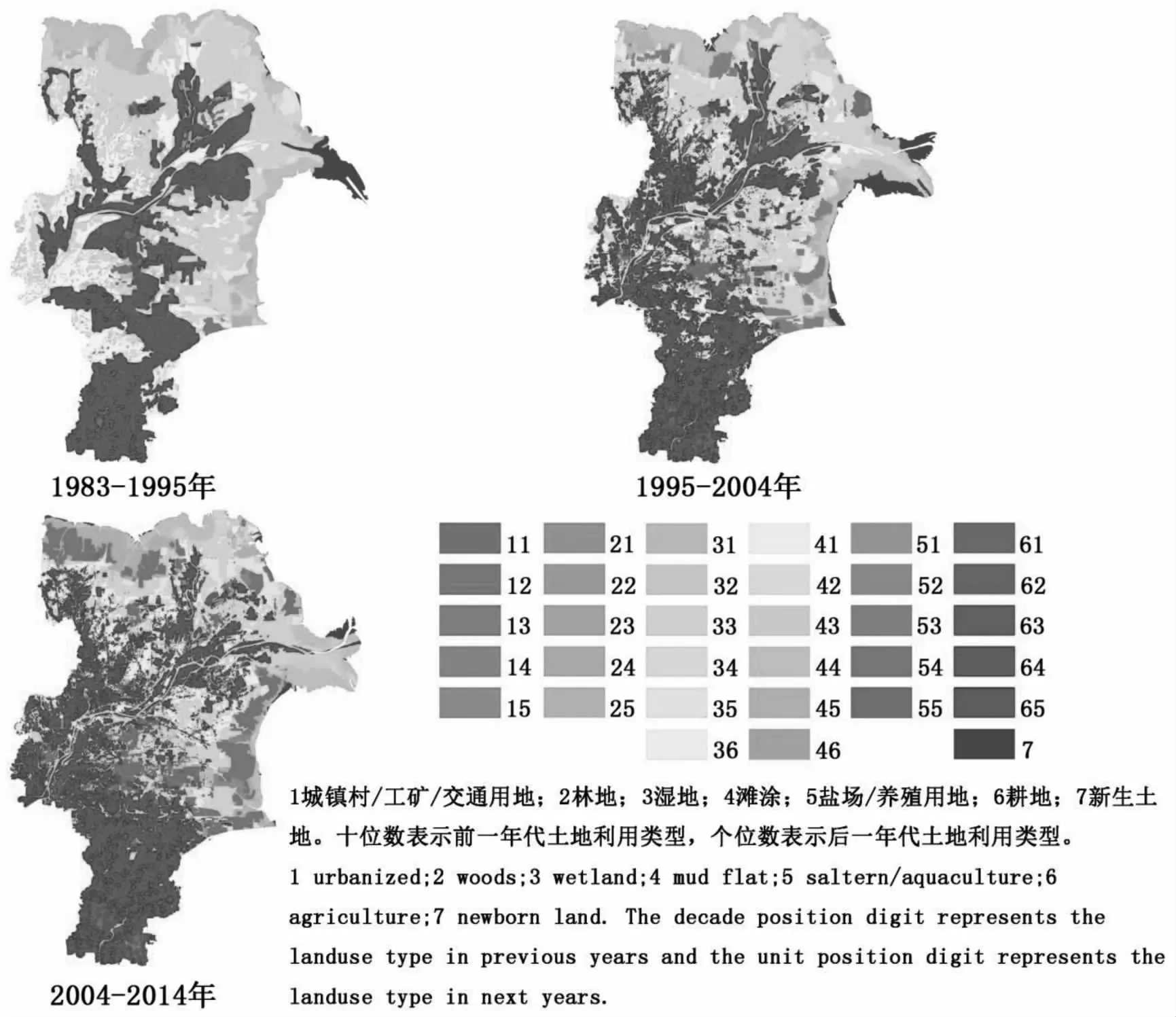

2.4 景观类型转化特征

1983-1995 年、1995-2004年及2004-2014年三个时段研究区景观类型/覆被变化转移矩阵如表2-4所示。由表2和图3看出,1983-1995年,研究区内61.42%景观类型方式未发生变化。该时段内景观类型主要转出类型为湿地、耕地和滩涂,原有湿地的28.57%转变为耕地,同时分别有588.58 km2的耕地和258.63 km2的滩涂转化为湿地,占湿地新生面积的67.82%和29.80%;城镇村/工矿/交通用地和盐场/养殖用地的转入情况较为明显,城镇村/工矿/交通用地的主要来源为湿地和耕地,分别有197.36 km2的耕地和136.30 km2的湿地在这一时期转为城镇村/工矿/交通用地,盐场/养殖用地主要来源为湿地和滩涂;这段时间内转为林地和滩涂用地的土地较少,主要来源分别为耕地和滩涂边缘的湿地。

由表3和图3看出,1995-2004年,研究区内72.63%的土地其利用方式未发生变化。该时段内景观类型转移情况主要发生在湿地和耕地之间,有605.28 km2的湿地转为耕地,同时有375.25 km2的耕地转变为湿地,分别占总转移土地面积的30.23%和18.80%;该时期内盐场/养殖用地和城镇村/工矿/交通用地的转入情况较为明显,盐场/养殖用地增长显著,主要来源为湿地(185.57 km2)和滩涂(167.40 km2),耕地和湿地是城镇村/工矿/交通用地的主要来源,分别占总转移面积的7.15%和7.01%;林地面积增长29.07 km2,其主要来源为耕地;滩涂面积减少78.69 km2,主要转变为盐场/养殖用地和少量湿地。

表2 1983—1995年黄河三角洲景观类型变化转移矩阵Tab.2 Land use/cover change transfer matrix of the Yellow River Delta from 1983 to 1995 km2

表3 1995-2004年黄河三角洲景观类型变化转移矩阵Tab.3 Land use/cover change transfer matrix of the Yellow River Delta from 1995 to 2004 km2

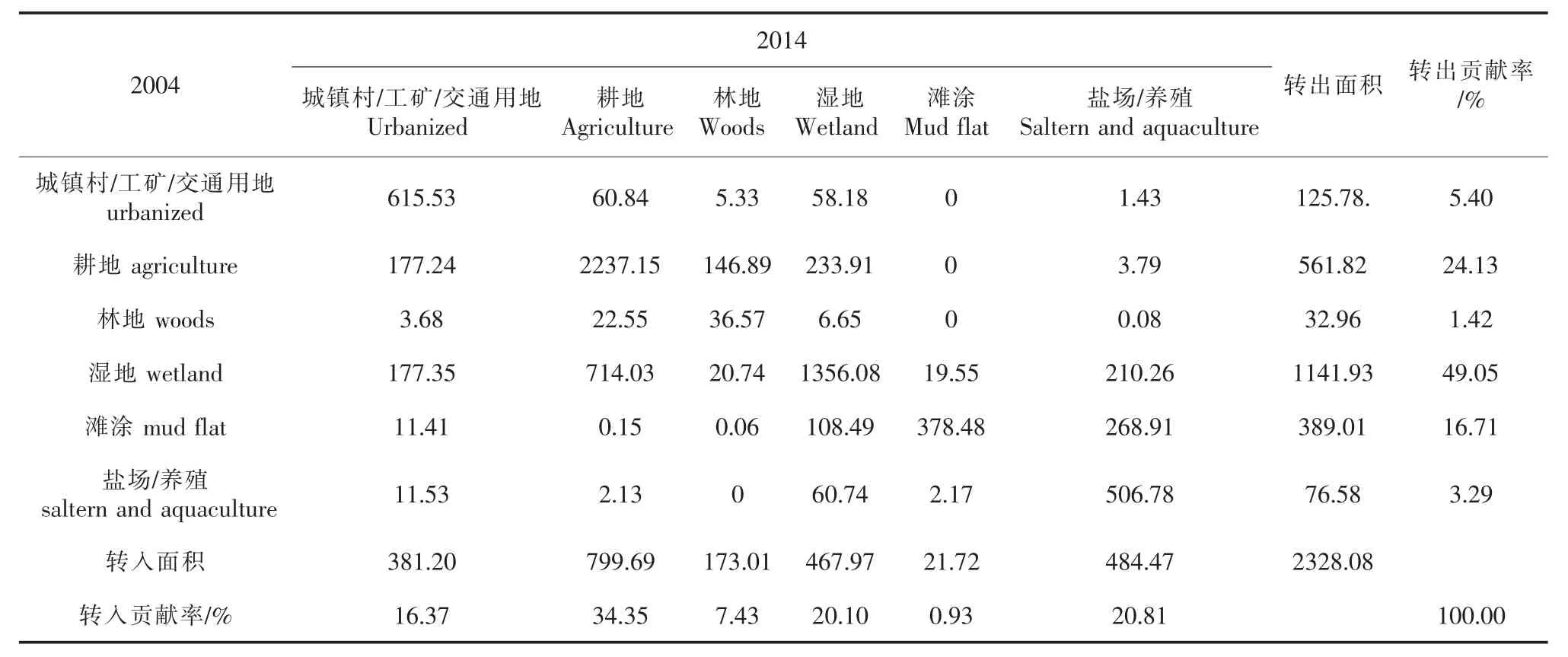

由表4和图3看出,2004-2014年,研究区内67.83%的土地未发生利用方式变化。该时段内景观类型转移情况主要发生在湿地、耕地、滩涂和盐场/养殖用地之间,分别有714.03 km2和210.26 km2的湿地转变为耕地和盐场/养殖用地,占湿地总转移面积的62.53%和18.41%,有268.91 km2的滩涂转为盐场/养殖用地,是盐场/养殖用地的第一来源,耕地退化为湿地的面积为233.91 km2;该时段内分别有177.35 km2的湿地和177.24 km2的耕地转变为城镇村/工矿交通用地;林地面积增长显著,有146.88 km2的耕地转变为林地,该时段是研究区林地面积增长最迅速的时段。

表4 2004-2014年黄河三角洲景观类型/土地覆被变化转移矩阵Tab.4 Land use/cover change transfer matrix of the Yellow River Delta from 2004 to 2014 km2

表5 1983-2014年黄河三角洲景观类型/覆被变化主要类型Tab.5 Main diversion types of land use/cover changes in the Yellow River Delta from 1983 to 2014

黄河三角洲景观主要类型及统计分析结果见表5。该表中共统计1983-2014年32年间,黄河三角洲景观类型/覆被变化面积超过50.00 km2的10种主要转换类型,共计转换面积4239.33 km2,占总转换面积的97.51%;主要转换类型有耕地和湿地之间的相互转换、滩涂与湿地转变为盐场/养殖用地以及耕地与湿地转变为城镇村/工矿/交通用地三大类,累计转换率高达87.08%,。其中,有1580.78 km2的湿地转为耕地,面积最多,占总转移面积的36.36%,转换过程贯穿整个研究时期;滩涂转为盐场/养殖用地占总转换面积的13.28%,转换过程主要发生在1995-2014年间;耕地转为林地的面积为139.94 km2,占总转换面积的3.22% ,转换过程主要发生在2004-2014年间。

3 结论

1)1983-2014 年32 a间,黄河三角洲区域景观类型格局变化明显。耕地和湿地分布最广,湿地、滩涂面积分别减少49.36%和64.38%,其他土地类型面积增长,以城镇村/工矿/交通和盐场/养殖用地减少显著,分别为567.34%和4796.30%。

2)研究区景观类型动态度分析显示,1983-1995年间,盐场/养殖用地变化幅度最大,其次为城镇村/工矿/交通用地;1995-2004年间,盐场/养殖用地变化幅度最大,其次为林地;2004-2014年间,林地变化幅度最大,盐场/养殖用地下降为第二位。三个研究时段内,耕地的变化幅度始终最小。

3)研究区土地格局变化明显,湿地和耕地占总面积的70%以上,呈现变化负相关;滩涂32年减少64.22%;林地后期增长迅速,分布分散;人工建设(城镇村/工矿/交通用地和盐场/养殖用地)面积增加显著,以1999-2004年为集中发展时期,前期为多小粒径斑块分散分布,后期以中心区域扩大为主;研究区土地破碎化程度显著增加。

图3 黄河三角洲景观类型变化图谱Fig.3 Land use changes atlas of the Yellow River Delta during different period

4)研究区景观类型/覆被变化统计分析显示,每时段内约有30%的景观类型方式发生变化;湿地和耕地之间变换频繁,始终是研究区主要的景观类型/覆被变换方式;湿地和滩涂向盐场/养殖用地的转换以及耕地和湿地向城镇村/工矿/交通用地的转换较多,合计转换率为41.07%。

5)地理位置、地形地貌、水文条件和气候变化等自然因素作为影响研究区景观类型格局的先决条件,确定了区域内植被分布总体状况;人口变化、政策导向、经济发展以及景观类型技术水平等人为因素是景观类型格局变化的主导因素,同时也是完善区域景观类型格局的可调控因素。

[1]TunerⅡ B L.Two types of global environmental change:definitional and spatial scale issues in their human dimensions [J].Global Environmental Change,1990,1(1):14-22.

[2]Meyer W B,Turner Ⅱ B L.Change in Land Use and Land Cover:A Global Perspective[M].London:Cambridge University Press,1994.

[3]IGBP/HDP.IGBP/HBP LUCC science plan [R],1994.

[4]Turner Ⅱ B L,Skole D,Sanderson S et al.Land-use and land-cover change science/research plan,IGBP Report No.35 and IHDP Report No.7.Stochkholm:IGBP,1995.

[5]李秀彬.全球环境变化研究的核心领域—土地利用/土地覆被变化的国际研究动向 [J].地理学报,1996,51(6):551-557.

[6]郭旭东,陈利项,傅伯杰.土地利用/土地覆被变化对区域生态环境的影响 [J].环境科学进展,1991,7(6):66-75.

[7]郑云龙,高鹏,张立勇.辽西大黑山生态修复区土地利用格局变化及驱动力[J].山地学报,2014,32(6):691-697.

[8]蔡运龙.土地利用/土地覆被变化研究:寻求新的综合途径 [J].地理研究,2001,20(6):645-652.

[9]许学工,林辉平,付在毅.黄河三角洲湿地区域生态风险评价[J].北京大学学报(自然科学版),2001,37(1):111-120.

[10]中国生物多样性保护行动计划总报告编写组.中国生物多样性保护行动计划[M].北京:中国环境科学出版社,1994,35-41.

[11]刘高焕,刘庆生,叶庆华,等.黄河三角洲土地利用动态监测与海岸带综合管理[J].资源科学,2006,28(5):171-175.

[12]王海梅,李政海,韩国栋,等.黄河三角洲土地利用及景观格局的动态分析[J].水土保持通报,2007,27(1):81-85.

[13]汪小钦,王钦敏,刘高焕,等.黄河三角洲土地利用/覆盖格局与演化分析[J].水土保持学报,2006,20(5):158-161.

[14]李静,赵庚星,范瑞彬.黄河三角洲土地利用及土地覆盖格变化驱动力分析[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2003,31(3):117-122.

[15]汪小钦,王钦敏,励慧国,等.黄河三角洲土地利用/覆盖变化驱动力分析[J].资源科学,2007,29(5):175-181.

[16]王红,宫鹏,刘高焕.黄河三角洲土地利用/土地覆盖变化研究现状与展望[J].自然资源学报,2004,19(1):110-118.

[17]陈文波,肖笃宁,李秀珍.景观指数分类应用及构建研究[J].应用生态学报,2002,13(1):121-125.

[18]徐岚,赵羿.利用马尔柯夫过程预测东陵区土地利用格局的变化[J].应用生态学报,1993,4(3):272-277.