洱海流域土地利用变化及驱动因素研究

2017-05-17王生

王 生

(云南省林业调查规划院大理分院,云南 大理 67100)

洱海是大理人民的母亲湖,良好的流域环境是区域内经济社会持续发展的基础。近年来,随着海东山地城市的建设、双廊一带旅游业的蓬勃发展及环海景观大道的改扩建,极大的带动了周边乡村田园休闲旅游,给流域内湖滨带植被和生态环境保护带来了前所未有的压力。目前,洱海周边客栈餐饮业井喷式的无序发展对土地的需求与环洱海保护要求矛盾日益突出,违规使用林地、耕地和湿地的现象时有发生,土地利用变化已影响到本区域的生态环境状态[1]。对此,许多学者对洱海流域的土地利用主要从耕地、建设用地及景观格局等类型变化进行了大量的研究。本文侧重于生态林业用地的变化及分析其变化的主导驱动因素[2],旨在为流域内土地利用结构的优化、生态环境建设的宏观决策提供决策依据,以更好的保护洱海和加强流域区域生态保护建设,让“苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴”的自然美景永驻人间。

1 研究区概况

洱海古称叶榆泽,是我国第七大淡水湖,云南第二大高原淡水湖,湖面面积251km2,蓄水量达28.8×108m3,平均湖深 10.5m,水质 III~Ⅱ类,素有“高原明珠”的美誉。以洱海为中心的洱海流域,总面积25.65km2,处于澜沧江、金沙江和元江三大水系分水岭地带,属澜沧江水系,地理坐标介于东经100°05'-100°1,北纬 25°36'-25°5,主要涉及大理州大理市和洱源县中的16个乡镇,170个行政村[3]。

气候类型属低纬高原亚热带季风气候,四季温和,平均气温 16.2℃,全年日照时数 2250~2480h,多年平均降水量为1048mm。土壤分布以地带性红壤为主。植被类型受地形和气候的影响,垂直分布明显,主要有云南松林(海拔2100-2500m),华山松、栎类林(海拔2500-2900m),针阔混交林带(海拔2900-3200m),冷杉、箭竹及杜鹃林 (海拔3200-3500m)。森林覆盖率37.0%,林木绿化率51.3%[3]。

据2015年资源统计,洱海流域总人口91.4万人,平均356人/km2,完成地区生产总值448.38亿元,其中:第一产业产值46.36亿元,第二产业产值208.57亿元,第三产业产值193.45亿元,在第三产业中旅游业收入139.36亿元,在第三产业中所占比例为81.5%,占地区生产总值的31.1%。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

在2006年和2016年两次完成的大理市和洱源县森林资源调查数据的基础上,按照洱海流域的范围进行筛选整理而来。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用类型划分

主要按照 《云南省森林规划设计调查操作细则》中的二级地类,并参考土地利用分类标准作了适当归并处理。具体划分标准,详见表1。

2.2.2 动态变化测法

土地利用动态度能够有效的描述土地利用变化的速度[5],并且在一定程度上能够定量的反应区域之间土地利用的差异,甚至可预测土地利用在未来的某个时间段内的发展趋势[6]。土地利用动态度包括两个方面——单一土地利用动态度和综合土地利用动态度。

表1 土地利用划分标准[4]

①单一土地利用动态度

单一土地利用动态度反映的是研究区域里的土地在一定时间段里,某种类型的土地利用数量变化的情况,其表达式如下:

式中,Ki表示时间段内研究区第i种类型土地利用的动态度;Uai、Ubi分别为研究区内研究期初及研究期末土地类型的总面积,T为研究时长,当T设为年时,则式中Ki所表示的为研究区内第i种类型土地利用的年变化率。

②综合土地利用动态度

综合土地利用动态度说明研究区在某一时期内土地利用的整体动态,反应总的土地利用变化的速度。表达式如下:

式中,LC表示研究时段内某一单元的综合土地利用动态度;ΔLUi-j表示研究时段内第i种类型土地利用转变为非i类土类面积的绝对值;LUi为研究初期第i种土地利用面积;T为研究时长[7]。

3 土地利用变化分析

3.1 土地利用变化情况

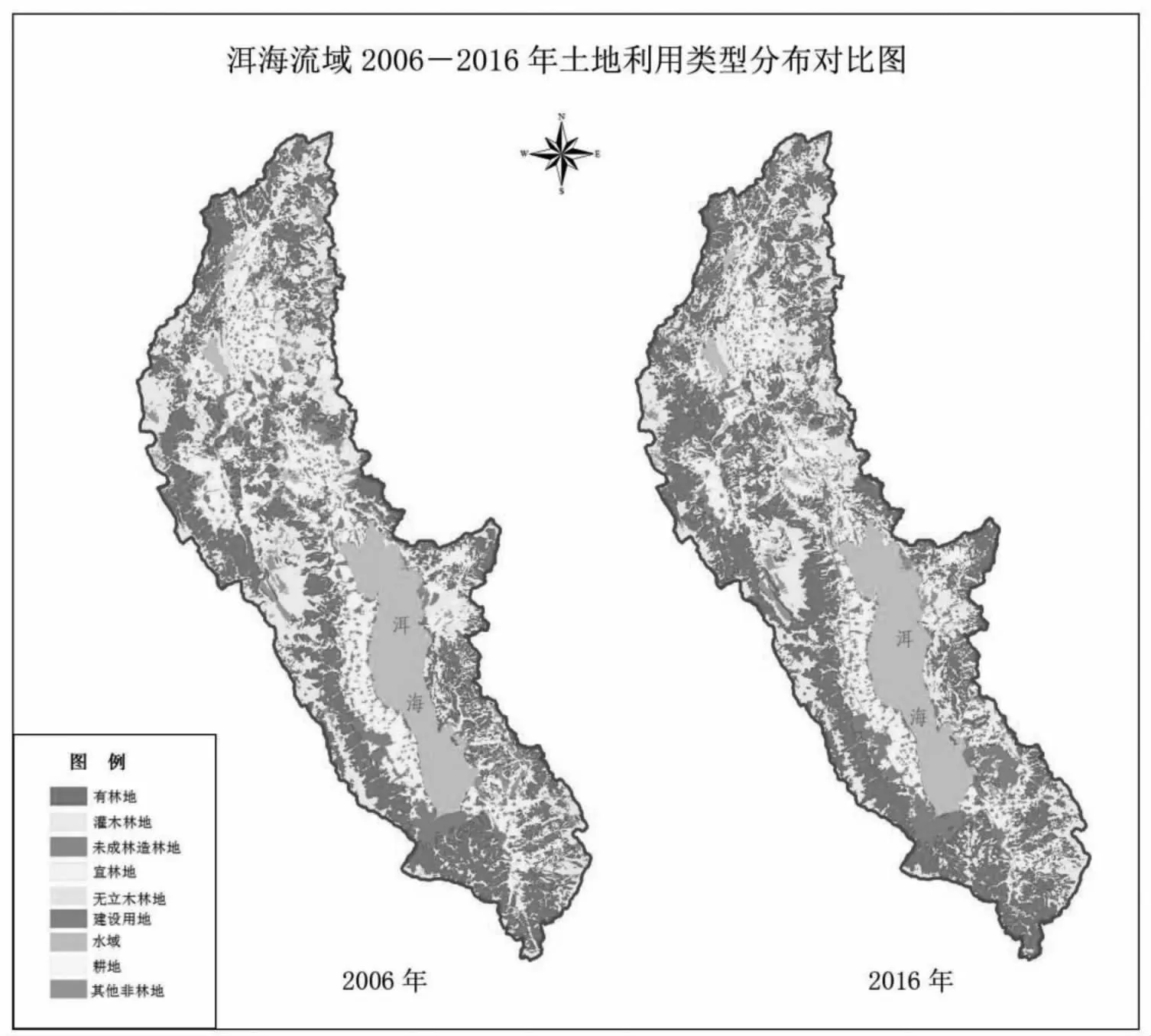

从土地利用结构可看出,从2006年起流域范围内的土地利用起主导作用的是有林地、耕地、灌木林地,这三类土地面积合计占整个流域区土地面积的73.95%,其他土地利用情况依次为水域、建设用地、其他非林地、未成林造林林、宜林地、无立木林地;经过10年发展,流域内土地利用仍以有林地、耕地、灌木林地为主导,只是随社会经济发展、经营方式改变各地类之间有所变化,具体变化情况详见表2。

表2 洱海流域2006-2016年各土地利用情况 单位:hm2

在研究期内,流域区内在林业用地方面有林地、灌木林地、无立木林地面积总体呈增加态势,其中:有林地面积增加9900hm2,灌木林地面积增加90hm2,无立木林地面积增加760hm2;而未成林造林地和宜林地分别减少6670hm2和1020hm2。在非林业用地中建设用地面积大幅增加了9078 hm2,而耕地、其他非林地面积呈现减少趋势。总体上看,绝对数量变化最大的是有林地和建设用地,其次是耕地和未成林造林地,变化最小的是水域。

图1 洱海流域2006-2016年土地利用类型分布对比图

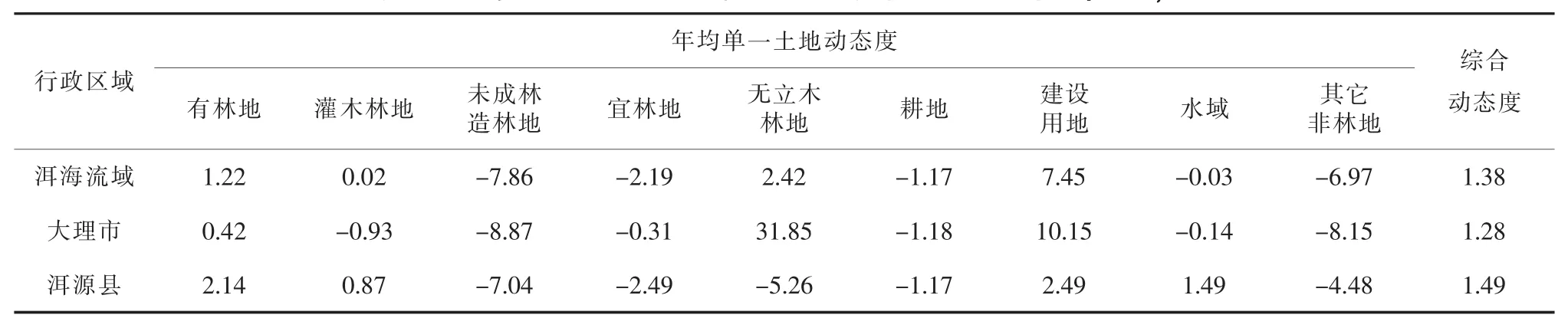

表3 洱海流域2006-2016年土地利用变化动态度 单位:hm2,%

3.2 土地利用动态变化

从表3可看出:洱海流域年均综合土地利用动态度平均值为1.38。其中:有林地、灌木林地、无立木林地、建设用地的年平均递增率分别为1.22%、0.02%、2.42%、7.45%,未成林造林地、宜林地、耕地、水域、其它非林地的年平均递减率分别为7.86%、2.19%、1.17%、0.03%、6.97%。

从变化速度看,变化最快的是林业用地中的未成林造林地,年平均递减7.86%;而非林业用地中的建设用地则以年平均7.45%的幅度递增。

从变化区域来看,大理市年平均综合土地利用动态度平均值为1.28,各地类的年动态变化较大,如建设用地年平均递增10.15%,未成林造林地、其它非林地年平均递减均在8.0%以上,无立木林地年平均递增高达31.85%,究其原因是大理市2006年二类调查时地类未划有其他无立木林地,属于调查因素所致;洱源县年均综合土地利用动态度平均值为1.49,地类变化较大的是未成林造林地、无立木林地和其他非林地年平均依次递减了7.04%、5.26%和4.48%,而建设用地和有林地则递增明显,年平均递增了2.49%和2.14%。

3.3 土地利用变化分析

利用ArcGis10.2强大的空间分析能力,从时间序列和空间尺度[8],将2006-2016年流域内的两次矢量图形进行叠加分析,得到研究期间流域内土地利用转移矩阵,转移矩阵可以全面又具体地刻画出流域土地利用变化的结构特征与各种用地类型变化的方向[9],进而可以清楚的分析各地类之间的相互转化的情况。

3.3.1 有林地变化

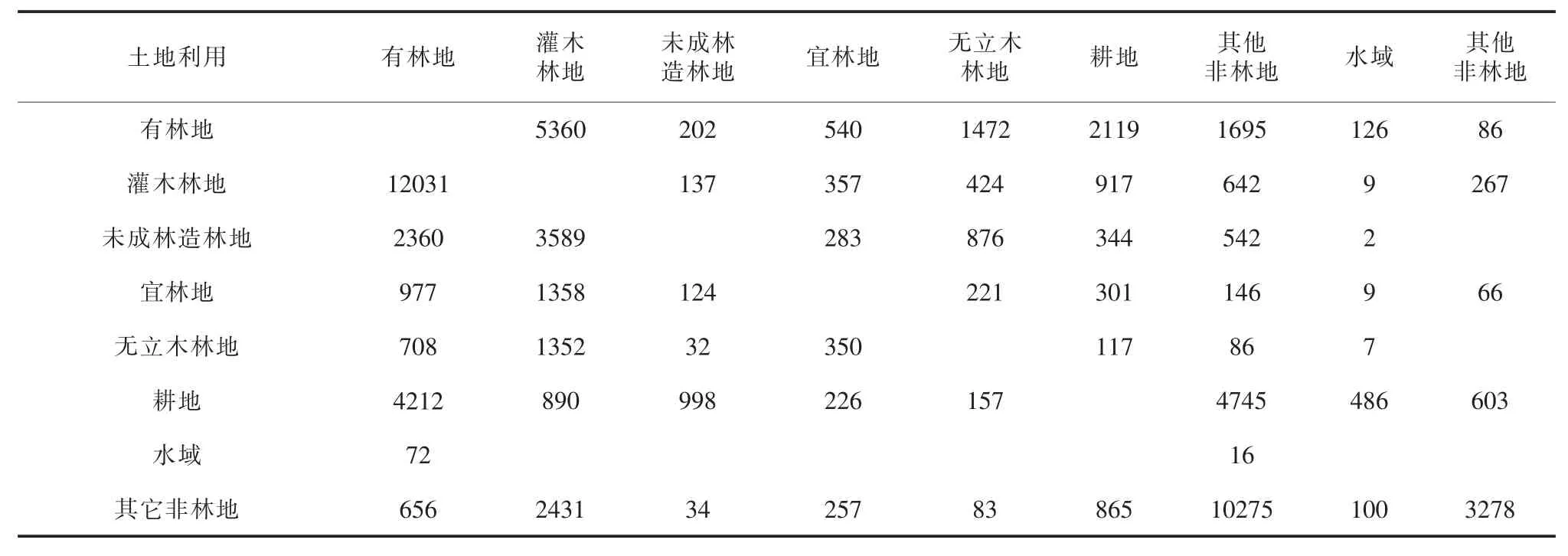

有林地在研究期内的转移面积11600hm2,占流域内所有土地利用类型转移总面积的16.4%,主要涉及茈碧湖的西北部、牛街北部、双廊东面山坡部分生长较差的云南松次生林,被当地林农改造成了灌木经济林所致,另外有部分地块转移至耕地和建设用地;而新增有林地面积21016hm2,占流域内所有土地利用类型新增总面积的29.8%,属于单一地类变化幅度最大的类型,新增面积主要来自苍山东坡、凤羽、三营、牛街等乡镇内的原来生长着以栎类为主的灌木林地经多年封育管理与造林改造[10],这部分增幅占变化的57.2%,右所周围面山的人工未成林造林地生长也已郁闭成林,以及洱海东北部的双廊、上关一带的退耕还林地补充,这两部分增幅占变化的31.3%。

3.3.2 灌木林地变化

灌木林地是研究期内所有土地利用类型中转移面积最大的,转移面积14784hm2,占流域内所有土地利用类型转移总面积的20.9%,其中绝大部分转移至有林地面积12031hm2,占转移部分的81.4%,转移区域主要分布在流域东北部的牛街、三营、右所周围的一些栎类林;而新增面积为14980hm2,占区域内所有土地利用类型新增总面积的21.2%,从表可看出主要来源是有林地和未成林造林地。

表4 洱海流域2006-2016年土地利用之间的变化转移情况 单位:hm2

3.3.3 未成林造林地与宜林地的变化

未成林造林地在研究期转移面积7996hm2,主要转移区域是洱海东北部的双廊、上关、右所及凤羽等乡镇在“十一五”期间的大量新造林地,在经过多年的经营管理后逐年郁闭成有林地,占流域内所有土地利用类型转移总面积的11.3%;而新增面积为1527hm2,主要地块来源于凤羽近几年新种植大量的核桃、上关红豆杉基地发展和大理市在凤仪镇安排的使用林地征占用异地植被恢复新造林地等。伴随人工造林的逐年实施,流域内宜林荒山、无立木林地面积不断减少,据统计,宜林地、无立木林地在研究期转移面积5854hm2,占流域内所有土地利用类型转移总面积的8.3%。

3.3.4 非林业用地的变化

建设用地是流域内所有土地利用类型中净增面积最大,变化幅度和速度最快的类型。在研究期内,建设用地面积净增18147 hm2,占新流转总面积的25.7%。无转移面积,新增区域主要是茈碧镇、下关开发区、海东山地城市的开发及环洱海周围的景观建筑;耕地和其他非林地面积净减少7849hm2,占流域内耕地和其他非林地转移面积的25.9%,占土地利用类型转移总面积的11.1%,以转移为主;水域面积相对稳定,转移新增均很小。

从土地利用变化区域和明显程度来看,在洱源县茈碧、大理市凤仪和下关开发区等湖盆平坝地区,主要变化为耕地转变为建设用地,以满足人口日益增长的需求;在流域的低丘缓坡地带以海东山地城市开发和邓川工业园区建设为主,该区域变化幅度最大,符合大理、洱源近年来的发展实际;而在广大山区变化最为明显的灌木林地经过多年的封育后向有林地转变。变化最小的区域是苍山国家级自然保护区和水域范围,这得益于苍山保护区范围属I级保护林地和大理州实施了洱海保护条例的结果。

一方面促使居民自发地保护当地自然环境,对水域、森林、农田等进行严格保护

4 驱动因素分析

4.1 政策因素

土地利用类型是在特定的经济系统、制度和政策水平下形成的,所以土地利用结构的变化深受国家宏观经济体制和政策的影响和制约。在我国,政治经济的政策对土地利用的变化影响较大,可以说是土地利用的直接决定因素[11]。譬如,研究期内在流域区内直接实施的国家退耕还林政策、大理州洱海管理条例和当地政府号召的“三退三还”等相关政策法规,前后相继实施了退耕还林9873hm2和天保工程人工造林5566 hm2,直接改变了土地利用的现状,全面纳入林地管理;尤其是近年来随着国家城镇化、城市化率大力推进和扶贫攻坚异地搬迁的需要,大理市、洱源县政府均进行了土地利用结构和规划用地的调整,调整面积范围较大,这些都从很大程度上引起了土地利用之间用途的转变。很明显政策因素是导致林地、建设用地增加和其他非林地减少的最主要的因素。

4.2 人口因素

人口对土地利用变化的影响较大,主要表现在其对空间的差异及对时间的变化上,人们需要改善居住条件、出行或通过耕作改变土地的利用方式或结构。从2006~2016年流域区常住人员从88.6万人增加至91.4万人,净增2.8万人,其中城镇居民增加12.2万人,而农业人员则从原来的64.1万人降为54.7万人,减少9.4万人,另外,随着城市化建设的推进,还有10余万流动人口进城务工,以及洱海周围旅游游客逐年增多,急剧的人口增长很大程度上导致人们对居住、交通等建设用地的需求量持续上升,造成大量的林地、农业用地转化为建设用地,相反农业人口大幅下降也说明依赖耕地生产粮食需求也随之降低,一部分耕地很自然的被用作建设用地以满足人们居住的需要。因此,人口增长或异地涌入在社会经济发展中是土地利用变化尤其是建设用地增加的主要驱动因素之一,以洱海周围建设用地激剧增加较为突出。

4.3 自然因素

4.3.1 气候环境

气候、土壤等条件的好坏对森林植被、林木生长的起着关键作用,洱海流域日照充足,水热条件较好;尤其流域的北部、西部和南部土壤肥沃,适宜于植物生长发育。因此,天然的自然地理条件决定了流域内的土地利用结构中,大部分灌木林地会自然生长郁闭,土地利用自然向着有林地方向转移。

4.3.2 极端气候

在研究期间内,云南经历了2008年雨雪冰冻灾害,2009至2012连续几年发生了数十年不遇的干旱,洱海东部面山属石灰岩地质地貌,土面零碎,土层疮薄,蒸发量大,立地条件差,生态脆弱,本身人工造林难度就大,在面对极端天气条件下,这些区域的新造林地成活率、保存率低,必然会导致造林失败,使土地利用变为无林地。

4.3.3 森林火灾

一直以来,森林火灾始终对林木、植被正常生长构成较大威胁。洱海流域人口密度大,交通四通八达,人员流动性大,森林防火难度大,研究期间2011和2013年在下关、凤仪等乡镇发生了较大的森林火灾,导致受灾区域内数千公顷的小班土地利用发生变化。

4.4 生态建设

4.4.1 造林更新

据统计整个洱海流域区在“十一五”、“十二五”期间,分年度实施“天保”工程和“退耕还林”工程,其中:人工造林5660hm2,退耕还林(含荒山造林)9873hm2,退耕后续项目1600hm2,是促进流域内林地大幅增加的主要因素之一。另外,由于市场形势的变化,农民在经济利益的驱使下,在凤羽、三营、上关、凤仪等地区大量种植核桃,对林地和森林的稳定和增加起到了重要的作用。但从本次研究数据来看,新增造林面积小于实际造林面积,究其原因是主要是2008~2012年间流域区内极端气候导致较多新造林地保存率较低所至。

4.4.2 封山育林

随着国家“天保”二期的进一步实施,地方政府、林业主要部门继续抓好抓实牛街、三营、右所、上关、双廓、挖色一带的封山育林工程,封山育林管理面积51000 hm2,封育区内严禁放牧、实行了圈养,封育成效显著,原来的宜林荒山荒地已达到灌木林地标准,部分灌木林地经封育已郁闭成有、疏林地等引起土地利用的变化。

5 结论

在研究期间,当地政府十分重视林业发展和生态环境建设,依托天然林资源保护工程、退耕还林工程、公益林补偿制度、核桃基地建设等工程建设,加强了森林管护和林业生态建设,对区域生态环境质量改善起到积极的推动作用。研究结果表明:①流域区生态保护与建设成效显著,林地面积增加了10750 hm2,森林质量及生态价值功能得到提高;②旅游业及城镇化、房地产快速发展,建设用地大幅增长面积达18147 hm2,说明于洱海流域生态环境持续改善趋好,宜居旅游城市定位,促进旅游业的蓬勃发展,并带动相关产业尤其是房地产业的长足发展;③特用(生态)林地明显增加,林地增加10750 hm2,其中有林地净增加9900 hm2,耕地等种植业用地逐年减少;④当地农户种植核桃积极性高,特色经济林面积增加明显,林业产业经济价值凸显。

对于整个流域区域性今后的发展,应以洱海保护为引领,加强政策引导,把生态文明建设融入经济、社会建设各方面和全过程,协同推进新型工业化、城镇化和绿色化,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持把节约优先、保护优先作为基本方针,统筹安排城镇化所必须的林地定额,在植被较差的低丘缓坡等为山地城市和扶贫搬迁项目建设预留空间,以更好地促进整个流域区域土地资源持续利用,推动区域内社会经济和生态文明建设和谐发展。

[1]邹秀萍,齐清文,等.怒江流域林地景观演变过程及其驱动力研究[J].地理科学进展,2006,25(5):41-45.

[2]张馨方.洱海流域土地利用与生态系统服务价值变化研究[J].中国知网,2014,43(8):28-31.

[3]大理州林业局,云南省林业调查规划院大理分院.大理州洱海流域林业生态保护建设“十三五”专项规划(2016-2020 年)[R].2015.

[4]云南省林业厅.《云南省森林资源规划规划设计调查操作细则》(2013年修订).

[5]黎良财,邓利等.城市土地利用变化对生态系统服务价值的影响——以柳州市为例[J].中南林业科技大学学报,2013,33(7):102-106.

[6]莫宏伟,东南丘陵土地利用变化及驱动力研究— — 以衡阳市为例 [J]. 长江流域资源与环境,2004,13(6):551-555.

[7]邹斌,杨燕琼,薛亚东.基于 RS和 GIS的珠江三角洲土地利用动分析[J].林业资源管理,2011,(6):100-116.

[8]徐新良,刘纪元,等.中国林地资源时空动态特征及驱动力分析[J].北京林业大学学报,2004,26(1):41-46.

[9]程鹏.基于 RS和 GIS的泰安市土地利用变化和城市扩展研究[D].山西:山西师范大学,2010

[10]杨主泉.旅游发展典型区域土地利用变化对生态系统服务价值的影响——以桂林阳朔县为例[J].中南林业科技大学学报,2014,34(3):130-136.

[11]宋戈.中国城镇化过程中的土地利用问题研究[M].北京:中国农业出版社,2005.