发现儿童:更新儿童观的区域研修行动

2017-05-08沈颖洁

沈颖洁

教师如何认识儿童的天性、看待儿童的学习与发展、理解童年的意义等从根本上影响着教师的教育行为。可以说,儿童观是教师专业素养发展的核心所在,也是课程实施与改革的重要基点。为此,我们西湖区开展了“发现儿童:更新儿童观的区域研修行动”,旨在帮助教师实现儿童观的更新,在内省中发现儿童、理解教育、珍视童年。

区域研修行动主要通过三种方式来展开。一是半日活动视导。通过视导“暴露”教师潜藏于行为之中的“儿童观”,据此引领各幼儿园聚焦薄弱问题,探寻园本研修路径。二是教研活动视导。通过视导引领各幼儿园依托园本教研,利用教师群体之间的差异资源、交互影响和真实场景中的问题解决,更新教师的儿童观。三是站点式研修。通过区域内核心教研团队与园所一线教师群体的深度对话,引发教师的反思,帮助教师实现思维方式的改变和儿童观的更新。

一、半日活动视导

半日活动视导的目的是了解当下教师的儿童观。因为儿童观存在于意识层面,管理者和教师本人都很难真实地了解潜藏于内心的观念,平日里“概念层面、口号层面”的儿童观和教师行为背后折射出的儿童观之间存在着落差。因此,我们选择了幼儿园教育教学中的“班级环境、师幼关系、教师行为、儿童表达”四个方面的内容来进行半日活动视导研修。一方面,视导可以多视角地采集丰富的素材以剖析现象及行为背后的观念;另一方面,视导本身就是一种深入的培训方式,可以实现对区域内骨干教师的理念引领,促进各幼儿园园本研修路径的研究。

我们的具体做法是,由区学前教育指导中心成员、协同教研员、片组业务负责人等10多个人组成视导团队,根据“班级环境、师幼关系、教师行为、儿童表达”等视导切入点,分成四组对被视导幼儿园开展观察记录、随机访谈、观摩集体教学活动、查阅课程计划等浸入式视导。与一般的观摩、检查不同,视导团队在视导前要明确分工,视导中要有目的地采集案例、图像、视频等资料,视导后要完成相应的“作业”。下面举例说明。

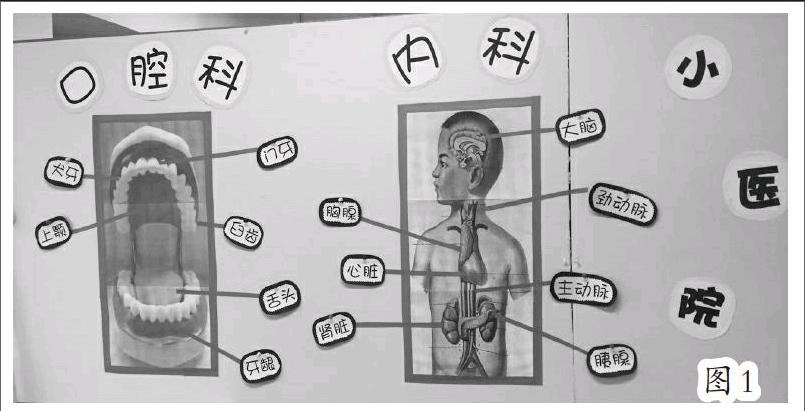

“班级环境组”要扫描式地观察幼儿园环境与材料中的细节,完成一份“环境图说PPT”,分析教师从环境创设与材料提供中折射出的儿童观。例如,视导者抓拍到某幼儿园游戏环境创设和活动材料投放中不适宜的现象,并作了分析:“这是投放在大班益智区的拼图材料,架子最上层左边是一大筐各类拼图片,大约有几百片,右边是拼图的底板,共有十三块。可以看出教师仅仅投放了材料,而没有去关心幼儿如何操作。因为即便是成人也无法从十三份打乱的拼图中进行有意识的复原拼搭。教师只从自己的立场出发,关心的是收纳是否整齐,而没有站在儿童的立场去思考。这是教师创设的小医院环境(如图1)。教师是否考虑过颈动脉、主动脉、肾脏、胰腺等部位的名称是大班幼儿感兴趣并需要知道的?用怎样的呈现方式更能引发幼儿对人体的探索呢?虽然教师有积极创设环境的意识,但所创设的环境如果与幼儿的年龄特点和学习方式不吻合,那么环境对于幼儿来说就缺乏意义。”

“师幼关系组”需要抓住低结构活动中师幼互动的关键事件,视情况与教师、幼儿进行简要访谈,事后完成一份“故事白描案例”,内容包括事件描述、儿童行为解读和教师行为背后的观念剖析、教育建议。例如,视导者用手机摄录了一段视频,并对事件进行了白描记录:(事件描述)……天天独自一人搭积木。教师走过去,两手握着天天已搭建好的十字交叉的积木两端,边晃动边对天天说:“你看,这样会摇,房子就不牢固了,怎么办呢?”天天不语。教师又说道:“去找一块积木垫在下面。”天天站起来来到积木筐前,找到了一块积木,塞到教师认为导致摇晃的积木底下。教师看了看,接着说:“下面还是有点空,要再找几块积木垫上。”……终于积木不再摇晃了。教师说道:“嗯,这样就好了!”(行为解读)案例中的教师将儿童看作是外部刺激的被动接受者和被灌输的对象,将自认为好的搭建方法直接传授给儿童,忽略了儿童才是意义的主动建构者……(教育建议略)。

“教师行为组”主要视导教师预设的高结构教学活动,通过阅读教师的文本和观摩教师的教学现场,进行记录和分析,填写相应的“教师行为影像视导表”,从教学目标、教学内容与材料、教学组织与形式、教学策略等角度进行记录,并分析教师是否了解儿童的年龄特点、经验水平,是否关注儿童的个体差异,是否尊重儿童的学习方式等。例如,视导者发现某教师在组织教学活动“瓜的一家”中,先演示切南瓜和黄瓜,然后逐一让幼儿观察并识记瓜的各部位名称。针对这一活动的组织形式和教学策略,结合活动方案中的目标“1.認识几种常见的瓜,知道瓜由柄、蒂、皮、瓤、籽组成;2.了解瓜的不同外形特征及内部结构特征;3.感受瓜的多种多样”,视导者认为:案例中的教师过于强调知识的获取,对儿童的学习方式和特点理解得不充分,应给予儿童充分的直接感知、实际操作和亲身体验的机会。

“儿童表达组”则通过分析儿童的作品,追溯教师前期的教育行为、策略与理念,填写相应的“儿童作品解析表”。例如,视导者对某幼儿园呈现的儿童作品“奶牛朋友”中统一的形象、构图,甚至连奶牛的身体朝向都千篇一律的现象作了解析:“该教师采用的教育策略可能是‘观察—模仿—适度添画。教师以完成作品为目的,对如何引导幼儿以自己的方式表达对奶牛的情感体验和认知经验缺乏必要的支持策略。”

对以上视导过程中发现的问题,视导团队均会在一周之内,将视导获得的材料和提出的建议经区教研员审阅后打包反馈给被视导幼儿园,供幼儿园后续开展系列园本教研活动解决相应问题时参考。幼儿园会根据视导团队反馈的信息,理性地审视存在的问题,并进行深入的研究,最终切实解决问题。例如,某幼儿园的教师面对全面翻造的园所,充满热情地投入到了环境布置中,所设计的墙饰、创设的区角越来越趋向“精致、唯美”。视导者则认为教师强烈的“主人翁意识”恰恰暴露了对儿童主体性的忽略。通过视导反馈,该幼儿园的教师意识到环境应当更多地给予儿童表达的机会和空间。为此,他们围绕“主题活动中儿童的表达与教师的支持”开展了一系列主题教研活动。

为了实现经验的传播与共享,我们通过“西湖儿童研究”微信公众号,定期将区域研修的阶段性反思、幼儿园的优秀教研实例、教师的实践智慧与感悟,向全区教师推送。例如,在半日活动视导后,我们及时推送了“环境背后的儿童观”“解读作品走进童心”“亦玩亦学真成长”“寻找经验的生长点”等一系列视导研修掠影。又如,在向各园推广故事白描研修方式时,我们推送了一篇园长的白描案例《只需关注 便是支持》供区内一线教师参考。

二、教研活动视导

教研活动视导的目的一方面是对各幼儿园基于某一研究切入点的教研情况加以了解;另一方面则是对各幼儿园教研负责人进行实践性培训。这种视导不仅可以帮助幼儿园发现问题、明确研究主题,还能手把手地指导幼儿园如何依托教研,逐渐更新教师的儿童观,解决存在的问题。

我们的具体做法是,各幼儿园根据半日活动视导反馈的信息和幼儿园实际情况,围绕某一主题进行系列化的园本教研。我们则根据各园申报的研究主题,分别开展专题性的教研活动视导。例如,今年5月开展“支持儿童的表达”教研活动视导,有6所幼儿园接受视导;6月开展“建构有意义的环境”教研活动视导,有9所幼儿园接受视导。视导团队由区学前教育指导中心成员、协同教研员、专题组负责人和各幼儿园教研组长等组成。为了便于一线教师参与,教研视导一般安排在中午进行,由被视导幼儿园展现系列园本教研中的常态教研活动。教研活动结束后,视导团队与被视导园教师团队立刻进行对话式研讨。

视导者会先进行分工,分别从“教研内容的来源与确定、教研方案的策划、教研主持人的引领与支持、教研文化与氛围、教研成效”等视角进行观察记录与分析,并填写相应的“视导观察反馈表”。这样做可以使视导者聚焦细节、深入分析,也确保了后续提供给被视导园的反馈信息是具体客观和多角度的。

此外,视导团队还增设了“体验者”的角色。即选择同一研究主题的幼儿园相互选派教研组长,让他们以体验者的身份加入被视导幼儿园的教研团队。“体验者”需在前期了解教研背景和已有教研进程,在现场作为教研团队的一分子参与研讨,教研后从“整体感受、对本次研讨问题的深度思考、对视导园的教研建议、对本园的教研启示”等角度提交“视导体验反馈表”。对于年轻的教研组长来说,有机会亲历其他园的教研现场,不仅能获得直观的教研体验,学习借鉴其他园的教研经验,还能推动不同幼儿园对同一个研究主题进行差异性思考。

例如,我们对某幼儿园以“支持儿童的表达”为主题的教研活动进行了视导。教研主持人以大班主题活动“走进小学”中各班幼儿的作品“小书包”(如图2)为切入点组织了教研活动,意在通过观察、分析儿童作品,引导教师从儿童的表达去反思前期的教育行为,呈现不同的教育行为背后的儿童观,即“不教,孩子就不会”或“孩子有能力用自己的方式来表现”,从而让教师感悟到不同的教育观念所带来的不同的儿童表达。随后,视导团队和该园教研团队开展了对话式研讨,大家认为本次教研活动以儿童作品为切入点,选取的教研内容具有普遍性,抓取的问题以小见大,并能从教师的差异性行为入手引发大家思考。这些都做得非常好,但组织过程中还存在一些问题,比如,教研主持人在抛出问题后没能对教师零散的表达进行有效的梳理和提升,没能有效地引导教师基于此次研讨的经验进行同类问题的延展性思考,提出跟进性实践的建议……

通过对教研活动的视导,我们努力帮助教师认识到:要善于从儿童的作品、学习故事及教育教学现场去发现问题,将研究放到具体的情景中,这样的教研才会真实、有意义;要对习以为常、司空见惯的现象和行为层层剖析,叩问行为背后的观念,这样的教研才能直抵核心、有实效;要对儿童学习与发展的过程进行动态、系列的跟踪观察,不断地调适和优化,这样的教研才能落到实处、有价值。

三、站点式研修

随着区域内园所的不断增加,教师队伍不断扩大,新手教师及新上路的教研负责人的比例也在不断上升,他们会面临各种各样的困惑和问题,迫切需要支持与协助。为了及时解决教师当下的困惑和问题,我们创设了“发现儿童 走进园所”站点式研修这一教研模式。

我们的主要做法是,在区域内招募有研究热情、专业素养较高的骨干教师,成立“发现儿童”行动研究先导小组,然后由先导小组成员分小组进入某一幼儿园进行站点式研修,与幼儿园一线教师进行深度对话,倾听他们的困惑,再从中梳理出具有普遍性、典型性的问题,及时组织相关的教研活動,帮助教师解决困惑和问题。

迄今我们已经先后进行了多次“发现儿童 走进园所”的站点式研修活动,直接作用于地处西湖区南部、北部、西部的之江地块、三墩地块、蒋村地块的一线教师。例如,“发现儿童 走进转塘”的站点式研修活动针对某新教师提出的“为什么孩子玩滑梯总是违规”的困惑展开研讨。该教师对孩子没有做到她所强调的“一个跟着一个,屁股坐着滑”感到不满,而先导小组成员则帮助教师从阳性赋义的角度去理解孩子的“违规行为”是因为游戏情境“着火了”的现实需要而产生的。经过现场的剖析、对话,教师的立场发生了转变,进而发现了儿童游戏的意义,将关注的重点调整到安全防护、游戏情境深化等行为中去。又如,在最近一期的“发现儿童 走进西溪”的站点式研修活动中,某教师对“大班的C不善于表达”非常焦虑。“发现儿童”行动研究先导小组成员就结合视频与大家进行了抽丝剥茧式的深度对话,引导教师将自己的困惑还原到具体情境中去,最终该教师认识到自己的焦虑是没有必要的。其后,先导小组成员还引导教师们用“阳性赋义”“效果律”等理论去发现幼儿行为的积极意义,剖析行为背后的合理原因。在此基础上,教师懂得了只有尊重、接纳、理解儿童,才能探寻出支持儿童表达的多种策略。

观念的转变是一个漫长而艰难的过程,没有捷径,无法压缩,也不能替代。“发现儿童”研修之旅刚刚启程,我们坚信这一路的探寻会让我们发现更真实的儿童,遇见更美好的自己,实践更有意义的幼儿教育。