微信民族志:XT水灾的微信民族志构想

2017-05-04刘忠魏

刘忠魏

微信民族志:XT水灾的微信民族志构想

刘忠魏

随着人类学网络研究在方法论层面的创新,由“界面”(interface)限定的“微信田野”和田野工作成为理解这一议题的关键,“微信界面”的建构,有望实现人类学田野工作的突破。就XT水灾的研究而言,因为有“微信田野工作”的支持,人类学有望突破传统田野工作和相应的民族志书写的诸多限制,从而以新的视角和技术路径认识他者、反思自我。由此也可提出,事件即信息,“行动与事件/信息之纠缠”是网络社会互动的核心机制。以信息技术发展和信息社会为基础的“界面”的扩张、聚合和变形正日益深刻地改变着当代世界,田野、他者以及研究者与他者的互动也因之改变。

微信民族志;界面;微信田野;行动与事件/信息之纠缠;XT水灾

互联网的兴起,正持续地引发社会科学各界的关注。“互联网研究已经成为社会科学最热门的话题之一”,但也面临着“如何确立自身在社会科学中的合法性,如何确立与经典理论及命题的对话”等诸多难题。人类学的网络研究亦不例外,也面临着诸如“田野”“线上与线下”以及“虚拟民族志”与“传统民族志”对话的挑战。*卜玉梅:《虚拟民族志:田野、方法与伦理社会学研究》,《社会学研究》2012年第6期。对此,有学者提出:人类学家“在彼”(being there)的性质(笔者注:即在田野的性质)已经发生了根本性的转变,民族志亟需突破。然而,如何实现这种突破?

在此,我们将基于对XT水灾的微信田野工作和微信民族志的阶段性写作来讨论这一议题。首先,本文将围绕微信田野的界面特征,讨论微信田野工作和微信民族志的方法论意涵与突破,由“界面”(interface)限定的“微信田野”和田野工作,是理解这一议题的关键,“微信界面”的建构有望实现人类学田野工作的突破;其次,我们将对XT水灾进行阶段性的扼要分析,以此呈现微信民族志的一个微型案例研究;最后,基于本研究的方法论和分析所得,对网络社会的核心机制予以理论总结。我们认为,事件即信息,“行动与事件/信息之纠缠”是网络社会互动的核心机制。以信息技术加速发展为基础的“界面”扩张和聚合,正日益深刻地改变着当代世界,田野、他者以及研究者与他者的互动也因之改变。

一、微信民族志:“界面”、田野工作与方法论

如何做田野或说田野工作是“微信民族志”首要问题,即方法论问题。我们认为,由“界面”(interface)限定的田野工作,是理解这一议题的关键。*“界面”是从计算机术语引申而来。在计算机技术中,“界面”是人与机器(计算机)之间传递和交换信息的媒介,是用户和系统进行双向信息交互的支持软件、硬件以及方法的集合。(参见《英汉双解微软计算机辞典》第5版,北京:清华大学出版社,2003年,第555页)作为“系统功能”和“物之属性”的“数据”与作为“人之能力”和“身体属性”的“信息”之间,我们插入了一个概念——“界面”。在此,“界面”是“数据”呈现为“信息”的媒介。人只有通过“界面”才能直观地看到或理解“信息”,“数据”则隐藏在“界面”的深处,它们内在于系统或物之属性。(参见刘忠魏《移动互联网:社科研究发展新契机》,《中国社会科学报》2017年1月5日)在此,主要从研究者或人类学家进行田野工作时的材料记录角度使用,如文字书写的田野笔记、相机拍摄的照片,以及摄像机拍摄的影像等。当然,民族志的呈现也可以包括在内。感谢吕炳强先生对此构思的指点。我们的讨论同样来自于微信。迄今为止,田野工作的“界面”已经形成了三种形态——经典的“书面田野工作界面”、蓬勃发展的“画面田野工作界面”以及喷薄欲出的“微面田野工作界面”。*当然,基于不同的研究视角,对民族志的分类也可以有其他的依据,例如,可以基于不同时代、理论或研究视角等。参见张小军,木合塔尔·阿皮孜《走向“文化志”的人类学:传统“民族志”概念反思》,《民族研究》2014年第4期;高丙中《人类学反思性民族志研究:一个范式的六种尝试》,《思想战线》2005年第6期;朱炳祥《再论“主体民族志”:民族志范式的转换及其“自明性基础”的探求》,《民族研究》2013年第3期;王铭铭《民族志:一种广义人文关系学的界定》,《学术月刊》2015年第3期;周大鸣《人类学区域研究的脉络与反思》,《民族研究》2015年第1期;赵旭东《线索民族志:民族志叙事的新范式》,《民族研究》2015年第1期。

首先,以“书面”界定的田野工作和传统民族志。即研究者通过在田野里长时期的生活(惯例是1年),参与观察、深入访谈,用文字记录下来自己的所见所得——如田野笔记等,并在此基础上完成民族志写作。*高丙中:《民族志的科学范式的奠定及其反思》,《思想战线》2005年第1期;蔡 华:《当代民族志方法论:对J.克利福德质疑民族志可行性的质疑》,《民族研究》2014年第3期。此种基于文字记录或书写完成的田野工作,不妨称为“书面田野工作”。传统或说主流的民族志写作,仍然建立在书面田野工作的基础上。

其次,以“画面”界定的田野工作和影像民族志。研究者除了要进入某个田野之外,他还要运用影像设备完成自己的记录并编辑成影像民族志。*罗红光:《当代中国影像民族志:问题导向、科学表述与伦理关怀》,《民族研究》2015年第4期。对此,我们不妨称其为“画面田野工作”。这些“画面”也可以配上语音、音乐、文字和特效等,从而以动态的影像呈现出来,是为影像民族志。*鲍 江:《观自在者:现象学音像民族志》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2014年第5期;朱靖江:《论当代人类学影像民族志的发展趋势》,《世界民族》2011年第6期。

最后,以“微面”(微信界面)界定的微信田野工作和微信民族志。或者称其为网络民族志或虚拟民族志亦可,因为微信本身就是扎根于互联网世界之中的。但如此一来,则需要细致考察不同“网络界面”的诸多属性,本研究聚焦“微面”,并由此展开。

相对于传统民族志和影像民族志的田野工作而言,“微信田野”因为其“界面”的属性,具有以下特征。

“微面”跨越了地理和身体意义上的时空限制,使远距离的参与观察成为可能。“微信界面”成为研究者与他者信息即时互动和共享的田野,田野成为研究者身体的一部分;田野不仅“在彼”(being there),也“在此”(being here),确切地说是“在手”(at hand)。研究者得以最大可能地参与观察他者的行动历程或事件过程。

“微面”获取信息的优势由此凸显。试想,怀揣日记本——“书面”界面,或手持摄像机——“画面”界面,人类学家或研究者会要受到怎样的限制?而对于某些“百年一遇”的事件又该如何面对?*当然,人类学家可以通过访谈的方式去获取他者的记忆,但记忆本身也是社会机制的生成物。参见郭于华《心灵的集体化:陕北骥村农业合作化的女性记忆》,《中国社会科学》2003年第4期;王汉生,刘亚秋《社会记忆及其建构:一项关于知青集体记忆的研究》,《社会》2006年第3期;刘亚秋《从集体记忆到个体记忆 对社会记忆研究的一个反思》,《社会》2010年第5期。甚至于对某些罕见并且造成重大灾害且有可能再次发生的问题,也会“遗忘”。参见王晓葵《灾害文化的中日比较——以地震灾害记忆空间构建为例》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)2013年第6期。)同时,“微信田野”因为“界面”的特殊性,很大程度上突破了传统人类学对“日常生活”的关注。不难理解,因为时间和空间的限制,传统人类学研究容易与田野中的某些重大事件或活动无缘。以XT水灾为例,我们很难以传统的人类学方法对此参与观察。并且,他者也会主动对某些信息或事件予以过滤或遗忘,而类似活动尤其难以被研究者所捕捉。而“微面”的即时性、多线性以及组织性和个性特征,则很大程度上克服了这一困境。田野工作完全可以逆时、多线程地进行。只要他者或有关的行动者在“微面”或网络界面上留下痕迹,并被研究者获得,成为研究的资源,那么这些痕迹便成为田野的“数据”“信息”或“案例”。这也是“微信田野”的特征。

尤为突出的是,“微面”一旦形成,信息或事件将以“即时生成”的方式形成,即卡斯特所言:“这是一种既属永恒,又属瞬间的文化。”*[美]曼纽尔·卡斯特:《网络社会的崛起》,夏铸久等译,北京:社会科学文献出版社,2001年,第562页。可谓表现即记录,内容丰富、形式多样,且事无巨细、源源不断。人们可以在不同的窗口展开互动,并行不悖。研究者和他者也都有机会就自己感兴趣的话题发起调查和讨论。例如,在本研究过程中,笔者可以一边与报告人保持私下交流;一边与朋友讨论灾区的问题;同时,还可以就本研究遇到的问题与师友们讨论;也有机会就某些问题展开讨论。当然,这些行为之间也存在时间差的问题。

在几个小时的时间内,与若干个微信群保持积极互动——看和交流——是非常常见的事。基于时间和个人精力等问题,相对而言,更多的是消极互动。太多的微信群信息和内容很难在短时间内分析和处理。消极互动使他者在“界面”上互动并留下信息。由此,不难实现消极互动与积极互动的转换。例如,有时一夜醒来,微信已经储存了几百条信息。但这并不影响研究者在其后的某个时间翻看它们,并就感兴趣的问题发起讨论——转入积极互动。

为了进一步理解“微面田野”(研究者不在田野现场)与“书面田野”(研究者在田野现场)的区别,在本研究过程中,作者于“XT水灾”事发后第6天赶赴灾区,并在那里进行了为期6天的田野工作。*这种进入田野现场的研究,不仅仅是为了“微信民族志”的方法论探索,也是为了灾害研究的深入展开。同时,笔者也有过长时段的人类学田野工作的训练和经验,也会借鉴惹人类学同行的经验,这些都是比较基础。通过近距离的接触和交流,建立了更具信任性的关系,进而拓展并巩固了“微信界面”的联系。线上和线下的田野工作由此相互结合起来。同时,也获得了一些“微信界面”不易获知的信息。初步的发现还有以下几个值得深入思考的议题。

首先,“微信界面”因为信息互动的即时性记录特征,一定程度上较为详细地记录反映了灾害过后的社情民意和心态变化。例如,每天讨论的主题和关注焦点的变化。发言的信息量、频率时间段和相应变化等。对于灾害研究而言,意义重大。

其次,他者主体性的彰显。面对突如其来的灾害事件和各种具体问题,研究者难以主导或设置有关的议题,他者的主体性得以彰显。

第三,“微信界面”自身的文化特征得以彰显。例如,有女性会主动在“微信群”内求教如何为孩子“断奶”的问题,而在现实中,这些信息的获得往往会受到性别、伦理、身份或情境等的限制,传统上也属于口耳相传的地方性知识,且具有特定的传递路径,不被金石碑刻、艺文史志所记录。

第四,“微信界面”的技术和网络特征也为研究者带来了新的便利。例如,可以利用网络随时对某些问题进行检索、询问和访谈,较为详细地记录和分析等。由此,引发了诸多田野技术的革新。例如,智能手机的“群组功能”为微信群的参与观察提供了契机,智能手机的照片拍照、视频摄录、语音和视频对话,也为田野调查或访谈提供了新的方案。

最后,“微信界面”也带来了新的挑战,即如何深入系统地对各类信息进行分析的问题。“微信界面”或说“微信田野”不仅记录了文字和语音信息,而且充满了图像、视频和表情信息。并且,在文字信息和语音信息中融入了大量的方言,对于研究者来说,如何处理仍需思考。此外,微信民族志的呈现也值得思考。微信田野本身可以获得包括“书面”和“画面”两类“界面”在内的信息内容,但它该如何呈现呢?

综上,无论如何,相对于“书面田野工作”和“画面田野工作”,“微面”足以成为一类新型的田野和田野工作机制,并为民族志的写作提供新的契机。毋庸说,这是由三类“界面”的技术差异形成的。

当然,就民族志写作而言,与传统民族志和影像民族志一样,“微信田野”和“微信民族志”也要由研究者的问题意识(problematic)或研究构思驱动,即需要“社会学的想象力”,“微面”的建构与此有关,且是关键所在。换言之,如果研究者不积极运用“微面”的功能,并发挥“微信田野”的作用,那么也难以完成田野工作。而这些是“微信民族志”写作的前提所在。

由此,作为微型个案呈现,我们转入对XT水灾的“微信民族志”分析。本文将从田野进入与建构、事件重构与机制分析、理论思考等三个方面展开讨论。

二、田野进入:XT水灾与源生事件

对于以微信为“界面”的研究而言,田野工作的机会无时不在。对于本研究而言,笔者认为,当XT事件引发自己关注时,田野工作已经开始了。因为,事后发现,“我”的“围观”本身就是他者的意图所在,由此引发的社会后果,自然也是田野逻辑的一部分。

问题生成:“源生事件”与“话题事件”

时间:2016年7月22日17点55分,地点:“梅群”。

笔者所在一个微信群——“梅群”(化名)的群友L发来一段大约10秒左右的视频,引起笔者注意。*视频中,一群人高声喊叫、情绪激动,目测大约百人以上,远处是高架桥,人群集中在一条公路上,堵得水泄不通,背后的指示牌显示这条路通向石家庄和郑州方向,视频最后,有人说:“打起来了、打起来了。”根据经验,这可能是一次群体性事件。“梅群”里经常可以看到一些社会热点事件或新闻报道。*“梅群”群友主要是一些媒体、自媒体和对公共话题感兴趣的其他行业的人士。有些在媒体工作,有些是独立运作(自媒体),有些已经退休,大约240人左右,经常会有进入或退出。此外,“梅群”据说另外还有几个群,大多已经满员。“梅群”群友思想活跃,立场和观点多样,群内所发信息往往会引发各种讨论乃至争议。“梅群”群主是一位热心公共事务的媒体人,在圈内享有很好的口碑。总体而言,这是一个比较活跃的互动空间,对社会热点新闻和相关信息的转发和讨论是这个群的基本特征。视频很快也引发了其他群友的关注。*群友X问:“这是干吗?”转发者L回答说:“好像是河北SJZ,具体情况不知。”群友Z说:“看着好像高速路。”群友Lin给出的信息则更为具体,他推测:“XT水库放水造成几十人死亡,群众堵高速,官方不让人去北京上访吧。”之后,Lin发来两张截图。其中一张图片下方三分之二部分是人工合成图文,黑底白字,文字上写着“祈福”“2016年7月19日特大自然灾害”、“XT”(化名)等字样。*而图片上方的评论则格外尖锐:HB省XT市!2016年7月19日,因为政府泄洪没有及时安顿好村民!导致死伤无数!好多儿童在睡梦中被淹死!政府怕丢了乌纱帽封锁消息,对外声称没有任何人员伤亡!灾民们没辙只能上了高速路、堵了107国道希望引起重视!……另一张图片除了文字之外,还配发了9张图片,房屋倒塌图片2张,洪水淹没路面图片3张,疑似遇难者图片3张(其中1张是儿童),仓库浸泡图片1张。图片上方文字同样情绪激烈:如此大规模泄洪为何没有官方正式的预警?提前部署安排?半夜惊魂成为多少XT高开区人们的噩梦!多少厂子的货物被冲泡多少车辆被浸泡报废!因此丧命的可爱的姐弟,失联的百姓!被浸泡水里10多小时!720XT之伤!灾后重建谁买单?

对于这些充满情绪的文字,作者一开始是抱有怀疑态度的。因为,在此之前,中国多地已经经历过暴雨和洪灾的冲击。虽然有人员伤亡,但地方政府一般对抗洪救灾工作都高度重视。毕竟“水火无情、人命关天”,相信没有谁敢轻易懈怠。XT的地方政府可能例外吗?

“梅群”群友同样提出了质疑。随着消息的增多,“梅群”内的讨论也更加热烈。问题逐渐集中在两个问题上:(1)此次暴雨造成的灾害到底有多严重?(2)到底是天灾,还是人祸?即当地政府是否在泄洪之前及时通知群众撤离。有人认为网络上的责问不会是空穴来风,“人祸”的可能性很大。而有人则认为,在如此重大灾情面前,政府官员不敢隐瞒。但没有任何权威信息可以证明各自的观点。

时间:7月22日18点35分,地点:“竹群”。

与此同时,笔者在另一个微信群——“竹群”(化名)中也参与了讨论。*“竹群”中的群友多是知识分子,既有高校师生,也有科研机构或其他领域的学者,大家的专业或研究领域有近似之处——多以族群或文化研究为业。群内除了转发讨论一些学术话题之外,对社会热点事件也时有讨论,“竹群”讨论总体温和,少有“梅群”的激烈话语。但与“梅群”不同,“竹群”内活跃的群友不多,但彼此相熟的人为数不少——或为师生,或为学友、同学等。“竹群”群主是一位有思想的学者,群内大约480人左右,也不时有人进群或退群。对我而言,在“竹群”讨论时,时间已经过去了将近40分钟。而网络上,对于热点事件而言,40分钟的信息传播和搜索已经足够丰富。比如,一段新的视频在群内传播,画面背景仍然是那条路上,里面有位女性的声音用方言说:“他们当兵的(画面上穿制服的像是警察)不叫上高速,怕中央知道XT的事儿,该传都传,该传都传啊。”

此外,我发现网络上已经出现题为“XT某县洪水不是天灾,是人祸!”的文字链接。事件的“真实性”开始得到群友的确信,有群友发出流泪表情。不过,“竹群”几位发表观点的群友仍然比较理性。

至此,我的“田野”仍然处于一次水灾引发的诸多事件的外部评论之中。值得庆幸的是,通过“梅群”群友文虎(化名)的帮助,本人进入到一个XT当地人组成的微信群“菊群”里。

时间:7月23日18:49分。

“菊群”群友多为XT本地人,新闻报道中提及的ZT重灾区和一些热点事件的区域、镇、村的地方,几乎都有人在群里,此外还有临时加入的媒体人士,以及在外地工作的XT人士。笔者进入菊群时,根据昵称统计有466名成员(微信群成员上限人数为500)。通过对“菊群”的参与观察并与多位群友的交流互动,笔者获得了更为具体的信息和诸多研究线索,并在此基础上认识了当地的朋友和重要的信息人。

7月23日晚10时,XT政府也通报了灾情的最新情况,承认政府存在“预判不足”“各级干部抗大洪的应急能力不足”“灾情统计、核实、上报不及时、不准确”的问题。

基于笔者掌握的材料,不妨先把一些前期事件的基本脉络概括如下,并对若干关键概念予以梳理。首先,XT遭遇特大暴雨并引发灾害——我们称其为“话题事件”(topical event)。发生时间:7月19日晚至7月20日凌晨。电视和网络传播后广为人知,但未必引发关注。其次,XT“贤村”村民“堵路”——我们称其为“源生事件”(originating event)。发生时间:7月22日上午8时左右。网络传播后引发人们对XT受灾情况的关注,由此引发网络传播和关注。*而这一事件随着时间的推移,越来越与XT地方政府应对洪灾的举措和某位干部的公开发言联系在一起。贤村村民认为,地方政府没有及时通知村民转移,(发生时间:7月20日凌晨1时左右。事后村民讲述并经堵路事件放大后引发关注)同时某干部说贤村没有人员伤亡(发生时间:7月20日中午12:00,电视播出并经堵路事件放大后引发关注)也与事实不符。最后,“源生事件”引发的各类“衍生事件”。例如,“梅群”和“竹群”中的信息传播和讨论,可以视为相对独立的衍生事件。

就类型学区分而言,“话题事件”是各类行动者的信息或事件对象;“源生事件”则是那些引发关注、讨论并容易引发丰富想象力的“话题事件”。“源生事件”与各类衍生出的话题事件相互交织和诠释,由此形成错综复杂的意义网络,由此又可能形成新的事件。

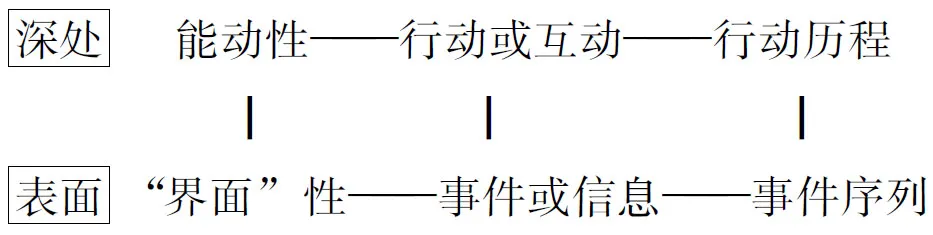

网络本身是一个或系列的传播和互动机制,人们会关注、传播和讨论某些自认为有意义的“事件”。这些“事件”由诸多信息内容组成的,它们附着于文字、语音、图片和视频等具体的信息载体。换言之,事件即信息。可理解的意义由事件或信息提供,而行动者的行动或互动又是通过事件或信息表现出来的。行动在行动者的深处,由能动性驱动,*“行动者在深处”的构思,在理论社会学的意涵在于:“我在《凝视》(吕炳强:《凝视、行动与社会世界》,台北:漫游者文化,2007年)和《我思》(吕炳强:《我思、我们信任,社会之奥秘:社会学现象学论文集,1997~2007》,台北:漫游者文化,2010年)里清楚指出,‘深处-表面’这组对立是在古希腊士多噶学派的语意学体统之内,‘行动者在深处里互动,互动遗留的踪迹却浮在表面上’。转换为现代统计学的假设检验理论(theory of hypothesis-testing)的术语,行动者的互动(深处)是有待检验的假设,互动遗留的踪迹(表面)是用于检验假设的数据。”(参见吕炳强,李越民等《听与说:社会学电邮集(2012~2013)》,北京:中国社会科学出版社,2015年)“能动性”属于人之能力。理论社会学的构思是:能动性是除了人的主体性之外的所有人之能力——理论社会学指定狭义的主体性仅包括人的记忆、注意与期望三种人之能力。人之能力当然离不开人的肉身。(吕炳强,李越民等:《听与说:社会学电邮集(2012~2013)》,北京:中国社会科学出版社,2015年,第56~57页、第93~94页、第120页、第124~134页)而研究者关注的事件和信息则在表面。由此形成行动历程和事件序列的语意学对立:

“行动—事件”的语意学矩阵*作为语意学系统的一类,矩阵中诸概念的所指由其临近的概念帮助界定。这也是索绪尔语言学的核心构思:“语意学系统是索绪尔意义上的语言(langue、language),论述是话说(parole、speech)。大部分理论家只有话说,话说完了,理论便完成了。也就是说,大部分的理论(话说)都只是随着某一个秩序产生的论述。但是一旦从话说(论述、理论)梳理出它身在的语言(语意学系统),该语言容许的论述秩序便不光是原来理论(论述、话说)的那个秩序了。也就是说,一个理论(话说)的语言学系统可以容纳的理论空间(众多的论述秩序)比理论(一个论述)表面上呈现的理论空间(众多秩序中的一个)更大!” (吕炳强,李越民等:《听与说:社会学电邮集(2012~2013)》,北京:中国社会科学出版社,2015年,第244页。)

三、事件分析:“结构与交融”的社会机制

基于人类学的习惯做法,笔者在网络上搜索了XT的有关历史文献、人文地理、重大事件和地方传说。由此,在进入实地参与观察之前,我的田野材料既有通过“微信田野”获得的信息,也有基于网络检索获得的田野资料,此外还有与师友交流获得的诸多研究思路。*在此,我们可以提出一个问题,未进入田野之前的“微信田野”是否也是田野?基于灾害研究和信息记录、获取的角度,笔者认为应该是。同时,值得交代的是,在进入实地并与当地朋友建立更为密切的关系之后,笔者的“微信田野”得以拓展,具体表现为,可以进入更多的当地人组成的微信群,而这些微信群对“外人”一般是不开放的。同时,笔者也根据研究需要,建立了新的微信群,并添加了诸多当地好友的微信。

在此,我们仅就“源生事件”的阶段性后果予以分析,并就有关问题予以讨论。简言之,这是一个由“源生事件”(“围堵——围观”)引发的结构的“突破”与“吸纳”,并形成“纠缠”与“交融”的结构性“聚合”,并在“分离”与“抑制”中“恢复”结构常态的社会过程。在此基础上,我们提出一个核心的互动机制:“行动与事件”或“行动与信息”的纠缠机制。

(一)“围堵-围观”,结构的“突破”与“吸纳”

XT水灾引发社会广泛关注的关键是村民的“堵路”事件。然而,正如一段网络上广为流传的视频所传达出的那样(参见第二部分内容),村民“堵路”只是做出上访的姿态,主要目的还是为了引发“中央和社会”的广泛关注。事实上,他们也实现了自己的目的。

在地方政府的干预下,这次“堵路”事件很快平息。但其影响却通过互联网迅速传播出去。正如一篇网络文字所言:“信息终于像洪水一样,冲破了河堤,在朋友圈中涌现出来。” (注:该文发表时间是7月23日)基于对事件报道过程的分析,该文对此次事件的“信息披露”和“传播路径”进行了总结,即“网友爆料——自媒体传播——正规媒体介入——官方说法”。其实,这些事件无不与我们所说的“话题事件”——特大暴雨成灾,以及“源生事件”——村民“堵路”关系密切。正是“围堵”引起了网络“围观”,而“围观”本身虽意涵杂多、内容丰富,但已经成为一种话语的力量,颇具文化批评色彩。

正是当事人的行动——“围堵”与旁观者的关注和评论——“围观”相互作用,构成了“源生事件”的舆情驱动力量和各种社会行动的可能。作为社会事实或自然现象的描述或图像信息,话题事件并不足以引发网络的强烈关注,引发关注或“围观”的是源生事件。源生事件承载和传达的事件信息敏感,极具想象空间,具有浓厚的“社会理论”意涵。

某舆情研究机构根据网络大数据的分析,对“XT水灾”的传播路径或链条进行了总结:“草根爆料——自媒体自发传播——舆情扩大——主流媒体介入——官方回应、道歉。”*清博舆情(清博研究院):《XT(匿名)洪灾事件中的几大舆论风暴点!》,2016年7月24日,http://mp.weixin.qq.com/s/-FRT8tjxr07NWQxV60y6YQ?from=liebao_fast&did=a327f621a666405491a1a1e2e90bf823,2016年7月24日。就网络数据的分析而言,这一结论成立,但这一观点明显忽略了这些事件背后的互动,而互动才是事件传播的社会动力所在。另一篇有关社交媒体(以Twitter为研究对象)在灾难事件中的传播特点的文字指出,当灾难刚开始发生时,当地媒体是主要的信息来源,而随着受灾范围被公布后,它们的影响力就开始下降。*Clarissa C.David,Jonathan Corpus Ong & Erika Fille T.Legara,“Tweeting Supertyphoon Haiyan: Evolving functions of Twitter duringand after a disaster event”,Plos One,vol.11,no.3,2016.“XT水灾”最初的信息来源也是当地媒体,即当地报纸和它们的网络页面、官方微博和“微信公众号”等。尽管当地媒体最初也报道了水灾的信息,却没有涉及人员伤亡这一敏感议题。更为关键的事件在于,当地政府某官员在电视上公开说“没有人员伤亡”,从而引发村民的愤怒,对立形成,“堵路事件”发生。

对于本案例而言,我们把“堵路事件”视为源生事件,这一事件本身就是受灾村民对于地方政府或官员“隐瞒实情”的回应。通过“围堵”道路,引发现场和网络的“围观”,以此表达对地方政府或官员的不满或愤怒,并期待通过这一事件引发“中央政府”和“社会”的关注。理由在于,“人命关天”“国家不会不管我们”,以及“中央领导是关心我们的”“网络力量大”等都可能成为支持村民行动的理由或社会理论。*我们有关“社会理论”的概念取自理论社会学的论述,即各种社会世界的逻各斯(logos)或道理,未必是论述严密或系统的理论学说。(吕炳强:《凝视、行动与社会世界》,台北:漫游者文化,2007年,第487~491页;吕炳强:《我思、我们信任,社会之奥秘:社会学现象学论文集,1997~2007》,台北:漫游者文化,2010年,第256~261页。)在此,这实际上是对特定的“管控”或权力结构的回应策略,意在突破特定的权力结构的限制或管控。我们称之为“结构的突破”。

更为戏剧性的一幕是“官员下跪”,以及“村民和官员”的“互跪”。这一幕为官民双方的“冲突”注入了太多耐人寻味的文化寓意。由此,“堵路”或“上访”,既是灾民不满和愤怒的情绪表现,也是寻求外部力量的策略,同时也表达了人们对于“道义”的诉求。而官员的“下跪”一方面基于文化意义上对“道义”的认同,表达出“悔过”或“赔罪”之意,另一方面也是为了安抚失去亲人的灾民,试图化解冲突。因此,官方在强制组织村民“堵路”或“上访”的行为时,同样运用了地方的文化传统资源。然而,村民除了以同样的“下跪”姿态予以回应之外,也发出了严厉的指责:“你知道我们死了多少人吗?”“我要我的孙女。”(村民语)对此,官员已有口难辩。

而网络和媒体对此“传统”则根本视若无睹,人们的“道理”更为有力——“人命关天”。*这个词汇无论在“微信群”,还是在田野里都曾频繁出现。当然,围绕“天灾”与“人祸”的质疑和推测,以及不同的经验性推理,人们对此事件赋予的意义极其丰富。当地村民也有人提出:“不要被境内外敌对势力利用了。”而这正是本次案例中源生事件的势能所在,虽然没有人能够精确指定其意义所在,但却简洁明了、雄辩有力、寓意丰富,“道义”的力量由此彰显。

事实上,人们在网络上对有关XT水灾的各个“细节”或“疑点”给予了大量的讨论。有些借助卫星图像对当地的山川水文地貌进行分析,有些对当地政府的“水利建设”予以批评,也有些人对河道的“违章建筑”发出质疑。几家颇有影响力的媒体也对此进行了“深度报道”,并产生了一些颇有影响力的评论文字。而这一切,或许都是源生事件的衍生物,即衍生事件。对此,某自媒体的评论是:“官员下跪事件引发蝴蝶效应:防民之口甚于防川。”或许,一旦源生事件被激发,形成所谓的“蝴蝶效应”,官员的防控策略便即时失效。那么,如此敏感并引发热议的社会事件又是如何被平息的呢?

我们注意到,当“堵路事件”引发网络热议之时,XT地方政府已经开始积极回应,省政府也开始介入,派出调查组进驻XT。XT主要领导公开道歉,同时展开救灾活动,也处理了几个干部。很快,中央领导也对XT水灾予以关注,并派领导到XT视察救灾。与此同时,主流媒体也对本次事件进行了更充分的报道。当地人说:23号那一天就来了“上百家媒体和记者”。就网络舆论而言,本次事件已经开始缓和。事件的焦点开始向“救灾”和“灾后重建”转移。概括而言,当村民的结构突破策略——“围堵”成功的引发“围观”,并获得外界和上级政府的关注和介入后,结构“吸纳”,即吸引高层政府的关注和介入同时完成。充满张力的对立和紧张状态得以化解,尽管余波仍在,诸多社会效应有待时间平息,但对于受灾地区而言,事件的焦点已经迅速向“灾后重建”转变。

事件背后是两种逻辑的对立或纠缠。一类是地方政府结构性的“治理”或“管控”;另一类则是地方社会试图突破“结构”的行动。村民明白,仅仅“堵路”或“围堵”于事无补,引发外界“关注”或“围观”才是其行动的目的所在。对此,我们结合田野资料稍加阐释。

首先,村民对“混乱”或“无序”是排斥的,这在“菊群”中得到充分表现。例如,当有人情绪激动,从言语上攻击“国家”时,马上会有很多人来劝阻或制止,直至“踢出”群为止。群友们的理由有,“不能诋毁国家”“国家乱了对谁也没好处”“不能被外国利用”“心情不好也不能乱说”等等。同时,人们彼此之间也相互安慰和给予精神上的支持。

其次,年轻人对网络的理解丰富多样。例如,某位“网络大V”Hu来到XT后,“菊群”里有群友说:“如果这次他能为XT说真话,我再也不在Twitter上黑他和HQ(媒体名)了。”此外,关于XT的各类报道,“菊群”几乎都会在第一时间转发,或者转发自网络,或者自己拍视频发出。

第三,对于救灾过程中出现的一些“不文明”现象,人们也会予以谴责。例如,有个人冒充灾民在某个微信群“抢”了100元红包后就“溜”了,群友很快发现这人是冒充的,并把有关信息转发到“菊群”,提醒大家小心。

第四,社会志愿者、记者也会在“菊群”与大家交流。他们也会互加好友,在朋友圈里互动等。因此,通过“菊群”这样的信息平台,XT与外界的联系是密切的。

综上,我们可以得出这样的观点,“围堵”并非是为了制造混乱,反而是对“理想秩序”的追求,这种对于秩序的追求,因为在地方性的权力结构内难以实现,故而寻求更为上位的权力和外部的关注。或者说,引发外界关注,既是为了寻求上级政府的关注,也是为了给地方政府施加压力。而通过自身的行动,网络传播以及与外界的互动,人们把具体的事件转换成了具有话语或说道义力量的压力机制。进而,当有关的行动者进入与事件有关的行动网络中时,村民们的“突破”策略生效了。

(二)“纠缠”与“交融”,结构的“聚合”

其实,当地方政府行动起来展开救灾活动时,当地村民“引起社会和中央关注”的意图已经达到,“救灾”和“灾后重建”已经成为政府和民间的共识。双方的合作积极展开,或说从未中断。很快,XT下辖市县的党政机关、事业单位等被动员起来,一些乡镇和所属行政村的党员、干部和村民也行动起来,进入受灾村镇展开救灾工作。市、县和乡镇三级领导干部组成的工作组开始常驻受灾村庄。同时,武警部队也调集力量支援当地抗洪救灾。社会自发的志愿者和爱心人士也开始进入,既有外地的援助者,也有本地附近乡村的乡亲。

强大的组织动员能力和灾情所引发的社会团结氛围,为救灾工作的开展提供了保障,但当地政府仍然面临着各种复杂问题。例如,政府面临着死难家属的抚恤问题、灾民的安抚问题、违章建筑的拆除、河道拓宽和河堤加固等问题,以及各种难以预料的问题。对于当地人来说,除了水灾的惊吓、财产的损失以及某些失去亲友的人家的痛苦之外,有些人的生活在短时间都成了严重问题。此外,一些企业损失惨重,如何恢复也是问题。洪水过后,不仅是满目疮痍,还有各种紧迫的事务需要处理,错综复杂的情绪、情感和心理需要面对,各种棘手的和难以预料的问题需要解决。而随着时间的推移,人们的思想和观念也在经历着复杂的波动和变化,甚至是一些小摩擦和误解都容易引发问题。例如,眼下的吃饭和住的问题如何解决,死难人员的赔偿方案如何确定,家庭财产损失是否有补偿或赔偿,房子塌陷或墙体开裂问题如何解决,灾后的恐惧心理如何疏导,企业以后是否能获得资金或政策扶持,领导承诺的规划能否兑现,等等,都成为或明或暗的话题事件或田野中潜在的源生事件。也可称之为敏感议题。

就本次水灾事件而言,政府一旦行动起来,其应变能力和组织能力在短时间内显示出强有力的一面,很多干部和工作人员的表现也受到当地村民的尊重和认可。至少,政府在很短的时间内,安抚了死难者家属,拆除了违章建筑,拓宽河道并加固了河堤,灾区群众的饮水、吃饭,以及卫生防疫等工作也都有条不紊地进行着。总体而言,救灾工作和稳定工作得到了当地村民的积极配合。当然,各种意想不到的问题也是存在的。

就村民而言,同舟共济的情感也在很短的时间内得以升华,大家在灾难面前所形成的“大家为大家”的心理和热火朝天的救灾场景相互强化。诸如“女子突击队”“青年突击队”等队伍自发地组织起来,一些人甚至希望可以把这个队伍保留下去,成为XT的一面旗帜。80后和90后在救灾活动中的表现也赢得了大家的肯定和赞扬。因此,当媒体大力宣扬各种救灾中的感人事迹和精神时,人们更多的是理解和自豪。一些年轻人甚至萌发了“集体生活好”的感慨,而当地一位善于思考的朋友则说:“救灾一结束,我想很多人会失落的。”

然而,随着武警水利援建官兵和各单位援助队伍的相继撤离,(时间分别是8月4日和8月5日)原先隐藏的问题和矛盾开始逐渐浮出。其中,有些问题是水灾以前便累积下的。例如,有些村子对干部的不满。一些新的问题也开始出现。例如,关于救灾物资的分配和劳动报酬的数额等问题被陆续提了出来。这些问题或许只是重复了乡村干群关系的紧张问题。与此同时,人们对政府官员的怀疑再次凸现。

事实上,很多矛盾只是暂时抑制或因而未发。例如,当一位干部利用休息时间给大家做思想工作时,有人马上会问:没有及时通知大家转移,是不是政府的责任?而干部则难以回答此类问题,只能要求大家辩证地看这次灾害,“变坏事为好事”。不难发现,尽管政府试图借助灾后重建的局面化解更多的“问题”,但仍然很难在所有的问题上达成一致。各种工作的推动就是在各方的相互试探和彼此的谈判、妥协中推进的。例如,对于河道附近“违章建筑”的拆除,政府的态度是“先拆除、后评估”,这意味着可能给予适当补偿,而业主如果不配合的话,那么就要“按照违章建筑处理”,“强行拆除”,这意味着业主得不到任何赔偿。而对于那些失去了亲人的家庭,工作则必须尽可能细致耐心。例如,XT的领导就曾亲自参加了某位遇难村民的葬礼,到灵前鞠躬慰问。当然,这只是工作的一部分。

反过来看,“结构”取向的治理机制也有自己的逻辑。对此,有网友指出,官员们主要为了“保持稳定”“害怕出事”“维护政绩或形象”“保乌纱帽”等等。这些理由虽不能排除,但也未必全然正确,因为不同人的理解不同。作为地方政府,即使不算乡村一级,XT的行政系统也足够多样。事发突然,情势紧张之下,各级政府和官员做出的反应或许都不一致。然而,作为行政系统,XT的领导干部既要从政治的角度对局面予以掌控,也要从行政角度对诸多事件做出反应,他们的选择或许不多。当然,这绝不构成其不作为或乱作为的理由。我们只是指出其行动机制的特殊性——身在“结构”中,无论如何行事,总归带有结构的属性。在此,我们可以对人类学家特纳的“交融”构想有所批判,并借此进一步阐明灾变状态中的社会互动。

基于人类学的传统,我们对XT的地方信仰和仪式活动同样给予了关注。在“贤村”村口南边的里河决堤处大约十几米的距离就是当地的龙王庙,杜赞奇在《文化、权力与国家》一书中曾经提及。我也注意到这座庙宇。

据当地人说,“龙王庙很灵”。*庙里除了有“龙王”的塑像,还有“龙母”——龙王的妻子,“雷公”和“雨师”等人的塑像。庙前立着重修龙王庙的石碑。据碑文记载,龙王庙于明朝万历年间已经存在,最近一次于2002年重修。而根据当地县志,清代,这里曾有一座“黑龙庙”,“龙王庙”或许是以后改名。待考。新近的证据是,“里河”决堤处距离龙王庙大约只有几十米的距离,周围工厂几吨重的钢铁结构的架子被冲走几十米远,而龙王庙却安然无恙。虽然庙内有淤泥,但龙王“身上”(塑像)却“干干净净”。在地方政府讨论拆除决堤处附近的建筑物以拓宽河道、加固河堤时,当地有人自发地到庙前烧香祭拜。最后,这座庙被保留了下来。但河堤已经推进到庙门前几米远的地方。与此同时,围绕龙王庙是否拆除的问题也引发了微信群内的讨论,当龙王庙得以保留的确切消息传来时——有群友发来了照片,一位群友说:“龙王庙还在,那就放心了。”

作为地方的神圣性空间,庙宇具有非凡的力量,尽管人们难以对这种力量或“灵”予以清晰表达,但没有人敢于轻易触犯。据说那些对庙宇不敬的人会“招灾惹祸”。人们也曾讨论:谁敢拆龙王庙?XT有“周公与桃花女”的传说,据说“周公”得了“天书”,能预知未来;“桃花女”得了“地书”,可以“破解”灾祸。“周公”因此妒忌和恼怒“桃花女”,并以娶“桃花女”为妻之名意图用法术陷害,但均被“桃花女”破解。最后,“桃花女”感化了“周公”,成为恩爱夫妻。然而,二人却是前世姻缘,之后双双成仙,成为“真武大帝”左右的“金童玉女”。此外,当地还流传这样一则故事,一位擅长“算命”的,家中子女却不幸罹难。当地人的解释是“泄露天机太多”。在家里人的反对和自己的悔恨下,此人不再“算命”。

综上,那些超出世俗的力量和“知识”(天机)本身具有不确定性,凡俗中的人们既想获得这种力量的护佑或启示,又对其充满戒备,不乏禁忌,敬畏心理由此而生。这是一种集风险、不确定以及对神秘力量的敬畏于一体的地方信仰。

因此,如果灾变成为人们进入特纳所说的“交融”状态的话,这种交融并非完全与“结构”相分离。*特纳在范·杰内普有关“通过仪式”论述的基础上提出了“状态”(state)和“转换”(transition)的对立范畴,由此,“过渡仪式”成为稳定的和不稳定的两类状态之间的一种“过渡状态”。而作为区分不同状态之间的“阈限”或“阈限人”则始终是模糊的,即“阈限的实体既不在这里,也不在那里;他们在法律、习俗、传统和典礼所指定和安排的那些位置之间的地方。”推进一步,特纳在此明确指出,“交融”是人类之间相互关联的两种主要模式的一种——“交替”,而另一种则是“并列”。在“交替”模式下,“社会是一个没有组织结构,或仅有基本组织结构,而且相对而言缺乏彼此差别的社群,或社区,或者也可能是地位平等的人们结成的共同体,在这一共同体中,大家全都服从于那些仪式长老的普遍权威。”综上,特纳对“交融”的界定始终预设了一个“结构”,或说某类“结构”的两个状态,而二者之间的状态即是“过渡”或“交融”。参见[美]特纳《仪式过程:结构与反结构》,黄剑波等译,北京:人民大学出版社,2006年,第94~97页。恰恰相反,因为灾变,外部和内部的结构性力量同时紧张起来,相互强化或此消彼长,各种关系,“神圣的”与“世俗的”,内部的和外部的,相互交织,纠缠在一起。人们在各种状态之间频繁进出,精神状态高度紧张,这是一种充满张力的“交融”,既不是结构中的日常状态,也不是反结构的习俗状态。我们不妨称之为“震荡”——把“结构”和“反结构”两类状态强烈地吸纳进一个有限的时空范围内的关系状态。

这一状态下的“阈限”既是明确的,也是模糊的;既是群体的,也是个人的。“阈限”是明确的,那是因为灾变的发生,人们进入一种非常的状态,众所周知;模糊之处在于人们的反应、理解和行动并不一致,且会在各种状态之间相对频繁的进出。人们既可以体验到某种集体性的团结乃至更大范围的认同,也会形成高度默契的地方性或社群性的文化认同,同时也不乏更为细致或细分的小群体团结。当然,在某些时刻,人们仍然会对各类状态予以反思。即使是仪式或类似于仪式的活动,也总是伴随着结构性的张力。那么,这种彼此纠缠的交融状态又是如何恢复到日常状态的呢?

(三)“分离”与“抑制”,结构的“恢复”

结构的“聚合”既体现在外部力量的介入,如省、市领导频繁进入村庄和家户考察,临时性的“救灾指挥部”常驻各村,媒体和社会各界志愿者、援助者自发的到来,以及帮助灾后重建的武警官兵的日夜工作等,也体现在内部力量的重新聚合,各种临时性的组织或关系得以建立,或分发救灾物资,或清理村内垃圾,或协助入户调查,或参与其他各种救灾活动。临时的居住点和指挥部成了人们活动的中心,一些人甚至顾不上自家的清理工作。这时,用当地人的话说:“我是灾民,但我也是志愿者。不能光顾自己家不是?”

但随着阶段性工作的完成,援助人员相继撤离。离别时刻既是外部与内部的分离,也彰显了彼此间浓厚的情谊。援建官兵离开时,当地乡亲自发送行,当地媒体的报道是:“十送红军的场景再现。”这并非虚言。很多朋友发来现场的照片或视频,朋友圈被这些感人的场景“刷屏”。此外,得知离别的日子马上就要来到,人们纷纷话别,并合影留念。当地一位擅长做“鸡蛋菜饸”的嫂子主动“露了一手”,就是要让志愿者们“尝尝自己的手艺”,表达一份“心意”。

“分离”之后,灾后重建工作进入新的阶段。人们关注的重点开始转向诸如如何善后,政府的社区规划、“补助”或其他优惠政策上面来。人们考虑更多的是今后的日子怎么过的问题。疑虑和问题仍在,各种话题事件或敏感的小话题也时常出现,但总体上似乎已经平息。虽然高层的政策仍会引发人们的关注,但人们的视线更多地聚焦在地方政府和村内的日常问题上,并且总体上保持了足够的克制——我们称之为“抑制”,心理人类学曾经阐述过的一种心理状态。*许烺光:《许烺光著作集9·彻底个人主义再省思》,台湾:天南书局版,2002年,第122~153页;尚会鹏:《“基本人际状态”的类型、维度与“心理-社会均衡”(PSH)的动力学关系:对许氏理论的若干阐释和补充》,《国际政治研究》2007年第3期。在此,“抑制”是一种既保持克制,也不乏情绪表达的心态。典型表现是各种“牢骚”或“意见”的表达。村民如此,其他人员或许也不例外。一场曾经引发各方关注并热议的事件,似乎就这样过去了。结构也由此恢复常态。地方政府的规划和各项措施纷纷出台,村里也开始逐渐按照往常的惯例行事。

当然,就“灾后重建”而言,一切或许只是刚刚开始。我们将继续关注。

(四)小 结:诸事件的转换或社会机制

基于以上分析,我们可以对XT水灾的阶段性变化予以总结。我们提出,XT水灾诸事件之间的转换由两种机制促成。一是基于特定的社会结构和社会理论形成的“结构突破与交融——分离与抑制——结构恢复(常态)”社会机制,这个机制直接作用于“国家”、地方政府和地方社会,也可称之为“结构与交融”的社会机制,我们已经予以论述。与之密切相关的是网络社会和信息技术发展所形成的以“网络界面”(本研究聚焦“微信界面”)的互动为基础的“行动与事件/信息之纠缠”的社会机制。前一种社会机制是特定社会脉络与情境下 “国家——地方政府——地方社会” 的互动机制,后一种社会机制则是网络社会形成的,已经成为人们日常生活组成部分的“行动与信息”的“纠缠机制”。我们首先对前一机制稍加论述。

黄宗智和杜赞奇曾经讨论过“国家”与“底层社会”之间的关系。杜赞奇认为,“国民政府”通过有组织地破坏“地方精英”的“权威”,从而逐渐瓦解了地方精英的“文化网络”,因为有“国家”的需要和支持,赢利性经纪体制由此滋生。*[美]杜赞奇:《文化、权力与国家》,王福明译,南京:江苏人民出版社,1996年,第235~236页。这是一种“国家”主动向地方社会渗透的权力运作模式。然而,杜赞奇或许忽略了传统国家对地方社会的影响力。仅从XT的水利设施和庙宇建设来看,传统国家,确切地说是“府”和“县”两级地方政府,仍然发挥了重要的领导作用。*有关内容参见戚朝卿等纂修《邢台县志》,台北:成文出版社,1969年。换言之,传统国家一直以来就以行政系统、文教系统和信仰系统维系着其对地方社会的影响力。*秦 晖:《“大共同体本位”与传统中国社会》上、中、下,《社会学研究》1998年第5期、1999年第3期、1999年第4期;刘忠魏:《“己”的二重性:社会结构与主体关系》,《学术月刊》2014年第1期。国家在权力运用(刑事诉讼)方面可能显得相对消极,*费孝通:《乡土中国与乡土重建》,台北:风云时代出版社,1993年,第55~60页。但国家权威并未仅仅因此弱化。这种权威的存在,更有可能是国家权力强势进入地方的保障。就政体或国家政治而言,这是一种总体性的权力系统或治理逻辑。*周雪光:《从“黄宗羲定律”到帝国的逻辑:中国国家治理逻辑的历史线索》,《开放时代》2014年第4期。由此,我们可以看到“权力的文化网络”的两面,积极的一面和消极的一面,可谓一张一弛。保护型经纪或赢利性经纪只不过是这种“权力的文化网络”的两类行动者。当然,权力的运行条件不同,表现也会有所不同,或许不止两类。因此,杜赞奇的研究或许忽略了地方政府在“国家”与地方社会之间的作用。

然而,地方政府与“国家”仍然存在权力、地位和象征意义等方面的诸多差异。地方政府不得不承担起日常的行政事务,直面诸多的社会议题。除了官员的个人操守或官场风气外,面对诸多现实利益的取舍或博弈,陷入进退两难的境地或许在所难免,各种社会矛盾由此滋生。一旦出现重大危机,地方的权力结构势必紧张起来。而地方社会对“国家”的期望则可能因此激发。就危机而言,这未尝不是一种可行的解决方案。特别是对于传统社会而言,能够及时化解危机,也是国家意识形态和绩效合法性的基本保障。在XT水灾中,“围堵”和“围观”既是地方社会对地方政府的质疑和批评,也是对“国家”和社会力量的召唤。随着对地方权力结构的突破,地方社会引发了“外部”和“国家”的关注与介入,结构的“吸纳”、各种力量和社会关系相互“纠缠”和“交融”,缓解了灾变引发的情绪和对抗。危机由此逐步化解。

综上,我们看到,XT水灾诸事件的转换机制或许并非例外。它很可能只是地方社会应对危机的一种常态机制,至少是危机应对机制的一个常规选项。正如当代学者指出的那样:“表面上,‘群体性事件’是一个由国家创制,然后推送到全社会的概念。然而,它并不是国家单方面思虑的产物,相反,该概念的诞生及其内涵的转变,都是社会冲突与国家治理相互作用、循环递推的结果。”*冯仕政:《社会冲突、国家治理与“群体性事件”概念的演生》,《社会学研究》2015年第5期。本文的案例则显示,当地方政府遭遇信任危机时,“国家”和“社会”的意义凸显出来,既是克服危机的动力,也是值得反思和总结的经验。

同时,因为网络社会的兴起,另一种更为基础或说日常的社会互动机制生成了,即我们所说的“行动与事件/信息之纠缠”的社会机制,XT水灾事件可以说是“结构与交融”的互动机制和“行动与信息”的纠缠机制相互叠加的结果。

四、理论思考:行动与事件/信息之纠缠

在本文中,“纠缠”(entanglement)扎根于网络社会和信息技术的“微信界面”的互动(interaction)。因此,“纠缠”既非存在论意义上的交互主体性的哲思,也不是诸如“符号互动论”意义上的研究纲领,它的确是一类基础性的社会实在(social reality)或说社会事实(social fact)。因此,“纠缠”是以互联网的诸界面为基础,聚合了各类行动者和参与者,围绕“事件/信息”的即时性和多样性互动所形成的一类超巨互动(super-interaction)。即时性、多主体、多中心、多样态,以及人口卷入的巨大规模和不确定性是“纠缠”的常态。

首先,互联网和信息技术为沟通的即时性、多主体、多中心提供了可能。就多中心而言,每一个网络参与者都有可能成为一个事件的中心,就多样态而言,几乎涵盖了现实生活中的各类交往模式。

同时,人口卷入的规模也是空前的,并将持续发展。例如,截至2016年第二季度,“微信和WeChat合并月活跃用户达8.06亿,同比增长34%”。而根据中国互联网信息中心发布的“第38次中国互联网发展状况统计报告”,“截至2016年6月,中国网民规模达到7.10亿,互联网普及率达到51.7%,超过全球水平3.1个百分点。”“手机网民规模达6.56亿,手机上网主导地位强化。”*中国互联网信息中心:《第38次中国互联网发展状况统计报告》,2016年8月3日,www.cnnic.net.cn。网络社会的发展已经影响到人们日常生活的各个层面,并且,还将继续深化。

其次,网络社会的持续发展不仅对人们的日常生活产生了深远的影响,其对学术研究而言,同样意义重大。传统的田野工作和民族志写作,研究者首先要进入他者的生活,经过长期的参与观察之后撰写民族志。或者以“书面”呈现,或者以“画面”呈现。关键所在,研究者在他者与读者之间分别扮演了观察者、记录者和诠释者的角色。即:

他者—(参与观察者+记录者)=研究者=(民族志作者+诠释者)—读者

而以“微信界面”为田野的研究,“他者”和“读者”已经同时成为研究的一部分,即:

(他者=读者或围观者)—研究者=(参与观察者+记录者+民族志作者+诠释者)

至少在本研究中,诸多“读者”作为“围观者”,同时构成了田野中诸事件的参与者和行动者。并且,不难发现,作为研究者的作者或说“我”,最初也是“围观者”的一员。这就是网络社会的田野。我们已经据此指出,这是一个以“行动与事件/信息之纠缠”为社会机制的,处于超级互动中的社会状态。而互动的基础在于互联网和信息技术提供的“界面”或说“媒介面”。

正因为有了类似于“微信界面”这样的媒介面,人们社会互动方式才发生了如此重大的变化,新的互动机制由此生成。当人们围绕某些“事件”展开行动时,“纠缠”就此发生。而对于社会学或人类学的研究而言,这种“行动与事件/信息”的纠缠机制难以回避。

在此,我们也回应了社会科学的一个经典的议题,即“能动性—结构”的争论。根据理论社会学的分析,能动性或行动者原本是个奥秘,难以正面研究。*理论社会学的基础存在论前设意味着行动者是个奥秘(enigma),由此,研究者的参与观察(与“对象”或“实在”有关)和诠释(与理论分析有关)总是建立在理解、领会乃至揣测行动者或他者(人类学术语)的行动(意义)或主体时间的基础上。吕炳强,李越民等:《听与说:社会学电邮集(2012~2013)》,北京:中国社会科学出版社,2015年,第20页;刘忠魏:《时间、行动与他性:社会科学困境的另一个构想》,《社会学评论》2016年第1期。只有从行动者的“时间机构”入手,社会学的科学议题才有望推动。换言之,行动者或能动性始终在“深处”,行动历程同样如此。研究者或行动者只能从“表面”,即根据行动者的行动信息对此予以研究。在此,“行动历程”呈现出来的是“事件序列”,而事件即信息。而我们的分析基础无非是“界面”即“表面”,“界面”的事件或信息成为我们分析的依据所在。

事实上,人类社会从来是以“界面”或“介面”为基础展开互动的。迄今为止,人类社会还没有发明出类似于科幻小说中所说的那种“读心术”或“心灵感应技术”,语言(含字体语言)仍然是人类交往最为基础的工具或沟通机制。因此,人类最初用于体验和交流的“界面”就是人类自身——他或她的肉身。人通过身体与环绕着或内嵌于自身的世界互动。人的身体构成了体验、理解和记录世界信息并生成意义的“界面”。在这个意义上,迄今为止,身体仍然是人们体验、理解和记录世界信息的基础性“界面”。

当人们开始用物来表达自身的理解,并把这种理解转移到物体身上时,这些承载人类理解的信息为便成了与身体相分离的人造“界面”。比如,结绳记事,作为标记的草木制作,刻画图案的山岩、石壁或陶器,以及刻画文字的龟甲兽骨,或任何可以承载记录人类理解信息的物。此时,这些承载人类理解信息或意义的物构成了可用于交流的“界面”,“界面”上的信息则是意义的呈现和记录。此时,我们对“界面”的分类转移到了信息的形态上面。图像信息被我们称之为“画面”,文字信息被我们称之为“书面”。根据学界的分析和本文的分类,“画面”在“书面”之前。

值得指出的是,任何“界面”都依赖于人,特别是依赖于人的身体和语言。没有人类身体和语言的存在,任何“界面”都毫无意义。根据韦伯的睿见,“行动”与“意义”不可分离,*[德]韦伯:《社会学的基本概念》,顾忠华译,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第3~10页。而“意义”被“界面”所呈现,那么,“行动”或“意义”与“界面”的“纠缠”关系早已命中注定。我们的贡献在于,不同的“界面”或“表面”形成的“行动与事件/信息之纠缠”的机制或许不同。在此,我们发现了一类“行动与事件/信息”的超级互动,即网络社会的“行动与事件/信息”之互动或说“纠缠”。

在此,结合以上分析,我们对“行动—事件”的语意学矩阵予以适当修改或改进:

在此,我们以“行动与事件/信息之纠缠”替代了“行动与互动”,事实上,没有行动或互动是没有事件/信息“纠缠”或“互动”的。但关键不在于此,而在于网络“界面”的出现。我们已经指出,这是网络社会生成的一类新型的超巨互动机制。以互联网为基础的新的媒介面为这种超巨互动提供了技术和社会支撑。以本研究的“微信界面”为例,人们既可以在同一微信群内展开即时互动,也可以在不同的微信群或其他类型的网络媒介面展开互动。而“微信界面”则最大程度上提供了互动的实在性,犹如面对面的互动。

同时,基于表现即记录的属性,“微信界面”的交流,不仅为行动者提供了行动的即时性参考,也难得留下了记录或痕迹。在生成“超巨行动历程”的同时,也为人们留下了“超巨事件序列”的记录,成为社会研究宝贵的研究资料或对象。同时,这些事件的记录也有可能成为当事人可资调用的资源。*这是本研究的最新发现。一定程度上,它意味着人们社会记忆乃至思维方式的改变。对此,我们将另文讨论。

当然,这个“纠缠机制”不会独自发生作用,而总是会与其他的社会机制相耦合,从而衍生出形形色色的社会互动,有关的行动者仍然是研究的核心所在。例如,根据我们的构思,XT水灾事件实则是社会或文化机制与基于微信界面的“行动与事件/信息之纠缠”机制的耦合,即:

XT水灾事件分析=“结构与交融”的社会机制ⅹ“行动与事件/信息之纠缠”机制

毋庸多说,“结构与交融”的社会机制是建立在特定社会脉络和文化内容上的一类社会机制,其发生需要特定的社会条件;而“行动与事件/信息之纠缠”则是网络社会的一类基础性的社会机制,或波澜不惊或暗流涌动或惊涛骇浪,变化多端却无时不在。然而,有关的行动者或者主动或者被动,总是难以逃离网络社会之他性了。

(责任编辑 陈 斌)

Interface and Entanglement:Conception of WeChat Ethnography about XT Flood

LIU Zhongwei

Based on an analysis of WeChat ethnography about a flood in XT County, this paper explores the methodology of network study in anthropology. The author argues that interface is the core of Wechat ethnography, for it defines WeChat field and field work. Construction of the WeChat interface is likely to lead to a breakthrough in the field work of anthropology and the writing of ethnography. As far as the study of the XT flood is concerned, with the support of the WeChat field work, anthropology may break through many limitations on anthropology and the writing of ethnography so as to understand others and reflect on ourselves from new perspectives through new technological means. The author proposes that events mean or equal information and that “entanglement between action and event / information” is the core mechanism of the network social interaction. The expansion, cohesion and transformation of the interface, which are based on the development of information technology and information society, is changing in profound ways the world, the fields, the others and the interaction between the researchers and the others.

WeChat ethnography,interface,WeChat field,entanglement between action and event / information,flood in XT County

刘忠魏,河南农业大学文法学院教师、博士(河南 郑州,450046)。

C95

A

1001-778X(2017)02-0032-14