论“互联网+”思维与应用型高校创新创业教育的融合

2017-05-03于淼

于 淼

(长春工程学院,长春 130012)

论“互联网+”思维与应用型高校创新创业教育的融合

于 淼

(长春工程学院,长春 130012)

推进“大众创业,万众创新”是我国经济社会发展到新阶段的必然选择,将“互联网+”思维融入应用型高校创新创业教育,对于提升应用型人才培养质量具有重要价值。本文结合应用型高校创新创业教育的现状,分析了将“互联网+”思维引入应用型高校创新创业教育中所面临的挑战,并提出“互联网+”思维与应用型高校创业教育融合发展的路径。

互联网+;应用型高校;创新创业;融合

创新包涵创业,创业的核心就是创新。2015年6月,国务院下发的《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》中正式把“互联网+”提升为国家战略,明确提出将加快发展“互联网+”创业网络体系,鼓励大学生创业,用创业带动就业,这既为在校大学生未来职业发展提供了新路径,也是新时期国家对应用型高校人才培养提出的新的更高要求。因此,构建有应用型高校特色的创新创业教育的模式、内容及方法,切实提升应用型高级专门人才的创新创业能力,并将“互联网+”思维引入创新创业教育中,是应用型高校应对新形势必须要予以解决的问题。

一、将“互联网+”思维融入应用型高校创新创业教育中的价值

(一)拓展应用型高校人才培养理念的边界

推进“大众创业,万众创新”是我国经济社会发展到新阶段的必然选择,这也意味着社会对高等教育人才培养提出了更高的要求,是衡量应用型高校人才培养与社会需求符合度的重要标尺。“互联网+”是在移动互联网、大数据、云计算等科技手段发展背景下,与市场、用户、产品、企业价值链乃至整个商业生态进行深度融合、重组和创新的过程[1]。“互联网+”思维的最大特点就是将人类现实世界的“实”与互联网虚拟世界的“虚”进行了深度融合、重组与创新,互联网已从最初的人类文明“传播的介质”演进为“发展的内容”,已进化为新的思维方式,催生了人类新的社会文明形态——“互联网文明”,并成为了社会进步与否的显著标志,更是评价高等教育理念是否跟上时代步伐的观测点。对于应用型高校而言,“互联网+”思维的实质也是要求其人才培养须紧跟社会发展步伐,将传统教育教学模式与现代技术深度融合,以学生感受的创新创业教育体验为导向,以学生掌握的核心创新创业能力为评价指标,满足学生对创新创业教育的个性化需求。应用型高校在将“互联网+”思维运用于包括创新创业教育在内的人才培养的全过程中,实现了创新创业教育思想、方式、手段及内容的升级,提升了学生和社会对应用型高校人才培养质量的满意度,拓展了应用型高级专门人才培养理念的传统边界。

(二)开阔师生的国际化视野

大学教育要使学生更深刻地理解他们所生活的世界,以及如何利用自身所掌握的知识和技能来改变这个世界,在实现自我价值的同时为社会发展做出贡献[2]。可见,帮助学生形成国际化的思维方式也是高等教育的重要职能。国际化是“互联网+”思维的显著标志,它能为创新创业提供极为丰富的灵感与经验借鉴,然而国际化视野的培养恰恰是目前应用型高校人才培养的短板,这意味着运用“互联网+”思维提升应用型高校创新创业教育水平具有广阔的空间。受传统观念、办学资源、专业设置以及历史背景等因素的制约,一些应用型高校在办学类型定位、层次定位、服务面向定位以及学生核心能力培养等方面的顶层设计中,并未将国际化发展的目标和内容纳入其中,也未真正把培养学生的国际化视野列入人才培养体系。但这并不意味着应用型高校大学生对自身国际化发展诉求的缺失,这种诉求只是暂时被束缚于应用型高校自身发展理念的短视。

“互联网+”使创业者、市场、资本、技术等资源集聚方式以及服务提供方式均通过互联网以虚拟形式实现,打破了传统的以物理位置为主的聚集方式,并直接与国际网络连接,带来了无限拓展空间[3]。随着中国经济与世界经济的深度交融,应用型高校培养的各类高级专门人才随着中国制造、中国创造一同出口至全世界,还有很多自主创业的毕业生通过互联网做起了跨国的生意,他们把家乡的特产销售到世界各地,把国外的优质商品送到国内的千家万户,这要求他们必须具备国际化的视野和思维方式。“互联网+”还能够使应用型高校以最低的成本实现人才培养的国际化,例如:以“慕课”为代表的“互联网+教育”模式就实现了不出国门接受大洋彼岸优质的教育,同时也为中华文化向世界传播提供了便捷高效的传播渠道。可见在“互联网+”思维主导下的“大众创业,万众创新”理念将促使应用型高校重新审视其国际化发展的办学思路,开阔师生的国际化视野。

(三)帮助学生构建系统化的创新创业知识群落

高校所开展的创新创业教育的首要任务应该是立足于“教育”本身,而并不是马上就要让学生去“创业”,通过创新创业教育增加大学生的知识储备,优化知识结构,培养创新能力,为日后的职业发展和创业实战打下坚实的知识基础。随着大数据、云计算等高新技术在高等教育领域的广泛应用,与创新创业关联的海量知识汇聚在同一空间,学生可通过互联网随时调取所需内容。应用型高校作为智慧的富矿,拥有众多的工程技术领域专家、丰富的专业藏书以及大量可在生产一线中广泛应用的研究成果和实践经验,亦可称其为“智慧库”,它是应用型高校学生获得创新创业力量的源泉。“智慧库”通过互联网不仅能实现知识向学生的快速传递,还可冲破时间和空间边界,实现实时的、个性化的创新创业指导,这个运行过程实际就是“互联网+智慧库”模式。“互联网+智慧库”模式能最大限度地调动学生学习的积极性,学生可以根据自己的时间、习惯、兴趣以及生涯目标有选择地学习,并把从互联网和“智慧库”中学到的知识进行系统化整合,从而优化自身的知识结构。“互联网+智慧库”模式将有助于实现各种创新创业知识向学生头脑的高效迁移,这种迁移既有点对点的个性化指导,也有点对面的广谱式推送,实现了学生、学校、社会这三者之间的多维实时交互,做到教育效率和效益最大化。各种知识在传递与交互过程中将按照学生在创新创业实践中的实际需求进行自觉的重组,并在学生大脑中构建起系统化的创新创业知识群落,这将大大增加学生日后走上创业之路甚至成为商界领袖和企业家的概率。

(四)重构一个开放性校园创新创业生态环境

高校是孕育创新创业灵感的沃土,这些灵感往往源自师生日常的学习与生活,而将灵感转化为创新创业成果则需要良好的外部生态环境支撑。应用型高校与研究型高校的显著区别在于,其更加注重培养学生手脑结合,更加注重提升学生的工程素质和应用能力,但这并不与创新能力培养相矛盾,而恰恰更容易使学生踏上创新创业之路。“互联网+”思维能够突破传统意义上专业课程和教学资源固有的边界和结构,构建以学生为中心的跨专业、交叉选课、按需选课的全新的开放式课程体系,并将各专业课程的核心知识点、衔接点移至互联网、移动终端以及各类在线课程平台上,更便于学生自主学习,提高学习效率。

二、将“互联网+”思维融入应用型高校创新创业教育中面临的挑战

(一)传统教育模式的阻滞

“互联网+”思维是开放性的思维,它使学生的学习和生活场域变得更加开放,为大学生提供了丰富的、泛在的、优质的学习资源,学生能随时、随地、随事获取所需的内容,学习成本被拉低,这打破了传统教育模式对知识的垄断,原有教育资源体系面临被重构,教师与学生的角色边界也不再泾渭分明,教师传道授业解惑地位受到动摇。教师所具备知识结构和知识面无法与互联网所包容的海量级的知识相比拟,这也削弱了以教师、教材为主导的传统教育模式的核心地位,当教师学术权威下降时,势必会影响教师与学生的双向沟通,降低知识传输的效率。一些高校过分强调硬件建设,忽视校园创新创业软环境建设,宣传发动不到位,没有在师生中形成广泛共识,导致很多师生对创新创业活动有抵触,一些教师甚至认为去创业的学生是不务正业,极大地消减了学生参与创新创业活动的积极性,这实则是对学生创新能力生成的抑制。同时,一部分无法适应并掌握“互联网+”时代各种新思维、新技术、新方法的教师将会不自觉地产生畏惧和抵触心理,排斥“互联网+”思维在高等教育中的应用,不能很好领悟“互联网+”战略的深刻内涵,不能充分认识“互联网+”思维对创新创业教育的重要价值,这显然不利于应用型高校应用“互联网+”思维提高创新创业教育质量,不利于学生创新创业能力的培养。

(二)增加学生对互联网依赖的风险

“互联网+”的本质是“网络智慧+现实智慧”,也就是说,需要将网络智慧与现实智慧深度融合来创造新事物[4]。泛在式的教育让学生在任何时刻都能够接受到来自互联网上的信息,学生不出寝室就可以操作网店进行交易,不去课堂就可以享受到比课堂教学更为丰富的教育内容,不用去考场就可以取得慕课的学分。“互联网+”思维使一切原本繁琐且耗时的活动变得容易高效,这极可能使学生脱离现实的学习生活,加重对互联网的依赖,致使实践能力和独立思考能力的下降,对现实世界的感知也将变得不敏锐。如过度上网,还极可能产生身心健康方面的问题,如体质下降、精神抑郁等。所以,仅强调“互联网+”本身的创新性、开放性价值,而回避人在创新创业中的主导作用,忽略现实世界对学生的磨砺,势必会影响创新创业能力的培养,这与经济社会对应用型人才的能力素质需求是不符合的,更不是创新创业教育的题中之义。

(三)陷入特色匮乏的发展窘境

没有特色就等于没有创新。对于应用型高校创新创业教育而言,“互联网+”是一柄双刃剑,正面影响虽十分明显,但不能回避其包含的负面因素。当海量且鱼龙混杂的资源呈现在学生面前时,易使学生在短时间内无法甄别出适合自己学习借鉴的内容,由于碎片化的学习方式导致学生的专注度降低,学习不系统,很多内容停留在浅表层,在创新创业实践中从众,缺少独特的见解,这本身就是对创新性思维的禁锢。很多应用型高校未将专业特色熔铸于创新创业教育之中,也没有主动借助“互联网+”思维促进创新创业教育的快速发展,创新创业活动更没有促进学生的专业提高。一些创新创业教育活动仅仅是为了参加国家省市的相关比赛,并未真正从社会生产与服务实际需求出发,比赛结束,成果入库,没有在此基础上进一步发掘成果内在潜力,使其商业化,导致很多创新创业活动看起来很丰满,实际并未产生应有的经济价值。

三、“互联网+”思维与应用型高校创新创业教育的融合路径

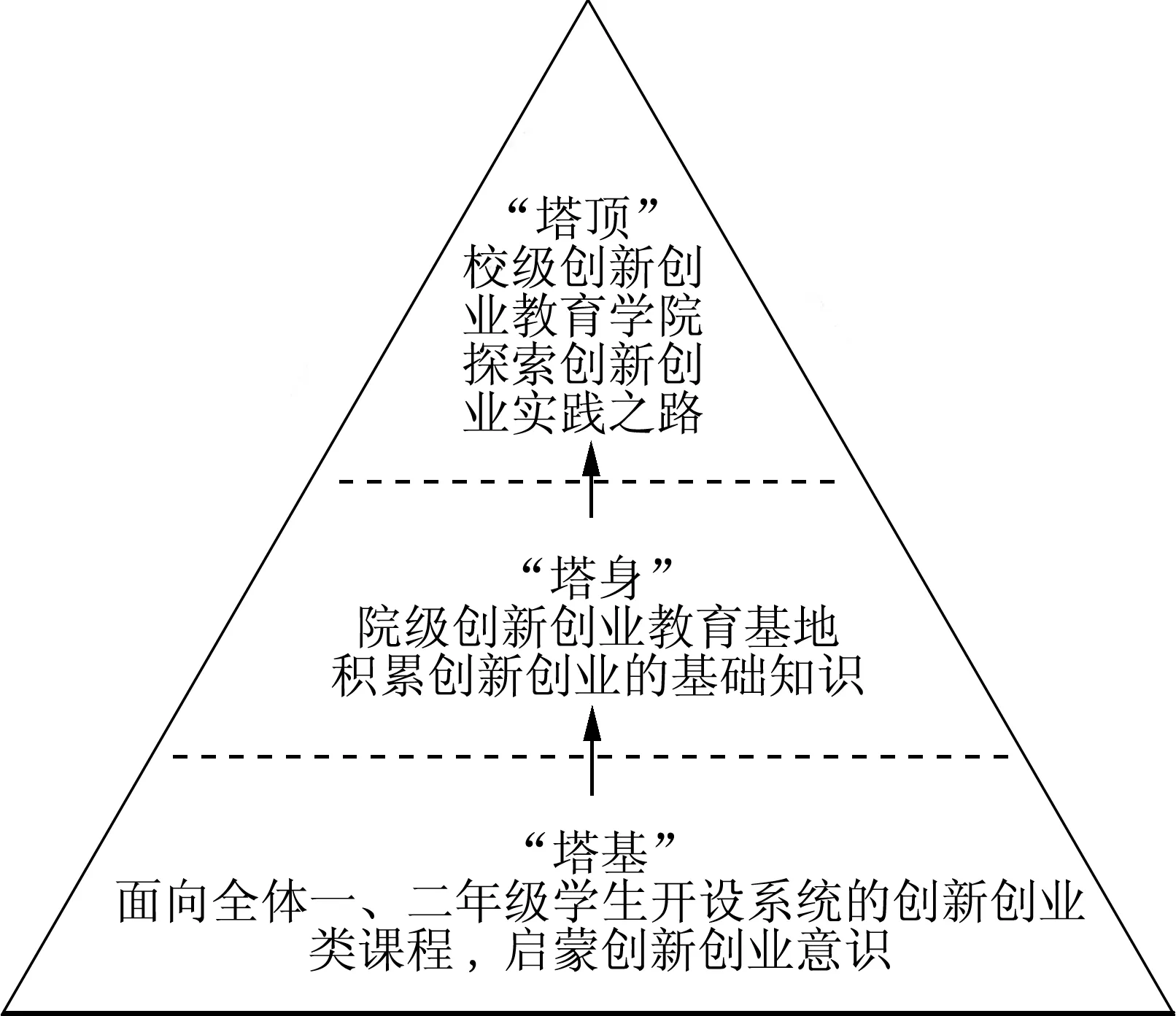

(一)构建“塔型”的“互联网+”创新创业教育模式

可以把应用型高校“互联网+”创新创业教育模式用“塔型”予以描述,即“塔顶”——校级创新创业教育学院;“塔身”——院级创新创业教育基地;“塔基”——面向全体一、二年级学生开设系统的创新创业必修课程。

图1 应用型高校“塔型”的“互联网+”创新创业教育模式简图

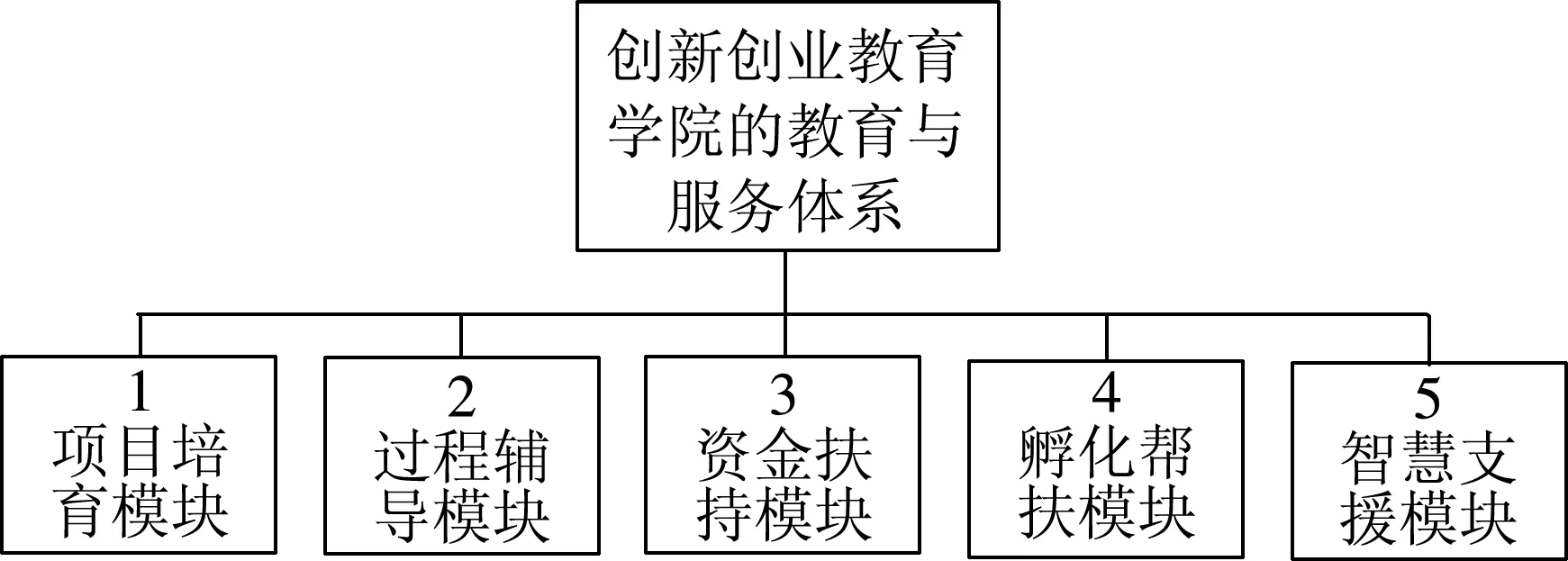

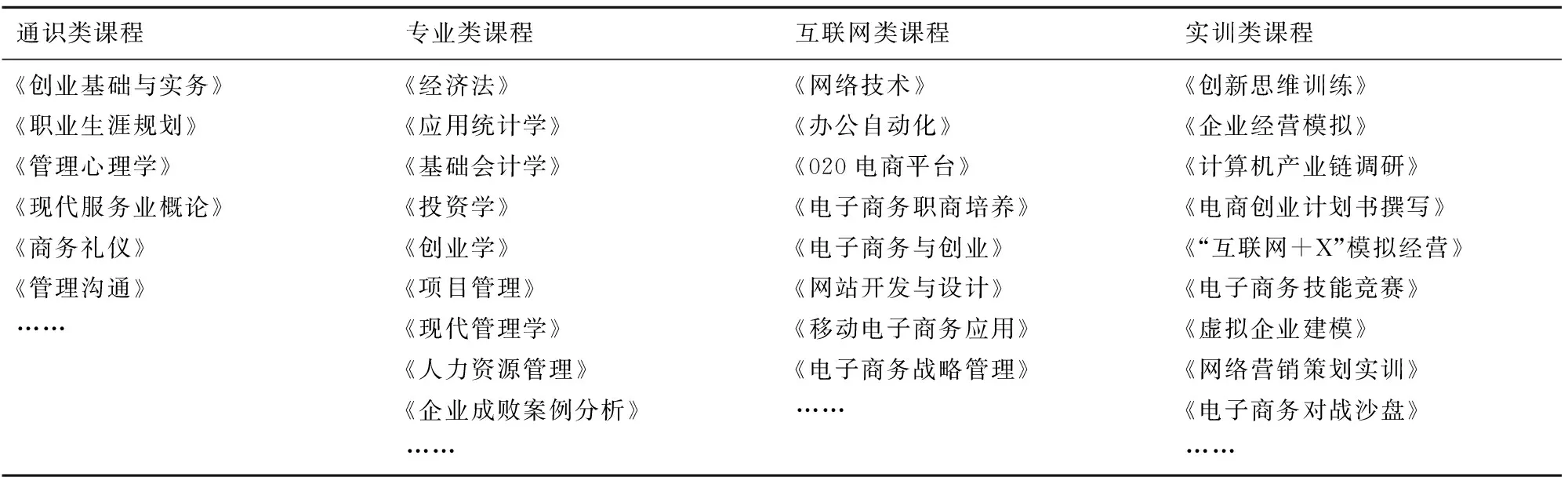

做精“塔顶”,探索创新创业实践之路。应用型高校要组建以“商学院+计算机技术工程学院”或“管理学院+计算机技术工程学院”等为核心的开放式的“创新创业教育学院”,设立“创新创业辅修学位”,整合校内创新创业教育优质师资,吸纳来自不同专业二年级以上的具有明确创新创业志向或者具有初步创业项目构想的优秀学员,配备创新创业导师,搭建起“项目培育模块+过程辅导模块+资金扶持模块+孵化帮扶模块+智慧支撑模块”的完整创新创业教育与服务体系,设置“通识类+专业类+实训类+互联网类”的课程集群,形成“理论+实训+实战”的课程模式,逐级递进,着重培养学生的创新素质和创业实践能力,并在导师指导下开展“互联网+”创新创业实践,创办企业,努力实现成果转化。

图2 应用型高校创新创业教育学院的教育与服务体系简图

通识类课程专业类课程互联网类课程实训类课程《创业基础与实务》《职业生涯规划》《管理心理学》《现代服务业概论》《商务礼仪》《管理沟通》……《经济法》《应用统计学》《基础会计学》《投资学》《创业学》《项目管理》《现代管理学》《人力资源管理》《企业成败案例分析》……《网络技术》《办公自动化》《020电商平台》《电子商务职商培养》《电子商务与创业》《网站开发与设计》《移动电子商务应用》《电子商务战略管理》……《创新思维训练》《企业经营模拟》《计算机产业链调研》《电商创业计划书撰写》《“互联网+X”模拟经营》《电子商务技能竞赛》《虚拟企业建模》《网络营销策划实训》《电子商务对战沙盘》……

砌实“塔身”,积累创新创业的基础知识。应用型高校要大力支持各二级学院结合学科专业建设院级创新创业教育基地,主动发掘培养具有创新创业潜质的学生,并将他们吸纳进基地,结合专业开展有针对性的教育活动。此阶段的教育重点要落在“教育”上,帮助学生掌握“互联网+”与传统行业尤其是与所学专业的内在联系,并非一定要使学生开始创办企业,而是积累未来走上创新创业之路的知识与经验,努力找到创新创业实践的切入点。院级创新创业教育基地还有一项重要的任务,就是要把真正有创业意愿并具备一定知识和技术的学生推荐至学校“创新创业教育学院”继续学习深造,并进行创新创业实践。

夯实“塔基”,启蒙创新创业意识。应用型高校要面向全体一、二年级学生开设创新创业必修课程,重点普及企业管理、营销管理、电子商务、财务管理等方面基础知识,科学设定学分,通过规范的课程教学使学生认识自我,普及创新创业的基础知识,全面启蒙创新创业意识,鼓励学生进入院级的创新创业教育基地。

应用型高校若能把“塔顶”“塔身”“塔基”三个层级创新创业教育抓好,最终将形成高低搭配、层层递进、相互支撑的“塔型”的“互联网+”创新创业教育格局,在强化学生创新创业能力的同时实现其工程素质和实践能力的全面提升,使创新创业教育成为助力应用型人才培养的重要支撑。

(二)引导学生正确选择“互联网+”创新创业样式

应用型高校要从顶层设计着手,把“互联网+”思维与创新创业教育融合发展纳入人才培养的全局去考量。目前,“基于互联网技术自身”“基于‘互联网+’”“基于物联网导向”的创业是高校大学生网络创业的三种主要样式。应用型高校要在创新创业教育过程中引导学生正确选择符合实际的网络创业样式,科学配置与自身相关的创新创业要素,使理想与实际紧密结合;要大力支持学生依托互联网成立小微企业,为学生提供网络等硬件条件保障,设立校内创新创业扶持基金,打通学生创新创业项目向校外“天使”投资基金展示的渠道,引入“众包”“众筹”模式,集聚社会“资源”和“智源”,帮助初创企业顺利度过初期的难关,持续经营。

(三)打造有“互联网+”特色的创新创业活动运作与氛围营造体系

打造有“互联网+”特色并能被感知与认同的创新创业活动运作和氛围营造体系,开展一系列围绕“互联网+”创新创业主题的活动,使活动运作与氛围营造形成强大的育人合力,有助于激发学生参与创新创业热情。应用型高校创新创业活动运作体系要着重培养和提高学生的综合能力,活动运作类型包括“意志磨砺类”“素养提升类”“技能提高类”“沟通交流类”等四个类别,从而为学生未来职业发展打下坚实的基础。要积极把优秀的现代企业文化和工程师文化引入校园创新创业文化建设之中,广泛宣传运用“互联网+”思维实现传统产业转型升级的典型案例,使学生更加了解现代企业文化和运作方式;要鼓励不同专业学生协同发展,不断完善学生互联网创业知识结构,培养团队意识和追求真理的科学精神;要积极举办以“互联网+”为主题的创新创业沙龙、创业计划大赛、创业微电影大赛、创新创业路演、电子商务实战技能大赛等活动,引导学生将理论与实践相结合。同时注重对文明上网、健康上网的宣传,引导学生加强身体锻炼,不沉溺于网络世界。

(四)发挥“慕课”在创新创业教育中效能

“慕课”无疑是“互联网+”创新创业教育最直接的体现,也是学生自学的重要载体。应用型高校要充分运用“慕课”对学生进行创新创业教育,强化“慕课”平台建设,丰富“慕课”资源,提升教师运用“慕课”的能力,主动邀请国内外的企业家、创业者以及学者通过“慕课”为学生授课;要支持校内创新创业教师结合学校实际,制作有学科专业特色的系列创新创业教育“慕课”,结合学生创新创业实际,录制精炼、新颖、短小的“微课”,以便于学生自学,最大限度地发挥“慕课”在创新创业教育中的效能。

图3 应用型高校创新创业活动运作系统简图

[1] 危英.“互联网+”思维下深化职业教育改革思考[J].新西部,2014(30):113.

[2] 黄兆信,王志强.论高校创业教育与专业教育的融合[J].教育研究,2013(12):65.

[3] 吕波.“互联网+”下创业虚拟孵化的晕圈效应和叠加效应[J].中国流通经济,2015(8):115.

[4] 詹青龙,杨梦佳.“互联网+”视域下的创客教育2.0与智慧学习活动研究[J].远程教育杂志,2015(6):25.

The fusion of Internet+ and innovation and entrepreneurship education in applied universities

YU Miao

(ChangchunInstituteofTechnology,Changchun130012,China)

It has proved to be an inevitable choice to promote “public entrepreneurship and innovation” when Chinese economic society develops into a new stage.The fusion of Internet+ and innovation and entrepreneurship education in applied universities is of significant value in improving the quality of applied talents training.Taking into account of the actual conditions in education in applied universities,this article analyzes the challenges in the process of the fusion of Internet+ and innovation and entrepreneurship,and proposes a new develop path on how to fuse.

Internet+;applied university;innovation and entrepreneurship;fusion

10.3969/j.issn.1009-8976.2017.01.027

2016-08-11

吉林省教育科学“十三五”规划2016年度立项课题《基于“互联网+”思维的应用型高校创新创业教育研究》阶段性研究成果之一(项目编号:GH16280) 吉林省教育厅“十三五”社会科学研究规划项目《基于创新能力培养的大学生创业教育模式研究》阶段性研究成果之一(项目编号:吉教科文合字[2016]322)

于淼(1979—),男(汉),吉林四平,讲师,硕士 主要研究大学生思想政治教育、就业创业教育。

G647.38

A

1009-8976(2017)01-0110-05