循证护理在慢性阻塞性肺疾病缓解期患者家庭氧疗中的应用

2017-04-25密芳刘芳

密 芳 刘 芳

(枣庄矿业集团中心医院呼吸内科,山东 枣庄 277800)

循证护理在慢性阻塞性肺疾病缓解期患者家庭氧疗中的应用

密 芳 刘 芳

(枣庄矿业集团中心医院呼吸内科,山东 枣庄 277800)

目的探讨循证护理在慢性阻塞性肺疾病(COPD)缓解期患者长期家庭氧疗中的应用效果。方法选择出院后需要进行长期家庭氧疗的COPD患者72例,随机分为试验组和对照组,每组36例。对照组在出院时实施常规出院指导,试验组在对照组的基础进行循征护理干预,干预前后比较两组患者并发症发生率、2年内再次住院次数及护理满意度。结果两组患者术后并发症发生率比较差异有统计学意义(P<0.05);2年内再住院率比较差异有统计学意义(χ2=26.257,P<0.01);试验组护理满意得分高于对照组,两组比较差异有统计学意义(χ2=8.151,P<0.01)。结论长期家庭氧疗患者实施循证护理可预防慢性阻塞性肺疾病患者急性发作及并发症的发生,减少患者住院次数,提高护理满意度。

循征护理;慢性阻塞性肺疾病;缓解期;家庭氧疗

慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种慢性气道阻塞性疾病,其临床特点为逐渐加重的呼吸困难,患者病程较长,疗效不理想,病死率高。研究表明COPD缓解期患者进行长期家庭氧疗可改善患者生存质量和预后[1]。长期家庭氧疗(LTOT)因在家中进行,患者容易受各种因素影响而达不到预期的治疗效果。本研究将循证护理应用在COPD缓解期患者家庭氧疗中,取得较好效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取2012年1月至2013年12月在我院呼吸内科接受诊疗出院后需实施LTOT的COPD缓解期患者72例为研究对象。入选患者均符合中华医学会呼吸分会对COPD的临床诊断标准且签署知情同意书,并排除冠心病、高血压、肺部肿瘤、结核、认知功能障碍患者。随机分为试验组和对照组各36例,试验组男性20例,女性10例,平均年龄(54.73±7.21)岁;对照组男性22例,女性8例,平均年龄(55.61 ±6.84)岁。经统计检验,两组患者在性别、年龄、文化程度、病情及治疗等方面比较差异无统计学意义(P>0.05)具有可比性。

1.2 方法:对照组患者在出院时实施常规出院指导,如饮食指导、运动指导、用药指导、健康教育等。试验组患者在对照组基础上,针对患者实施LTOT方面如:吸氧方法、浓度、时间;安全用氧知识、并发症的观察和预防、吸氧误区等问题,结合患者及家属的需求,提出需要循证的护理问题,针对提出的护理问题,在广泛查阅相关文献和医学书籍的基础上,寻找国内外关于LTOT方面的护理文献,并将来源于研究领域的实证与临床专业知识和患者病情相结合,对提出的问题进行系统分析和评估,制定出最佳的护理方案。循征护理小组人员于患者出院后每周1次上门指导,有情况随时上门或电话指导。循征护理内容如①氧疗安全指导:氧气瓶由我院统一配置,选择安全地点放置,避免阳光直射,严格做好防油、防火、防热、防震。安装氧气表及各种连接,示范、指导患者或家属如何使用氧气如:开关的使用;流量的调节;湿化瓶、湿化液、鼻导管的更换等,告知当氧气表压力<5 MPa时应及时通知循征护理小组人员更换,氧疗过程中周围禁止吸烟。循征护理过程中每次检查呼吸管及吸氧装置是否出现漏气、通畅,并清除呼吸道分泌物,保持气道通畅。②吸氧方法:采用双鼻导管吸氧法,因双鼻导管在相同氧流量情况下,可缓解氧气对鼻黏膜的冲击力而减少对鼻黏膜刺激,而且双鼻导管吸氧时不用胶布固定,增加患者舒适感,使患者长期吸氧容易接受。鼻导管每24 h更换1次,告知患者及家属在每次更换鼻导管时先放气1~2 min,再放于开水中浸泡一会在行吸氧,以减少鼻导管难闻刺激性气味给患者带来的不舒适感和减少鼻导管尖端对鼻黏膜的损伤。③吸氧浓度:COPD患者宜持续低浓度吸氧,流量为1~2 L/min,避免吸入氧浓度过高而引起二氧化碳潴留。每天接受氧疗时间越长效果越好,建议每天吸氧15 h以上长期氧疗。同时强调夜间氧疗的重要性,因为夜间患者处于熟睡状态,呼吸中枢兴奋性降低,迷走神经张力增高,患者通气功能减弱,而且COPD患者夜间咳嗽反射减弱,影响呼吸功能,再加夜间鼻导管脱落、吸氧管受压、鼻塞等情况,可导致患者低氧血症发生,导致患者心律失常,严重者导致猝死。④氧气湿化:湿化液采用灭菌用水并每天更换,研究表明灭菌注射用水较蒸馏水存在较明显的优越性,可使湿化瓶壁清洁,微生物污染减少,痰结痂减少,吸痰次数降低,能减轻患者痛苦,增加氧疗效果减低感染,促进康复[2]。注意保持患者鼻腔的清洁和湿润,每天用棉签清洗鼻腔,保证吸入氧气的湿度,令患者感觉舒适,提高患者吸氧的依从性。⑤呼吸功能锻炼:护理人员应指导患者进行有效的缩唇呼气同时配合肢体运动,即用鼻子吸气并用嘴呼气,双手上举吸气,双手下方时呼气,每天3~4次,每次重复8~10次。⑥纠正家庭氧疗认知误区:由于患者及家属对氧疗知识缺乏,认为吸氧越多越好,还有些认为感到胸闷气喘时才需要吸氧等,对家庭氧疗指征和吸氧持续时间不够了解。错误的用氧方法会给患者带来不良反应引起并发症,甚至会造成生命危险。因此,对患者及家属进行氧疗适应证、方法、不良反应、发生机制及其并发症预防的循征护理尤为重要。

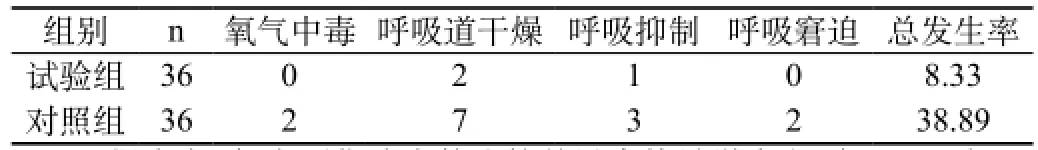

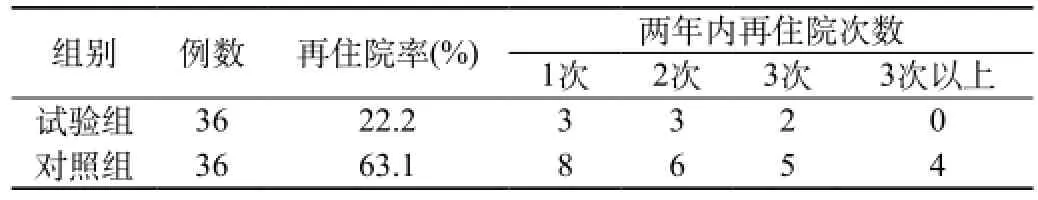

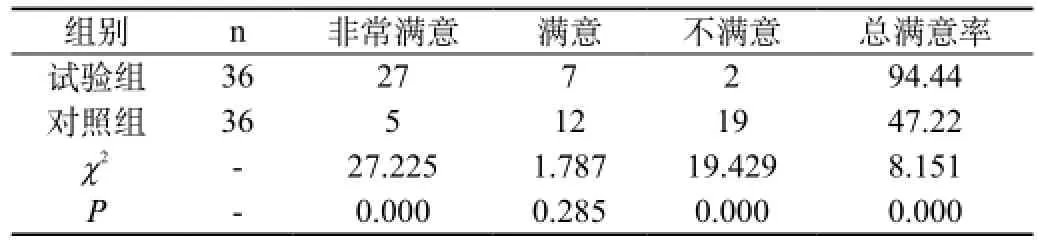

1.3 评价指标。①并发症统计:观察两组患者氧气中毒、呼吸道干燥、呼吸抑制、呼吸窘迫发生例数。②2年内住院次数:追踪两组患者2年内住院次数。③采用自行设计的护理满意度评价表。本评价表共20个条目,主要包括护理人员的态度、业务水平、氧疗管理、沟通交流、健康教育五个维度,采用5级评分。该调查表满分为100分,得分大于80可认为患者对护理工作非常满意,介于60~80分为满意,低于60分为不满意,总满意例数=(非常满意+满意)例数。并发症的统计和护理满意度评价表的发放均有经过培训的人员上门家访面谈完成填写,出院后每周对两组患者家庭氧疗情况进行调查分析,持续6个月。调查前向患者详细解释调查的目的和意义,征得患者同意,并告知患者正确的填表方法。护理满意度评价表在实施循征护理前后两组患者分别发放调查表72份,均为有效,回收率100%。

1.4 统计方法:本组数据采用SPSS13.0统计学软件进行分析处理,计数资料以频数表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者术后并发症比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 试验组和对照组患者家庭氧疗后并发症比较[n(%)]

2.2 两组患者2年内再住院次数比较差异有统计学意义(P<0.01),见表2。

表2 试验组和对照组患者2年再住院次数情况比较[n(%)]

2.3 两组患者护理满意度的比较差异有统计学意义 (P<0.01) ,见表3。

表3 试验组和对照组患者护理满意度的比较[n(%)]

3 讨 论

COPD是一种高复发性肺部疾病,并随着患者发病期增长逐渐加重。疾病在缓解期虽然发作得到控制,但是机体仍处于低血氧或伴二氧化碳潴留状态,专家认为长期氧疗应作为COPD缓解期的常规治疗[3]。但由于患者及家属对疾病知识缺乏了解,很多患者存在着氧疗效果比不上药物治疗,再加上家庭氧疗缺少医务人员对用氧患者的监管,对于病情严重的可以加大用氧等用氧行为不规范等问题,使患者用氧的依从性降低,很难控制患者缺氧症状,同时用氧不当还可导致严重并发症,甚至危及患者生命。为保障家庭氧疗质量,本研究通过对家庭氧疗的吸氧方法、浓度、时间;安全用氧知识、并发症的观察和预防、吸氧误区等问题进行循征护理,使LTOT更加规范化,让患者及家属充分认识家庭氧疗的必要性,详细讲解、示范正确的氧疗方法,纠正错误认识,争取患者家属支持,帮助患者顺利实施正确的家庭氧疗,以促进患者缺氧状态的尽快改善,减少氧疗并发症的发生及住院次数,提高生活质量。本研究对患者进行循征护理后调查结果显示:患者术后并发症发生率试验组为(8.33%),对照组为(38.89%),两组比较差异有统计学意义(P<0.05);2年内再住院率试验组为(22.2%),对照组为(63.19%)比较差异有统计学意义(χ2=26.257,P<0.01);且试验组护理满意得分高于对照组,两组比较差异有统计学意义(χ2=8.151,P<0.01)。

循征护理将护理研究和护理实践有机低结合起来,改变了临床护士以经验和直觉为主的习惯和行为。在循征护理中,将患者的身体状况和需要与资料证据相结合,有针对性地选择护理方案指导护理实践,有效解决患者的问题,减少护理工作的主观性和盲目性,提高了护理质量,减少并发症的发生及患者的住院次数,同时提高患者对护理工作的满意度,这一研究方法值得在临床进一步推广应用。

[1] 葛文品.长期家庭氧疗对慢性阻塞性肺疾病患者预后的影响[J].中国误诊学杂志,2008,8(26):6348-6349.

[2] 邱慧.氧气湿化瓶中湿化液选择及更换的对比分析[J].临床合理用药,2009,2(22):69.

[3] 张岚.COPD患者缓解期长期家庭氧疗进展[J].解放军护理杂志, 2002,7(3):183.

R473.5

B

1671-8194(2017)09-0211-02