不同深度血管PICC穿刺过程中导针器分离时机研究

2017-04-20倪春湘殷海涛陈保云

倪春湘,殷海涛,周 颖,陈保云

不同深度血管PICC穿刺过程中导针器分离时机研究

倪春湘,殷海涛,周 颖,陈保云

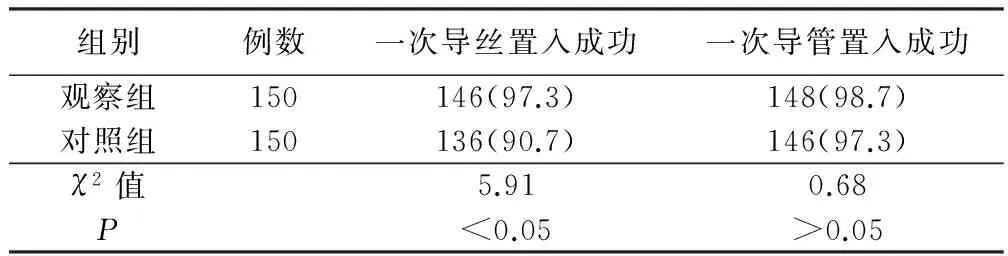

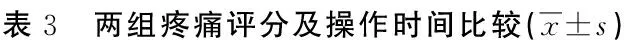

[目的]探讨不同深度血管经外周置入中心静脉导管(PICC)穿刺过程中导针器分离时机。[方法]将我院拟行超声引导下PICC置管300例病人按照随机数字表法分为两组,对照组150例病人(其中血管深度≤1 cm者设为A1组,而血管深度>1 cm者设为B1组)采用常规导针器分离法;观察组150例病人(其中血管深度≤1 cm者设为A2组,血管深度>1 cm者设为B2组)采用延迟导针器分离法。比较两组一次导丝置入及置管成功率、疼痛评分、操作时间的差异。[结果]观察组一次导丝置入成功率为97.3%,对照组为90.7%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);A2组一次导丝置入成功率(97.3%)高于A1组(84.0%),两组比较差异有统计学意义(P<0.01);B1组一次导丝置入成功率为96.0%,B2组为98.7%,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。[结论]延迟导针器分离有助于提高PICC置管导丝置入成功率,尤其对于血管深度≤1 cm病人。

经外周置入中心静脉导管;血管深度;导针器;分离时机;超声引导;置管成功率

经外周置入中心静脉导管(peripherally inserted central catheter,PICC)因其安全、方便及并发症少而被广泛应用于临床病人静脉输液[1-2],传统方法较难评估无法可视、可触摸的血管,改良塞丁格技术(MST)有利于PICC穿刺血管的选择,但仍需要病人具有可视或可触及的静脉,超声引导的出现解决了上述血管要求的难题,进而提高了PICC置管的成功率,传统导针器分离操作时,因穿刺针与导针器存在阻力且常需换手固定穿刺针,因此常存在针头移位、脱出血管等情况,导丝不易送入,操作中出血量也较大。为提高PICC置管一次成功率,何时分离PICC穿刺中导针器及不同深度血管穿刺导针器分离的最佳时机值得进一步的研究。本研究观察不同深度血管PICC穿刺过程中导针器分离时机的临床研究,现汇报如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 将2015年8月—2016年4月我院拟行超声引导下PICC置管的300例病人随机分为两组。观察组150例,男86例,女64例;年龄18岁~80岁(48.4岁±7.1岁);血管深度0.5 cm~1.5 cm(1.0 cm±0.2 cm)。对照组150例,男89例,女61例;年龄19岁~78岁(48.3岁±6.9岁);血管深度0.6 cm~1.5 cm(1.0 cm±0.3 cm)。入选标准:①超声引导下肘上静脉穿刺;②意识清楚,无上肢屈曲障碍者;③既往无置管史及静脉血栓史,血管直径均≥3 mm者;④无凝血功能障碍者;⑤病人签署PICC置管知情同意书。排除标准:①意识不清,上肢屈曲障碍者;②伴有严重脏器功能障碍者;③既往有置管史及静脉血栓史,血管直径<3 mm;④病人未签署PICC置管知情同意书者;⑤凝血功能障碍者;⑥既往有自杀倾向、癔症等。两组在年龄、性别、血管深度等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 分组方法 对照组150例病人中,血管深度≤1 cm为75例,设为A1组,而血管深度>1 cm为75例,设为B1组;观察组150例病人中,血管深度≤1 cm为75例,设为A2组,而血管深度>1 cm为75例,设为B2组。A1和B1组病人均采用常规导针器分离法;A2和B2组病人均采用延迟导针器分离法。

1.2.2 操作方法

1.2.2.1 对照组方法 采用传统导针器分离方法:操作者置管前准备好所用物品,病人取舒适体位,采用Site-rite5超声引导系统,超声探头对肘关节血管进行横断面探查,穿刺血管为贵要静脉,对血管内径进行探查和标记,常规消毒、铺巾;将PICC导管、赛丁格技术(MST)等部件进行分类,操作者左手持无菌探头垂直探查皮肤并评估穿刺的静脉,选择导针器与穿刺血管的深度一致,然后将其放置在探头的导针槽内[3],穿刺血管时保持探头稳定。观察显示屏幕,右手持穿刺针进入血管,显示屏示穿刺血管横切面被压迫变形,后血管内现白色亮点,提示针尖进入血管,当穿刺针尾部溢出血液则停止进针。右手维持穿刺针位置,左手将探头和导针器移开,然后接替右手固定穿刺针,右手沿穿刺针置入导丝,当其置入血管后,降低穿刺针角度并继续送入导丝,在体外保持10 cm~15 cm,最后利多卡因麻醉穿刺点并纵向扩皮至0.3 cm切口,旋紧扩张器及可撕裂置管鞘,导丝穿过置管鞘并将置管鞘送入血管,左手固定置管鞘,右手一起撤出导丝及扩张器,最后维持置管鞘于血管,经置管鞘送入导管,修剪导管,安装正压接头,常规清洁穿刺部位,“C”形放置导管,粘贴透明敷贴并注明日期、时间。

1.2.2.2 观察组方法 采用延迟导针器分离法:体位、消毒、超声引导穿刺如对照组,操作者左手持无菌探头评估穿刺静脉,导针器与穿刺血管的深度一致,并置于探头的导针槽内,穿刺血管时保持探头稳定,右手持穿刺针进入血管,超声显示屏示穿刺血管横切面被压迫变形,后血管内现白色亮点,提示针尖进入血管,针尖置入血管后可见穿刺针溢出血液则停止进针,不分离导针器及穿刺针,将导丝直接置入穿刺针内,降低穿刺针及超声探头的角度并继续送导丝入血管,再将探头与导针器分离,继续送入导丝,在体外保持10 cm~15 cm,最后利多卡因麻醉穿刺点并扩皮至0.3 cm切口,旋紧扩张器及可撕裂置管鞘,导丝穿过置管鞘并将置管鞘送入血管,左手固定置管鞘,右手一起撤出导丝及扩张器,最后维持置管鞘于血管,经置管鞘送入导管,修剪导管,安装正压接头,常规清洁穿刺部位,“C”形放置导管,粘贴透明敷贴并注明日期、时间。

1.2.3 观察项目 观察和记录两组一次导丝置入及置管成功率、疼痛评分、操作时间。疼痛评分采用疼痛数字表法(NRS),用0分~10分代表疼痛程度,0分为无痛,1分~3分为轻度疼痛,4分~6分为中度疼痛,7分~9分为重度疼痛,10分为剧痛。

2 结果

2.1 一次导丝、导管置入成功率(见表1、表2)

表1 两组一次导丝、导管置入成功率比较 例(%)

表2 进入不同深度血管时一次导丝置入成功率比较 例(%)

2.2 两组疼痛评分及操作时间比较(见表3)

组别例数疼痛评分分操作时间min观察组1503.6±1.424.1±4.7对照组1503.5±1.323.6±4.3t值0.640.96P>0.05>0.05

3 讨论

PICC是目前临床上应用较为成熟、广泛的静脉输液技术之一,可减少反复穿刺给病人带来的痛苦不适,还可避免药物外渗所致的血管损伤。血管条件差的病人采用盲穿法进行PICC置管的成功率不高,局部组织损伤程度也相对较重。超声引导下PICC置管由美国Donldson于20世纪90年代首次报道,超声探查人体组织的密度主要通过图像深浅进行呈现,超声图像越暗则密度相对越大[4-5],进而区分人体的动脉和静脉,随着超声技术的发展,视锐5超声引导MST技术被临床应用于PICC置管中,提高了PICC置管的成功率,术后并发症也相对较少[6-7]。Kokotis[8]研究发现:超声引导下MST技术较盲穿法PICC置管成功率提高10%,超声引导MST技术已成为美国专业护士PICC置管的金标准[9],其可使操作者直视下观察血管状态,一次穿刺置管成功率也较高,尤其对血管条件不佳者,还可预测置管操作中盲穿下无法可知血管的狭窄或变形。但传统的导针器分离法要求分离穿刺针及导针器,同时尚需换手固定穿刺针,血管内径较小者可因换手而引起穿刺针的移位,增加病人疼痛不适,分离后沟槽松动,再次穿刺的难度也加大,从而导致导丝和导管难以置入而导致置管失败[10-12]。本研究观察不同深度血管穿刺PICC中导针器的分离时机,结果显示: 两组一次导管置入成功率差异无统计学意义(P>0.05);A2组一次导丝置入成功率高于A1组,两组比较差异有统计学差异(P<0.01),B1组与B2组一次导丝置入成功率差异无统计学意义(P>0.05);两组疼痛评分及操作时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。提示:延迟导针器分离在血管深度≤1 cm病人PICC血管穿刺中导丝置入成功率高。因其避免了换手所致的针尖晃动,延迟导针器由于穿刺针及导针器分离时间内快速置入导丝,出血量相对较少。常英红等[13]研究提示:延迟导针器分离可增加直径<5 mm血管导丝置入成功率,出血量也相对较少。但仍有部分学者主张盲穿法进行PICC置管[14],因超声引导下MST技术费用较高,设备依赖性较高,进而使临床PICC置管护士失去该操作技术,同时不适合抢救或机器故障等不良情况,因此临床护士在熟练掌握盲穿PICC基础上可接受新设备和新技术,同时超声引导MST技术对临床护士的要求较高,需较长时间的专业培训,进而提高置管成功率,降低并发症发生率[15]。

[1] 齐莉.B超引导下赛丁格技术不同穿刺方法对PICC置管成功率的影响[J].护理实践与研究,2013,10(5):47-48.

[2] 杜华.Site-Rite 5型超声导引下结合改良塞丁格技术置入PICC的应用效果评价[J].全科护理,2014,12(31):2893-2895.

[3] 茹晚霞,袁威威,傅建英.导针器结合改良塞丁格技术提高经外周置入中心静脉导管穿刺成功率的研究[J].护理与康复,2013,12(7):683-684.

[4] 蔡昌兰,黄叶莉,谭敬华,等.血管超声引导下结合MST用于PICC的应用技术和探讨[J].中国误诊学杂志,2011,11(23):5561-5562.

[5] 陈红,杨碧珍,陈静,等.Site-Rite 5超声引导下改良赛丁格技术PICC置管的临床应用[J].中国医药指南,2012,10(26):311-313.

[6] 张瑜,丛壮,王迎春,等.超声引导下贵要静脉PICC体外测量公式改进的临床研究[J].医学与哲学,2015,36(11):54-56.

[7] 刘艳华,徐娟,张燕,等.29例超声引导结合改良塞丁格技术行PICC置管困难的原因分析与对策[J].护理研究,2013,27(12C):4178-4179.

[8] Kokotis K.Cost containment and infusion services[J].Journal of Infosion Nursing,2005,28(3):22-36.

[9] Gong P,Huang XE,Chen CY,etal.Comparion of complications of peripherally inserted central catheters with ultrasound guidance or conventional methods in cancer patients[J].Asian Pac J Cancer Prev,2012,13(5):1873-1875.

[10] 郭华,吴焕卿.左手穿刺法在初学超声引导下PICC置管术中的临床应用[J].中国地方病防治杂志,2014,29(S1):304-305.

[11] 王璇.超声引导下改良Seldinger技术行PICC置管与传统穿刺置管应用效果比较[J].中国医药导报,2014,11(25):50-53;70.

[12] 范育英,陈林敏,蒋向玲,等.超声引导下改良型塞丁格技术置入PICC管的培训和管理[J].临床医学工程,2014,21(11):1466-1468.

[13] 常英红,孙运波.视锐5超声引导下MST行PICC置管导针器分离时机的研究与应用[J].齐鲁护理杂志,2013,19(8):11-12.

[14] 袁玲,傅荣,李蓉梅,等.3种PICC穿刺方法应用于不同血管条件的效果研究[J].护理研究,2013,27(3B):721-723.

[15] 朱晓麟,谢敬,孙书杰,等.超声引导与传统盲穿置入PICC导管的疗效探讨[J].哈尔滨医科大学学报,2014,48(5):431-432.

(本文编辑张建华)

Study on separation time of acuductor in different depth of vascular PICC puncture process

Ni Chunxiang,Yin Haitao,Zhou Ying,etal

(Xuzhou Central Hospital of Jiangsu Province,Jiangsu 221009 China)

徐州市医学青年后备人才课题,编号:2014005。

倪春湘,副主任护师,本科,单位:221009,江苏省,徐州市中心医院;殷海涛、周颖、陈保云(通讯作者)单位:221009,江苏省,徐州市中心医院。

R472

B

10.3969/j.issn.1009-6493.2017.12.033

1009-6493(2017)12-1508-03

2016-08-24;

2017-03-20)

引用信息 倪春湘,殷海涛,周颖,等.不同深度血管PICC穿刺过程中导针器分离时机研究[J].护理研究,2017,31(12):1508-1510.