清至民国时期云南中甸城镇空间布局变迁研究

2017-04-08李旭青李鹏鹏

李旭青,李鹏鹏

(西藏民族大学民族研究院,陕西咸阳 712000)

清至民国时期云南中甸城镇空间布局变迁研究

李旭青,李鹏鹏

(西藏民族大学民族研究院,陕西咸阳 712000)

云南省中甸县位于中国西南边陲,为农牧交错带、多民族聚集区、文化多样发展的特殊地理区域。中甸县城在清至民国期间,城镇空间结构发生由方形到圆形的变化,城镇内部分区因而发生了一定的改变。研究复杂背景下的边疆城镇对于中国历史城镇的空间发展有积极推动意义,同时注重边疆地区城镇发展的历史、地理、构建思想等问题。

中甸城镇;城镇空间;布局变迁

一 清至民国云南中甸城镇的沿革

康熙五十七年(1718)和康熙五十九年(1720),由于准噶尔部叛乱,清廷派兵借道中甸进藏平息叛乱。在这一过程中,清朝统治者逐渐认识到中甸地理位置的重要性,开始派兵驻扎中甸。雍正二年(1724),对滇西北地区进行归版设治,将中甸划归云南省,命总督云贵部院中协副总兵官孙宏本到云南中甸。“始建立土城一座,由百鸡寺山腰斜挂于东门山脚。……周围顺筑土墙,墙外亦无壕池。内建兵房数十余所,以为兵寓。”①这是中甸第一次修建实际意义的城镇。

民国十年(1921),由于中甸附近贼匪横行,并多次进入中甸境内,将中甸境内居所焚毁殆尽,县所焚毁。云南省长公署拨给恤金,由中甸县长虞钺以工代赈,修筑新城,并将中甸县公署移入新城。“今城在旧城之东,与旧城基址呈连环形——县政府即在连环套中,原味守备衙门遗址——城墙周围六百余丈,高二丈一尺,厚六尺,覆木为檐,盖以草饼,以御风雨。……后因嫌旧城狭隘,又复缺水,故始改筑新城,而围石山于其中。……城外无濠。”②民国时期,中甸县城受到匪患的外部因素,开始修筑新的城镇,城镇的空间结构也发生了变化。新的城镇渐渐取代旧城,新城与旧城开始并存。

自古以来,修筑城池为的是守卫祖国和保卫人民,同时,城址的选择必定依据山川天险。诸如晋国凭借崤函之势抵御,秦国凭借雄伟的函谷地势为屏,齐国有临淄、渤海作为保障,楚国则有凭借云梦、潇湘之势。古之为国,不恃金城之固,即恃汤池之险。[1]然而,中甸城镇的修筑只筑有土墙,墙外没有任何可以用来抵御外敌的壕池。另外,土城内并没有人民居住,只是设有文武署衙。但是对于一个县城来讲,中甸城镇的功能较为完善,具有地区的政治中心、宗教中心、军事重镇等功能。

二 云南中甸城镇的空间变迁

(一)中甸城镇的外部形态变化

中甸县地处边陲,边界与西康的定乡、永宁、德荣等县接壤,是我国滇西北地区的重要军事屏障。雍正二年,中甸筑建了第一座土城,是由总督云贵部院中协副总兵管孙(宏本)奉命到云南中甸厅,建造中甸土城。担任中甸土守备的松氏三家父子“监工督役,担石负土,亲为督率,罔敢懈惰。屡著功绩。”③土城由中甸土守备松氏的三家父子一起监工、率领当地居民进行城镇建设。

自辛亥光复以来,巴藏地区的治安十分动荡。西康定乡等地遂有乘机挑梁之势,频年四出,不断入中甸境内扰乱滋事。民国十年(1921)春天,乡匪攻入县城,焚毁县署,中甸城失陷。中甸境内各少数民族及汉族纷纷离开中甸逃亡异地避难。民国政府查看中甸旧城已焚毁殆尽。为保障中甸人民的安全,这一年夏天,改筑县城。民国《中甸县志》记载:“今城在旧城之东,与旧城基址呈连环形——县政府即在连环套中,原味守备衙门遗址——城墙周围六百余丈,高二丈一尺,厚六尺,覆木为檐,盖以草饼,以御风雨。其形不方不圆,有五门十一碉。中有石山,形圆如龟。藏民建经堂于龟背,即环石龟而居,谓之[木寨村],后因嫌旧城狭隘,又复缺水,故始改筑新城,而围石山于其中。石山前有清泉用出,全城饮料全取于此。城外无濠。”④

原来位于清代土城外的大龟山,在修筑新城的时候被围于城中心。藏民在龟背建有经堂,并随时朝拜、传经。居民重修古建筑,民房为大龟山而建。以石块铺筑街巷道路,形成仓房、金龙、北门三条街,27巷道(称13弄,8底许,6腊卡)的街道空间。[2]

图1 民国十年中甸县新旧县城图

总之,民国时期中甸新城的发展,呈现出如下特点。首先,中甸城镇的城址发生转移。中甸城城址从西向东进行迁移,形成旧城城址与新城的连环形,县政府位于连环套中。其次,中甸新城的规模有所扩大。城墙的周长由清代的三百六十丈扩建到现在的六百余丈,城墙高度也由原来的一丈二尺增高到现在的二丈一。城楼有四门增设到五门,并设有十一做碉楼,而清代土城并没有任何的垛口和炮台。第三,中甸城内功能区的划分。明清之际茶马古道的兴盛与发展,使中甸城内人口增加,商铺遍地,街道增多。民国时期,将这些民居、商铺都围在新城内。通过这些历史悠久的街道将城内进行不太明确的功能区划分——城西以县政府为中心的行政区域;以大龟山为中心呈环形分布的居住区——同时也是商业区;城东分布着教育机构。

(二)城镇的内部空间结构

1. 行政军事机构的空间变化

清代地方的行政机构分为省、府(直隶州、直隶厅)、县(厅、州、县)三级,而县是初级的地方行政单位。清代中甸设厅,是初级地方行政单位,厅内设有署衙。 “文官署衙建在城内西南方,外植东西栅门、照壁、围墙、桅杆二树。正建大门一楹,仪门三楹,亲民堂三楹。傍建两厢书房、差房六楹,连建二堂三楹。后建上房三楹,两厢客厅。武官衙署建于城内之中,坐西朝东,前建照壁,傍列鼓棚。正建大门一楹,内设仪门一座,左有马厩一所,右有升官祠一所。……把总官署在北门内,面建照壁一堵,大门一楹,大堂三楹;……。”⑤通过清代中甸县志的记载,我们可以大致了解文官衙署设立于土城内西南,武官署设立于土城中心,城内没有街道。笔者认为,清代始筑的中甸土城规模并不大,此土城的修筑只是用于驻军,安设治所。

到民国时期,中甸新旧城连环相扣,而县政府为位于连环套中,建在原守备衙门的遗址之上,位于新城内西侧。实际上,中甸县虽然修建了新城,但行政区仍在原来的位置之上,只是由旧城的中部,变为新城的西部。中甸县城的行政区由最早的军事机构所占有,到后来随着中甸城镇的发展,衙门形成的空间位置代替原来的军事区域。但是空间位置没有随着城镇的变迁而变迁。

2. 文教设施的空间分布变化

清代随着经济贸易的发展,中甸城镇商贾众多,兵民繁衍,人口剧增。中甸可以设立庙学,实施教化,振兴文风。“始于东门外东南角选择构地,落石庀材,营建大成正殿三楹,傍建耳房一楹,以祀香火。”⑥同时设官学,中甸清代以前并未设有学官,也没有开棚考试。旧例有两名夷童,附丽江县学考试,无人学终悬待。道光八年,中甸始于吴自修设棚开考,于张云和始设学官司铎。再次是义学,中国古代的义学是重要的初等教育形式之一,是介于官学和书院之间的辅助学校,这种学校主要用以招录县属下贫困子弟入学。中甸义学,设自乾隆二十二年。

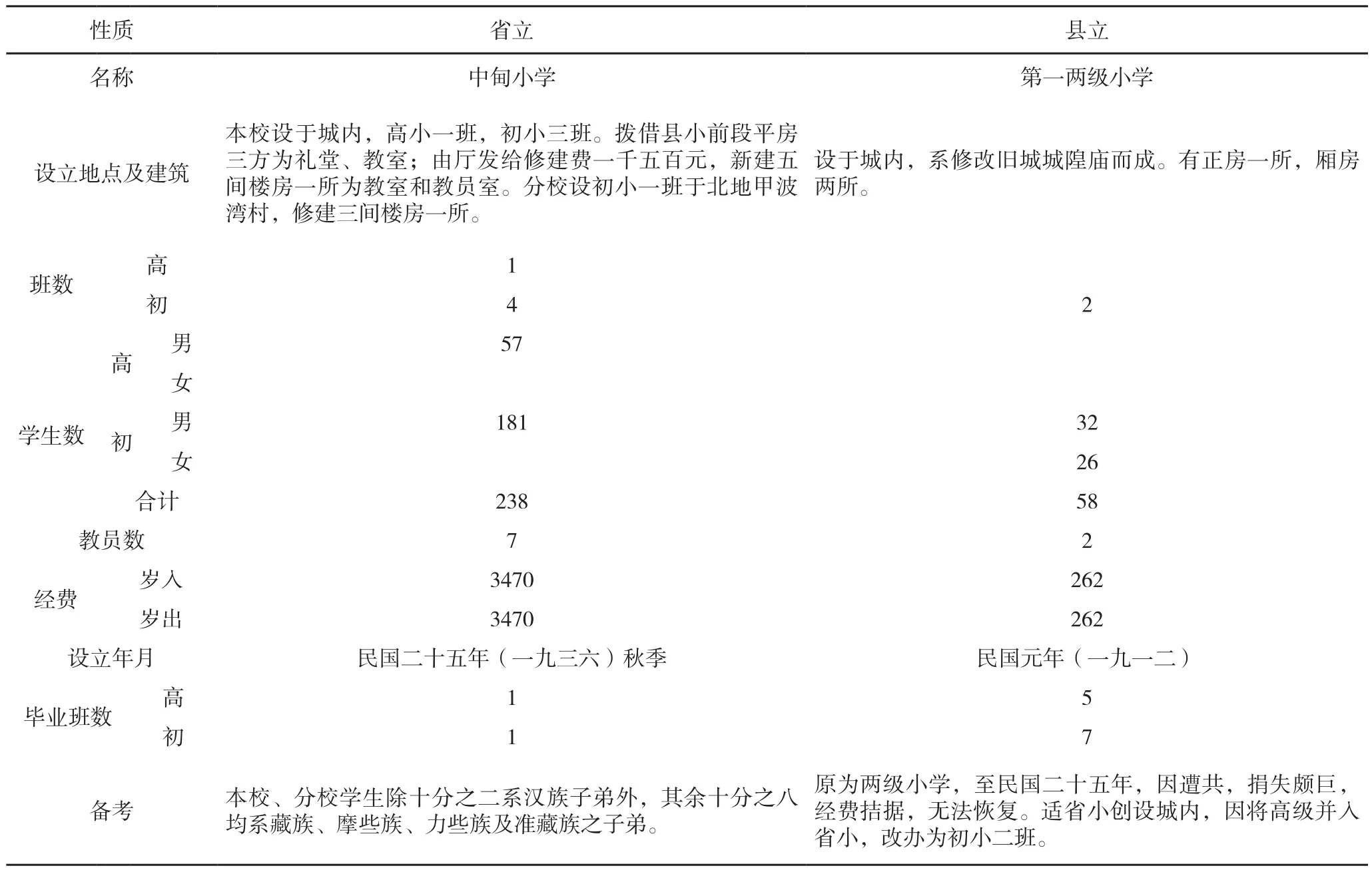

民国政府注重中甸地方教育的发展,甚至减土守备的口粮,拨作教育经费使用。同时从喇嘛寺院拨出经费用于教育。民国还成立劝学所,“设立了劝学总董一员,劝学员三员。民国五年,裁劝学总董,改设劝学员长一员,县视学三员。民国时三年改劝学所为教育局,设教育局长一员,县督学一员。民国二十六年,加设教育委员一员。”⑦民国还在中甸新城内设立小学,分省立和县立两级下学,与教育局一同分布在大龟山东侧,新城东门和小东门内。就位置来看,教育场所也发生了变化。清代的教育区位于东门外东南角上,这是相对于旧城而言的,到了民国新的中甸城镇就有了位于城内专门的教育空间。从清代的城外分布到民国的城内独立设区,也能看出中甸县城教育功能的近代化影响。

3. 生活区与商业区的空间分布变化

清代在中甸筑土城以后,仍布局于大龟山脚下,中甸土城内并没有居民居住,只有派驻中甸的官兵。这就与内地城市有截然差别,内地城市的居民多分布在城墙内,借坚固的城墙保卫人民的安全。然而,中甸土城修筑之后,城内没有居民居住,人们仍然居住于大龟山山脚,依据地形自由布局。同时,中甸茶马古道的开辟,中甸人民开始突破大龟山的庇佑而沿交通线分布。

清代,茶马古道更加繁盛,很多移民进入中甸城生活,有军事移民、农业移民、商业移民及矿业移民等。大量移民的进入,扩大了中甸城的人口及居住范围。同时商业的发展,促使在居住区内出现了不少街道,将东西南北各方向的民居及商铺连接到一起。

朵古朔和朵古觉是以著名玛尼石碓的左右来命名的。朵古觉是石门后方的路,朵古朔,藏语意思是下方的街道。清中叶,云南总督要求中甸加长平仓、义仓的建设力度,所以这一带建有很多粮仓。清末清兵在与杜文秀的以军作战中战败,焚烧了全部粮仓,虽这一带也称“仓房街”。[4]峡豁浪,藏语意思是山洞下面的大道。这是一条位于龟山南面、东西走向的道路将古城南部的所有街市串联起来,并贯通了全城的交通线路。[5]

从这些街道的意思及名称,我们可以看出,清代中甸的商业区就坐落在居住区内,换句话说,就是中甸人民的住房就是商铺。因此清代中甸的居住区与商业区融为一体,环大龟山分布,主要分布在大龟山的北、西、南三侧。

中甸城“中有石山,形如龟背,藏民建经堂于龟背,即环石龟而居,谓之‘本寨”⑧中甸人民自古在大龟山山脚环山而居,而中甸新城将大龟山围于城中心,所以中甸人民的居住区域也正好分布在新城中心地带。同时,中甸自古就有室内交易的“房东”制。随着乾隆二十七年,五世达赖请求在江边互市时候,中甸商业迅速发展,来中甸经商的人不断增加。为了适应经济的发展,经商者在中甸城内设立了会馆,如丽江会馆、鹤庆会馆、陕西会馆、山西会馆等,但这些会馆的位置仍然在居住区内商业活动较为繁盛的地方。可以说,民国时期,中甸城内的商业区仍然与生活区融在一起。

表1 中甸县教育概况[3](民国二十八年)

三 云南中甸城镇的空间变化的内外动因

中甸县的城镇空间结构在清代到民国发生变化,最显著的是由方形变为圆形。形状的变化也就造成中甸城镇的空间内部功能的变化。对于这种变化,我们可以从商业经济、宗教思想、城镇生活几个方面思考。

(一)商业经济的发展促进中甸城镇形状改变的外部力量

中甸自古以来就是川、滇、藏的贸易物资集散地和转运地。“城内有街区铺面,仅售零星之盐、茶、糖、酒、针线、纸张及糌粑、酥油、奶饼、清油”⑨。当时担任中甸县县长的段绶滋“俸银八十元,于丽、甸两属交通咽喉,各族居住适中之下桥头之地方,向母姓买田一段,辟为金江市场,于二十七年旧历三月初二日开市。⑩”因为金江市场距县城太远,为避免贼匪扰乱,保障金江市场安全、有序的进行,呈准民政厅,将警察局移驻金江市场进行管理。自“开市以来,极称繁荣。市场在冲江河之西,方广可四十方丈,在县城南二百五十里,距立甸两县间之金沙江大渡口五里。东通三壩乡,之抵龙达金厂;南渡金(沙江)一百里,直达丽江县城;西通县属第三区江边一带,直达维西。”⑪中甸县的市场设置于城外江边,这与繁盛的茶马古道有密切的关系。同时使得中甸城镇的居民区与商业区的发展较为发达,在整个城镇当中也占有较大的面积,而这样的城镇主体在城镇发展过程中起到主要的推动作用。

(二)城镇生活的需求是推动中甸城镇形状发展的内部力量

民国新的城镇建设的必然性,与旧城的水源有密切关系。清代修筑的旧城位于百鸡寺山腰,城内没有井泉,驻军饮水困难,当时全城饮水皆取自旧城东侧大龟山前的一眼泉水。由于旧城修筑于山坡,且缺少水源,加之旧城空间狭小,而中甸城镇人口增多,这些都成为民国时期中甸建城圆形城市的一个原因。旧城外,大龟山脚下地势平坦、开阔,适宜居住和商业发展,并且有充足水源,可供居民使用。所以,中甸城镇的生活发展需求是推动民国修建新的城池一个内部因素。

(三)宗教思想的影响使得中甸城镇城空间结构由方变圆

民国时期,中甸旧城老化,需要对城镇进行重新的修建。受藏传佛教以宇宙为圆形的影响,最典型的例子就是西藏桑耶寺的建寺形状,以圆形来代表的佛国世界宇宙观。内地的圆形建城事例较少,但是也有以圆形建城的例子,例如江苏常州周代的淹城,上海市的青浦城、上海城,都是圆形或是近似圆形的城镇。⑫民国中甸县的新城修建为圆形,百鸡寺为康藏藏传佛教的中心,建城圆形城镇对于宗教的发展与传播有一定积极的作用。同时旧城的一些行政建筑没有重新修建,也节省了建筑费用,是一种一举多得的建筑思想。

注释:

①[光绪]张翼夔:《新修中甸县志稿本》上卷《城池志》,

《中国西藏及甘青川滇藏区方志汇编》第五辑《川滇藏区及涉藏方志》,北京:学苑出版社,2003年,第127页。

②李辉、泽仁扎西、王兴宇、易娜、杨树华:《藏文化与香格里拉县古城关系研究》,《族群·聚落·民族建筑——国际人类学与民族学联合会第十六届世界大会专题会议论文集》。

③[民国]段绶滋:《民国中甸县志》中卷《教育志》,《中国西藏及甘青川滇藏区方志汇编》第五辑《川滇藏区及涉藏方志》,北京:学苑出版社,2003年,第263-264页。

④勒安旺堆、李刚、刘瓒:《我的香格里拉古城》,昆明:云南美术出版社,2005年,第47-48页。

⑤勒安旺堆、李刚、刘瓒:《我的香格里拉古城》,昆明:云南美术出版社,2005年,第48页。

[1]何一民.中国城市史[M].武汉:武汉大学出版社,2012.

[2]马正林.中国城市历史地理[M].济南:山东教育出版社,1998.

[3]王恒杰.迪庆藏族社会史[M].北京:中国藏学出版社,1995.

[4]陈琳英.藏传佛教对香格里拉藏族民居的影响[J].临沧师范高等专科学校学报,2015(2).

[5]肖竞.文化景观视角下我国城乡历史聚落“景观——文化”构成关系解析——以西南历史聚落为例[J].学术论文专刊,2014(2).

[6]荣亮亮,蒋卫勇.传统藏族城市平面布局的特征分析[J].工业设计,2015(8).

[7]牛婷婷.西藏寺庙与城市的布局关系研究[J].西安建筑科技技术大学学报(社会科学版),2015(4).

[8]沈玲屹.区位条件对滇西北经济区小城镇空间分布及发展的影响研究[D].武汉:华中科技大学,2006.

[9]梁莎.明清时期番禹城镇研究[D].广州:暨南大学,2010.

[10]孙斌.香格里拉独克宗古城历史文化街区的保护[J].科学之友,2014.

[责任编辑贺良林]

Study on the Change of Urban Spatial Distribution in Zhongdian of Yunnan During the Period of Qing Dynasty to Republic of China

LI Xu-qing, LI Peng-peng

(National Institute of Xizang University for Nationalities, Xianyang 712000, China)

ZhongDian County in yunnan province is located in China's southwest border, for agriculture and animal husbandry ecotone, multi-ethnic communities, cultural diversity development of specific geographical areas. Zhongdian county during the Qing Dynasty to the Republic of China, urban spatial structure changes from square to round, urban internal partition with a certain changes Under the complex background of the research frontier towns for the spatial development of the historical town of our country has positive influence, while focusing on the history of the development of cities and towns in border areas, geography, construction o thinking.

Zhongdian town; Urban space; Layout changes

K25

A

1008-9128(2017)02-0078-04

10.13963/j.cnki.hhuxb.2017.02.020

2016-08-15

2016年西藏民族大学研究生实践与科研创新项目(2016mdyjs023)

李旭青(1990-),女,山西太原人,硕士生,研究方向:青藏历史地理研究。