重视核心概念传递 提高生物教学有效性

2017-04-06李霞

李霞

摘 要 强调核心概念的传递是在目前知识爆炸的时代背景下实现教学内容少而精的必然选择,不仅帮助学生减轻课业负担,高效掌握学科主干知识,还提高学生综合素质与科学素养。以“ATP的主要来源——细胞呼吸”为例,通过围绕核心概念的传递开展课堂教学,探究怎样通过概念教学提高生物教学的有效性。

关键词 概念教学 高中生物 课堂有效性 策略实施

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

《普通高中生物课程标准(实验)》将“掌握生物科学的基本事实、概念原理、规律和模型等知识”作为生物学课程标准的具体目标之一,其中概念教学已成为普通高中生物学教学的重点内容。概念教学是课程教学的基础,是培养学生科学素养的途径之一,是以核心概念为中心,不断运用概念,引申概念,加强知识内部的联系的一种教学方式,对于有些前后联系不紧密、学习难度大的知识,教师要适时地渗透,在多种联系和不断渗透中突出重点、难点,回到最基本的概念、原理,使得学生能够透彻地理解概念。

“有效性”是指通过教师的教学后学生获得的进步或发展,学生有无进步或发展是判断教学有效性的标准。学生不想学或学了以后没有进步或学得辛苦却没有得到相应的发展,这样的教学即为无效或低效教学。课堂教学有效性就主要表现在两个方面:一方面看教师是否调动学生学习的积极性,促进学生对知识的主动构建;另一方面是看学生是否积极主动地参与体验学习过程。课程实施是课程改革的关键,而教学又是课程实施的重要途径,故生物课堂教学的有效性在生物教学中具有重要意义,提高生物课堂教学有效性是当前急需解决的问题,是深化课程改革的关键,是提高教学质量最基本的条件。

1 通过概念教学提高生物课堂教学有效性的实施

以人教版高中生物学教材《必修1·分子与细胞》第五章第三节“ATP的主要来源——细胞呼吸”为例,通过对核心概念的传递开展课堂教学。

1.1 确定核心概念

本节内容的主要概念有:ATP、线粒体、线粒体基质、线粒体内膜、细胞质基质、细胞呼吸、有氧呼吸、无氧呼吸、发酵、酒精发酵、乳酸发酵。其核心概念为细胞呼吸、有氧呼吸、无氧呼吸。

1.2 联系生活实际,引入概念

教师从生活中选择素材有意识地创设情境,引导学生直观感知,让学生深切地体会到生物与生活息息相关,使学生具备一定的知识迁移能力。生活中许多常见现象本身就反映着生物学概念,教师可以多观察生活,积累丰富的生活材料,有机地将课本知识与生活实际联系起来,通过具体事例,使学生获得一定的感性认识或唤起其对原有知识和表象的回忆,为学习新概念奠定一个清晰、明确的认知基础,激发学生兴趣,让学生形象地认识到生物概念的本质。如以“细胞呼吸”为例,导入时教师先引导学生吸气、呼气,使学生感受呼吸,再追问:“植物是否会像人一样进行呼吸?生物体内是通过什么方式来产生和提供能量的呢?探究我们的呼吸与细胞的呼吸作用是否是一回事?”通过酵母菌的探究活动而引出“细胞呼吸”的概念。

1.3 找出关键词,剖析概念

一个完整的概念往往是由几个要素构成,教师要引导学生找出概念的几个要素,分析要素并把各个要素的关键词串联起来,从而形成一个简化的概念。故关键词的学习是概念学习的基础和前提,教师应当引导学生对概念中的关键词进行全方位分析,帮助学生准确的掌握概念。如“细胞呼吸”概念中的关键词为:有機物、细胞内、氧化分解、二氧化碳和其他产物、释放能量、生成ATP。在此基础上,教师引导学生进一步分析关键词代表的内容:有机物是细胞呼吸的原料,一般指葡萄糖;细胞内是细胞呼吸的场所;氧化分解是细胞呼吸的本质;是细胞呼吸的产物有二氧化碳、水、能量等。

1.4 抓住概念内涵与外延,理解概念

每一个概念都有其内涵与外延,概念的内涵是概念所反映事物的特有属性,体现概念的“质”的规定性,表明概念所反映的对象“是什么”;概念的外延是指体现概念的“量”的规定性,表明概念所反映的对象“有哪些”。教师只有引导学生透彻地分析理解概念的内涵与外延,才能全面并正确的理解与运用概念。如在“无氧呼吸”概念中,其内涵是:在无氧条件下,通过酶的作用,细胞把糖类等有机物分解为不彻底的氧化产物,同时释放少量能量的过程;其外延是:无氧呼吸的特点与两个阶段,习惯上将微生物的无氧呼吸称为发酵,且分为酒精发酵和乳酸发酵等。学生只有透彻地了解“无氧呼吸”的内涵与外延,才能正确理解无氧呼吸的概念。

1.5 利用感性材料,使抽象概念具体化

概念具概括性和抽象性,学生理解起来难度大,因此概念的获得有赖于感性材料和经验。感性材料就是通常说的例证,包括正例、特例和反例:正例是指包含概念本质特征的肯定例证,有利于学生分析、概括;特例是指特殊例子,属于概念的外延,但不具有或不完全具有概念所反映的本质属性,在概念教学中忽略它往往会导致概念的内涵混淆、外延扩大或缩小;反例是指既不属于概念的外延,也不具有某种属性的具体事物,但运用反例可以加深学生对概念的准确把握,提高科学概念的教学效率。感性材料还包括实物标本、实验、模型、挂图、投影、多媒体及自身的经验等,展示的材料越丰富、全面,学生对概念的掌握就会越准确。如“细胞呼吸”教学时,教师先演示在有氧和无氧条件将酵母粉放入葡萄糖溶液中配制酵母菌培养液,让学生观察是否有气体产生。若有气体产生,将产生的气体通入澄清石灰水,学生观察到溶液变浑浊,说明气体是CO2,且溶液浑浊的程度有差异。然后收集有氧和无氧条件下酵母菌培养液的滤液,分别向滤液中滴加重铬酸钾浓硫酸溶液,观察溶液的颜色变化。最后,学生根据现象,得出结论:酵母菌在有氧和无氧条件下都能进行细胞呼吸,有氧条件下,产生大量CO2和H2O;无氧条件下,产生少量CO2和酒精。教师继续举出大量例证,引导学生发现细胞呼吸分为有氧呼吸和无氧呼吸,并进一步得出细胞呼吸的概念。

1.6 对比分析,深化概念

在高中生物教材中,经常遇到一些相近或相似,甚至只有一字之差,但本质却有明显差异的概念。如果学生不能从本质上区分概念,就会成为学生错误的集中点,不利于生物课堂教学的进行,如有氧呼吸与无氧呼吸、酒精发酵与乳酸发酵等。教师要引导学生进行对比,以区别相似、并列或从属的概念,可以大大提高教学效果。

1.7 新旧联系,促使形成新的概念体系

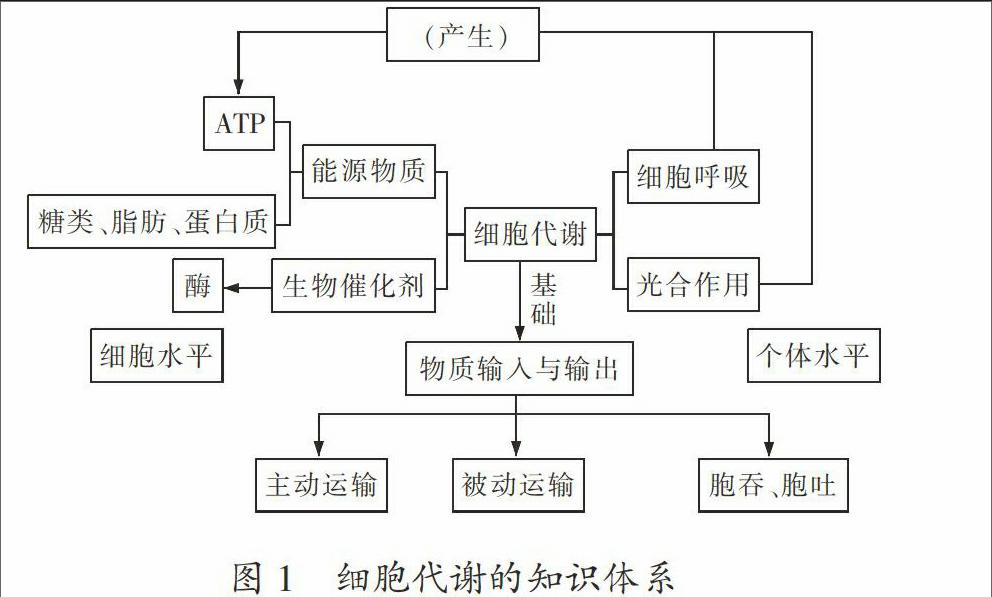

课程标准要求教师的教学要关注学生已有知识经验,从学生已有知识经验出发,逐步引导学生获取新知识。概念与概念之间不是单独存在的,而是以一定的联系存在的,新概念的获得通常是旧概念的引申与发展,因此教师要引导学生找准新旧概念的联系,将学习过的概念组成体系,将零散的概念纳入相应的概念体系中,使概念之间形成完善的理论体系就显得尤为重要。如在讲完细胞呼吸后,教师可以联系前面学习过的知识,从细胞水平和个体水平上来看细胞代谢。首先创设情景,引导学生复习旧知识:细胞膜的结构决定其选择透过性的功能,控制物质的输入与输出,方式有主动运输和被动运输;在主动运输中需要消耗能量,而消耗的能量主要是ATP;ATP是细胞代谢的直接能源物质;除此之外还有糖类、脂肪、蛋白质可以作为其间接能源物质;ATP来源于细胞呼吸和光合作用;细胞代谢还需要酶作为生物催化剂;细胞物质的输入与输出是细胞代谢的基础。再引导学生先从细胞水平分析细胞代謝需要能量和生物催化剂,分别分析能量和生物催化剂。接着,引导学生从个体水平分析,即细胞呼吸和光合作用。最后归纳细胞代谢的概念体系,用关键词、线段、箭头等形式展示在黑板上,和学生一起进行修正、补充和完善,建立细胞代谢的概念图。概念一旦形成体系,知识才能条理化、清晰化、系统化。概念图的建立不仅有利于学生复习巩固旧概念,而且有助于学生学习和理解新概念。

1.8 针对练习,巩固概念

学生对概念的掌握并不是以能够复述解释概念为最终目标,而是以能够运用概念解决问题为最终目标。生物学概念主要是在运用中得到巩固,概念的运用就是把已经习得的概念应用到特定的场合,其运用的过程就是概念的具体化过程。学生通过实践的体验,纠正错误的认识,更全面深刻地理解和掌握概念。如学习完细胞呼吸的概念,学生可以解释稻田定期排水;农田需及时松土;包扎伤口要用透气的消毒纱布;在工业上可以用于酒精、酸奶、食醋、味精等的生产……

2 结语

总的来说,生物概念的获得来源于归纳大量例证;由上位概念演绎形成;由前概念迁移矫正形成;由定义概念并解释其种属概念形成,再将新概念用于解决实际问题。针对生物概念的特点,生物概念教学应从实践开始通过分析、综合、分类、对比、抽象和概括上升为理性认识,再回到实践中来指导实践,形成认识过程的飞跃,在应用概念的过程发展学生综合灵活运用概念的能力。生物概念教学在生物教学中是一个重要的组成部分,目的是让学生能够真正理解概念,形成并发展科学知识,培养其生物科学素养,关注对科学、技术和社会发展有重大影响的、与生命科学相关的突出成就及热点问题,从而提高生物教学的有效性,发挥生物学科在素质教育中的作用。

参考文献:

[1] 刘恩山.中学生物学教学论[J].北京:高等教育出版社.2003.

[2] 刘攀.浅谈生物概念教学[J].课程教育研究.2016(02):105-106.