桂林承接产业转移中的生态环境保护研究

2017-04-06吴方

吴方

摘要:桂林属于发展中的中等旅游城市,生态环境质量显得尤为重要。生态环境一旦遭到破坏,桂林旅游就失去了自身的品牌优势和竞争力。桂林市在承接产业转移时,应大力发展能源资源与环境保护技术,发展循环经济,促进产业结构优化,贯彻落实可持续发展;產业向集群化发展,健全产业链条,加强企业间的资源循环利用;发展生态工业,实施清洁生产,创建生态工业园区;改造和提升传统产业,培育高新技术产业等。这对于桂林避免走西方发达国家“先发展,后治理”的道路,促进桂林经济社会可持续发展有重要意义。

关键词:桂林;承接产业转移;生态环境;环境保护;

中图分类号:X321.022 文献标识码:A 文章编号:1004-1494(2017)01-0110-05

所谓产业转移,是指由于资源供给或产品需求条件的变化引起的产业在一国内部或国家间的转移活动n]。在我国东部地区劳动力、地价等生产要素价格上涨、成本不断上升的背景下,沿海地区一些企业为了降低成本开始向中西部地区转移。而中西部地区承接东部产业转移,不仅能够维持投资增速,拉动经济增长,还可以扩大就业,提高收入水平。桂林地处我国东西部的结合部,是西部地区的东部,桂林承接东部产业转移有着优越的区位条件。自桂林承接产业转移以来,桂林承接了多种类型的产业。一方面,促进了桂林地区的经济发展,增加了桂林的生产总值,提高了桂林人均收入;另一方面,桂林的生态环境也受到了极大的影响。虽然桂林市政府相关部门已采取一些整治措施,取得了一定成效,但是这种治理方法治标不治本,只能从表面上控制污染,很难从根本上解决承接产业转移带来的环境问题。找出环境污染问题,分析原因,提出建议是本文研究的目的所在。

一、桂林承接产业转移的现状

桂林地处广西东北部,是广西东北部的经济、政治、文化、交通中心,桂林北与湖南、贵州接壤,南与柳州相连,东与贺州毗邻,属于山地丘陵地区,是典型的喀斯特岩溶地貌。以产业园区为载体的集群模式是桂林工业经济发展的重点,其支柱产业为微电子、橡胶、医药等行业,并建立了桂林国家高新技术产业开发区,且发展态势良好。

(一)承接产业转移规模化、类型多样化

桂林承接产业转移的主要类型包括部分高新技术产业、农产品加工、旅游业、房地产等,承接产业转移达到了较大规模和较多数量。临桂县是全国商品粮生产基地,优质家禽养殖及加工基地。重点发展区域有临桂新区、“两园两带一区”(秧塘工业园、乡镇工业园、临苏路产业带、义江流域产业带、两江机场临港经济区)。重点产业为机械制造、电子信息、生物医药、汽车配件、太阳能光伏产业、食品饮料、化工产业、环保等高新技术产业、高效农业、园艺业、现代服务业、高端体育休闲旅游产业。灵川县是特色观光农业和生态旅游休闲度假胜地,全国商品粮生产基地。重点发展区域主要是桂黄公路灵川段、桂磨公路大圩段、县城、八里街城区以及甘棠江核心区。重点产业有冶炼、建材、医药、农产品深加工、高新科技、现代物流、新能源、新材料,现代农业等。永福县是广西新型工业重镇,广西农产品生产加工基地以及全国商品粮生产基地。重点发展区域是“一区二带”(苏桥经济开发区、苏桥至县城产业带、县城至罗锦产业带),重点产业有火力发电、橡胶化工、客车、新能源汽车、工程机械、医药、印刷包装、建材业、特色农林产品生产和加工产业、养生产业等嘲。

(二)承接产业转移园区集群化

2003年7月《国务院关于桂林城市总体规划的批复》中明确指出:“城市建设主要是向西发展,适度发展东部组团,控制向北扩大。”2007年自治区党委提出了“保护漓江、发展临桂,再造一个新桂林”的战略构想。同年5月桂林市委三届三次会议作出了“调整优化产业布局,努力把桂林西部区域打造成为承接产业转移的重要基地”的战略部署。全会明确指出:“在保护好漓江、保护好桂林优美环境的前提下,开发西部、优化中部、提升东部,适度发展南北部,调整优化产业布局,着眼于可持续发展。桂林西部以临桂为重点,涵盖三县三区(包括临桂县、永福县、灵川县的西部和秀峰区、象山区、雁山区西部),重点是发展现代工业、物流商贸等产业,使之成为承接产业转移的首选之地和主要平台。”目前,桂林以国家高新技术产业开发区、西城经济开发区、苏桥经济开发区为重点,各县工业集中区共同推进的组团式园区经济发展格局已基本形成。

(三)承接产业转移地区特色化

桂林是一座旅游城市,它的旅游人口多于常驻人口,资源不能大规模开采,工业污染也必须严格控制,因此承接产业转移必然有其特点。近年来,桂林以旅游资源为载体承接产业转移的发展思路更加清晰,即充分发挥地区特色,大力打造旅游承接产业转移基地。通过合理集中要素资源,开发建设旅游发展区域,打造新型旅游园区,形成强大的承接载体,实现组团集约发展。依托旅游经济区域和重大项目建设承接产业转移,实施旅游区域、园区建设和重大项目引进的紧密结合,引领和带动全市旅游业提质增效,加快建设重要的产业承接基地和载体。如阳朔遇龙河“十里画廊”项目是2007年4月承接的投资额最大的一个旅游承接项目,该项目对阳朔旅游再上新台阶发挥了很大作用。

二、承接产业转移对桂林生态环境的影响

承接产业转移是大势所趋,一方面能给承接地区带来经济增长,另一方面也可能带来生态环境的破坏。桂林承接了大量产业转移,一些高能耗、高污染、高排放的产业趁机而入,给桂林的生态环境和经济发展带来较大的负面影响。

(一)废水、固体废弃物排放量增大

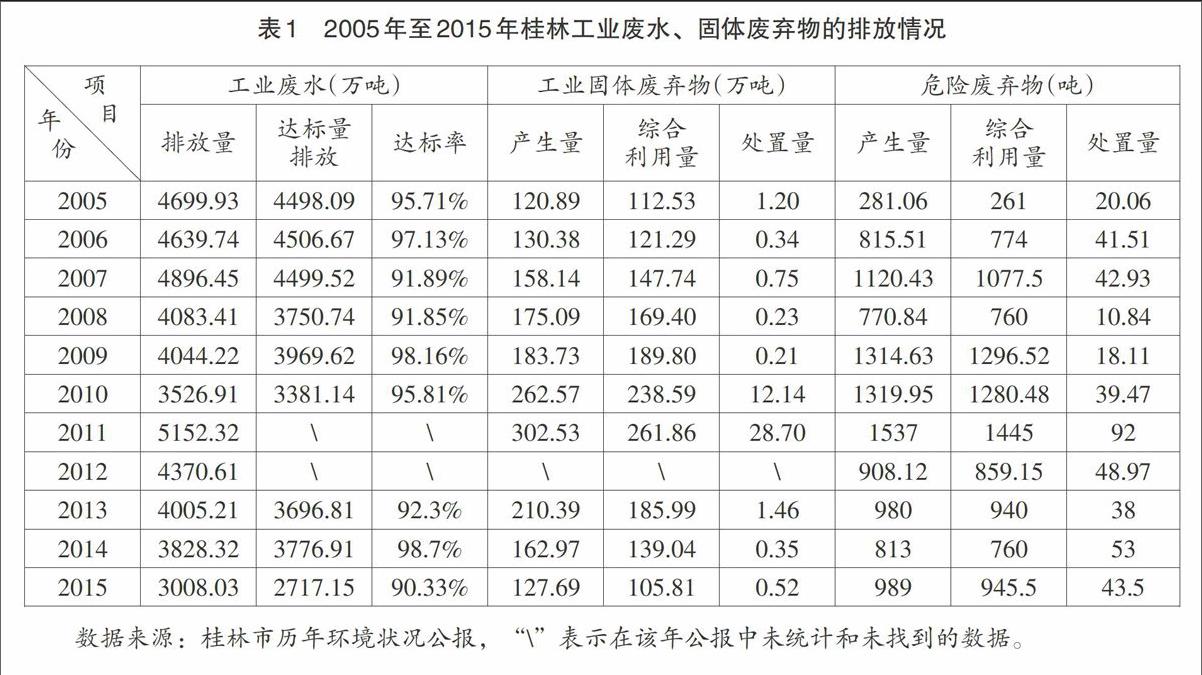

桂林承接的产业主要是低附加值、低端化的资源密集型产业,高新技术产业占比小,对环境产生了很大的影响。最常见的就是工业废水、废气、固体废弃物的排放,据桂林市环境保护局的统计数据显示(见表1),桂林从2007年开始承接产业转移,当年工业废水排放量与前年相比有所增加。同时,2007年、2008年的工业废水排放达标率也较多数年份低了4-7个百分点。工业废水排放量在2011年到达一个高峰后,政府及时采取了防治措施,虽然工业废水排放量得到了一定控制,但是仍有大量城市污水、生活垃圾等随径流进入漓江,致使漓江水质变差,在一定程度上破坏了外地游客对桂林的印象。

(二)废气污染日趋严重

工业废气是工业生产过程中所排放的污染物的总称,其主要污染物是二氧化硫、氮氧化物、烟(粉)尘等。这些废气排入大气,会污染空气,会对人的健康造成严重的危害。桂林这一山水城市正面临着雾霾的危害,其中工業废气污染在桂林市细颗粒物来源中所占的比重达到15.6%。虽然通过有关部门的整治,桂林废气污染得到了一定的控制,但是相对于产生的量来说,废气污染还是增加的,还是走了“先污染,后治理”的道路。

(三)空气环境质量总体下降

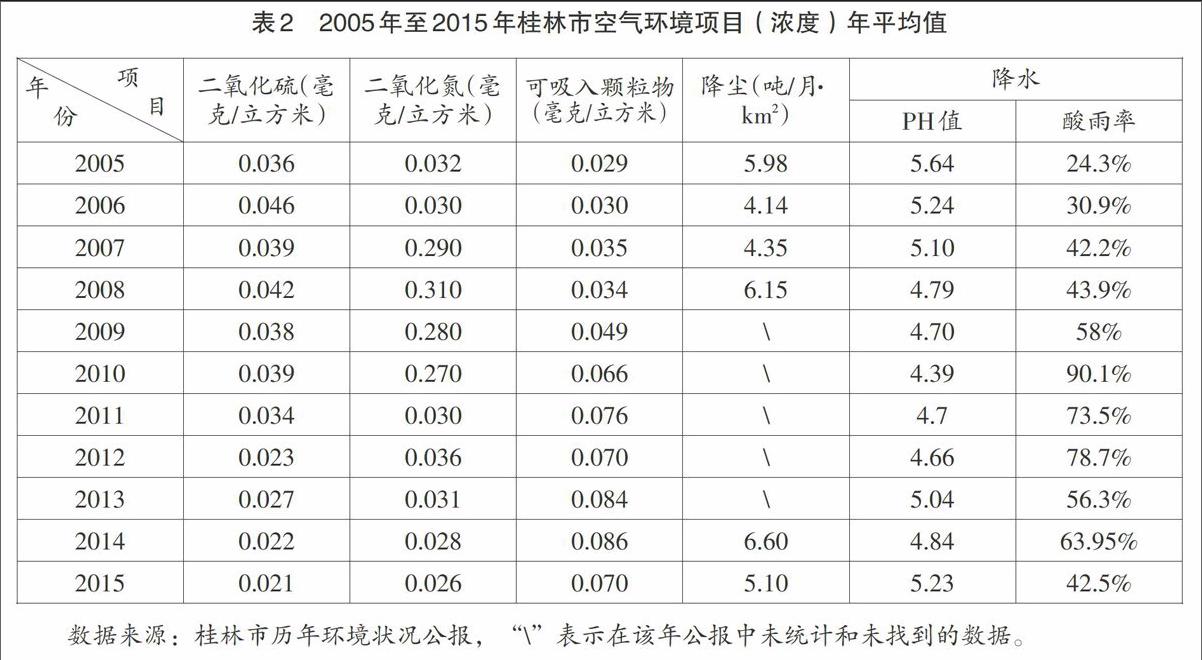

1.空气中废气浓度高,酸雨率迅速上升。从表2中可以看出,桂林市从2007年开始承接产业转移,空气中的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物的浓度上升,PH值也越来越小,酸雨率更是逐年上升,上升幅度最大的是从2009年的58%增加到2010年的90.1%。

2.综合污染指数高,空气质量城市排名靠后。据有关资料显示,从2007年到2013年,依据综合污染指数,对广西全区14个城市空气质量从好到差进行综合排名,桂林市由第5名降为第12名。2013年桂林实施了新的标准监测,PM10、PM 2.5年均浓度均超标。2014年上半年污染程度继续加重,PM 10、PM 2.5浓度较上年同期增幅分别为22.4%、17.5%,空气质量指数从小到大排名位于全区4个环保重点城市中的第3位。广西公布的2014年度全区14个城市空气质量考核结果,桂林以PM10年平均浓度86毫克应方米的指标,排在了倒数第2名。

三、桂林环境污染加重的原因分析

(一)产业集群定位雷同,同类废弃物排放量大

以产业园区为载体的集群模式是桂林工业经济发展的重点。例如,苏桥工业园区承接城区工业转移,产业集群初步形成。依托桂客汽车、华力重工、中化橡胶、科伦药业、典林食品等一批龙头企业,发展壮大汽车及零配件、机械制造、化工橡胶、生物医药、新材料和生态食品等产业集群。然而,桂林产业集群发展总体上还处于起步阶段,产业集聚力不足,不能通过专业分工取得规模经济。在产业布局上重复建设现象明显,企业产品类型也属于同类竞争,这将导致同类资源的大量消耗和排放,极易造成环境污染。

(二)产业链不完备,资源循环利用少

桂林产业集群的产业链不完善,没有打造成上下游完善的产业链,要么产业链短,要么产业链条不齐全。桂林还缺乏大型龙头企业,导致产业内分工与协作不合理,影响了产业集群规模效应的实现,而且企业对资源的利用属于传统的“资源一产品一污染排放”的单向流动的线性经济,无法通过上、下游企业的合作进行资源循环利用。

(三)能源消费结构不合理,清洁能源利用水平低

桂林市能源结构是以煤炭消费为主,其次是生物质燃料,柴油消费排第三位。据相关资料显示,2012年桂林市这三种能源的消费量分别是350.1万吨、4.96万吨和2.75万吨。在2008年至2012年煤炭消费量增加了38.2%,生物质燃料消费量下降了41.7%,柴油消费量增加了72.9%。2009年清洁能源消耗所占比例为2.39%,至2010年下降了1.61%,相反,非清洁能源2010年消耗所占比例上升,2010年后开始缓慢减少,变化趋势主要受柴油和工业燃料消耗量的影响。由此可见,桂林市能源消费结构不合理,目前清洁能源的利用水平较低,柴油用量的增多对大气污染的影响较大。

(四)产业转移进入门槛低,部分工厂“三废”排放不达标

由于桂林承接产业转移的进入门槛较低,许多工厂在进入时承诺遵纪守法、按标准达标排放废气、废水,但是在进入后却违背初衷,不按要求达标排放,或者暗中排污,桂林市政府在承接产业转移初期对“三废”排放放得较宽,重承接产业转移的数量而忽略了质量,造成大量污染物的排放,对桂林的资源环境也产生很大的影响。

四、桂林应采取的措施与行动

(一)集群化发展,健全产业链条

资料显示,桂林产业集群发展总体上还处于起步阶段,全市具有影响力的产业集群屈指可数。在产业集群化发展过程中还存在着定位雷同、产业链欠完备、公共环保措施不足等诸多问题。对此,政府要科学规划和统一协调园区总体布局、产业导向、发展规模、功能区块、生态环保及配套设施建设等,加快产业向产业基地和开发区集中,加快建立特色产业园区和产业集群,形成合理的区域产业分工体系。针对桂林产业转移进入门槛低,部分工厂“三废”排放不达标的问题,今后在承接产业转移的过程中,要做到有所甄别,严格市场准入,强化环境监管,始终把生态环境保护摆在产业发展的首要位置。

(二)大力发展能源资源与环境保护技术,促进产业结构优化

按照“以人为本”的科学发展观,经济增长的目的是为了促进全人类的协调和可持续发展,因此,要加大科学技术的研发力度,特别是要大力发展能源资源与环境保护技术,推动科技进步与创新来转变产业结构。一是加大节能技术改造投入。对园区企业的产品、工序单耗以及综合能耗高于行业平均水平的企业,实施节能技术改造。鼓励企业节能技改和研发、通用耗能设备改造和研发等,推进能效检测体系和节能先进技术研发创新平台建设。二是建设节约型产业结构。推进桂林市工业园区产业结构调整,通过产业结构的优化升级节约能源,降低经济发展对能源的依赖度。在承接产业转移的过程中,随着资金、人才的引进,也带来了环保技术的不断改善,从而减少污染物质的排放量。

(三)大力发展循环经济,实现可持续发展

发展循环经济是从根本上防治环境污染的有效途径。在实践中,循环经济的实施主要落在政府、企业和公众身上。政府通过建立法律规制、制定政策、完善制度等手段,引导产业结构的优化。企业作为市场经济最重要的主体,是发展循环经济、生态产业的基本单元和微观基础。在企业层面实施循环经济,需要在工业企业中实行清洁生产,改变产品设计,改革生产工艺,节约资源和能源,在企业内部实施原材料和能源的循环利用,在企业外部引导有利于循环经济的市场和消费行为。从公众来讲,需要树立与环境相适应的价值观和消费观,选择有利于环境的生活方式和消费方式,实现可持续发展。

(四)降低能耗,解决中小企业发展障碍

产业转移过程中,要大力开展节能降耗减排,解决中小企业发展障碍。一是推进技术节能。鼓励支持入驻企业加大节能技术改造力度,推动资源利用高效化、生产过程集约化、污染排放最小化。推广应用节能降耗、节材节水先进适用技术,推行合同能源管理模式,推广节能产品,提高工业和全社会节能水平。二是强化监管和服务。积极引导企业开展能源审计和清洁生产资源审核,做好工业新上项目节能、污染物排放评估审查,做好节能减排准入把关工作。三是扶持企业发展。帮助企业落实治污资金、引导清洁生产、争取环保项目、推广节能技术等,采取有效的措施,最大限度地去完成企业各项环保行政的许可,尽可能地降低有关的收费金额,共同推进企业做大做强和优化产业升级。

(五)积极发展生态工业,全面实施清洁生产

1.全面实施清洁生产。桂林不仅要加快旅游、商贸、物流等产业发展,也要大力发展高效益、高附加值、低污染、低能耗的优质清洁型工业。為创造一流的生态质量,要按照“限制、淘汰、改造、提高”的方针,对污染严重、低水平重复建设的企业,实行关停和转产;对产品有销路、有经济效益、可以通过技术改造达到环境要求的企业,大力推行清洁生产。重点抓好化工、轻工、农产品加工等行业的污染治理工作,降低产品综合能耗、物耗。针对桂林能源消费结构不合理、清洁能源利用水平低的问题,应积极调整以煤为主的能源消费结构,提高工业系统的节能效果,实施绿色能源战略。

2.创建生态工业园区。生态工业园区是通过两个或两个以上的产业体系或环节之间的系统耦合,建立工业系统中“生产者一消费者一分解者”的循环途径,形成共生互动的生态产业,最终实现园区污染物的“零排放”。桂林是广西发展高新技术产业基地,拥有国家首批高新技术产业开发区。目前,开发区交通便利,生态环境良好,基础设施一应俱全,投资环境优越。应以市高新区为重点,建设生态工业化示范园区,推动全市生态工业的发展。集聚一批生态环保型产业,作为增强城区经济发展的持续动力。

(六)改造提升传统产业,培育高新技术产业

积极运用新材料、信息技术、生物工程、节能环保等高新技术改造桂林传统产业,不断提升装备制造、汽车及零部件、农副产品加工、轻纺服装、食品饮料等支柱产业的技术水平和产品质量,促进产业转型升级。以增强自主研发能力为核心,以开发高新技术产品为突破口,培育战略性新兴产业,加快民营科技企业和科技中小型企业的发展。

责任编辑 莫仲宁