我国玉米生产的时空特征分析*

2017-04-01郭焱朱俊峰

郭焱,朱俊峰

(中国农业大学经济管理学院,北京 100083)

我国玉米生产的时空特征分析*

郭焱,朱俊峰

(中国农业大学经济管理学院,北京 100083)

玉米作为我国第一大粮食作物,用途广泛,在农业生产中占据重要地位。通过LMDI方法分析1949~2014年全国及31个省市区玉米产量、种植面积及单产时空特征和产量要素贡献得出结论,1949年至今,我国玉米产量增长17倍,目前玉米产量属于面积主导型增加,种植面积贡献率为51.9%;玉米单产波动幅度较大;玉米生产呈集中趋势,主要集中于华北和东北地区;1978年以来,我国玉米种植省份中由单产主导的产量增加省份减少。为保障玉米产量稳定增长,应依靠科技提高玉米单产,推进玉米生产基础设施建设,扩大畜牧业发达地区玉米自给率。

玉米;时空;主产区;LMDI

一、引言

随着我国经济快速发展、人口数量不断增加及饮食结构改变,粮食供应引起决策层和学界持续关注。2012年我国玉米产量首次超过稻谷,成为产量最大粮食作物。由于玉米集粮食、经济和饲料作物三位于一体,开发用途广、附加值高,在国民经济中占据重要地位。但我国玉米生产在保障国家粮食安全和提供工业原料的同时,也面临“产量、库存量和进口量”三量齐增的窘境(程国强,2016)。此外,由于玉米生产稳定性差及年际间产量剧烈波动(韩长赋,2012),导致玉米价格不稳定,传导至下游玉米产业,影响经济平稳发展。因此实证分析我国玉米生产时空特征及要素贡献,对玉米产业稳定发展具有重要意义。

研究粮食增产文献中,部分学者按作物贡献和地区贡献分解增产因素(刘忠等,2013;金涛等,2011),分解过程中出现残差和0值问题,对结果产生较大影响。对数平均迪氏分解方法(LM⁃DI)可消除无法解释的残差项和数据处理0值问题,计算过程简单、分解结果直观。研究我国粮食及玉米产量波动的文献有,刘玉等(2013、2014)分别研究黄淮海地区县域粮食生产及我国粮食产量变化影响因素。针对玉米产量变化的文献有,李艳梅等(2015)研究我国玉米产量变化情况,但研究时段较短,既未从更长时间范围把握玉米生产变化,也未从省级层面分析玉米生产变化。

通过总结我国1949~2014年玉米生产总体演变历程和波动特征,分析我国玉米生产时空特征及要素贡献,为稳定我国玉米生产提供科学依据。

二、数据与方法

(一)数据来源

本文数据来源于两方面。一是全国层面时间序列数据;二是涉及全国31个省(市、自治区)分省面板数据。为保证数据完整性与一致性,样本区间设定为1949~2014年,基础数据源于国家统计局和《新中国60年农业统计资料》。考虑重庆市和海南省设立时间较晚,实证分析时,按已有文献惯常处理办法,将其分别计入四川省和广东省。

(二)研究方法

LMDI作为指数因素分解技术,近年来广泛应用于粮食产量研究领域。该方法包括乘积分解和加和分解两种分解方法,所得结果一致。本文采用LMDI方法加和分解玉米产量变化。

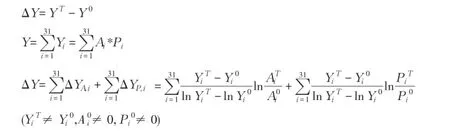

其中,Y为我国玉米总产量(吨),Yi表示i省玉米产量(吨),Ai和Pi分别表示i省玉米单产(吨/公顷)和种植面积(公顷),ATi和A0i分别为时期T和基期玉米单产(吨/公顷);PTi和P0i分别为时期T和基期玉米种植面积(公顷);基期玉米总产量为Y0(吨),时期T玉米总产量为YT(吨),ΔY为玉米总产量变化(吨);ΔYA,i和ΔYP,i分别为i省玉米单产变化和种植面积变化导致的玉米产量变化(吨)。分析数据可知,1949~2014年YTi和Y0i不存在相等情况;当某一年份Ai=0或Pi=0时,为便于分析,不分析该省玉米产量变化。

三、结果与分析

(一)我国玉米生产时序特征

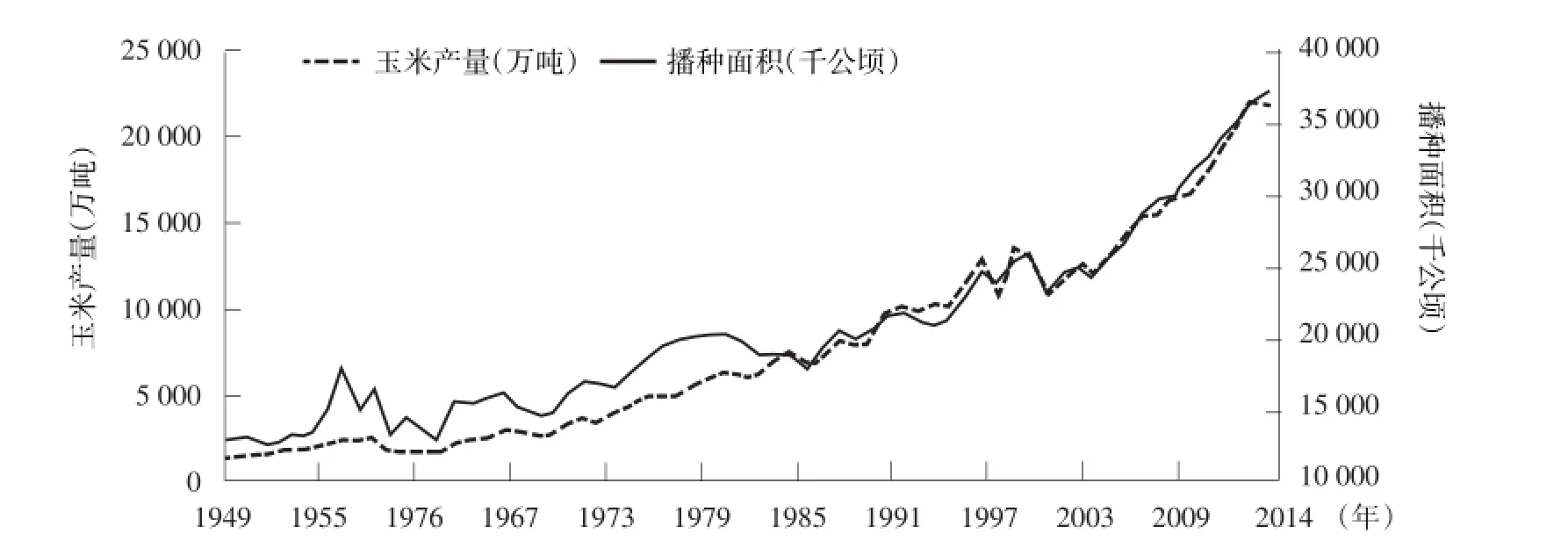

我国各省市均有玉米种植。由图1可知,玉米种植面积波动增长,从1949年12 915.20千公顷增至2014年37 123.39千公顷,累计增加24 208.19千公顷,增长率为187.44%。65年中,21个年份玉米种植面积较上一年减少,合计减少17 649.11千公顷;44个年份玉米种植面积较上一年增加,合计增加41 857.30千公顷,其中11个年份增加面积在1 000千公顷以上,主要集中在2004年后,尤其是2007年玉米种植面积首次超过稻谷成为我国种植面积最大粮食作物,并持续至今。玉米种植面积大幅增加可能是由于2004年中央出台21世纪关于农业的第一个中央一号文件,促使粮食种植面积尤其是玉米种植面积增加。随着每年关于农业的中央一号文件发布,取消农业税、出台支农惠农政策、玉米临时收储制度改革等利好因素,我国玉米种植面积快速增长。

1949~2014年玉米产量呈波动增长趋势,共增加20 322.63万吨,产量增幅远超种植面积增幅。虽然有21个年份玉米产量下降,但并未完全与种植面积减少年份一致,年份不一致性达1/3,年份分布无明显特征,可能受自然灾害等原因导致。玉米产量增幅在1 000万吨以上年份主要集中于2004年后,通过几年大幅增加,玉米在2012年超越稻谷成为我国产量最高粮食作物,此时玉米成为第一大粮食作物,2014年玉米产量占比达35.53%,比稻谷高1.52个百分点,较1949年玉米产量占比提高24.83个百分点。

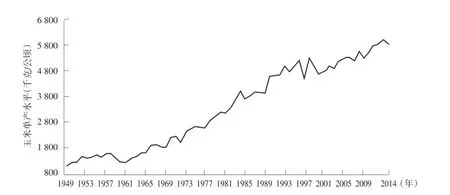

玉米作为高产作物,单产水平仅次于稻谷。1949年我国玉米单产仅961.7千克/公顷,水平极低。2014年玉米单产水平为5 808.9千克/公顷,增长6倍多(见图2)。2014年稻谷单产水平为6 810.7千克/公顷,玉米是稻谷单产水平的85.29%。

图1 1949~2014年我国玉米产量和种植面积

图2 1949~2014年我国玉米单产水平

玉米在2007和2012年分别成为种植面积和产量最大的粮食作物,主要得益于玉米单产水平提高和种植面积扩大。

1.玉米单产水平提高

(1)我国自20世纪60年代起开始广泛推广双交种和单交种(仇焕广,2015),此后玉米杂交品种普遍推广,较大幅度提高玉米单产。(2)玉米属于高肥作物,高产优良品种更需肥料保证,自20世纪70年代后大规模使用化肥,进一步提高玉米单产水平。(3)农业机械使用在提升玉米生产播种质量、降低生产成本的同时提高玉米单产水平。(4)植保技术的推广应用降低病虫草害对玉米产量造成的损失(郭庆海,2010)。一系列先进农业科学技术在玉米生产中广泛应用为玉米单产提供有利保障。其中,玉米良种和化肥施用对玉米增产起核心作用,地膜和植保技术应用对玉米增产发挥重要作用。

2.玉米种植面积扩大

(1)市场经济条件下,农民选择种植玉米或其他作物,完全出于比较收益选择,如吉林省,玉米和大豆价格比为1∶2,但由于单产比达3∶1,种植玉米效益明显高于大豆,为农民选择种植玉米提供充分理由(郭庆海,2016)。(2)由于玉米单产高、稳定性好,政府为保证粮食产量,使用行政力量扩大玉米种植面积。(3)国家出台玉米生产支持政策和流通及贸易政策促进玉米种植面积扩大。

(二)我国玉米生产时空特征

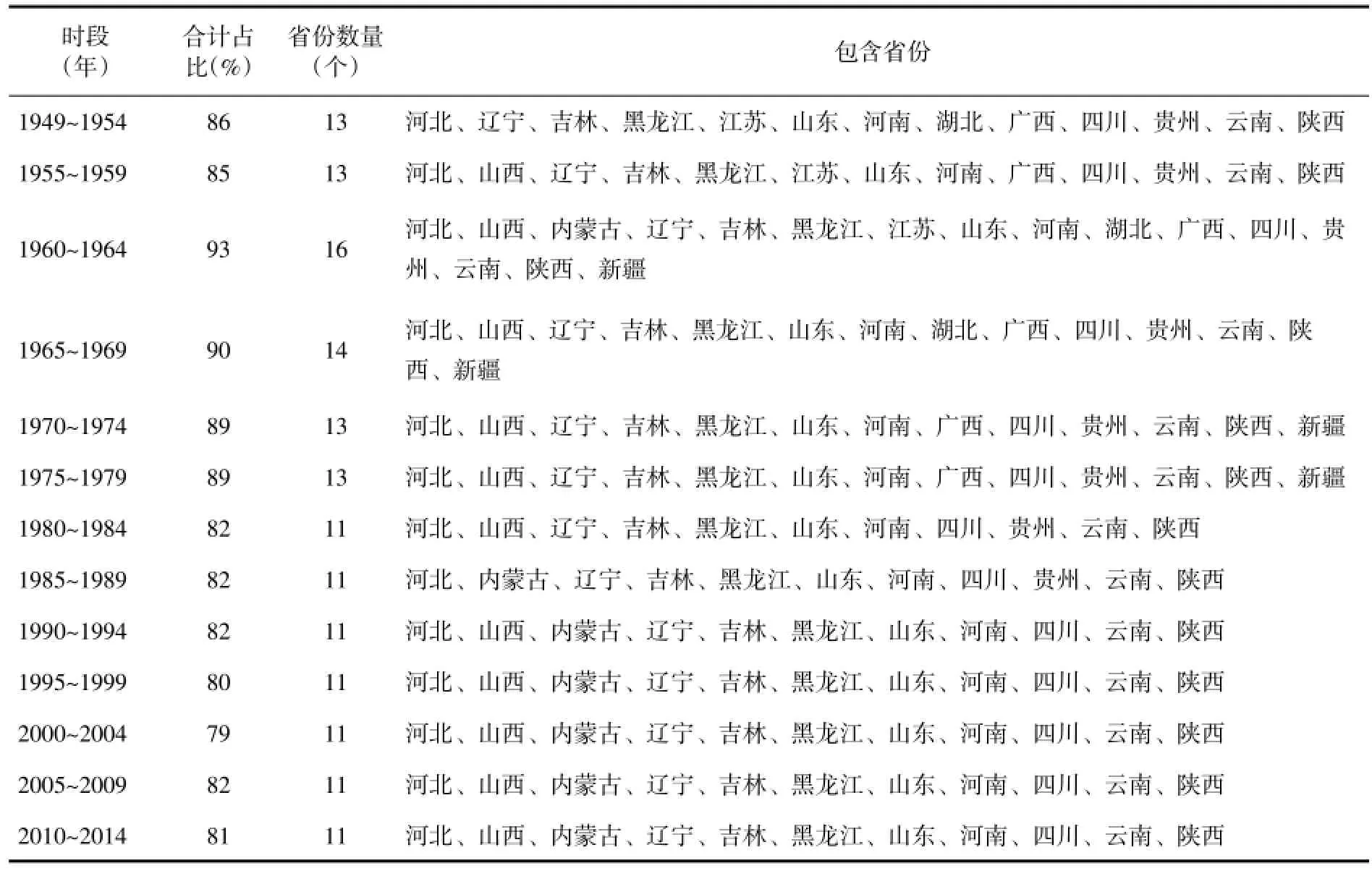

分别计算1949~1954、1955~1959、1960~1964、1965~1969、1970~1974、1975~1979、1980~1984、1985~1989、1990~1994、1995~1999、2000~2004、2005~2009和2010~2014年13个时段全国各省市区玉米产量和种植面积占全国玉米产量和种植面积比重,选取占比3%以上的省市区分析。由表1可知,各省玉米产量占比3%以上省份由13个缩减至10个,尽管省份数量减少,但产量在3%以上省份合计占全国比重基本维持在80%以上。分析全国玉米种植面积可知,玉米种植面积在3%以上省份由13个减至11个,且在1990年后维持稳定状态(见表2)。无论玉米产量还是种植面积均说明我国玉米生产呈集中趋势,且主要分布在东北和华北地区,东北和华北地区也是玉米种植面积增幅较大区域,主要得益于东北和华北地区水肥气热条件更适合玉米种植,东北地区已形成世界第三大玉米带——松辽平原玉米带。四川和云南省代表的西南山地玉米区种植面积和产量基本维持在9%左右,其玉米产量保持稳定,一方面与自然条件适宜玉米种植有关,另一方面与畜牧业较发达有关,尤其四川省作为养猪大省,对玉米饲料需求能保持稳定。

江苏省作为粮食主产省,20世纪70年代末成为玉米非主产省后,此后三十多年玉米产量和种植面积均未恢复之前水平。而江苏省养殖业发达且经济发展水平较高,需要玉米作为优质饲料和工业原粮,本省玉米产量无法满足市场需求,需从东北等地外调玉米。长距离粮食运输不仅花费大量资金,也不利于发挥粮食经济效益。因此,一方面应在具有资源禀赋优势的传统玉米种植区域扩大玉米种植面积,另一方面应兼顾国家农业政策、畜牧业发展及交通条件,适当扩大主销区玉米种植面积,提高玉米种植户经济效益,降低玉米需求企业生产成本。

表1 1949~2014年玉米产量占全国比重3%以上省份

表2 1949~2014年玉米种植面积占全国比重3%以上省份

(三)我国玉米生产要素贡献

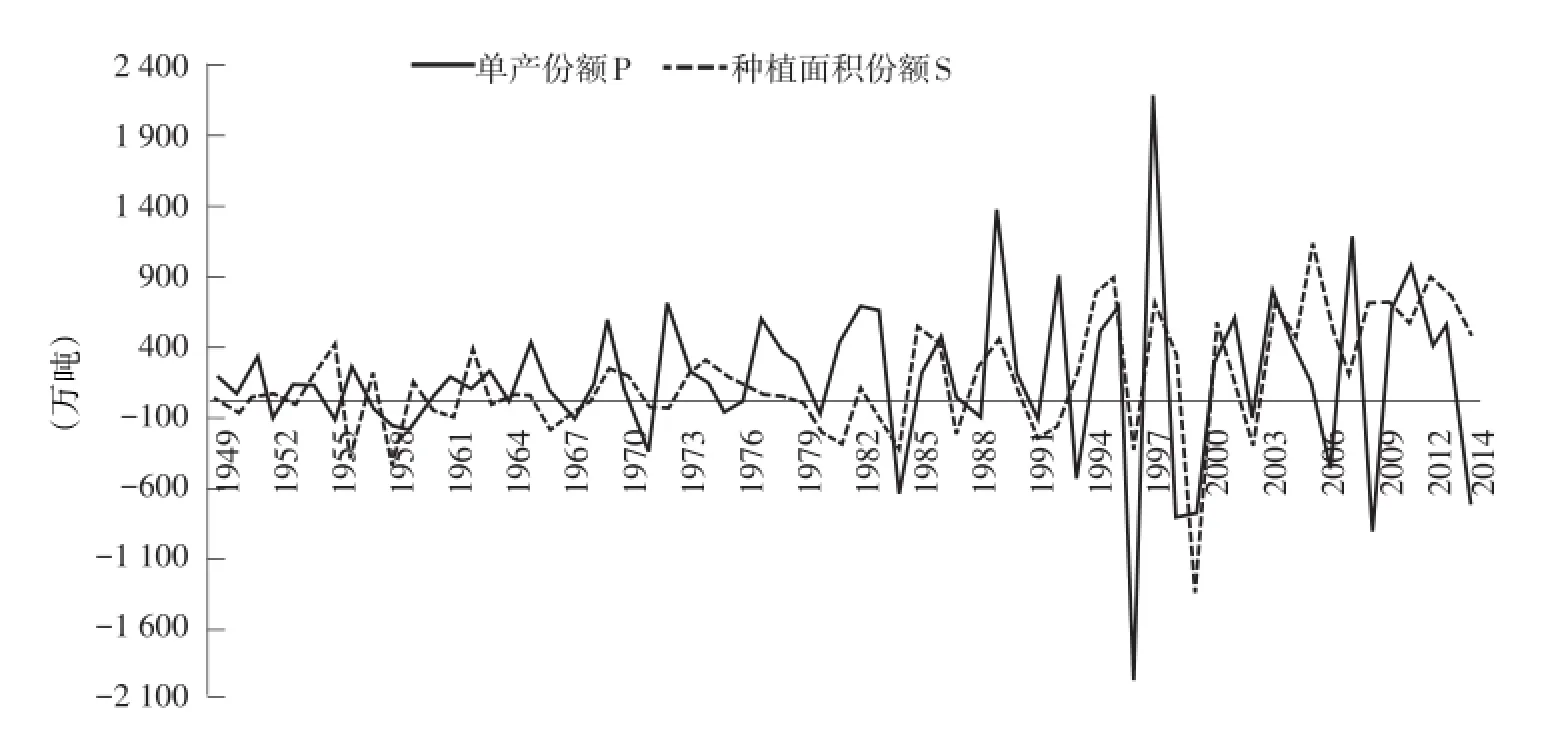

通过LMDI方法分别计算1949~2014年我国玉米增产两个因素,即单产和种植面积。由图3可知,1949~1956年,我国玉米产量增加1 065.4万吨,其中种植面积扩大导致玉米产量增加644.87万吨,因单产提高玉米产量增加为420.53万吨。1956~2013年,相较增加面积,单产提高对我国玉米产量作用更显著。由单产份额和种植面积份额(见图4),1949~2014年,有35年玉米单产份额高于面积份额,说明我国玉米增产主要依靠单产贡献,但从单产份额和种植面积份额波动情况看,单产份额波动明显高于种植面积波动,剧烈波动主要集中在1990年后。

图3 1949~2014年全国玉米生产累计单产和累计面积

图4 1949~2014年全国玉米生产单产份额和种植面积份额

分解1949~2014年各省玉米生产要素贡献(见图5),即分别计算各省单产贡献率和种植面积贡献率,得出我国有16个省份为面积主导型玉米生产,说明我国玉米产量增加主要得益于种植面积增加,与玉米独特作物性质有关,玉米种植面积增加对玉米产量增加具有显著作用(李艳梅等,2015),间接表明我国玉米生产中科技贡献进展缓慢。

图5 1949~2014年全国各省单产及面积贡献率

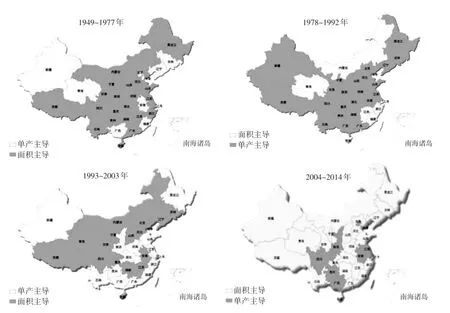

由图6可知,将我国玉米生产划分为1949~1977、1978~1992、1993~2003、2004~2014年四个阶段,分解各省份各阶段玉米生产要素得出,1978~1992年我国23个省份为单产主导型玉米生产;1993~2003年我国13个省份为单产主导型玉米生产;2004~2014年我国7个省份为单产主导型玉米生产。单产主导型玉米生产省份减少说明自1978年后,玉米生产主要为面积主导型生产。尽管近年来我国玉米产量实现较大幅度增长,但为以扩大种植面积为主要动力的增长。随我国工业化、城镇化高速发展,农业用地日益紧张,在耕作制度、育种条件、经营规模等方面未实现跨越式发展前提下,耕地面积减少对粮食产量尤其是玉米产量持续稳定增长是严峻考验。工业化、城镇化对农村劳动力存在“拉力”,表现为非农就业机会增加、收入提高,若玉米种植收益无法与非农就业收入相当,玉米种植面积及产量会受影响。玉米作为初级产品,价格不宜过快上涨。为提高玉米种植者收益,可通过土地流转,扩大种植规模,形成规模效益。

图6 1949~2014年我国各省玉米因素贡献

四、结论与政策建议

本文通过LMDI方法,分析我国1949~2014年全国及各省玉米产量、种植面积和单产间关系与产量变动因素,得出以下结论:首先,我国玉米成为第一大粮食作物,主要得益于玉米种植面积扩大和单产水平提高,种植面积扩大对玉米产量增加的贡献率为51.9%。其次,我国玉米生产呈集中趋势,根据3%种植面积占比和产量占比得出玉米生产集中的十个省份,主要分布于华北和东北地区,现已形成松辽平原玉米带。西南地区云南和四川省种植面积及产量较稳定,主要由于地理原因及畜牧业发展。最后,我国玉米种植省份产量增加为面积主导增加。1978年以来,由面积主导产量增加的省份不断增加。

玉米在农业生产和国民经济中具有重要地位,但同时面临三量齐增困境。为保证玉米产量稳定,提出以下建议:一是提高玉米单产水平,虽然我国玉米单产水平高于国际平均水平,但与高产国家仍存在较大距离,单产提高潜力很大。同时,我国各区域玉米单产水平参差不齐,需依靠科技加快玉米品种更新、栽培技术推广及玉米肥料研发。二是我国耕地面积紧张,应改善农业生产条件,采取多种措施加快农田基础设施建设和中低产田改造,提高农业生产抗灾抗逆能力,扩大高标准现代化农田面积,确保玉米生产高产稳产。三是对具有玉米种植传统且畜牧业发达地区,扩大玉米种植面积,提高玉米产量,提升其玉米自给率,减少外调玉米成本。

[1]程国强.我国粮价政策改革的逻辑与思路[J].农业经济问题,2016(2):4-9.

[2]佴军.近30年江苏省水稻生产的时空变化与效益分析[D].扬州:扬州大学,2013.

[3]韩长赋.玉米论略[J].农业经济问题,2012(6):4-9,110.

[4]顾莉丽,郭庆海.东北地区粮食产量波动研究[J].中国统计,2009(9):17-19.

[5]郭庆海.我国粮食产销格局现状评价与前瞻[J].农业经济问题,1997(11):18-22.

[6]郭庆海.中国玉米主产区的演变与发展[J].玉米科学,2010(1):139-145.

[7]郭庆海.玉米主产区:困境、改革与支持政策——基于吉林省的分析[J].农业经济问题,2015(4):4-10,110.

[8]郭庆海.粮食主产区建设与发展——基于一个粮食大省的视角[M].北京:中国农业出版社,2016.

[9]郭淑敏,马帅,陈印军.我国粮食主产区粮食生产态势与发展对策研究[J].农业现代化研究,2006,27(1):1-6.

[10]郭毅,朱鹤.基于LMDIⅠ方法的城乡收入差距变化对居民总消费影响研究[J].中国软科学,2013(8):34-42.

[11]金涛,陆建飞.江苏粮食生产地域分化的耕地因素分解[J].经济地理,2011,31(11):1886-1890.

[12]李艳梅,陈秧分,刘玉,等.基于LMDI和EMD模型的中国玉米产量变化及其波动性研究[J].北京大学学报(自然科学版),2015, 51(5):946-954.

[13]刘帅,郭焱.中国玉米加工业研究述评[J].生产力研究,2013(11):191-193.

[14]刘玉,高秉博,潘瑜春,等.基于LMDI模型的黄淮海地区县域粮食生产影响因素分解[J].农业工程学报,2013,29(21):1-10.

[15]刘玉,潘瑜春,任旭红,等.基于LMDI的粮食生产因素分解模型及实证分析——以河南省为例[J].北京大学学报(自然科学版), 2014,50(5):887-894.

[16]刘玉,高秉博,潘瑜春,等.基于LMDI模型的中国粮食产量变化及作物构成分解研究[J].自然资源学报,2014,29(10):1709-1720.

[17]刘忠,黄峰,李保国.2003-2011年中国粮食增产的贡献因素分析[J].农业工程学报,2013,29(23):1-8.

[18]仇焕广,徐志刚,吕开宇,等.中国玉米产业经济研究[M].北京:中国农业出版社,2015.

[19]杨春,陆文聪.中国粮食生产空间布局变迁实证[J].经济地理,2008(5):813-816.

[20]杨艳昭,梁玉斌,封志明,等.中国玉米生产消费的时空格局及供需平衡态势[J].农业现代化研究,2016,37(5):817-823.

Tem poraland SpatialCharacteristicsof M aize Production in China

GUOYan,ZHU Junfeng

(Schoolof Economicsand Management,China AgriculturalUniversity,Beijing 100083,China)

Maize is the oneof the largestgrain corps in China.Asa useful corp,maize hasan important role in agriculture.Thispaperanalyzed themain contribution ofmaize yield,area ofproduction and per unit product to temporal and spatial characteristics using LMDImethod during 1949-2014 in China and 31 provinces.It is concluded that China's maize output had increased 17 times since 1949.Because of increasing per unit product,Chinamaize output amount had increased.The contribution rate of planting area was 51.9%.Increasing per unit productwas large;maize production was concentrated in north China and northeast China.The number of provinces which produced maize had reduced since 1978.In order to ensure the stability ofmaize production,itshould be proceed to threeaspects:improvemaize product rely on science and technology;promote maize product rely on infrastructure construction;and expand livestock industry'sself-sufficiency rate.

maize;space-time continuum;main producingarea;LMDI

F326.11

:A

:1674-9189(2017)01-0017-08

*项目来源:国家自然科学基金项目(71273262);2015年度粮食公益性行业科研专项项目(201513004-2)。

郭焱(1988-),男,博士研究生,研究方向:农业经济理论与政策。

朱俊峰(1969-),男,博士,教授,博士生导师,研究方向:农业经济理论与政策。