“编校合一”模式下社科类学术期刊校对质量控制

2017-03-28韩廷俊万惠琴

赵 春 韩廷俊 万惠琴

社会科学学术期刊是社会科学研究成果、稿件的主要载体,对社会科学成果的发表、引领和创新以及社会主义两个文明建设有不可替代的功效。同时,在理论宣传和舆论导向、知识传授等方面有着重要的作用。它不仅为学术研究者提供了一个广阔的交流平台,还承载着传播、积累先进思想和科学文化的任务,是社会主义文化传播的主要阵地。因此,社会科学学术期刊对编校质量有着更高的要求。加强社科类学术期刊校的质量控制管理,降低差错率,将会有效提高社科学术期刊出版质量。如何提高社科期刊编校质量是一个值得探讨的课题。

出版物的质量取决于其内容质量、编校质量和印制质量。编校质量是出版物整体质量的基础。一本高质量的期刊,其编校质量一定是优良的。一篇文章如果内容、结构和学术质量都较好,而编校质量粗糙,读者读起来会如鲠在喉、味同嚼蜡,期刊的影响力必然也会大打折扣。

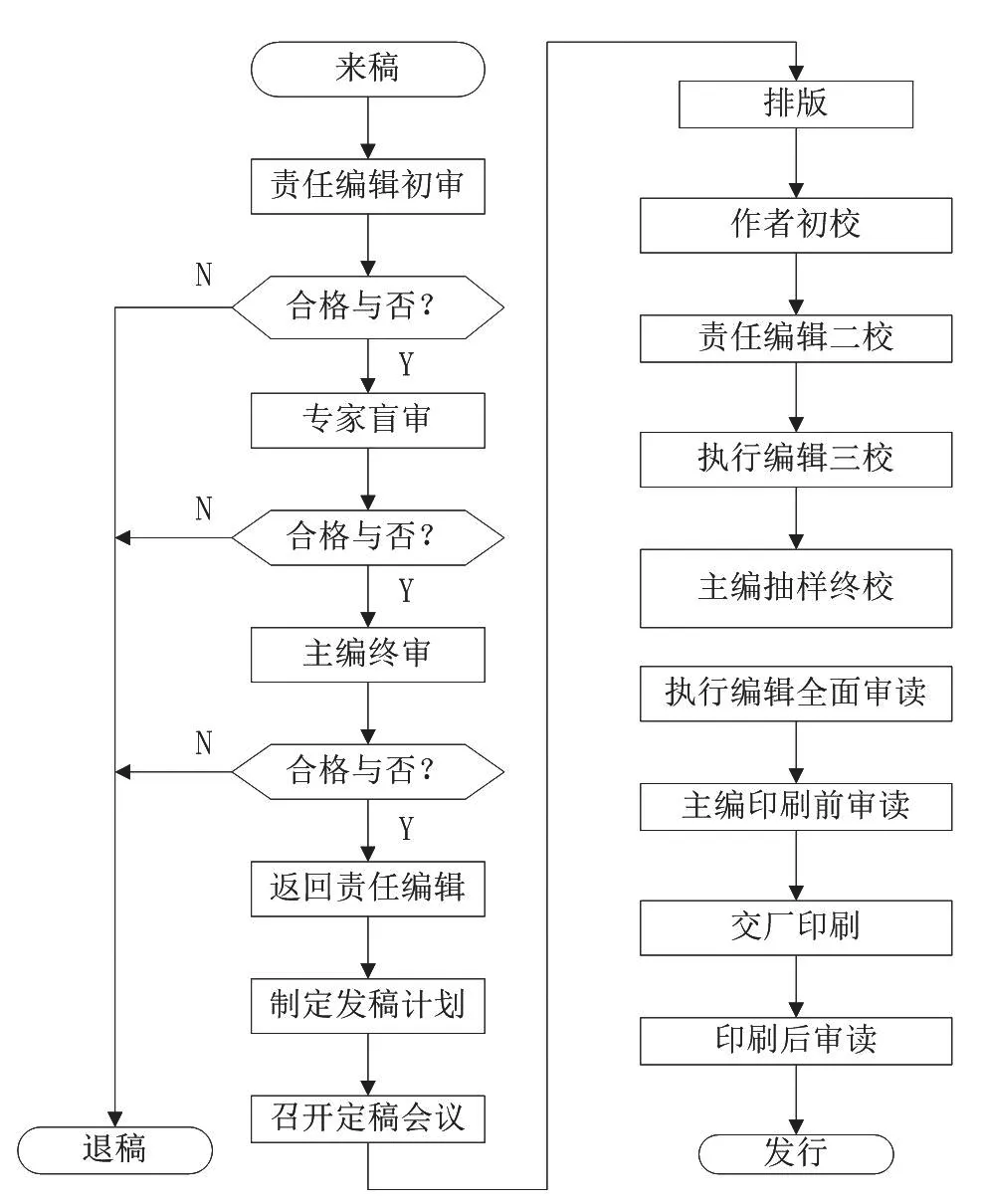

从学术期刊出版整个流程来看(见图1),编辑工作是整个出版工作的中心环节,校对工作是编辑工作的重要组成部分,是出版生产流程中的独立工序[1]。校对是编辑工作的延伸和继续,是根据原稿对校样中的错误进行校正的一项工作,校对工作的好坏直接影响到期刊的质量高低。由于种种客观因素,现在很多学术期刊编辑部无法做到像出版社、报社那样有专职校对人员,基本都采用“编校合一”模式。编辑在整个出版活动中,既要承担编辑的角色,也要承担校对的职能。

一、社科学术期刊论文编排中常见错误类型

社科类学术期刊相对于科技期刊来说图表公式少,基本以文字为主。一般常见出错主要有思想内容错误、语言文字错误、版面格式错误以及参考文献著录格式规范错误等几个方面。

图1:学术期刊出版流程图

(一)思想内容方面的错误

社科学术期刊编辑部一般实行“三审三校”制度,论文学术质量和思想内容“面”上的错误一般由审稿专家把关。但是涉及诸如政治性、知识性以及事实性“点”上的错误则需要编校人员仔细辨识。比如涉及国家主权、民族问题、宗教问题、国际关系等敏感问题就要仔细加以甄别。此外,社科学术期刊承担着传播思想文化的功能,所以对论文里出现的时下网络粗暴语言以及歧视性语言表达也要注意加以防范和修正。

(二)版面格式方面的错误

数字化出版模式下,作者来稿和排版都实现了数字化。相对于手写稿而言,电子稿件文字整洁,内容清晰,具有方便审稿、缩短出版周期等优点。但是,由于电脑系统里字库的差异,办公软件版本的多样性以及使用者电脑熟练程度的各不相同,均很容易会导致电子文档不同的出错现象。电子稿件的即时动态可变的特点,也决定了其性能的不稳定性和错误存在的隐蔽性。诸如(1)字体字号的乱用;(2)图表的位置不当,图表的位置应遵循“先见文、后见图(表)”的编排原则,不能人为将段落分隔成两段;(3)转页、接排、文末空白的处理,等等。面对这种通过文字与图形处理软件产生的数字化文档,其成稿过程的全新改变无疑也给期刊编校质量控制带来新的问题。

(三)语言文字方面的差错

语言文字方面的错误是学术期刊编校过程中最显见的错误。(1)文字差错。文字差错主要有:错字、别字、漏字、多字、使用异形字等。出错频率最高的对期刊编校质量影响最大的是错字和别字。别字尤其是编校工作的重点防范对象。(2)词语错误。这里所说的词语包括词、词组、成语。常见的词语错误包括错用词语,褒贬错位;错用成语;近义词混淆错用等。(3)语法逻辑错误。语法逻辑错误主要指的是逻辑混乱、语言失范。(4)标点符号使用错误。标点符号虽然不是文字,但是在记录语言中有着重要作用。(5)数字使用错误[2]。

(四)参考文献著录格式规范错误

常见的有中英文责任者姓名、题名、刊名、出版年、卷期号、页码、文献类型标志符、出版地等缺漏或者混乱,等等。

二、导致编校质量不高因素

(一)编校人员责任意识淡薄,校对主体单一

校对工作是一项需要稳定注意力的工作,同时又是一项十分单调、枯燥乏味的工作,要静心地校读,专心地比照原稿,要“心无旁骛,耐得住寂寞”。它对从业人员的心理素质有着极高的要求,作为校对主体的编校人员在参与校对活动时,如果校对人员责任意识淡薄,自控能力差,缺乏定力,校对过程中,其知觉、注意力、情绪和思维难免会受到各种外界因素干扰,注意力就会涣散,不能保持注意力的长时间稳定,势必影响校对质量。

在很多人的理念中,校对是一种简单劳动,无法和编辑工作相提并论。故而难免会出现“重编轻校”的现象。“校对工作和编辑工作一样,是文字性、学识性的创造性劳动,是编辑工作的必要延续,是对编辑工作的补充和完善,因而是最重要的出版条件。”[1]

编辑和校对,是出版的两道不同的工序。目前在出版界,除了专业的出版社、报社等有专门专职校对外,一般编辑部由于经费、人员编制等因素大都是采用“编校合一”模式,即让编辑既承担编辑的功能,同时也担负校对的职能。按照编辑部工作流程,从编辑部收稿、专家审稿、编辑加工再到稿件校对,长年累月的重复劳动,难免让人心生厌倦情绪。

(二)编校人员的学识水平受限

社科学术期刊稿件涉及哲学、语言学、文学、经济学、政治学、法学、社会学、新闻学与传播学、图书档案、教育学、统计学、管理学、心理学等不同的学科领域,虽然说学术观点及学术价值由审稿专家把关,但是具体到字、词、句、章则要编辑自己把关,编辑不是“全才”,囿于此,在涉及稿件具体细节上难免会有差错。

(三)校对方法较为传统

由于办刊经费和习惯等因素,目前大多数编辑部都是采用的人工校对方法,人工校读原稿及校样,消灭排版错漏,发现语言文字错误及文字技术整理。在这种“编校合一”模式下,一期期刊基本是执行编辑“一人包揽”,几个校次下来,编辑人员对自己所编稿件已经非常熟悉,这种状态下势必导致“思维定势”,有时候明显的错误也会“司空见惯”,久而久之,甚至产生职业倦怠。

(四)人员编制不足,编辑人才缺乏

“功以才成,业由才广”,编辑人才是编辑出版事业发展的基础力量。没有一流的编辑人才,就没有一流的出版物。编辑的眼光和水平决定着出版物的品质。无论时代如何变化,无论出版物载体和介质如何转换,无论是传统出版还是新兴媒体,都离不开编辑的创造性劳动。编辑工作仍然是整个出版大厦的基础。社科类学术期刊的主办单位大多为高校和科研院所,一方面,这种类型的单位根据财政预算,基本对人员编制都是有所控制的;另一方面,编辑作为小众的特殊专业技术人员,由于出版行业实行行业准入资格及严格的继续教育培训等要求,使得很多有学科背景的人才“望而却步”,导致编辑行业人才缺乏。尤其在目前数字化出版时代背景之下,传统出版行业向数字化转型,既有专业学术背景,又懂数字化技术及开拓经营的复合型编辑人才更是不可多得。

(五)经费投入有限,人员培训不到位

工欲善其事,必先利其器。出版行业是一个不断需要知识更新的行业。根据国家新闻广电出版总署《出版专业技术人员继续教育暂行规定》:“出版单位应当按照有关规定足额提取职工工资总额的1.5%~2.5%作为职工教育经费,支持出版专业技术人员继续教育”,“出版专业技术人员每年参加继续教育的时间累计不少于72小时”。在知识不断更新的时代,只有对出版编辑人员不断进行新技术新知识新规范的再培训,才能提高员工职业技能。但是由于有的出版单位对出版技术人员继续教育相关行业规定认识不足,导致经费投入有限,继续教育预算不多,有的行业培训或者会议能不去就不去,长此以往,由于出版专业技术人员知识更新慢,势必也会对办刊造成一定的影响。

(六)编辑部内部编校质量管理制度不完善

论文的“三审三校”是期刊编辑部的基本制度,它对保障学术期刊质量起着关键作用。但是在实际操作过程中,有的编辑部“三审三校”制度落实不到位,有的以审代编,有的是以编代校,缺乏明确细化的编校质量管理制度。

三、社科学术期刊校对质量控制路径

(一)技术层面

1.培养编校人员的敬业乐业精神,校对主体多元化。学术期刊编辑部要将“坐得住”的人放到编校岗位上,校对工作要耐得寂寞,心静如水,专心致志,一字一符地阅读。校对工作是一项需要稳定注意的工作,又是一项单调枯燥的容易发生注意分散的工作。让个性浮躁的人做此工作,显然刊物的校对质量是没有保证的。校对人员要培养热爱校对工作的志趣,保持良好心态,敬业乐业,全身心投入,抵制周围环境不必要的干扰。

社科学术期刊是文化信息载体,负有传播文化和传承文化的任务。作为编校人员要不断培养自己的职业责任和道德责任。编辑在做校对工作时必须进行角色转换,改变编辑的思维、心理和阅读方式,对没有把握的地方要积极联系作者,仔细核对,必要时请作者自己反复校对。作者自校可以降低稿件的差错率,此外还可以加强编辑们之间的互校,这样可以有效避免每个人的校对“盲区”。校对主体多元化,可以有效提高校对的质量。

2.提高编校人员的学识水平。“校勘主要是纠正书面语言的错误,所以成就突出者,大抵得力于语言学知识的丰富精深。”清代文字训诂学家段玉裁《校雌广义·校勘编》指出。发现语言文字错误凭借编校人员语言文字功力,发现其他错误则要依靠编校人员的知识储备和学识水平。清代校雠家段玉裁在《与诸同志论校书之难》一文中提出:校勘学家应具二种学识,一曰常识,二曰特识。”这里所说的“常识”就是校对的基本方法、操作技术及校对符号的掌握,出版物出错类型和原因及语言文字规范和出错规律的掌握。而“特识”即是要加强相关学科领域的“特殊学识”。只有将“常识”和“特识”相结合才是一名合格编校人员的全面体现。一名合格的编校人员,要有起码的专业责任心,“知之为知之,不知为不知”,要不断增强语言文字功力,扩大知识积累。要有学习精神,边干边学,学识既要广博,也要学有专长,这样编学想长,方可以完成校对这样的智力劳动。

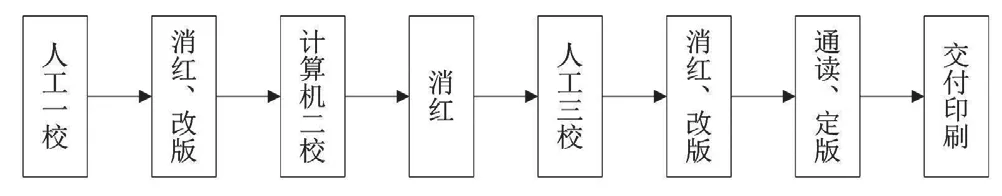

3.传统校对和现代校对相结合。机校,指使用计算机校对软件在电脑上进行校对。人机结合校对,是在新技术条件下的创新,是校对方法的重大发展。计算机校对软件对常见错别字、专有名词及成语错用同音别字,辨识能力强、速度快,是校对的得力工具。计算机校对软件有效克服了“编校合一”模式下执行编辑“一人包揽”的弊端。但是,计算机校对的本质,决定了只能处理可以形式化的东西,其纠错能力是有限的。校对软件对论文中的语法错误、逻辑错误、知识错误几乎无能为力。鉴于此,让我们意识到:人机结合,优势互补,是现代校对方法的发展方向。在实际人机结合校对工作中(图2),电脑校对软件的使用,弥补了一些人工校对的薄弱环节。使用电脑校对软件完成一个校次,作为对人工校对的补充,能使校对的质量大大提高,差错率明显降低,期刊校对周期大大缩短。

图2:人机结合校对工作流程图

(二)管理层面

1.增加人员编制,培养编辑人才。保障编外出版专业技术人员薪资水平。编外人员中符合进编条件的应纳入编制,不符合进编条件的应享受同工同酬待遇,逐渐缩小与在编人员的收入差距,并给予良好的个人发展平台和环境。完善激励机制,绩效工资改革中,适当地向出版专业技术岗位倾斜,学术期刊主办单位通过全面预算管理核定人力成本,从机制上保证出版专业技术人员收入的合理增长,提高其工资、福利待遇,提高他们的工作热情。建立符合实际的进编机制,拿出符合适宜人才进编的审核标准,增加人员编制数量,吸引更多高素质人才。对于有两本或以上社科类学术期刊的期刊社或杂志社,在人员编制紧缺的情形下,可以考虑期刊集群或者集约化管理。这样就便于人员的统一调配和互相支援,这在编校人员因身体健康原因或者个人客观因素不能正常保证编校工作进度时显得尤为重要,这可以有效缓解编辑部人手紧张状况,保证期刊正常出刊和编校质量。

2.加大经费投入,进行人员培训。加大编辑部投入,鼓励编辑出版人员参加继续教育培训,参加行业协会组织的编校技能大赛以及全国有关编辑出版方面的会议,随时掌握行业动态;为新进编辑人员创设良好条件,除了加强岗位培训外,可“以老带新”,让他们熟悉出版法律法规、出版行业标准及编排规范,比如《关于出版物上数字用法的试行规定》《标点符号用法》等等,让新编辑尽快进入角色。加强编辑部内部编校业务学习和交流,大家可以将平日编校工作中遇到的问题或疑惑集体讨论并商讨出具体解决办法。进行编辑职业道德教育,提高编校人员政治思想素质,增强事业心和责任感。社科类学术期刊承载着传承文化和知识以及意识形态领域宣传导向的作用,时常会涉及一些政治敏感方面、民族宗教、国际关系、传统习惯、网络文明等的语言表述问题,因而编校人员除了加强自身必要的学识素养外,还要与时俱进,跟紧主流舆论步伐,知晓诸如《关于正确使用涉台宣传用语的意见》、新华社规定的新闻报道中的禁用词等最新规定,平时多关注、多积累,有疑惑或者不懂之处,多多请教同行或者专家,或者问询作者,翻阅查找工具书,以防差错。

3.完善编辑部内部编校质量奖惩管理制度。建立编辑部内部编校质量奖惩管理制度。期刊编校质量不能将目标锁定在差错率万分之三的合格水平,而应该确立更高层次的目标,对于获得相关奖项的期刊和编辑在给予精神奖励的同时还给予物质奖励。对于有重大编校质量问题的编辑应给与一定的警戒。

社科类学术期刊承载着前沿意识形态领域引领、文化传承和知识传播的重任。在经济发展和社会进步中发挥着巨大的作用。作为社科类学术期刊编辑要加强自身修养,思想政治修养上做个明白人,职业道德修养上做个正直人,专业学识修养上做个博古通今之人,语言文字修养上做一个咬文嚼字的人,做好作者的最佳配角,在期刊编校过程中,克服重编辑、轻校对的思想。把控好编校质量控制,做优秀作品的助产士、广大读者利益的捍卫者、民族文字的守护神、优秀文化的建设者。

[1]周奇.现代校对学概论[M].苏州:苏州大学出版社,2005.

[2]周奇.编辑阅读与校对阅读之比较研究[M].北京:首都师范大学出版社,2009.

[3]刘素梅.提高科技期刊编校质量的途径[J].淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版),2010(6):190-191.