论传统调性音乐和现代音乐的节奏及其相关概念

2017-03-23任达敏

任达敏

论传统调性音乐和现代音乐的节奏及其相关概念

任达敏

国内的基本乐理的体系与概念已经极大地落后于现代音乐实践。其中最值得注意的是切分的定义。如果不更新节拍与切分的认识,会极大地妨碍对20世纪音乐节奏的认识。本文提出了全新的节拍与切分概念,而且以新概念为依托,对不同时期的严肃音乐和20世纪的现代流行音乐和爵士乐的节奏特点进行了分析与总结。

乐理新概念;严肃音乐;流行音乐;爵士乐;节奏特点

就当代音乐创作而言,一个作曲家如何使他笔下的节奏具有现代感并且用合理的记谱法体现,这是一个复杂的问题,也是每一个作曲家必须首先从理论上解决的问题。而作为视唱练耳教师,则涉及了如何正确解读现代音乐节奏并且在教学中指导学生学习的问题。本文将要着重论述两个问题:1.节拍理论及其概念的更新;2.传统调性音乐、现代严肃音乐、流行音乐及爵士乐的节奏特点。⓪

一、切分音概念的困惑

如果用最简单的话来概括传统调性音乐、现代严肃音乐、流行音乐及爵士乐之间区别,就是:传统音乐的节奏体现了节拍的规则运动,只采用有限的切分;现代音乐的节奏则广泛采用切分,在不同程度上避免了节拍的规则运动。

“切分”概念是上述论述的核心,这个概念恰恰也是本文论述的要点,笔者认为,国内的基本乐理体系中节拍和节奏的概念亟待更新,因为我国现行的乐理体系对节奏和节拍的认识已经落后于当代国际音乐节奏理论的发展。现行乐理的节奏概念阐述的谬误不但极大地妨碍了学习这种乐理的中国作曲家对现代音乐节奏的有效控制,而且也妨碍了学习者对现代音乐节奏的理解,甚至看不懂西方学术著作中的有关节奏的论述。可以说,以古典音乐的节拍运动方式为参照,广泛采用切分是现代音乐节奏的特色。这句话说起来简单,但未必能够被正确理解。

例如,美国著名音乐理论家罗伯特·奥特曼在其《高级和声—理论与应用》(第五版)①罗伯特·奥特曼(Robert W.Ottman)的和声著作由两册组成,《高级和声—理论与应用》(Advanced Harmony—Theory and Practice,Fifth Edition;Prentice Hall)是下册,与之配套的还有上册《初级和声—理论与应用》(Elementary Harmony—Theory and Practice,Fifth Edition;Prentice Hall)。笔者已经将这两册著作译成中文,即将出版。的第十五章论述了现代音乐节奏,他引用了斯特拉文斯基《春之祭》的一个片段(见谱1;谱中的箭头是笔者添加的),奥特曼谈到了在这个简单的二拍子音乐中有许多切分。根据我们在国内看到的乐理教科书中的切分音的定义,你能看出其中哪里有切分音吗?斯特拉文斯基是根据什么原理而巧妙地控制了他作品中的节奏?

谱1 斯特拉文斯基《春之祭》片段

按照国内大部分基本乐理教科书提供的切分音概念来看,谱1中不存在切分。以往的国、内外的乐理教科书中都存在着一个共同缺陷,其中的大部分术语都缺少科学的定义或定义模糊,通常都是以描述性的语言代替了准确和简洁的定义。我们不妨浏览一下人民音乐出版社1958年引进出版的前苏联音乐理论家伊·斯波索宾的著作《音乐基本理论》(汪启璋译)的切分音的定义②之所以这部译著成为关注的重点,是因为笔者认为这部译著为中国的基本乐理教科书奠定了重要的基础,例如,李重光先生的《音乐理论基础》(北京:人民音乐出版社1962年版)的许多内容均出自该译著。。

斯波索宾的《音乐基本理论》(第47页)的定义是:“在弱拍开始并在下一拍上持续着的音,叫做切分音”。谱2是该书给出的几个切分音(用箭头指示的音符,箭头是由笔者添加的)的例子,它们的形态符合该定义的描述。

谱2 切分音示例

谱3是该书给出的另外两个切分音的例子,它的构成显然与其定义相矛盾,因为它们并非开始于弱拍。

谱3 切分音示例

如果以斯波索宾的切分音定义为基础,笔者有这样的疑问:例中的所有切分音都是从弱拍开始吗?如果不是从弱拍开始,为何称它是切分音?或许是翻译有误?

除了切分音的定义与音乐实践不吻合之外,还有一个没有说清楚的问题:为什么上述例子中的那些带有箭头的音是切分音,其他音却不是?我们看到,大部分教科书都没有给出合理的解释。许多工具书中有关切分的解释也是不够清楚。我们不妨再看一看《外国音乐词典》③该书由《柯林斯音乐百科词典》(Collins Encyclopedia of Music,1976)译出,顾连理等翻译,上海:上海音乐出版社1980年版。的“切分法”(syncopation)词条给出的定义和谱例:“将一个或几个重音放在小节中通常没有重音的地方。可以不同的方式出现。例如,(1)节奏先现……(3)在非强拍或一拍的细部表明重音”(该词条中引用的谱例分别见谱4和谱5)。

谱4 贝多芬《钢琴奏鸣曲》Op.31,No.1片段

谱5 莫扎特《钢琴奏鸣曲》K309片段

该词典没有具体指明谱4中的哪些音或和弦是切分,笔者认为应该是那些被笔者方框标示处理的音或和弦。此外,这个词条没有解释该例中“没有重音的地方”指的是哪里。笔者也很好奇,想知道些描述的原文是怎样陈述的,于是找到了英文版《柯林斯音乐百科词典》④Sir Jack Westrup and F.Ll.Harrison:Collins Encyclopedia of Music revised by Conrad Wilson,William Collins Sons&Company Limited,1976.的syncopation词条,其中的“(3)在非强拍或一拍的细部表明重音”的英文是“(3)By an indicated stress on an unaccented beat or on a subdivision of the beat”。笔者发现,译文中的“subdivision”的“细部”译法不够准确,这个英文术语在这里指的是“分拍”,即拍的次分,全句应该译成“(3)把明显的重音置于非强拍或分拍上”。再看该词条的“(4)拍点休止而音出现在拍中细部”(使用的谱例见谱6)⑤笔者认为,该例中用箭头指示的那些后半拍上的音无疑为切分音,箭头是笔者添加的。。

谱6 舒曼《幻想曲》Op.17片段

笔者发现,之所以切分音的定义与实践相矛盾,是因为斯氏的《音乐基本理论》中有关拍与拍子的理论基础和重音的定义不完善,无法支撑切分的认识。那么到底什么是切分?笔者经过深入和系统地研究之后发现,切分不是一个简单的概念,它需要系统的节拍与重音理论的支撑。笔者有关切分音、重音与节拍的研究成果,已经在2016年出版的《基本乐理》中得到体现,下文会引用该书中的部分内容⑥关于国内现行乐理教科书的节拍体系存在的问题以及概念更新,详见笔者的文章《几个需要重新审视和应该增补的乐理概念》,《星海音乐学院学报》2007年第2期。。首先应该细化的是重音概念,还需要确立的是“分拍”和“并拍”的概念,以分拍理论为基础,可以获得多层重音的认识。

1.重音的种类

重音就是对某一拍或某一拍的局部(分拍)音量的加强。重音分为四种。

(1)力度重音。在音符上方或下方使用的记号“>”叫做重音记号,使用重音记号的重音叫做力度重音(见谱7)。

谱7 力度重音示例

(2)长音重音。在旋律或节奏运动中,如果出现较长时值的音,这个音就会产生重音效果,这样的重音叫做长音重音(或“感觉重音⑦[英]托马斯·克里斯坦森主编:《剑桥西方音乐理论发展史》,任达敏译,上海:上海音乐出版社2011年版,第22章,第671-673页。该章作者贾斯廷·伦敦(Justin London)谈到了音乐理论家兼作曲家弗雷德·莱达尔(Fred Lerdahl)和语言学家雷·贾肯多夫(Ray Jackendoff)携手进行的重要的调性音乐研究,该研究受语言的韵律构造(prosodic structure)的影响极大。莱达尔和贾肯多夫谈到了“感觉重音”(phenomenal accent),它们不仅包括力度强调,而且也包括相对长度以及音色或织体的突然改变等。”)。对于长音重音,乐谱上即使没有出现重音记号,一般在演唱或演奏时也应该适当加强它,如谱8中两个用方框标示的四分音符(见谱8)。

谱8 长音重音示例

谱7所示的力度重音实际上也和长音重音相吻合,它们被加上了重音记号,是为了强调,即使没有重音记号出现,这些音也应该适当给予加强。

(3)节拍重音。乐音的节奏并非杂乱无章,而是建立在有规则的强弱循环的律动之中。节拍重音是有规则地出现在拍子运动中的重音。缺乏有规律的重音,就不能形成拍子。请比较谱9的三个音型,其中b和c的重音都是节拍重音:

谱9 节拍重音示例

(4)音调重音。当某一个音的高度明显地高于其它音时,这个音就会在听觉中得到强调,这种强调叫做音调重音。在谱10的旋律片段中,方框标示的两个音的音高明显地高于其它音,因而在这两个音上形成了音调重音。

谱10 卡巴列夫斯基《简易变奏曲》

2.准确的切分音定义需要分拍概念的支持

要完善切分音的定义,离不开多层分拍与并拍概念的支持。笔者在《基本乐理》中引进了分拍与并拍的概念。分拍的定义是:“把拍划分为更短时值的音符,叫做分拍。分拍有两种,一种是单纯分拍,另一种是复合分拍”(《基本乐理》第五章,第42页)。以单纯音符作为拍子单位而将单位拍加以细分的方式叫做单纯分拍。把单纯音符拍的时值做一分为二的自然划分,叫做单纯首次分拍;把单纯音符拍的时值做一分为四的划分,叫做单纯二次分拍;对于较大的音符拍(主要是二分音符和四分音符),还可以进行三次分拍和四次分拍。将两拍合并为一拍,叫做首次并拍,将四拍合为一拍,叫做二次并拍,乐曲的速度较快时,需要并拍。分拍层或并拍层中也暗含了各拍层中的“节拍重音”。总的看,在各个分拍层中,重音的分布规律是“前(拍)强后(拍)弱”。以4/4拍为例,单纯音符的分拍与并拍的构成关系及其重音分布如表1所示:

表1 单纯分拍与并拍及其“节拍”重音分布示意

3.切分音的定义

有了分拍的概念做支撑,我们就可以给出一个比较完善的切分音定义:“打破正常的节拍重音流动的、出现在弱拍或弱位(即强拍或弱拍的拍后位置,如后半拍)的重音叫做切分音。当力度重音、音调重音和长音重音与拍子重音不一致时,就会产生切分音”(《基本乐理》第四章,第38页)。

非强拍上出现的长音是较为常见的切分音,因为这种重音将强拍上的重音向弱拍转移,或强位置(比如弱拍的前半拍)上的重音向弱位置(弱拍的后半拍)转移。切分音的时值可以用休止符来缩短,见谱11。

谱11

长音切分音主要出现在三个拍子层次上,一是在单位拍(如2/4拍的四分音符,3/8拍的八分音符)的节奏关系中,切分音的时值为两拍;二是在单位拍的首次分拍的节奏关系中,切分音的时值为一拍;三是在二次分拍的节奏关系中,切分音的时值为半拍,见谱12。

谱12

切分音不一定是长时值的音符,带音调重音和力度重音的短时值音符也可以形成切分音,如谱13所示(标记箭头的音)。

谱13

4.旋律中的节拍运动

我们听音乐时,之所以会感觉到一首曲子是三拍子、另一首曲子是四拍子或其他拍子,是因为旋律的节奏运动是有规律的。无论节奏多么复杂,旋律节拍感的形成靠的是有规律地突出每小节的强拍音。突出强拍音的主要方式是在强拍上使用力度重音或长音重音。

在谱14中,我们能够感觉到开头两小节旋律中的四分音符是重音,因为它们的时值较长,这两小节确立了每隔一个四分音符的时值就出现一次重音的规律,所以,这个旋律给人一种二拍子的感觉。

谱14 韦柏《自由射手》片段

在旋律中,在大多数小节的强拍(也包括复拍子里的次强拍)上出现长音重音,是音乐节奏运动的基本规律,周期性的出现长音重音,才能形成有规律的节拍律动。例如,谱15是三拍子的乐曲,它多数小节的第一拍都出现了长音重音(箭头指示的音符)。

谱15 舒伯特《菩提树》片段

有时,旋律的拍子由相同的音型重复而形成,这时候长音不一定出现在强拍上。谱16是3/4拍,前三小节里的长音都是落在第二拍上,它的三拍子律动是靠相同的音型重复而形成的。

谱16 奥斯特洛夫斯基

现在我们回到本文引用的谱1,对于这个例子,奥特曼《高级和声》的第十五章有这样的论述(第405页):“切分音使用的明显增加常给人一种节奏手法剧烈改变的印象。但是,如果我们把切分音定义为对规则循环重音以外的拍或分拍的加强,而且被听到的这种加强与规则的(无论是被奏出的还是暗示的)节拍模式发声冲突,那么至少从原则上讲,切分音没有给风格带来变化,只是频度上有差别。例15.7(即本文引用的谱1)是出自斯特拉文斯基的著名例子,......然而,人们听到的与暗含的规则单纯二拍子形成对抗的那些重音,用十九世纪可以接受的该术语的含义来看,仍然构成了切分。⑧原文:A marked increase in the use of syncopation often gives the impression of a radical change in rhythmic practices.But if we define syncopation as the accenting of beats or parts of beats other than those of the regularly recurring accent,these being heard against a regular metric pattern,either sounded or implied,then at least in principle there is no change in style brought about by syncopation,except in degree.……The well-known example from Stravinsky,Figure 15.7…….The accents,however,being heard against an implied regular duple simple meter,still constitute syncopation in the accepted nineteenth-century meaning of the term.”毫无疑问,谱1中被笔者标记了箭头的和弦就是切分。

三、严肃音乐、流行音乐以及爵士乐的节奏特点

以完善的切分概念为基础,对于不同的音乐风格的节奏,完全可以通过切分音的用法进行区分。严肃音乐、流行音乐和爵士乐的节奏各有各的特点。20世纪之前的调性音乐、20世纪以来的严肃调性音乐和无调性音乐的节奏各有不同的特点,流行音乐和爵士乐的节奏各有不同的特点。概述如下:

1.20世纪之前的传统调性音乐⑨20世纪之前的传统调性音乐指的是巴洛克时期、古典主义时期和浪漫主义时期的音乐。这三个时期的音乐的特点是以大、小调为基础,调式的不同音级及其和弦具有功能和等级差别,例如,在所有和弦中,主和弦是核心,属和弦是仅次于主和弦的重要和弦,其他和弦以不同的远、近关系趋向于主和弦。的节奏特点

(1)传统调性音乐的节拍有很强的规律,节拍的律动主要靠强拍上的长音重音来体现,或采用音型重复。(2)有节制地使用切分音节奏,但不破坏节拍运动的总的特点。(3)一般情况下,旋律音采用切分,伴奏不切分。切分要么是偶尔出现,要么是有规律地出现。(4)如果旋律与伴奏和弦同步切分,一般会构成局部换拍子的效果。比如,赫米奥拉(hemiola)节奏手法。

2.20世纪以来严肃调性音乐的节奏特点

20世纪的严肃调性音乐节奏主要表现为节拍运动不规则,根据拍号用法,可分为四类:

(1)有拍号而且拍号较少改变,但广泛使用切分音,比如,《春之祭》。(2)有拍号,拍号不断改变,比如,科普兰的《阿帕拉契之春》。(3)无拍号。(4)复节奏,不同的声部采用不同的拍号。实际上,前三种节奏运用方式之间并没有本质差别,只有记谱法的差别和节拍不规则程度高低的差别。

巴托克的《小宇宙钢琴教程》的六首《保加利亚舞曲》的拍号均以八分音符为单位拍,巴托克将小节中的单位拍以不规则方式循环,试图避免单一的节拍规律(见表2)。

表2 巴托克《六首保加利亚舞曲》的拍号

巴托克《小宇宙钢琴教程》中《第一保加利亚舞曲》的拍号和9/8拍相似,但是,巴托克将每小节中的9拍以4+2+3的不规则方式划分,避免单一的节拍循环,实际效果等于每小节有4/8、2/ 8和3/8这三种拍子在循环,这种变化实际上等于不规则切分,见谱17。

谱17 巴托克《第一保加利亚舞曲》片段

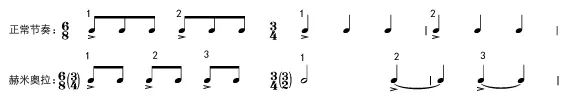

赫米奥拉的原意是3∶2,在古希腊的音高体系中是代表五度的术语。在节奏领域,它代表一种节奏手法,即把两个三音组演奏成三个二音组。赫米奥拉的本质就是引进切分音(见谱18)。例如,柴可夫斯基的《大圆舞曲》(见谱19)中所采用的赫米奥拉节奏(第5-9小节)手法十分精彩,堪称典范。

谱18 赫米奥拉节奏示意

谱19 柴可夫斯基《天鹅湖》,第二幕《大圆舞曲》片段,3/4拍与赫米奥拉节奏

笔者创作于2004年的作品《山歌—为小提琴与钢琴而作》由两部分组成,第一部分为慢板,表现了抒情与浪漫的情调。第二部分为快板,采用了云南彝族民歌《跳月歌》的素材,其音乐的发展逐渐高涨,表现了欢庆的场面和火热的激情。第二部分的旋律与伴奏采用了赫米奥拉与不规则节奏划分,常规的拍子通过特定音型的循环而被打破(见谱20)。

三年前笔者应约为“2013爱丽丝与爱伦诺·勋菲尔德国际弦乐比赛”(The Alice and Eleonore Schoenfeld International String Competition for Violin and Cello)创作了大提琴决赛指定演奏作品《南粤随想曲—为大提琴和钢琴而作》⑩该作品获得“2013爱丽丝与爱伦诺·勋菲尔德国际弦乐比赛”“杰出作品奖”。该比赛由美国青年音乐家基金会(YMF)提供支持。,该作品在旋律方面采用了广东音乐的元素,在第一部分的开头14小节里,其旋律的节奏以音型化方式构成局部的3/16和3/8拍,这些暗含的变拍子实际上构成了不规则切分(见谱21)。

美国现代作曲家阿伦·科普兰是一位节奏控制大师,他的节奏运用特别具有现代感,在他的管弦乐曲《阿帕拉契之春》中,他广泛采用了变拍子的方式来改变音乐节奏,他的变拍子的逻辑是很清楚的:每一种拍子的小节内第一拍都出现了重音,从而体现了给定拍号的常规的节拍强弱规律(见谱22)。

谱20 任达敏《山歌—为小提琴与钢琴而作》,第二部分片段

谱21 任达敏《南粤随想曲—为大提琴和钢琴而作》

谱22 科普兰《阿帕拉契之春》片段

需要进一步探讨的是,科普兰频繁变拍子的意图是什么?我们将谱22改为用单一的4/4拍记谱,即以一种常规节拍律动为基础,由此可以看出,科普兰的变换拍子的目的是为了达到不规则切分的效果。从被笔者改换了记谱法的谱23可以看出,那些被笔者用方框标示的音符构成了无规律的切分节奏。

谱23 科普兰《阿帕拉契之春》片段改为用单一4/4拍记谱

斯特拉文斯基也是一位节奏控制大师,他的舞剧音乐《彼得鲁什卡》中包含了丰富多彩的现代节奏。在谱24的作品片段中,从第4小节开始进入5/8拍,每小节的第一拍都有力度重音,强调了5拍子的律动,但是,旋律的音型是四个八分音符为一组,在该音组的几次重复中,节拍重音变成了在该四音组的每个音上轮流出现,因而形成了5拍子的节拍重音与该重音在四音组中移位循环之间的冲突,产生了奇特的复节奏运动效果。

谱24 斯特拉文斯基《彼得鲁什卡》中广泛采用变拍子

3.无调性音乐的节奏特点

如果我们翻看20世纪以来无调性音乐的乐谱,特别是序列音乐的乐谱,会发现它的节奏是杂乱无章的,即使有拍号也不会体现这个拍号的节奏运动规律。无调性音乐,特别是十二音音乐,其12个音高要素是平等的,没有主次之分,因而节奏是以非周期性和不规则性为特征。美国作曲家查尔斯·伍奥里南在其著作《简明十二音作曲法》①[美]查尔斯·伍奥里南:《简明十二音作曲法》,任达敏译,北京:人民音乐出版社1999年版,第36页。中提出的无调性音乐的处理原则对我们具有理论指导意义。他指出,如谱25所示,对于类似a的自然音高续进,节奏上最好应该表现为如b那样,如果处理成如c那样,则显得不够自然,因为调性音乐的音高是有主次等级的,只有强弱节奏等级划分鲜明的节奏,才能和调性音乐风格相匹配。

谱25 调性音乐节奏处理示例

反之,如谱26所示,对于其中a的十二音高序进,最好应表现为如b那样,如果处理成如c那样,强弱节奏等级很鲜明,则显得有些滑稽和不自然,因为十二音音乐的所有音高都是平等的,没有等级差别,只有强弱等级不鲜明的节奏才能与无调性音乐风格相匹配。

谱26 十二音音乐节奏处理示例

4.爵士乐的节奏特点

总的来看,爵士乐的节奏有如下特点:(1)旋律与和声广泛使用切分节奏,即正常的节拍重音或强位重音被先现或延迟。节拍运动主要靠贝司或打击乐来体现。(2)主要由乐器演奏(声乐在爵士乐中所占比例较小),即兴演奏与预先编曲相结合。(3)乐器演奏或人声歌唱采用独特的音色以及独特的奏法或唱法,例如,常采用滑音。(4)采用独特的和声进行。

(1)早期爵士乐的切分特点

拉格泰姆是美国20世纪初形成的早期爵士乐重要体裁,它的节奏特点是广泛使用和弦音切分,偶尔采用和弦外音的先现切分。拉格泰姆的切分音主要出现在二次分拍的层次上,切分音的时值以八分音符为主。谱27是斯科特·乔普林的《枫叶拉格泰姆》的开始片段,用方框标示的音符为切分音。

谱27 斯科特·乔普林《枫叶拉格泰姆》片段

乔治·格什温创作于1927年的拉丁爵士风格的钢琴曲《第一前奏曲》(见谱28)始终采用了一种类似探戈的切分节奏的伴奏音型,其旋律也经常在第二拍的拍后(offbeat)位置使用附点音符的切分音,见谱28中方框标示的音符或和弦:

谱28 乔治·格什温《第一前奏曲》选段

2)摇摆爵士乐的节奏特点

摇摆的英文为“swing”,该术语既代表一种爵士乐风格即1930年代在美国出现的“摇摆乐”,也代表一种节奏特性即摇摆节奏。摇摆节奏和摇摆化的切分是主流爵士乐的重要特色。摇摆爵士乐主要采用4/4拍,它的基本律动是三连音节奏,乐谱的开头一般会出现“swing”字样,或者用符号提示。演奏者或演唱者必须按照摇摆节奏的规律读谱,才能演奏或演唱出摇摆爵士风格。谱29中,a是日本演奏家乌野薰改编的摇摆风格的《秋叶》(科斯马原曲)的原版乐谱,b是笔者按照实际演奏效果改写的记谱法,方框标示的音符是摇摆性旋律切分,方框标示的和弦是摇摆性和弦切分。

谱29 乌野薰改编《秋叶》选段

5.流行音乐的节奏特点

流行音乐(pop music),又叫通俗音乐或大众音乐,是20世纪在国际上广为流行的一种涵盖范围很广的音乐风格,与这种风格有关的音乐大多为抒情歌曲和通俗易懂的器乐曲。流行音乐的特点也体现在切分音的使用上,特点包括:(1)使用拍内和弦音切分。(2)广泛采用跨拍的和弦音或和弦外音先现切分。(3)广泛使用跨拍的整体和弦先现切分。

笔者发现,早在十九世纪初的欧洲某些作曲家的作品中,就已经出现了20世纪流行音乐中常见的先现式切分音用法的先兆。在谱4提供的贝多芬作品的片段中,方框标示的音符就是先现式切分。肖邦的《圆舞曲》op.64 Nr 1由再现单三部曲式构成,其中间的抒情主题旋律的起始方式很独特,弱起拍的音符似乎是一个先现音(谱30中方框标示的两个音符),但却没有像常规的先现音那样与后面被先现的音断开(贝多芬作品的例子也是如此),因而形成了在十九世纪极为罕见的先现式切分节奏。

谱30 肖邦《圆舞曲》Op.64,No.1片段

在20世纪的流行音乐中,除了旋律中广泛使用先现式切分之外,伴奏和声中的先现切分也很普遍。以肯尼·G的高音萨克斯管独奏曲《回家》为例(见谱31),在其标号B之后的前4小节里,和前面的段落一样,旋律中有大量的切分音(见方框标示的音符),在之后的第5-7小节,除了旋律切分之外,每小节第3拍的和弦都在实际演奏中提前半拍出现(见谱31中加方框的和弦记号),形成了旋律与和弦同步先现切分。

谱31 肯尼·G《回家》片段

结语

从音乐的节奏运动特性来看,20世纪以前的调性音乐的节奏运动总是与其采用的拍号所代表的节拍强弱规律相吻合的,而20世纪以后的严肃音乐,无论采用何种拍号记谱,都会打破规则的节拍运动——即实现无规律的切分。而流行音乐或是爵士乐则体现了另外一种节奏运动倾向——一方面用节奏组的伴奏乐器体现强有力的周期性节拍运动模式,另一方面通过采用旋律切分或者和声节奏与旋律的同步切分来打破四平八稳的节奏律动。总之,通过采用各种类型的切分来使音乐获得现代感,是20世纪以来的各种现代音乐风格的共同特点,而不同类型的切分法,则给我们提供了区分不同现代音乐风格的重要依据。

作者附言:此文是笔者根据在2016年11月24日由星海音乐学院举办的2016“全国高等音乐艺术学院基本乐科教学与招生改革研讨会”上的专题讲座提纲整理而成。

(责任编辑张璟)

J602

:A

10.3969/j.issn1003-7721.2017.01.006

1003-7721(2017)01-0041-14

2016-12-05

任达敏,男,星海音乐学院教授(广州510500)。