唐代佛教乐器螺贝源流考

2017-03-23段文

段 文

(德州学院音乐学院,山东 德州 253023)

唐代佛教乐器螺贝源流考

段 文

(德州学院音乐学院,山东 德州 253023)

螺贝是唐代宫廷乐队中一件被广泛应用的特色乐器。螺贝作为一件普通的响器,进而成为佛教音乐中的重要乐器,并最终转化为佛教圣物,按照其功用特征则大致分为法器、乐器与法器并存及法器回归三个重要阶段:原始佛教时期是法器阶段;西域时期、魏晋南北朝时期、隋唐属于乐器与法器并存阶段;从宋代至近现代则属于法器回归阶段。本文主要对前两个阶段的发展脉络进行梳理和考证。

螺贝;唐代;佛教音乐

螺贝,是佛教乐器家族中一件极具特色的乐器,它既是乐器,又是法器,因此被称之为法螺。北魏时期云岗石窟雕刻中已有吹贝的伎乐形象,表明其出现年代更早。隋、唐时期广泛用于西凉、高丽、龟兹、天竺、扶南诸部乐。那么,如何看待螺贝这件乐器?它从产生就归属于佛教吗?归属于佛教后是作为乐器还是法器?在原始佛教中的地位如何?传入中国后有什么变化?它的发展踪迹有着什么样的历史背景和文化内涵?这些是本文将要展开讨论的主要内容,从中我们可以看到在螺贝这件小小的佛教乐器上所反映出的中印古代文化交流和交融的深刻内涵。

一、螺贝概述

螺贝,又名蠡、贝,生长在大海,俗称海螺,系软体动物,肉可食,螺头穿孔吹之,声大而远。汉语称为梵贝、螺号、法螺、玉螺、玉蠡,梵语称之为Sankha,藏语称为东嘎、统嘎、董嘎尔等,蒙古语称为冻思,傣语称为海三。《康熙字典》载:“螺同蠃。”《尔雅、释鱼》云:“蠃,大者如斗,出日南,涨海中。可以为酒杯。”《山海经》载:“槐江之山丘,时之木出焉,其中多蠃母。郭璞江赋:‘鹦蠃漩蜗。’南州异物志曰:‘鹦鹉螺,状如覆杯,头如鸟头,向其腹视似鹦鹉,故以为名。’”《辞海、中》解云:“法螺,不同种属而形状大致类似的一类腹足纲的通称。最典型的例子是法螺,属嵌线螺科,壳尖长圆锥形,追大的全长四十余厘米。螺层高,壳口大,卵形,橙红色,前后有沟唇,稍反折,壳面淡褐色有斑点,内体淡赤色,生于礁岩间,以海藻为食,我国台湾和南海各岛屿均产,肉供食用,壳顶穿孔吹之呜呜做声,自古为佛事和军用的乐器(僧、道称‘海哱螺’也通称‘梵贝’,旧时渔民在海上工作时也常吹,用以互相联络。”

《妙法莲华经译文》卷上载:“贝,博蓋反。慈恩云:螺也。栖復云:贝者,海中水族类也。《涅槃经》云:吹贝知时,知曲终时也。西天凡音声皆吹贝作声也。”

由上可知,螺贝原本是一种生活在海洋中,体外带壳的腹足类动物,其功用主要有六:

(一)供食用

“(螺贝)本系软体动物,产于海中,壳为螺旋状,上部延长,形略似梭,故又称梭尾螺。色黄白,有淡紫斑纹,肉可食。”

(二)古人亦利用其壳以作器物,如前所述《尔雅》之中即记载用其作酒杯之事

又如,北周诗人庾信《田庭》诗云:“香螺酌美酒,枯蚌借兰殽。”唐代诗人张籍的《流杯渠》诗云:“绿酒白螺杯,随流去复会。”均指用螺做的酒杯。

(三)被渔民作为一种联络、通信的响器

“大者于螺头穿孔吹之,发声甚响而远,俗谓之海哱啰。”由于法螺中空声大,距离很远的地方都可以听到。所以后用以比喻吹牛皮、空口说大话为“吹大法螺”。

(四)被做为号角用在军中以号令三军

螺贝之实用,散(参见:于律中布萨之)下,如犍椎为供告知之用者。中国古时军队亦用以示进退。

(五)螺贝磨穿螺尖为吹嘴,音色浑厚,发音做呜呜声,可以作为乐器使用

现代汉语中一般用于佛教仪式的才称法螺,作为普通乐器使用者直接称呼为螺号。隋唐时期在宫廷乐中颇为流行的“天竺乐”、“龟兹乐”等乐队中就有“贝”作为乐器的记载。螺贝作为乐队中成员使用在隋代以前的史书中并无记载,这说明螺贝进入乐队的缘起应追溯于印度佛教的传入。《隋书、卷十五、音乐志》记载:“天竺者,起自张重华据有凉州。重四译来贡男伎,天竺即其乐焉。歌曲有沙石疆,舞曲有天曲,乐器有凤首箜篌、琵琶、五弦、笛、铜鼓、毛员鼓、都昙鼓、铜钹、贝等九种焉。一部工,十二人。”

《旧唐书、卷二十九、音乐志》又载:“……中重华时,天竺重译贡乐伎。后其国王子为沙门来游,又传其方音。……隋世全用天竺乐,今其存者有羯鼓、都昙鼓、箫笛、筚篥、铜钹、贝。天竺乐工,皂丝布头巾,百练襦,紫凌绔,绯帔。舞,二人,辫发,朝霞袈裟,行缠蓖麻鞋,袈裟今僧衣是也。乐,用铜鼓、羯鼓……铜钹、贝。”

天竺王子作为沙门来访问中原,传授天竺音乐,并从舞者穿袈裟,乐器中有铜贝来看,这种“天竺乐”有着浓厚的佛教色彩。

(六)螺贝也为宗教法器,是在举行宗教仪式时使用的一种响器,称“梵贝”、“法螺”

吹大法螺或吹法螺,比喻佛说法广被众生。螺声勇猛,表示大法之雄健;吹螺表示号令三军,比喻佛说法降魔。“吹大法螺”一语,出自多种佛经。如《法华经·序品》亦说:“吹大法螺,击大法鼓。”《金光明经·赞叹品》亦说:“吹大法螺,击大法鼓,燃大法炬,雨胜法雨。”

史书中也有关于螺贝的记述,《旧唐书、音乐志》载:“贝,蠡也,容可数升,并吹之以节乐,亦出南蛮。”宋代陈旸《乐书》“梵贝”条载:“贝,……今之梵乐用之以和铜钹,释氏所谓法螺。”以上两条可以说明,贝至少在唐代被认为只是出自“南蛮”的一件乐器而已,至宋代以后则成为梵乐中“用之以和铜钹”的“法螺”。法螺作为佛教法器的历史非常悠久,传说释迦牟尼在鹿野苑初转法轮时,帝释天等曾将一支右旋白法螺献给佛祖,从此右旋白海螺即作为吉祥圆满的象征在佛教中广为应用。法螺随佛教传入中国。现在中国的藏、蒙古、满、纳西、傣、京、汉等民族依然采用。法螺是藏传佛教的八瑞相(亦称八吉祥徽、藏八仙和藏八宝)之一。

佛教乐器螺贝的发展过程按照时间分类大致经历了原始佛教时期、西域时期、魏晋南北朝时期、隋唐五代时期、宋元明清至近现代几个主要阶段。螺贝作为一件普通的响器,进而成为佛教音乐中的重要乐器,并最终转化为佛教圣物,按照其功用特征则大致分为法器、乐器与法器并存及法器回归三个重要阶段:原始佛教时期是法器阶段,西域时期、魏晋南北朝时期、隋唐属于乐器与法器并存阶段,从宋代至近现代则属于法器回归阶段。需要说明的是,这种分类并不是绝对的。因为,螺贝在其整个发展过程中一直具有乐器和法器的双重身份的,只是在第一阶段螺贝作为佛教法器的特征比较鲜明;第二阶段螺贝作为佛教乐器的特征比较突出;第三阶段螺贝的乐器功能逐步衰弱,最终只凸显了它的法器功能,成为一种符号象征。

二、螺贝由“乐器”到“法器”的初步转化

螺是生活在海洋中的生物,由于我国与印度都有着很长的海岸线,因此,这种海生物并不罕见。印度先民们肯定很早就认识到了螺壳可以作为一种响器使用,互相联络、以通信息及号令三军。在佛教时代之前,印度文化史上有一个长达千年的吠陀时代。

吠陀(veda),焚语意为“知识”,特别是那种精纯神圣、超越世俗的学问。狭义吠陀指印度最古老的经典“吠陀本集”。广义吠陀包括前后相续的四类作品。它们有些还在,另外许多则早已亡佚。四类作品为《梨俱吠陀》、《娑摩吠陀》、《夜柔吠陀》和《乾闼婆吠陀》。大约在吠陀时代末期,印度的两大史诗——《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》也开始产生。史诗记述了大量战争故事,其中用很大的篇幅描写了军乐。《摩诃婆罗多》记载的乐器多达19种,特别强调了其中的鼓和螺:“大鼓小鼓螺号声一起振响,士兵们作狮子吼击节自壮。美丽的诗句赞美过,罗刹王出征上战场。”在《摩诃婆罗多》中,克里什纳在战场上吹的螺号特称之为“潘恰巾亚”,阿尔九纳吹的螺号特称之为“贰瓦达塔”。在史诗时代,鼓与螺在战争中起着指挥作战和鼓舞士气、威慑敌人的重要作用。

在古代印度,螺贝也是最为古老的乐器之一,吠陀时代(前20世纪-前5世纪倾)即已经有螺贝专业乐手在祭祀仪式、祈祷之际吹奏。最隆重的音乐活动都发生在祭祀场合。在“吠陀时代”的婆罗门教中就已经将螺作为神圣法器而用于各种仪式活动。如印度婆罗门教、印度教的三大主神之一“毗湿奴大神”的四个手臂中就有一手持螺。

那么,为什么螺贝会在古代印度的两大重要场合:祭祀与战争中具有如此显要的地位呢?究其原因来自于古代先民的原始信仰。由于海螺中空声大,发声甚响而远,其特有的音色令古代先民会产生神秘的联想。比如,在我国普米族关于海螺的传说中,认为海螺来自遥远的地方,是从海螺树上采来的,它象征着吉祥和美丽。还有传说则叙述海螺是天神心爱的宝物,为了征服人间妖魔鬼怪,天神将海螺赐予应战的大将,以螺号为动力,最后把人间的妖魔全部征服。所以海螺又象征着力量和胜利。因此,古代印度先民对螺声的崇拜也就不得而知了。

螺贝首先是作为一种民间通俗的乐器而使用的,佛经中有大量关于“十种声”、“十二种声”的记载。《佛说长阿含经》卷三:“……其国常有十种声:贝声、股声、波罗声、歌声、舞声、吹声、象声、马声、车声、饮食、戏笑声。”

《佛般泥洹经》卷下:“其国常闻十二种声:象声、马声、牛声、车声、螺声、鼓声、舞声、歌声、诸弦乐声、诵仁美声、欢佛尊行声。”

《佛般泥洹经》卷下:“挾道多生长多邻树,树亦四宝。……微风动树,常出五音,其声濡悲,如五弦琴。……其国常闻十二种声:象声、马声、牛声、车声、螺声、钟声、铃声、鼓声、舞声、歌声、诸弦乐声、诵仁义声、欢诸佛尊行声。”

《大般涅槃经》卷中:“又其岸上,有七行宝树行各异宝。微风徐起,吹彼树枝,条叶相触,音如天乐。城中人民皆悉盈满,安隐丰乐极为熾盛,诸五欲具如忉利天。……此城恒有十二种音声:一者象声,二者马声,三者车声,四着鼓声,五者螺声,六者琴瑟等声,七者歌声,八者扣钟击磬设大会声,九者赞叹持戒人声,十者互共说法语论之声。”

《中阿含经》卷十四:“阿难,其多罗树叶风吹之时有极上妙音乐之声,犹五种伎工师作乐,极妙上好协和之音。……阿难,拘尸王城常有十二种声未曾断绝:象声、马声、车声、步声、吹螺声、鼓声、薄洛鼓声、伎鼓声、歌声、舞声、饮食声、惠施声。”等等

以上关于“十种声”和“十二种声”的记载虽然各不相同,但有一个重要的共同点,就是这些声音的性质并不单纯,而是非常杂乱,具有综合性。这里有动物叫声,有车辆行进声,有人的脚步声,有歌声,有各种乐器声,有人们吃饭的声音,也有僧人修行、施法的声音,所有这些组合在一起,不正是一幅世俗娱乐场所的音声图吗?在这“十种声”和“十二种声”中都有螺贝的声音,这说明螺贝是当时社会中非常流行的世俗乐器。

正因为螺贝在先民的意识中具有神秘莫测的神力,同时又是世俗社会中非常流行的乐器,因此佛教在创始之初将螺贝用于自己的传法过程中就非常正常了,这是螺贝由乐器转变为法器的开始。传说释迦牟尼在鹿野苑初转法轮时,帝释天等曾将一支右旋白法螺献给佛祖。释迦牟尼后来说法时声音如海螺之音一样响彻四方。这里,海螺即象征吉祥,又代表法力。海螺变为法螺,代表佛陀法音,象征佛祖回荡不息的声音。《大日经》中有“慧手传法螺……汝自于今日,转于救世轮,其声普周遍,吹无上法螺……开示于世间,胜行真言道”的说法,因此,法螺被佛教界认为是“具菩萨果妙音吉祥之物”,进而在各种法会仪式中广泛使用。

《大萨遮尼乾子所说经》卷二:“生尊重心已,为欲赢大萨遮尼乾子,……作百千种无量伎乐,打百千种诸妙声鼓,吹百千种诸妙声蠡。”

这是一个场面极其盛大的奉佛仪式:为表示对前来说法的大萨遮尼乾子的尊敬,举国上下,倾国而出,“以大王力、王神通力、王奮迅力,与诸大臣与诸王子受学师长、合家眷属,国大长者、诸小城邑落土主、象马、车、步四部大众”,前呼后拥,恭敬膜拜。值得注意的是,既然“捶钟鸣鼓,作百千种无量伎乐”,为什么还要“打百千种诸妙声鼓,吹百千种诸妙声蠡”?难道鼓与蠡不是乐器吗?不属于“百千种无量伎乐”中之一种吗?为何还要称之为“妙声鼓”和“妙声蠡”?最合乎逻辑的解释就是:这两种乐器是法器,是佛法的象征。因此才被称为“妙声”,才具有“百千种”的无上法力。

总之,在佛教产生初期及在印度本土发展过程中,螺贝由民间流行的普通乐器而成为佛教圣物——法器。当佛教向外流传尤其是经西域传入中国后,螺贝的功能有了重大的转变。

三、螺贝由“法器”到“乐器”的进一步变化

佛教初传中土的确切时间,难以考定,目前比较普遍的看法是西汉哀帝元寿元年(公元前2年)传入说。佛教在传入中国内地之前,已在西域地区广泛流传,西域成为佛教音乐从印度向中国中转衍生之地。汉时所谓的“西域”,一般指玉门关(现甘肃敦煌县西),阳关(现甘肃敦煌县西南)以西,葱岭(帕米尔)以东,天山以南,昆仑山以北的广大地区。佛教的传入是西域历史上影响最深远的两大事件之一,佛教以其新奇深奥的经典,庄严辉煌的塑像,感人肺腑的佛教故事绘画,慰籍人们心灵的佛教音乐,优美怪异的佛教舞蹈,对处于动荡不定、征战频繁的西域各游牧民族来说,具有很强的感染力和震撼力。西域在西汉时号称36国,东汉时分裂为55国,至曹魏时约有30 国。随后,西域也进入了“战国”时代,形成鄯善、于阗、疏勒、龟兹、焉耆和车师后国六大政权。其中,于阗和龟兹两国的音乐非常具有代表性。

(一)于阗地处丝绸之路南道重镇与东西方文化交流的十字路口

公元1世纪,佛教从印度经什米尔首先传入和田地区,不久,于阗就成为一个佛教国家,成为佛教东传中原的转运中枢之一。至魏晋南北朝时期,于阗已经成为西域佛教文化中心。正如法显在《佛国记》中做记录的那样,“一月五日得到于阗,其国丰乐,人民殷盛,尽皆奉法,以法乐相娱”。这说明佛教已经成为于阗国教,由于当地民族素来喜爱歌舞艺术,佛教音乐融入了人民日常生活之中,佛曲、佛乐已经成为他们重要的娱乐形式之一,《于阗佛曲》也随之享誉中土。《于阗佛曲》是西域音乐最优秀的代表曲目,自张骞通西域开始进入中原,一直流传到唐代,达到鼎盛时期,对中原文化的影响达到七八个世纪。《隋书·音乐志》卷下载:“《西凉》者,起苻氏之末,吕光、沮渠蒙逊等,据有凉州,变龟兹声为之,号为秦汉伎。魏太武既平河西得之,谓之《西凉乐》。……胡戎歌非汉魏遗曲,故其乐器声调,悉与书史不同。其歌曲有《永世乐》,解曲有《万世丰》舞,曲有《于阗佛曲》。”

(二)龟兹是西域三十六国中的大国

地理条件优越,经济发达,文化昌盛,龟兹乐因此可以作为西域音乐的代表。玄奘在来到龟兹后,曾有过龟兹乐舞“管弦伎乐,特善诸国”的评价。龟兹地区音乐发达还可见诸于其它一些史料。《新唐书、龟兹国传》载龟兹“俗善歌乐”。唐段成式《酉阳杂俎》载:“龟兹国,元日斗牛马驼,为戏七日,观胜负,以占一年羊马减耗繁息也。婆罗遮,并狗头猴面,男女无昼夜歌舞。”由此可看出,龟兹乐舞“特善诸国”是有其历史根源的。

“龟兹者,起于吕光灭龟兹,因得其声。吕氏亡,其乐分散。后魏平中原,复获之。其声后多变易,至隋有西国龟兹、齐朝龟兹、土龟兹等凡三部。”按吕光西征时间为公元385年,后魏统一中原为公元439年。由此可知,龟兹乐传入中原的最早记载是公元四世纪,也就是北魏太武帝时期。(周菁葆《龟兹乐与木卡姆》)

龟兹乐具有歌、舞、乐相结合的特点。《隋书·音乐志》:“皆妙绝弦管,新声奇变,朝改暮易,举时争相慕尚,持其音技,估衒公王之间,举时争相慕尚。”其实,风靡中原的龟兹乐自所以能达到“举时争相慕尚”的效果,不仅因为管弦妙绝,最重要的是它“新声奇变,朝改暮易”,这种善于创新,富于变化的特征才是龟兹乐的本来面目,也是它始终保持旺盛艺术活力的重要原因。

其次,龟兹乐在乐曲分类和结构形式上的程式化和规范化。《隋书·音乐志》:“其歌曲有《善善摩尼》,解曲有《婆伽兒》,舞曲有《小天》,又有《疏勒盐》。”(盐,意为曲子。)程式化是指龟兹乐有着固定的结构模式,分为歌曲、解曲、舞曲等部分。解曲是纯器乐曲,舞曲是专为舞蹈伴奏的乐曲,非常的专业化。同时,歌曲、解曲、舞曲又可组成套曲(也称大曲),进行大型综合表演,也可以单独表演,形式非常灵活自由。规范化表现在演出服装、乐器编制等方面。

龟兹乐队编制规模庞大,居于西域各地乐舞艺术之冠。乐器使音乐的色彩富于变化,既能表现恬淡婉转、优美柔和的情调,又能够描绘欢快热烈的歌舞场面,也可以抒发雄伟悲壮、气势磅礴的思想感情。对于龟兹乐乐器使用情况,《隋书》记载了十五种乐器;《通典》记载了十四种乐器;《唐六典》记载了十六种乐器;《旧唐书》记载了十五种乐器,所载“铜角”是其独有;《文献通考》记载了16种乐器,多出了“筝”,虽然其它几种史书没有记载,但在石窟壁画中有关于筝的描绘,因而是可信的;《新唐书》记载了十八种乐器,多出了“侯提鼓”、“齐鼓”、“儋鼓”三种打击乐器。在所有关于龟兹乐器的记载中都有“贝”这件乐器,说明“贝”是龟兹乐队的重要成员,是不可缺少的。周菁葆先生在《龟兹乐与木卡姆》一文中对龟兹乐队中的十五件乐器进行了分析,认为琵琶、箜篌、铜钹、达卜来自西亚,其余都是来自中原或龟兹人自己发明的乐器,而非来自印度的乐器。但是,周先生忽略了龟兹乐队15件乐器中的最后一件乐器—贝。而笔者认为,贝是龟兹乐中最有可能的、也是唯一的来自印度的乐器,而且它的出现与佛教的传入有着直接的关系。

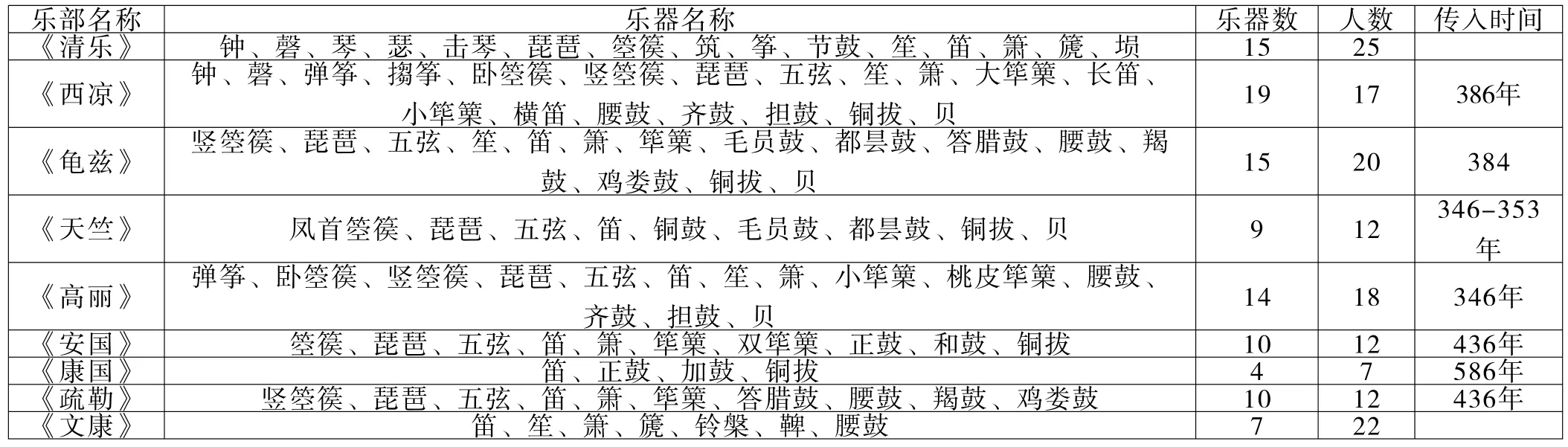

那么,在西域各乐部中都有哪些乐部使用了“贝”呢?现将隋九部与唐多部乐各乐部的乐器编制分别列表如下:(表格参考《隋书·音乐志》、《旧唐书》、《新唐书》三部史书制成)。

隋九部乐

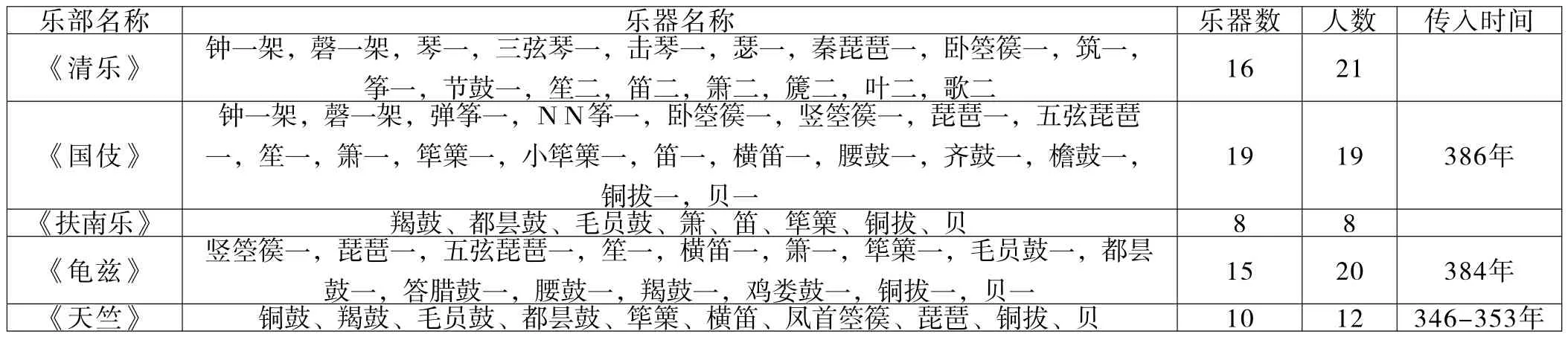

唐代乐部乐队编制一览表

《高丽》 弹筝一,搊筝一,卧箜篌一,竖箜篌一,琵琶一,义觜笛一,笙一,箫一,小筚篥一,大筚篥一,桃皮筚篥一,腰鼓一,齐鼓一,檐鼓一,贝一 15 18 346年《百济乐》 筝、笛、桃皮筚篥、箜篌、歌 4 4 346年《安国》 琵琶、五弦琵琶、竖箜篌、箫、横笛、筚篥、正鼓、和鼓、铜拔、箜篌 10 12 436年《康国》, 笛二,正鼓一,和鼓一,铜拔一 4 7 586年《疏勒》 竖箜篌、琵琶、五弦琵琶、横笛、箫、筚篥、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓 10 12 436年《高昌乐》 答腊鼓一腰鼓一,鸡娄鼓一,羯鼓一,箫二,横笛二,筚篥二,琵琶二,五弦琵琶二,铜角一,箜篌一 6 6 520年

由上表可以看出,在隋九部乐中有《西凉》、《龟兹》、《天竺》、《高丽》四部乐中使用了贝。另外,在《旧唐书》与《新唐书》的记载中,《扶南乐》也使用了“贝”这件乐器。那么,在隋唐伎乐中有《西凉》、《龟兹》、《天竺》、《高丽》、《扶南》五个乐部有“贝”,这里又有问题了,为什么同属于西域的疏勒、安国、康国没有“贝”这件乐器呢?为什么高丽和扶南都会有贝这件乐器呢?贝在五个乐部中所起的作用一样吗?笔者认为,贝在《西凉》、《龟兹》、《天竺》、《高丽》、《扶南》五个乐部中有着不同的意义。

“《天竺》者,起自张重华据有凉州,重四译来贡男伎,《天竺》即其乐焉。歌曲有《沙石疆》,舞曲有《天曲》。乐器有凤首箜篌、琵琶、五弦、笛、铜鼓、毛员鼓、都昙鼓、铜拔、贝等九种,为一部。工十二人。”前面讲过,法鼓和法螺在佛教中的地位非常重要,是佛法的象征,也是佛教音乐中的标志性乐器。因此,在《天竺伎》中有贝是很容易理解的。当佛乐随着佛教进入西域各国后,其佛教教义与具有异国情调的佛教音乐对于处于动荡不定的西域各民族具有很强的震撼力和感染力。因此,在与当地民族音乐进行融合后,逐步形成了具有佛乐风格的西域民族音乐。这也是我们现在经常把龟兹乐(这里暂时以龟兹乐作为西域音乐的代表)当作佛教音乐的代名词的重要原因。在这一融合过程中,由于鼓是世界各民族中都普遍使用的一种打击乐器,佛教法鼓在西域乐队中就很难显露其特殊之处。而法螺就不同了,它在西域乐队中极为少见。因为螺贝是产于海洋中生物,在海边地区很普遍,但在以沙漠为主要地貌特征的西域地区,贝是很稀少的。笔者查阅大量资料,佛教传入前的西域各族没有使用螺贝作乐器的记载。目前学术界也大多认为龟兹伎中的“贝”是来自于印度的乐器,这从一个侧面证明了贝不是西域本民族的传统乐器。因此,在佛教成为西域各国的国教后,这件佛教圣物兼音响独特的稀有乐器理所当然地以佛乐代表的身份成为当地乐队中的一员。龟兹是西域诸国的代表,因此在其乐队中有“贝”的编制就很正常了。

《西凉伎》是龟兹音乐与中原音乐相结合的产物。《隋书·音乐志》:“《西凉》者,起苻氏之末,吕光、沮渠蒙逊等,据有凉州,变龟兹声为之,号为秦汉伎。魏太武既平河西得之,谓之《西凉乐》。至魏、周之际,遂谓之《国伎》。……其乐器有钟、磬、弹筝、搊筝、卧箜篌、竖箜篌、琵琶、五弦、笙、箫、大筚篥、长笛、小筚篥、横笛、腰鼓、齐鼓、担鼓、铜拔、贝等十九种,为一部。工二十七人。”

由上史料可知,《西凉伎》是吕光、沮渠蒙逊等占据凉州时“变龟兹声为之”,称之为“秦汉伎”。其乐队编制因为“混编”的原因,既有竖箜篌、琵琶、五弦、大筚篥、长笛、小筚篥、横笛、齐鼓、担鼓、铜拔、贝龟兹传统乐器,也有钟、磬、弹筝、搊筝、卧箜篌、笙、箫、腰鼓等中原代表性乐器,因此编制极为庞大,据所有乐部之首。贝在其中的作用与龟兹乐相仿,既具有佛教法器的象征性作用。

贝在《高丽伎》的作用则不具有法器的象征性,而只是作为一件普通的特色乐器使用。“《高丽》,歌曲有《芝栖》,舞曲有《歌芝栖》。乐器有弹筝、卧箜篌、竖箜篌、琵琶、五弦、笛、笙、箫、小筚篥、桃皮筚篥、腰鼓、齐鼓、担鼓、贝等十四种,为一部。工十八人。”原因之一,高丽是一个半岛国家,螺贝是当地常见的东西,且很早被作为响器应用于各种仪式活动中。“高丽宜宗时,在教坊乐官掌管的‘法驾卫仗’演奏的安国伎、高昌伎、天竺伎、宴乐伎中,有‘吹角军20名,吹螺军24名’,各摆在御驾前后的记载。《乐学规范》时期,宗庙祭祀乐‘定大业’伴舞音乐中也有使用过此乐器的记载。螺角现在与太平箫、喇叭、钲、大钗(钹)、鼓一同构成“大吹打“的必备乐器。”

另外,据史书记载,高丽伎最初传入中原的大致时间是公元346年,而佛教传入高丽的时间也大致在这一时间。这就说明,贝不可能作为佛教法器出现在具有高丽民族特色的乐队中,它的出现只有一种可能,那就是本民族固有的特色乐器。它在高丽乐和其它乐部中的出现只是一种巧合,形式一样,但意义不同。

关于《扶南乐》中的贝,笔者认为是以法器的身份出现的。《旧唐书》载:“炀帝平林邑国,获扶南工人及其匏琴,陋不可用,但以《天竺乐》转写其声,而不齿乐部。”这说明,《扶南乐》是“以《天竺乐》转写其声”的,原因是“扶南工人及其匏琴,陋不可用”。之所以用天竺乐来转写其声,而不用其它乐队编制,很重要的一点就是两国比较接近。印度佛教向外传播,除向东经西域传入中原外,同时还向南进行传播至今东南亚等地。因此,扶南应该很早就接受了印度佛教,其音乐受其影响就不难想象了,两者风格有相似之处。

那么,同属西域的《康国》、《疏勒》、《安国》、《高昌》都是佛教国家,他们的乐队中为什么没有“贝”呢?难道这些国家的音乐没有受到佛教音乐的影响吗?笔者认为:首先,这些国家的音乐肯定受到了印度佛教音乐的影响。其次,西域各国的地理位置、风俗、国情等造成的差异性,使得其受到佛教音乐的影响也有强弱之分。再次,西域各国音乐既有鲜明的地方特色,也有着很多相似之处,反映在乐器编制上就是有大量的相同或相似的乐器。隋唐时期在确定七部乐和九部乐时,肯定也考虑到了这些问题,只是选用了那些富有鲜明地方特征的乐器组合成各乐部。比如,《高昌乐》中的特色乐器铜角;《康国乐》笛、正鼓、和鼓、铜拔四种乐器的小组合;都是极富特色的。《疏勒乐》与《安国乐》的乐队编制与龟兹乐队非常接近,一方面说明三者之间确实有着极为紧密的联系;另一方面也表明这两种乐部都有自己非常强烈的地方特色,这些特色不是表现在某种特殊乐器或编制上,而是在音乐风格上。如果加上贝这件有着佛教象征意义的乐器,势必消弱各自的民族风格。因此,即使原来的《疏勒乐》与《安国乐》偶而也使用“贝”这件乐器,那么,在进入隋唐宫廷燕乐系列的遴选过程中也可能会被去掉。这里面既有各民族不同情况的客观因素,也有隋唐统治阶级审美标准的主观因素。

综上所述,螺贝在传入中国后在功能上有了大的转变,法器功能与乐器功能更加趋于融合,同时更加发挥其乐器功能,至隋唐时期达到鼎盛。

段文,德州学院音乐学院教授,主要从事中国音乐史与民族音乐学的教学与研究。