北宋題跋文創作概况與興盛原因探討

2017-03-14王祝英

何謂題跋文?題跋文有廣義與狹義之分。廣義上説,大凡品評、志感、記述之類的詩文劄記均可看作題跋文,如毛晉汲古閣刊《津逮秘書》本各家題跋,收録了一些題壁、題名、遊記類篇目。狹義上説,題跋文是針對某一對象而發的題識之辭,而這類物件又主要是書畫作品、詩文書籍、金石碑刻等。本文所指的題跋文是狹義的題跋文,是以金石、詩文、書畫、典籍等爲主要物件,並對物件關涉的人事物進行評價、考證、解讀、感發的文字。

在北宋以前,題跋文創作尚處於萌芽階段,無論在數量上還是品質上都没有達到一定的程度,更没有作爲一種獨立的文體出現。在題跋文從不成熟到成熟、從不受人重視到文人學者競相創作的過程中,北宋文人起到了非常巨大的作用。本文擬溯源探流,對北宋題跋文作一個歷時性的考察,考察其數量分佈,梳理其興盛與傳承的脈絡軌跡,並探討題跋文在北宋興盛的原因。

一、北宋題跋文創作概况(一)北宋之前題跋文創作概况

在探討北宋題跋文發展軌跡時,有必要對北宋之前的題跋文創作情况做一個梳理。關於題跋文的起源,前人時賢多有説明。明代徐師曾在《文體明辨序説》中説:

題跋者,簡編之後語也。凡經傳、子史、詩文、圖書之類,前有序引,後有後序,可謂盡矣。其後覽者,或因人之請求,或因感而有得,則復撰詞以綴於末簡,而總謂之題跋。至綜其實則有四焉:一曰題,二曰跋,三曰書某,四曰讀某題、讀始於唐,跋、書起於宋。曰題跋者,舉類以該之也。[注]徐師曾:《文體明辨序説》,人民文學出版社1962年版,第136頁。

徐師曾將題跋看作四種文體小類的總稱是正確的,南宋吕祖謙編《宋文鑒》,將“題跋”專門列爲一類,收録歐陽修、王安石、蘇軾、黄庭堅等二十二家題跋四十六篇,其中就包括跋、題後、書後、讀諸體。但題跋並非都是“簡編之後語”,“題、讀始於唐,跋、書起於宋”也不完全符合實際情况。

一般認爲,題跋文中的“跋”文起源於“跋尾”。六朝時期,跋尾押署之制已經盛行,那時期的名畫,多有帝王或名家跋尾,即在書畫作品末尾署名,作爲已經賞鑒或收藏的標識。唐代張彦遠《歷代名畫記》卷三“叙自古跋尾押署”和“叙自古公私印記”,考察古來押署跋尾的體制,兼及重要的鑒識人與裝裱手,稱“跋尾印記,乃是書畫之本業”[注]張彦遠:《歷代名畫記》,上海人民美術出版社1964年版,第56頁。。後來跋尾中漸漸增加了些記述、説明性的文字。如唐代李綽《尚書故實》記載:“《清夜遊西園圖》,顧長康畫,有梁朝諸王跋尾處,云:‘圖上若干人,並食天厨。’貞觀中褚河南裝背題處俱在。”[注]轉引自李昉《太平廣記》卷二一〇,人民文學出版社1959年版,第1608~1609頁。説明南北朝時出現了畫跋。

在唐代,也有宰相給內府藏書署名跋尾的記載。如《新唐書·褚無量傳》記載褚無量整理內府圖書時曾上書高宗:“貞觀御書皆宰相署尾,臣位卑不足以辱,請與宰相聯名跋尾。”[注]《新唐書》,中華書局1975年版,第5685頁。高宗不從。這説明唐代貞觀時期已有書跋,但只有宰相纔能題寫。到高宗時,國子司業兼修文館學士褚無量可以單獨題跋,不用再勞煩宰相聯名跋尾了。後來跋尾漸漸由印記代替,而文字部分則衍生爲記述或品評作品的詩文。《唐文拾遺》中有四篇以“跋”命名的書畫作品的跋尾,即盧元卿的《法書跋尾記》、陶榖的《右軍書〈黄庭經〉跋》、韓擇木的《相國帖跋》、盧知猷的《盧鴻草堂圖跋》。《全唐文》中還出現了以“跋”命名的非書畫物件的跋尾,如□幾元的《汝南公主墓誌銘跋》是爲墓誌銘作跋,杜希遁的《大還丹金虎白龍論跋》是爲藥訣作跋。

到北宋初期,除書畫跋尾外,出現了書籍、經文、碑帖、詩跋,如張昭、和峴有《竇氏聯珠集跋》,范質有《顏魯公書華嚴經跋》,釋夢英有《顏氏家廟碑跋》,釋遵式有《誡酒肉慈惠法門跋》《放生慈濟法門跋》,丁謂有《真宗皇帝御制賜詩跋》,林逋有《詩跋》,晏殊有《跋宋景文詩》,王舉正有《跋太宗草書金龍紈扇》等。到歐陽修以“跋尾”命名自己創作的大量的金石題跋,顯然是承六朝以來書畫詩文的跋尾而來。這類跋文多題爲“某跋”或“跋某”,物件由書畫作品擴大至金石碑帖、詩文作品、文集著述等,非常寬泛。

朱迎平認爲題跋文的另一源頭始於“唐代古文家開創的一類標爲‘題後’‘書後’‘讀某’的雜文,它們大多爲由原書(或原文)引申發揮、記録讀書心得之作。這些短文有的或許原本題寫於原作之後,有的則明顯是單獨撰寫的劄記”[注]朱迎平:《宋代題跋文的勃興及其文化意藴》,載《文學遺産》2000年第4期。。事實上,在唐代之前,這類形式就已有出現,如《全上古三代秦漢三國六朝文》中收録有東漢蔡邕的《題曹娥碑後》,三國時吴國諸葛恪有《〈伐魏論〉題後》,隋朝釋智永有《書右軍〈樂毅論〉後》。只是到了唐代以後,這類文章明顯增多,如顧昇有《題妻莊甯書〈心經〉後》,竇蒙有《題〈述書賦·語例字格〉後》,歐陽詢有《題諸家書帖》,顏真卿有《題湖州碑陰》,韓愈有《讀〈荀子〉》《讀〈儀禮〉》《題哀辭後》,柳宗元有《讀韓愈所作〈毛穎傳〉後題》,李翱有《題燕太子丹傳後》,杜牧有《題荀文若傳後》,鄭畋有《謁昇仙太子廟詩題後》,司空圖有《題東漢傳後》,孫樵有《讀開元雜報》,皮日休有《讀司馬法》等。這一時期的創作值得注意的有兩點:一是有些文章出現了抒情化的傾向,如顧昇《題妻莊甯書〈心經〉後》云:“檢遺篋,感深意。福無靈,人先棄。勒貞瑉,還資施。”[注]董誥等編:《全唐文》卷二○○,中華書局1983年版,第2024頁。抒發作者見到妻子的遺墨《心經》時的無限悲痛和懷念之情。竇蒙在《題〈述書賦·語例字格〉後》記叙自己四弟生平、著述,最後抒發了對其英年早逝的深深悲痛:“一枝先折,痛貫肝腸;兩眼先枯,哀纏骨髓。”[注]《全唐文》卷四四八,第4576頁。二是古文家“讀某”“題某後”類文章多屬讀後感一類,往往借題發揮,開議論之風氣。如韓愈《題哀辭後》是作者將自己爲好友歐陽詹寫的《歐陽生哀辭》抄録給學生劉伉時,附後寫下的一段文字,説明自己寫作此文和書寫送人的緣由,闡述了古文與古道的關係,説自己提倡古文“本志乎古道”。[注]《題哀辭後》,《韓昌黎全集》,中國書店1991年版,第310~311頁。

到北宋,由於讀書風氣的濃厚與典籍的大量刊行,“題後”“書後”“讀某”類題跋大爲增多,而且物件物也由詩文典籍爲主擴展到金石碑帖、書畫作品,與跋文載體趨向合流,二者統稱爲“題跋文”。

綜合分析以上兩類題跋文的來源與發展,題跋文包括兩種形式:一種是直接書寫在物質載體之後,受到原件的影響篇幅相對較短;另一種是不在物質載體上直接書寫的讀書劄記,篇幅可長可短。從發展階段來看,在北宋之前,題跋文創作尚處於萌芽階段,無論在數量上還是品質上都没有達到一定的程度,更没有獨立成體,所以前人編纂的《文苑英華》將其歸入“雜文類”,《唐文粹》將其分别歸入“古文”“傳録記事”等類中。

(二)北宋題跋文創作總體狀况

北宋從公元960年建國至1127年徽欽二宗被擄,歷時一百六十七年。北宋是我國歷史上一個極其重要的階段,是封建社會由古代轉入近代的契機。北宋時期文化發達,詩文革新運動取得了豐碩的成果,散文創作盛况空前。作爲一種新興的文體,題跋文在北宋得到生長的沃土,迅速發展成爲散文中一個重要的門類,不僅參與創作的作者多,作品數量豐富,而且出現了一批代表性作家作品,其題材包容廣泛,體式變化靈活,藝術特色鮮明,成爲散文中一道獨特的風景,展示着北宋學術文化的全面繁榮和文士階層精神生活的豐富多彩。

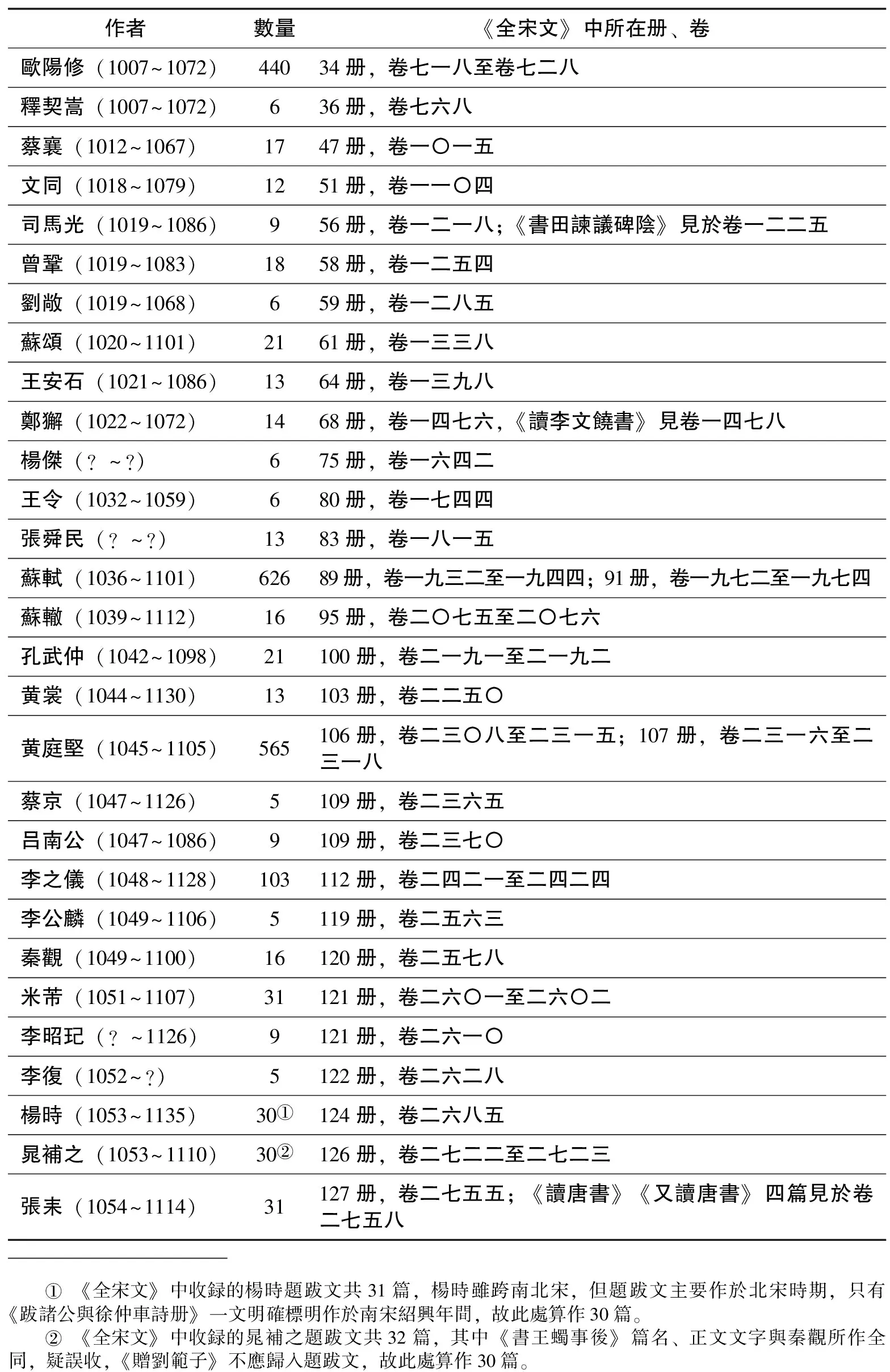

檢索《全宋文》,超過五篇(含五篇)的北宋題跋文作者情况如下:

北宋主要題跋文作家作品數量一覽表

以《全宋文》爲藍本統計,北宋時期一共有270餘位作者參與了題跋文創作,共創作題跋文近2900篇(這其中尚不包括題跋專書如趙明誠《金石録》中的跋尾502篇)。據上表統計,北宋時期這41位作者共創作了2548篇題跋文,約占題跋文創作總數量的87%。其中創作100篇以上題跋文的有歐陽修、蘇軾、黄庭堅、李之儀、惠洪、黄伯思6人,其中蘇軾、黄庭堅、歐陽修三人創作的題跋文總數超過1500篇,占北宋題跋文總數量的50%以上。10篇至100篇之間的有蔡襄、文同、曾鞏、蘇頌、王安石、蘇轍、張舜民、孔武仲、黄裳、秦觀、晁補之、張耒、晁説之、米芾、李廌、蘇過、許景衡、鄒浩、楊時、李綱22人,5至10篇的有吕南公、楊傑、李新等14人,大量作者題跋文不到5篇。這些資料説明了北宋時期參與題跋文創作的作者群體龐大,代表作家突出。就派别而言,歐蘇古文派題跋文最多,也最富特色,尤其是蘇門作家在題跋創作上貢獻突出。而理學家的題跋文也經歷了一個發展階段,前期邵雍、程頤等人題跋文數量極少,到後期楊時、許景衡、鄒浩題跋文創作漸多。

雖説北宋時期人們還未對題跋文進行理論上的總結,也未將它作爲一類獨立的文體編入總集或别集,但其創作成就已無法讓人忽視。到南宋吕祖謙編《宋文鑒》,便將“題跋”專門列爲一類,收録了北宋時期歐陽修、王安石、蘇軾、黄庭堅等22家題跋46篇,其中收録最多的是黄庭堅的題跋文,共9篇,其次是歐陽修6篇,再下來是王安石和蘇軾,各收録了5篇。《宋文鑒》的分類標誌着題跋文在宋人心目中已成爲一種獨立的文體。

吕祖謙《宋文鑒》中題跋文收録情况一覽表

(三)北宋題跋文分期創作狀况

從時間階段上來分析,北宋題跋文的發展與散文發展及詩文革新運動是一致的,醞釀於北宋初期,勃興於北宋中後期。按照北宋題跋文發展狀况,大致可分爲三個階段。

第一個階段從公元960年(宋太祖建隆元年)到1030年,這一時期爲北宋文化的準備期,也是題跋文的初步發展階段。在散文領域,以徐鉉、張洎爲代表的五代派與以柳開、王禹偁爲代表的復古派,以楊億、錢惟演、晏殊爲代表的西昆派與以穆修、尹洙爲代表的古文派先後興起。題跋文相比唐代有所增加,但總計不過二十來篇,對象物多爲書帖跋,主要是對書帖的評價。如曹用爲家中所藏懷素帖題寫“唐代絶倫,世亦罕見,子孫宜寶之”的評語[注]《題懷素小草客舍等帖》,《全宋文》卷五八,3册,第375頁。,王欽若贊楊凝式尺牘“字畫奇古,筆勢飛動,天地間尤物也”[注]《楊凝式夏熱帖跋》,《全宋文》卷一九二,9册,第330頁。,周越《種放會真詩題後》贊“斯書冠世入妙,千古亡對,所謂盡善盡美邪”[注]《種放會真詩題後》,《全宋文》卷二七九,14册,第94頁。。詩跋、集跋開始出現,多爲記録性內容。如和峴《竇氏聯珠集跋》記載書被借去遺失後借書抄録的情况,丁謂《真宗皇帝禦制賜詩跋》記載真宗皇帝賜詩經過,蘇易簡《〈續翰林志〉跋》記載編纂《續翰林志》的原因,釋源清《法華十妙不二門示珠指跋》記載編録原因、經過;釋知禮《〈夢魚記〉跋》爲同時代人潘華的《夢魚記》所作,林逋《詩跋》記丁君索詩自己勉爲題寫數章一事。

第二個階段從公元1031年至1171年,爲題跋文勃興時期。這個階段參與題跋創作的作家增多,物件物也更爲豐富,金石、書帖、讀書題跋增多,表達手法更爲多樣。其中歐陽修對題跋文的發展起到了巨大的推動和引導作用,這一時期堪稱題跋文的歐陽修時代。歐陽修的《集古録跋尾》405篇是對自己收集整理的金石碑刻的題跋,內容上多以介紹和學術考證爲主,也有由考證引發的議論,此類題跋樹立了學術性題跋的典範,對後世影響深遠。此外,他還創作了雜題跋35篇,是對典籍、詩文以及書畫等的題跋,在時間上更具有時代性,在書寫上大大增强了題跋文的抒情性和文學性,開啟後來蘇軾、黄庭堅文學性題跋創作的先河。這一時期,除歐陽修外,其他作者創作的題跋文有一百餘篇,其中曾鞏有18篇,蔡襄有17篇,王安石有12篇,釋契嵩有7篇,劉敞有6篇,其他人如尹洙、梅堯臣、石介、蘇舜欽、宋祁、蘇洵、文彦博、韓琦等都有題跋文作品。曾鞏的題跋文多碑跋,以考證介紹爲主,如《晉陸禕碑跋》對碑文字的介紹,與《吴志》比較知其相合;《尚書省郎官石記序跋》評張顛的楷書“精勁嚴重,出於自然”[注]《尚書省郎官石記序跋》,《全宋文》卷一二五四,58册,第21頁。;《漢武都太守漢陽河陽李翕西峽頌跋》記李翕事蹟,指出歐陽修《集古録目跋尾》以“翕”爲“會”之誤,認爲碑文可以補史之闕;《讀賈誼傳》《書魏鄭公傳》《書唐歐陽詹集》是三篇讀後感,評價其人、其事、其文,篇幅較長。蔡襄作爲北宋四大書法家之一,他的題跋對象主要是書帖碑刻,如《題唐臨蘭亭》《題王獻之書〈洛神賦〉》《跋顏魯公告身帖》《題後漢秦君碑首》《題范文正公書〈伯夷頌〉》等。王安石的題跋物件以人物傳記和文集爲主,表現手法上多議論,見解獨到深刻,如《讀孟嘗君傳》《讀柳宗元傳》《書刺客傳後》《書洪範傳後》《題燕華仙傳》《讀江南録》《書李文公集後》。釋契嵩作爲這一時期融合儒佛的代表人物,其題跋文援儒入佛,以儒家立場來評價人物,如《題梅福傳後》《書文中子傳後》《書諸葛武侯傳後》《書李翰林集後》。劉敞的題跋文多爲讀後感,《題三公子傳》談多養士纔能得人;《題魏太祖紀》認爲魏武帝祭袁紹、漢高祖哭項羽非爲矯情,而是慷慨英雄之風的體現。

第三個階段從公元1071年至1127年北宋滅亡,是題跋文發展的高峰期。這一時期堪稱題跋文的蘇軾及後蘇軾時代。蘇軾及蘇門弟子、後學以其創作成果確立了題跋文在散文中不可或缺的地位,樹立了文學性題跋的典範。這一時期的代表作家有蘇軾、黄庭堅、李之儀、惠洪。他們的題跋文各具特色,題跋物件廣泛,詩文、書畫、典籍無所不包,內容豐富,有考證有鑒賞有感想有評價,自由通脱,文學性强。蘇軾與黄庭堅在其間貢獻最大,題跋文字向來是蘇黄並稱。毛晉云:“凡人物書畫,一經二老題跋,非雷非霆,而千載震驚,似乎莫可伯仲。”[注]屠友祥校注:《東坡題跋校注》毛晉跋文,上海遠東出版社2011年版,第365頁。《全宋文》中收録蘇軾的題跋文有626篇,黄庭堅有565篇,他們的題跋無論數量、品質都超越了前輩,且讓後人也望塵莫及。他們在題跋文中記録日常生活,談文論藝,名篇迭出,大大開拓了題跋文的新境界。蘇軾的題跋文如行雲流水,自然暢達,富於才情,長於理趣。黄庭堅的題跋文抒情性强,寓理明識,在題跋文中展現了自己的心性修養和品格。蘇軾的弟弟蘇轍有題跋16篇,典籍題跋較多,如《書〈楞嚴經〉後》《書〈金剛經〉後》《書〈白樂天集〉後》《書〈傳燈録〉後》。蘇門其他弟子亦多擅長此體,秦觀、張耒、晁補之等人的題跋文數量雖遠不及蘇、黄,但所作均各具特色。“蘇門六君子”之一的李廌有22篇畫跋,專爲鑒裁友人趙德麟的藏畫而作,叙述收藏情况、內容筆法,評價畫家畫作,注重氣韻和畫家品性。李之儀的題跋文有103篇,長於寫人記事,其中詩詞題跋富有卓見。北宋書法四大家之一的米芾也有多篇題跋,多記載評論各家書帖和詩畫。如《跋〈快雪時晴帖〉》記載該帖流傳和跋、署印情况,以及王晉卿借觀剪去國老署及子美跋著於摹本一事。《跋王右軍帖》記《王略帖》有陶榖跋,自己以十五萬購帖,贊其爲“天下第一帖”。禪僧惠洪受蘇軾、黄庭堅的影響,作有題跋159篇,他在題跋文中闡述文字禪的觀念和僧史觀,談文論畫,爲後人推重。而黄伯思有題跋152篇,繼承了歐陽修學術性題跋的傳統,重在考證和鑒定書畫。這一時期文學性題跋占據突出地位,學術性題跋亦在發展。

綜上所述,北宋題跋文經歷了一個發展過程,北宋中後期是題跋文創作的黄金時代,湧現出了歐陽修、蘇軾、黄庭堅、李之儀、惠洪等題跋大家,題跋文不僅數量豐富,而且內容涵蓋廣泛,文學性强,藝術特色鮮明,在北宋散文中具有獨特的地位。

二、北宋題跋文興盛原因探析

“文變染乎世情,興廢系乎時序”[注]劉勰:《文心雕龍·時序》,浙江古籍出版社2000年版,第244頁。,一種文體的興衰總是受到外在環境、文化氛圍的影響。當特定的文體形式與群體和時代精神以及感受方式相對應時,纔能受到群體和時代的接受,這是一種文體興盛的基礎。題跋文在北宋勃興,成爲文人競相創作的一種散文形式,同樣與社會環境、創作主體、其他新興文體的滲透影響密不可分。

(一)尚文政策與文化繁榮——題跋文興盛的外在條件

時代風氣和社會氛圍影響人們的審美思想。正如法國人丹納在《藝術哲學》中所説:“要瞭解一件藝術作品,一個藝術家,一群藝術家,必須正確地設想他們所屬的時代精神和風格概貌。這是藝術品質的最後解釋,也是决定一切的基本原因。這一點已經由經驗證實;只要翻一下藝術史上各個重要的時代,就可看到某種藝術是和某些時代精神與風俗情况同時出現,同時消滅的。”[注][法]丹納:《藝術哲學》,傅雷譯,安徽文藝出版社1998年版,第46~47頁。題跋文在北宋的興盛和時代環境緊密相關。

北宋建國,統治者吸取唐末五代以來藩鎮割據、武將亂政的深刻教訓,推行尚文政策,帶來時代和社會的巨大變化。《宋史·文苑傳》記載:“藝祖(太祖)革命,首用文吏而奪武臣之權,宋之尚文,端本乎此。”[注]《宋史·文苑傳》,中華書局1977年版,第12997頁。陳亮也曾説:“藝祖皇帝用天下之士人,以易武臣之任事者,故本朝以儒立國,而儒道之振,獨優於前代。”[注]《宋史·儒林傳·陳亮》,中華書局1977年版,第12940頁。

北宋的尚文政策主要體現在以下三個方面:

一是崇文好學,重用文臣。與前朝相比,北宋的皇帝崇文好學,文化素質很高,他們對文化事業極爲關注,太祖、太宗好讀書、藏書,曾下詔收藏天下圖籍藏於秘閣。宋太宗至真宗時期,朝廷聚集南北文士,編纂了四部大型文史典籍,即《太平御覽》一千卷,《太平廣記》五百卷,《文苑英華》一千卷,《册府元龜》一千卷。仁宗命組織歷代正史的校勘,下詔將國家藏書編爲《崇文總目》。英宗、神宗支持司馬光編纂史書《資治通鑑》。徽宗創設大晟府,設立書畫學,扶持翰林圖畫院。北宋朝廷重用讀書人,優待文士,社會風氣從五代時的重武輕文一變成爲重文輕武,朝廷與士大夫共治天下,文人地位迅速提昇。北宋乃至整個宋朝給予士大夫的待遇極爲優厚,正如清代學者趙翼所説:“恩逮於百官者,惟恐其不足;財取於萬民者,不留其餘。”[注]趙翼《宋制禄之厚》,見《廿二史劄記》,中華書局1986年版。

二是興學重教,完善科舉。北宋興起了大規模的辦學活動,“朝廷自慶曆、熙寧、紹聖以來,三致意於學矣,雖荒服郡縣必有學”[注]蘇軾《南安軍學記》,見《蘇軾全集校注》第十一册(文集二),河北人民出版社2010年版,第1180頁。,因而“學校之設遍天下,而海內文治彬彬”[注]《宋史·選舉志》,中華書局1977年版,第3604頁。。北宋的官方教育與民間教育都很爲發達,中央先後設立了國子學與太學,還有律學、算學、醫學等專科之學,各地也紛紛設立州縣學,民間教育也在興起,尤其是書院教育獨立於官辦學堂之外,促進了思想學問的自由探討。無論官學與私學,不問門第,不拘等級,招生範圍大爲擴大,文化教育不再爲豪門望族所壟斷,也不再是通都大邑所獨有,教育的普及帶來整個社會文化素質的提高。科舉制度從隋唐實行以來,在北宋得以健全和完善,不僅擴大了取士規模和途徑,而且“取士不問家世”[注]鄭樵《通志·氏族略》,中華書局1987年版,第439頁。,“一切考諸試篇”[注]《續資治通鑑長編·宋仁宗慶曆元年》,中華書局1995年版,第3162頁。,進士及第後就按考試等第授官,這大大刺激了天下士子以入學讀書、科舉出仕爲人生目標,也使一大批出身中下層的士子有機會步入政壇,爲文官系統的出現和文官政治的形成創造了條件。“宋代士階層不但是文化主體,而且也是一定程度的政治主體,至少他們在政治上所表現的主動性超過了以前的漢、唐和後面的元、明、清。”[注]余英時《朱熹的歷史世界》上册,生活·讀書·新知三聯書店,2004年,自序一第1頁。

三是相容並收,三教合一。陳寅恪先生認爲“六朝及天水一朝思想最爲自由”[注]陳寅恪《論再生緣》,《寒柳堂集》,上海古籍出版社1980年版,第65頁。,北宋皇帝對儒釋道三教兼收並取,如真宗認爲“釋氏戒律之書,與周、孔、荀、孟異跡而道同,大指(旨)勸人之善,禁人之惡”[注]宋真宗《崇釋論》二,《全宋文》卷二六二,13册,第144頁。。新儒學各家如王安石、蘇軾等出入佛老,吸納佛老之學不斷完善儒學體系。佛門也在義理上融合儒道,並將忠孝節義等儒家觀念引入教義戒律。“道教則從佛教哲學中汲取養分,融合進自身清静恬淡的養生思想,進一步向儒家士大夫滲透;同時吸納佛教因果輪回思想與儒家綱常倫理學説,向普通百姓滲透。”[注]虞雲國:《論宋代文化》,《兩宋歷史文化叢稿》,上海人民出版社2011年版,第211頁。在日常生活中,儒道釋更是並行不悖,名儒與僧、道唱和往來,交往密切。

北宋的尚文政策帶來了文化的繁榮與發展。正如陳寅恪先生所説:“華夏民族的文化,歷數千載之演進,造極於趙宋之世。”[注]陳寅恪:《鄧廣銘宋史職官志考證序》,《金明館叢稿二編》,上海古籍出版社1980年版,第245頁。“天水一朝之文化,竟爲我民族遺留之瑰寶。”[注]陳寅恪:《贈蔣秉南序》,《寒柳堂集》,上海古籍出版社1980年版,第162頁。華夏文化在宋代達到了高度發達的地步。宋史研究專家鄧廣銘先生也認爲:“宋代文化發展所達到的高度,在從十世紀後半期到十三世紀中葉這一歷史時期內,是居於全世界的領先地位的。”[注]鄧廣銘:《國際宋史研討會開幕詞》,鄧廣銘、漆俠主編《國際宋史研討會論文選集》,河北大學出版社,1992年,第1頁。他還强調説:“宋代的文化,在中國封建社會歷史時期之內,截至明清之際西學東漸的時期爲止,可以説,已經達到了登峰造極的高度。”[注]鄧廣銘:《宋代文化的高度發展與宋王朝的文化政策》,載《歷史研究》1990年第1期。鄧先生的話分别從橫向比較與縱向比較的角度充分肯定了宋代文化所占據的高位。雖説以上論述通稱的宋代包括北宋和南宋,但北宋學術文化已然走向高度繁榮,學術界的看法是一致的。王國維先生曾有這樣一段評價:

宋代學術,方面最多,進步亦最著。其在哲學,始則有劉敞、歐陽修等,脱漢唐舊注之桎梏,以新意説經;後乃有周敦頤、程顥、程頤、張載、邵雍、朱熹諸大家,蔚爲有宋一代之哲學。其在科學,則有沈括、李誡等,於歷數、物理、工藝均有發明。在史學,則有司馬光、洪邁、袁樞等,各有龐大之著述。繪畫,則董源以降,始變唐人畫工之畫,而爲士大夫之畫。在詩歌,則兼尚技術之美,與唐人尚自然之美者蹊徑迥殊。考證之學,亦至宋而大盛。故天水一朝,人智之活動與文化之多方面,前之漢唐,後之元明,皆所不逮也。[注]王國維:《宋代之金石學》,《王國維全集》第十四卷,浙江教育出版社2009年版,第315頁。

以上所舉大部分人物都生活在北宋時期,王國維先生列舉了他們在哲學、科學、史學、繪畫、詩歌、考證諸領域的成就,因此這段話可以説是對北宋學術文化的概括。具體説來,北宋開創了理學,在哲學領域出現了“北宋五子”。史學發達,開創了編年體和紀事本末體。詩文作品盛况空前,“而君臣上下,未嘗頃刻不以文學爲務,大而朝廷,微而草野,其所製作、講説、紀述、賦詠,動成卷帙,絫而數之,有非前代之所及也”[注]《宋史·藝文志》,中華書局1977年版,第5033頁。。在“唐宋八大家”裏,北宋就占了六位。歐陽修開創的金石學在宋代走向興盛,研究著作豐富,成爲一門獨立的學科。北宋也是書法發展史上的一個高峰期。晉代尚韻,唐代尚法,北宋書法宣導尚意之風,以蘇軾、黄庭堅、米芾、蔡襄成就最高,被稱爲“北宋四大家”。另外,宋徽宗取衆人所長獨出己意創造的“瘦金書”也具有强烈的個性色彩。在繪畫方面,北宋時人物畫、花鳥畫、山水畫興起,北宋中後期還出現了文人畫思潮。畫家衆多,名家輩出,早期有李成、范寬、燕文貴、文同等,中後期有蘇軾、王詵、李公麟、張擇端、米芾、米友仁等。

此外,北宋社會還有一個巨大的變化,即雕版印刷的進步,特别是活字印刷術的發明,帶來刻書産業的興盛,這使文獻的記述和書籍的復製流通變得極爲方便。我國的雕版印刷術“實肇自隋時,行於唐世,擴於五代,精於宋人”[注]胡應麟《少室山房筆叢》卷四甲部《經籍會通》,中華書局1958年版,第60頁。。雕版印刷事業在宋代的進步,奠定了書籍刊刻與出版的基本範式,實現了書籍的普及化,爲文化的傳播與普及提供了有力的保障。這導致了知識階層的擴大和社會文化素養相應的提高。正如柳詒徵所云:“雕板印刷之術之勃興,尤於文化有大關係。故自唐室中晚以降,爲吾國中世紀變化最大之時期。前此猶多古風,後則别成一種社會。”[注]柳詒徵《中國文化史》中册,上海書店出版社1990年版,第186頁。前人傳抄的書籍至北宋刻印成爲定本,時人詩文著作得以付梓印行,卷帙浩繁之作可以大規模刊印。因此,北宋時期書籍品種、數量大爲增加,爲讀書問學帶來了極大的方便,不僅出現了大量的讀後、題後類題跋文,還出現了大量考證書籍真僞、優劣的鑒定類題跋,蘇軾題跋中《題諸集僞謬》《書諸集改字》《書〈文選〉後》就是對各種出版物的真僞、優劣進行考證和品鑒。

由於題跋文是一種基於物件物的散文形式,它的興盛需要豐富的物件物。而北宋尚文的政策和文化的繁榮帶來了題跋物件的極大豐富,尤其是準備了大量的金石碑刻、詩文、書帖、圖畫、書籍等人文物件,爲題跋文的創作准備了外在的條件。

(二)文士階層的主體特徵、生活方式與精神旨趣——主體題跋的能力與意識

北宋實行文官政治,這一政治制度的確立帶來了文人階層的崛起,文人士大夫取代此前的貴族成爲支持君主官僚政體的知識精英。這使他們的身份與前朝相比有了顯著的變化,正如王水照先生所説:“宋代士人的身份有個與唐代不同的特點,即大都是集官僚、文士、學者三位於一身的復合型人才,其知識結構一般比唐人淹博,格局宏大。”[注]王水照主編:《宋代文學通論》,河南大學出版社1997年版,第27頁。

北宋興學重教,教育發達,加之印刷業迅速發展,多種因素的綜合效應使得文化相對普及,整個社會的文化素質得以提高,特别是文人士子的知識面和信息量大大增長,知識結構遠比前代人淵博融通,“格局宏大”。例如范仲淹,既是政治家,又是詩人、詞人、散文家,還是音樂美學家。蘇頌身爲宰相,同時又是一位富有創造發明的科學家,“平生嗜學,自書契以來,經史九流百家之説,至於圖緯、陰陽、五行、律吕、星官等法,山經、本草,無所不通”[注]王偁:《東都事略》卷八九,《叢書集成三編》本,臺灣新文豐出版公司1997年版,第97册,第269頁。。蔡襄爲北宋書法四大家之一,擅長詩文,工書畫,懂農桑,有《茶録》《荔枝譜》問世;通曉建築,曾修建泉州萬安橋。歐陽修在經史領域卓有建樹,詩詞文兼通,開創了金石學研究。文同工詩文,善書法、繪畫,尤其善畫墨竹。蘇軾更是文化史上罕見的全才,詩詞文賦、書畫美學、哲學都達到了那個時代第一流的水準。黄庭堅是北宋四大書法家之一,擅長行草,以詩聞名於世,被江西派尊爲宗祖,散文也爲時人所重。秦觀善詩詞,能畫,“博綜史傳,通曉佛書,講習醫藥,明練法律”[注]蘇軾:《與王荆公二首》之二,見《蘇軾全集校注》第十六册(文集七),前引書,第5384頁。。李之儀詩、文、詞、書、畫無所不通,尤善尺牘。惠洪善詩,能文會畫,有僧史、禪佛理論等學術著作傳世。黄伯思學問淹博,自六經及歷代史書、諸子百家、律曆卜筮之説,無不精詣,好古文奇字,精於書畫碑帖的考證。

北宋文士階層普遍的通才性特點决定了其必然具有較强的藝術創造力,具有文化融通的意識,具有游刃於各個領域之間,對經史子傳、詩文書畫等發表新知高見、進行題跋的能力。

北宋文人還具有强烈而鮮明的群體意識。北宋初年,柳開曾建來賢亭,並作《來賢亭記》,表達了“欲舉天下之人與吾同道者,悉相識而相知”[注]《來賢亭記》,《河東先生集》卷四。的願望,期望同道者共同爲文風復古而努力。石介希望本朝出現盟主,表示“故常思得如孟軻、荀、揚、文中子、吏部、崇儀者,推爲宗主,使主盟於上,以恢張斯文”[注]《與君貺學士書》,《徂徠石先生文集》卷一五。。歐陽修一生不遺餘力地選拔人才,所謂“獎引後進,如恐不及,賞識之下,率爲聞人”[注]《四朝國史本傳·歐陽修》,《歐陽文忠公集》附録卷四,《四部叢刊》本。。蘇軾秉承師風,喜獎掖後進,嘗言“文章之任,亦在名世之士相與主盟,則其道不墜”[注]參見李廌著、孔凡禮點校《師友談記》,中華書局2002年版,第44頁。。這種同道相求的自覺意識和群體組合的强烈要求,帶來了北宋文人群體活動的增多和交遊的廣泛,也帶來了流派的叢生。《宋史·文苑傳》序中説:“國初,楊億、劉筠猶襲唐人聲律之體;柳開、穆修志欲變古而力弗逮;廬陵歐陽修出,以古文倡,臨川王安石、眉山蘇軾、南豐曾鞏起而和之。”[注]《宋史·文苑傳》,前引書,第12997頁。北宋文人的文化生活方式因之也有了極大的變化,人文活動占據其大部分日常生活。蘇轍説:“蓋古之君子不用於世,必寄於物以自遣。”[注]蘇轍《答黄庭堅書》,《欒城集》卷二二,上海古籍出版社1987年排印本,第492頁。其所指雖是“古之君子”,實際上是指當下的文士。在北宋,文章學術、金石書畫成爲文士的精神寄託之所和心靈花園。王國維先生就這樣説過:

金石之學創自宋代,不及百年,已達完成之域。原其進步所以如是速者,緣宋自仁宗以後,海內無事,士大夫政事之暇,得以肆力學問。其時哲學、科學、史學、美術,各有相當之進步,士大夫亦各有相當之素養。賞鑒之趣味與研究之趣味,思古之情與求新之念,互相錯綜。此種精神於當時之代表人物蘇軾、沈括、黄庭堅、黄伯思諸人著述中,在在可以遇之。其對古金石之興味,亦如其對書畫之興味,一面賞鑒的,一面研究的也。漢、唐、元、明時人之於古器物,絶不能有宋人之興味。故宋人於金石、書畫之學,乃陵跨百代。近世金石之學復興,然於著録、考訂皆本宋人成法,而於宋人多方面之興味,反有所不逮。故雖謂金石學爲有宋一代之學,無不可也。[注]王國維《宋代之金石學》,《王國維全集》第14卷,浙江教育出版社2009年版,第321頁。

經過北宋初期七十年的涵養,到仁宗時期社會安定,經濟繁榮,文化發展,士大夫主體普遍具有通才性特點,在政事之暇,士大夫可以“肆力學問”,“賞鑒之趣味與研究之趣味,思古之情與求新之念,互相錯綜”。一面鑒賞一面研究,是北宋文人普遍的興味所在。南宋的趙希鵠在《洞天清禄集序》中描繪了以觀書賞畫爲生活情趣的這種賞玩興味:

人生一世間,如白駒過隙,而風雨憂愁,輒居三分之二,其間得間者才一分耳。况知之而能享用者,又百之一二。於百一之中,又多以聲色爲受用。殊不知吾輩自有樂地,悦目初不在色,盈耳初不在聲。嘗見前輩諸老先生多蓄法書、名畫、古琴、舊研,良以是也。明窗净几,羅列佈置,篆香居中,佳客玉立相映,時取古人妙跡,以觀鳥篆蝸書,奇峰遠水,摩挲鍾鼎,親見商周,端研湧岩泉,焦桐鳴玉佩,不知身居人世,所謂受用清福,孰有逾此者乎?是境也,閬苑瑶池,未必是過。[注]趙希鵠《洞天清禄集》,《叢書集成初編》本,第1頁。

這篇序文雖寫於南宋,但表現的也是北宋文士的藝術化的生活方式——流連金石書畫並自得其樂。胡曉明在闡釋這篇序文時説:“此一段極可注意者,乃在於表現出宋代士人心理中對人文世界(人之智力活動作品)的一種極深細的享受趣味。如果説,魏晉人多以山川自然之美爲樂事,唐人多以現實人世悲歡爲關注物件(如嚴滄浪云‘唐人好詩皆在遷謫、旅途’),而宋人則多以豐富的人文世界爲精神生活之受用。宋詩中,人文意象如讀書、讀畫、聽琴、玩碑、弄帖、訪舊、吊古等遠遠大於自然意象與事功意象如看月、聽雨、賞花、弄水、騎馬、飲酒等。在宋人眼中,自然意象亦因接受圖式之異而轉化爲人文意象實屬宋人極普遍之一種興味。由此種玩賞興味再向上一路,即以人文物件爲一己精神之寄泊。”[注]胡曉明《尚意的詩學與宋代人文精神》,載《文學遺産》1991年第2期。這種藝術化的生活方式必然帶來創作主體對詩文書畫、金石碑帖等物件物的濃郁興趣與研究、鑒賞的願望,帶來題跋意識的覺醒,帶來文學創作上的新變,所以北宋題畫詩、論書詩、題跋文的數量大大增加。主動題跋與應邀題跋的更是屢見不鮮。如黄庭堅《跋翟公巽所藏石刻》認爲翟氏所藏古石刻豐富,但有顏真卿《東西林題名》等未見,“當集爲一,他日可爲跋尾”[注]《跋翟公巽所藏石刻》,《全宋文》卷二三一三,88册,第289頁。,主動提出題跋的意願。求跋也成爲一時風氣,蘇軾曾求黄庭堅爲《木假山記》跋尾,王觀復也曾寄父親詩稿欲求黄庭堅跋尾。黄伯思《跋寶篋經後》説明此書是王晉玉所蓄,“求予跋尾”[注]《跋寶篋經後》,《全宋文》卷三三五七,156册,第197頁。。

(三)文體創新與文壇大家的示範作用

任何一種散文文體的出現、發展都與散文內部不同構成因素的演變緊密相聯,因此,我們要在古代散文發展與流變的過程中,對北宋題跋文作文體內部的考察,其中包括散文理論、文體流變等方面。

“任何一種新興的文藝樣式不是憑空而起的,而是在與原有相關樣式的不斷交叉、不斷滲透中,創造性地轉化而成的。其轉化往往關涉到一個由衆多規範所組成的運行系統,而標誌其根本特徵的則又往往是其中占支配地位的核心規範,支配性規範的移位元常常導致文藝樣式的根本性轉化。”[注]沈松勤:《唐宋詞體的文化功能與運行系統》,《宋代政治與文學研究》,商務印書館2010年版,第394頁。北宋文人在繼承唐人的基礎上對古文理論作了進一步的闡發。文道關係是古文理論的一個基本範疇。對於“道”的理解,韓愈局限於儒家哲學範疇,所謂“己之道,乃夫子、孟軻、揚雄所傳之道也”[注]《重答張籍書》,《韓昌黎全集》,中國書店,1991年,第二三〇頁。,指的是孔孟仁義道德和儒家倫理觀念。歐陽修論“道”則基於人情物理,反對作家“棄百事不關於心”的創作態度。他將“道”與生活中的“百事”聯繫起來,豐富、擴充了“道”的現實內容。[注]參歐陽修《答吴充秀才書》,《歐陽文忠公集》卷四七,《四部叢刊》本,第7~8頁。蘇軾提出道本於人情的觀點,更進一步把“道”擴大到一切社會現象、自然現象和藝術創造中去,認爲“道”是存在於萬事萬物的自然之理,如“日與水居”的人“有得於水之道”[注]《日喻》,《全宋文》卷一九六三,90册,第296頁。。

在文與道的關係上,與韓愈提倡“文以明道”、使“文”成爲干預現實政治的工具不同,歐、蘇的“文與道俱”更强調“文”的相對獨立性與自我表現功能,認爲“有道而不藝,則物雖形於心,不形於手”[注]《書李伯時山莊圖後》,《全宋文》卷一九四一,89册,第408頁。,從而形成了藝術風格的多樣化,也使散文的實用性質和審美性質得到了統一。在散文語言的運用上,韓愈主張“陳言務去”;歐陽修發展了韓愈散文“文從字順”的一面,形成了紆徐婉曲的風格。蘇軾則使北宋散文更趨向通俗與自由,他自由曠達的性格發而爲文,信筆揮灑,隨物賦形,活脱自然,不拘一格。這些創作理論上的發展與革新解决了自南北朝即已開始的駢文與散文之爭,不僅使古文運動取得了勝利,而且使北宋古文形成了平易曉暢的主體風格,節奏簡潔明快,句式錯落有致,極富變化之姿。

北宋文人在各個領域都具有集大成意識和創新意識,在散文文體方面,中國古代散文文體經過唐代古文家的大力開拓,至唐代已基本完備。如何進行新的開拓?北宋散文家採取了兩種方法:一是破體爲文,即突破原有的文體規範,採用其他文體的手法來擴大文體的功能、適應表達的需要,如以論爲記、以賦爲記等;二是開創新文體,如詩話、日記、筆記等文體的出現,它們都可以自由靈活書寫所見所感所聞所思,是一種集錦式的日常書寫文體。題跋文也是這方面成功的典範。正因爲有這種破體創體的意識,所以北宋人才將題跋的功能、題材、表達、語體加以改革,使之可以適應自由表達的需要。在北宋以前,題跋文尚未獨立成體,只是有書畫的跋尾和唐代古文家寫作的一些讀後、題後、書後的文章。北宋人融合書畫跋尾與題讀文字,將之發展成爲一種獨立的文體。

從文學發展的過程來看,任何一種文學體裁的完成,必須經過很多人、長時間的摸索和實踐,纔能臻於完美的程度。而題跋文在北宋迅速興起並成熟,得力於當時文壇大家的創作宣導。北宋文人作爲文藝全才,有着詩文書畫融會貫通帶來的博大氣象,不僅對題跋文體的形式作了進一步的開拓與創新,而且賦予了它更爲廣闊的文化內涵與深遠的藝術魅力。文壇領袖歐陽修在題跋文創作上導夫先路,具有開創之功,其金石考證類題跋爲曾鞏、趙明誠、黄伯思等所繼承,重在考證史實;文學類題跋爲蘇軾、黄庭堅以及後學等所接踵。尤其是蘇、黄創作的大量題跋文具有很强的文學性和藝術性,代表了題跋文創作的最高成就。因爲歐、蘇、黄的示範引導作用,題跋文在北宋中後期迅速興起,參與創作的作家多,作品豐富,在散文中佔有重要的一席之地。