敦煌文獻中太子成道故事變文寫本叙録

2017-03-14劉秋蘭

1957年,王重民、王慶菽等編校的《敦煌變文集》,將所收録的三十八篇變文分爲歷史故事和佛教故事兩個大類,又根據文體的不同將歷史故事類分爲有説有唱、有説無唱和對話體三個小類,而佛教故事變文則分爲佛陀及其弟子故事、佛經講唱文和佛家故事三個小類。每小類各爲一卷,其餘押座文及其他相關短文單獨成一卷。[注]王重民、王慶菽等:《敦煌變文集》,人民文學出版社1957年版。按,這樣按照內容的不同來分類的方式爲後來的變文集編著所繼承,成爲通例,如潘重規《敦煌變文新書》和黄征、張湧泉《敦煌變文校注》。王重民、王慶菽等編校的《敦煌變文集》中收録的佛陀及其弟子故事變文有《太子成道經一卷》《太子成道變文》(1~5)、《八相變》《破魔變》《降魔變一卷》《難陀出家緣起》《祗園因由記》。考其內容,其中《太子成道經一卷》《太子成道變文》(1~5)、《八相變》及《八相押座文》皆是講述釋迦牟尼佛降生净飯王宫爲太子,後入山修道,終成正覺的故事,故筆者擬將它們統稱爲太子成道故事變文。

收録在《敦煌變文集》裏的太子成道故事變文皆由王慶菽所校,[注]王重民、王慶菽等:《敦煌變文集》,人民文學出版社1957年版,第285~343頁。下引該書同此版本,不再另注。後來的諸家都是在王慶菽校勘的基礎上對這些變文作補校。藏於日本龍谷大學的《悉達太子修道因緣》的故事內容與《太子成道經》《八相變》相同,故1984年潘重規首次將其收録進他編校的《敦煌變文集新書》之中,並將其列在佛陀及其弟子故事這類變文之下。1997年,黄征、張湧泉合著的《敦煌變文校注》在前人基礎上補收了斯2440卷背抄録的《太子成道吟詞》(擬題)和藏於日本甯樂美術館的另一種《八相變》,題爲“《八相變》(二)”,並在其校注第一條説明該本八相變的寫卷情况及其由來。[注]黄征、張湧泉:《敦煌變文校注》,中華書局1997年版,第525頁。下引該書同此版本,不再另注。至此,現存敦煌文獻中的太子成道故事變文有《太子成道經》(伯2999卷、斯548卷、斯2682卷、斯2352卷、伯2924卷、伯2299卷、斯4626卷和BD06780卷)、《悉達太子修道因緣》(龍谷大學藏本、斯3711卷、斯5892卷)、《太子成道吟詞》(斯2440卷背)、《太子成道變文》(1~5)(伯3496卷、BD08579卷、斯4480卷、斯4128卷、斯4633卷、斯3096卷)、《八相變》(一)(BD03024卷、BD08191卷、BD03024卷)、《八相變》(二)(日本甯樂美術館藏)以及《八相押座文》(斯2240卷)等七種,共二十三個寫卷。[注]參照黄征、張湧泉編校的《敦煌變文校注》對此類變文收録情况。

日本學者荒見泰史在《敦煌講唱文學寫本研究》中將太子成道故事歸納爲佛傳故事變文,並以佛傳故事變文類作品及周邊資料的寫本爲中心,從敦煌寫本中變文的改寫情况來探討五代講唱文學的演變。在“變文集”收録的基礎上荒見泰史增加了一些周邊資料寫卷,如將敦煌文獻中此類故事的佛經略要本和贊文、五更轉等歌辭也納入其中。並將此類故事的變文寫本及周邊資料寫本按文體不同分爲散文體(故事略要本等,其中收録伯2303卷、伯2837卷、斯4194卷、伯3317卷)、韻文體(贊文、五更轉和押座文等,其中收録伯3061卷、伯3065卷、伯3817卷、伯2483卷、伯3083卷、斯2204卷、伯4017卷、斯5487卷、斯5892卷、伯2249卷、斯2440卷)和講唱體(收録北圖8437卷、北圖8438、北圖8671卷、日本甯樂美術館藏本、龍谷大學藏本、斯3711卷、北圖8436卷、斯2682卷、伯2299卷、伯2924卷、斯548卷、斯4624卷、斯2352卷、伯2999卷、Дx1225卷、Дx1228卷、Дx285卷)三類,共計三十二個寫卷。並採用目録的形式簡要介紹這些寫卷的基本情况。[注][日]荒見泰史:《敦煌講唱文學寫本研究》,中華書局2010年版,第7~15頁。下引該書同此版本,不再另注。

經過諸家努力,太子成道故事變文寫卷的收集、整理、校勘等工作已取得一定的成就。但太子成道故事變文和與之相關的韻文(這裏的韻文包括押座文、贊文等變文集尚未收録的寫卷)所涉及的篇目、寫本較豐富,不斷有新的寫本被發現,至今尚未被全部收集完整。

綜上,筆者收集匯總,並結合變文集和荒見泰史收録的情况,經過比對分析,在變文集收録的原有二十三個太子成道故事變文寫卷的基礎上增加了伯2249卷、斯4194卷、斯4401卷、俄Дx02114、俄Дx01225卷、伯3128卷、斯4504卷、BD07676卷(皇76)、斯5487卷、斯6537卷、俄Дx01230卷等十一個寫卷,共計三十四個寫卷。筆者現擬將這些寫卷的情况作一一考述,以期從寫本的生態環境裏爬梳更多的綫索,將太子成道故事題材變文的研究推向縱深。

一、《太子成道經》,共八個寫卷

(1)伯2999卷。此卷首尾俱全,兩面抄。尾題“太子成道經一卷”,寫卷內容從“我本師釋迦牟尼求菩提緣”至“則只微細甚精妙也”止,共一百五十二行。另起一行雜抄“佛名經”九行,又於“佛名經”後另起一行抄録“波若波羅蜜多心經”和不知名佛經共四行。該卷末有“□成道經一卷”字樣,隔一空下有“達波達羅”字樣。筆者推測卷末或爲抄寫者再題“太子成道經一卷”,“達波達羅”或爲人名。該卷字跡工整,字體圓潤,書寫較好,卷面乾净整潔。且正反兩面筆跡統一,爲一人所抄。

(2)斯548卷。此卷兩面抄,正面抄《佛名經》,背面抄《太子成道經》。所抄録的《太子成道經》首缺六行,尾全。原本無題,擬題《太子成道經》。全文自“我本師釋迦牟尼求菩提緣”至“則知微細極甚精妙也”止,存二百二十三行。該卷書寫端莊秀美,除有幾處墨蹟外,卷面乾净,字跡清晰可辨。考其內容,與伯2999卷幾乎完全相同,只存一些字句差異。卷末書有“長興五年甲午歲八月十九日蓮臺寺僧洪福寫記諸耳”,隔一空有“僧惠定池(持)念讀誦,知人不取”字樣。此卷清楚記載了抄寫時間和抄寫者。長興五年即公元934年,當時的歸義軍政權掌握在曹議金手中。此卷抄寫時間爲公元934年8月19日,抄寫者爲蓮台寺僧人洪福,而另一僧人惠定“持念讀誦”。從此卷可以看出,僧人是變文的一個持、念、讀、誦、抄的主體,“經”字顯示出,在這些僧人心裏,此類變文的地位並非今天學者們所常猜測的爲通俗的文學改編性質,而是等同於佛經原典。

(3)斯2352卷。該卷首尾俱全,兩面抄,中間或有闕文。尾題“太子成道經一卷”,共一百七十四行,爲伯2999卷另一抄本。但是,該卷抄寫較爲雜亂。正面抄録《佛説無量壽經》,《太子成道經一卷》從背面開始抄寫,背面空間不足,抄寫者又將《太子成道經一卷》餘下內容抄在正面《佛説無量壽經》的行間空白處。正反兩面筆跡不一,可知《佛説無量壽經》和《太子成道經一卷》的抄寫者,甚至抄寫的時間也不同。爲什麽會出現這樣的抄録情况?筆者推測可能是當時出現了紙張稀缺的情况,抄寫者不得不充分利用紙張。將文章抄寫在已有內容寫卷的背面,背面不夠還不得不將正面有空缺的地方填滿,即使正面抄寫的是佛經。該卷抄寫時間可能處於戰亂時期,政權更迭時期。因爲在這時期,敦煌地區與外界交流阻隔,社會動盪,經濟衰落,纔有可能會出現紙張稀缺的情况。當然,另一個可能的推測是,這和佛教的惜福觀念有關。考察此卷並無時間記載,但此卷內容與斯548號相同,在所有的《太子成道經》寫卷中只有斯548號有時間記載,爲長興五年,即公元934年抄寫。據榮新江《歸義軍史研究》可知,曹議金掌握政權時期爲914年至935年。在曹議金取得政權之前,公元894至910年,歸義軍政權掌握在張承奉手中。在910年至914年這幾年間,即唐亡之後,張承奉建西漢金山國,自號白衣帝。這期間,金山國與甘州回鶻發生多次戰爭,後終不敵,降於甘州回鶻。[注]榮新江:《歸義軍史研究》,上海古籍出版社2015年版,第11~21頁。下引該書同此版本,不再另注。可知在唐亡之後,歸義軍政權與中原王朝失去聯絡,又加上戰亂,勢必影響該地區社會的穩定和經濟發展,出現紙張緊缺的情况在所難免。故而筆者推測該卷的抄寫時間可能在金山國前後,即10世紀初期。

(4)斯4626卷。此卷首全尾缺,無題,《英藏》擬題《太子成道經》。全文從“我本師釋迦牟尼求菩提緣”至“能者嚴心合掌者,經題名目唱將來”止,存三十八行,只抄録至押座文止,下缺。該卷字跡清晰,書寫工整,卷面乾净可辨。

(5)伯2924卷。該卷兩面抄,正面抄《比丘尼懺單波夜提文》,背抄《太子成道經》內容。背面殘缺,首尾不全,無題,擬題《太子成道經一卷》。全文從“加維衛國净飯王”至“殿下奏大王曰:‘宫(下缺)’”止,存八十行。該卷書寫雜亂,字跡潦草,且中間多有墨蹟和文字的闕失,導致辨識困難。從所存內容前四行依稀可辨此卷較其他《太子成道經》多出幾句韻文,筆者將其分行録下:

1:加維衛國净飯王,(空兩格)悉達太子厭無常。(空兩格)□□□□□

□□,

2:夜半踰(下缺)

3:□□王時,割股救其鳩鴿。月光王時,一一樹下,施□(下缺)

4:□□□□□燈王時,剜身千(下缺)

這四行抄寫之後,隔兩三行,又重新抄寫三四行至全文止。從此卷內容看,與伯2999卷無異,唯一的不同是此卷開頭多出幾句韻文。這幾句韻文同於下文要談的日本龍谷大學藏本《悉達太子修道因緣》中的《押座文》的前兩句,也是同於下文筆者要談的BD07676號(皇76)《悉達太子贊一本》的前兩句。此卷雖然有所缺失,但不難推測此卷《太子成道經》是將《悉達太子押座文》(或《悉達太子贊》)作爲押座文。

(6)BD06780(潜80)。該卷爲殘卷,首尾不全,且每一行上下部分皆有殘缺。無題,《國家圖書館藏敦煌遺書》[注]《圖書館藏敦煌遺書》,北京圖書館出版社2011年版。題爲《太子成道經》,《敦煌寶藏》[注]黄永武:《敦煌寶藏》,臺北新文豐出版公司1984年版。擬題爲《佛本行集經俗文》。內容與伯2999卷相同,只存在些許字句差異。該卷與斯2682卷屬同一版本,且在正文之後還有一段《悉達太子贊》韻文。所存內容從“(上缺)貧乏之□兼所有國城、妻子、象馬、七珍□”,至“今日出離三界內,救度衆生無等人”句“救”字止。此卷書寫工整大方,字跡清晰,楷書字體端莊秀美,在所有《太子成道經》寫卷中,此卷是書寫最好的一卷。

(7)斯2682卷。此卷兩面抄,正面抄寫《大佛略懺二卷》,背面抄《太子成道經》。所抄《太子成道經》首全尾缺,原本無題。全文從“我本師釋迦牟尼求菩提緣”至“雪山修道證菩提”止,存一百七十五行。該卷字跡清晰可辨,行書字體,書寫自然流暢。內容與伯2999卷、斯548卷無異,但在此內容的基礎上多出了其他內容,即在“我今成佛道,受法爲法子”內容後接了“日食一麻或一麥”至“雪山修道證菩提(下缺)”一段。現將多出部分文字分行録於此:

1:日食一麻或一麥,長齋座禪觀行,成登正覺。尼連河沐

2:浴,六年苦行,氣力劣若(弱)。樹神把手引之,出於彼岸。

3:取吉祥草座爲道場,先開有教利益群情。是何人也?

4:欲知教法之由漸,先明我佛如來。始從兜率降人間,

5:托蔭王宫爲太子。舍卻世間一切事,雪山修道證菩提。(下缺)

此段文字講述太子六年苦行後下山,在尼連河沐浴,在樹神幫助下渡河,又得吉祥長者施草座之事。據此,當判爲《太子成道經》的新版本。此版本的創作者當是根據大家既有的變文基本內容,又增加了太子雪山修行六年下山後部分情節。《佛本行集經》中講到此處:“欲渡彼水,波流湍疾。身體尫羸,不能得越。兼復六年精勤苦行,身力劣弱,不能得濟彼河之岸。爾時,彼河有一大樹名頞誰那(隋言今者)。彼樹之神,名柯俱婆(隋言小峰),住依彼樹。時彼樹神,以諸瓔珞莊嚴之臂引向菩薩。是時菩薩執樹神手得渡彼河。”[注]闍那崛多譯:《佛本行集經》卷二五,《大正藏》第3册,NO.0190,第772頁。斯2682卷中多出的此段文字正是由這段佛經文字改編而來。在原來本文的基礎上增加了其他內容,但內容較少,可能是臨時起意。此版本亦因“我佛如來”的表述,可以推測應該是僧人所作。這種創作很可能是即興的,所以復述佛經故事時,邏輯順序比較混亂,顯示了語言功底不太强的一面。

(8)伯2299卷。此卷首尾不全,原本無題,擬題《太子成道經一卷》。全文從“第二下降閻浮提胎相”至“西門觀看,不見别餘,見一病兒,倍加劣病。遂遣車匿問(下殘)”止,存一百一十行。卷面乾净,書寫字體端莊秀美,可見其抄寫者有一定文化素養。此卷內容與伯2999卷相同,只存字句差異但其形式不同,此卷採用小標題形式。該卷所存首行頂格抄録“第二下降閻浮提胎相”,隔行抄録“爾時净飯大王爲宫中無其太子”至“大王聞説歡喜非常”止,爲本文第二節。緊接着抄録“第三王宫誕質相”至“是時相太子已訖,仙人回歸。其太子”止,爲本文第三節。隔行頂格抄録“第四納妃相”至“太子行道,夫人座禪”止,爲本文第四節。接下來,空一格抄録“第五逾城出家相”爲本文第五節,惜後文殘缺,至“遂遣車匿問(下殘)”止。由此可推測,該卷前有闕失第一節,後有餘下其他小節,可惜內容闕失,無法得見。

綜上,《太子成道經》寫卷共有八個,根據寫卷內容和形式又可以細分爲三個版本:伯2999卷、斯548卷、斯4626卷、伯2924卷和斯2352卷爲同一個版本,這些卷無太子六年苦行下山後的故事內容;斯2682卷和BD06780(潜80)爲同一個版本,有太子六年苦行後下山的故事內容;伯2299卷運用獨特的小標題形式,且後半部分內容闕失,可單獨將其列爲一個版本。

二、《悉達太子修道因緣》,共四個寫卷

(1)日本龍谷大學藏本。此本《悉達太子修道因緣》由潘重規在1983年首次校勘,收録在其《敦煌變文集新書》中。[注]潘重規:《敦煌變文集新書》,中國文化大學中文研究所敦煌學研究會1983年版。下引該書同此版本,不再另注。1997年,黄征、張湧泉將此卷收録在《敦煌變文校注》中,並在潘重規的校勘基礎上作了補校。[注]《敦煌變文校注》。筆者未看到此卷的影印本,故無法直觀叙述該卷情况。據潘重規校注稱:“標題原有,首尾俱全,卷末有‘無常’及‘壁畫和尚’二詩。”[注]《敦煌變文集新書》。又據荒見泰史寫録可知其首題“悉達太子修道因緣”,尾題無,存288行。[注]《敦煌講唱文學寫本研究》,第12頁。從校録本可知,該卷內容與《太子成道經》大致相同,只存在某些情節的差異。該卷開頭即爲一段押座文,內容從“迦夷爲國净飯王,悉達太子厭無常”至“今日出離三界內,救度衆生無等輪”止。接下來另起一行抄録的是一段説詞,這段説詞有重要的作用,現將其録下:

凡因講論,法師便似樂官一般,每事須有調置。曲詞適來先説者,是《悉達太子押座文》。且看法師解説義段,其魔耶夫人自到王宫,並無太子,因甚於何處求得太子,後又不戀世俗,堅修苦行?其耶輸采女修甚種果,復與太子同爲眷囑(屬),更又羅睺之子,從何而託生,如何證得真悟,同登正覺?小師略與門徒弟子解説,總交(教)省知。暫舍火宅,莫暄(喧)莫鬧,聞時應福。能不能,願不願?觀世音菩薩,大慈悲菩薩。[注]《敦煌變文校注》,第468~469頁。

從這段説詞裏我們可以得出如下資訊:其一,“法師”説明此篇爲僧人俗講,“樂官”“調置”説明俗講是有説有唱的。其二,此卷開頭一段韻文是《悉達太子押座文》,是用唱的形式。其三,俗講僧人在這段説詞中根據《悉達太子押座文》的內容提出問題,試圖引起聽衆的興趣,吊足胃口。這段説詞之後,便是變文的正文部分:另起一行,從“昔時本師釋迦牟尼求菩提緣”至“合掌階前聽取偈,總交(教)親自見慈尊”止。

此本《悉達太子修道因緣》與諸本《太子成道經》的差異主要集中在開頭和結尾部分。前者的開頭直接是韻體的押座文;後者的開頭是一段散文講述釋迦牟尼佛的前世在兜率天等處的相關因緣,然後再接着抄韻體押座文。結尾部分,前者用了大量的篇幅來講述耶輸、羅睺的故事,並説明羅睺的宿世因緣,全文以羅睺皈依佛門,號曰大阿羅漢結束;而後者只用幾句交代這部分內容。

(2)斯3711卷。該卷兩面抄,正面抄録《大般若波羅蜜多經卷第三百九十》。背面抄録《悉達太子修道因緣》和三行雜寫。抄録的《悉達太子修道因緣》首全尾缺。開頭有較大號的字體雜寫的“道場”二字,單獨成一行。隔行首題“悉達太子修道因緣”,首題之後空一格抄寫“迦夷爲國净飯王,悉達太子厭無常”至“廣發四弘誓願,爲求無上菩提”止,後缺,存三十一行。另存的三行雜寫,依次是“癸未年三月五康員家”“癸未年三月一日立契□□康□”“前因修斷重果(果字上面爲日)不緣今生單獨”(倒寫)。該卷字跡不工整,依字跡推測當爲小孩子習字抄録。“癸未年”據榮新江《歸義軍史研究》可能是863年、923年或983年。[注]《歸義軍史研究》,第2~36頁。由於没有確切的年號,無法推測究竟爲哪一年。

(3)斯5892卷。該卷爲一小册子,依次抄録《地藏菩薩經十齋日》《悉達太子修道因緣》《辭娘贊文》《頂禮五臺山》《禮懺文》《無相法身禮》。卷末有“甲戌年三十日三界寺僧沙彌法定師記耳”一行字。“甲戌年”在歸義軍時期可能是854年、914年或974年,由於没有年號此卷抄寫時間難以斷定,只能從僧人“法定”的生活時代來作進一步判斷。該卷書寫較爲潦草,書寫字型大小較大,中間多有闕文,行約九字,且每一篇內容只抄録短短幾句,所抄録的《悉達太子修道因緣》也只是幾句韻文。首題《悉達太子修道因緣》,緊接上文《地藏菩薩經十齋日》內容之後。首題之後抄寫押座文部分,內容從“加夷爲國净飯王,悉達太子厭無常”至“父王憶念號咷苦,慈母搥胸發大聲”的“慈母”二字止,存10行,這其中尚有闕字。

(4)伯2249卷。該卷爲兩面抄,正面抄寫《大般若波羅蜜多經卷第二百卅三》,背面依次雜寫“大大大大大目乾連神通第一”“往生净土經”“全子張押衙”“開蒙要訓”“大目乾連神通第一”“癸未年正月一日立契”、《壬午年正月一日慈惠鄉百姓康保住雇工契》、“太公家教一卷”“王梵志書集一卷”、《悉達太子修道因緣》等內容。除《壬午年正月一日慈惠鄉百姓康保住雇工契》和《悉達太子修道因緣》抄録有部分內容外,其餘皆是雜寫字樣。所抄録的《悉達太子修道因緣》只有前面部分押座文。首全尾缺,首題《悉達太子修道因緣》。首題單獨成一行,隔行抄寫正文,從“加夷爲國净飯王,悉達太子厭無常”抄至“夜半騰空越九重”時,抄寫者空了幾行,又重新從首題開始抄寫,至“車匿聞□□□□”止,下文缺。存十二行,後三行字跡模糊,辨識困難。該卷《敦煌變文集》《敦煌變文集新書》《敦煌變文校注》皆未提及,筆者現將其分行録下:

1:悉達太子修道因緣

2:迦夷爲國净飯王,悉達太子猒(厭)無常。誓求上菩提緣,

3:夜半逾城坐道場。太子十九遠離宫,夜半騰空越九重。

(空約四行)

4:悉達太子修道因緣

5:迦夷爲國净飯王,悉達太子猒(厭)無常。誓求無上菩提緣,

6:夜半逾城坐道場。太子十九遠離宫,夜半騰空越九重。

7:莫怪不辭父王去,修行暫到雪山中。二月八日夜踰城,

8:行到雪山猶未明。父王憶念號咷苦,慈母搥兇(胸)發大聲。

9:雪山修道定安禪,苦行真心難更難。日食一麻或一麥,

10:□雀巢窠頂上安。太子行至檀德山,出家修□□□□。

11:誓□□□離宫闕,降魔修道□□天。□□車匿卻回歸,

12:□騌(騣)白馬□□□。車匿聞□□□□,(下缺)

所存內容與龍谷大學藏本、斯5892卷及伯3711卷內容相同,只有個别字詞差異,可相互比勘。

該卷正反兩面筆跡不同,爲不同的人抄録。正面字跡工整,書寫較好,抄寫者有一定的文化素養。背面書寫雜亂無章法,且某些字句抄寫反復多遍,是小學生習字所抄。筆者將反面的筆跡,特别將本卷抄録的《悉達太子修道因緣》筆跡與斯3711卷《悉達太子修道因緣》筆跡對比,發現兩卷書寫筆跡極爲相似,疑爲同一小學生所抄。而且,斯3711卷抄録時間“癸未年三月”,此卷伯2249抄録時間“癸未年正月一日”,只是月份的差異。此卷另一處時間爲“壬午年正月一日“,而癸未年正是壬午年的第二年。據榮新江《歸義軍史研究》可知,在歸義軍時期壬午年是公元862年、922年和982年。[注]《歸義軍史研究》,第2~36頁。兩卷抄寫的時間相同或接近,且寫卷筆跡極爲相似,所以筆者推測兩卷爲同一小學生習字所抄。荒見泰史的《敦煌講唱文學寫本研究》録有此卷,並將其列在韻文體類。[注]《敦煌講唱文學寫本研究》,第11頁。如果筆者的推測成立,該卷伯2249卷《悉達太子修道因緣》與斯3711卷爲同一人抄寫,那麽此卷應該是和斯3711卷屬同一版本,是據同一寫本所抄。斯3711卷是韻散結合體的,那麽此卷也應該如此,只是此卷未抄寫完,所以尚不能確認此卷是韻文體。

綜上,《悉達太子修道因緣》共計四個寫卷,除日本龍谷大學藏本外,其餘三個寫卷皆爲殘卷。斯3711卷與伯2249卷《悉達太子修道因緣》應該爲同一人據同一寫本所抄録,且該寫本是癸未年抄寫或創作的。斯5892卷僅抄録了押座文的前部分,因其與贊文等抄録在一起,所以推測此卷當爲韻文體。

三、《八相變》(一),共三個寫卷

(1)BD03024卷(雲字24號)。該卷爲長卷,首尾俱全,卷背有“八相變”三字,據此,將該卷題爲《八相變》。全文從“爾時釋迦如來於過去無量世時”至“伏望府主允從,則是光揚佛日,恩矣恩矣”止,共290行。該卷抄寫筆跡清晰,字體優美圓潤,行、楷相間,間或有墨蹟,是抄寫者抄録時塗去錯别字所致,又在墨蹟旁添上改正後的字。綜觀全卷,書寫水準較高,當是文化人抄寫。本卷第二十五行有一句抄寫者的自注:“此是上生兜率相,以上總管,自下降”,共兩行,抄寫者用較正文小一號字體抄録。黄征、張湧泉在校注此處時在此句後加上“質相”二字,即“自下降質相”。並在其第十七條校注中説明緣由,“‘質相’二字據義補。原録雙行小注作七言二句,意不可同。首句‘此是上生兜率相’是對緊接上一小節之標注;‘已(原文作己)上總管’謂以上整個部分是全文提綱,統攝下文;‘自下降質相’謂從此而下一節爲我佛降生爲太子之內容,亦爲標注語。”[注]《敦煌變文校注》,第515頁。黄征、張湧泉將“質相”補入原句,使其句義完整。並認爲“上生兜率相”是上一節的標題,“自下降質相”爲下一節之標題。筆者表示贊同,但也提出兩點自己的看法。第一,筆者認爲,“下降”後面應該補入“閻浮相”三字更爲恰當。第二,關於斷句,筆者認爲應當是“此是上生兜率相,以上總管自下降閻浮相”。其理由如下:

按抄寫者的標注,此卷《八相變》應該是有小標題,那麽此卷與伯2299卷《太子成道經》一樣,都是採用小標題形式。伯2299卷《太子成道經》就用了“第二下降閻浮提胎相”“第三王宫誕質相”等標題。另外,在抄寫者這句標注之後,本卷正文第二十六行,有這樣的字句“我佛觀見閻浮提衆生”,第三十一行有“我今欲擬下閻浮”字句,第六十七行有“太子相好無等倫,降下閻浮化理民”句。由伯2299卷的小標題和本卷正文裏的字句,且按照對仗工整的原則,可以推測此卷抄寫者的標注“下降”後面應該補入“閻浮相”三字,即“下降閻浮相”,這也正好與之前的“上生兜率相”相對。由此,本卷抄寫者的這句標注的斷句應當是:“此是上生兜率相,已上總管自下降閻浮相”。“此是上生兜率相”謂上一節之內容,“上生兜率相”統攝上一節內容,“已上總管自下降閻浮相”謂上一節內容至“下降閻浮相”止。

黄征、張湧泉在本卷校注第十七條還提到:“此類標題語,寫本中多以‘云云’或空格、空行及省略半句、一句等法予以省略。亦有全部省去,如此處甲、乙卷即全無。”[注]《敦煌變文校注》,第515頁。(這裏的甲、乙卷指乃字91號和麗字40號寫卷,筆者後面有叙述)筆者統計,該卷《八相變》共計有十二處“云云”字樣,加上第一條標注,本卷共計13處標題語。但因抄寫者省略,無法判斷其他標題語內容,可以肯定的是該卷《八相變》與伯2299號《太子成道經》皆有標題語形式,它們應該屬於同一系列。而且,此本《八相變》的開頭內容與《太子成道經》開頭部分內容相同。此卷《八相變》正文結尾省去耶輸母子的故事情節,直接寫太子離别王宫後入山修道,六年後,於臘月八日下山,在尼連河沐浴,得牧女獻乳粥。後登正覺,降服外道的故事。這段描寫與斯2682V卷《太子成道經》結尾部分內容相同,只存在字句差異。如此可見,該卷《八相變》與《太子成道經》某些寫卷在內容和形式上都是極爲接近的。

(2)BD08191卷(乃字91號)。此卷爲長卷,首尾俱缺。無題,《圖書館藏敦煌遺書》擬題爲《八相成道變文》。全文從“供養十方諸佛□□”至“太子聞孩子誕生來,方知聖事實苦災”止,存一百零七行。所存部分前兩行下半部分字句闕失。該卷字跡工整,字體圓潤端莊,卷面乾净整潔,可見抄寫者有一定的文化素養。此卷與BD03024卷(雲字24號)內容相同,正文中没有抄寫者的標注語:“此是上生兜率相,以上總管自下降”,但有“云云“字樣。所用頻率較BD03024卷(雲字24號)低,在此卷所存一百零七行內容中僅有兩處”云云“字樣,其中一處在正文中的位置與雲24號不同。筆者推測,出現這種情况有兩種原因,一是不同的抄寫者所分的章節不同;二是該卷抄寫者省略不寫。

(3)BD04040卷(麗字40號)。該卷爲長卷,兩面抄,首尾俱全。正面抄寫的《八相變》無題,擬題爲《八相成道變文》。內容與BD03024卷(雲字24號)無異,全文從“爾時釋迦如來於過去無量世時”至“伏望府主允從,則是光揚佛日,恩矣恩矣”止,共281行。該卷卷面乾净易辨識,間或有墨蹟,也是抄寫者塗抹錯别字改正字所留。該卷抄寫字體爲楷書字體,字跡流暢、端莊,可推斷其抄寫者具有較高的文化素養。該卷背面僅有雜寫“丙午年五月十五日”“爾時波”“弟弟”等字樣。該卷所抄的“丙午年”據榮新江《歸義軍史研究》可知在歸義軍時期可能是886年或946年。[注]《歸義軍史研究》,第2~36頁。但無抄録的年號,無法斷定其確切年份。

該卷正文中無BD03024卷(雲字24號)那句“此是上生兜率相,以上總管自下降”標注語。筆者統計全卷共有七處“云云”字樣,皆用小一號字體標注。而且,筆者發現此七處“云云”字樣在正文中的位置與BD03024卷(雲字24號)所在位置不同。這進一步説明不同的抄寫者加上自己的理解,對寫卷會作不同的分節,亦或是抄寫有所省略。按照標注和分章節粗略情况,是否可以推測BD03024卷(雲字24號)最接近原始寫卷。其次是BD04040卷(麗字40號),最後是BD08191卷(乃字91號)。因爲,一般越到後面抄寫者對其整個的講經內容越熟悉,所以有可能會做較多的省略。

綜上,《八相變》(一)共計三個寫卷,且皆存在分章節情况。三個寫卷內容相同,但所分章節不同。雲字24號分章節更詳細,麗字40號次之,乃字91號最爲簡略。這種分章節形式與伯2299號《太子成道經》採用小標題形式又存在共性。這種形式更接近佛經的形式,或許《八相變》(一)和伯2249卷《太子成道經》是所有太子成道故事變文中最接近原始文獻的寫卷,其他的此類故事變文都是在它們的基礎上改編的。

四、《八相變》(二)

日本甯樂美術館藏本。黄征、張湧泉首次將此卷收録在《敦煌變文校注》中。筆者未曾看到此卷影印本,惜無法直觀叙述此卷面貌。黄征、張湧泉校注的第一條詳細説明了此卷面貌和録入此卷緣由:“本卷原卷藏於日本甯樂美術館,全卷高二十七點五厘米,長一八五厘米,頭、尾皆殘,上下邊、中間及卷面皆略有破損,失原題。共九十一行,行約十七字。日本大谷大學平野顯照教授在一九七八年日本朋友書店出版的《唐代文學與佛教研究》一書中首次發表録文,擬題爲《八相變》。”[注]《敦煌變文校注》,第525頁。據黄征、張湧泉的校注本,該卷內容從“□常定,□□□□□(緣河[何]取六師)之□□(讒言)?”至“感唤夫人,昇於寶座:‘善矣速行,不須眷戀!’□□□□□□□□□香風鋪地(下殘)”止。故事內容與國家圖書館藏的BD03024卷(雲字24號)、BD08191卷(乃字91號)和BD04040卷(麗字40號)內容有些差别。如該卷有摩耶夫人於太子降生後第七日被召唤昇天的情節,此情節不但在《八相變》(一)中没有,且其他太子成道故事變文中也没有這一情節內容。

五、《太子成道變文》(一),共兩個寫卷

(1)伯3496卷。該卷爲一短卷,無題,影印本題《太子成道變文》。全文從“爾時太子既聞和尚之言,深欲出宫修道。”至“若思違逆耶孃命,證得菩提有何爲”止。該卷字跡清晰可辨,卷面乾净,抄寫較工整。考此卷內容,爲描寫太子在聽聞和尚言語後欲入山修道,得到其父王的苦苦挽留的場景。《太子成道經》《悉達太子修道因緣》及《八相變》皆無這段描寫。

(2)BD08579(推字79)。該卷兩面抄,正面抄寫《法身禮》,有首題,共23行。背面依次抄録《太子成道變文》《大方廣佛華嚴經》卷七九。前後筆跡一致,爲一人抄寫。字跡工整,字體流暢端莊,卷面乾净可辨。所抄録的《太子成道變文》內容與伯3496卷相同,但抄寫者只抄録了前部分,從“爾時太子既聞和尚之言,深欲出宫修道。”至“發聲大哭淚交流,哽咽填胸腸欲斷”止,共十一行。接下來空一行直接抄録《大方廣佛華嚴經》卷七九,也是部分抄録,共十四行。

六、《太子成道變文》(二)

斯4480卷。該卷爲一短卷,正面抄《皈依三寶文》,背面抄寫《太子成道變文》。《太子成道變文》首全尾缺,原本無題。全文從“世尊到道場之內歎者善男子善女人了後,衆生有者决定之心。”至“不樂在家,言道出家修道,父王並總”止,下缺,存二十二行。且最後三行下半部分,文字多有闕失。該卷書寫潦草,行草相間。

七、《太子成道變文》(三)

斯4128卷。該卷爲短卷,兩面抄,首尾俱缺。無題,《英藏》題爲《太子成道變文》。全文從“具説生時瑞相”至“遂使太子聞説,將”止,下缺,存五十二行。該卷書寫行草相雜,卷面多有墨蹟,辨識較爲困難。

八、《太子成道變文》(四)

斯4633卷。該卷爲一短卷,首尾俱缺,無題,《英藏》擬題爲《太子成道變文》。該卷內容從“梵王夫人同議與太子謀於婚媒。”至“當時神人取得太子,便於後園”止,下缺,存二十三行。卷面清晰可辨,字跡工整,書寫優美。

九、《太子成道變文》(五)

斯3096卷。該卷兩面抄,正面抄録《大乘净土贊》,共八行,緊接其後,隔行抄寫《太子成道變文》(《英藏》擬題)。所抄録的《太子成道變文》首全尾缺,從“卻且住家”至“到頭共成無上”止,下缺,存十二行。書寫潦草,卷面模糊,辨識困難。

綜上,以上是所有變文集收録的五種《太子成道變文》,共六篇,除《太子成道變文》(一)是韻散結合體外,其餘四種據所存部分內容看都爲散文體,由於抄録不全,尚無法斷定它們爲散文體。五種《太子成道變文》內容皆是太子成道故事的片段,這些片段也不是來自《太子成道經》《悉達太子修道因緣》、或《八相變》,是新的創作。故事內容簡略,相比《太子成道經》《悉達太子修道因緣》《八相變》裏一個故事情節會用較大篇幅來叙述,《太子成道變文》往往只是一句話概括。比如,從娶妻到入山修道,《太子成道變文》(四)和《太子成道變文》(五)只用了幾句話概括。

另外,除以上五種(六篇)收録在變文集的《太子成道變文》外,筆者在英藏、法藏中發現尚有一些題爲《太子成道變文》的文獻,且未被收録在變文集中。現將它們列爲“新增《太子成道變文》”。

十、新增《太子成道變文》,共四個寫卷

(1)斯4194卷。此卷爲殘卷,首尾皆缺,存四十八行。書寫雜亂,間有墨蹟,辨識困難。英藏題《太子成道變文》。《敦煌變文集》《敦煌變文新書》和《敦煌變文校注》皆未收録此卷。由於此卷前後皆缺,無法斷定其前缺內容是否與《太子成道經》《八相變》內容有關。日本學者金崗照光編《敦煌出土文獻分類附解説》中對此卷作了簡要介紹,認爲:“此卷《太子成道變文》果真是否爲《悉達太子修道因緣》等的一部分,尚不清楚。由殘部看,或者以‘破魔變文’殘卷擬題,不知是否適當。開頭部分以釋尊食乳糜故事開始,記録了釋尊樹下破魔成道之事。”[注][日]金岡照光編,李甯平、孫亞英譯:《敦煌出土文獻分類附解説(續)》,《甘肅社會科學》1984年第1期。

此篇《太子成道變文》講述太子下山之後,於菩提樹下成正覺,後降服外道的故事。斯2682卷《太子成道經》和BD03024卷(雲字24號)《八相變》(一)中也有這樣的內容。斯2682V卷《太子成道經》結尾部分:“日食一麻或一麥,長齋座禪觀行,成登正覺。尼連河沐浴,六年苦行,氣力劣若,樹神把手引之,出於彼岸。取吉祥草座爲道場,先聞有教,利益群情,是何人也!”BD03024卷(雲字24號)《八相變》(一)結尾部分從“太子一從守道,行滿六年。當臘月八日之時下山,於熙連河沐浴。”至正文結束止,篇幅較長,描寫太子修道六年後下山,在熙連河沐浴,力氣劣弱,得文殊菩薩相助而渡河,後逢吉祥長者爲其鋪草座。得牧女獻乳粥,又得四天王奉缽。功德圓滿之後,於菩提樹下,金剛座上成道。最後降天魔,伏外道。此卷雖然講述釋迦牟尼破魔成道的故事,但故事內容與伯2187卷《破魔變》內容頗有不同,若將其歸入“破魔變”一類似乎有所不妥。

荒見泰史將這種《佛本行集經》略抄本歸爲散文體一類,並認爲像這種佛經的略抄本是佛經到變文的一種過渡。[注]《敦煌講唱文學寫本研究》,第7~16頁。筆者發現,此卷內容來自《佛本行集經》的《向菩提樹品》《菩薩降魔品》《成無上道品》及《二商奉食品》。看似屬於佛經的摘抄,但是與單純的佛經摘抄又有不同。究竟此卷該如何定義?是否可將它定義爲變文,還需將此卷與《佛本行集經》中的相關內容進行對比,纔可作結論。筆者現將對這兩種文獻進行對比,見下表:

斯4194卷對應的《佛本行集經》內容(上缺)其女聞已,集取千牸牛,轉與五百,此五百與二百五十,此二百五十與百二十五,此百二十五與六十,此六十與十五。《佛本行集經》卷二五《向菩提樹品》第三〇上:是時善生村主二女,聞於彼天如是告已。歡喜踴躍,遍滿其體不能自勝。速疾集聚一千牸牛,而乳取轉。更將飲五百牸牛。更别日此五百牛轉持乳,將飲於二百五十牸牛。後日此二百五十牸牛之乳,還更飲百二十五牛。後日此一百二十五牸牛乳,飲六十牛。後日此六十牛乳,飲三十牛。後日此三十牛乳,飲十五牛。此十五牛乳着(著)於一分秔(粳)米煑(煮)之,二女煑時現十六種相。後日此十五牛乳,着於一分净好粳米。爲於菩薩,煮上乳糜。其彼二女,煮乳糜時現種種相。或滿□(花)瓶相,或功德河水□(淵)相,或萬字之相,或千輻輪相,或□(斛)領牛相,或象王龍王之相,或魚相。或復出於滿花瓶相;或現功德河水淵相;或時現於萬字之相;或現功德千輻輪相;或復現於斛領牛相;或現象王龍王之相;或現魚相。或大丈夫相,或帝釋相,或梵王相,或現乳糜,至上(上至)半多羅樹。相,或一多羅樹相,或一丈夫狀。還入彼器,無有遺失。或時復現大丈夫相;或復現於帝釋形相;或時有現梵王形相;或復現出乳糜,向上湧沸,上至半多羅樹,須臾還下;或現乳糜向上,高至一多羅樹訖已還下;或現出高一丈夫狀。還入彼器。爾時,菩薩於二月二十三日晨朝時向優婁頻螺(蠡)聚落乞食,至難提迦村主門前默然而立。爾時,菩薩至於二月二十三日。於晨朝時,齊整着衣,欲向優婁頻蠡聚落而行乞食。漸漸至於難提迦村,至彼村已,在村主家大門之外默然而立。是時,村主女見□(於)菩薩乞食,便持一金鉢盛滿和蜜乳糜持與菩薩,菩薩見已,念言:“我今得如(好)封瘡之藥。”是時,善生村主之女見於菩薩在其門邊默然求食。見已,即便取一金鉢,盛貯安置和蜜乳糜。滿其鉢中,自手執持,向菩薩前。到已即住白菩薩言:“唯願尊者。受我此鉢和蜜乳糜。憐湣我故。”爾時,菩薩見彼乳糜調和於蜜,心如是思惟念言:“我今得如(好)封瘡之藥。”菩薩受已食了,安詳(庠)而出至尼連河岸時,即得之食置於上(即便持所得之食)。脱衣入水净浴熱氣。爾時,菩薩受彼食已,於優婁頻蠡聚落正念而出。安庠漸至尼連河岸。到已即便持所得食,安置一邊清净之地,脱衣入彼河中,澡浴除身熱氣。□(澡)浴已,取其袈裟於水中濯出捩曬乾。着衣(於)躰上,欲□(渡彼)水,没流湍□(疾)。身色(體)尫羸,不能得越彼河之岸。彼河有一大樹名頞誰那。此樹神名柯俱婆。此神見菩薩,以手引上菩薩,令菩薩挹(得)彼渡河岸。既澡浴已,取其袈裟,於水中濯出捩曬乾,着於體上。欲渡彼水,波流湍疾。身體尫羸,不能得越。兼復六年精勤苦行,身力劣弱。不能得濟彼河之岸。爾時彼河有一大樹名頞誰那(隋言今者)。彼樹之神,名柯俱婆(隋言小峯),住依彼樹。時彼樹神,以諸瓔珞莊嚴之臂,引向菩薩。時菩薩執樹神手。得渡彼河。爾時,尼連禪主有一龍女名尼連萘邪,從地硧出,手執天妙苓(筌)提,奉獻菩薩。菩薩受已,即坐其上。取村主女乳糜,如意飽食,食皆盡了。緣過去世行檀福報業力熏故,身躰平復如舊,端正無□(可喜),(無有缺)□减。爾時,彼河尼連禪主有一龍女名尼連茶耶(隋言不寡),從地踴出,手執莊嚴天妙筌提,奉獻菩薩。菩薩受已,即坐其上。坐其上已,取彼善生村主之女所獻乳糜,如意飽食,悉皆净盡。菩薩既食彼乳糜已,緣過去世行檀福報業力熏故,身體相好,平復如舊。端正可喜,圓滿具足,無有缺减。

由於此卷篇幅較長,筆者只將本卷的前半部分內容同與之相應的《佛本行集經》卷二五《向菩提樹品》(上)、卷二六《向菩提樹品》(中)的內容作了對比,已經可以看出其大體情况。通過對比可以發現,此卷雖然保持了佛經中的主要故事內容,但是對故事內容進行了簡寫,並且在簡寫的過程中有大量字、詞、句的改動。也就是説,本卷不單純是佛經的略抄,本卷的抄寫者,或者可以説是作者,在佛經的基礎上有了自己的再創作。基於此,筆者認爲此卷也應當歸爲“變文”類。

(2)斯4401卷。此卷兩面抄,正面抄《雜阿毗曇心論卷第五》,背面所抄內容本無題,英藏題爲《太子成道變文》。爲一殘卷,首尾俱缺,存十行。該卷書寫較好,但字型大小較小,多有闕文。全文從“□時魔不能敗,作是念菩薩大力不能敗”至“爲五比丘,遣四釋法輪”止。正文後,隔幾行有一行字:“梵王者,初禪梵王名屍棄,此云頂髻蓋是其編髻,梵王下云云螺髻。”又空兩三行,抄録“天帝釋者,帝猶主矣,刀利天主名爲帝釋。”一行字。又空幾行,有“四天王”三字。抄寫者似乎在作名詞解釋,解釋“梵王”“天帝釋”和“四天王”爲何。日本學者金岡照光編《敦煌出土文獻分類附解説》有此卷的簡介,他講到:“是極粗略而且是片段的寫本,究竟是變文的一部分,或僅僅是佛典的筆跡,尚不清楚。暫時假定爲《太子成道經》的斷片。”[注][日]金岡照光編,李甯平、孫亞英譯:《敦煌出土文獻分類附解説(續)》,《甘肅社會科學》1984年第1期。爲便於更好的判斷,筆者現將此卷內容分行録下:

1:(上缺)□時魔不能敗,作是念:“菩薩大力,不能敗。當總其父。”遂便往净飯王

2:宫,唱如是云云:“悉達太子昨夜死。”王聞已,從床而墮。良久乃更□□傷歎念:

3:“太子若在家作輪王,何其出家,空無所獲。”未久之間,菩提樹神以佛得持天

4:□,慶賀父王,往净飯王宫,作如是云云:“大王知太子昨夜明相出時,降魔兵衆,

5:□得成道。”王時生疑:“向者有天云云我子死,今言得道。何者可信?”菩提樹神□

6:出可信:“向者是魔,故相□耳。我是菩提樹神,以佛於我樹下成道

7:故相慶賀。”王時作念:“我子在家作輪王,今日出家爲法輪大王。大喜復成道,

8:而重大喜。”未久之間,又聞酥飯王夜生阿難。抱詣王所:“弟昨夜生此一男。”王對

9:曰:“我子得道,汝復生男,衆慶併集。”與字歡喜,故知阿難得道夜生。

10:佛初得道,在波羅奈,仙人鹿苑。爲五比丘,遣四釋法輪。(下缺)

此卷故事與斯2682V卷《太子成道經》和BD03024卷(雲字24號)《八相變》(一)結尾部分內容不同。依內容看,是像是講述太子成佛、降魔之後發生在净飯王宫的故事:魔前往净飯王宫騙净飯王説,太子已死。後菩提樹神也去王宫告訴大王,太子已成佛,並已降衆魔。後又有酥飯王生子阿難的故事。金岡照光將此卷假定爲《太子成道經》斷片。筆者認爲,將其視爲《太子成道經》或《八相變》(一)斷片皆可,但將此卷定爲斯4194卷《太子成道變文》的斷片更爲恰當。因爲,這一故事似乎可與斯4194卷《太子成道變文》形成一個有完整的首尾。不過,由於此卷只存片段,無法知道更多的內容,筆者也只能作此推測。

(3)俄Дx02114卷。該卷爲殘卷,兩面抄,首全尾缺。無題,俄藏題爲《太子成道變文》。全文從“上從兜率降人間”至“薩埵王子時,捨身千遍,投崖施虎”止,下缺,存二十一行。該卷抄寫工整,除後四行字跡不清難以辨識外,其餘字跡清晰,書寫較好。筆者發現,此卷內容與《太子成道經》相同,只是押座文與正文位置不同。“上從兜率降人間”至“經題名目唱將來”爲押座文,正文從“我本師釋迦牟尼求菩提緣”始。本卷依次抄録押座文、正文。而《太子成道經》是依次抄録正文(小部分,從“我本師釋迦牟尼求菩提緣”至“此是亦生相也”)、押座文、正文(剩餘部分)。張湧泉《新見敦煌變文寫本叙録》一文中提到過此卷,並對該卷情况作了説明。[注]張湧泉:《新見敦煌變文寫本叙録》,《文學遺産》2015年第5期。爲直觀説明此卷,筆者現將此卷內容分行録下:

1:上從兜率降人間,托蔭王宫爲生相。九龍齊温香和水,爭浴蓮花

2:葉上身。聖主摩耶往後園,采女頻妃奏樂喧。魚透碧波堪上岸,

3:無憂花色最宜觀。無憂花樹葉敷榮,夫人緩步彼中行。

4:舉手或攀枝余葉,釋迦聖主向袖中生。釋迦慈父降生來,

5:還從左脅出身胎。九龍吐水早是衩,千輪足下有瑞輪(蓮)開。

6:阿私陀仙人啟大王,此令瑞應極禎祥。不是尋常等閒事,

7:必作菩提大法王。前生殿下結良緣,賤妾如今豈敢專?

8:是日耶殊再三請,太子當時脱指環。長生不戀世榮華,

9:厭患王宫爲太子。捨卻輪王七寶位,夜半踰城願出家。

10:六年苦行在山中,鳥獸同居爲伴侣。日食麻麥求勝行,

11:雪山修道證菩提。見人爲惡處處强,聞道聽經佯不聽。

12:今生小善總不曾作,來生不見人身大教難。火宅忙忙何日休,

13:五欲中朝生老苦。不似聽經求解脱,學佛修行能不能?

14:能者嚴心合掌着,經題名目唱將來。

15:我本(師)釋迦牟尼求菩提緣,於過去世時百千萬劫,多生波羅

16:奈國,廣發四弘誓願。爲求無上菩提,不惜身命,常以己

17:身及一切萬物,給施衆生。慈力王時,見五夜叉爲啖人血

18:肉,饑火所逼。其王哀敏,與身佈施,餧五夜叉。歌利王時,割

19:截身體,節節支解。屍毗王時,割股救其鳩鴿。月光王時一一

20:樹下,□頭千□,求其智慧。□□王□□□□□,身上□□

21:千盞,供養十方諸佛。薩埵王子時,捨身千遍,投崖施虎。

本卷所存內容與《太子成道經》一樣,只存在一些字詞差異,可互相比勘。照內容來看,此卷應該題爲《太子成道經》。

(4)俄Дx01225卷。此卷爲一習字殘片,共四行,三十三個字。無題,俄藏題爲《太子成道變文》。書寫字型大小較大,不工整,從書寫的字跡看像是小學生習字。日本荒見泰史《敦煌講唱文學寫本研究》列有此卷,將此卷歸入“講唱體”類。[注]《敦煌講唱文學寫本研究》,第15頁。張湧泉《新見敦煌變文寫本叙録》也提及此卷,未有過多説明,對是否爲《太子成道經》殘文留有疑問。[注]張湧泉:《新見敦煌變文寫本叙録》,《文學遺産》2015年第5期。爲判斷其內容是否與太子成道故事變文有關,筆者現將此卷分行録下:

1:後回甚處,燒香求願。

2:得其太子,爲何苦?凃不

3:樂?王宫堅修苦行後

4:又耶殊婇女前生有

從此卷內容看,這短短幾句未見於《太子成道經》《悉達太子修道因緣》或《八相變》中,所以尚不能將此卷作爲這些變文的殘卷。從該卷中的“太子”“王宫”“苦行”“耶輸婇女”等字詞看來,似乎與太子成道故事變文內容相關。

以上是對變文集未收録的幾種題爲《太子成道變文》的寫卷的討論,筆者通過比對佛經、變文的內容得出斯4194卷也應當屬於變文的一種。又,斯4401卷可以與斯4194卷《太子成道變文》形成一個有完整的首尾。另外,俄Дx02114卷實則是《太子成道經》的片段,應該將它題爲《太子成道經》。至於俄Дx01225卷是否爲某個太子成道故事變文寫卷的殘篇,尚有疑問。

十一、與太子成道故事變文相關的韻文,共八個寫卷

(1)斯2440卷。該卷爲兩面抄,正面依次抄寫《維摩經押座文》《三身押座文》《八相押座文》《温室經講唱押座文》,背面依次抄録《押座文》(“佛世難遇,如優潭缽花”)和《太子成道因緣》。從所抄內容來看,此卷是專門抄録押座文。另外,背面抄録的《太子成道因緣》筆者將在下文單獨叙述。該卷正面抄録的《八相押座文》首尾俱全,首題《八相押座文》。內容從“始從兜率降人間,先向王宫示生相”至“願聞法者合掌着,都講經題唱將來”止,共三十五行。抄寫較爲雜亂,間或有墨蹟。

《八相押座文》內容抄録採用四句爲一小段的抄録形式。前四句“始從兜率降人間,先向王宫示生相。九龍齊温香和水,爭浴蓮花葉上身。”爲一小段,字體較小,只抄兩個半行,後兩半行是用較大字體抄録首題“八相押座文”。接下來的內容也是四句爲一小段,一段抄兩行,一行抄完,隔行空兩格抄寫這一小段餘下內容。以這種形式抄寫至“不似聽經求□□□”止。王慶菽在校注此篇時認爲:“《八相押座文》至此已缺。[注]王重民、王慶菽等編:《敦煌變文集》,人民文學出版社1957年版。後面抄録的兩段內容在抄寫形式上與之前不同,在內容上也與《八相押座文》無關。從“就中□地足悲哀,暫到城南便不回”至“久住令賤(下缺)”爲一段。王慶菽在校記中稱:“按《八相押座文》後接書兩段,乃爲另一押座文,文題已佚,今録之以作參考。本文是其中一首,開端殘闕,疑首有闕文。”[注]王重民、王慶菽等編:《敦煌變文集》,人民文學出版社1957年版。接下來空一行,抄録從“此方日没西方照,莫到西沉日便無”至“願者檢心(合)掌待”止,爲另一段。王慶菽校注中稱“按此又爲另一首押座文。”[注]王重民、王慶菽等編:《敦煌變文集》,人民文學出版社1957年版。也就是説此卷斯2440卷正面抄録的《八相押座文》其實包含了另外兩個不知名的押座文片段。

此卷抄録的《八相押座文》內容與《太子成道經》的押座文大致相同,從“始從兜率降人間,先向王宫示生相”至“六年苦行在山中,鳥獸同居爲伴侣”內容是一樣的,只是後面幾句內容存在差異。具體詳見下表:

《八相押座文》《太子成道經》押座文始∙從兜率降人間,先向∙∙王宫示∙生相。上∙從兜率降人間,託蔭∙∙王宫爲∙生相。九龍齊嗢∙香和水,爭浴蓮花葉上身。九龍齊温∙香和水,爭浴蓮花葉上身。聖主摩耶往後園,頻(嬪)妃彩女走(奏)樂喧。聖主摩耶往後園,彩女頻(嬪)妃奏樂喧。魚透碧波堪賞玩,無憂花色最宜觀。魚透碧波堪上岸(賞玩),無憂花色最宜觀。無憂花樹葉敷榮,夫人彼中緩步行∙∙∙∙∙。無憂花樹葉敷榮,夫人緩步彼中行∙∙∙∙∙。舉手或攀枝∙餘葉,釋迦聖主向袖中生。舉手或攀諸∙餘葉,釋迦聖主向袖中生。釋迦慈父降生來,還從左脅出身胎。釋迦慈父降生來,還從左脅出身胎。九龍漉∙水早是衩,千輪足下有瑞蓮。九龍吐水早是衩,千輪足下瑞蓮開。阿斯陀仙啟大王,太子瑞應□(極)貞祥。阿斯陀仙啟大王,此合瑞應極禎祥。不是尋常等閒事,必作個菩提大法王。不是尋常等閒事,必作菩提大法王。前生與殿下結良緣,賤妾如今豈敢專?是日耶輸再三請,太子當時脱指環。長生不戀世榮華,厭患深宫爲太子。長生不戀世榮華,厭患王宫爲太子。捨卻金輪七寶位,夜半逾城願出家。捨卻輪王七寶位,夜半逾城願出家。六年苦行在山中,鳥獸同居爲伴侣。六年苦行在山中,鳥獸同居爲伴侣。長饑不食真修飯,麻麥將來便短終。日食麻麥求勝行,雪山修道證菩提。得證菩提樹下身,降伏衆魔成正覺。見人爲惡處攢强,聞道講經佯不聽。鷲領(嶺)峰頭放毫相,鹿苑初度五俱輪。今生小善總不曾作,來世覓人(身)大教難?先開有教益群情,次説空宗令悟解。火宅忙忙何日休,五欲終朝(招)身死苦。後向靈山談妙法,益今利後不思議。不似聽經求解脱,學佛修行能不能?今晨擬説此甚深經,唯願慈悲來至此。能者嚴心合掌着,經題名目唱將來。①聽衆聞經願罪消滅,不似聽經求②①②《敦煌變文校注》,第435頁。《敦煌變文校注》,第1139頁。

按,對比二者可以看出,兩篇押座文內容大體相同,除開少量的字詞差異外,其不同的內容主要集中在後幾句。《八相押座文》爲單獨抄寫,同樣的內容出現在了《太子成道經》中,並作爲其押座文。由此可見押座文具有相當的能動性。

(2)斯2440V卷。該卷爲背面抄録,接抄在《押座文》(“佛世難遇,如優潭缽花”)之後。首尾俱全,無題,英藏題爲《太子成道因緣》。字體較小,字跡清晰可辨。全文從“隊仗白説:白月纔沉,紅日初生”至“鷲領峰頭放毫光,説此三乘微妙經”止,共二十二行。李正宇《晚唐敦煌本釋迦因緣劇本試探》一文認爲此篇是一個古代劇本,並將此篇擬題爲《釋迦因緣劇本》。並且,該文從故事的完整性、劇本的標誌——代言體、舞臺性、劇本形式及題材的特殊性等五個方面來探討此篇爲何是一個劇本。[注]李正宇:《晚唐敦煌本釋迦因緣劇本試探》,《敦煌研究》1987年第1期。黄征、張湧泉《敦煌變文校注》將此篇擬題《太子成道吟詞》,並在其校注第一條中説明:“此篇乃抄撮《太子成道經》變文或《八相變》吟詞而成,是一種節本,旨在供變文演説時配合吟唱者,與後世的獨立構思創作的有完整情節的劇本不同。”[注]《敦煌變文校注》,第482頁。

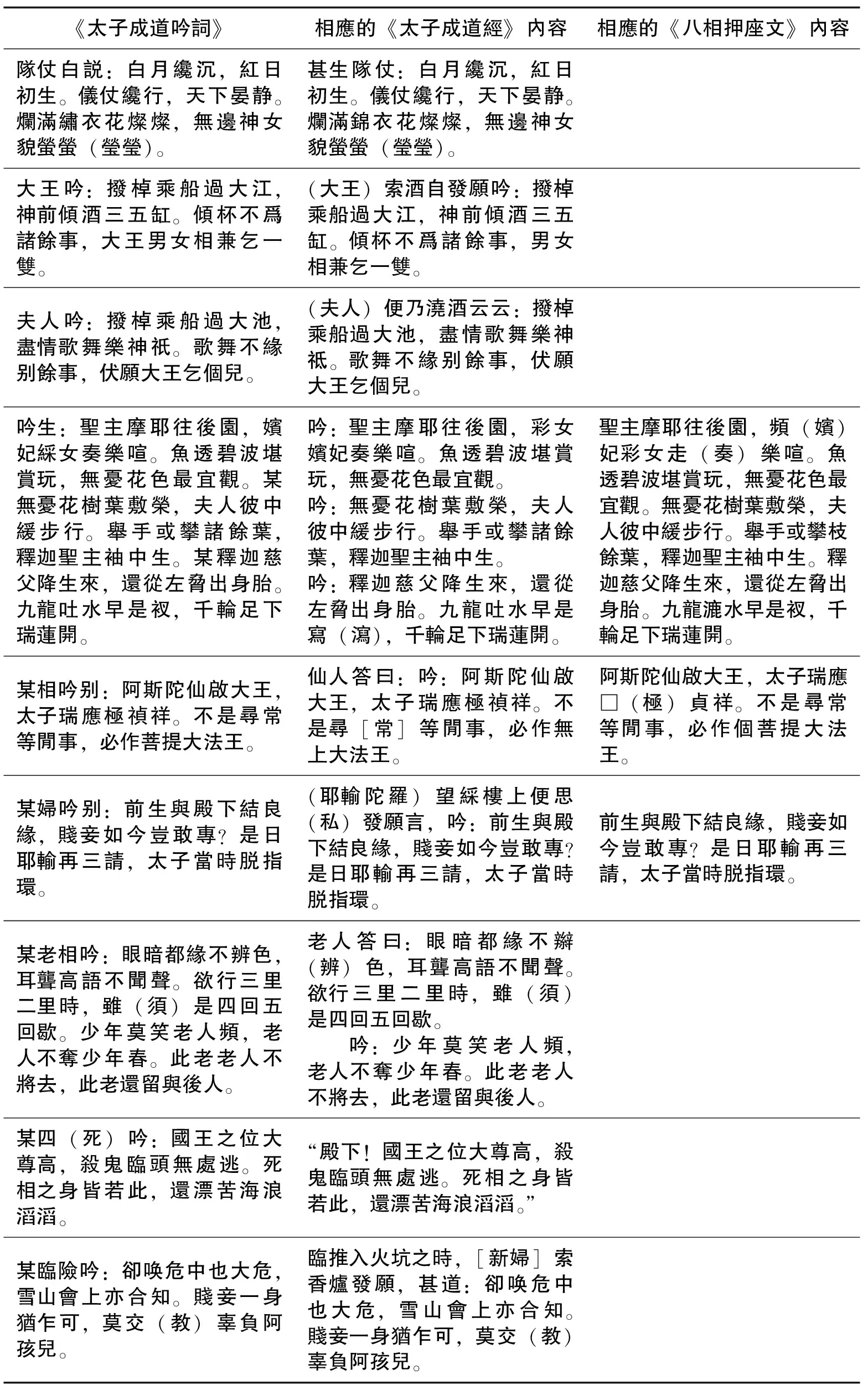

按,筆者考此篇內容,皆爲七言韻文,且全部出自《太子成道經》和《八相押座文》部分內容。不同的是,此篇《太子成道經吟詞》在吟誦內容前加上“隊仗白説”“大王吟”“夫人吟”“相吟别”“婦吟别”等等字詞,以資區别不同的吟誦主體和不同情形下的吟誦內容。但是在《太子成道經》內容中我們也可以發現有“説”“吟”等字眼。如,《太子成道經》裏:“甚生隊仗:白月纔沉,紅日初生”就是此篇《太子成道吟詞》中的“隊仗白説:白月纔沉,紅日初生。”“是日,大王便到天祀神邊索酒,(親)自發願,吟:撥棹乘船過大江,神前傾酒三五缸。”就是此篇中的“大王吟:撥棹乘船過大江,神前傾酒三五缸。”“仙人答曰,吟:阿私陀仙啟大王,太子瑞應極禎祥。”對應此篇中的“相吟别:阿私陀仙啟大王,太子瑞應極禎祥。”這裏筆者就不一一列舉了。筆者統計,《太子成道經》中共有“吟”字十一個,此卷《太子成道吟詞》來自《太子成道經》“吟”字後面韻文內容的有“隊仗白説”內容、“大王吟”內容、“夫人吟”內容、“相吟别”內容、“婦吟别”內容、“老相吟”內容和”修行吟”內容。剩餘的“吟生”“臨險吟”和“四(死)吟”內容皆來自《太子成道經》中用“云云”“道”等字詞標誌的七言韻文。另外,此篇《太子成道吟詞》後四行,從“長成不戀世榮華,厭患深宫爲太子”至“鷲領峰頭放毫光,説此三乘微妙經”止,與《八相押座文》部分內容相同,只是最後一句““鷲領峰頭放毫光,説此三乘微妙經”在《八相押座文》中是“鷲領峰頭放毫相,鹿苑初度五俱輪”。爲便於更清楚的説明此卷與《太子成道經》《八相押座文》的關係,筆者擬對三者進行一一對比,見下表:

《太子成道吟詞》相應的《太子成道經》內容相應的《八相押座文》內容隊仗白説:白月纔沉,紅日初生。儀仗纔行,天下晏静。爛滿繡衣花燦燦,無邊神女貌螢螢(瑩瑩)。甚生隊仗:白月纔沉,紅日初生。儀仗纔行,天下晏静。爛滿錦衣花燦燦,無邊神女貌螢螢(瑩瑩)。大王吟:撥棹乘船過大江,神前傾酒三五缸。傾杯不爲諸餘事,大王男女相兼乞一雙。(大王)索酒自發願吟:撥棹乘船過大江,神前傾酒三五缸。傾杯不爲諸餘事,男女相兼乞一雙。夫人吟:撥棹乘船過大池,盡情歌舞樂神祇。歌舞不緣别餘事,伏願大王乞個兒。(夫人)便乃澆酒云云:撥棹乘船過大池,盡情歌舞樂神祗。歌舞不緣别餘事,伏願大王乞個兒。吟生:聖主摩耶往後園,嬪妃綵女奏樂喧。魚透碧波堪賞玩,無憂花色最宜觀。某無憂花樹葉敷榮,夫人彼中緩步行。舉手或攀諸餘葉,釋迦聖主袖中生。某釋迦慈父降生來,還從左脅出身胎。九龍吐水早是衩,千輪足下瑞蓮開。吟:聖主摩耶往後園,彩女嬪妃奏樂喧。魚透碧波堪賞玩,無憂花色最宜觀。吟:無憂花樹葉敷榮,夫人彼中緩步行。舉手或攀諸餘葉,釋迦聖主袖中生。吟:釋迦慈父降生來,還從左脅出身胎。九龍吐水早是寫(瀉),千輪足下瑞蓮開。聖主摩耶往後園,頻(嬪)妃彩女走(奏)樂喧。魚透碧波堪賞玩,無憂花色最宜觀。無憂花樹葉敷榮,夫人彼中緩步行。舉手或攀枝餘葉,釋迦聖主袖中生。釋迦慈父降生來,還從左脅出身胎。九龍漉水早是衩,千輪足下瑞蓮開。某相吟别:阿斯陀仙啟大王,太子瑞應極禎祥。不是尋常等閒事,必作菩提大法王。仙人答曰:吟:阿斯陀仙啟大王,太子瑞應極禎祥。不是尋[常]等閒事,必作無上大法王。阿斯陀仙啟大王,太子瑞應□(極)貞祥。不是尋常等閒事,必作個菩提大法王。某婦吟别:前生與殿下結良緣,賤妾如今豈敢專?是日耶輸再三請,太子當時脱指環。(耶輸陀羅)望綵樓上便思(私)發願言,吟:前生與殿下結良緣,賤妾如今豈敢專?是日耶輸再三請,太子當時脱指環。前生與殿下結良緣,賤妾如今豈敢專?是日耶輸再三請,太子當時脱指環。某老相吟:眼暗都緣不辨色,耳聾高語不聞聲。欲行三里二里時,雖(須)是四回五回歇。少年莫笑老人頻,老人不奪少年春。此老老人不將去,此老還留與後人。老人答曰:眼暗都緣不辮(辨)色,耳聾高語不聞聲。欲行三里二里時,雖(須)是四回五回歇。吟:少年莫笑老人頻,老人不奪少年春。此老老人不將去,此老還留與後人。某四(死)吟:國王之位大尊高,殺鬼臨頭無處逃。死相之身皆若此,還漂苦海浪滔滔。“殿下!國王之位大尊高,殺鬼臨頭無處逃。死相之身皆若此,還漂苦海浪滔滔。”某臨險吟:卻唤危中也大危,雪山會上亦合知。賤妾一身猶乍可,莫交(教)辜負阿孩兒。臨推入火坑之時,[新婦]索香爐發願,甚道:卻唤危中也大危,雪山會上亦合知。賤妾一身猶乍可,莫交(教)辜負阿孩兒。

經過對比,可以肯定的是,這篇《太子成道吟詞》是來自《太子成道經》的部分內容和《八相押座文》部分內容,特别是最後一部分,完全摘自《八相押座文》。《太子成道經》變文中出現的諸多“吟”“言語”“道説”“云云”等字眼,且後面接上七言韻文(也有四言、五言),都是變文中的吟唱內容。此卷將這些內容摘出,加上人物身份或情景在“吟”字前,構成像“大王吟”(大王吟唱內容)或“生吟”(吟唱太子降生)等形式,糅合爲一篇獨特的韻抄合集。

(3)伯3128卷。該卷兩面抄,正面抄寫《大佛名懺悔文》,背面依次抄録《社齋文》、曲子詞、《解坐文》(倒書)、《太子成道經》(倒書)。該卷所抄《太子成道經》全文從“先聞有教益群情,此説空親令悟解”,至“各自念佛歸舍去,來遲末遣阿婆嗔”止,共十六行。與BD06780(潜80)卷《太子成道經》卷末解座文部分內容相同,雖題爲《太子成道經》,實則爲《太子成道經》的解座文。該卷因與曲子詞抄寫在一起,對此卷的研究也多集中在曲子詞。湯涒分析從此卷曲子詞作品産生的時間看,認爲該卷抄寫時間在開運四年(947)以後。[注]湯涒:《敦煌曲子詞地域文化研究》,上海古籍出版社2004年版。

(4)斯4504卷。該卷兩面抄,正面爲《四分律比丘含注戒本》(卷上、卷中),背面卷首有雜寫六個“處”字和“懷深”二字,隔一行寫有“孝子信智記”幾字。可見此卷背面內容應該是一個自稱孝子的叫“信智”的人所抄寫,從此人的名字看,應該是一出家人,“信智”爲其法號。卷背接下來依次抄録《十願歌》、雜寫字句(“七月六日午時向東禮拜”等)、《贊大聖真容七言詩》、寺名鄉名菩薩名的雜寫、《行人轉帖》《太子成道經抄》《乙未年三月七日押衙就弘子貸生絹契》《乙未年正月一日靈圖寺僧善友貸生絹契》《千字文一卷》《發願文》《六波羅蜜問》和《三界寺僧福員上僕射牒》。正反兩面筆跡不一,爲不同人所抄。正面書寫工整,背面書寫不規範,字體大小不一。

筆者按,背面所抄録的被題爲《太子成道經抄》的內容,是隔行抄寫在《行人轉帖》之後的。此段文字原無題,共三行。現有的幾種變文集內均未收録,故筆者將此篇分行録下:

1:上從兜率降人間,讬(托)蔭王宫爲生相。九龍齊

2:温香和水,爭浴蓮花葉上身。聖主摩耶往後園,

3:彩女嬪妃奏樂喧。

從內容上看,此篇是抄寫的《太子成道經》的押座文或《八相押座文》的部分內容,但並未抄寫完整,只抄録了以上幾句。

又按,該卷正面抄録的《四分律比丘含注戒本》(卷上、卷中)爲唐釋道宣於貞觀九年(635)撰寫,是道宣的代表作之一。背面抄寫的《千字文一卷》下有“千字文,敕員外散騎侍郎周興嗣次韻”題記,爲南北朝梁武帝在位時期(502~549)命周興嗣所編。另外,接着抄録的《發願文》以“以此開贊”開始,共六十二行,是一篇較長的發願文,其中有“復將勝福次用莊嚴當今聖主大中皇帝,伏願聖壽尅昌”等等之語。“當今聖主大中皇帝”説明此篇發願文作於大中皇帝在位期間。“大中皇帝”,唐宣宗李忱,只有一個年號,爲“大中”(846~859)。而張議潮推翻吐蕃統治建立起歸義軍政權正在大中二年(848)。又此篇《發願文》在之後還有爲歸義軍掌權者的祈願:“次將聖善復用莊嚴尚書貴體,伏願福山永固,神壽無疆。功業高於雲山,德量深於巨海。出持旌節,以鎮萬方;入座朝堂,百僚取則”云云。據斯6161號、斯3329號、斯11546號、斯6973號和伯2762拼合的《張淮深碑》中有關張議潮受節封官的記載:“便降馹騎使,送河西旌節,賞賚功勳,慰諭邊庭收復之事,授兵部尚書萬户侯。”《發願文》中的“出持旌節以鎮萬方”正好對應這裏的“河西旌節”,而“入座朝堂百僚取則”正好對應其尚書官銜。不過,據榮新江考證,張議潮並未曾被封兵部尚書,他受封的其實是檢校吏部尚書:“從大中二年(848)推翻吐蕃統治,到大中五年(851)設立歸義軍,自稱兵部尚書。大中五年由唐朝任命爲歸義軍節度使檢校吏部尚書,大中十二年(858)或以後不久,又自稱僕射。”[注]《歸義軍史研究》,第78頁。則可見,此篇發願文對張議潮的“尚書”稱呼是在其被封爲檢校吏部尚書之後,也可能是在張議潮自稱兵部尚書後,發願文的作者也會如此稱呼他們的掌權者。所以此篇發願文當作於唐宣宗大中年間,張議潮自稱尚書或被封尚書之後,即848年(或851)至859年之間。又,此卷同時抄録有《乙未年三月七日押衙就弘子貸生絹契》《乙未年正月一日靈圖寺僧善友貸生絹契》。這裏的“乙未年”,在歸義軍時期有875年、935年和995年三種可能性。所以結合此卷《發願文》的創作時間,本文推測此卷抄寫的《太子成道經抄》的抄寫時間應當在875年之後。

(5)BD07676號(皇76)。該卷兩面抄,正面抄寫《勸善文贊一本》,背面抄寫《悉達太子贊一本》。所抄《悉達太子贊一本》首尾俱全,有首題和尾題。內容從“迦夷衛國净飯王,悉達太子厭無常。”至“今日出離三界內,救度衆生無等人”止,連同首題、尾題共有二十一行。書寫工整,楷書字體端莊大方。該卷內容與BD06780號(潜80)《太子成道經》卷末韻文內容相同,惜後者文字多有闕失。王慶菽在校注《太子成道經》時,便依此卷補足《太子成道經》,附録此卷,並用此卷作比勘。[注]《敦煌變文集》,第315頁。日本龍谷大學藏本《悉達太子修道因緣》將此段韻文用作押座文,且説詞中講到“曲詞適來先説者,是《悉達太子押座文》”。[注]《敦煌變文校注》,第468頁。這説明本卷《悉達太子贊一本》與BD06780號(潜80)《太子成道經》卷末內容及《悉達太子押座文》存在一定的關係,爲便於更清楚的瞭解,筆者現對它們三者作一比對,詳見下表:

BD07676號(皇76)《悉達太子贊一本》BD06780號(潜80)《太子成道經》卷末內容《悉達太子押座文》加維衛國净飯王,悉達太子厭無常。誓求無上菩提果,夜半踰城座(坐)道場。□□□□□飯王,悉達太子厭無常。誓求無□□□□,□□□□□道場。迦夷爲國净飯王,悉達太子厭無常。誓求無上菩提路,夜半踰城坐道場。太子十九遠離宫,夜半騰身越九重。莫怪不辭父王去,修行暫到雪山中。太子十九遠離宫,夜半騰身□□□。□□□□□王去,修行暫到雪山中。太子十九遠離宫,夜半騰身越九重。莫怪不辭父王去,修行暫到雪山中。二月八日夜踰城,行至雪山猶未明。父王憶念號咷哭,姨母搥匈(胸)發大聲。二月八日□□□,□□□□□未明。父王憶念號咷哭,姨母□□□□□。二月八日夜踰城,行至雪山猶未明。父王憶念號咷哭,姨母搥匈(胸)發大聲。太子行至檀特山,出家修道有何難。誓願發心離宫闕,降魔成道度人天。□□□□□特山,出家修道有何難。誓□□□□□□,□□□□□人天。雪山修道定安禪,苦行真心難更難。日食一麻或一麥,鵶鵲巢居頂上安。雪山修道定安禪,苦行真心難更難。日食一麻或一麥,鵶鵲巢居頂上安。雪山修道定安禪,苦行□□□□□。□□□□□□□,鵶鵲巢居頂上安。太子行至檀德山,出家修道有何難。誓願發心離宫闕,降魔成道度人天。發遣車匿卻回歸,朱騌步步淚雙垂。車匿聞言聲哽咽,渾搥自撲吿夫人。發遣□□□□□,□□□□□雙垂。車匿聞言聲哽咽,渾搥□□□□□。發遣車匿卻回歸,朱騌白馬淚雙垂。車匿聞言聲哽咽,渾搥自撲吿夫人。父聞驚走出宫門,姨母號咷問去因。怨恨去時不相報,肝腸寸斷更無蹤。□□□□□□門,姨母號咷問去因。怨恨去□□□□,□□□□□無蹤。父王驚走出宫門,慈母號咷問出因。怨恨去時不相報,肝腸寸斷更無蹤。父王爲子納耶輸,容顏美貌世間無。女如仙都不顧,一心修道向真如。父王爲子納耶輸,容顏□□□□□。□□□□□□顧,一心修道向真如。父王爲子納耶輸,容顏美貌世間無。女如仙都不顧,一心修道聽真如。踰城修道也從君,無事將鞭指妾身。六年始養冤家子,此事如何辯真僞。踰城□□□□□,□□□□□妾身。六年始養冤家子,此事□□□□□。既爲新婦到王宫,將謂君心有始終。準望百年同富貴,拋妾如今半路中自爲新婦到王宫,將謂君心有始終。準①望百年同富貴,拋我如何半路中。□□□□□□王宫,傳謂君心有始終。唯望百□□□□,□□□□□路中。踰城修道也從君,無事將鞭指妾身。六年始養怨家子,此事如何辯正真。父王聞時可笑怒,釋衆聞之發大嗔。苦法萬般教處置,中心更向阿誰陳。父王聞時可不怒,釋衆聞之□□□。□□□□□□□,中心更向一誰陳。父王聞説可笑怒,聖主聞聲大煞嗔。苦法萬般交(教)處置,中心更向阿誰陳。敕下令教造火坑,羅睺母子被驅行。合掌虔恭齊發願,如來時爲放光明。敕下令教造火□,□□□□□□□。□□虔恭發願重,如來持爲發光明。敕下令交(教)造火坑,羅睺子母被驅行。合掌虔恭發願重,如來德(特)爲放光明。武士擁至火坑旁,垂垂淚落數千行。阿娘一身遭火難,不忍懷中一子傷。□□□□□□□,□□淚落數千行。阿娘一身遭火難,□□□□□□□。武士擁至火坑旁,含啼淚落數千行。母身一個遭火難,乞惜懷中一子傷。①按,原卷作“唯”。

由此可見,就太子成道類的變文來看,存在着贊文與押座文可互用的情况。這篇《悉達太子贊一本》在BD06780號(潜80)《太子成道經》末尾就是佛經終了後的“偈贊”。這也證明了《太子成道經》在當時被當作成一部佛經。

(6)斯5487卷。該卷兩面抄,正面依次抄寫《悉達太子贊一本》《五臺山贊》。背面爲雜寫“丙午年二”幾個字。所抄《悉達太子贊一本》首尾俱全,首題、尾題皆有。內容與BD07676號(皇76)《悉達太子贊一本》相同,爲另一抄本。內容從“迦夷衛國净飯王,悉達太子厭無常”至“今日出離三界內,救度衆生無等人”止,共三十一行。其中,前三行上下部分有殘缺,其餘完好。字跡清晰可辨,書寫較好。該卷背面雜寫的“丙午年”,據榮新江《歸義軍史研究》可知在歸義軍時期可能是886年或946年。[注]《歸義軍史研究》,第2~36頁。由於没有年號,無法斷定其確切年份。

(7)斯6537卷。該卷爲一長卷,兩面抄。正面抄寫《金剛暎》(擬),背面依次抄寫《放妻書》《家童再宜放書一道》《遺書一道》《兄弟分家契》《十五人結社文》《慈父與子書》《遺書》《放妻書》《社約》《社約》《阿郎放奴婢書一道》《太子修道贊文》《詞集》(何滿子詞劍器詞等)。該卷抄録的《太子修道贊文》首全尾缺,首題《太子修道贊文》。內容從“加維衛國净飯王,悉達太子厭無常”至“發遣車匿卻回歸”止,共十行。變文集未提及,故筆者將此篇分行録下:

1:(首題)太子修道贊文

2:加維衛國净飯王,悉達太子厭無常。

3:誓求無上菩提果,夜半踰城坐道場。太子十九遠

4:離宫,夜半騰身越九重。莫怪不辭父王去,修行

5:暫到雪山中。二月八日夜踰城,行至雪山猶未明。

6:父王憶念嚎啕哭,姨母搥兇(胸)發大聲。太子行至檀得□(山)

7:出家修道有何難。誓願發心離宫闕,降魔修道

8:度人天。雪山修道定安禪,苦行真心難更難。

9:日食一麻或一麥,鵶鵲巢居頂上安。發遣車匿卻□(回)

10:歸(下缺)

緊接着空行抄寫《詞集》。從內容來看,此篇《太子修道贊文》的內容與BD07676號(皇76)《悉達太子贊一本》相同,只是題目不同。

(8)俄Дx01230卷。該卷爲短卷,兩面抄,正面抄寫《佛名惡略懺悔文一卷》,背面抄寫《太子贊》。所抄《太子贊》有首題,首全尾缺。首題之後隔一空抄録正文,存八行,每行的下半部分皆有殘缺,難以辨識。變文集未收,筆者現將此卷可識內容分行録下:

1:太子贊(首題)釋迦住在寶樓城,花林園中太子生。九龍齊□□□□,

2:帝釋天王□太子。生得三日指天下,慈我滅後其□□。

3:七歲學問變成論,十四十五實希樂。長身□等□□□,

4:舍卻輪王樂出家。六年苦行□□命,一□□食□□□。

5:佛有三十二相,八十隨行好。□□磨金□□□,

6:三千世界得安樂,菩提樹下經袈□。一切□人得□□,

7:悉達太子得成佛。地獄衆生受□多,世尊弟子□□□。

8:□□□□□□□,願□世尊□□成。聖□□□□□□,(下缺)

此卷內容與其他有關太子成道的韻文不同,也叙述了太子從出生到成佛的過程。此卷與BD07676號(皇76)、斯5487卷、斯6537卷一樣名爲“太子贊”,應當是作爲佛會等場合的頌贊歌曲。

綜上,對與太子成道故事變文相關的韻文寫卷的對比、分析可以發現《太子成道經》的押座文與《八相押座文》內容大致相同,其內容的不同主要集中在後幾句。斯4504《太子成道經抄》是抄寫的《太子成道經》的押座文或《八相押座文》的部分內容,但並未抄寫完整。筆者又根據該寫卷上的相關資訊,推測《太子成經抄》的抄寫時間應當在公元875年之後。又,雖然斯2440卷名爲《八相押座文》,但變文《八相變》裏卻没有此段押座文內容。反而《太子成道經》變文裏將此段《八相押座文》作爲押座文。這一點證明《八相押座文》是單獨存在,既可單獨唱誦,又可作爲變文講唱裏的押座文部分。同樣的,BD07676《悉達太子贊一本》、斯5487《悉達太子贊一本》和斯6537《太子修道贊文》三卷內容相同,皆爲“太子贊文”,但是,它們的內容同樣在變文《悉達太子修道因緣》中作爲《悉達太子押座文》,成爲變文講唱的一部分。

結 語

以上是筆者對所收集的三十四個敦煌文獻中的太子成道故事變文寫卷所做的叙考。對變文集未收録的有關太子成道故事變文的相關寫卷進行簡單的校録和整理,並將它們與已經收録在變文集裏的太子成道故事變文進行比對和分析。在這一收集整理過程中,筆者得出了以下一些結論:

一、《太子成道經》的八個寫卷,根據它們彼此之間存在的內容和形式上的差異可細分爲三個版本:伯2999卷、斯548卷、斯4626卷、伯2924卷和斯2352卷爲同一個版本;斯2682卷和BD06780(潜80)爲同一個版本;伯2299單獨爲一個版本。

二、斯3711卷《悉達太子修道因緣》與伯2249卷《悉達太子修道因緣》爲同一人據同一寫本所抄録。

三、《八相變》(一)的三個寫卷,皆存在分章節情况。三個寫卷內容相同,但所分章節卻不同。這種分章節形式與伯2299號《太子成道經》採用小標題形式存在着共性。

四、收録在變文集裏的五種《太子成道變文》的內容皆是太子成道故事的片段,這些片段也不是來自《太子成道經》《悉達太子修道因緣》或《八相變》,而是新的創作。

五、斯4194卷《太子成道變文》是在佛經基礎上的再創作,也應當屬於太子成道變文的一種。斯4401卷《太子成道變文》可以與斯4194卷《太子成道變文》形成一個有完整的首尾相連的故事。

六、《八相押座文》爲單獨抄寫,同樣的內容出現在了《太子成道經》中,並作爲其押座文。這一點證明《八相押座文》是單獨存在,既可單獨唱誦,又可作爲變文講唱裏的押座文部分。

七、斯2440卷背抄的《太子成道吟詞》是來自《太子成道經》正文的部分內容和《八相押座文》部分內容,特别是最後一部分,完全摘自《八相押座文》。

八、斯4504卷《太子成道經抄》抄寫的是《太子成道經》的押座文或《八相押座文》的部分內容,但並未抄寫完整。其抄寫時間在公元875年之後。

九、敦煌文獻中的“太子贊文”:BD07676號(皇76)《悉達太子贊一本》、斯5487卷《悉達太子贊一本》和斯6537卷《太子修道贊文》,它們的內容同樣在變文《悉達太子修道因緣》中作爲押座文,成爲變文講唱的一部分。它們之間存在着互用的情况。

敦煌文獻中有着豐富的太子成道故事變文寫卷及與之內容相關的一些寫卷,對這些寫卷的收集、整理和分類是研究這類故事變文的基礎,對研究這些變文形成、發展、興盛的過程有着重要的意義。由於筆者能力所限,主要能做的工作只是對敦煌文獻中的太子成道故事變文及與變文內容相關的寫卷作儘可能的收集整理。由於寫卷較多,其中不免有所遺漏。至於在整理過程中得出的一些結論還需要加以完善和進一步論證。這其中肯定不乏問題,尚有諸多不完整的地方,有待學術界方家的指正。