姿态、符号与角色互动

——论米德社会心理学的沟通行动理论重构

2017-03-10林远泽

林远泽

·日常生活的哲学思考·

姿态、符号与角色互动

——论米德社会心理学的沟通行动理论重构

林远泽

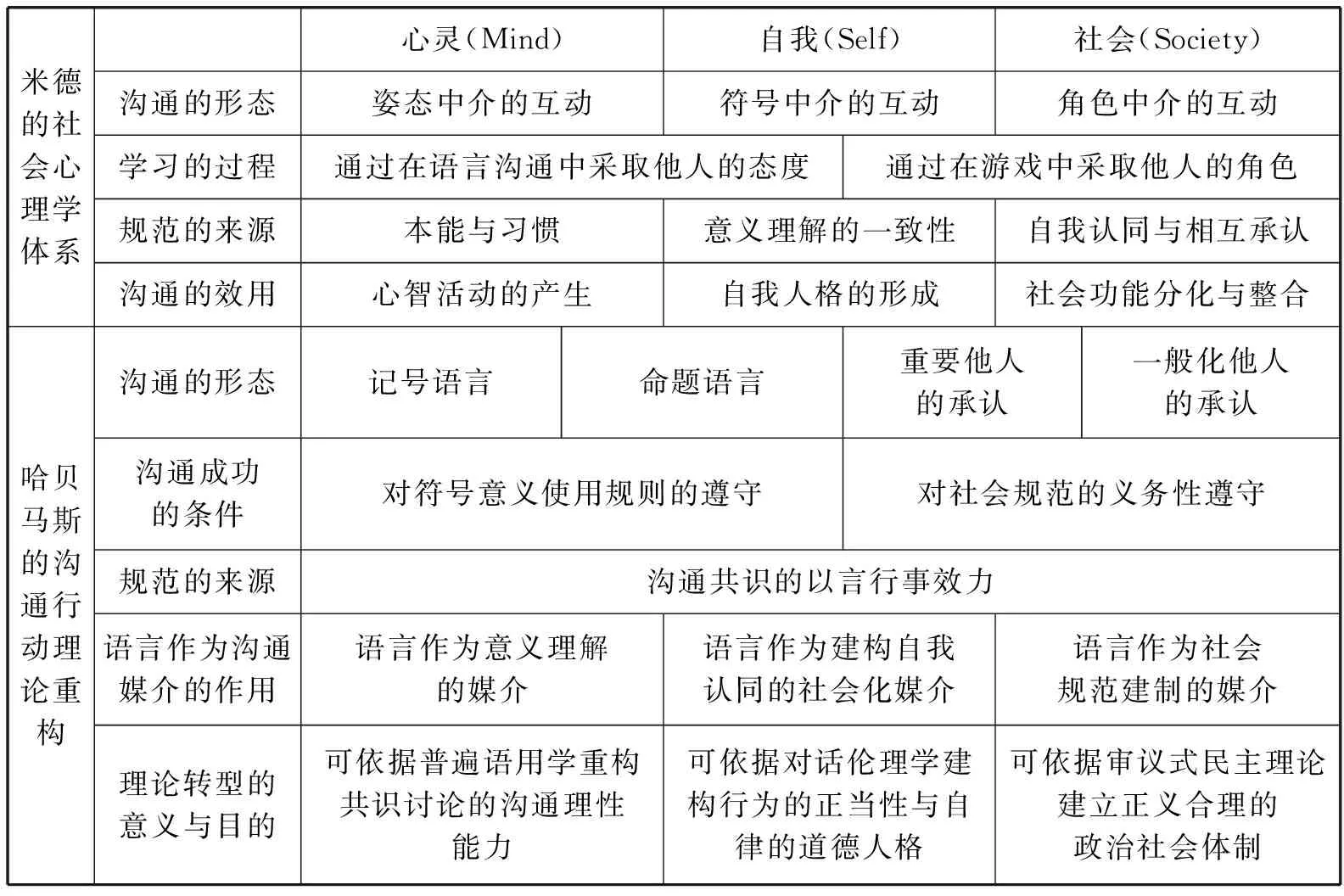

在《心灵、自我与社会》中,米德针对儿童在语言、角色游戏与竞赛中的社会化学习过程所做的个体发生学描述,其实是在说明:人类的语言沟通结构如何能为意义理解、社会化的人格建构以及社会的功能分化与整合提供基础。通过图根哈特的批判与哈贝马斯的沟通行动理论重构可以发现,米德社会心理学中呈现的“姿态中介的互动”、“符号中介的互动”与“角色中介的互动”这三种沟通结构,如何能为语言学、心理学与社会学的重要哲学议题提供理论基础。

米德;社会心理学;角色理论;意义理论;沟通行动理论

一、前 言

米德的思想纵横于心理学、哲学与社会学等诸多不同的领域,这使得他的理论构想在学科界限划分严格的各专门领域中很难得到公正且全面的评价。米德出身于美国实用主义的芝加哥功能主义学派,早年曾留学德国,对冯特晚年的民族心理学理论极感兴趣。返回美国之后,致力于将冯特在民族心理学中对于德国古典语言哲学的讨论,与美国实用主义的观点结合在一起,建立他自己的社会心理学理论。这种构想与当时美国各大学大规模创建实验心理学研究室的热潮背道而驰。米德在语言哲学方面的构想,后来虽然被他的学生查尔斯·莫里斯(Charles Morris)发展成语用学的记号理论,但莫里斯想将这一套学说用在统一科学的理论上,却又无法与当代研究科学哲学的逻辑学家们竞争。米德在社会学方面的创见,则被他的学生赫伯特·布鲁默(Herbert Blumer)以“符号互动论”(Symbolic Interactionism)的名称加以宣扬,但通过意义理解之行动规范性的解释,在理论操作上远不及塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)的结构功能主义来得精密而客观。因而,米德的社会心理学观点在20世纪50年代以后已遭到美国学界的冷淡对待。

然而,米德的学说自20世纪70年代以来,在德国声誉鹊起、大受重视。德国当代哲学家图根哈特就把米德与海德格尔、维特根斯坦并列为20世纪最重要的三位哲学家。他认为,米德转化了西方近代以来的意识哲学观点,将自我意识的问题从内省反思的模式转向实践的自我决定模式,从而完成了维特根坦斯与海德格尔的哲学志业。哈贝马斯也认为,传统意识哲学在20世纪遭遇了来自语言分析哲学与心理学行为主义这两方面的重大挑战,米德的社会心理学则结合了这两方面的思路,却又不至于像逻辑实证论或行为主义这两个极端那样,一开始就陷入将哲学的工作化约成科学的语言建构,或仅止于观察刺激与反应的外在行为表现。米德社会心理学中蕴藏的沟通行动理论,可以超越卢卡奇与阿多诺的批判理论,提供了一条既能重建马克思的历史唯物论,又能说明文化进化之沟通理性基础的思路。而哈贝马斯两位最得意的门生——曾任德国埃尔福大学韦伯研究院院长的汉斯·约阿斯(Hans Joas),与目前仍担任法兰克福大学社会研究所所长的阿克塞尔·霍耐特(Axel Honneth)——也对米德的理论情有独钟。约阿斯将米德的符号互动论诠释成一种“实践的交互主体性理论”,而霍耐特则认为,米德的社会理论可以为“社会冲突之道德文法”提供一种基于相互承认的沟通理论基础。

米德在当前德国学界引发这么大的回响,并不是偶然的。其实正是通过米德的社会心理学,当代的德国哲学才找到了一条返回德国古典语言哲学传统的道路。德国古典语言哲学在赫尔德、哈曼与洪堡等人的努力下,早已开启了一条以语言批判取代理性批判的思路。他们意识到语言的意义不可离开人类的社群性,而思想或理性也主要是由语言的对话结构所构成的。这些思想远渡重洋,终于在米德开创的社会心理学中得到完整的继承。因为米德正是以意义理解的语言沟通结构为基础,说明人类的理性人格与人类社会的合理化建制如何能从个人的社会化与社会整合过程中产生。米德返回德国古典语言哲学的思路,使得当代德国哲学能在从康德到黑格尔的德国观念论发展路向之外,另辟一条语言学转向的道路——用沟通理性转化意识哲学的唯我论所产生的种种理论危机,从而全面地更新哲学在知识论、伦理学与法哲学方面的理论架构。

本文将追溯米德建构社会心理学的发展过程与体系内容,并通过当代德国哲学对它进行的沟通行动理论重构,说明米德的《心灵、自我与社会》所探究的正是“姿态中介的互动”、“符号中介的互动”与“角色中介的互动”这三种人类沟通结构的转型发展过程。借助这三种沟通结构的转型过程,米德不仅说明了人类究竟如何通过语言沟通使意义理解、个人社会化的人格建构以及社会功能分化与整合成为可能,同时也为语言哲学建构了客观主义的意义理论基础,为自我的交互主体性理论提供了社会性的奠基,为社会哲学建立了使社会理性化过程能持续进行的沟通理性基础。米德的这些观点涵盖层面极广,对于哲学史上的重要议题,也都能给出极富启发性的新解释,因而很值得我们详加探讨。

二、米德的社会心理学体系及其哲学涵义

米德最早提出有关“社会心理学”的理论构想,是在1909年《社会心理学作为生理心理学的对应部分》这一篇论文中。在这之后,他接连发表了《社会意识与意义意识》(1910年)、《心理学必须预设何种社会对象》(1910年)、《社会意识的机制》(1912年)与《社会自我》(1913年)等相关论文。1909年至1913年因而被视为米德社会心理学的构思期,他的主要观点几乎都已经具体而微地呈现在这五篇论文的思考内容中。但在阐释米德社会心理学的理论内容时,经常被忽略的问题是,出身美国实用主义传统并曾负笈德国的米德,何以会以“社会心理学”作为开创他自己哲学研究的进路。向前追溯这个问题,我们可以发现,米德的《社会心理学作为生理心理学的对应部分》一文,其实也是他意图结合美国实用主义与德国古典语言哲学这两大思想传统的宣言。

美国实用主义试图把传统的哲学问题放在解决实践问题的行动过程中来看。杜威在1896年发表的《心理学的反射弧概念》,可被视为当时主导美国实用主义思潮的芝加哥功能主义学派的代表性观点。杜威将感觉理解成行动的过程,以批判仅将行为看成是刺激与反应关系的心理学研究模式。他指出:“刺激与反应并不是存在的区分,而是目的论的区分,亦即关乎目的的达到或维持,每一个部分所扮演的功能之区分。”*John Dewey,“The Reflex Arc Concept in Psychology”,in John Dewey,Philosophy,Psychology,and Social Practice,edited by Joseph Ratne,New York: Capricorn Books,1965,p.260.例如:在儿童试触烛火的行动学习过程中,视觉的行为不仅产生刺激,更一直控制着儿童手臂的运动(此为刺激主导了反应);同样,手臂的运动也反过来控制着看的行动,以使目光能集中在烛火这里,以确保接触的达成(此为反应选择了刺激)。刺激与反应因而是交互的,不仅刺激指导了反应,而且反应也塑造了其经验之物的性质。刺激与反应是在持续的协调过程中的功能性环节,这种过程是有组织的,而非仅是反射性的。正如试触烛火的例子所显示的,在日常生活中,当行动的过程顺利时,我们并不会意识到刺激与反应之间的区别,但是当在行动中出现问题有待解决时(例如,儿童不确定烛火是否会烧痛手而想触摸尝试),这个区分才会在意识的活动中产生出来。

受到杜威这篇论文的影响,米德1900年所写的《哲学学科的理论建议》与1903年的《心理的定义》,即是从杜威的观点出发,说明各种哲学学科(如形而上学、伦理学、美学等)都应当重新在实用主义的行动理论预设上讨论;而对于心理学所研究的心理意识活动,也应当在问题解决的行动实践脉络上加以界定。米德在此逐步发展出他自己的观点,对他来说,杜威的功能主义心理学隐含着一个重要的哲学论点:思想或意识主体的活动,只有在有目的地解决实践问题的行动过程中,才会在一个正处于“解组”(disintegration)与“重构”(reconstruction)的世界中呈现出来。*George Herbert Mead,“The Definition of the Psychical”,in The Decennial Publications of the University of Chicago,Chicago: University of Chicago Press,1903,First Series,Vol.3,p.101.实用主义因而不能只强调作为彻底的经验主义这一面,它仍需通过主体性如何形成的问题,来为哲学或心理学的研究提供最后的基础。

米德在这两篇论文中显然已经意识到:一旦我们贯彻实用主义的观点,那么经验与客体的最终基础,将不可能在具有客观有效性的存在领域中找到(正是因为这个领域的崩解与有待重构,主体或意识的活动才会产生作用),故而应转向研究行动之中的主体性。只是在当时,研究主体或心理意识活动的心理学理论,对于“主体”这个概念应如何理解,正处于分歧而无定论的状况中。这使得米德转向德国古典语言哲学的研究。当时主导心理学理论发展的,是在德国莱比锡大学创立第一个心理学实验室的冯特,他晚年主张,只有在生理心理学的“个体心理学”研究之外的“民族心理学”领域中,才能真正理解心理活动的主导原则。这一思想引起了米德的研究兴趣。冯特的民族心理学研究的是“语言、神话与习俗的发展法则”。在这种研究看来,人类的认知、想象与意志等心理机能,并非仅仅依靠个人的意识活动就能加以解释,它们都受到在文化中得到跨主体承认的语言、神话与习俗的决定性影响。要真正说明人类具有认知、想象与意志的心理活动,就必须先说明形成语言、神话与习俗的法则。其中,语言尤为根本,因为它是人类个体之间跨主体沟通最主要的媒介。冯特对于语言的研究,则特别注重从身体姿态的互动来解释。

对米德而言,冯特的语言身体姿态起源论恰好能提供一个理想的模式,以说明我们对事物之表象的符号性建构,是在个体之间的社会性互动过程中建立起来的。这与当时在美国兴起的社会心理学研究有理论相通之处。米德在1909年至1913年间所发表的论文,即尝试将功能主义心理学的社会心理学研究,与冯特的语言身体姿态起源论结合在一起,通过冯特的身体姿态理论来说明:由身体姿态互动所构成的姿态会话,如何能为语言沟通的意义理解提供一种前语言的意义建构基础;在什么条件下,此种身体姿态能转变为语言沟通中所需要的表意符号;一旦我们能从姿态会话进化到语言沟通,在这个过程中所形成的自我意识,又将如何能为个人之为个人的自我认同与社会整合提供基础。这些早期的研究构成米德后来在《心灵、自我与社会》课程讲演中的主要理论依据,接下来我们可以直接从这本书来看米德如何通过论述从姿态会话到语言沟通以及从自我意识到角色认同的心理发展过程,来阐释他的“客观主义的意义理论”与“社会性的交互主体性理论”等哲学内涵。

三、从姿态会话到语言沟通

米德在早期就已经看出,冯特之所以从研究个体心理学的生理心理学转向民族心理学,是因为他原先在生理心理学的研究中,假定“在由中枢神经系统的各种过程表现出来的身体内部发生的东西,和个体认为属于他本人的那些经验内部所发生的东西之间存在平行关系”,从而主张可以用生理词项去指涉心理的经验。但米德评论说:“只有经验的生理过程的感受(sensory)阶段,而非运动(motor)阶段,才具有心理方面的相关项”*George Herbert Mead,Mind,Self & Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist,Chicago: The University of Chicago Press,1934,p.42/44.本文引用米德《心灵、自我与社会》一书,皆依据莫里斯在1934年所编辑的版本。中文翻译引用霍桂桓教授的翻译,但稍做一些修正。参见米德:《心灵、自我与社会》,霍桂桓译,北京:华夏出版社1999年版。在引注中第一个页码为英文版本的页码,斜线后为中文译本的页码。,想以刺激与反应的生理词项来说明在此平行论中的心理经验,是不可行的。对米德而言,既然只有在生理过程的感受阶段才存在相关的心理活动过程,那么我们就不能只在身体的情绪表达,而应在社会互动的经验中,去解释冯特的身体姿态概念。受到麦克杜格尔(McDougall)有关基本本能与基本情绪始终紧密联结在一起的观点之启发,米德尝试依据动物以身体姿态进行行动协调的社会本能,来分析人类心智能力等主体性活动的社会性基础,以贯彻实用主义之去先验化的自然主义思路。其具体的分析即在于说明:姿态会话作为本能调控的前语言沟通,如何能发展成通过表意符号进行互动的语言沟通,以及在这个过程中,人类的心灵与意识能力如何随之而产生。

(一) 姿态会话与意义的逻辑结构

米德将在动物层次上的前语言沟通称为“姿态会话”(conversation of gestures),因为若将姿态视为社会行动的一部分,那么它就能在同一社会行动中,作为引起另一形式(姿态)的刺激,从而在彼此之间产生行为协调的沟通过程。例如,一只狗对另一只狗的作势攻击,即是对另一只狗能改变态度的刺激。当第二只狗的态度改变了,它也会反过来造成第一只狗的态度改变。姿态的功能因而不仅是在表达情绪,而且它本身就是社会行动组织的一部分。在姿态会话的互动中,姿态的功能在于引发他人的反应,而其反应又成为行动调整的刺激,这个过程可以持续进行,直至最后产生社会行动的付诸实施。我们在此是通过两种“身体运动”形式的调整,产生出共同的社会行动,而这就是一种“社会过程”(social process)。当我们可以把在这个社会过程中具有一定社会功能的姿态孤立出来看时,它才能被看成是情绪的表达,或者是稍后能变得有意义的表达符号或观念。这就说明了,这些表达最初都只涉及在社会行动中不同形式的行为调整。

姿态会话作为动物彼此调整行动反应的沟通形式,预设了它们都能对对方的身体姿态表达进行诠释性的意义理解。因为唯有对于对方的身体姿态表达有正确的意义理解,双方才能各自做出适当的调整性反应,从而达成社会行动的付诸实行。米德因而主张意义的逻辑结构首先存在于这种姿态互动的三联关系中,他说:

意义包含着这种存在于社会活动之诸阶段之间、作为意义在其中产生和发展的脉络的三联关系:这种关系是一个有机体的姿态与另一个(被这种既定的活动潜在地包含于其中的)有机体的调整性反应,以及与这种既定活动之完成的关系。*George Herbert Mead,Mind,Self & Society,pp.76—77/82—83.

米德此后更精简地说:“我们可以在姿态与调整性反应,以及与既定的社会活动的结果所形成的三联关系中,找到意义的逻辑结构。”*Ibid.,p.80/86.但可惜的是,对于我们应如何在“姿态会话”所构成的“姿态刺激—调整性反应—社会行动结果”的三联关系中,分析出“意义的逻辑结构”,米德并未提出完整的说明。我们接下来可以通过构成姿态会话之三联关系的进一步分析,来说明米德首先主张的是一种“功能主义的客观意义理论”。

在姿态会话中,一个生物有机体的姿态首先要能成为他人对之做出反应的刺激。但正如麦克杜格尔所见,动物的行动原是由本能的冲动所推动的,本能的冲动除非遇到问题或其他生物有机体的阻碍,否则它应是直接付诸实施的行动。在受到其他生物的阻碍时,本能冲动如无法在直接的行动中实行,它就会有一股剩余的能量需要释放。冲动的宣泄在生物有机体上产生带有情绪的身体姿态表现,以至于达尔文与冯特一开始都主张,身体姿态的作用即在于表达情绪。但米德却更为根本地发现:带有情绪的身体姿态若是在本能冲动受阻时才产生出来,那么它就具有调整行动冲突的社会沟通作用。米德因而说:“姿态的功能是使任何既定的社会活动所包含的个体之间有可能存在调整。”*George Herbert Mead,Mind,Self & Society,p.46/49.

就姿态作为引发他人做出反应的刺激这个环节而言,姿态代表了第一个生物有机体某种内在心理过程的表达,它因社会互动的考虑而抑制了本能的冲动,以使行动的实施得以暂缓。此时冲动盈余的释放所产生的身体姿态表达,正好作为这个生物有机体之内在心理状态的外在表现,从而预告了它后续实施的行动。作为表征内在心理意图的姿态,意指着后续的行为实施,姿态作为刺激因而就像鲍德温(J.D.Baldwin)所说的“预告性的刺激”(predictive stimuli)。*John D.Baldwin,George Herbert Mead—A Unifying Theory for Sociology,Beverly Hills,California: Sage Publications,Inc.,1986,p.72.它对个人后续将有什么行动提供预告性的信息,从而能使互动双方在决定行动之前,仍有彼此调整行动的空间。在此,对第二个生物有机体而言,第一个生物有机体所表现的姿态之所以具有意义,就是因为它能预告随后将发生的行为。这即是米德所说的:“这种关系可以使第二个有机体认为第一个有机体的姿态标示或指涉了这种既定活动的完成,因而对它做出反应。”*George Herbert Mead,Mind,Self & Society,p.77/83.在姿态会话中,一只狗暂缓或抑制它的攻击本能,而以带有愤怒情绪之龇牙咧嘴的姿态,来刺激对手做适当的反应。此时,它的姿态的意义就在于表达:它即将进行攻击的威胁意图,对于对手反应的预期,以及它进一步的反应准备等内在心理过程。

但进一步来看,就第一个有机体而言,它做出龇牙咧嘴的姿态只是在本能冲动的抑制中,作为替代冲动的宣泄所表现出来的身体姿态。它自己并非有意识地运用这个姿态来表达他想威胁对方的意图,以借此能在预期对方的反应中,决定自己后续的行动实施。第一个有机体的身体姿态作为内在意图或行动准备所具有的意义,因而只能从上述三联关系的第二个环节,亦即第二个有机体的调整性反应,才能得到确定。在第一个有机体的姿态刺激下,第二个有机体能接受其刺激而对自己的行动做出调整性的反应,这就预设了:它能对第一个有机体的身体姿态所代表的意图与其预告的后续行动实施进行意义理解的诠释与解读。它的调整性反应,作为对第一个有机体的姿态的意义理解,才是姿态所能意指的意义所在。姿态如若不能对他人的行动产生影响作用,那么这个姿态就没有意义。米德因而也说:“第二个有机体的活动或者调整性反应,使第一个有机体的姿态获得了它所具有的意义。”*George Herbert Mead,Mind,Self & Society,pp.77—78/84.

一个有机体的身体姿态作为引发另一个有机体的调整性反应,这种表现第二个有机体反应的身体姿态,当然也可以反过来变成引发第一个有机体进一步调整其行为反应的刺激。这种姿态会话的社会沟通过程可以不断持续,直到双方都对对方的行动达成一致的理解,这种因社会冲突或合作的需要所进行的沟通才算成功。成功的沟通或姿态会话的共识达成,即表现在上述三联关系的第三个环节,亦即社会行动的结果上。个体的本能冲动经由姿态会话的沟通中介所达成的行动实施,已经不再是冲动的本能行为,而是社会性的行为。它不仅使物种的合作共存成为可能,而且也代表介于第一个有机体的意图与第二个有机体的意义诠释相符合,从而使得跨主体的意义同一性能在行动协调后的社会行动结果中得到确立。

通过上述的分析,我们可以看出:存在于姿态会话的“姿态刺激—调整性反应—社会行动结果”的三联关系,之所以是意义存在的基础,或是建构意义的逻辑结构,是因为在社会互动的条件下,有机体从动物本能的层次,开展出“反应的预期”、“行为意义的诠释性理解”与“意义同一性的规范性建构”等属于心理活动的内涵。不过值得注意的是,在姿态会话的分析中,这些心理活动的内涵,都只是从旁观者的角度所做的分析,此时参与互动的有机体本身,并不一定能意识到这些心理过程。我们在姿态会话中所理解的意义,因而只是一种对社会行动协调具有功能性作用的客观存在。米德就此特别强调:在动物层次的前语言沟通中,“觉察或者意识对于意义在这种社会经验过程中的存在来说并不是必要条件,……在意识的突现或者说对意义的觉察发生之前,意义的机制就在这种社会活动中呈现出来了”*Ibid.,p.77/83.。米德甚至认为:“意义是作为这种社会活动的某些阶段之间的关系而存在于那里的某种东西的发展;它既不是对这种活动的某种心理补充,也不是人们从传统角度设想的某种‘观念’。”*Ibid.,p.76/82.

总结米德借助姿态互动所建构的功能主义的客观意义理论,我们可以看出:在上述的三联关系中,对第二个有机体而言,它能对第一个有机体的身体姿态做出调整性的反应,并不是因为它能洞悉第一个有机体内心的意图,而是因为在它的姿态(作为预告性的刺激)与其后续的行为的实施之间,具有基于本能反应的习惯性关联。对于第一个有机体而言,第二个有机体的调整性反应能反过来作为引起它进一步反应的刺激,也不是因为它能知道第二个有机体在内心中如何理解或诠释它的行动,而是视其行动反应,即受它的姿态刺激所产生的影响。就第三个环节来说,姿态会话的沟通完成,也只能在社会行动的继续进行中看出来,而无法预设它们有一致同意的意义理解过程。因而,米德最后只能主张:“从根本上说,不应当把意义设想成某种意识状态,……应当把它客观地设想成完全存在于这种经验领域本身之中。”*George Herbert Mead,Mind,Self & Society,p.78/84.这也使得米德必须进一步思考,我们如何能将这种能起协调作用的客观意义加以主观化,从而说明人类有意识与有意图之心智活动能力的起源。这对于米德而言,其实就是应如何使身体姿态转化成能承载意义的表意符号之问题。

(二) 表意符号与思想活动

米德以功能主义的客观意义理论表明,在语言与意识出现之前就存在意义沟通的行动协调过程,这也就阐释了:意义建构的活动是与身体姿态的作用,以及社会互动过程等必要条件密不可分的。但问题在于,姿态会话这种前语言、前意识的沟通形式,只能依据本能提供的习惯性行为模式而行,一旦面对新的或更复杂的社会互动,本能决定的姿态会话所建构的三联关系,并不能保证行动协调的互动沟通一定能成功。米德因而必须进一步分析使存在于“姿态刺激—调整性反应—社会行动的完成”之三联关系的客观意义如何具有一致性,以使我们能通过对姿态之意义同一性的确立,来保证社会行动的实现最终能经由个体之间的沟通协调而达成。身体姿态如果能被互动的双方认为具有意义的同一性,那么它就不再是个人的情绪或主观状态的表达,而是具有普遍可沟通性的表意符号。一旦能用表意符号进行沟通,我们即从本能规定的身体姿态会话过渡到能有意识地以表意符号进行语言沟通。追溯我们在沟通中如何能从身体姿态发展到表意符号,也是在回答语言哲学的根本问题,即人类的心灵与语言是如何同时产生出来的。

通过本能规定的姿态会话,并不能保证我们一定能根据意义的同一性而完成社会行动的合作实践。上述客观意义存在之三联关系的假定,因而存在着三个实际上的困难。首先,就第一个有机体的姿态刺激而言,一个姿态具有意义,在于它作为预告性的刺激,指涉了它将后续实施的行动。但这必须预设,我能知觉到我自己的姿态或表情,我才能把某一特定的表情与姿态与特定的行为结果联系起来,而以它作为指涉某种后续行动的刺激。但问题是,动物在冲动抑制中所表现出来的姿态,经常是它自己没办法知觉到的,它无法确定是哪一个特定的姿态,可以作为引发对方做出调整性反应的原因,从而能有意图地通过它来控制自己或对方的行动。其次,就第二个有机体的调整性反应所具有的客观意义而言,它之所以具有意义,是因为它的调整性反应被认为是它对第一个有机体之身体姿态的意义诠释的结果。但问题是,第二者的诠释性反应经常与第一者的意图不同,甚至是相反的。以米德自己举的例子来说,一只狮子发出愤怒的吼声,代表它对其他动物的威胁,听到这个吼声的动物则会因为害怕而逃跑。就此而言,我们不能单从其他动物的逃跑,来指认说这只狮子吼叫的意图是它的畏惧。在此存在于狮子身体姿态表达的意义与存在于其他动物的调整性反应的意义,显然是不一致的。据此,我们可以说,即使通过姿态会话,互动的双方达成了社会行动的合作实行,但我们也不能确定这是否通过对对方行动意义的一致理解而达成。就此而言,由本能决定所完成的姿态会话,并不能保证我们的沟通一定能成功或行动的合作是可以完成的。

要通过沟通以协调社会行动的完成,因而相应地需要满足三个条件:第一,我必须能被触动*文策尔(Harald Wenzel)认为,冯特的“声音姿态”对米德理论的重要性,就在于“声音姿态使自我触动(Selbst-affektion)成为可能”。参见Harald Wenzel,George Herbert Mead—Zur Einführung,Hamburg: Junius Verlag,1990,S.71。,并因而能知觉到我自己表达出来的表情或姿态是什么;第二,我必须能知觉到我自己的姿态的影响作用是什么,以至于我能理解我的姿态所意指的意义是什么;第三,我必须能确定,我对我的姿态的诠释性理解是与他人的理解一致的,从而不仅使我能确定什么姿态具有什么意指,更能确定这种意义的意指关系,对我与他人都具有同一性。这三个条件若能在沟通过程中被满足,那么我就能有意识地以带有普遍意义的符号,完成行动实践的协调合作。正如米德所说:“当姿态在做出它的个体那里潜在地导致的反应,与它们在作为它们的接受者的其他个体那里明显地导致——或者被认为明显地导致——的反应完全相同时,它们就变成了表意的符号。”*George Herbert Mead,Mind,Self & Society,p.47/50.我能有意识地使用表意符号来协调行动,那就表示我能具有由表征认知与行动目的控制的心灵能力。

针对上述必须满足的三个条件,米德认为声音姿态具有关键性的作用。他试图通过声音姿态所提供的特殊沟通结构,说明意义同一性如何能在社会行为的互动中产生出来。对此,米德首先指出:“声音姿态具有其他姿态所不具有的重要性。当我们的脸上呈现某种表情时,我们自己无法看到。如果我们听自己说话,我们就非常容易注意我们的活动。”*Ibid.,p.65/69.这表明声音姿态的第一个特殊性就在于,它能产生自我触动的作用。声音姿态使得表达它的个体在知觉到他人反应的同时,触动自己去注意自己的姿态表达,这也就让我们能够掌握他人产生的反应与我自己的姿态表达之间的关系。声音姿态之所以能产生这种作用,是因为对于我们自己发出的声音来说,我们同时也是它的接收者。因而,声音姿态的表达使得我们能同时具有说者与听者的双重身份,从而具有进行内在的自我对话的可能性。

声音姿态虽然使我们能将我的某一特定表达与他人的反应关联在一起,但如果我不能知道他人的反应代表什么意义,我也就仍然不能知道我的特定表达所代表的意义是什么。若要有心灵的能力,我们至少得在心中产生能指涉外在事态的表象,从而具有依据表意符号进行沟通的能力。我们要拥有表意的符号,也就是说,我必须能知道他人对我的姿态表达所做的反应代表什么意义。在此,我一开始只能假定我的身体姿态所具有的意义,只能从他人的调整性反应(作为对我的姿态刺激所做的诠释性理解),而不能单从他的行为反应来看。否则将会像上述狮子吼叫的例子,通过其他动物的逃跑,就误把狮子吼叫的姿态理解成害怕,而非正确地理解成,动物的逃跑是因为它将狮子的吼叫理解为威胁。但问题是,我如何能把自己吼叫的姿态理解成威胁,以至于在吼叫时有意识地知道我现在的意图正是对他人发出威胁,从而能完成一种有意识或有意图的行动呢?

对米德来说,这同样必须依赖以声音姿态为互动媒介所形成的沟通结构,因为唯有在声音姿态的表达中能同时作为“说者”与“听者”,我才能觉知,我作为听者与其他人一样,都能感受到这个姿态的刺激,并因而做出调整性的反应。一旦我自己的调整性反应与我做出这个姿态时他人做出的反应是相同的,我就可以从我自己对这个姿态所做的调整性反应,确立我对这个姿态的意义理解,即与做出同样反应的他人具有相同的意义理解。米德因而说:

正是这种情况使声音姿态具有了极其重要的意义:它是影响这个个体的社会刺激之中的一种,而这个个体做出这种声音姿态的方式,与另一个个体做出这种姿态以影响这个个体的方式是完全相同的。也就是说,我们可以听到我们自己在谈话,而且我们所说的话的含义对于我们自己和对于其他人是相同的。*George Herbert Mead,Mind,Self & Society,p.62/65—66.

由此可见,我们在以声音姿态作为媒介的姿态会话中,之所以能通过具有意义同一性的表意符号进行有意识或有意图的行动,是因为在声音姿态的沟通中我们能“采取他人的态度”来进行互动。而这即是指,当我作为说者发出某种声音姿态时,此时我作为听者,应同时能与他人一样对此姿态做出相同的反应。因而除非我能做出与他人相同的调整性反应,否则我就无法确定,我的声音姿态的表达到底意指什么意义。

对于能将身体姿态建构为表意符号所必须预设的跨主体意义同一性,米德经常以声音姿态应能使我们自己与他人做出相同反应这种表达方式来说明。正如他经常说的:“只要声音姿态对做出它的个体产生的影响与对接受它的个体或对它有明显反应的人产生的影响相同,并且因而包含着对做出它的个体自我的某种参照,那么它就会变成一种表意的符号”。*George Herbert Mead,Mind,Self & Society,p.46/49.这个说法极容易造成误导,如前所述,声音姿态并不一定会对沟通的双方产生相同的反应,例如一只狮子发出吼叫,会让其他动物吓得逃跑,但狮子听到自己的吼叫,绝不至于会把自己吓得逃跑。问题因而不在于声音姿态能否刺激两者都产生相同的反应,以至于这个声音姿态能成为表意的符号,而在于声音姿态的沟通形式提供了使个体能同时具有说者与听者的身份,以至于他能在角色互换的可能性中,站在他人的立场来采取他人反应的态度,从而能反过来理解自己作为说者所表达的姿态之意义所指。这种意义的内含由于是通过我在说者的角度上,看到他人的反应,并在我作为听者的角度上,采取他人的态度,而理解他对我的姿态的意义诠释。因而唯有在我的姿态对他人和自我都具有相同作用的经验下,我才能确定某一声音姿态所具有的意义同一性,从而视之为一种表意符号,并在行动协调中有意识地加以运用。

米德在此强调声音姿态对于语言与思想的形成具有特殊的重要性,这对语言哲学的问题来说极具关键性。语言即是以表意的声音信号进行沟通的活动,但人所发出来的声音如何能承载指涉特定内涵的意义,从而能成为可用来沟通的词语。这个有关如何“以音构义”的根本问题,现在对米德而言即是:人类如何通过声音姿态的特殊作用,使本能的身体姿态会话转变成人类能有意识地以表意符号进行沟通的问题。米德通过意义建构的三联关系说明:唯有当我能确定某一声音姿态对我自己与他人都具有相同的作用,我才能确定它所具有的同一性意义何在,并使这一姿态一方面变成表意符号,另一方面能满足建构意义逻辑的第三个条件,亦即能运用它来确保沟通的成功与社会行动的完成。而当一个人能有意识地使用具有意义一致性的表意符号,进行对双方的行动反应都有作用的协调,那么我的行动即不再受限于本能的决定,而是能有意图地通过符号的中介,来控制我自己与他人的社会行动。这就表示我们开始有了思考的能力,因为思考即是我们在行动的过程中能通过与自己进行对话,而不是只依本能的冲动来决定自己的行为。人类具有思考的心智能力,因而必须预设我们在声音姿态的沟通中,能预先采取他人的姿态。对此,米德说:

只要它导致了另一个人的反应,而后者又变成了某种控制他的行动的刺激,那么,他就在他自己的经验中拥有了这另一个人活动的意义。这是我们所谓的“思想”所具有的一般机制,因为只有当各种符号和一般的声音姿态存在时,思想才有可能存在。这些符号与声音姿态在这个个体的内心之中,导致他正在另一个个体那里的反应,因而从关于这种反应的观点来看,他能够指导他以后的行为举止。它不仅包含着从鸟类和各种动物互相沟通的意义上来看的沟通,而且还包含着在这个个体的内心之中对他正在另一个个体那里导致的那种反应的唤起,包含着一种“采取他人角色”(taking of the role of the other)的过程,包含着一种像另一个人那样行动的倾向。*George Herbert Mead,Mind,Self & Society,p.73/78—79.

在此,通过声音姿态所提供的特殊沟通结构,我们因而能采取他人的态度来把与他人的姿态会话内化成思想的自我对话,从而使人类的思想与心灵能力,超越动物本能层次而突现。在姿态会话中,至于身体姿态作为预告性的刺激是否能产生后续的行为,原先仅能依赖他人做出猜测性诠释(或基于习惯性的信念)——这种相对偶然性在此也被克服了。基于互动双方都能接受的影响作用所构成的表意符号之意义一致性,我们就能预期他人能明确地理解我的意图,并做出我所期待的调整性反应。这比姿态互动更能确保沟通的成功,米德说:“简而言之,与无意识的或者非表意的姿态会话相比,有意识的或者表意的姿态会话是一种存在于社会内部的更加适当、更加有效的互相调整机制”。*Ibid.,p.46/49.由此可见,就意义建构的第三个环节来说,声音姿态也具有独特的重要性。

四、从自我意识到角色认同

米德在有关“心灵”的讲课内容中,已经说明了人类有意识的思想与行动如何能从表意符号中介的语言沟通过程中产生出来。但人类心灵除了具有意识的能力之外,也具有作为主体的自我意识。康德所谓“‘我思’必须能够伴随着我的一切表象”,即意指自我意识的统一是人类意识活动的最终预设。德国观念论以内省心理学的观点,将自我意识理解成在反思中的主体。但作为主体的自我并无法被对象化成为知识的客体,这使得自我意识作为主体性哲学的第一原则,始终是一种无法被证明的设定。相对地,米德在论“自我”的这一部分,则尝试通过语言沟通的社会互动过程,说明作为知识与实践主体的自我意识,如何在个人寻求自我认同的社会化过程中被建构出来;从而能接着在论“社会”这一部分中,说明人类社会的功能分化与团结整合,如何通过自我在社会合作中的角色认同与他人承认而得以达成。

米德在论“自我”这一部分,通过儿童经历语言、角色游戏与竞赛这三个社会化的学习阶段,来描述自我形成的个体发生学过程。并借此说明“自我”作为“我是我”所具有的“反身性”与“自我指涉性”(Selbstreferentialität),其真正的内含是由代表社会性规范的“客我”(Me)与创造性回应的(主我)(I)所构成的。客我代表个人的社会性人格,但主我不受限制的创造性回应则使他具有超越构成客我观点的社群习俗观点,从而产生与理想沟通社群的成员进行对话的可能性。人类的理性自我,因而可在主我与客我的内在辩证过程中,最终以“讨论的论域”(universe of discourse)作为对话的语言社群,而以沟通理性的形式表现出来。就此而言,米德在《心灵、自我与社会》中,论述介于“心灵”与“社会”中间的“自我”环节,显然意在说明:人类如何能从认识论的自我意识迈向实践的自我意识,或从抽象的自我迈向社会性的自我与理性的自我,进而解释人类如何能以理性的主体建构合理的社会。在这个阐释的过程中,隐含了米德有关自我或人格建构的角色理论,但在《心灵、自我与社会》中,米德的社会心理学体系并没有得到系统呈现。我们接下来将先对米德的自我理论进行角色理论的重构,以说明使人类能形成社会性自我意识的基础何在。

(一) 语言沟通与自我意识的建立

近代哲学从笛卡尔提出“我思故我在”的主体性原则以来,“自我”的基本特征即依据反思的模式被界定为具有“反身性”或“自我指涉性”。米德并不否定在经验现象上自我的确具有反身指涉的特性,但他更想彻底地追问这些特性是如何形成的。他说:“我要说明的正是自我所具有的它是它自己的对象这样一种特征。这种特征是通过‘自我’这个语词表现出来的;这个语词具有反身性,并且标示那既可以是主体、又可以是客体的东西。”*George Herbert Mead,Mind,Self & Society,pp.136—137/148.在作为主体性哲学基础的自我反思活动中,主体自身无法对象化成为自己的知识对象。康德及其后的德国观念论因而都发现,“一个个体怎样才能(经验地)以这样一种使自己变成自己的对象的方式,从外部看待自己呢?”*Ibid.,p.138/149.这是一个极难回答的问题。然而米德认为,这个难题在他的社会心理学中可以得到解决。*米德曾在他的演讲录《十九世纪的思想运动》中,讨论了康德等德国观念论哲学家对于自我意识的主要看法。通过与这个部分相对比,可以看出米德提出社会心理学的研究进路,其实也主要是意在对德国观念论进行批判。此处可以参见杜辛的专章讨论:Edith Düsing,Intersubjektivität und Selbstbewußtsein—Behavioristische,Phänomenologische und Idealistische Begründungstheorien bei Mead,Schütz,Fichte und Hegel,Köln: Verlag für Philosophie Jürgen Dinter,1986,S.35—41。因为在他的理论中,通过表意符号与他人进行语言沟通,个人即同时具有作为说者与听者之自我对话的可能性。在自我反身性中的“自我与自我的关系”,因而是一种“自我与自我对话的关系”。在自我对话的模式中,那个作为在思想中与我进行内在对话的对象自我,即是通过我去采取他人观点,而从他人的观点来看待我自己的对象自我。在这个意义上,米德主张语言即是自我形成所需的第一个社会条件,他说:

除了语言之外,我不知道还有什么行为形式可以使个体在其中变成他自己的对象,而且就我所知,除非个体成为他自己的对象,否则,个体从反身性的意义上说,就不是自我。正是这个事实使沟通具有了至关重要的意义,因为这是一种可以使个体在其中对他自己做出如此反应的行为类型。*Mead,Mind,Self & Society,p.142/154.

通过采取他人的态度,将语言沟通的过程内化成思想的自我对话,心灵所具的自我反思性之结构特性即可以得到说明。但是,具有自我反身性的结构与具有主体性的个人自我意识是两回事。米德因而进一步尝试从角色游戏与竞赛这两个发展阶段,分析作为具有主体性或个体性的自我形成,还须具备哪些条件作为基础。米德在此其实已经把在姿态会话中的采取他人的“态度”,悄悄地转换成我们必须能在语言、角色游戏与竞赛中,学习采取他人的“角色”,以便能用他的“角色理论”说明个人自我同一性的建构过程。然而,动物本能地通过身体姿态的表达所进行的姿态会话,与人类能通过语言沟通进行社会角色的分工与整合,其实是大不相同的两件事。这不仅涉及人类社会与动物社会形态的根本分别,更涉及人类必须具备何种特殊的心智能力,才能有别于动物的遗传分化,并通过个人自主的选择与集体的合作建构出独特的人类社会。米德必须说明,以声音姿态为媒介的姿态会话,与论“自我”这一部分中以表意符号进行语言沟通所产生的自我意识,究竟有何差异。由此,他才能进一步通过角色游戏与竞赛,说明自我如何在社会角色的扮演中建构其同一性,进而回答社会整合的角色分工问题。但可惜的是,米德在他的讲课中对角色行动理论完全没有做出专题化的讨论,我们因而应先重建米德的角色理论。*从角色理论的观点来理解在米德社会心理学中的自我理论,这个研究方向请特别参见:Hans Joas,Die gegenwärtige Lage der sozialogischen Rollentheorie,Frankfurt am Main: Akademische Verlagsgesellschaft,1975; Hans Joas,Pragmatism and Social Theory,Chicago: University of Chicago Press,1993,S.214—237。

首先,语言既然是通过表意符号进行互动的社会沟通活动,它与前语言的姿态会话主要的不同就在于:以声音姿态为主的表意符号作为媒介,沟通伙伴的可能反应就能与自己的虚拟反应合并起来,我们因而能在自身中形成他人行为的内在表象,从而能在自己的行为决定中,包含对他人反应的预期。当我们能以他人可预期的行为来引导自己的行为,那么所谓的思想考虑与有意图的行动就是可能的了。一旦此时对方的反应也同样包含他对我的行为预期,那么我们相互之间的行为期待要得到确保,以使我们的社会行为最后能经由行动协调的过程而得到实现,这就需要作为沟通中介的表意符号具有意义的同一性。先前存在于姿态会话之三联关系中的客观意义,在表意符号的语言沟通中必须能被语意化,以能为双方有意识地协调行动提供相互理解的媒介。

语言沟通与姿态会话因而至少有以下三方面的不同:(1)在语言沟通中,对话双方的互动已经不再是以刺激与反应的操纵关系为主,而是以意义理解的行动协调为主。人类就此得以超越动物本能存在的层次,而能以思考与有意图的行为选择进行社会性的沟通协调。(2)在语言沟通的互动中,意义理解必须通过表意符号的中介,那么原初通过外在知觉与内在冲动而得到反映的内在与外在自然,就都必须通过符号中介的社会诠释与互动经验来确立其意义。就此而言,在语言沟通的媒介中,人类的环境世界首先必须被理解成符号结构化的人文社会,而不是纯粹的物质世界或赤裸的物理自然。(3)在姿态会话中,我们的行为互动是一种本能调控的“刺激与反应”关系。但在语言沟通中,我们的互动则是以具有意义同一性的表意符号进行协调的“表达与回应”关系。通过语言沟通所提供的互动结构,人类行为的互动并非由自然本能决定,而是通过以意义理解的一致性,被确立行为实践之相互可期待的规范性所约束。

在语言沟通的这三个结构特性中,人类不再只是存在于自然世界以刺激与反应的本能进行互动的生物有机体,而是能在符号结构化的人文世界中,通过对表意符号的意义同一性与行动规范性的理解与同意,进行人际互动与社会建构的思维—实践主体。在行动协调中,既然必须通过对表意符号之意义普遍性的一致理解,才能确保相互期待的行为能有双方共同合作而得以实现;那么,我们所期待的他人反应,就必须是在我自己遵守表意符号的意义普遍性与共同可理解性之使用规则的前提下,才能期待他人也会同意和理解我的表达,做出我所期待的典型行为反应。在意义理解的语言沟通中,我所期待的他人行为反应,并不是他的动物性本能反应或其个人主观的情绪表达,而是在一个社会合作的整体行动中,对于每一个人在特定情境中所应有的行为反应模式。因而,在自己的行动决定中,期待他人在社会整体的合作脉络中应会做出某种特定模式的行动——这才是米德“采取他人角色”一词所指的意思。在此,角色首先并不是指某人在社会系统中所具有的特定地位或职位,而是指我们在互动中逐渐能形成对于他人可能的行为响应的一种“行为期待的范式”(Muster von Verhaltenserwartung)。*Joas,Die gegenwärtige Lage der sozialogischen Rollentheorie,S.38.

米德在此通过“采取他人的角色”以说明自我形成的社会性条件,这似乎使他的整个理论陷入循环论证的困境。米德一方面主张,人类具有语言沟通的能力,必须预设我们先能采取他人的态度或角色,但现在又说,我们要能采取他人的态度以形成行为相互期待的思想与意图,就必须先预设语言沟通所提供的互动结构。在此,若语言沟通需要先能采取他人的态度,而采取他人的态度又须预设有语言沟通的互动架构存在,那么解消这种循环论证最合理的思路,似乎就是我们必须预设有一种先于语言理解之交互主体性的理解能力。在哲学思想的传统中,对于这种前语言的交互主体性理解,主要有以下三种进路*此处的解释主要依据的观点参见Jack Martin,“Perspectival Selves in Interaction with Others: Re-reading G.H.Mead’s Social Psychology”,Journal for the Theory of Social Behaviour,Vol.35,No.3,pp.231—240。:(1)同理心的进路,主张我们必须能够掌握他人实际上的或体验到的情境,而以想象或情感的方式,置身在他们的情境中;(2)意图性的进路,主张我们必须能够发现他人行动背后的想法,以从其行为表现推测其内心意图;(3)诠释的进路,主张我们对他人行为的诠释必须是双向的,亦即一方面必须批判地考虑自己的情境与假定,另一方面也必须对他人的情境与假定保持开放。

在这三种进路中,前两者基本上假定,我们必须通过模拟个人在他的情境中会怎样思考与感受,并在人类主体具有普遍的心理相似性的预设下,去理解他人的内在意图,才能使我们对自己或他人的体验,具有同情相应(empathic resonance)或模拟推理(analogical inference)之交互理解的可能性。诠释学的进路则早已看出,采取他人观点的模拟解释所假定的心理学相似性,只是一种方法论的虚构。这种进路则主张,唯独在交互主体性的脉络中,作为诠释性的存有者的共同存在,才是我们能讨论或理解不同观点的基础。对米德而言,这些进路都不可行,因为他们都假定交互主体性是由独立实存的自我与他人所建构形成的。自我意识的反身性既是由语言的对话性所构成的,那么自我就其本身而言,即内在具有由语言性与社会性所构成的交互主体性。在这个意义上,自我与他人都不是先于社会互动而存在,它们是在合作地解决生活实践问题的社会互动过程中才产生出来的。因此,米德在“采取他人角色”的说法中所建构的交互主体性,无需再诉诸在语言沟通活动之前的同情体验或模拟推理,而是与自我在具有社会合作需求的行动实践中投入与他人的互动有关。

米德一旦能确立在自我意识中的交互主体性是通过社会互动过程形成的,那么他就毋需采取同情共感等进路,而是可以再回到他的社会心理学,进一步从儿童如何学习社会合作的过程,来说明人类具有交互主体性之自我意识的生成条件。在个体发生学的心智发展过程中,儿童通过主动地、不断重复地参与他人互动的例行性行动,在其中认取他人对他的行为期待,这就使他能通过采取他人的角色而建构他自己的自我认同。儿童经由参与社会行动之例行形式而学会使用语言符号之后,他们就能采取越来越抽象的他人的态度与观点。个人不能仅依特定他人的期待而行,而是必须学会依团体的共同观点而行,才能顺利地社会化。在此,个人要能采取个别社群成员的团体合作观点,就必须了解他们所要完成的行动目标是什么。在生活实践问题有待合作解决的情境中,个人随着不断增加的互动,形成以越来越周详的共同观点作为他参与问题之解决过程的行动决定依据,从而也使自己成为能够自主地做出行动判断的主体性自我。

(二) 游戏、竞赛与社会自我的建立

在通过以声音姿态作为表意符号的语言沟通中,我们必须通过采取他人的角色,才能形成借助对他人的行为预期来引导自己行为决定的思维活动。这种抽象而一般的自我意识,若要进一步发展成具有真实个体性的自我意识,就需要通过实际的社会化过程,以建构它自己独特的生命史与个体自我的人格内涵。换言之,自我在他具体的存在处境中,进行与他人的互动,才能通过彼此的世界解释与生活目标的合作实现,形成个人自我与他人共同具有但又各有不同的思想内容与价值取向。在这个过程中,他人的身份也将经历一连串的转变。在声音姿态的互动中,他人只是另一个生物有机体,但当我们对他人的行为期待是有待他愿意如同我们相互期待地那样做出我所期待的行为,那么自我之确立就有待他人的同意与承认。米德因而说:“它(社会自我)是一个通过与其他人的关系而得到实现的自我。它只有得到其他人的承认,才能具有我们所希望它具有的那种价值观。”*Mead,Mind,Self & Society,p.204/221.在此,他人的身份显然已经不再只是生物有机体,而是与我一样具自我性的他人自我。

在社会互动的过程中,自我要能确立自己的自我认同,首先必须能通过学习了解他人对我的期待是什么,以及在什么条件下,我们相互期待的行为合作才能真正实现。这需要两个不同阶段的学习:其一,我必须能理解各个特殊个人对我的行为期待是什么;其二,我必须理解我与一般他人(亦即所谓“大家”)都能同意或愿意遵循的行为期待是什么。在人类个体发展的过程中,这表现在儿童学会语言之后,开始能通过“角色游戏”学习周遭的重要他人对他的行为期待是什么,以及他应如何加以回应的过程中。而“竞赛”的社会化学习过程,则提供给我们相对于非特殊个人的一般化他人,学习那些在社群生活中被所有成员普遍接受的行为规范,以确保我与他人的行为相互期待,在社会互动中能获得被实现的保证。蕴含在语言沟通结构中的自我同一性建构,因而必须通过个人的社会化的学习过程,才能得到真实的展现。这使得米德在理论上必然要转向关于游戏的研究。

米德将儿童的游戏学习过程分成“角色游戏”与“竞赛”这两个阶段。角色游戏是儿童与想象中的伙伴进行互动的游戏。在角色游戏中,儿童通过一人分饰两角的角色扮演,将他原先在语言学习中所内化的沟通对话,在行动互动的具体脉络中加以演练,以开始练习行为预期的能力。对于儿童来说,他人的行为先是经由角色模仿而被直接表象,然后他再经由自己的行为回应,来理解他人对他扮演特定角色的行为期待。通过像这样轮流扮演在日常生活实践场景中的各种角色,儿童学会各种社会角色的行为模式,并逐渐学会如何以具有社会意义的方式,将它们组织起来,从而能通过采取他人角色的观点,形成将自我视为对象的自我意识。这正如米德所说的:

在角色游戏的过程中,儿童利用了他自己对这些——他曾经用来确立一个自我的——刺激的反应。他倾向于针对这些刺激做出的反应,把这些刺激组织起来……他接受了这组反应,并且把它们组织成某种整体。对一个人的自我来说,这是成为另一个人的最简单形式。*Mead,Mind,Self & Society,pp.150—151/163.

角色游戏这个阶段,对一般而言的自我或儿童的人格发展产生两方面的影响:一方面,儿童经由扮演不同的角色,获得它自己独特的人格特质(以米德自己举的例子来说,一个小女孩喜欢幼儿园老师,并经常扮演她的角色,她就因此获得了这位老师的一些性格)。另一方面,通过采取父母等重要他人的角色(以及他们对于他的行为期待),他也开始具有评价与控制他自己行为的能力。

儿童通过角色游戏学习掌握特殊的人与人之间的关系,但当生活的领域逐渐扩及整个社会,它们面对的就不再是在生活中熟悉的重要他人,而是陌生(甚或从未谋面)的一般他人。在此我们若要与这样的他人进行互动,我们就只能根据大家都能认可的共同行为规范,来为彼此的行为期待提供能被实现的保证。在儿童社会化的学习过程中,学习遵守社会共同规范而行的能力,需经由竞赛的游戏参与过程。因为正是在竞赛(如同在棒球比赛)中,儿童必须采取所有团队伙伴的行为反应来作为他自己的行为指导原则,这样他才能决定他自己将采取何种攻守行为。在此,作为他人的团队伙伴并不是毫无关联的特殊个人,而是他们各自在团体中负责一部分的任务。一个球队最好的运作,即是每一个队员都知道,在任何情况下所有其他队员会如何反应。自我在竞赛中所面对的他人反应,主要都是那种经由分工以达成目标的整合性行动,竞赛因而比角色游戏有更严格的组织。儿童在此必须在由规则规定的结构中游戏,他所面对的他人是那些能反映有组织的共同体或整个团队的“一般化他人”(the generalized other)。因此米德说:“一般化他人的态度,即是整个共同体的态度”*Mead,Mind,Self & Society,p.154/167.,“我们可以把个体获得其自我统一体的有组织的共同体或者社会群体,称为一般化的他人。……通过采取这种一般化的他人针对他本人的态度,他就开始意识到他自己是一个对象或者一个个体,并且因而发展一种自我或者人格”*Ibid.,p.154/167—168.。

在竞赛中儿童学会采取一般他人的角色,这同样具有两方面的意义:它一方面能协助个人建立客观而完整的自我,另一方面则能使社会整合所需要的个人功能分化得以完成。“一般化他人”是反映整个社会系统组织的观点,它是按整体整合的观点结合所有个人的特殊观点。因而,儿童若能通过竞赛学会采取一般化他人的角色,那么他也就能以非个人性的他我观点,来进行内在的对话,从而达到抽象普遍的客观思考层次。儿童虽已在角色游戏中学会他人对他的行为期待,从而形成其人格特质,但若不能整合他人的期待从而做出符合大家期待于他的行为,他也就无法形成个人完整的自我(严重的话,日后甚至可能陷于多重人格的分裂)。由此也可以反证,唯当一个人能通过竞赛学会采取一般他人的角色,并认同自己是某个共同体的成员,自我才能形成完整的人格。米德因而说:

一个人之所以有一个人格,是因为他属于某个共同体,是因为他接受这个共同体的各种制度(institutions),并且使它们转化成他自己的行为举止。他把语言当作一种媒介来接受,并且利用它来理解他的人格,然后,他便通过一个承担其他所有人提供的各种不同的角色的过程,开始理解这个共同体的各种成员的态度。从某种意义上说,一个人的人格结构就是如此…… 一个人要想成为一个自我,就必须成为某个共同体的成员。*Ibid.,p.162/176.

采取一般化他人的观点以进行个人行为的自我控制,这也使得社会的共同价值与规范对个人产生作用。在比赛中,儿童必须采取整个团体(亦即一般化他人)的态度,从而能与整个有组织的社会整合在一起。团队比赛能帮助儿童学习那些在团队合作的协调中做出自己行为反应所必需的自我控制。一个团队如能团结一致地合作,那么所有队员就必须依据个人在团体中分配到的角色任务与共同接受的游戏规则来行动。一个人能学会做好的队员,也就学会能以回应一般化他人(即整个群体的行动)的方式来组织自己的行动。这使得社群共同体能以作为互动规则的共同规范或价值,约束共同体所有成员的行为。我们能采取一般化他人的角色,因而一方面是相互建构了在社会中可被共同接受的规范性要求,另一方面也是接受了个人在社会分工中的任务。这不仅使原先隐含在意义理解的行动协调中的规范性,转变成创设各种具体制度的规范,也同时使人类社会的功能分化与整合所需的社会性人格,能在个人角色认同的追求中产生出来。米德因而说:

有组织的人类社会所具有的这些复杂的合作过程、合作活动,以及各种机构发挥职能的过程,也只有当每一个参与其中或者属于这个社会的个体,都能够采取其他所有与这些过程、活动、发挥职能过程有关的,以及与这个因此而由各种经验关系和互动组成的、有组织的社会整体有关的同样一些个体的一般态度——因而能够相应地指导他自己的行为的时候,才是可能的。*Mead,Mind,Self & Society,p.155/169.

采取一般化他人态度的角色认同过程,最后也能用来解释人类社会之制度化规范的建构基础。因为既然采取一般化他人的态度,即是我们期待彼此在社会合作的互动中,都能实现他被期待的行为反应,此时我们彼此相互期待的行为模式,就具有“你应该”之应然有效的规范性。相互期待的规范性使群体的每一个成员都有正当的权利,能在特定的情境中期待对方做出特定的行为,从而也赋予他满足他人正当行为期待的义务。这正是制度的建制基础,因为“制度”所指的正是它是“所有的社群成员对于某种特定情境的共同反应”。米德因而说:“当我们坚持我们的权利,我们即要求有特定的响应应当为每一个人所实现。当我们自己也这样做,那么在将我们维系在一起的社群中,就有许多这样的共同反应,此即可称为制度。”*Ibid.,p.261/281.一个社会化的成人,即是知道何谓一个规范是有效的。当社会团体的成员能将角色与规范内在化,一般化他人的这个行为审理机制,就能被客观地建制成具有社会实体性的制度。在此,一般化他人这个审理机构所具有的权威,也因而是一种“共同的群体意志之权威”(Autorität der allgemeinen Gruppenwillen)。这不能与“众人之一般恣意的暴力”(Gewalt der generalisierten Willkür aller Einzelnen)混淆在一起,因为后者只能在群体对于违反者的惩罚中表现出来,而一般化他人的权威则仅基于同意而产生。*这个区分出自哈贝马斯的诠释,请参见Jürgen Habermas,Theorie des kommunikativen Handelns.Band 2,Zur Kritik der Funktionalistischen Vernunft,Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,1981,S.62。就此而言,制度所拥有的规范有效性,即始终必须能回溯到利害关系人的跨主体承认或同意。

(三) 主我、客我与理性自我的建立

通过上述的讨论,米德指出“自我意识”之“自己以自己为对象”的“反身性”与“自我指涉性”,并非如德国观念论等内省主义心理学所主张的,自我是在反思中通过第一人称的经验方可通达的对象,也不像美国实用主义者库利(C.H.Cooley)与詹姆士那样,以为通过种种“自我感”(self-feeling)的经验,就能对它加以说明。*米德在此特别强调,不能把“对自我的意识”与“理解的私人性”混淆在一起,否则就是仍从意识的经验来看自我意识的经验。他说:“的确,只有我们自己能够理解我们单独进行的反思……另外还有一些诸如此类的内容——诸如各种记忆意象和发挥想象力的过程,也是只有个体本人才能够理解的。我们通常把这些对象类型所具有的某种共同特征,与意识和我们称之为思维过程的这种过程等同起来,因为这两者——至少在某些阶段上——都是只有个体本人才能够理解的。但是,正像我已经说过的那样,这两组现象处在完全不同的层次上。这种与可理解性(accessibility)有关的共同特征,并不一定使它们获得同样的形而上地位。虽然我现在并不想讨论形而上学问题,但是,我的确希望坚持下列主张,即自我具有一种从社会行为举止中产生的结构,而我们则完全可以把这种结构与有关这些特定对象的、只有这个有机体本身才能够理解的这种所谓主观经验区别开来——它们共同具有的、有关理解的私人性(privacy)的特征,并不能使它们融为一体。”参见Mead,Mind,Self & Society,pp.166—167/180—181。而是应在社会合作的过程中,通过参与行动协调的互动,才能在采取他人的角色中,建立一种社会性的“客我”观点。而我们的“主我”,则是那个能对此客我的行为做出反应的自我。所谓“我是我”的自我反身性,因而不宜依“反思的模式”来加以理解,否则自我始终是隐藏在意识经验背后的先验主体。而是应依“对话的模式”,将“我是我”之“自我与自我的关系”理解成在社会互动过程中的“主我与客我的关系”。在这个意义上,米德因而也说:“作为可以成为自己的对象的自我,自我从本质上说是一种社会结构,是从社会经验中产生的。”*Mead,Mind,Self & Society,p.140/152.

如果我们唯有采取一般化他人的角色,才能建构出客观而完整的自我,那么在具有交互主体性的自我中,当然也就同时包含有一个能代表一般化他人观点的自我。具有交互主体性的自我因而必然包含有两个自我。米德即称其一为“客我”(me),他说:“一个人所采取的其他人影响他自己的行为举止的态度,便构成‘客我’。”*Ibid.,p.140/152.另一个则为“主我”,他说:“主我是某种对处于个体经验内部的社会情境做出反应的东西。它就是个体对其他人——在他针对他们采取某种态度时——对他采取的态度所做出的回答。”*Ibid.,p.177/192.在此,当自我同时具有主我与客我的关系,在将语言沟通内化为自我对话,再经角色游戏与竞赛的社会化学习之后,我们终于能成为一位既依据社会规范进行自律,又能对社会体制加以革新的理性存有者。

对于这个发展过程,我们首先可以从在自我中的“客我”这一方面来看。中文将“me”翻译成“客我”,这会使我们联想起李后主诗句“梦里不知身是客”,而很容易误以为“客我”就是指在内心中的一个陌生、异在的我。实则不然,如同米德所说:“‘客我’是一个人自己采取的一组有组织的其他人的态度。”*Mead,Mind,Self & Society,p.175/189.换言之,虽然我们采取一般化他人的观点,是为了使社群能以其规范对个人的行为进行控制与限制,但这并不是出于强制,而是出于自我实现的需求。自我发展与社会化过程密不可分,要成为真正的自我,个人就需要采取在他的社会活动中与他有关系的他人的观点。在自我中的客我,因而也是社会整合与自我发展所必须具有的主体。客我按一般化他人所共同接受的规范期待而行,客我因而是遵循可普遍化的格律而行的主体。它所代表的观点,正是理性自律的观点。对此,米德曾在《伦理学片论》一文中说:“根据我们关于自我的起源、发展、本性以及结构的社会理论,完全有可能以社会为基础建立一种伦理学理论。”*Ibid.,p.379/407.他在这里所指的伦理学理论,正是康德的自律伦理学,对此他说:

人之所以是有理性的存在,是因为他是一种社会性的存在。我们的判断所具有的、为康德所极力强调的普遍性,是一种从下列事实中产生的普遍性,即我们采取了整个共同体的态度,采取了所有理性存在者的态度。*Ibid.

再就“主我”而论。按照米德的观点,我们虽然必须借助他人的态度或角色才能建构具有反身性与个体性的自我,但采取他人观点仍是自我之所为,自我也不只是被动地接受刺激,而是能主动地加以回应。这种回应的能力,正是一种不可预测的自发性。据此我们即可进一步推论说,体现在客我之中的一般化他人的观点,并不全然决定了自我意识的所有内涵,因为在建构自我意识的人我互动过程中,我们仍具有能对他人做出回应的“主我”活动。主我的回应保留了动物性的原初冲动,它是无法预期的。这种回应的不可预期性作为个人创新的来源,能超越适应一般化他人期待的服从性,而“使个体具有自由感与开创性”*Ibid.,p.177/192.。由此可见,在人类的自我中,客我的成分代表人类自律的自由,而主我的成分则代表一种冲动创新的自由。自由因而既不是只能服从法则,也不是不受任何规范约束的主观恣意。

主我作为不可预期的回应和创新突破的来源,它还带来另一种主体自由的涵义,即它能形成沟通的自由。米德发现,个人的主体若仅由采取一般化他人的客我所构成,那么我们在原则上就不可能会实行或对抗那些社会不同意或禁止的行为方式。若我们能对抗社会的行为规范,那么就表示我们能与一个更高层次的社会成员进行互动,而这种可能性正需要依靠“主我”的作用。主我的作用即是它要对不断出现的新的情境做出回应,它因而能不断地与越来越一般化的他人进行互动。随着生活经验的增加,主我不仅要回应与他有特定关系的具体社会阶级(或次级团体),而且必须能对更为抽象的社会阶层做出回应。米德因而指出,当我们通过采取一般化他人的角色来建构自我认同时,我们其实是在与两种不同意义的沟通社群成员进行互动:其一是“具体的社会阶层或次级团体”(诸如政党、俱乐部与公司等),另一种是“抽象的社会阶层或者次级团体”(诸如债务人阶层和债权人阶层等)。*Mead,Mind,Self & Society,p.157/171.

在米德的构想中,“一般化他人”因而一方面指在具体社群中存在的个别成员,但另一方面也指承担各种社会系统运作功能的不特定他人。换言之,个人不仅能与不计其数的社会阶层中的不特定他人形成各种社会关系,且特别是在社会冲突的情境中,我们更需要超越特定的社会团体,不断地与越来越抽象的沟通社群进行对话和讨论。在此,一旦语言的意义普遍性被我们理解,那么我们言说的普遍可沟通性势必使我们假定我们能进入一个理想化的沟通社群中,以进行解决认知或实践问题的讨论。对于这种“讨论的论域”,米德指出:“就这些由人类个体组成的抽象的社会阶层或次级团体而言,涵盖面最大、范围最广的社会阶层或者次级团体,也就是由讨论的论域(或者普遍的表意符号系统)所界定的社会阶层或者次级团体,而这种讨论的论域,则是由诸个体的参与状况和沟通性互动状况决定的”。*Mead,Mind,Self & Society,pp.157—158/171.米德认为,不论是宗教共同体还是经济共同体,都是建立在语言沟通的共同体之上的。这些共同体之所以具有能将所有他人都当成是成员或兄弟的普遍性,是因它们“都必然包含着由讨论的论域所表现出来的‘逻辑共同体’(logical community)所具有的普遍性,这种共同体完全建立在所有个体都具有能够通过运用一些表意符号互相对话的能力基础之上。语言正好提供了一个具有普遍性的、与经济共同体相似的共同体”。Mead,Mind,Self & Society,pp.282—283/304.

主我与客我对于个人与社会因而都有两种不同的功能:自我中“客我”一方面是社会控制个人行为的机制,另一方面则是人能理性自律的机制;“主我”一方面是不受限制的创造性冲动,另一方面则是具批判性的理性主体。主我是自发性与创造性行动的来源,客我是自我规制与社会控制的载体。自我这两方面可以平顺地共同运作,但有时则不然。主我是创造性的,客我则设立界限,并将基于社会价值的结构加进来。主我是不可预期的、创造性的行动来源,其创新有时对社会有贡献,有时则无,而客我依据社会观点评估这些创新,鼓励那些有助于社会的创新,抑制那些不利的创新。社会化的过程就是以上述主我与客我的辩证运动方式建构了个体性自我,它产生了使我们能与他人共同分享的共同性格,也使人具有独特的个体性格,从而使每一个人都能有群体归属感与不同于他人的感受。

主我所面对的一般化他人,同时归属于“具体的社会阶层”与“抽象的社会阶层”这两种沟通共同体,因而在米德的社会心理学中,我们的理性人格就不只限于习俗的伦理性层次,而是可以发展到后习俗的道德性层次。如同哈贝马斯所指出的,在米德的观点中,若依据习俗而塑造的自我认同在社会分化(特别是在多元冲突的角色期待)的压力下崩解,那么按照共同体的生活形式与制度而反映的客我,就可以分别从道德性与伦理性的观点来看。*在此意义上,米德社会心理学所讨论的社会性自我,其行为并非全由社会习俗决定。米德的社会心理学借助无限制的沟通社群的概念,因而可在道德性与伦理性之间做出区分。这可以参见哈贝马斯的诠释:Jürgen Habermas,“Individuierung durch Vergesellschaftung: Zur G.H.Meads Theorie der Subjectivität,” in Nachmetaphysisches Denken: Philosophische Aufsätze,Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,1988,S.223—225。因为此时若我依据作为抽象的社会阶层中的成员来理解一般化的他人,那么我就能抛弃既定社群所施加的习俗,而按照道德的自我理解去进行个人的生命筹划。但一个与在抽象社会阶层中的成员进行自由互动的自我,并非意指一个抽离社会而移居到孤独世界中的个人。他在既有习俗社会的解组中,只能按照一般化他人之更广阔而合理的社会方向,来筹划他自己的生活。这正表明,唯有在普遍讨论的条件下,我们才能慎独自诚地面对道德的可普遍化决定。

哈贝马斯对此进一步诠释说:米德既然主张我们应当创造一个“无限制的沟通社群”(unbegrenzte Kommunikationsgemeinschaft)*George Herbert Mead,George Herbert Mead Gesammelte Aufsätze,Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,1980,S.413.,以使社群成员在面对现存社会秩序的冲突时能跳出现存社会的观点,而使改变中的行动习惯与价值信念的新建构取得一致,那么从这种超越习俗的伦理性过渡到后习俗的道德判断建构,就必须依靠“理性的论坛”(Forum der Vernunft)。这种公开进行的论坛,能将实践理性的概念社会化与时间化,从而得以将卢梭的可普遍化的公共意志与康德的智性世界加以具体化。对于米德而言,我们在由意志建构的讨论过程中,预先采取沟通的理想化形式,因而是必要的。这同时意味着,如果社会的个体化是个人期待获得自我决定与自我实现的来源,那么我们最终就要采取一种非习俗性的自我认同。这种自我认同的构成只有在使相互承认的对等关系成为可能的理想化社会中才能得到确立,因而我们设想,自我应致力于使自己成为理性存有者所构成的共和国之成员。这也是人类历史进步的必要预设。

(四) 米德未完成的沟通理论

米德早期在《心理的定义》一文中,主张应接续芝加哥功能主义学派的观点,对心理活动中的主体性所具有的“功能性”与“个体性”加以说明。在日后的社会心理学的讲课中,他通过从语言到角色游戏与竞赛的个人社会化学习过程,一方面说明人类在遭遇问题的情境中,能将解组的世界加以重构所需的心理意识功能,即那种具有意识统一作用的反身性自我意识,如何能从以表意符号进行语言沟通的过程中产生;另一方面则说明,具有特殊人格内涵的、在社会分工与整合中扮演特定角色的个体性自我,如何能从遵循游戏规则的社会化学习过程中产生。我们因而不能只能停留在认识论的自我关系中,而应进一步从实践的自我关系来理解自我意识的构成。真实的自我关系不仅存在于思想的内在对话中,而且存在于社会性的合作实践中。这也使得米德早期在《社会心理学作为生理心理学的对应部分》一文中,主张应通过研究人类心理活动的“社会性”来为社会学建立心理学基础的观点得以证成。

米德在他的社会心理学中,借助语言沟通的互动过程来论述人类主体自我的社会性,这为人类社会之功能分化与团结整合的可能性奠定了基础。人类个体并无生物遗传所固定下来的分殊化的行为模式,但他们却能通过意义理解所确立的相互行为期待,有组织、有规范地整合成一个为生活实践问题的合作解决而统一起来的共同体。米德就是借此而证成他的心理学研究进路的合法性——若自我是在社会合作的社会化学习过程中才产生出来的,那么心理学的研究就不能仅从个别有机体或个人的行为出发,而应从为实践而合作的社群共同体出发。人类特殊的语言沟通形式,使得分工组织的社会整合成为可能,米德的社会心理学因而是通过有关特殊的人类沟通起源的人类学理论,来阐释使社会整合成为可能的心理学机制。对于人类沟通能力的分析,因而也成为米德社会心理学的核心。米德在《心灵、自我与社会》中,通过对语言、角色游戏与竞赛的社会行为主义分析,阐释了人类从姿态会话、符号互动、角色认取到制度性的规范建构与在讨论的论域中进行理性批判等沟通互动的能力发展过程。这表明在米德社会心理学核心的部分中,隐含了一种“理性的沟通理论”(communicative theory of rationality)。这种沟通理性的概念,必须借助语言理解的意义普遍性,才能使语言沟通具有约束行动协调的规范性。但是,米德对于这个最为核心的沟通理论,并没有详加说明。

五、米德理论的缺失与沟通理论的重构

米德在《心灵、自我与社会》一书中的社会心理学体系,是从人类心灵活动由之产生的姿态会话,过渡到能为自我的形成提供必要条件的语言沟通,再到能为人类社会的功能分化与整合提供个人自我认同与社会规范建制的沟通理论基础。就这三个环节分别来看,它们对于语言意义理论、自我的交互主体性理论与社会进化的沟通理论,各自做了创造性的贡献。但若将三者联系起来看,我们就会发现,米德并没有意识到,其社会心理学的个体发生学分析,其实充满了论证上的跳跃。他从以声音姿态为主的姿态会话过渡到以表意符号为主的语言沟通,其实是从动物的记号性语言直接跳跃到人类的命题性语言。他从在语言沟通中意义理解的一致性所构成的语言行为规范性,过渡到在角色游戏与竞赛中通过角色的自我认同建构对社群共同体之制度性规范的遵守,则是从对语言使用的合规则性遵守,跳跃到对社会实践行动的规范遵守。然而,无论是从记号语言到命题语言,还是从语言使用规则的合理性遵守到社会规范的义务性遵守,都是完全不同的两回事。

儿童在心智发展的个体发生学过程中,必然经历语言、角色扮演与参与竞赛的社会化学习过程。专注于在个体发生学中的必然发展,使得米德忽略了,儿童心智成长的个体发生学过程必须预设,在文化进化的种系发生学层次上,有其在人类心智发展过程中的结构转型基础。若不能解释人类为何能从记号语言发展到命题语言,以及人类为何能从意义理解的规则遵守发展到对社会规范的遵守,那么人类的心灵、自我与社会的构成,就仍然没有得到根本的说明。米德在“心灵”与“社会”这两部分中,其实已经在做种系发生学的说明。因为,他在这两部分中着重说明的是:人类的种族如何通过表意符号的语言沟通,在结构发生学上有别于动物仅能以姿态会话进行社会互动;以及人类在通过语言沟通的社会化过程中所建构的角色认同与相互承认,又如何能使人类社会的功能分化与整合,有别于蜂群与蚁窝只能依靠遗传的生物学功能分化来进行社会性的生活合作。但在“自我”这一部分,米德只是借助儿童的语言、角色游戏与竞赛的社会化过程来做个体发生学的描述,而不能从种系发生学的角度,来说明人类的语言沟通结构如何能使人类在从记号语言发展到命题语言的过程中,逐渐地从对语言沟通的合规则性遵守转化成对社会规范的义务性遵守。

米德的社会心理学作为针对自我之个体发生学所做的社会行为主义分析,显然在一方面缺乏对人类社会行为之内在主体性的描述,在另一方面则缺乏对个体发生学所预设的种系发生学过程提出结构转型的说明。前者可被称为米德社会心理学的“内在主体性缺失”(inner subjectivity deficit),后者则可被称为“种系发生学缺失”(phylogenetic deficit)。*“内在主体性缺失”与“种系发生学缺失”这一对概念,是我援引自门迭塔(Eduardo Mendieta)的用法,参见Eduardo Mendieta,“G.H.Mead: Linguistically Constituted Intersubjectivity and Ethics”,Transactions of the Charles S.Peirce Society,Vol.30,No.4,1994,p.979。但对于介于图根哈特与哈贝马斯批判米德之间的观点差异,则是来自我自己的理解。米德的“内在主体性缺失”首先由图根哈特发现,他尝试指出米德在上述两个主要阶段中所发生的论证跳跃,是因为他忽略了语言沟通必须默认他人“同意”与否的表态,而角色认取之所以能建构自我认同,则需预设以他人“承认”为基础的生命意义取舍。*图根哈特对于米德的批评,主要见诸《自我意识与自我决定——语言分析的诠释》一书的第11与第12讲。参见Ernst Tugendhat,Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung—Sprachanalytische Interpretationen,Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,1979,S.245—292。本文以下分列两点论述,即分别解释这两讲的主要观点。米德的社会行为主义分析忽略了通过语言沟通来协调行动所需的一致同意与相互承认的内在主体性层面。这种批判的洞见,使得哈贝马斯与霍耐特能进一步在种系发生学的文化进化层次上,尝试针对米德社会心理学的“种系发生学缺失”,进行追求共识同意与相互承认之沟通行动理论与承认理论的重构。*米德对哈贝马斯的影响极深,哈贝马斯对米德的研究可谓经过三个阶段:第一阶段是在20世纪60年代末到70年代初,从“角色资能”(Rollenkompetenz)来理解米德的社会化理论,对此可参见Jürgen Habermas,Kultur und Kritik—Verstrute Aufsätze,Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,1973,S.118—231;第二阶段是在《沟通行动理论》的体系建构中,援引米德的沟通理性观点作为对抗功能主义理性观点的依据,对此可参见Jürgen Habermas,Theorie des kommunikativen Handelns.Band 2,S.7—68;第三阶段则是在《后形而上学思维》的理论脉络中,阐释米德对个人主体性的看法,以《经由社会化的个体化——论米德的主体性理论》(“Individuierung durch Vergesellschaftung”)这一篇论文为代表。接下来,我将通过图根哈特的批判与哈贝马斯的重构,说明以沟通理论重构米德社会心理学的必要性与可能性。

(一) 图根哈特对于“内在主体性缺失”的批判

1.图根哈特首先质疑米德在论述从姿态会话过渡到语言沟通的发展过程中,忽略了应对表意符号之意义同一性的建构进行内在主体性的说明。在以表意符号进行社会互动的语言沟通过程中,互动双方若不只是以身体姿态之“刺激”与“反应”的直接关系来影响彼此,而且以相互的行为期待来进行自我与他人之间的“表达”与“回应”,那么我们在通过采取他人态度以建立具有反身性思考能力的自我与自我关系时,就不能只依靠他人与我一样能对同一声音姿态做出相同的行为反应,而是必须预设他人作为听者能对我提出互动建议的语言表达,做出肯否的表态。换言之,在建构表意符号的意义同一性过程中,我们需要的不只是一个符号能对应一个相同的反应,而首先是听者对我所言说的内容能够做出肯否的表态,来取得彼此之间的一致“同意”(Zustimmung)。这样,我们用来协调行动或认知共同世界的语言符号,才会具有跨主体一致的意义普遍性。*Tugendhat,Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung,S.254—257.

人类在通过表意符号的中介进行社会合作的行动协调时所采取的他人“态度”,已经不是他人能反应刺激的身体姿态表现,而是他人在理解回应中的“肯否表态”。借助肯否表态的思虑延迟,我们能将刺激与反应的直接关系分离开来,从而使得通过语言进行沟通的行为互动与反射性或习惯性的行为区别开来。在姿态会话中,前符号性的有机体仅能对环境中既有的事物做出直接的姿态反应,这使得动物最多只能使用单音的记号语言,它们所发出的声音对于说者与听者都还不具有确定的意义。但在预设他人会采取肯否表态的前提下,我们无法预期我们单一的声音姿态与所期待的他人的行为反应会一致。我对自己所要表达的事态或行动要求,只能用虚拟的方式以表意符号的尝试性连接来加以表达,以便在与他人的行动互动中,通过他人的同意表态来确定这些符号表达的意义一致性。这也使得我们对于声音姿态的表达,能在可被传达的意义建构中,发展出以陈述句表达知觉的事态,或以命令句表达行为建议的语句形态。陈述是真的或对的,只能经由他人表态的同意与否来确定。命题语句之真理性与实践语句之正确性,因而是建立在预设互动双方能取得共识的同意之上。而我们之所以能从姿态会话过渡到语言表达,是因我们能在肯否表态的讨论对话中建构共识的同意,从而使我们能从刺激与反应的记号语言发展到以符号语言进行表达与回应的沟通互动。但米德对于我们如何能通过肯否表态的彼此同意以建构符号使用规则的一致性,并没有再进一步加以说明。

2. 此后,米德很快又从在语言沟通中对于符号使用规则的遵守,跳跃到儿童能在角色游戏与竞赛中学会遵守由一般化他人所代表的有组织的社会规范。但是,他忽略了在意义理解中遵守语言使用的规则与人类社群合作中遵守的行为规范之间的不同。图根哈特指出,规范是要求遵守规则的行为,而不只是要求合规则性的行为。对于合规则性的行为,我们可以根据种种理由加以接受或拒绝,合规则性的行为因而容许有例外。但若有人不遵守行为的规范,我们会对他进行批评与指责。由此可见,遵守规范的行为至少需预设个人愿意承认(anerkennt)这个规则对于行为决定的效力。就此而言,其实只有社会规则才称得上是规范,因为它才是那种必须顾及他人的指责并通常带有某种方式的社会惩罚而被要求遵守的规则。

要从对语言规则的遵守发展到对社会规范的遵守,我们就得在肯否表态的“同意”之外,对互动规则的规范有效性加以“承认”。我们能在语言沟通中,通过采取他人的态度而建构具智性的自我意识,并发展到能在角色游戏与竞赛中,通过采取他人的角色而建构出能与社会群体整合在一起的个体自我意识。我们能从对语言的命题内涵进行肯否表态的共识同意,发展到在社会合作的实践脉络中对于某一社会角色的扮演,能得到自己的认同与他人的承认。这种承认或排斥的意义表态,才是使一个行为互动的规则成为应当被遵守的制度性规范的最终基础。但对于建构制度之规范性基础的相互承认,其可能性基础何在,米德也未能加以说明。*Tugendhat,Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung,S.266—268.

依图根哈特之见,在采取一般化他人所代表的社会群体态度时,我们已经预设了群体成员对相互之间的行为有规范性的期待。这种使人类社会合作成为可能的角色扮演,确立了我与他人之间的权利义务关系,从而使我能知道,在社会互动中我应当做什么。但问题是,我们为何要扮演某种角色?在扮演他人角色以建构实践的个人自我意识时,我们再次面对肯否表态的问题。只是现在不是针对符号的意义同一性做出同意与否的表态,而是自我是否愿意以他人对我的行为期待的方式,来决定自己的行动或生活计划,或在扮演一般化他人的角色时,我是否愿意接受我自己在社会群体合作中所承担的任务。在此,我们所需采取的他人态度、肯否表态,就表现为我们对自己所扮演的社会角色是否能得到自我的认同与他人的承认。

我能否对自己负责的社会角色产生自我认同,一方面与我对于自己生命意义的肯否表态有关,因为角色所提供的正是我们对于自己生命意义的选择。选择自己要在社会中扮演什么角色,就是在决定自己要成为什么样的人,或决定自己生命存在的价值与意义。但在另一方面,由于我所要扮演的角色是我通过他人对我的行为期待来决定的,我个人的角色认同对我自己的生命是否具有意义,因而也不是通过我个人存在的决断就可确立的。我的行为方式或角色扮演若不能在社会合作中获得其他互动成员的肯定,那么我的行为就将失去它应能满足我们相互期待的意义。通过角色认同建构个人实践或存在的自我意识,显然离不开他人的承认。而这正如米德自己也意识到的,他有关自我意识的理论最后应奠基在“承认”与“自尊”的考虑之上。*Mead,Mind,Self & Society,p.204/221.图根哈特认为,这表明米德最终与海德格尔一样,都主张个体性的自我与在知识论中的反思性自我意识模式无关,而是与“自己对于自己要成为什么的模式”(Ein Modus des Sichverhaltens zum eigen Zu-Sein)有关。*Tugendhat,Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung,S.272.对米德而言,一个人唯有通过持续地实现合作的任务从而为自己赢得一个特定的社会位置,他才能形成真正意义上的自我的自尊感——这与海德格尔的看法大不相同。

(二) 哈贝马斯的沟通理论重构

图根哈特对于米德社会心理学之“内在主体性缺失”的批评,使哈贝马斯更清楚地看出米德的社会行为主义与一般行为主义的不同。从米德的观点来看,我们对于人类行为的研究,不应仅限于从外在的行动加以观察,而应能重构出符号导向的行为或语言中介的互动所预设的普遍沟通结构。在进化过程中,使用具有意义同一性的符号进行互动,使人类创造出革命性的沟通形态。米德的社会心理学正是借助语言提供的新沟通形态,描述了人类如何通过符号中介的互动,发展出有别于动物的理性人格结构与规范管制的社会体制。从种系发生学的层次来看,米德的《心灵、自我与社会》其实分别代表三种人类互动结构的转型过程。它说明了人类如何从姿态会话中的“姿态中介的互动”,过渡到在语言沟通中的“符号中介的互动”,最后进入社会整合的“角色中介的互动”。

这三个沟通结构的转型过程,不仅使人类能从依靠本能决定的动物性存在,发展出理性批判与行为自律的人格,更使得人类的社会能从生物有机体的本能决定,发展到能以各种角色进行功能分化与整合的合理性建制。只不过正如图根哈特所见,米德对此仅通过儿童心智发展的个体发生学过程来加以说明,而没有真正为同意的肯否表态与承认的生命意义肯定提供充分的说明。哈贝马斯同意这个批评,但他并不认为我们在此只要为米德的理论缺失补充一种内在主体性的说明就够了。因为这样将会逾越米德社会心理学的研究进路,再度返回强调内在主体性的意识哲学观点。*如同纳坦森即试图将米德的理论重新奠基在现象学的先验自我理论之上,而这是图根哈特与哈贝马斯都认为不能实行的解释进路。纳坦森对米德的诠释,参见Maurice Natason,The Social Dynamics of George H.Mead,The Hague: Martinus Nijhoff,1973,pp.56—92。哈贝马斯主张,应在种系发生学的层次上,解释人类能从姿态中介、符号中介过渡到角色中介之互动的结构转型过程,以使同意与承认之基础最终能在语言沟通的结构性特征中得到解释。

1.米德在《心灵、自我与社会》中提出的社会心理学,是在儿童心智发展的个体发生学层次上,通过描述儿童在语言、角色游戏与竞赛中的社会化学习过程,说明人类的人格与社会建构的语言沟通基础。这三个过程分别预设了姿态中介的互动、符号中介的互动与角色中介的互动这三种不同的人类沟通结构。我们若要在种系发生学的层次上补充米德社会心理学的理论缺失,那么就要说明,语言究竟具有哪些沟通结构上的特性,使得它在从姿态、符号过渡到角色行动的语意规范建构过程中,既能作为理解的媒介,又能作为个人社会化与社会建制的媒介,从而能为自我的社会化与社会的分工整合提供合理化发展的基础。据此而言,语言就不仅是我们用来理解意义的媒介,它同时也应通过自身的沟通结构,使得使用它的沟通参与者以及沟通参与者之间的互动关系能被符号结构化。换言之,语言的使用应使人能从生物有机体,成长为具有语言沟通能力的理性存在者,并且使动物通过刺激与反应相互影响的社会互动形式,转型为社会成员能在彼此同意的基础上共同遵守具有正当性效力的制度性规范,以建构出通过角色分工而达成合作整合的合理化社会。这正如哈贝马斯所说:

我们可以将自我认同的教育型塑(Bildung)与制度的形成理解成:原在语言脉络之外的行为倾向与行为图式,在某种程度上被语言贯彻了,也就是说,它们完全被符号结构化了。到目前为止,我们只是按约定而确立的意义,将理解的工具转换成标志或记号。但在规范管制的行动上,符号化的作用更是深入到动机与行为演出的剧目中。它们同时创造了主体的行为指引与超主体的行为指引系统,亦即创造了社会化的个人与社会制度。语言的功能因而不只是作为理解与文化知识传统的媒介,它同时也是社会化与社会整合的媒介。这些的确仍是经由理解的行动而贯彻实行的,但它们并不像理解的过程,最后只积淀在文化知识中,而是积淀在自我与社会的符号性结构,亦即在(个人的)能力与(人际)关系的型范中。*Habermas,Theorie des kommunikativen Handelns,Band 2,S.42—43.

由此可见,米德在个体发生学层次上所研究的社会心理学,若需在种系发生学的层次上补充一个沟通行动理论,那么这个沟通行动理论就应能说明,人类如何能在语言中介的社会化与社会整合的互动中,使语言的沟通结构内化成个人的理性能力与人际关系的制度性型范。哈贝马斯认为,这种沟通行动理论的基础,仍应从意义与规范之间的关系来看。因为“沟通行动”即意指我们是通过符号中介的意义理解活动,来协调人际之间的互动关系。但我们在沟通行动中为何通过意义理解的活动就能产生行动协调的规范效力?

哈贝马斯认为米德最初的研究方向是正确的,因为人类行动协调的规范性之所以与语言的意义建构具有密不可分的关系,如同米德所见,显然是因为表意符号原即是从身体姿态(特别是声音姿态)转变而来的。动物的姿态互动原本就具有通过本能以调控双方行为反应的功能性作用,米德将这种具有功能性作用的姿态互动,称作以客观意义为基础的姿态会话。一旦我们能将身体姿态符号化,那么这个符号所承载的“意义”一开始就意指它原先对互动双方都具有行为协调作用的“功能”。据此我们就可以说,当身体姿态转变成表意符号时,我们也就在符号中介的意义理解活动中,确定双方是否都能接受它原先对行动协调所具有的功能性作用。或者说,意义表达的一致理解之达成就已经隐含着:原先通过使用这个符号所规定的行为方式,是我们双方都能同意接受的。一旦通过表意符号所进行的语言沟通,能使我们在意义理解的过程中确定双方将实行的行动即是那种能符合彼此预期的行为方式,那么在符号中介的互动中对语言符号的意义理解,对于互动的沟通参与者就带有应如此加以实行的规范性。哈贝马斯因而将这种通过将身体姿态转换成表意符号以使对语意规则的理解能产生行动规范性的过程,称作在“符号意义的形成”过程中“客观意义结构主体化或内在化”的两个阶段。他说:

符号的意义形成于客观意义结构的主体化或内在化……在这个过程中,米德区分了两个阶段。第一个阶段首先是记号语言的形成,它将典型的行为模式之客观意义,转换成符号性的意义,从而使它能为互动参与者的相互理解所用。这即是从姿态中介的互动到符号中介的互动的过渡阶段。米德对此是在意义理论的观点下,将它视为自然意义的语意化而加以研究。在第二个“可称之为规范管制行动”的阶段上,社会角色使功能分殊化的行为系统(诸如:狩猎、两性生殖、孵育、领域分配、地位竞争等)的自然意义,对于互动参与者而言,不仅语意上可及,更在规范上具有约束力。*Habermas,Theorie des kommunikativen Handelns,Band 2,S.18—19.

哈贝马斯在此主张“符号的意义”形成于“客观意义结构的主体化或内在化”,并将从姿态中介到符号中介互动的过渡阶段称为“自然意义的语意化”,以进一步说明,人类的行为系统如何能由此转变成“规范管制的行动”(normenreguliertes Handeln)的第二个阶段。这显示哈贝马斯也同意图根哈特的批评,认为米德的社会行为主义不能忽略对内在主体性的说明。但如果不应就此又退回到意识哲学的立场,那么我们仍应说明,在语言提供的沟通结构中,究竟有哪些特性能使人类社会互动的规范性管制建立在意义同一性的理解基础上。哈贝马斯在此意识到一个非常重要的问题:在米德的社会心理学中若存在从记号语言到符号语言,或从对语言意义之使用规则的合理性遵守到对社会体制性规范的义务性遵守之间的论证跳跃,那么这一问题的根源就在于——人类能从姿态中介的姿态会话过渡到符号中介的语言沟通,那么在使身体姿态转变成表意符号时,我们就必须同时能使在姿态会话中客观存在的意义所具有的、由本能决定的功能性作用转变成人类通过相互同意而接受的规范性。语言沟通的意义理解过程,因而为人类进化提供了转型突现的必要结构,它使人本身不再只是以生物有机体的本能决定来进行相互之间的刺激与反应,而是转型成以具有思考能力的沟通参与者身份,建构以规范进行管制的人类社会制度。

2.对哈贝马斯而言,米德的社会心理学之所以不能从语言沟通的结构转型去说明人类文化进化的种系发生学过程,这显然是因为:米德对于沟通互动结构的说明仍局限于以“采取他人的态度”或“采取他人的角色”的个人机制来加以解释。米德这个解释进路,显然仍陷于意识哲学的模式。他采取奥古斯丁以来的看法,将思维理解成内在的对话,以至于他只能从个人自我的形成这一方面,对“采取他人的态度”这个机制做单方面的解释。*Ibid.,S.21—22.但如果采取他人的态度是建构符号的意义同一性与自我意识的可能性基础,那么我们就应在语言沟通的共识建构中,而不是在采取他人态度的内心想象中,来说明语言的意义理解如何能为个人的人格完整与社会整合提供合理化的规范基础。哈贝马斯因而在图根哈特的批判基础上,进一步尝试从共识建构的对话讨论出发,为客观意义主体化过程的两个阶段奠定其语言沟通结构上的基础。

就第一个阶段的可能性基础而言,哈贝马斯同样认为,米德的姿态会话只是以单词呼叫来观察符号中介的互动,这仍停留在动物性的记号语言层次。记号语言既不要求构型完整的语法组织,也不要求符号完全地约定化。但人类语言系统的特色在于,它能通过有组织的文法将复杂的符号组织起来。当身体姿态转变成表意符号,可变化的声音记号也就将脱离自然意义的基础,而有它独立的语意内涵。在自然意义的语意化过程中,符号与它的意义的关联因而不再是自然既定给予的,而必须借助于交互主体性的确立。图根哈特显然是出于这个理由,主张语言意义的建构必须建立在沟通参与者能做出肯定表态的一致同意之上,以使我们能在符号与意义之间建立跨主体的普遍有效性,从而赋予符号规范我们行为互动方式的普遍意义。但哈贝马斯认为,这不应只是通过参与者表态的约定问题,而且应在实际的沟通行动中加以解释。人类若要在社会生活中进行合作,那么我们就得确保沟通能够成功。但我们都知道,沟通经常会失败,合作实践的需求,引发我们去批判那些不在我们预期中的行为反应,从而确立用来协调行动之符号媒介的运用规则。遵循规则引导的行为,才能确保沟通的成功,在此意义上,我们能从姿态中介的互动过渡到符号中介的互动,即预设了我们必须具有建构语意使用规则的共识能力。*哈贝马斯主张在这里应引用维特根斯坦对于语言意义作为规则遵循行为的分析,来补充米德的理论,详细的内容参见Habermas,Theorie des kommunikativen Handelns,Band 2,S.30—39。

就第二个阶段而言,图根哈特发现米德直接从符号中介的互动跳跃到规范管制的行动,却忽略了这已经涉及如何从认知主体发展到行动主体的问题。对此,哈贝马斯认为,我们不能只诉诸个人对于生命意义的存在肯定,而应就语言作为理解的媒介与行动协调媒介的区分,来进一步说明我们如何能从认知的自我发展到实践的自我理解。在上述第一阶段中,符号中介的互动仅能帮助我们对自己的行为进行认知的控制,但它还不能直接替代原先由本能完成的行动协调工作。米德通过角色游戏与竞赛的学习过程,来说明行为规范的内化问题,但图根哈特指出这其实还需要额外对角色的行为规范产生认同,才能产生以规范普遍化的行为期待来取代本能管制的作用。但哈贝马斯认为,我们应贯彻米德沟通理论的进路,来说明人类在以语言理解作为行动协调机制的沟通行动中,自我如何能经由语言行动的提出而与他人联系在一起,以至于他人的行动可以免于冲突地接续于自我的行动,从而达成社会行动的合作整合。对哈贝马斯来说,这需要借助言语行动理论来说明,沟通参与者如何在共识讨论中,通过对于言谈之有效性宣称的批判可兑现性而产生出言语行动的以言行事效力。*哈贝马斯在此主要通过他自己改造言语行动理论所建构的普遍语用学观点,来为米德的理论做沟通理论的补充。详细的讨论请参见Habermas,Theorie des kommunikativen Handelns,Band 2,S.43—47。

对哈贝马斯来说,如果我们能从“采取他人的态度”这个主观意识的视角转向“沟通共识”的交互主体建构,那么米德的《心灵、自我与社会》描述客观意义之主体化的两个阶段,即可按照沟通行动理论加以重构:(1)我们可为米德在“心灵”这一部分讨论从身体姿态过渡到表意符号的过程,提供使意义的一致理解成为可能的共识建构基础。而这对哈贝马斯而言,即是应通过他的“普遍语用学”,来研究在使共识建构成为可能时,我们所应遵守的普遍语用规则为何。这同时将使我们不仅能说明人类个人心智能力的产生,而且能通过自然意义的语意化过程,说明人类沟通理性的能力特性。(2)米德在“自我”与“社会”两部分中,预设了我们能将对他人的行为期待模式化为一般化他人的角色行动,以说明社会规范建制的过程。但哈贝马斯认为,这应通过沟通共识所建构的以言行事效力,来说明我们如何能在以意义理解为取向的沟通行动中,一方面通过认取沟通参与者的身份,为人能从生物有机体成长为理性存在者提供人格转化的基础,另一方面通过沟通共识的建构,使人类的社会互动能从功能性的相互影响作用转型为以共识同意与相互承认为基础的理性互动。这将不仅使我们可以说明,个人的社会人格与社会的分工整合如何可能,而且能说明人之为人的道德自律人格与人类社会之为人类社会的民主体制的沟通基础。哈贝马斯则进一步通过其对话伦理学与审议式民主的理念,来说明人类如何能在语言沟通的共识建构中,为真正的人格教养与正义合理的政治社会体制奠基。

3.除了在《沟通行动理论》一书中对米德论自我意识的功能性做了沟通理解的重构,对于米德强调自我意识的个体性,哈贝马斯也试图回应图根哈特之海德格尔式的存在主义理解,而从语言的沟通结构来说明米德对于个体性问题的看法。他因而再写了一篇长文《通过社会化的个体化——论米德的主体性理论》,来说明米德的自我意识理论应如何可以看作是洪堡与克尔凯郭尔的结合。*哈贝马斯在《经由社会化的个体化》这篇论文中,对于米德个体性的阐释,参见Mitchell Aboulafia,The Cosmopolitan Self—George Herbert Mead and Continental Philosophy,Chicago: University of Illinois Press,2001,pp.61—86。哈贝马斯从米德对“客我”与“主我”的诠释中看出,米德是将角色结构的分殊化与个人自律的良知建构联系在一起。唯当在社会化的过程中逐渐学会将关系人对他的期待整合成他对他自己的期待,个人才能形成可归责于他个人行为控制的内在核心。个人社会化的自我认同因而是在与他人进行语言理解,以及与自己进行生命史之内在主体性理解的媒介中建立起来的。在此,自我意识并非只是认知主体的自我关系,而是作为具有归责能力的道德人格。个体化因而不再被米德理解成在孤独中进行的自我抉择,而是在语言中介的社会化过程中自觉地进行与他人互动的生命史建构。在语言中介的社会化过程中所理解的个体性,因而也不再是在现代社会中通过系统分工的模式所理解的个人主义式的个体性。*Habermas,“Individuierung durch Vergesellschaftung”,S.187—191.

米德的自我理论能使人类的个体性不只在现代性中被理解成在社会分工下分殊孤离的个体性,而且是就语言沟通的社会关系来肯定真实的个人主体是一个道德自律与理性批判的主体。哈贝马斯虽然肯定这一点,但他忽略了一个更重要的方面:按照他对语言应可作为社会化与社会建制基础的见解,语言沟通应能同时使人格的成长与体制的合理化相辅相成。如同图根哈特所言,对于构成自我人格的角色认取,无疑需要通过自我认同与他人承认来确定。哈贝马斯对于米德社会心理学的沟通理论重构,却仅止于去发展他自己的批判社会学。对于个人在语言的讨论中作为一个立法自律的道德人格,他则往对话伦理学方向展开。而对于如何能在社会的规范建制中使人类社会得到良序的整合,他则进一步发展了其审议式民主理论。哈贝马斯忽略了米德在个体发生学中所涉及的个人教养与社会教化的教育—伦理向度。这促使霍耐特进一步去发展一种承认理论,以说明我们应如何经由将原本就存在于家庭、市民社会与国家中的相互承认关系加以体制化,以能为个人自我实现的相互合作提供制度性的基础。*参见Axel Honneth,Kampf um Anerkennung: Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte,Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,1992,S.114—147。霍耐特主张应从“承认与社会化”的关系来看,如何能通过米德的社会心理学,将黑格尔在《法哲学原理》中强调应为相互承认的现实实现建构体制性基础的伦理性观点加以自然主义化。对此的讨论,参见林远泽:《论霍耐特的承认理论与作为社会病理学诊断的批判理论》,载《哲学与文化》2016年第4期。霍耐特的承认理论,最终使米德主张社会化的自我认同——即必须通过采取从“重要他人”到“一般化他人”对我的行为期待,才能完成社会合作的整体洞见——得到沟通理论的完整重构。

六、结 语

本文通过对米德早期论文的研究,说明他如何通过结合德国古典语言哲学与美国实用主义的洞见,提出其最初的社会心理学构想。以此为基础,我们因而能从米德的《心灵、自我与社会》中看出:他如何通过角色行动理论的建构,在个体发生学的层次上,逐步通过对儿童在语言、角色游戏与竞赛的社会化学习过程的描述,说明人类心智能力的发展;如何借助语言沟通的社会互动过程,从抽象性的反思能力发展出社会性人格与批判自律的理性人格;从而最终说明,人类社会的功能分化与合作整合如何奠基在沟通理性的基础上。对于米德未完成的沟通理论,我们通过图根哈特的内在主体性批判与哈贝马斯的沟通行动理论进行重构,尝试阐发米德社会心理学的完整理论内涵。对于米德社会心理学的体系与哈贝马斯的重构,我们最后可以列表如下,以作为本章之总结。

米德的社会心理学体系及哈贝马斯的沟通理论重构

(责任编辑:韦海波)

林远泽,台湾政治大学哲学系教授。

B94

A

2095-0047(2017)01-0061-37