新生代员工个人目标承诺与组织承诺

——基于社会交换的视角

2017-03-09阎亮

阎 亮

(陕西师范大学 国际商学院,陕西 西安 710119)

新生代员工个人目标承诺与组织承诺

——基于社会交换的视角

阎 亮

(陕西师范大学 国际商学院,陕西 西安 710119)

基于社会交换理论探讨新生代员工个人目标承诺对组织承诺的影响机制,展现新生代员工个人目标承诺对其与组织关系的影响。基于268份新生代员工样本的实证研究结果表明,员工个人目标承诺对组织承诺有积极影响;职业承诺和工作卷入在个人目标承诺与组织承诺关系间起到桥梁作用;另外,员工感知到组织对员工发展的投入越强时,个人目标承诺对组织承诺的影响越强,即新生代员工更加重视组织为个人发展所提供的投入,组织投入能够加速个人与组织的融合。

目标承诺;组织承诺;职业承诺;工作卷入;感知到组织对员工发展的投入

知识经济时代,人才在组织发展中的重要性越发凸显,人力资源在构建组织核心竞争力上越发重要[1]。如何稳定人力资源队伍,并让其为组织奉献自己的才能与知识一直是组织研究者关注的问题。以往研究表明组织承诺是员工众多行为和态度的预测变量,组织可以通过提升组织承诺的方式来稳定并挖掘人力资源。但中国现阶段人力资源现实是新生代员工逐渐成为职场主力且重要性逐渐加强,而新生代员工的特点为组织人力资源管理提出了挑战。新生代员工整体接受了较之以往更好的教育,与以往人力资源相比更具创新精神,有强烈的高层次需求动机[2]。他们更富流动性,职业观念转变,职业理想兴趣化、多元化,注重个人和组织的发展等[3]。他们对于个人目标的追求更甚以往。

目标设定理论(goal setting theory)认为目标能够激发个人动机与行为使得个人向某一方向努力。组织研究者表明组织可以通过为员工设定目标来调动员工的热情[4]。以往研究多以组织目标为基点,更多关注了员工对组织设定目标的承诺对其工作绩效等产出的影响,较少研究关注个人对自我目标的重视程度对个人与组织关系的影响。而这一论题对于新生代员工是一个有意义且有趣的话题。因此,本研究以个人目标承诺为着眼点,针对新生代员工这一广泛自我意识觉醒,更为重视自我目标的群体作为研究对象,在新生代员工逐渐成为人力资源主力的背景下,基于社会交换理论探讨个人目标承诺与组织承诺的关系问题。

一、理论与研究假设

(一)目标承诺

本研究采用洛克等(Locke et al.,1988)关于目标承诺的观点,即目标承诺是个体为目标实现而努力的程度[5]。目标承诺的结构有两种观点,大多数研究秉持单维度的观点,也有研究基于动机对目标承诺分维度进行讨论。本研究采用单维度的观点,因为多维度观点反映个人对组织设定目标的动机过程,而单维度更聚焦于个体对自我目标的坚持,个体为目标实现而努力的程度,其更能契合本研究的目的。以往目标承诺都针对个体对组织设定目标的承诺,而很少有研究关注个体对自我目标的承诺。社会交换以社会吸引为开端,以相互提供报酬作为后续交往的条件。新生代员工普遍的个性觉醒,有更高水平的个体主义,他们带着自己的目标进入组织,将组织作为他们实现自身目标的平台[6]。员工为了寻求个人目标的实现进入组织产生与组织的社会交换,在此过程中个体对自我目标的承诺即对自我目标的坚持程度,势必对其与组织的关系产生重要的影响。而作为个人与组织关系的重要表征,组织承诺则成为了本研究的另一聚焦。因此,本研究借鉴目标设定理论中目标承诺的概念研究个人对自我目标的承诺对组织承诺的影响机制。

(二)目标承诺与组织承诺

组织承诺是反映个人与组织关系的重要概念,其结构也从单一维度发展到多维度。最具代表性的是迈耶等(Meyer et al.,2012)提出的组织承诺三维度模型,即情感承诺、规范承诺和持续承诺[7]。其中,情感承诺反映员工对组织的认同、融入与情感依附;规范承诺反映员工对于组织的责任感;持续承诺反映员工对离开组织成本的感知。在该模型中,情感承诺因其对员工产出良好的预测效应得到了更多研究的关注[8]。因此,本研究选取情感承诺作为研究聚焦。

员工与组织的社会交换过程中,员工通过努力工作来换取组织提供的报酬,同时员工对提供给自己资源的组织表达忠诚以换取组织提供的支持和关心,而组织则通过员工良好的绩效使得组织长足发展[9]。洛克等(Locke et al.,2012)的工作动机模型中表明个体在组织中的工作过程是其受自身需求推动进行目标选择并在组织中实现个人目标的过程,而在此过程中能够实现对组织的承诺[5]。科恩(Cohen,2003)同样认为个体认同组织、做出承诺并留在组织中以实现自己的目标,员工留在组织中以实现自我目标为最终目的,对目标的坚定程度影响个人在组织中去留的决定[10]。目标承诺作为个人实现个人目标、满足个体需求的追求程度和强度,能推动员工追求自我目标,满足自我需求,进而产生优良的工作体验,使员工回馈组织的责任,而组织承诺是良好的形式[11]。因此,对于新生代员工,他们将组织作为他们实现自身目标的平台,而个人对自身目标实现的重视程度,对目标的追求程度,能够影响个人与组织的关系,特别是情感联系。由此,提出如下假设:

假设1:员工目标承诺对其组织承诺有积极影响。

(三)职业承诺、工作卷入的中介作用

员工进入组织工作的过程是员工满怀自我目标在组织所提供的工作环境中与组织进行社会交换的过程[10]。工作过程中,员工对工作的认识逐渐清晰,前期的职业规划与期待逐渐强化,进而表现出相应的工作投入和职业投入。员工是由职业和工作与组织产生的交换关系,工作和职业是构建社会交换关系的基础。因此,员工对于工作和职业的投入即工作卷入和职业承诺是员工目标承诺与组织承诺的桥梁。

1.职业承诺的中介作用

古利特和辛格(Goulet & Singh,2002)研究了个体成就需求与职业承诺的关系,他们认为个体的成就需求反映了个体在社会环境中为个人目标实现而做的努力,与目标承诺有着相似之处[12]。他们认为专注于个人目标达成的员工会有着长期的工作导向和计划,对于职业发展有着自我的认知与规划。职业承诺通常伴有个体需求和抱负的实现,发展职业承诺有助于个人目标实现。个体愿意付出自己的精力与努力来追求个人职业目标的实现,这就被视为是高职业承诺的表现[13]。因此,认为个人对目标的追求和自身需求的满足会影响个人的职业选择,即个体目标承诺越强,其职业承诺越强[14]。

另一方面,按照ASA理论的观点,职业承诺更高的人,在众多组织中进行选择时,会更谨慎、细致,会选择那些与他们职业认知相匹配的组织。一旦选定了合适的组织,他们便会有较高的组织承诺水平。范登堡和斯卡尔佩罗(Vandenberg & Scarpello,1994)认为组织承诺受到个体自我价值观和组织价值观一致性的影响。自我职业承诺较强的个体在寻找一个让他们能够按照自己的职业价值体系行事的组织,通过该自主选择后进入组织的员工,个体与组织的价值观更为匹配,组织承诺水平更高[15]。因此,员工职业承诺越强,其组织承诺越强。综上所述,本研究做出如下假设:

假设2:员工的职业承诺在其目标承诺与组织承诺间起中介作用。

2.工作卷入的中介作用

(1)人与环境匹配理论用员工需求和工作回报的匹配(即N-Sfit)反映个人对工作满足需求属性的感知[16]。当工作提供的资源满足个人需求时,个人会倾向表现出积极的态度或行为。自我对目标、需求的追求程度越强烈,其通过工作获得需求满足的感知时,认同感更为强烈,并提升其工作卷入的水平。因此,个人目标承诺越强其工作卷入程度越高。另一方面,组织为个体提供了心仪的工作机会,个体对工作认同感增强,进而提升其对组织的认同和依附程度[17]。工作体验的提升带来工作卷入程度的提高,进而促进员工对组织发展出积极的态度即组织承诺。反之,工作体验较差,其工作卷入水平较低,而且将消极的体验归因于组织工作分配不当,进而对组织承诺产生消极影响。综上所述,本研究提出假设如下:

假设3:员工的工作卷入在其目标承诺与组织承诺间起中介作用。

(2)员工职业发展过程中,专注于工作并不断投入对职业发展十分重要。按照古利特和辛格(2002)的ASA模型,高职业承诺的个体在组织选择方面更加谨慎,高职业承诺的个体会表现出较高水平的工作投入,以实现其职业发展的期待[12]。员工有较高的职业承诺,愿意将大量时间和精力投入在工作中,实现自身职业承诺的同时,也提升对工作的认同和投入水平。因此,职业承诺水平高的个体也会表现出更高的工作卷入水平结合上述工作卷入对组织承诺的积极影响,本研究做出如下假设:

假设4:员工的工作卷入在其职业承诺和组织承诺间起中介作用。

(四)人与组织匹配(P-O fit)的调节效应

根据上文目标承诺与组织承诺关系的论述,个人与组织进行交换的过程中员工不断追求自我目标的实现,同时努力融入组织有益于组织的产出。个体通过在组织中追寻自我目标的过程实现了对自我的目标承诺到组织承诺的转移。宋(Song,2011)表示个体对于不同对象的承诺源于个体与对象之间目标与价值观的一致程度[18]。承诺在对象之间的转移取决于个体感知到与不同对象之间的兼容性,即需求满足和目标的一致性[10]。人与组织匹配(person-organization fit,即P-O fit)即是个人与组织价值观和目标的匹配程度[19]。个人与组织匹配程度较高时,个人对于自我目标的坚持与追求,就是对组织目标和价值观的追求;反之,个人对于自我目标追求程度很强烈,但如果与组织价值观匹配程度不好,势必造成个人对组织目标的冷漠,影响组织承诺水平。综上所述,提出假设如下:

假设5:P-O fit在目标承诺与组织承诺的关系之间起调节作用。

(五)感知到的组织对员工发展投入(PIED)的调节效应

图1 研究假设模型图

感知的组织对员工发展投入(perceived investment in employee development,即PIED)是指员工对其所在组织关于帮助员工识别和获取新的技能与能力承诺的评价[20]。PIED不仅创造了组织珍视员工的贡献,重视他们的雇佣能力的内心环境,同时也创造了员工对于组织强烈的责任感,让员工加强个体产出以增加组织的效益[21]。PIED让员工有支撑自我发展的感知,为员工技能的提升创造了良好条件,有助于他们能力的提升,增长职业技能与素质,更好地实现自我的目标。因此,个人目标承诺较强的个体在该环境中更能得到个人与职业发展的机会,作为交换中的互惠,员工对组织会产生较强的承诺水平。由此,提出假设如下:

假设6:PIED在目标承诺与组织承诺的关系之间起调节作用。

综上所述,本研究的假设模型如图1所示。

二、研究方法

(一)测量

采用翻译-回译方法将英文成熟量表转为研究使用量表。量表让受试者以自报告形式评价每个题项与自己的感受和认知符合的程度,采用7级李克特式,1代表“完全不符合”,7代表“完全符合”。

目标承诺的量表来源于霍伦贝克等(Hollenbeck et al.,1989)等关于目标承诺的测量[22]。本研究进行了改编,将原量表中组织或者团队设定的目标改为自我目标,形成5个题项的量表。题项例如“我非常坚定地追寻我的目标”。研究中目标承诺量表的内部一致性系数为0.86。工作卷入的量表借鉴凯南格(Kanungo,1982)的研究量表[23]。研究量表包含5个题项,题项例如:“我的工作是我生活的中心”。研究中工作卷入量表的内部一致性信度为0.86。职业承诺的量表借鉴布劳(Blau,1988)关于职业承诺的测量[24]。量表包含5个题项,题项例如:“我十分喜欢这个职业不舍得放弃它”。研究中该量表的内部一致性信度为0.85。组织承诺方面,采用迈耶、艾伦和史密斯(Meyer,Allen & Smith,1993)的组织情感承诺测量[25]。研究量表包含5个题项,题项例如:“我觉得自己是组织这个家庭中的一员”。研究中组织承诺量表的内部一致性信度为0.87。P-O fit的测量采用卡贝尔和德吕(Cable & Derue,2002)的研究量表[26]。量表包含4个题项,题项例如:“我所看重的事情与组织所看重的非常相似”。研究中P-O fit量表的内部一致性信度为0.75。PIED的量表借鉴库瓦斯和德斯维克(Kuvaas & Dysvik,2010)的研究量表[27],包含4个题项,题项例如:“我的组织一直关注员工的技能和能力的持续发展”。研究中PIED量表的内部一致性信度为0.92。

(二)研究对象

研究在陕西、北京、广东等多地区多个行业中进行采样,共发放问卷550份,回收536份,回收率为97.45%;回收样本中有效样本432份,样本有效率为80.6%。其中新生代员工样本为268份,样本中,49.3%为男性;学历方面,大专及以上学历占绝大多数,占89.2%;组织任期方面,工作1年内员工占25.7%;1~2年员工占50.4%;3~7年员工占20.9%;工作7年以上员工占3.0%;另外,样本大多数为基层员工(85.1%),基层管理者占15.5%,中高层管理者占9.4%。

(三)分析方法

研究使用SPSS 19和LISREL 8.54软件进行数据统计处理,按照以下步骤展开:第一步,进行描述性统计和相关系数检验;第二步,测量共同方法偏差检验;第三步,分析结构的聚合效度与区分效度;第四步,构建结构方程模型检验职业承诺、工作卷入在目标承诺和组织承诺间的中介模型;第五步,采用分层回归模型检验P-O fit和PIED的调节效应。

三、数据分析与结果

(一)描述统计分析

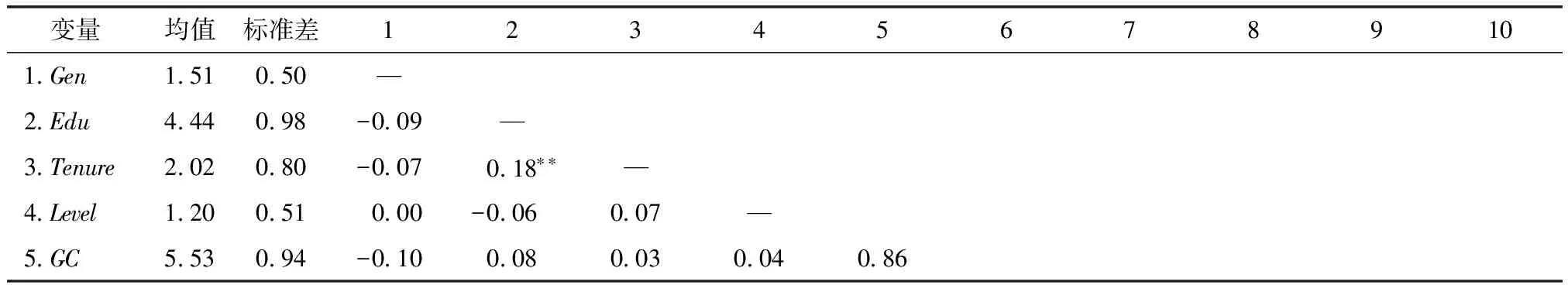

研究变量的均值、标准差和相关系数分析结果如表1所示。人口统计学变量中,受教育程度和职业承诺显著正相关。研究变量中,个人目标承诺、职业承诺、工作卷入、组织承诺、P-O fit、PIED之间均存在显著的正相关性且相关性介于0.28~0.67,变量之间大多呈中度相关。该结果为假设验证奠定基础。

表1 研究量表信度和各变量相关系数

表1(续)

注:Gen表示性别;Edu表示受教育程度;Tenure表示组织任期;Level表示职位;GC表示目标承诺;OcC表示职业承诺;JI表示工作卷入;OC表示组织承诺,POF表示人与组织匹配;PIED表示感知到的组织对员工发展的支持。*表示P<0.05;**表示P<0.01;后同。对角线为量表信度(α)系数;N=268。

(二)共同方差偏差分析

量表使用自报告形式采集数据有可能会引起共同方法偏差(common method variance)。为确保共同方法偏差不严重影响研究结论,本研究使用共同方法变异因子方法检验共同方法偏差影响。检验结果表明有共同方法变异因子的模型相较于六因子模型卡方量显著减少(Δχ2=255.65,Δdf=33,P<0.01)。虽然模型卡方减少显著,但两模型拟合指数对比结果显示,相较于六因子模型,加入共同方法变异因子模型的RMSEA,NNFI,CFI均改善甚微(均在0.01~0.02),综合表明研究中共同方法偏差问题并不严重。另外,Harman单因子分析结果表明模型拟合并不理想(χ2=2 109.62,df=324,χ2/df=6.51,RMSEA=0.167,NNFI=0.88,CFI=0.89)。结合两方面证据可以说明本研究中共同方法偏差问题并未有严重影响[28]。

(三)结构效度检验

1.聚合效度。研究采用验证性因子分析检验聚合效度,六因子CFA结果表明,各题项标准化载荷系数基本在0.5~1范围内,仅3题项的载荷为0.43、0.45、0.46;所有的因子载荷t值介于7.13~19.73,表明均在0.01水平下显著;模型拟合指标:χ2=801.21,df=309,RMSEA=0.078,NNFI=0.96,CFI=0.97。以上指数综合表明模型拟合良好,故研究结构聚合效度较好[29]。

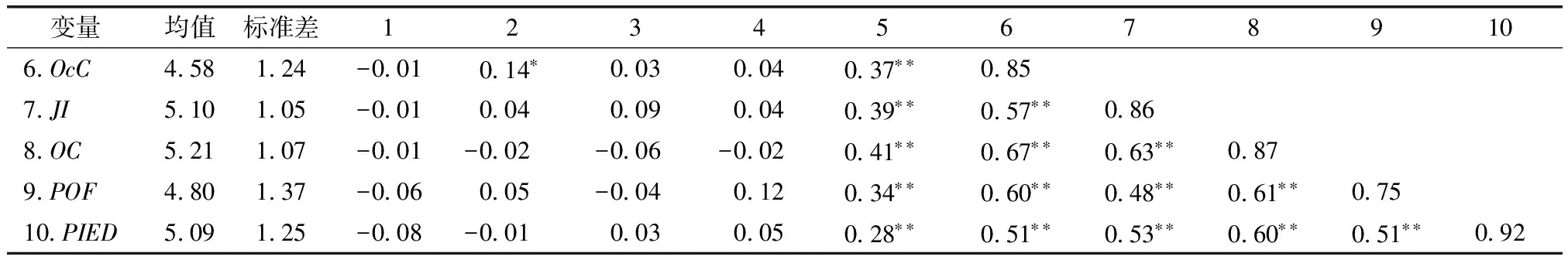

2.区分效度。研究通过比较嵌套模型检验变量间区分效度。研究通过题项组合建立了9个测量模型,CFA和嵌套模型对比结果如表2所示,六因子模型拟合指标在各模型中最优,卡方检验结果也支持六因子模型更优的结论,故研究结构具有区分效度。

表2 结构区分效度检验

注:“+”表示前后因子合并为一个因子;N=268。

(四)假设检验

1.结构方程模型检验

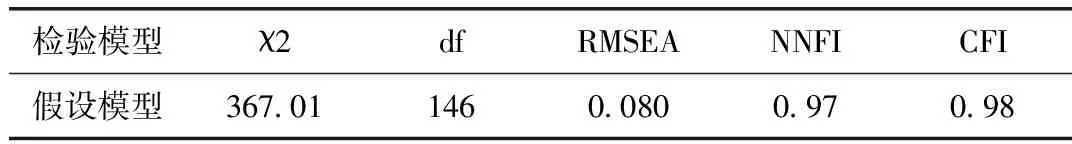

图2 结构方程模型验证结果

基于研究数据,利用结构方程模型进行假设检验。假设模型拟合指数如表3所示,路径系数和显著性见图2。其中,模型拟合指数为:χ2=367.01,df=146,χ2/df=2.51,RMSEA=0.080,NNFI=0.97,CFI=0.98。综合各指标能够得出,研究假设模型拟合良好。

表3 潜变量因果关系模型拟合指数

员工目标承诺对工作卷入的影响为0.26(P<0.05),工作卷入对组织承诺的影响为0.34(P<0.01),加之目标承诺对组织承诺的显著积极影响,故工作卷入在目标承诺与组织承诺间起到部分中介效应,故假设3得到支持。职业承诺对工作卷入的影响为0.44(P<0.01),加之职业承诺对组织承诺的影响并不显著,因此工作卷入在职业承诺和组织承诺间起到完全中介效应,故假设4得到支持。

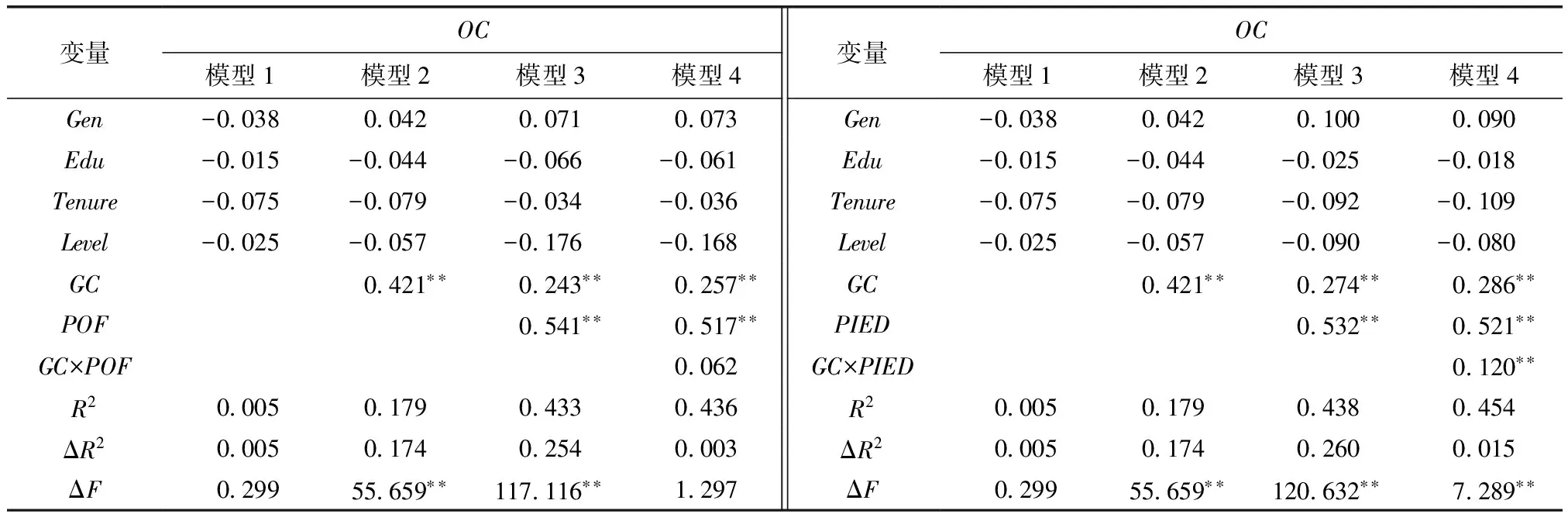

2.分层回归模型检验

使用分层回归模型检验P-O fit和PIED对个人目标承诺与组织承诺间关系的调节效应。研究分模型逐步将控制变量、自变量、调节变量和自变量与调节变量的交叉项放入。检验结果如表4所示,对于假设5,个人目标承诺与人与组织匹配的交叉项系数为0.062(P>0.05),由此可知假设5并未得到支持。对于假设6,个人目标承诺与感知到组织对员工发展投入的交叉项系数为0.120(P<0.01),由此可知假设6得到支持。

表4 POF、PIED对GC与OC间关系的调节作用

四、结论与讨论

本研究针对新生代员工探讨了个人目标承诺对其组织承诺的影响机制。研究结果显示:员工个人目标承诺对其组织承诺产生积极影响;职业承诺在目标承诺与组织承诺间并未起到中介作用,但工作卷入在目标承诺和组织承诺间起到中介作用,同时在职业承诺和组织承诺间起到中介作用;P-O fit在目标承诺与组织承诺间的调节作用并不显著,而PIED在目标承诺与组织承诺间起到调节作用。研究结论表明:

(1)目标承诺较强的员工表现出更高的组织承诺水平。组织提供平台让员工职业得到发展、目标得以实现和需求得到满足,员工也是抱着这样的期望进入组织的。目标追求程度更强烈的员工,对提供平台的组织认同程度越强。因此,组织需要明晰个人目标的内容以及员工对个人目标的追求程度,从而才能发展出更好的个人对组织的依附关系。通过组织文化和管理实践的引导,将个人目标与组织目标进行融合,从而更好地稳定和挖掘人力资源潜力。

(2)员工目标承诺越强,其会有更强的职业承诺和工作卷入。现在社会逐渐由“干一行,爱一行”转变为“爱一行,干一行”[30]。有着明确目标的个人,为了寻求自身需求的满足尤其是高层次需求的满足,会认真地选择自己的职业进行发展。选择了职业之后其对于职业有着较强的认同水平。同时,明确自己需求的个体,会全力地投入自己的工作,为了自己目标的实现和需求的满足而付出自己的努力。

(3)职业承诺和工作卷入在目标承诺和组织承诺间起到中介机制作用。虽然职业承诺在目标承诺和组织承诺间的中介效应并不显著,但工作卷入在职业承诺与组织承诺间起到完全中介效应,该中介效应也解释了职业承诺中介效应不显著的原因。职业发展要以积极投入工作为条件,职业认同要以相匹配的工作为支撑。组织工作分配上如不能将员工的职业规划和发展纳入考虑,分配与其所认同的职业相左的工作,其工作投入程度必然下降,对于工作的认同程度不高,进而对于组织的认同和依附程度也会下降。两者的中介效应共同说明个人与组织的社会交换过程是以工作作为媒介的,工作也实现着员工对于职业的设想。

(4)P-O fit在目标承诺和组织承诺间的调节作用并不显著,而PIED的调节效应显著。P-O fit的调节作用并不显著,这与研究假设并不一致。首先,可能是因为新生代员工在进入组织时已经有意识地进行了选择,考虑了个人与组织匹配的因素。从P-O fit均值较高就能说明该问题。其次,作为更加期待凸显个性和自我的新生代员工也刻意保持着与组织的距离。他们更看重组织提供的平台是否为自身发展提供帮助,而不仅仅是目标是否一致,PIED的调节效应显著则能说明该问题。因此,组织需要为员工提供更多培训机会,发展个人能力,为其发展提供平台。同时还要注重员工内心感受,让组织所提供的发展条件被员工所感知与认同,这样能够加强个人与组织之间的关系,推进个人和组织目标的实现。

研究也存在不足。首先,尽管数据检验的结果说明共同方法偏差未对研究结论产生严重影响,但可以通过多种手段进一步来控制其影响,例如选取客观指标或者增加评价来源等方式。其次,样本多样性有待加强,未来研究可以进一步扩大数据采集范围,提升样本量以便对研究进行更深层次的推进。

[1]赵曙明.人力资源管理理论研究现状分析[J].外国经济与管理,2005,27(1):15-26.

[2]樊耘,阎亮,马贵梅.权力需要,组织承诺与角色外行为的关系研究——基于组织文化的调节效应[J].科学学与科学技术管理,2013,34(1):135-146.

[3]周石.80后员工“职业观”分析[J].管理世界,2009(4):184-185.

[4]KLEIN H J,WESSON M J,HOLLENBCK J R,et al.Goal commitment and the goal-setting process:conceptual clarification and empirical synthesis[J].Journal of Applied Psychology,1999,84(6):885-896.

[5]LOCKE E A,LATHAM G P,EREZ M.The determinants of goal commitment[J].Academy of Management Review,1988,13(1):23-39.

[6]阎亮,樊耘,于维娜,等.基于晋升标准的权力需要、组织承诺与角色外行为[J].预测,2013,32(5):1-7.

[7]MEYER J P,STANLEY D J,JACKSON T A,et al.Affective,normative,and continuance commitment levels across cultures:a meta-analysis[J].Journal Vocational Behavior,2012,80(2):225-245.

[8]NG T W H,FELDMAN D C.Affective organizational commitment and citizenship behavior:linear and non-linear moderating effects of organizational tenure[J].Journal of Vocational Behavior,2011,79(2):528-537.

[9]ZHANG Z,JIA M.Using social exchange theory to predict the effects of high-performance human resource practices on corporate entrepreneurship:evidence from China[J].Human Resource Management,2010,49(4):743-765.

[10]COHEN A.Multiple commitments in the workplace:an integrative approach[M].Hillsdale,NJ:Erlbaum,2003.

[11]STEERS R M.Antecedents and outcomes of organizational commitment[J].Administrative Science Quarterly,1977,22(1):46-56.

[12]GOULET L R,SINGH P.Career commitment:a reexamination and an extension[J].Journal of Vocational Behavior,2002,61(1):73-91.

[13]COHEN A,LIU Y.Relationships between in-role performance and individual values,commitment,and organizational citizenship behavior among Israeli teachers[J].International Journal of Psychology,2011,46(4):271-287.

[14]COLARELLI S M,BISHOP R C.Career commitment functions,correlates,and management[J].Group & Organization Management,1990,15(2):158-176.

[15]VANDENBERG R J,SCARPELLO V.A longitudinal assessment of the determinant relationship between employee commitments to the occupation and the organization[J].Journal of Organizational Behavior,1994,15(6):535-547.

[16]KRISTOF BROWN A L,ZIMMERMAN R D,JOHNSON E C.Consequences of individuals’fit at work:a meta-analysis of person-job,person-organization,person-group,and person-supervisor fit[J].Personnel Psychology,2005,58(2):281-342.

[17]MEYER J P,STANLEY D J,HERSCOVITCH L,et al.Affective,continuance,and normative commitment to the organization:a meta-analysis of antecedents,correlates,and consequences[J].Journal of Vocational Behavior,2002,61(1):20-52.

[18]SONG Z,CHATHOTH P K.Intern newcomers’ global self-esteem,overall job satisfaction,and choice intention:person-organization fit as a mediator[J].International Journal of Hospitality Management.2011,30(1):119-128.

[19]TSAI W,CHEN H,CHEN C.Incremental validity of person-organization fit over the big five personality measures[J].Journal of Psychology,2012,146(5):485-509.

[20]KUVAAS B,DYSVIK A.Perceived investment in permanent employee development and social and economic exchange perceptions among temporary employees[J].Journal of Applied Social Psychology,2009,39(10):2499-2524.

[21]CHAY H L,BRUVOLD N T.Creating value for employees:investment in employee development[J].International Journal of Human Resource Management,2003,14(6):981-1000.

[22]HOLLENBECK J R,KLEIN H J,O’LEARY A M,et al.Investigation of the construct validity of a self-report measure of goal commitment[J].Journal of Applied Psychology,1989,74(6):951-956.

[23]KANUNGO R N.Measurement of job and work involvement[J].Journal of Applied Psychology,1982,67(3):341-349.

[24]BLAU G J.Further exploring the meaning and measurement of career commitment[J].Journal of Vocational Behavior,1988,32(3):284-297.

[25]MEYER J P,ALLEN N J,SMITH C A.Commitment to organizations and occupations:extension and test of a three-component conceptualization[J].Journal of Applied Psychology,1993,78(4):538-551.

[26]CABLE D,DERUE D.The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions[J].Journal of Applied Psychology,2002,87(5):875-884.

[27]KUVAAS B,DYSVIK A.Exploring alternative relationships between perceived investment in employee development,perceived supervisor support and employee outcomes[J].Human Resource Management Journal,2010,20(2):138-156.

[28]周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004(6):942-950.

[29]吴明隆.结构方程模式SIMPLIS的应用(第二版)[M].台北:五南出版社,2008.

[30]阎亮.基于社会交换理论的新生代员工工作承诺影响机制研究[J].软科学,2016(7):90-93.

(责任编辑:李 叶)

Personal Goal Commitment and Organizational Commitment of New Generation Staff—Based on Social Exchange Theory

YAN Liang

(Shaanxi Normal University,Xi’an 710119,China)

This study focuses on the mechanism from personal goals commitment to organizational commitment based on social exchange theory to reveal the influences of personal goal commitment on the person-organization relationship.Based on the sample of 268 new generation staff,the empirical study shows that goal commitment has positive impact on organizational commitment;job involvement and occupational commitment mediate the effect of goal commitment on organizational commitment.Moreover,perceived investment in employee development strengthens the effect of goal commitment on organizational commitment.It means that the new generation employees pay more attention to the investment.It could accelerate the matching process between employee and organization.

goal commitment;organizational commitment;occupation commitment;job involvement;perceived investment in employee development

2016-06-30

教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于社会交换过程的新生代员工工作承诺及其影响机理研究”(15YJC630153);中国博士后科学基金项目“新生代员工工作承诺结构及其动态影响机制研究”(2015M570811)

阎亮(1982—),男,陕西师范大学国际商学院讲师,博士后。

F272

A

1008-2700(2017)02-0088-08