新建本科院校组织趋同及扩散机制研究

2017-03-09顾拓宇

顾拓宇

摘要:样本选取东、中、西部12所新建本科院校,对其组织目标、组织结构、组织行动方面的趋同现象进行了数据统计与事实描述,运用新制度主义理论对组织趋同的扩散机制进行机理解释。研究发现,新建本科院校组织趋同是基于回报递增的规制性机制、基于承诺递增的规范性机制和基于共享观念的文化-认知性机制。通过研究可进一步扩展新制度主义在教育研究中的解释力,并为新建本科院校组织转型提供实践借鉴。

关键词:新建本科院校;組织趋同;扩散机制;新制度主义

一、引言

2015年教育事业发展统计公报显示,我国高等教育毛入学率达到40.0%,普通高校达到 2560所(含独立学院275所),其中本科院校为1219所,新建本科院校① 为408所(不含独立学院)②,新建本科院校已经成为中国高等教育的重要组成部分,在推动中国高等教育 “大众化”进程中发挥了重要的作用。然而,新建本科院校在迅速发展的过程中,同企业、医院一样,出现了组织目标、组织结构、组织行为等方面的趋同现象,这些现象甚至是普遍的,这对新建本科院校的发展是优是劣、是好是坏姑且不论,我们在这里要探讨的是,为什么会出现这种趋同,这一趋同机制是如何扩散的?最早使用同形原理研究组织的是人类学家阿莫斯·霍利(Amos Hawley)。1977年,迈耶和罗恩(Meyer,John W and Brian Rowen)发表了《制度化的组织:作为象征符号和礼仪的正式结构》,研究发现组织在设计组织目标和结构时,往往采取广为流行的(take it granted)合理化观念所界定的组织模式,以增加其生存的能力,而不管这种组织模式的直接效用如何[1],提出了一个分析组织同形的理论框架。在此基础上,迪马尼奥和鲍威尔(Dimaggio,paul and Walter Powell)对制度同形的机制进一步探讨,并提出了组织趋同的三种影响因素:强制性趋同、模仿趋同和社会规范导致的趋同。[2]这为组织趋同的研究提出了可操作性的分析框架,然而,这一分析框架还相对粗略,不利于分析微观层面的组织内部问题。帕梅拉·豪斯查尔德和安妮·曼纳(Pamela R.Haunschild and Anne S.Miner )在《组织间模仿模式:结果显著性和不确定性的影响》一文中提出了组织间模仿的三种形式:频率模仿、特征模仿和结果模仿。频率模仿主要指模仿多数组织采用的实践;特征模仿指模仿某些组织比较突出的特点;结果模仿主要指模仿成功组织采取的较成功的经验或做法。[3]这一分析框架使组织趋同的分析更加具体化,为分析组织趋同提供了更加精确的视角。在实证研究方面,较有代表性的是帕梅拉·托尔波特和林恩·朱克对美国19世纪末期公务员改革的制度扩散进行的研究。研究表明,当一项新的制度还没有完全制度化时,制度扩散的过程是缓慢的;然而,当制度扩散到一定程度,即制度为大多数组织所采纳时,制度扩散就会加剧,并迅速为大多数组织所效仿。[4]迪马吉奥(DiMaggio)对制度场域的结构化进行了研究,通过对美国艺术博物馆专业化过程的研究发现,美国艺术博物馆的建立是在博物馆内外专业人员不断专业化的过程中逐渐形成的,以往研究更多关注组织形式本身,而这一研究开始关注组织赖以生存的组织场域。新制度主义发展较为迅速,并以其强大的解释力在世界范围内扩散。在中国,很多学者运用新制度主义理论对高校趋同发展现象进行了研究,但以“新建本科院校”为主题进行的“趋同”方面的研究较少,还没有引起足够的重视,在仅有的几篇研究中,大体能揭示出新建本科院校趋同的基本情况。大部分研究者指出了新建本科院校存在着办学定位、办学模式、学科建设、专业设置几个方面的趋同现象,并从“政策强制、模仿名校、师资因素”等几个方面分析了趋同的强制、模仿、规模因素,建议新建本科院校要合理定位、调整布局、特色发展、加强师资建设等去改善办学策略(康贤刚,2012;吴耀武,2014;林云、张河森,2015)。此类研究在一定程度上揭示了新建本科院校趋同的表征,但理论分析的深度不够,缺乏理论支撑,多是经验性的描述,未能分析出院校对政府的资源依赖关系,院校依附于政策导向的制度逻辑。另一方面,相关分析缺乏数据的支撑,多是经验性的描述,因此,论据略显不足。

本研究以东、中、西部12所新建本科院校为研究对象,对其组织目标、组织结构、组织的学科专业设置进行相关数据的分析,对趋同的强制过程、规范过程、文化-认知过程进行理论分析,对制度同形的扩散过程进行了初步理论建构,以期为新建本科院校的转型和发展提供理论借鉴和实践参考。

二、数据来源

样本以东、中、西部③12所新建本科院校为统计数据,其中6所为师范院校,如东部的盐城师范学院,中部的楚雄师范学院、周口师范学院,西部的贵州师范学院、广西民族师范学院、六盘水师范学院;其余6所为综合院校,分别为东部保定学院、丽水学院、南京晓庄学院,中部的黄淮学院、新乡学院,西部的凯里学院。本研究仅以公办院校为样本进行信息采集。考虑到民办院校在管理体制、办学类型与公办院校差异较大,本研究不涉及民办院校。样本采集以各院校官方网站(规划处、教务处、招生就业处等部门网页)和新建本科院校合格评估数据为主要参考,数据采集时间截至为2016年6月10日,院校基本情况见表1。

三、研究结果分析

通过对12所新建本科院校在组织目标(主要包括办学目标和人才培养目标)、组织结构(主要包括管理结构和院校规模)、组织行动(学科、专业设置和组织间关系的建立与合作)三个方面的数据统计,其详细情况如下。

(一)组织目标

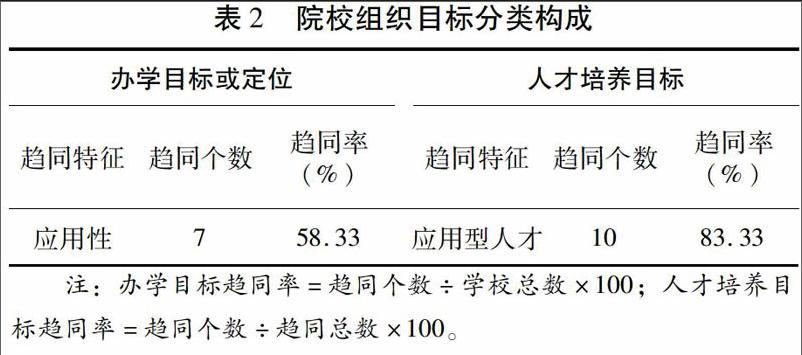

从新建本科院校设置的组织目标来看,在12所新建本科院校中,其中有7所院校(保定学院、周口师范学院、黄淮学院、楚雄师范学院、广西民族师范学院、凯里学院、六盘水师范学院)把“应用型大学”作为其长期的办学目标,统计结果显示,趋同率为58.33%;从人才培养目标来看,有10所提出了应用型人才的培养目标,趋同率为83.33%(详见表2)。

(二)组织结构与规模

从组织结构统计数据来看,“校-院-系”组织结构所占院校个数为9个,占12所院校的75%,“校-系-研究室”组织结构为3个,占总院校的25%;从办学规模来看,12所院校中有11所院校达到了万人以上,其中,10000-15000人为5所,20000人以上为5所,详见表3和表4。

(三)组织关系

组织关系指组织间信息与资源交换过程中结成的關系网络。从统计数据可以看出,12所新建本科院校都发生了校企合作、校地合作和中外合作三种关系,数据显示12所院校在三个方面都存在趋同现象,趋同率100%,详见表5。

(四)学科、专业设置

1.学科设置

从师范院校的学科统计结果来看,法学、工学、管理学、教育学、经济学、理学、文学、艺术学8个学科门类趋同率为100%,历史学、农学、趋同率较低,分别为66.67%、33.33%,师范院校没有兴办医学专业的;从综合院校各学科趋同数据来看,法学、工学、教育学、理学、文学等5大学科趋同率为100%,管理学、经济学、艺术学3大学科趋同率为83.33%,农学、历史学、医学趋同率较低,分别为66.67%、50.00%、33.33%。从全部院校的数据统计来看,趋同率最高的为法学、工学、教育学、理学、文学5大学科,其次是管理学、经济学、艺术学3大学科,趋同率为91.67%,趋同率最低的为医学16.67%(详见表6)。

从各院校学科构成比例来看,学科趋同率最高的院校是新乡学院、黄淮学院、贵州师范学院、六盘水师范学院四所院校,趋同学科数为10个,趋同率为90.91%,学科趋同率最低的院校为保定学院,趋同学科数为7个,趋同率为63.64%(详见表7)。

2.专业设置趋同情况

基于研究的需要,专业统计按综合院校和师范院校进行了分类统计。从综合院校非单独设置专业统计情况来看,综合院校专业趋同率都达到了60%以上,其中趋同率最高的为新乡学院,趋同率为88.89%(详见表8);从师范院校趋同的统计来看,非师范专业设置率最高的是广西民族师范学院,设置非师范专业25个,趋同率为80.65%(详见表9)。

四、组织趋同的扩散机制

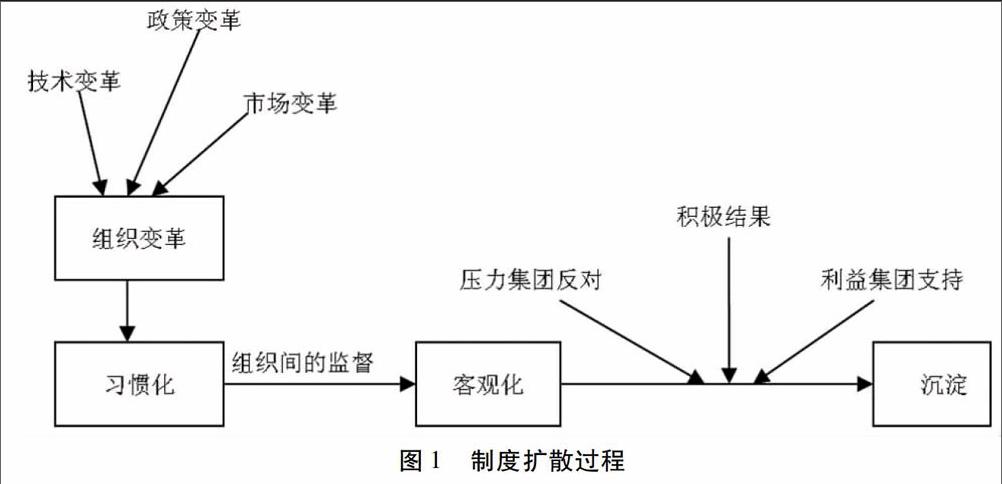

组织趋同的扩散过程是一种新的制度代替旧制度的渐进化的过程。当一种新的制度取代一种旧的制度的时候会受到旧制度的影响和阻碍,制度变迁的过程是基于利益相关者从新制度的扩散中获得新的利益回报的过程,如果这种回报超过旧制度带来的回报,组织成员就会接受新制度,否则就会阻碍新制度的扩散。除物质利益的回报外,组织成员会寻求规范性的认可。规范性机制强调双方的信任和忠诚度,是一种价值观的互相认同,只有组织间价值观的相互认同,才能建立组织间的合作与认可,组织制度才能得以扩散。除规制性机制和规范性机制外,还有一种微观层面的制度扩散机制,即文化—认知性机制。这一机制认为,制度扩散是在接受外在文化的基础上,把外在文化内化于自我认知的过程。把外在文化内化为符号、语言,随着制度扩散程度的加深,这一内化过程会形成一种观念和习惯,使组织成员彼此接受,共享观念,并进一步沉淀、客观化。新建本科院校制度同形的过程即是在这三种机制的基础上进行扩散的过程。

(一)规制性(Regulative)机制:基于回报递增的制度化

这一解释逻辑是以技术变迁为导向的组织演变过程,其代表是保罗·戴维(Paul A.David,1985)和W.布莱恩.亚瑟(W.Brian Arthur,1994)。他们认为,之所以存在这样的路径依赖,是因为存在一种“正反馈”,如果坚持同样的组织发展方向,就会受到奖赏;如果改变组织的方向或制度,就会付出成本。[5]他们发现,技术变迁并非不可改变,但却很难改变。第一,技术变迁需要付出额外的成本,而维持现有组织模式可以最小化成本;第二,个人投入一定的时间学习某一模式后,会不愿或难以接受其它替代方式,因为替代方式意味着重新付出同样的代价;第三,选择一定路径会对选择者带来成倍的优势,因为当多数人都选择这一路径时,这一路径的风险相对减少;第四,当多数人都采纳这一路径时,自己也倾向于采纳这一路径。诺斯(1990)对这一理论作了进一步的修正。他认为,这一理论不仅适用于技术变迁,也适用于制度变迁,制度变迁的过程是制度矩阵的相互依赖过程,产生了大量、日益增加的回报。[6]新建本科院校自1999年扩招以来,更多受制于政策的因素,从院校之间的合并升本到院校内部的院系调整,升本意味着可以获得更多的资源和资金支持,扩大规模意味着可以获得更多的生源,更多的学费和收入。本研究统计的12所院校有11所在万人以上,办学规模的扩张基于政府财政投入的增加、基于学费的回报增加。2014年4月25日, 178所地方本科高校形成“驻马店共识”。[7]2015年10月23日,《教育部 国家发展改革委 财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(教[2015]7号),确定了把高校办学思路转到服务经济社会发展上来,转到培养应用型技术型人才上来,转到学生就业创业上来,转到服务区域经济社会发展上来。 [8]多数地方院校适应了政策的需要,确定了向应用技术大学的转型。本研究统计到提出“应用性”办学目标的占58.33%。最初一些院校提出“应用技术大学”的办学目标,但这一制度的扩散是缓慢的,当更多的院校提出向“应用技术大学”转型并得到政府认可时,其它地方本科院校也纷纷提出这一办学目标。组织趋同的扩散过程是基于规避风险、缩减成本的一种替代方式,基于采纳预期的逻辑。

规制扩散的过程更多是基于一种强制、诱惑的机制,通过合法性的权威强制推行某一制度,采纳这一制度可以获得递增的回报,从而加速制度扩散过程。在最初推广中会受到一定的阻力,但当组织扩散达到一定程度时,其扩散过程就会加速。群体组织对新制度的采纳影响了单个组织,最终单个组织基于政策、利益、物质的诱惑和强制,不得不采纳新制度。

(二)规范性(Normative)机制:基于承诺递增的制度化

规制性机制强调成本和收益的作用,把物质利益作为制度扩散的基础因素,忽视了思想观念和价值的重要意义,强调工具理性,把具体化的目标和正式结构作为组织扩散的重要考量,忽视了人的作用,忽视了组织运作中的有限理性,人的主观能动的作用。规范性机制把组织看成一个开放的系统,组织与外部环境间存在着相互信任、互相忠诚、彼此承诺递增的过程,只有通过不断的相互信任与彼此的忠诚,才能赢得进一步的合作,实现双方的共赢。塞尔兹尼克认为,组织通过两个步骤实现制度化,第一种靠正式的结构和规则,制度经济学家威廉姆森等提供了治理模式,而除此之外,还存在着另外一种“浓”的制度化,强调高度分化的单元,松散的组织结构,各单元既得利益者形成的权力中心,各自的行动仪式、符号、意识形态,强化“目的性”,即形成统一的目标,把组织嵌入社会背景中等。[9]克里斯蒂安·努森(Christian·Knudsen)指出,组织结构的扩散过程,不再是由其交易成本来决定,而是由其积累的能力来完成。詹姆斯·沃玛克(James P·Womack)在研究20世纪70年代丰田汽车公司与其供应商之间的合作时发现,丰田公司与供应商间存在着灵活的合作关系,具有互惠、信任和关心对方收益等特征,具有承诺和忠诚的特征。新建本科院校组织同形的过程不再仅仅是单一的靠政府指令的规制性过程,随着市场经济转型的深入,新建本科院校也不得不面向市場,开始与地方企业、政府重新建立协作关系,建立校企合作、校地合作(学校与政府)、对外合作办学等灵活多样的合作模式。在这些合作的过程中,从学校与政府、学校与企业、学校与社会、学校与学校之间的交往与合作中,从双方的彼此认识到相互信任,随着彼此认可度的深化,彼此的忠诚度也在逐渐增加,彼此间的承诺就会得以实现,并进一步强化、沉淀。

(三)文化-认知性(Cultural-cognitive)机制:基于共享观念的客观化

规制性扩散机制是基于回报日益递增的制度化观,强调物质激励的作用;规范性扩散机制是基于承诺日益递增的制度化观,强调身份的作用;而文化-认知性扩散机制强调客观化日益增加的制度化观,则强调思想观念的作用。[10]文化-认知过程是在应对各种政治、技术、市场、社会等各种复杂的环境中,实行制度变革和转型的过程。当自身的组织形式受到挑战的时候,他们会观察周围组织正在做什么,然后根据周围成功的组织采取的做法或组织形式进行模仿并尝试,当某一新组织形式逐渐被组织成员采纳和接受的时候,组织就会放弃不能让人满意的组织形式,并进一步强化、巩固这一新的组织形式,使其为更多的组织成员所接受,并形成习惯,在其它同类组织挑战和监督下,新的组织形式会变得客观化,经过长时间的积累、沉淀,压力集团的挑战和利益集团的支持下最终形成新的制度得以确立、形成。

这一客观化的过程是决策者们对某种结构的价值达成一定程度共识,从简单模式到更为规范的过程。[11]在制度扩散的起始阶段,往往并不为大多数组织所认可,当某种组织形式数量较少时,其合法性程度并不高。当这种组织形式流行开来,这一组织形式才可能被视为当然,并广为接受。新建本科院校在校企合作的初始阶段,并不为大多数院校所认可,但当一部分学校校企合作并获得收益回报后,同类院校就会纷纷模仿。当模仿密度进一步增加后,这一新的组织形式逐步为大多数新建本科院校所接受,并成为习惯,最终成为大多数院校所接受的组织形式,随着时间的沉淀,成为组织所认可的制度形式。我们进行的12所新建本科院校的办学目标的研究中发现,有83.33%的院校都提出了“应用型人才”的培养目标,在组织管理结构中,也有75%的院校实行了“校-院-系”的管理结构。众所周知,从建国初期到20世纪90年代中国院校组织多采取“校-系-教研室”的管理结构,从“校-系-教研室”向“校-院-系”这一结构的转变即是新的组织形式扩散的过程。2013年6月29日35所院校在天津成立应用技术大学联盟[12],2014年4月25日在河南省驻马店成立应用技术大学联盟, 2016年6月7日在广西玉林成立广西应用本科高校联盟[13]。院校联盟的成立过程即是共享某一观念,成员组织共同认可某一价值观的过程。组织接受某一形式的过程是组织同形的过程,这一同形的过程是被组织逐渐接受并得到认可的过程,只有当某一观念和价值观为大多数组织所接受时,组织才会认可这一新的组织形式,并采纳、接受、沉淀,最终变迁为新的组织形式(详见图1)。

五、简单结论及局限性

通过对东、中、西部12所新建本科院校数据的统计分析,发现新建本科院校在组织目标、组织结构、组织规模、组织关系、学科专业设置等方面存在趋同现象。我们对趋同的扩散机制进行了机理分析,组织趋同的过程是基于回报递增的规制性过程、承诺递增的规范过程以及观念共享的文化-认知过程。办学趋同已经成为当前新建本科院校存在的一个普遍现象。当一种新的制度开始扩散时,扩散的过程是缓慢的,但当大部分组织接受这一制度时,制度扩散的过程就会加快,从而进一步加速组织间的同形。组织间基于利益的需要、承诺的需要和观念的认可,向一些成功的组织、向一些被模仿率较高的组织进行一些特征和结果的模仿,从而进一步增速组织趋同的密度。组织趋同是组织变迁中制度扩散的过程,制度扩散必然会导致大量的组织目标、组织结构的同形,这是一种组织演进的正常过程,其结果的优劣不应过早加以定论,它需要实践来检验。研究中由于样本选择的限制,仅对师范类院校和以师范院校为基础升格的新建本科院校进行了样本采集,缺少理工院校、医学院校、艺术等院校的样本信息;研究中仅对公办院校进行了样本采集,缺少民办院校样本的加入;在组织所采取的行动中仅对学科、专业趋同和组织关系趋同进行了研究,缺少对实践教学、人才选拔等方面的数据样本,以上这些还有待做进一步的研究。

注释:

①本研究中的新建本科院校是指1999年以来由专科直接升格或以专科为主与其它院校合并而成的地方普通本科高校,由于其升本时间较短,称其为新建本科院校。

②根据2015年教育事业发展统计公报和邬大光《高等教育第三方评估有关情况》整理而得。

③本研究对东、中、西部的划分是根据经济发达程度进行的区域划分。

参考文献:

[1]Meyer,John W·and Brian Rowen.Institutionalized organizations[J].Formal Structure as Myth and Ceremony,1977(9):340-363.

[2]Dimaggio,paul and Walter Powell.The Iron Cage Revisited:Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields[J].American Sociological Review,1983(4):147-160.

[3]Pamela R.Haunschild and Anne S.Miner.Interorganizational Imitation:The effects of Outcome Salience and Uncertainty[J].Administrative Science Quarterly,1997,42(3):472-500.

[4]Pamela Tolbert and Lynn zucker.Institutional Sources of Change in the Formal Structure of Organization:The Diffusion of Civil Service Reform[J].Administrative Science Quarterly,1983(3):22-39.

[5][6][10][美]W·理查德·斯科特.制度與组织——思想观念与物质利益[M].姚伟,王黎芳,译.北京:中国人民大学出版社,2012:129-135.

[7]河南省教育厅新闻办.首届产教融合发展战略国际论坛在驻马店举行[EB/OL].河南省教育厅门户网站(2014-4-30).http://www.haedu.gov.cn/2014/04/30/1398824965213.html.

[8]教育部 国家发展改革委 财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用技术型转变的指导意见[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A03/moe_1892/moe_630/201511/t20151113_218942.html.

[9]Selznick,Philip.The Moral Commonwealth:Social Theory and the Promise of Community.Berkeley:University of California Press,1992:235.

[11]Tolbert,Pamela S.,and Lynne G.Zucker.The institutionalization of institutional theory.In Handbook of Organization Studies,Edited by Stewart R.Clegg,Cynthia Hardy,and Walter R.Nord London:Sage.1996:175-190.

[12]刘千里.35所院校在天津发起成立应用技术大学联盟[EB/OL].中国广播网,http://china.cnr.cn/yaowen/201306/t20130629_512929183.shtml.

[13]刘君.广西应用型本科高校联盟成立大会在玉林师院召开[EB/OL].新华网,http://www.gx.xinhuanet.com/yulin/20160607/3193995_c.html.